КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Часть IV бытовые действия

|

|

|

|

Актеры должны уметь носить исторические костюмы. Эти умения и навыки помогают актеру быть исторически достоверным, через внешнюю форму (костюм) прийти к полному внутреннему ощущению исторической эпохи.

Работа в театре над исторической пьесой не только расширяет кругозор актера, но и оснащает его необходимыми для данной работы средствами пластической выразительности. Этот раздел тренинга в сценическом фехтовании условно назван «Бытовые действия» и включает различные способы ношения оружия и аксессуаров к нему: портупеи и ножен, плащей и шляп, бытовые действия мечом и шпагой, древковым оружием, приветствия, обезоруживания, поклоны и падения.

В классических пьесах наиболее часто встречается описание жизни общества эпохи Возрождения и стилевые особенности европейского общества XVIII-XIX столетий. Поэтому в учебнике приводятся бытовые действия, относящиеся именно к этим периодам истории.

Условия жизни как в Средние века, так и в более поздний период вынуждали иметь при себе оружие, причем оно было не только у мужчин, но и у женщин, особенно в дороге. Из-за несовершенства экипажей и плохих дорог путешествовать в средневековье предпочитали верхом. Длительная поездка в дамском седле была неудобной. Такое седло предназначалось для светской жизни — прогулки, охоты и торжественных выездов.

Женщины, путешествуя, предпочитали садиться на лошадь по-мужски — верхом, а это требовало умения носить мужской костюм. Не желая быть узнанными, женщины надевали маску, чтобы скрыть лицо. Обычай носить маску настолько вошел в моду, что им стали пользоваться и мужчины.

Будучи в мужском платье, женщина поневоле испытывала все те тяготы дороги, которые выпадали на долю мужчины. Поскольку дороги были опасны, путешественники, чтобы сохранить жизнь, должны были при необходимости вступать в борьбу.

Многие женщины и девушки из знатных семейств отлично ездили верхом, стреляли из лука, арбалета и пистолета, владели шпагой и кинжалом. Кинжал и стилет были обязательной принадлежностью дамского костюма. Стилет тонкий, в виде гвоздя, подвешивался к поясу платья с левой стороны. А второй кинжал испанские и итальянские дамы носили за круглой подвязкой на левой ноге. Поединки возникали иногда и между женщинами, а подчас даже между мужчиной и женщиной.

Мужской костюм и маска давали возможность знатной даме посещать народные праздники. Там случались и конфликтные ситуации, требовавшие применения оружия. Постоянное наличие холодного оружия оказало влияние на покрой мужской одежды. В XVI-XVII столетиях костюм имел облегающую форму. К тому же он должен был быть удобен, для того чтобы на него можно было быстро надеть вооружение.

Так возникли обуженные по всей длине ноги штаны и обтягивающая куртка. В XVI и XVII столетиях все еще носили металлические части доспехов, и потому платье данного периода сохраняло конструкцию, типичную для рыцарской эпохи. Мужчины носили полотняную рубашку, поверх нее, даже в повседневной жизни, надевали тонкую кольчугу, а затем — кожаный или суконный колет.

Обычный колет имел застежку сбоку или сзади. Иногда он был с рукавами обуженной формы. Это удобно при надевании перчаток с крагами. Краги отлично защищали руки в бою или поединке. Колет был обужен по фигуре кавалера, по талии он стягивался поясом. Иногда к этому поясу прикреплялась портупея (ремни специальной формы), изредка и пояс выполнял функцию портупеи (в этом случае он имел специальный покрой).

В то время мужчины носили трико, которое поддерживалось на поясе ремешком или тесьмой. У рубашки имелись воротник и манжеты, она заправлялась в трико. Поверх его носили короткие штаны — иногда широкие, иногда в обтяжку. Ткань штанов, их покрой зависели от климата и времени года.

В XVI веке мужчины еще надевали кирасу (часть рыцарских доспехов), имевшую две половины (доски) — переднюю и заднюю. В XVII веке носили только переднюю часть этого вооружения. На голове во время войны носили каску или шлем.

Глава XXIII НОЖНЫ И ПОРТУПЕИ

Ножны представляли собой деревянный футляр, обшитый кожей или материей, в который вкладывался клинок оружия. Футляр часто украшался резьбой, драгоценностями. Клинок в него легко вкладывался. Однако последние 2-3 см клинок надо было вгонять в ножны с некоторым усилием. Утолщение, или так называемая «пятка» клинка входила с трудом — это был своеобразный запор, мешавший оружию случайно выпасть из ножен, что могло случиться при быстрых передвижениях или во время посадки на коня.

Наличие ножен в историческом костюме совершенно необходимо для верного ощущения стилевого поведения господина, вооруженного холодным оружием. Появление актера на сцене при шпаге, вдетой прямо в портупею, является грубейшей ошибкой режиссера и художника спектакля.

Портупея — приспособление, к которому прикреплялись ножны, являлась обязательной принадлежностью мужского исторического костюма XVI-XVII столетий. Кавалер мог вынуть шпагу вместе с ножнами из портупеи, но портупею не снимал.

Портупея в виде ременной петли появилась еще в Древнем мире. Широкий кожаный ремень надевали прямо на шею (так носили оружие древние греки и римские военачальники). Римские воины надевали портупею через плечо и тогда ножны с оружием висели вертикально вдоль правого или левого бока. Эта манера сохранилась и в эпоху раннего Средневековья. Известны и другие виды портупей.

Портупея в виде ременной петли появилась еще в Древнем мире. Широкий кожаный ремень надевали прямо на шею (так носили оружие древние греки и римские военачальники). Римские воины надевали портупею через плечо и тогда ножны с оружием висели вертикально вдоль правого или левого бока. Эта манера сохранилась и в эпоху раннего Средневековья. Известны и другие виды портупей.

Поясная портупея (раннее Средневековье) — эта конструкция представляла собой два ремня: первый служил поясом, второй был подшит к первому спереди от правого бока. Он шел ниже пояса по животу к левому тазобедренному суставу. В этом месте к нему подшивалось кожаное кольцо, точнее, трубка, в которую вдевались ножны. Далее этот ремень поднимался наклонно вверх и прикреплялся к первому поясу на середине спины. Это было удобно, так как тяжесть оружия почти не ощущалась.

Наплечная портупея (эпоха Возрождения) — это была петля такого размера, что ее нижний конец точно совпадал с уровнем тазобедренного сустава. Изготавливалась она из кожи или простой материи. На уровне сустава к петле пришивался кусок кожи в виде трубки.

Трубка подшивалась наклонно вниз, в нее вдевались ножны шпаги. Эта трубка (так называемый подшпажник) обеспечивала несколько наклонное положение ножен и шпаги, чтобы не мешать передвижениям воина.

На рис. 130 показано правильное положение портупеи на кавалере XVII столетия. Так ее носили военные. В середине века к наплечной портупее на уровне груди прикреплялась круглая или овальная розетка.

Военные дворяне имели своего коня, оружие, отбывали службу в своем костюме, и только по розетке можно было узнать, к какой части они принадлежали. Простому дворянину, служившему в войсках, оружие выдавалось вместе с формой, то есть одинаковый костюм был только у мушкетеров и гвардейцев привилегированных войск.

Ножны и портупею для кинжала, как правило, прикрепляли к поясу. Это давало возможность обнажить оружие, не придерживая ножны рукой, что было необходимо, если в другой руке была обнаженная шпага или пистолет. Парадный кинжал с разукрашенными ножнами иногда прикрепляли к поясу на очень коротких ремешках (портупее для кинжала). Кинжал прикрепляли к поясу сбоку и чуть спереди. Такой способ давал возможность легко обнажать его любой рукой.

Упражнение № 244. Поза «сидя при шпаге в портупее»

Построение группы: стойка. Каждый учащийся стоит в трех шагах от стула или кресла. Исходное положение: свободная стилевая поза кавалера XVII столетия.

Техника исполнения. Сделать три шага к стулу, начав движение правой ногой, остановиться, слегка отставив левую ногу назад. Затем сделать поворот на 180° левым плечом назад, придерживая эфес шпаги левой рукой. Слегка склонив корпус вперед, опуститься на сиденье.

Методические указания. Это единственный удобный способ сесть на стул или в кресло, поскольку при повороте правым плечом назад оружие обязательно заденет за боковую сторону спинки мебели и сесть не удастся. Кавалеры, всегда носившие оружие, не ошибались в манере садиться. Этот навык прививался с детства. После того как кавалер садился, он оставлял шпагу в том положении, в которое она механически попадала. Ее клинок в этом случае был направлен назад.

Можно было, приподняв оружие левой рукой, поставить его вертикально, изящно придерживая его в этом положении (типичная стилевая поза). Или, повернув оружие вправо, положить его себе на колени. Оба типа портупей позволяли выполнить эти движения. Свободная манера обращения с оружием в положении сидя дает исторически верную стилевую пластику.

Портупея. Манера носить оружие в XVIII столетии. Шпага этого периода — легкая и тонкая. Ее клинок представляет собой трехгранную иглу. Общая длина шпаги — 90 см, это, скорее, принадлежность к парадному костюму, чем боевое оружие. И манера носить эту шпагу свидетельствует о ее декоративном назначении. С начала XVIII столетия шпага носилась в кожаных лакированных ножнах на ленте — облегченной портупее в виде петли, надевавшейся через правое плечо.

Портупея надевалась на камзол. Позднее шпагу в ножнах помещали в специальную прорезь, сделанную в кафтане с левой стороны на уровне тазобедренного сустава. Эта прорезь помещалась между тканью кафтана и его прокладкой. Она шла несколько наклонно и выступала через шлицу (разрез между полами).

Таким образом, шпага находилась за туловищем и почти поперек его. Снимая кафтан, кавалер вместе с ним снимал и шпагу. Однако можно было вытащить шпагу из прорези, оставаясь в кафтане, и удобно сесть, так как шпага больше не мешала ему.

Упражнение № 245. Сесть на стул или в кресло со шпагой в кафтане

Построение: в четырех шагах перед стулом или креслом. Исходное положение: стилевая поза стоящего кавалера.

Техника исполнения. Сделать четыре шага вперед, начиная правой ногой, остановиться, оставив правую ногу сзади, и повернуться правым плечом назад. Завершая поворот, надо двумя руками приподнять сзади обе полы кафтана, что позволит опуститься на сиденье мимо шпаги.

Методические указания. Не выполнив последнего движения, либо кавалер окажется сидящим на шпаге, что грозит поломкой оружия, либо шпага и полы кафтана окажутся лежащими на ручках, что вообще не позволит сесть. Перед тем, как сесть в кресло, шпагу с ножнами следует вынуть из прорези в кафтане. Ее можно было положить на стол, стул или отдать лакею. Военные люди носили шпагу на обычной ременной портупее.

Наплечная портупея XIX-XX столетий — принадлежность многих родов войск. Офицеры армии и гвардии носили портупею только на службе и на улице. Дома они снимали ее вместе с оружием. В мирное время ее надевали под шинель, в военное время — на шинель. С момента появления погон, ремень портупеи пропускался под правый погон. В офицерской шинели вместо левого кармана была только прорезь: надев шинель, офицер пропускал туда эфес оружия.

Рукоять помещалась сверху. Темляк оружия — ременная петля или орденская лента — выходил наружу из прорези. В мирное время армейские и гвардейские офицеры огнестрельного оружия при себе не имели. Полицейские чины всегда носили шашку, а жандармы — палаш, кроме того, и те и другие были вооружены револьвером. Все оружие носили поверх одежды (мундира — летом, шинели — зимой).

Портупеи для шпаги при чиновничьем, генеральском и студенческом мундирах. Известны два способа ношения такой портупеи.

1. С левой стороны мундира кармана не было, имелась только выделанная под карман прорезь, или отверстие, в которое вкладывались ножны для шпаги XIX столетия — небольшого размера оружия в ножнах лакированной черной кожи, вверху и внизу с золоченными металлическими оковками. На верхней оковке имелся крючок, направленный вниз. Этим крючком ножны шпаги надевались на наружную сторону прорези.

Шпага проходила под полой мундира, и нижний конец ножен слегка высовывался из-под подола. Рукоять шпаги имела темляк (иногда это была орденская лента), который свешивался снаружи мундира.

2. Ножны шпаги прикреплялись к черной муаровой ленте, сшитой в форме петли (наплечная портупея). Эту ленту надевали через правое плечо под жилет во фрачном костюме, а генеральские чины — на жилет, пропуская рукоять с темляком через прорезь в мундире. Так же носили шпагу студенты и чиновники.

Глава XXIV ПЛАЩ

Типичной принадлежностью мужского и женского исторического костюма был плащ.

Типичной принадлежностью мужского и женского исторического костюма был плащ.

Малый плащ (капа или эпанча) — небольшой короткий — был парадной принадлежностью костюма кавалера XVI столетия. Плащ пришивался к плечам костюма со стороны спины (рис. 131, а). Длина его была такой, чтобы в положении сидя, плащ не опускался на сиденье, а был только чуть ниже талии. Иногда плащ крепился крючками к петлям на плечах костюма (рис. 131, б). Такой плащ легко отстегивался слугой кавалера.

В светском обществе была мода пристегивать плащ только к левому плечу. Никакого утилитарного значения этот плащ не имел.

Короткий плащ удлиненного покроя (примерно до уровня колен) прикреплялся к плечам крючками или шнурком вокруг шеи. Его тоже можно было легко снять. Он служил верхней одеждой и запахивался на груди.

Большой плащ — это своеобразная одежда, появившаяся в Древнем мире. Покрой ее изменялся только в деталях. Большой плащ носили поверх обычной одежды. Он защищал от непогоды, ветра и дождя, служил и подстилкой для сна, и одеялом.

Для того чтобы выкроить такой плащ, надо было измерить рост человека от нижнего шейного позвонка до пола — это размер необходимого для кроя радиуса. Точная половина круга, описанного этим радиусом, была размером плаща для данного человека. От середины диаметра вправо и влево отмерялось расстояние, равное расстоянию от позвоночника до плеча человека. К этим двум точкам пришивались завязки-ленты или шнурки длиной по 50 см каждая.

На завязке не должно было быть узлов. Между лентами на верхней поле плаща делался неглубокий овальный вырез, позволявший плащу плотно прилегать к шее человека. Чтобы верно набросить плащ, следует взять его за завязки так, чтобы изнанка была сверху.

Мужчины-дворяне носили плащ наброшенным на левое плечо. Это оставляло правую руку свободной, чтобы легко и быстро вынуть оружие. С бархатного или парчового колета плащ снимался с трудом, поэтому плащ имел шелковую подкладку. Если кавалер будет набрасывать плащ через правое плечо, то обязательно зацепится за свою шпагу.

По манере носить плащ люди того времени определяли сословную принадлежность человека. Поскольку плащ в сценическом фехтовании использовался не только как одежда, но и как защитное приспособление и даже оружие нападения, актер должен уметь быстро его надеть и так же быстро снять.

Упражнение № 246. Надеть плащ, снять плащ

Построение группы в этом и следующих упражнениях — стайкой. Выбрав плащи по размеру, расстелить их по полу, лицевой стороной вниз. Плащ берется за завязки.

Техника исполнения. По команде «Надеть плащ!» левая рука набрасывает плащ себе на левое плечо, а правая обводит завязку с полой над головой, пропуская направо подмышку, затем шнуры завязываются на груди обязательно в одну петлю. Благодаря этому один конец завязки будет коротким, другой — длинным. Этот способ дает возможность быстро снять плащ. Надо взять правой рукой за короткую завязку, потянуть ее вниз, затем движением большого пальца сверху вниз по груди следует расправить завязки.

Одновременно с этими действиями, просунув левую руку между тканью плаща и телом, захватить кистью материал плаща на уровне выше поясницы. После этого нужно подтянуть левой рукой ткань вниз (плащ снимется с плеч), затем этой же рукой стянуть его в сторону. Можно было бросить плащ или обмотать его вокруг руки. Иногда плащ слегка отбрасывали и накидывали на левое или правое предплечье.

Методические указания. Надо сделать это упражнение несколько раз, для того чтобы появился навык.

Упражнение № 247. Основные позы с плащом

Техника исполнения. Плащ всегда придерживали за полы руками. Для того чтобы освоить эту манеру, обеими руками, опущенными вниз, захватить сверху полы плаща и зажать их пальцами. Держать полы снизу нельзя. Все позы должны выполняться с плащом в руках.

Основные положения с плащом: руки, сложенные под животом, скрещенные на груди, обе руки в бока, сложенные сзади, правая рука — в бок, а левая — на эфесе шпаги, обе руки — на эфесе шпаги. Плащ драпирует фигуру, создавая красивый силуэт.

Упражнение № 248. Отбросить и поймать полы плаща правой рукой, затем левой

Исходное положение: свободная стойка, руки с плащом в одной из стилевых поз.

Техника исполнения. На счет «Раз!» — отвести назад правую руку сплащом. «Два!» — быстрым движением правой рукой подбросить полу вперед вверх. «Три!» — подхватить ее на правое предплечье. «Четыре!» — разогнуть локоть правой руки вниз назад и чуть вправо. Это движение отбросит плащ с руки.

Техника исполнения. На счет «Раз!» — отвести назад правую руку сплащом. «Два!» — быстрым движением правой рукой подбросить полу вперед вверх. «Три!» — подхватить ее на правое предплечье. «Четыре!» — разогнуть локоть правой руки вниз назад и чуть вправо. Это движение отбросит плащ с руки.

Затем все движения с полой плаща выполняются левой рукой. Можно выполнять упражнение на ходу, подбрасывая и подхватывая плащ то правой, то левой рукой.

Методические указания. Во всех последующих упражнениях выполняется та же схема. Сначала выполнить упражнение, стоя на месте, затем продолжить его с движением вперед, поворотом, движением в обратном направлении, еще поворотом и остановкой в одной из стилевых поз.

Упражнение № 249. Подбросив правую полу, подхватить; сделать то же с левой, и обе полы отбросить вниз

Техника исполнения. Подбросить правую полу, поймать ее на предплечье, затем сделать то же самое левой. Затем обе полы плаща отбросить, взяв полы в руки, накладывая кисти сверху.

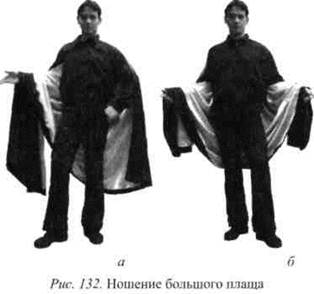

Методические указания. Кавалер при ходьбе всегда носил правую полу на предплечье (рис. 132, а). В этом положении пола не волочилась по земле. Если нужно было подняться или спуститься по лестнице, то плащ закидывался на оба предплечья, так как шпоры могли зацепиться за подол плаща. При подхвате на обе руки плащ поднимается достаточно высоко (рис. 132, б).

Упражнение № 250. Подбросить плащ правой рукой на правое плечо, а левой — на предплечье

У плаща большого размера правую полу закладывали на правое плечо.

Техника исполнения. Сделать большой замах правой рукой назад, а затем отбросить полу так, чтобы она попала на правое плечо сзади рука придерживает ткань на плече. Левой рукой нужно подхватить полу на предплечье, после чего положить руку на эфес шпаги. Затем обеими руками одновременно отбросить плащ.

Техника исполнения. Сделать большой замах правой рукой назад, а затем отбросить полу так, чтобы она попала на правое плечо сзади рука придерживает ткань на плече. Левой рукой нужно подхватить полу на предплечье, после чего положить руку на эфес шпаги. Затем обеими руками одновременно отбросить плащ.

Методические указания. Средневековый плащ на оба плеча набрасывали крайне редко, и только тогда он был очень большого размера. Выполнять эти упражнения следует в резком темпе.

Упражнение № 251. Запах правой рукой к эфесу шпаги, левой — к правому боку

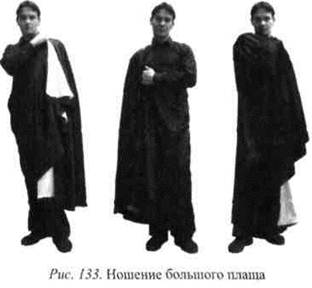

Техника исполнения. Широким жестом запахнуться плащом, правая рука кладется на эфес шпаги или левый бок. Далее левой рукой запахнуться плащом в направлении правого бока и, распахнувшись, вернуть его на эфес шпаги (рис. 133). После выполнения на месте освоить упражнение в движении вперед.

Упражнение №252. Запахнуться правой рукой на левое плечо, раскрыться, затем левой рукой — на правое плечо, раскрыться

Техника исполнения. Правая рука широким движением закладывает правую полу на левое плечо, затем следует распахнуться. То же сделать и левой рукой, но на правое плечо. После разучивания упражнения пробовать делать его с движением вперед. Каждое запахивание и распахивание выполняется сначала в пределах четырех шагов, затем двух и, наконец, одного шага.

Упражнение № 253. Двойные запахивания

Техника исполнения. Правая рука запахивает плащ на эфес шпаги, после чего левая забрасывает полу на правое плечо. Затем левая рука снимает полу плаща с плеча, возвращается на эфес шпаги, после чего правая распахивает плащ и ставится на правый бок. Затем то же выполняется, но в иной последовательности: сначала левая рука кладет полу плаща на правый бок, затем правая забрасывает полу на левое плечо. Далее руки последовательно распахивают плащ.

Методические указания. Подобные движения плащом характерны для XVI-XVII столетий, поэтому они типичны для пьес времен «плаща и шпаги». Необходимо, чтобы преподаватель по сценическому фехтованию уделял таким упражнениям достаточно времени, особенно если этой темы нет в курсе «Основ сценического движения».

Для тренировки следует давать самые разнообразные сочетания из разученных приемов. Например, левая рука может подхватить плащ на предплечье, правая закинет полу на левое плечо. Из разученных движений с плащом легко создаются простые этюды. Сюда же можно включить упражнения

Для тренировки следует давать самые разнообразные сочетания из разученных приемов. Например, левая рука может подхватить плащ на предплечье, правая закинет полу на левое плечо. Из разученных движений с плащом легко создаются простые этюды. Сюда же можно включить упражнения

на осанку, походку и поклоны в манере XVI-XVII веков (рис. 134). Эта работа очень важна в подготовительный период перед началом практических репетиций при постановке пьес, действие которых происходит в XVI или XVII столетиях. Манера носить плащ, подвязанный завязками

со стороны спины под тканью, неверна. Эта манера типична для ношения мантии.

Если плащ завязан на спине, то он мешает актеру, поскольку не пригоден для бытовых действий. Эта неверная манера, связанная с многочисленными ролями королей, герцогов и других правителей, которым этим способом подвязывают к спине мантию, парадное выходное одеяние.

Глава XXV ШИРОКОПОЛАЯ ШЛЯПА И ТРЕУГОЛКА

Для создания исторической достоверности в театре довольно большую роль играет правильная манера обращения с широкополой шляпой XVII столетия (рис. 135). Широкополая шляпа надевалась на голову так, чтобы отогнутое вверх поле было с левой стороны, а правая сторона опускалась к уху. Чтобы снять шляпу, необходимо поднять правую руку над шляпой, положить предплечье спереди сверху на поле. Кисть четырьмя пальцами захватывает поле шляпы снизу, а большим пальцем — сверху.

Упражнение № 254. Снимание и надевание шляпы

Построение: стайкой.

Техника исполнения. По команде «Взять шляпу!» широким жестом положить правую руку на поля шляпы,

захватив пальцами ее левую сторону. По команде «Снять шляпу!» поднять руку со шляпой в направлении направо вверх и держать ее так, чтобы тулья и перья были направлены вперед, к тем лицам которых приветствуют.

По команде «Поправить шляпу!», взявшись двумя руками, правой справа, а левой слева за поля, надвинуть ее на голову.

Упражнение № 255. Бытовые позы с широкополой шляпой

В старину считалось недопустимым быть на улице без головного убора, но при входе в жилое помещение головной убор снимался.

Жилым помещением считались только комнаты — в передних и коридорах (в подсобных помещениях) можно было оставаться в шляпе. Головной убор не снимали военные, пришедшие по делам службы. Снятую шляпу можно было либо держать у правой ноги, либо повесить на эфес шпаги, кроме того, ее можно было положить на левую руку.

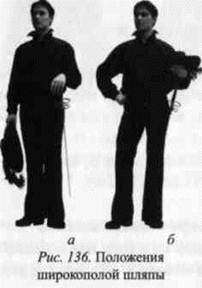

Первое положение — шляпа у ноги. После того как шляпа снята с головы, следует держать ее в правой руке, опущенной вниз, вдоль бедра правой ноги. Если, опуская ее, не переменить положение кисти, шляпа обязательно окажется тульей и перьями к ноге, а изнанкой наружу, что недопустимо по этикету. Поэтому в момент, когда рука опускает шляпу к ноге, надо быстро перенести указательный палец на поле сверху, а большой — под него: тулья окажется в верном положении (рис. 136, а).

При надевании шляпы положение пальцев на полях менять не надо. Следует набросить шляпу на голову так, чтобы правая рука оказалась около левого виска, а затем поправить ее двумя руками, как было указано выше.

Второе положение — шляпа на эфес. После того как шляпа была снята с головы, кавалер набрасывает ее на эфес шпаги, при этом он придерживает ее снизу пальцами левой руки или кладет руку сверху на тулью, можно было и совсем не придерживать шляпу. Это положение удобно тем, что оставляло свободными обе руки.

Второе положение — шляпа на эфес. После того как шляпа была снята с головы, кавалер набрасывает ее на эфес шпаги, при этом он придерживает ее снизу пальцами левой руки или кладет руку сверху на тулью, можно было и совсем не придерживать шляпу. Это положение удобно тем, что оставляло свободными обе руки.

Третье положение — шляпа «на подносе». Это положение шляпы для торжественных обстоятельств: приемов, аудиенций и богослужений. Такое положение диктовалось правилами этикета. В момент, когда снималась шляпа, левая рука, сгибаясь в локтевом суставе, оказывалась в положении, когда предплечье, располагалось почти горизонтально, но чуть ниже плеча. На этот своеобразный «поднос» шляпа укладывалась тульей и перьями вверх (рис. 136, б).

Для того чтобы шляпа не падала, ее придерживали пальцами левой руки. В дальнейшем ее было удобно взять и правой рукой.

Методические указания. Тренировать действия со шляпой в сочетании с ходьбой, остановками, поклонами.

Упражнение № 256. Поклон со шляпой

Жители средневековья, приветствуя друг друга, обязательно снимали головной убор. Этот обычай соблюдали, здороваясь либо с людьми своего круга, либо с вышестоящими. По отношению к простому люду дворянин мог этот обычай не соблюдать.

Техника исполнения. Кавалер клал правую руку на поля шляпы. На счет «Раз!» надо, снимая шляпу, вытянуть правую руку в сторону и слегка вверх, одновременно шагнув левой ногой назад. На счет «Два!» приложить руку к сердцу, поля шляпы при этом должны лечь на грудь так, чтобы тулья и перья были направлены вперед, и одновременно слегка согнуть левую ногу в колене. На счет «Три!» склонить голову и корпус, как бы «подметая пол пером», руки — в стороны.

После первого поклона, не приставляя правую ногу вперед в заключительное положение, слегка оттолкнувшись от пола левой ногой, в прыжке перенести правую ногу за левую (сначала приземляется правая нога, затем левая), руки в момент толчка (через положение опять «К сердцу!») развести в стороны. Эта последовательность движений выполняется два, три и более раз.

На счет «Четыре!» надеть шляпу на голову и, выпрямляясь, приставить с легким ударом правую ногу к левой.

Методические указания. Более почетное приветствие выражалось в двойном поклоне, а в торжественных обстоятельствах — даже тройном. Они были выражением церемониала.

Упражнение № 257. Тройной поклон

Техника исполнения. Следует выполнить первый поклон так, как это описано в предыдущем упражнении, но остаться в положении склоненной головы и туловища. По команде «Четыре!», выдержав небольшую паузу, нужную для реплики или в ожидании ответа, начать исполнение второго поклона. Для этого следует сделать вспомогательное движение, то есть перебросить шляпу за предплечье, и, выпрямляясь, подтянуть правую ногу к левой и одновременно положить шляпу на грудь, так же как в первом поклоне.

Далее, по счету «Пять!», шагнув левой ногой назад и сгибая ее в колене, склонить вновь туловище и голову, отводя руку со шляпой слева направо, снова скользнуть перьями по полу. Чтобы сделать третий поклон, надо, опять шагнув правой ногой за левую, выпрямить голову и туловище и перенести правую руку со шляпой влево. В момент после прыжка, когда левая нога окажется за правой и согнется в колене, надо, склонившись, отмахнуть широко шляпой вправо — это будет выполнением третьего поклона.

Методические указания. Не следует затрачивать много времени на детальное освоение этих элементов, надо постараться как можно скорее перейти к комплексному исполнению этих действий, а еще лучше — к этюдной форме.

Упражнение № 258. Комплексное

Предложить ученикам надеть плащи, портупеи со шпагами, ножнами и шляпы.

Техника исполнения. Приняв положение одной из стилевых поз, идти вперед семь шагов. На пятом-шестом шаге следует распахнуть плащ и оставить полу или свободной, или закинутой за предплечье. Затем, остановившись, выполнить тройной поклон, поместить шляпу на «поднос» или повесить на эфес шпаги и сделать еще один поклон. В заключение надеть шляпу и запахнуться в плащ.

Техника исполнения. Приняв положение одной из стилевых поз, идти вперед семь шагов. На пятом-шестом шаге следует распахнуть плащ и оставить полу или свободной, или закинутой за предплечье. Затем, остановившись, выполнить тройной поклон, поместить шляпу на «поднос» или повесить на эфес шпаги и сделать еще один поклон. В заключение надеть шляпу и запахнуться в плащ.

Методические указания. Ученики сами должны выбрать стилевую позу в начале упражнения. Они свободны в подборе движений при обращении с плащом, но, кланяясь, обязательно должны снимать шляпу. Приведенная схема упражнения позволяет легко превратить его в этюд. Чем разнообразнее будут упражнения, тем большую пользу они принесут. Заданная схема не должна меняться, она единая для всех, но детали исполнения могут быть индивидуальны.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 1267; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!