КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Исследование неметаллических включений

|

|

|

|

В технических металлах всегда присутствует некоторое количество частиц оксидов, сульфидов, фосфидов, нитридов и иногда карбидов специальных элементов.

Количество включений в затвердевшем металле обычно невелико и составляет доли процента к массе металла. Однако, несмотря на столь малое количество, они оказывают отрицательное влияние на свойства металла. Степень влияния включений на свойства металла зависит от целого ряда их качественных и количественных характеристик, изучение которых является одной из важнейших областей металлургии.

Все неметаллические включения, возникающие в результате тех или иных реакций в процессе производства металла, обычно называют природными или эндогенными. Кроме природных включений в металле присутствуют также частицы шлака, огнеупоров, материала литейной формы, т. е. те вещества, с которыми металл непосредственно соприкасается и взаимодействует в ходе производства. Подобного рода неметаллические включения называют посторонними, или экзогенными.

В сталях присутствуют неметаллические включения различного состава и характера; наряду с простыми соединениями встречаются включения сложного состава и комплексного строения.

По химическому составу включения в сталях принято классифицировать на: простые и сложные (шпинели) оксиды, силикаты, сульфиды, фосфиды и нитриды.

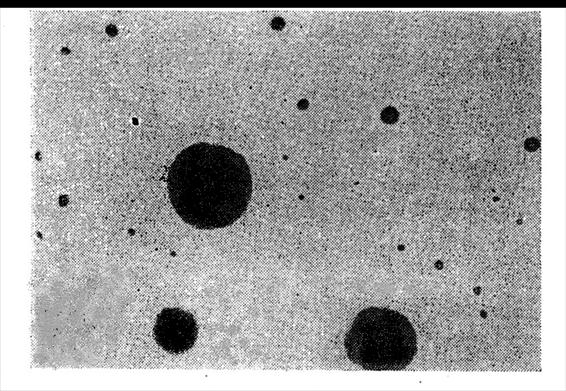

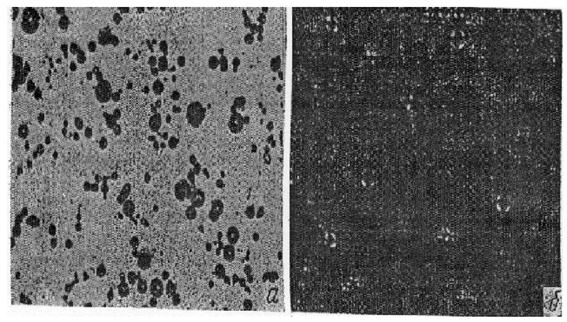

Простые оксиды и силикаты являются чаще всего продуктами раскисления. В нераскисленных сталях оксиды представлены включениями закиси железа (рис.7.15). При добавке в металл ферросплавов, содержащих кремний, образуются силикатные включения разнообразного состава (рис.7.16).Состав и размеры силикатных включений зависят от содержания кислорода, растворенного в металле, количества и состава раскислителя, а также от скорости затвердевания стали. При раскислении стали алюминием имеет место образование мельчайших твердых частичек глинозема (рис. 7.17). Оксидные посторонние включения, попадающие в сталь в результате эрозии металлом огнеупорных материалов, могут быть частицами кварца, кварцевого стекла, корунда со стеклом, муллита и др. Подобного рода включения отличаются от

Рисунок 7.15 – Включения закиси железа в чистом железе, насыщенном кислородом (×600)

Рисунок 7.16 – Включения силикатного стекла в малоуглеродистой стали, раскисленной ферросилицием (×600): а – при обычном освещении; б – в поляризованном свете

|

Рисунок 7.19 – Включения нитрида титана в малоуглеродистой стали (в литом металле) (×400)

продуктов раскисления неправильной формой, значительными размерами и случайным беспорядочным расположением в твердом металле. Включения шлака встречаются в стали довольно редко, они представляют собой сложные оксиды и силикаты: оливин, кнебеллит и др.

Простые оксиды и силикаты являются чаще всего продуктами раскисления. В нераскисленных сталях оксиды представлены включениями закиси железа (рис.7.15). При добавке в металл ферросплавов, содержащих кремний, образуются силикатные включения разнообразного состава (рис.7.16).Состав и размеры силикатных включений зависят от содержания кислорода, растворенного в металле, количества и состава раскислителя, а также от скорости затвердевания стали. При раскислении стали алюминием имеет место образование мельчайших твердых частичек глинозема (рис.7.17). Оксидные посторонние включения, попадающие в сталь в результате эрозии металлом огнеупорных материалов, могут быть частицами кварца, кварцевого стекла, корунда со стеклом, муллита и др. Подобного рода включения отличаются от продуктов раскисления неправильной формой, значительными размерами и случайным беспорядочным расположением в твердом металле. Включения шлака встречаются в стали довольно редко, они представляют собой сложные оксиды и силикаты: оливин, кнебеллит и др.

Состав и кристаллическаяструктура сульфидных включений определяются содержанием в железе серы и металлических примесей, способных ее связать.

В углеродистых сталях встречаются твердые растворы сульфидов железа и марганца переменной концентрации, обычно с преобладанием MnS (рис.7.18).

Нередко в кипящих сталях присутствуют оксисульфидные включения железа и марганца различного состава и строения. В легированных сталях, наряду с сульфидами марганца и железа, присутствуют сульфиды легирующего элемента, которые образуют между собой твердые растворы сложного состава или выделяются в виде избыточных фаз. Содержание сульфида легирующего элемента во включениях зависит от сродства элемента к сере и концентрации марганца, серы и легирующей примеси.

Фосфидные включения, как правило, в сталях не встречаются.

Кислородные включения фосфора (твердые растворы FeO - Р205) и фосфид железа (Fe 2Р) могут присутствовать в малоуглеродистых сталях с повышенным содержанием фосфора (более 0,1%).

Нитридные включения (рис.7.19) можно встретить в сталях, содержащих титан, цирконий и ванадий, т. е. те элементы, которые с азотом образуют стойкие нитриды.

При изучении неметаллических включений ставится задача определения химического и минералогического составов включений и установление на этой основе природы и источников включений.

Кроме того, преследуется цель определения количества и закономерностей распределения включений в слитке, отливке, полуфабрикате или в готовом изделии. Для изучения неметаллических включений применяют две группы методов:

1. Металлографические методы, в которых объектом исследования является тщательно подготовленная поверхность образца. На поверхности образца выявляются включения и путем применения различных способов анализа устанавливается их количественное содержание и качественная характеристика.

2. Методы выделения и последующего изучения изолированных от металла включений.

При металлографическом исследовании включения выявляют на поверхности образца металла. Объектом исследования может быть шлифованная, полированная или просто механически обработанная поверхность образца металла, а также поверхности из лома или среза. Качественными признаками распознавания включений, обнаруживаемых невооруженным глазом или под микроскопом, являются цвет, форма, размеры, изменение формы вследствие пластической деформации, способность отражения света и отношение к различным химическим реактивам.

При изучении неметаллических включений рекомендуется начинать исследование с простого осмотра образцов металла, а затем переходить к просмотру под металлографическим микроскопом вначале при небольших и далее при более сильных увеличениях.

При микроскопических исследованиях из слитков или изделий в требуемых местах вырезают образцы с линейными размерами 10 - 40 мм, одну из поверхностей которых полируют и рассматривают под металлографическим микроскопом. Тип и состав включений определяют по их виду, цвету, форме, при различном освещении. Для четкой идентификации включений требуется определенный опыт. Загрязненность стали включениями оценивается по стандартным шкалам, обычно пятибалльным. Этот метод носит главным образом качественный характер.

В последние годы для исследования неметаллических включений используются микрозонды, основанные на отражении от образцов рентгеновского излучения. Наиболее известны приборы типа «Камека». Они позволяют изучать химический состав включений на площади диаметром 2-5 мкм.

Для контроля качества стали по степени загрязненности включениями нет необходимости подсчитывать все включения и определять их общее содержание: обычно на небольшом числе образцов устанавливают наличие включений максимальной величины, так как именно они оказывают наиболее вредное влияние на свойства металла.

Методы определения общего содержания предусматривают подсчет всех включений, при этом исследуется обычно значительное число образцов.

В зависимости от принципа определения количества включений применяемые методы подразделяются на две основные группы:

1) методы сравнения с эталонными шкалами;

2) методы измерения суммарной площади включений с последующим определением объемного или весового процента содержания включений в металле.

Метод сравнения с эталонными шкалами и метод определения суммарной площади включений отличается своей трудоемкостью и их результаты в какой-то мере зависят от субъективного подхода исследователя.

В этом отношении совершенным является новый метод автоматического подсчета включений, основанный на различной отражательной способности включений и металлической матрицы. Сульфидные включения имеют более низкую отражательную способность, чем металл; в свою очередь отражательная способность оксидных включений ниже, чем у сульфидных.

Метод воплощен в электронную установку, которая позволяет быстро и дифференцированно подсчитать раздельно включения сульфидов и оксидов на обычных металлографических шлифах.Установка отличается компактностью и сравнительной простотой и дает возможность за одну операцию произвести подсчет включений на площади шлифа до 17 мм. Кроме того, на установке можно определить долю сульфидных и оксидных включений и распределение их по размерам (при минимальном размере частиц 2 мкм).

Металлографический метод изучения включений, несмотря на многие его преимущества, в ряде случаев не позволяет установить точный химический и минералогический состав включений и дает возможность довольно приближенно определить количественное содержание включений. Более удобным объектом исследования с этой точки зрения являются неметаллические включения, извлеченные тем или иным способом из металла.

Выделять включения можно химическим или электролитическим растворением металла.

При использовании этих методов необходимо стремиться к тому, чтобы включения по возможности остались неразрушенными, были выделены в том виде, в каком они находятся в металле, и были свободны от посторонних загрязнений, не содержали продуктов вторичных реакций, протекающих при растворении металла.

Электролитический метод заключается в анодном растворении образца металла в электролите, улавливании остатка неметаллических включений c последующим всесторонним их изучением.

Из электролитов наиболее широко применяют 3%-ный водный раствор сернокислого закисного железа (FeSO4.7H20) с добавками 1%-ного хлористого натрия (NaC1) и 0,1-0,3% сегнетовой соли (KNaC4H406). Сегнетову соль можно заменить лимонной кислотой. Сегнетова соль и лимонная кислота, образуя прочный комплекс c солями железа, устраняет возможность выпадения основных солей железа, которые могут загрязнить осадок неметаллических включений. Кроме того, их добавки позволяют поддерживать почти постоянную кислотность раствора. Наличие в электролите хлористого натрия препятствует пассивированию поверхности образца и тем самым обеспечивает равномерное растворение его.

Растворение стали в этом электролите обеспечивает сохранение в неразрушенном виде включений сульфидов, закиси железа и других неустойчивых в химическом отношении и устойчивых включений.

Полученный осадок подвергают качественному и количественному химическому анализу. Для проведения таких исследований необходимо специальное лабораторное оборудование.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 879; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!