КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Доходов

|

|

|

|

олигархия «новые средние» бизнес-слой

средний класс старый старый

средний класс средний класс

«новые бедные» «социальное дно» «зоны

и маргиналы маргинальности»

Глава IV. Неравенство и бедность

Неравенство и бедность — понятия, тесно связанные с социальной стратификацией. Неравенство характеризует неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества — денег, власти, образования и престижа — между различными стратами или слоями населения. Основным измерителем неравенства выступает количество ликвидных ценностей. Эту функцию обычно выполняют деньги (в примитивных обществах неравенство выражалось в количестве мелкого и крупного рогатого скота, ракушек и т. д.).

Если неравенство представить в виде шкалы, то на одном ее полюсе окажутся те, кто владеет наибольшим (богатые), а на другом— наименьшим (бедные) количеством благ. Таким образом, бедность — это экономическое и социокультурное состояние людей, имеющих минимальное количество ликвидных ценностей и ограниченный доступ к социальным благам.

Бедность — это не только минимальный доход, но особый образ и стиль жизни, передающиеся из поколения в поколение нормы поведения, стереотипы восприятия и психология. Поэтому социологи говорят о бедности как особой субкультуре.

Самый распространенный и легкий в расчетах способ измерения неравенства — сравнение величин самого низкого и самого высокого доходов в данной стране. П. Сорокин сравнивал таким образом различные страны и различные исторические эпохи. Это явление называется масштабом неравенства. Например, в средневековой Германии соотношение высшего и низшего доходов составляло 10000:1, а в средневековой Англии — 600:1. Другой способ — анализ доли семейного дохода, затрачиваемого на питание. Оказывается, богатые платят за продовольствие всего 5—7%. Чем беднее индивид, тем больше средств он тратит на питание, и наоборот.

Сущность социального неравенства заключается в неодинаковом доступе различных категорий населения к социально значимым благам, дефицитным ресурсам, ликвидным ценностям. Сущность экономического неравенства состоит в том, что меньшинство населения всегда владеет большей частью национального богатства. Иными словами, самые высокие доходы получает наименьшая часть общества, а средние и наименьшие — большинство населения. Последние могут распределяться по-разному. В США наименьшие доходы получает, как и наибольшие, меньшинство населения, а средние — большинство. В России сегодня наименьшие доходы получает большинство, средние доходы — относительно большая группа, а наивысшие — меньшинство населения. Соответственно, пирамиду доходов, их распределение между группами населения, иными словами неравенство, в первом случае можно изобразить в виде ромба, а во втором — в виде конуса. В итоге мы получим профиль стратификации.

Если неравенство характеризует общество в целом, то бедность касается только части населения. В зависимости от того, насколько высок уровень экономического развития страны, бедность охватывает значительную или незначительную часть населения. Как мы видели, в 1992 г. в США к бедным относили 14% населения, а в России — 80%.

Масштабом бедности социологи называют долю населения страны (обычно выраженную в процентах), проживающего у официальной черты, или порога бедности. Для обозначения масштаба бедности применяются также термины «уровень бедности», «границы бедности» и «коэффициент бедности».

Порог бедности — это сумма денег (обычно выражается, например, в долларах или рублях), официально установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому индивид или семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду и жилье. Его также называют «уровнем бедности». В России он получил дополнительное название — прожиточный минимум.

В социологии различают абсолютную и относительную бедность.

Под абсолютной бедностью понимается такое состояние, при котором индивид на свой доход не способен удовлетворить даже базисные потребности в пище, жилище, одежде, тепле, либо способен удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Численным критерием выступает порог бедности (прожиточный минимум).

Под относительной бедностью понимается невозможность поддерживать уровень приличествующей жизни, или некоторый стандарт жизни, принятый в данном обществе. Относительная бедность показывает то, насколько вы бедны в сравнении с другими людьми. Как правило, относительная бедность составляет менее половины среднего дохода семьи в данной стране*.

* Жеребин В.М., Римашевская Н.М. Проблема борьбы с бедностью в разработках зарубежных правительственных и международных организаций // Бедность: взгляд ученых на проблему / Под ред. М.А. Можиной. М.,1994. С. 26.

Относительная бедность показывает то, насколько вы бедны в сравнении с другими людьми. Она является сравнительной характеристикой в двух смыслах. Во-первых, она показывает, что вы бедны относительно того изобилия или достатка, которым обладают другие члены общества, не считающиеся бедными. Первое значение относительной бедности заключается в сравнении одной страты с другими стратами или слоями. Во-вторых, она показывает, что вы бедны относительно некоторого стандарта жизни, например, стандарта достойной, или приличествующей жизни.

Еще 40 лет назад черно-белый телевизор в СССР считался предметом роскоши, доступный немногим. В 90-е годы цветной телевизор появился в каждой семье, а черно-белый считается признаком скромного достатка, или относительной бедности. Скоро в разряд относительной бедности перейдут те, кто не сможет позволить себе купить компьютер или японский телевизор.

Нижней границей относительной бедности является прожиточный минимум, или порог бедности, а верхней — приличествующей уровень жизни. Приличествующий уровень жизни — это количество материальных благ, позволяющих человеку вести достаточно комфортный уровень жизни, не чувствовать себя ущемленным, вести достойный образ жизни, удовлетворяя все разумные потребности.

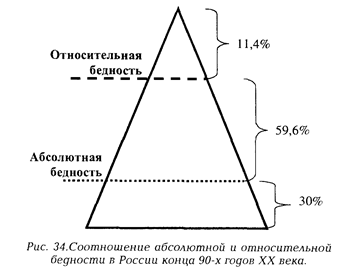

По данным представительного исследования (опрошено 4 тыс. респондентов из 38 регионов РФ), только 11,4% человек имеют доходы, которые равны или выше уровня приличествующей жизни. На конец 90-х годов по статистике 30% россиян получали доходы ниже официального прожиточного минимума. Таким образом, уровень относительной бедности равен 11,4%, а абсолютной — 30%. Обратимся к графику.

В число 11,5% входят богатые и частично средний класс, т. е. те, кто, по их собственным оценкам, живет «нормально». Из 100% населения вычитаем 30% нищих, так как проживание ниже официальной черты бедности, или официального прожиточного минимума, означает нахождение в категории нищих, а также 11,5% живущих на приличествующим уровне (уровень относительной бедности), и получаем 59,6% расположенных между границами снизу абсолютной бедности, а сверху — относительной.

Другая тенденция: чем моложе возраст, тем больше надо денег для того, чтобы жить нормально. У 18— 25-летних уровень приличествующей жизни в 1,5 раза выше, чем у 60—70-летних. Третья тенденция такова: чем выше образование, тем выше уровень притязаний. У тех, кто не имеет среднего образования, он в 2 раза ниже, чем у тех, кто обладает дипломом о высшем образовании. Наконец, у жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень притязаний в 3 раза выше, чем у жителей сельской местности. Таким образом, на селе считают, что для нормальной жизни им необходимо меньше денег, чем горожанам.

Отсюда следует, что универсального для всех слоев и социальных групп уровня приличествующей, или нормальной, жизни не существует. Для каждого класса и категории населения он свой, и разброс значений очень существенный. Показанные на рис. 34 значения относительной бедности выражают среднестатистическую тенденцию, которая сглаживает такие различия.

Ключевые понятия:

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 519; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!