КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Район верхнего бьефа

|

|

|

|

Пространственно-временная организация сферы влияния водохранилищ

В 60-70-е годы XX в. в связи с актуальностью проектов терри-" ального перераспределения стока северных рек на юг возросло мание к проблемам взаимодействия крупных равнинных водохра лищ с ландшафтами окружающей территории. Значительный вк. решение этой проблемы внесли работы А. Б. Авакяна, С. Л. Венд К. Н. Дьяконова, А. Г. Емельянова, Ю. М. Матарзина, И. Г. Мельни ко, Г. С. Золотарева, Л. К. Малик, А. Ю. Ретеюма, В. М. Широ В. М. Стародубцева, Р. С. Чалова, В. А. Шарапова, К. К. Эделыите В. Н. Экзарьяна и др. На основании этих работ составлена схема вЛ ния водохранилищ на окружающую территорию (рис. 27).

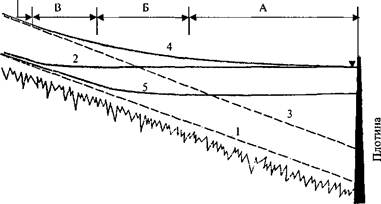

Рис. 27. Схема влияния водохранилищ на геокомплексы прилегающих

территорий

Рис. 27. Схема влияния водохранилищ на геокомплексы прилегающих

территорий

|

Взаимодействие водохранилища с ландшафтами осуществляется через поверхностные и грунтовые воды, воздушные массы и животный мир. Переработка берегов водохранилищ (термин предложен академиком Ф. П. Саваренским в начале 30-х годов при проектировании водохранилищ Волжского каскада) определяется локальными и фоновыми физико-географическими факторами.

1. Первоначальным к моменту заполнения чаши водоема рельефом.

2. Степенью выветренности горных пород, их сопротивляемостью к размыву под динамическим воздействием волн, сопротивляемостью «растворению» при смачивании.

3. Комплексом гидрометеорологических условий, среди которых определяющее значение имеют ветровой режим и продолжительность безморозного периода.

4. Комплексом химических и биохимических факторов, определяющих в конкретных условиях интенсивность «химической абразии» и карстовые провалы. Это актуально для побережий Камского, Усть-Илимс- кого и ряда горных водохранилищ в Средней Азии и Закавказье.

Зона выклинивания подпора

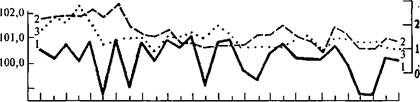

Рис. 28. Продольный профиль водохранилища с гидрологическими зонами (Авакян, Шарапов, 1977):

А — нижняя зона, Б — средняя зона, В — верхняя зона; 1 — нормальный меженный уровень, 2 — то же после подпора, 3 — максимальный уровень половодья в естественных условиях, 4 — то же после подпора, 5 — меженный уровень при сработанном водохранилище

Рис. 28. Продольный профиль водохранилища с гидрологическими зонами (Авакян, Шарапов, 1977):

А — нижняя зона, Б — средняя зона, В — верхняя зона; 1 — нормальный меженный уровень, 2 — то же после подпора, 3 — максимальный уровень половодья в естественных условиях, 4 — то же после подпора, 5 — меженный уровень при сработанном водохранилище

|

5. Биологическими свойствами водоема, в частности интенсивностью развития планктона, гидромакрофитов. В значительных скоплениях они способны нейтрализовать ветровое волнение и тем самым резко уменьшить интенсивность процесса абразии и размыва дна.

6. Количеством наносов, поступающих в водохранилище, и их источниками. На крупных равнинных водохранилищах обычно 70% взвешенных наносов местного происхождения, за счет размыва дна на мелководьях и берегов. Остальное количество поступает с водосбора через притоки. В аридных районах возрастает роль атмосферного переноса пыли.

7. Амплитудой колебаний уровня фунтовых вод, смачиванием бровки и склонов береговых массивов атмосферными осадками, объемом и режимом талых вод.

Коренное отличие водохранилищ от озер заключается в том, что от плотины вверх по бывшей реке новый водоем имеет несколько гидрологических зон, каждая из которых характеризуется специфическими гидро- и морфодинамическими особенностями и взаимодействием с ландшафтами прилегающей территории.

С. Л. Вендровым выделено четыре зоны (рис. 28).

Глубоководная нижняя зона, где при всех уровнях волнение развивается свободно, не взаимодействуя, за исключением прибрежной полосы, с дном. Динамические условия близки к морским или глубоководным озерам. Наносы аккумулируются только на глубине за пределами зоны сработки. Влияние на климат максимально.

Промежуточная зона средних глубин в зависимости от положения уровня воды может быть либо глубоководной (при уровнях близких к НПУ), либо мелководной (при низких отметках уровня).

Мелководная верхняя зона, где при любых положениях уровня сохраняются условия мелкого озера. Развитие волнения ограничено влиянием дна. Волновая переработка берега малоинтенсивна. Здесь откладывается значительная часть приносимых рекой наносов и быстро формируется прибрежная отмель. Климатическое влияние ослаблено (наблюдаются изменения в микроклимате).

Зона выклинивания подпора, в которой даже при самом высоком горизонте воды сохраняются условия мелководного залива. По мере снижения уровня она обсыхает и становится «поймой» водохранилища. Активно идут эрозионно-аккумулятивные процессы. Развит процесс регрессивной аккумуляции, связанный со снижением скорости потока и отложением наносов.

Еще выделяют разорванные ареалы зон небольших заливов, в которых идет процесс аккумуляции материала, поставляемого склоновым стоком.

Классификация берегов по их генезису была разработана И. А. Пе- черкиным, С. Л. Вендровым и В. М. Широковым. Выделяют берега абразионные (обвально-осыпные, оползневые, закарстованные), аккумулятивные и устойчивые. Наибольший практический интерес представляют абразионные берега. Это связано с большой интенсивностью их размыва, особенно в первые пять лет существования водохранилища. Ширина зоны переработки берегов в конечную стадию составляет 200—300 м и более. Наиболее интенсивно абразия берегов идет на водохранилищах Сибири, что связано с криогенными процессами в условиях экстраконтинентального климата. Из общей протяженности берегов существующих и строящихся водохранилищ Сибири (30 тыс. км) около 10 тыс. км затронуты процессами их переработки.

На развитие абразионных процессов на водохранилищах, расположенных в зоне многолетней мерзлоты, оказывают большое влияние термокарстовые процессы. Для горных водохранилищ характерны свои особенности переформирования берегов, обусловленные малой ролью ветрового волнения, большой амплитудой колебания уровня (до десятков метров), преобладанием прочных горных пород. Большую роль играют геодинамические процессы, поставляющие материал в акваторию, — выветривание горных пород, осыпи, обвалы, оползни.

В настоящее время протяженность абразионных, оползневых, осып- ных, обвальных и других отступающих берегов составляет не менее 20 тыс. км, а объем ежегодно перерабатываемых горных пород — более 300 млн м3.

Следует особо сказать о сравнительно недавно открытом виде влияния крупных водохранилищ на окружающую геологическую среду. Они активизируют движения земной коры в сейсмически активных регионах, вызывая даже небольшие наведенные землетрясения. Зарегистрированы тектонические движения в районах создания водохранилищ Кариба, Гранвил, Мид, Нурекского и др. [32]

В прибрежной зоне водохранилищ происходят направленные изменения в положении зеркала грунтовых и почвенных вод. Наблюдаются два процесса: фильтрация воды в берег и подпор грунтовых вод со стороны водохранилища. Помимо направленных изменений отмечаются ритмические колебания, обусловленные в подзоне прямого гидрогеологического воздействия колебаниями уровня водохранилища.

Ширина этой подзоны — 300-400 м. Далее следует подзона косвенного влияния, где сезонная ритмика увлажнения в первую очередь обусловлена метеорологическими условиями, но после создания водохранилища уже в первые 5—10 лет отмечен подъем зеркала грунтовых вод. Ширина этой подзоны может достигать 1-3 км, а в ослабленном виде проявляться на расстоянии до 5—6 км по долинам подтопленных рек и ручьев (Камское, Иваньковское и др. водохранилища).

Анализ проектов создания водохранилищ ГЭС при их экспертизах показывает, что гидрогеологами (Г. Н. Каменский, В. М. Шестаков и др.) создана надежная методика расчета ширины зоны гидрогеологического влияния, а отдельные ошибки связаны с недоучетом местных ландшафтных условий.

В районе верхнего бьефа водохранилища формируются зоны, подзоны и пояса влияния, образующие его сферу воздействия.

Комбинация этих факторов выделяет пять видов зон влияния:

I — обширная с полным набором зон, подзон и поясов. Характе

рен для берегов, сложенных песками и супесями, пологих и закрытых от ветрового волнения, где преобладает 1-й и 2-й типы режима уровня;

II — обширная с неполным набором поясов (отсутствует пояс

сильного подтопления). Характерен для открытых абразионных берегов, с преобладанием 1-го и 2-го типов режима уровня водохранилища;

III —укороченная с полным набором зон и поясов. Вид приуро

чен к берегам относительно крутым и сложенным легкими суглинками;

IV — укороченная с неполным набором поясов и подзон (без по

яса сильного подтопления на крутых абразионных берегах, сложенных суглинистыми породами; только с поясом сильного подтопления на пологих берегах, сложенных легко- и среднесуглинистыми породами);

V — укороченная, с поясами периодического затопления, уме

ренного и слабого подтопления на водохранилищах, где преобладает 3-й тип режима уровня.

Глубокая дифференциация знака, интенсивности воздействия в различных ландшафтах, неоднозначная плановая проекция ареалов в зависимости от выбранного индикатора влияния — один из важнейших выводов анализа сферы влияния искусственных водоемов.

В подзоне прямого влияния водохранилищ лесной и лесостепной зон прослеживаются следующие пояса.

1. Периодического затопления; он располагается между уровнем минимальной сработки и уровнем максимальной форсировки. Распределение новых ПТК подчинено вероятности затопления и носит микропоясной характер.

2. Сильного подтопления, отрицательного влияния; его верхняя граница на разных водохранилищах колеблется от 0,45 до 1,2 м над НПУ. Ширина пояса — первые сотни метров, а по заливам и долинам затопленных рек — до нескольких километров; на берегах, сложенных лессовидными суглинками, за счет капиллярного поднятия влаги граница пояса может превосходить 2 м над НПУ. В этом поясе наблюдается полная структурно-функциональная перестройка существовавших ранее ПТК. Вымочка леса происходит до высоты 0,6—0,8 м над НПУ. Леса замещаются низинными болотами. Выше указанных отметок наблюдается угнетение древостоя, снижение в 1,3—2 раза прироста, падение бонитета на II—III класса. Различные типы леса в поясе сильного подтопления трансформируются в осоково-травяные типы на торфянисто-подзолисто-гле- евых, торфяно-глеевых почвах. Стадии и смены в лесных ПТК в прибрежной зоне водохранилищ рассмотрены в работах К. А. Кудинова, А. Г. Емельянова, К. Н. Дьяконова, А. И. Русаленко и др.

|

| Н, м |

| Z, мм |

| 1947 1949 1951 1953 195519571959 1961 196319651967 1969 1971 19731975 Годы |

| Рис. 29. Ход среднего уровня Рыбинского водохранилища (1) с мая по август, прирост сосен сосняка-зеленомошника в поясе умеренного подтопления (2) и прирост сосен сосняка-зеленомошника вне сферы влияния водохранилища (3); |

3. Переходный, нарастающего и уменьшающегося подтопления. За-! нимает территорию в пределах 0,5—1,3 м над НПУ. В годы с высоким! стоянием уровня водохранилища и почвенно-грунтовых вод наблюдает-1 ся активизация процессов заболачивания, а в годы с низким уровнем ■ улучшение аэрации и увеличение фитопродукции ландшафта.

4. Умеренного и слабого подтопления, обычно положительног воздействия на биопродуктивность ландшафтов. Внешняя граница до 3-3,5 м над НПУ; ширина в подзоне прямого влияния до 400 Наибольшее увеличение прироста древесного яруса наблюдается в те ПТК, в которых до создания водохранилищ грунтовые воды располагались ниже корнеобитаемого слоя (сосняки лишайниковые, зелено- мошные, чернично-зеленомошные).

В подзоне косвенного влияния прослеживаются пояса увеличени и снижения биологической продуктивности. Ее ширина может превосходить 1—2 км.

Важно подчеркнуть, что сезонная и годовая хроноорганизация процессов в подзоне прямого влияния обнаруживает связь с уровнем водохранилища. Это проявляется в связи уровня водохранилища с ежегодным приростом деревьев (рис. 29), также с численностью и видовьщ разнообразием млекопитающих, продукцией фитомассы лугов, содержанием кислорода в грунтовых водах, степенью оглеения почв.,

Влияние водохранилищ на ландшафты в степной, полупустынной и пустынной зонах имеет свою специфику. Она заключается в том, что на смену процессу подтопления приходит процесс засоления, j

Влияние крупных водохранилищ, особенно таких как Братское, Куйбышевкое, Рыбинское, Бухтарминское и др., на местный климат выражено довольно четко.

Альбедо водной поверхности при высоте Солнца более 20 колеблется от 6 до 12% и всегда меньше альбедо поверхности суши. Поэтому радиационный баланс водохранилищ (RJ обычно на 15—20% больше радиационного баланса суши (RJ. Осенью за счет увеличения роли

| 1!£ | |||||||||||

| $ /// 1 | ч | Ш | V// 1 | ||||||||

| <Л/ Ik | I | II | л\ | ||||||||

| ! | ш | щ | 4- | ||||||||

| У | у | ||||||||||

| I | Л | ш | п | 7 | Ш | 1Ш | ш | к | X | Л | ш |

Месяцы

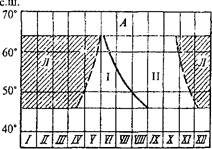

Рис. 30. Роль географического положения водоемов в продолжительности периодов охлаждающего (I) и отепляющего (II) влияния: А — на мелких водоемах; Б— на глубоких, Л — период ледостава

эффективного излучения в радиационном балансе и более теплой водной поверхности по сравнению с сушей Re< Rc.

Индикатором на интенсивность влияния водохранилища выступает разность температур поверхности воды и воздуха на окружающей территории (вне зоны влияния) -Tn-t. Она зависит от глубины водохранилища и его географического положения (рис. 30). Влиянию водохранилища на местный климат свойственны два периода: охлаждающего и отепляющего воздействия. Снижение средней месячной температуры воздуха в первом километре от уреза в апреле—июне равно 0,5—2,5 °С; на сибирских водохранилищах — 1,0-3,5 °С, главным образом за счет большего промерзания водоемов (толщина льда на водохранилищах Сибири достигает 1-1,2 м; на водохранилищах европейской части страны — 0,6—0,8 м).

Весной переход температуры воздуха через 5 и 10° запаздывает на берегах на 3-7 суток, что сказывается на прохождении растениями фенологических фаз; осенью наблюдается сдвиг дат перехода температуры воздуха через 10,5 и 0° на более поздние сроки, на мелких водохранилищах на 3—5 дней, на глубоководных — на 5-10 дней. Продолжительность безморозного периода на побережье возрастает весной на 1-4, осенью — на 9-14 (на глубоководных до 20) дней.

Соотношение периодов охлаждающего и отепляющего влияния водохранилищ на уровне дневных и ночных температур воздуха различно. Чаще всего этот факт не учитывается в прогнозе влияния водохранилища на климат. Охлаждающий эффект водохранилищ в дневное время проявляется до начала августа, а отепляющий ночью с середины мая на водохранилищах европейской территории России и с июня в условиях Сибири. Максимальные значения охлаждающего эффекта днем в апреле- мае (2,5—4,5 °С), отепляющего — ночью в августе—сентябре (2,5—3,5 °С).

|

Относительная влажность воздуха в дневные часы всегда выше на берегу (на 4—16%) по сравнению с территорией, на которую влияние водохранилища не распространяется, а ночью — ниже на несколько

процентов. Абсолютная влажность воздуха в прибрежной зоне выше на 0,5-2,0 мБ.

Водохранилище снижает число пасмурных дней по нижней облачности весной и летом на 10—20% и увеличивает число ясных дней до 30%. Над акваторией и плоскими берегами по сравнению с территорией более высокой и удаленной на 5—10 км за теплый период выпадает на 10-20% атмосферных осадков меньше, так как в период охлаждающего влияния конвенктивная облачность развита над водоемом меньше.

В течение всего теплого периода, за исключением апреля и первой половины мая, скорость ветра в прибрежной зоне выше, причем различия в августе—октябре достигают 1,0-2,2 м/с. На берегах всех водохранилищ развита бризовая циркуляция, влияющая на погоду и формирующая специфические черты местного климата на крупных водохранилищах на расстоянии до 5—8 км.

Бризовая циркуляция определяет размеры ареала влияния. Активное устойчивое влияние прослеживается до 3-5 км от берега, эпизод дическое — до 10—15 км. г

В нижнем бьефе (ниже плотины) отчетливо прослеживаются зоны гидрологического, гидрогеологического и климатического влияний} Внутригодовое перераспределение стока и его частичное изъятие I период наполнения чаши вызывают значительно большие изменении7 в аридной зоне, чем в гумидной, причем в степной и полупустынной1 зонах влияние в нижнем бьефе по площади обычно превосходит вли* яние в верхнем бьефе. Оценка эффекта изменений режима пойменный и грунтовых вод дифференцирована в зависимости от зональных региональных условий.

В лесной зоне европейской территории страны, Западной и Сред ней Сибири регулирование стока рек водохранилищами при избыточном пойменном увлажнении снимает продолжительность весенне-лет него половодья, что в ряде случаев благоприятно для пойменных лу* говых комплексов.

Однако при этом резко снижается поступление наилка, нарушав ется главное звено формирования плодородия пойменных почв. " В условиях муссонного климата Дальнего Востока срез летнего пИкв половодья благоприятно влияет на условия сельскохозяйственного производства. Классическим примером является Зейское водохрани*'1 лище, позволившее снизить интенсивность и продолжительность летне-осенних паводков на протяжении 640 км от плотины до устья рекШ Существенные негативные изменения пойменных комплексов най блюдаются в нижних бьефах аридных районов, где снижение водностиГ связано также с водозабором воды на орошение. Происходит опустыниА вание и засоление ландшафтов, снижение их биологической продукт тивности в несколько раз. Классические примеры — пойма Иртыша ниже плотины Бухтарминской и Усть-Каменогорской ГЭС, где влия-i ние водохранилища сказывается на расстоянии до 1500 км; Волго-Ах- тубинская пойма, нижний бьеф Капчагайского водохранилища и др. Фактором снижения биопродукции пойменных лугов выступает и более холодная вода в летний период (на 6—10°), поступающая в нижний бьеф на сибирских водохранилищах. Заметны различия в температуре на Каховском водохранилище (в мае на 2,5°). Зимний попуск относительно теплых вод приводит к образованию туманов на протяжении нескольких десятков километров (Красноярское, Зейское и др. водохранилища). Изменение гидротермических условий в нижнем бьефе, в частности образование в зимний период незамерзающей полыньи, коренным образом отражается на путях миграции животных.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 987; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!