КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Природную среду. Специфика ОВОС

|

|

|

|

Влияние ТЭС на окружающую

Наиболее важными являются вопросы реакции природных ландшафтов на выбросы веществ в атмосферу, их депонировании в растительном покрове, почвах, миграции и метаболизме вещества в геосистемах и физико-географических последствиях этого макропроцесса. Вторая проблема — водопотребление. Третья проблема — изучение эффекта тепловых воздействий на прилегающую территорию. Четвертая — влияние зоны шлако- и золонакопления на окружающие ландшафты.

Исследованиями в сферах влияния различных ТЭС было установлено, что в ближайшей к ней зоне радиусом 12-15 км в зависимости от высоты труб выпадает 35—60% выбрасываемой золы. Остальная ее часть рассеивается на большее расстояние.

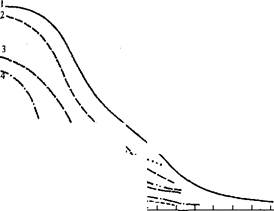

Устойчивость ландшафтов к кислотным выбросам тесно связана с их природной зональностью (рис. 22). Особенно сильно влияние кислых выбросов сказывается на ландшафтах лесной зоны и в меньшей степени — лесостепной и степной.

Негативное влияние кислотных осадков, выпадающих в районе действия ТЭС, работающих на мазуте и газе, прослеживается в нескольких направлениях:

♦ трансформируются и гибнут водные экосистемы: рН пресноводных систем обычно составляет 6—7; организмы адаптированы к этому уровню и при изменении рН всего на 1—1,5 едини-

Рис. 22. Устойчивость ландшафтов к кислотным выбросам ТЭС.

Категории относительной устойчивости: 1 — 0,01; 2 — 0,01—0,19;

3 - 0,02-0,04; 4 - 0,05-0,15; 5 - 0,2-0,3; 6 - 0,4-0,5; 7 - 0,6-0,8;

8-0,9-1,0

Рис. 22. Устойчивость ландшафтов к кислотным выбросам ТЭС.

Категории относительной устойчивости: 1 — 0,01; 2 — 0,01—0,19;

3 - 0,02-0,04; 4 - 0,05-0,15; 5 - 0,2-0,3; 6 - 0,4-0,5; 7 - 0,6-0,8;

8-0,9-1,0

|

цы испытывают стресс и часто погибают. Увеличение кислот-' ности водоемов препятствует репродукции организмов;

♦ происходит деградация лесов. Кислоты нарушают защитны восковой покров листьев, растения становятся более уязвимыми для многих патогенных организмов. Наблюдается сухо-* вершинность крон и уменьшение ее ажурности, в хвое появляются бурые пятна. Ослабленные деревья оказываются объек-* том нападения насекомые-вредителей, ускоряющих снижений продуктивности древостоев и их текущего бонитета. Еще один довольно чуткий морфологический индикатор задымления — отсутствие наствольных лишайников;

♦ подкисленные осадки, фильтруясь в почву и грунты, способны выщелачивать алюминий и тяжелые металлы, которые в свою очередь оказывают токсичное воздействие как на растения, так и на животных.

JI. К. Казаковым детально изучено влияние Конаковской ГРЭС, работавшей до 1985 г. преимущественно на мазуте, которая расположена в зоне смешанных лесов на берегу Иваньковского водохранилища. Ежесуточные выбросы основных токсичных компонентов составляли по S02 около 600 т, по Nox 100—200 т. С зольной фракцией выбросов в атмосферу поступало до 2 т/сут. ванадия. ТЭС забирала из водохранилища 80 м3/с чистых вод, которые полностью шли на охлаждение и затем сбрасывались в водоем.

Замеры распределения S02 в приземной атмосфере аспирационным методом показали, что максимальные разовые концентрации вокруг ТЭС, как правило, наблюдаются в зоне 1—8 км от станции и составляют 0,50—0,53 мг/м3. Содержание сульфат-иона в атмосферных осадках варьировало от 5 до 16 мг/л (фоновые значения — 1,8—10 мг/л), а в снеговом покрове на расстоянии до 5 км от ТЭС составляло 29—34 мг/л против 8—10 мг/л на контроле. На расстоянии 8—10 км влияние ТЭС на химический состав атмосферных осадков минимально и проявляется эпизодически.

Ответная реакция ПТК на поступление сульфат-иона и других загрязнителей неоднозначна. И в этом заключается одна из принципиальных сложностей составления ОВОС, затрудняющая экстраполяцию полученных данных с действующих объектов на проектируемые. Так, лесные сообщества, имеющие различный состав древостоя, по-разному трансформируют проходившие через кроны атмосферные осадки. Сосняки и ельники подкисляют их, а осинники и ольховники — подщелачивают. В целом приход сульфат-иона в зоне интенсивного воздействия в 2—3 раза больше прихода в фоновых ПТК.

В зоне влияния ТЭС относительно заметные и постоянные нарушения почв отмечены на расстоянии до 2-2,5 км. Эпизодические относительно слабые нарушения зафиксированы на расстоянии 5—6 км от станции. Обобщенные данные по влиянию ТЭС на геохимические условия приведены на рис. 23. Использована система разнообразных геохимических показателей и биоиндикационных показателей, которые в целом позволяют судить о нелинейном характере зависимости интенсивности влияния от источника воздействия; незначительное влияние по сульфат-иону прослеживается до 13 км.

Анализ материалов по распространению загрязняющих веществ в сфере влияния ТЭС выявил три характерные зоны в пределах ландшафтов прилегающей территории.

Первая зона, примыкающая к ТЭС в радиусе до 3—3,5 км, характеризуется нарушениями в той или иной степени во всех компонентах ландшафта. Зафиксировано равномерное распределение повреждений хвойных пород по всей площади. У деревьев отсутствует многолетняя хвоя, а хвоя второго года сильно изрежена и повреждена. Древостой угнетены. Текущий прирост по диаметру и объему снижен. Настволь- ные лишайники полностью отсутствуют. Используя метод регистра-

|

| 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 |

| i£j__ 1-*. "iT-"!—.— M- 1 2 3 4 5 6 7 |

| 9 10 11 12 13 14 15 км |

| Рис. 23. Отклонение от нормы некоторых показателей состояния |

природной среды влияния мазутной ГРЭС

I — отклонение от нормы концентрации S04 в атмосферных осадках; 2 — ампли туда колебаний содержания S04 в атмосферных осадках; 3 — отклонение от нор мы рН атмосферных осадков; 4 — амплитуда колебаний рН атмосферных оса ков; 5 — отклонение в поступлении S042- на 1 км2 в год; 6 — амплитуда колебани поступления S042* к земной поверхности; 7— отклонение от нормы содержани S042' в лизиметрических водах; 8 — отклонение от нормы рН лизиметрически" вод; 9 — отклонение от нормы концентраций S042- в поверхностных стоковь водах (малых водосборов); 10 — отклонение от нормы рН поверхностных вод

II — амплитуда колебания рН вод поверхностного стока; 12 — амплитуда колеба1 ния рН лизиметрических вод

ции длительного послесвечения фотосинтезирующих органов расте ний, удалось установить, что в этой зоне фотосинтетическая актив ность нарушена у сосновой хвои первого года в 30—35% случаев, а двухлетней — в 70%.

Вторая зона, отстоящая от ТЭС на расстояние 4-8 км, представляв" собой сочетание очагов сильно и слабо нарушенных древостоев. Локаль: ную дифференциацию определяет мезорельеф, с которым связано пе рераспределение загрязнителей с ветровыми потоками. Общее повреждение сосняков составляет 40—45%, ельников — 10-12%. В стадии усы- хания находятся 16% деревьев. Появляются пятна лишайников в нижне4 части стволов (0,3—0,5 м от поверхности земли). Нарушенность фотосинтетической активности хвои наблюдается у 15—20% сосен.

| -'фон |

В третьей зоне, отстоящей на расстоянии 8—14 км, растительность повреждена значительно слабее, и повреждения носят очаговый ха«

рактер. Появляется хвоя третьего и даже четвертого года. Лишайники на стволах деревьев поднимаются на высоту до 2,5 м, а их проективное покрытие составляет 25-35%. По сравнению с двумя другими зонами влияния ТЭС степень нарушения фотосинтетической активности хвои невелика и составляет 10—16% всех деревьев (по хвои третьего года).

Тепловое влияние. На ТЭС, не имеющих для охлаждения градирни, теплая вода из системы охлаждения сбрасывается в водоемы. Так функционирует Конаковская ГРЭС. Следствием выступает тепловое загрязнение поверхностных вод. Тепловая зона в заливе Иваньковского водохранилища имеет протяженность 12—13 км, площадь более 3 тыс. га (Ю. И. Никаноров, Е. А. Никанорова). Положительная аномалия температуры воды равна 5-14 °С.

Последствия сброса теплых вод могут быть как положительные, так и отрицательные. Проявляется отепляющий эффект водохранилища, что сказывается на микроклимате прибрежной зоны, отмечено некоторое повышение рыбопродуктивности водоема. Вместе с тем происходит нарушение кислородного режима, возрастание продукции фитопланктона. Крайне негативным периодически повторяющимся процессом выступает промывка механических фильтров, регенерация ионных фильтров, продувка осветителей и т.д. Он сопровождается сбросом сточных вод с повышенным содержанием солей, кислот или щелочей. Резко ухудшается качество воды.

Угольные золоотвалы представляют собой пылящую и парящую пустыню. Их влияние на прилегающие ПТК осуществляется через рассеивание золы ветром, фильтрацию вод сквозь стенки и дно золоот- валов, а также в результате предусмотренных сбросов осветленных вод (частичный сброс обязателен при мокром золоудалении в регионах, где осадки преобладают над испаряемостью). Кроме влияния на ПТК, пылящие золоотвалы ухудшают гигиеническую обстановку на прилегающих территориях, уменьшают производственный ресурс машин, механизмов, а иногда — и сельскохозяйственных угодий.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 624; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!