КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Внутренняя политика Ивана Грозного

|

|

|

|

Т

Реформы Избранной рады (1548/9—1560)

Создание органов центрального управления в форме приказов: челобитного, поместного, разрядного, разбойного, земского и др.

Введение в действие нового свода законов - Судебника Ивана IV (1550)

Созыв церковных соборов (решения — канонизация русских святых), основной из которых Стоглавый (1551). Его решения: ужесточение дисциплины в среде духовенства, унификация обрядов Русской православной церкви, просвещение и духовное образование как одна из важнейших задач церкви.

| Создание | Введение | Попытка |

| стрелецкого | Уложения | формирования |

| войска (1550) | о службе | «избранной |

| (1556) | тысячи» |

Введение единой системы поземельного налогообложения — «большая московская соха»

Земской собор (1549) — Собор примирения: ограничение «кормленщиков», наместников и волостителей нЪ местах -» передача управленческих и судебных функций «кормленщиков» выборным губным и земским старостам

И. Висковатый. Избранная рада осуществила ряд важных преобразований в жизни страны, направленных на укрепление централизованного государства.

Именно при правлении Избранной рады в 1549 г. был сделан важный шаг в становлении сословно-представительной монархии — собрался первый в русской истории Земский собор. Так стали называться периодически собираемые царем совещания для решения и обсуждения важнейших вопросов внутренней и внешней политики государства. Земский собор 1549 г. рассматривал проблемы отмены «кормлений» и пресечения злоупотреблений наместников, поэтому он получил название Собора примирения.

В этот период произошли глубокие изменения в системе государственного аппарата. Правительство Избранной рады начало формирование отраслевых органов управления. Они представляли собой отдаленные прообразы современных министерств и назывались приказами, а их служащие — дьяками и подьячими. В числе первых были образованы челобитный, поместный, земский приказы.

В 1550 г. был принят новый Судебник Русского государства. Сама структура этого важнейшего документа говорит о быстрых темпах развития государственной и правовой системы в XV—XVI вв. Статьи Судебника 1550 г. более четко отделены одна от другой, чем статьи Судебника 1497 г. К первым статьям предыдущего Судебника были добавлены правовые нормы, определяющие наказания должностных лиц за неправедный суд и взяточничество. Судебные полномочия царских наместников ограничивались. Дела о разбойниках передавались в ведение губных старост. В Судебнике были указания о деятельности приказов. Ряд его статей касался социальной сферы. Здесь было подтверждено право крестьянского перехода в Юрьев день. Судебник 1550 г. ввел существенное ограничение по порабощению детей холопов. Ребенок, рожденный до того, как его родители оказались в холопстве, признавался свободным.

Коренным образом были изменены принципы местного управления. В 1556 г. во всем государстве отменялась система «кормлений». Управленческие и судебные функции были переданы губным и земским старостам.

Принятое правительством Уложение о службе упорядочило несение феодалами военной повинности. Началось значительное переустройство вооруженных сил. Из служилых людей (дворян и детей бояр) формировалось конное войско. В 1550 г. было создано постоянное стрелецкое войско. Стрельцами стали называть пехотинцев, вооруженных огнестрельным оружием. Усилена была и артиллерия. Из общей

Мясеы служилых людей формировалась «избранная тысяча»: в нее входили лучшие, наделенные подмосковными землями дворяне.

Налоговую политику определило введение единой системы поземельного налогообложения — «большой московской сохи». Размер налоговых выплат стал зависеть от характера землевладения и качества используемой земли. Светские феодалы, помещики и вотчинники получили большие льготы по сравнению с духовенством и государственными крестьянами.

Большую роль в укреплении русской государственности сыграл выдающийся церковный деятель Макарий, бывший в 1542—1563 гг. русским митрополитом. В 1540-е гг. он созывал церковные соборы, на которых решались вопросы по канонизации русских святых. В феврале 1551 г. под руководством Макария был созван собор, получивший пиавание Стоглавого, поскольку его решения были изложены в 100 главах. Собор обсуждал широкий круг вопросов: церковную дисциплину и нравственность монахов, просвещение и духовное образование, ипсшний вид и нормы поведения христианина. Особенно важное значение имела унификация обрядов Русской православной церкви.

Реформаторская деятельность Избранной рады продолжалась около 10 лет. Уже с 1553 г. начинаются разногласия царя со своими приближенными. В этот год из-за опасной болезни Ивана возник вопрос о престолонаследии. Не надеясь выжить, царь завещал престол своему грудному сыну Дмитрию. Многие из придворных отказались присягнуть младенцу. В качестве кандидатуры на престол выдвигался двоюродный брат Ивана князь Владимир Андреевич Старицкий. Сильвестр и многие другие члены Избранной рады в решающий момент изменили царю и перешли на сторону его противников. Вопреки всеобщему ожиданию, царь Иван выздоровел. Он объявил о прощении своего родственника и приближенных.

Поводом для возобновления конфликта послужила смерть в 1560 г. царицы Анастасии. Члены Избранной рады были обвинены в том, что они злым колдовством умертвили любимую царскую жену. Недавние правители попали в опалу. Избранная рада прекратила свое существо- иание, и проведение реформ было приостановлено (схема 63).

В 1564 г. князь Андрей Курбский, считавшийся долгое время ближайшим советником и личным другсдо Ивана, изменил царю и перебрался к полякам. Из изгнания он написал своему бывшему властелину письмо, полное обвинений и упреков. Ответное послание Ивана Грозного станет настоящим манифестом самодержавной власти. И Андрей Курбский, и Иван Грозный обладали большим литературным талантом.

Схема 63

Схема 63

|

Их растянувшаяся на долгие годы переписка — один из выдающихся памятников русской литературы и общественной мысли XVI в.

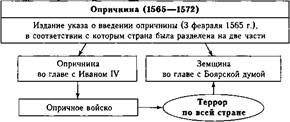

4.3. Опричнина

В декабре 1564 г. царь неожиданно для своих подданных покинул Москву и укрылся вместе с семьей в Александровской Слободе, которая находилась примерно в 100 километрах от столицы. Посланные оттуда гонцы привезли в столицу две грамоты. Одна из них обвиняла бояр и высшее духовенство в изменах и заговорах против царя. Другая, адресованная горожанам, объявляла, что «гневу и опалы» на них царь не держит. Этим ловким маневром Иван рассчитывал приобрести союзников в лице населения. Спустя несколько дней царь принял делегацию Боярской думы и высшего духовенства. В качестве условия возвращения на престол Иван назвал учреждение опричнины (схема 64). Просуществовавшая очень короткое время (1565—1572) опричнина

|

остппила глубокий след в русской истории и вызвала немало споров среди ее исследователей.

Это понятие, происходящее от слова «опричь» (кроме), существовало о феодальном праве и до Ивана Грозного. Когда-то так именовали ясмельный удел, выделяемый княжеской вдове. Царь Иван по-своему истолковал значение этого слова. Опричниной стали называть и специально выделенный царю земельный удел, и штат царских приближенных, и особое войско. Опричные владения включали в себя ряд городов и уездов в центре страны (Суздаль, Можайск, Вязьму), богатые аомли русского Севера, некоторые уезды на южных рубежах государ- стма. Остальная его территория получила название земщины. Весь государственный аппарат был разделен на две части: опричный и земский. Даже в столице страны появились опричные и земские слободы и улицы. Вошедшие в опричнину феодалы (первоначально их было 1 тыс. человек, а к 1572 г. — 6 тыс.) носили специальную униформу: черный кяфтан и черную же островерхую шапку. Преданность своему государю, готовность «вымести и выгрызть» изменников символизировали привязанные к шеям лошадей и колчанам для стрел метлы и собачьи головы.

Уже первые месяцы существования опричнины ознаменовались чудовищными по своей жестокости казнями неугодных царю людей. Жертвами кровавых расправ оказывались заподозренные в измене бояре и государственные деятели, члены их семей и слуги. По обвинению в заговоре были казнены двоюродный брат царя Андрей Стариц- кий, его жена, дочь и мать. Одним из самых страшных преступлений Ивана Грозного была карательная экспедиция в Новгород зимой 1570г. Ложный донос об измене новгородских бояр и духовенства послужил поводом для убийства тысяч ни в чем не повинных жителей города. Опричники не жалели ни женщин, ни детей. Людей подвергали всевозможным истязаниям, топили в реке, обливали каким-то огненным составом. По словам летописца, несчастные погибали на глазах царя «в лютых и неисповедимых муках». Следующим должен был стать Псков. По нреданию, его спасителем оказался юродивый Никола. «Долго ли тебе лить неповинную кровь христианскую, царь-кровопийца?» — устыдил царя бесстрашный юродивый.

«Непобедимое» в войне с собственным народом опричное войско оказалось неспособным противостоять внешнему врагу. Летом 1571 г. Крымский хан Девлет-Гирей совершил опустошительный поход на Москву. Крымские татары подожгли московский посад и увели в рабство более 100 тыс. русских пленников. Летом следующего года набег повторился. На этот раз враг был остановлен и разбит небольшим по численности войском, в состав которого входили опричники, земские бояре и дворяне. Командовал войском князь М.И. Воротынский. Полководца ждала трагическая участь: вскоре после победы над крымским ханом он попал в опалу и был казнен.

Осенью 1572 г. опричнина была официально отменена. Под угрозой наказания царь запретил своим подданным даже произносить это слово. Многие бывшие опричники из палачей превратились в жертвы. Их обвинили в государственных преступлениях и казнили. Нельзя не отметить, что после упразднения опричнины, царь создал так называемый «двор» и вновь поделил страну на земскую и дворовую части. Но большой роли в политической и экономической жизни страны это уже не играло. С отказом от опричных порядков прекратился или, вернее, сократился массовый террор. В 1575 г. Иван Грозный по не вполне понятным причинам провел своеобразный политический маскарад. Главой государства он объявил крещеного татарского князя Симеона Бекбула- товича, а себя — лишь скромным удельным князем, подданным Симеона. Игра в отречение продлилась всего лишь год. Татарский князь был смещен, и все встало на свои места.

Какие цели преследовала опричнина? Зачем Ивану Васильевичу понадобились массовые убийства и казни? Ответы на эти вопросы пыталось дать не одно поколение исследователей (схема 65). Историки XVIII—XIX вв., объясняя внутреннюю политику Ивана IV, часто выдвигали на первый план личные качества царя. Н.М. Карамзин писал о психическом расстройстве Ивана IV. Но еще С.М. Соловьев понял, что опричнина не объясняется одной лишь царской жестокостью. В действиях Грозного он увидел борьбу за утверждение новых государственных начал против старых родовых. С.Ф. Платонов полагал, что опричнина задумывалась как целенаправленная государственная реформа, призванная сокрушать политическое и экономическое могущество бояр-вотчинников и потомков удельных князей.

В 1930—1940-е гг., с подачи И.В. Сталина, советская историография восхваляла чуть ли не каждое деяние Ивана IV. Этот царь провозглашался выдающимся государственным деятелем и борцом с сепаратизмом реакционных бояр. В постановлении ЦК ВКП(б) он назывался человеком «с сильной волей и характером». Историк А.А. Зимин усмотрел в действиях царя противоречия: борясь с пережитками удельной старины, он создал в своем государстве новый удел — опричнину. По мнению А.А. Зимина, опричный террор был направлен не только против удельной системы, но и против самостоятельности церкви и некогда независимого Новгорода, против остатков свобод крестьянского населения России.

Борьба против старых родовых и утверждение новых государственных начал

Антибоярская направленность

Сверхцентрализация государственной власти

Антиудельная и антикрестьянская направленность

Средство подавления недовольства в стране в связи с ведением непопулярной Ливонской войны

Репетиция «страшного суда» на земле

Схема 65

Другой современный историк, Р.Г. Скрынников, считает, что оприч- нина была призвана ликвидировать экономическое могущество бояр- ско-княжеской знати. С этим категорически не соглашался крупный специалист по истории русского средневековья В.Б. Кобрин. Развивая положения работ А.А. Зимина, В.Б. Кобрин пришел к выводу, что опричнина не изменила характер и структуру феодальной земельной собственности. Боярское и княжеское землевладение пережило опричнину. По мнению В.Б. Кобрина, никакого противостояния боярства и дворянства не было. Главной целью опричнины являлось укрепление личной нласти царя.

| Соловьев |

| ' Платонов |

| M^TlM. Карамзин^)-»" |

| Сущность опричнины в оценках историков Психическое расстройство Ивана IV |

Современный исследователь А.Л. Хорошкевич полагает, что опричнина была средством для подавления недовольства затянувшейся и непопулярной Ливонской войной. Очень интересную, хотя и нуждающуюся в доказательствах, гипотезу высказывал недавно А.Л. Юрганов. Историк предполагает, что главными в политике Ивана Грозного были не политические или социальные, а религиозные мотивы. Опричный террор был для религиозного фанатика прообразом «страшного суда» на:»емле.

Схема 66

Схема 66

|

Опричнина имела далеко идущие политические последствия (схема 66). Она привела к ликвидации пережитков удельного времени и укреплению режима личной власти царя. Ее социально-экономические порядки оказались пагубными. Опричнина и затянувшаяся Ливонская война разорили страну. Глубокий экономический кризис, охвативший Россию в 1570—1580-е гг., современники называли «порухой». Одним из пагубных последствий внутренней политики Ивана Грозного стало закрепощение русского крестьянства. В 1581 г. были установлены «Заповедные лета», впредь до отмены которых крестьянам запрещалось покидать своих владельцев. На деле это означало, что крестьян лишили древнего права перехода в Юрьев день к другому хозяину, хотя формально закона об его отмене, вероятно, не было.

4.4. Внешняя политика Ивана Грозного

Во внешней политике Ивана Грозного можно выделить три направления: южное, западное и восточное (схема 67)'.

На южном направлении необходимо было защищать русские границы от набегов крымских татар. С этой целью была построена новая оборонительная линия — Тульская засечная черта. Поход русских войск на Крым в 1559 г. окончился неудачей. Как уже отмечалось выше, в 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей совершил поход на Москву. Следующий набег крымчан летом 1572 г. удалось остановить. Ханское войско было разбито М.И. Воротынским.

Правление Избранной рады отмечено крупными успехами во внеш- Мгй политике государства на восточном направлении. В начале 1550-х гг. К русскому государству были присоединены два крупных татарских Государства, образовавшиеся после распада Золотой Орды. В 1551 г. Началась подготовка к походу на Казанское ханство. Решающую роль И (чо стратегическом и техническом обеспечении сыграл талантливый дыне И.Г. Выродков. В августе 1552 г. 150-тысячное войско подошло к Аорошо укрепленным стенам Казани. При взятии города применялась передвижная осадная башня — «гуляй-город». По замыслу И.Г. Вырод- кона под казанский кремль были сделаны подкопы, куда закладывались бочки с порохом. Взрывы разрушили часть стены, и через ее проломы русские войска вошли в город. 2 октября 1552 г. Казань пала. В 1556г. было завоевано Астраханское ханство. Таким образом, границы Мос- коиского царства перешагнули за Волгу и приблизились к границам Амии. Этот рубеж был преодолен в начале 1580-х гг. Вооруженная на сродства богатых купцов Строгановых экспедиция казаков во главе с Нрмаком Тимофеевичем совершила поход в Сибирь, разбила войска си- Пирского хана Кучума и присоединила его земли к Русскому государ- ггну. С этого момента началось освоение Сибири русскими людьми.

После присоединения Поволжья приоритетным во внешней политике стало западное направление. Главной целью начавшейся в 1558 г. Линонской войны стало завоевание Россией выхода к Балтийскому морю. В 1558—1560 гг. военные действия велись против рыцарского Ливонского ордена, которому принадлежала территория Прибалтики. I!ачало войны оказалось удачным: войска Ивана IV прошли почти всю Ливонию, взяли 20 городов, Орден был фактически разгромлен, а сам магистр взят в плен. В 1561 г. Ливонский орден распался.

Однако победы русских шли вразрез с интересами Польши, Дании и Швеции, к которым перешли бывшие владения Ордена, поэтому России пришлось сражаться уже с тремя сильными противниками. Взятие н феврале 1563 г. Полоцка оказалось одним из последних крупных успехов русских войск. В 1563—1564 гг. они потерпели ряд серьезных поражений.

В начале 1570-х гг. русскому царю на время удалось достичь ряда дипломатических и военных успехов. Чтобы нейтрализовать Данию, И пан IV создал в Прибалтике подчиненное себе королевство, во главе которого стоял брат датского монарЪа Магнус, женатый на племяннице Ивана Грозного. Выгодной для России оказалась и ситуация в образованной в результате объединения в 1569 г. Польши и Литвы Речи Посполитой. Управлял этим государством избираемый дворянством король. В 1572—1575 гг. в Речи Посполитой наступил характер-

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1996; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!