КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спинномозговые нервы

|

|

|

|

От каждого отдела спинного мозга, кроме шейного, отходит столько пар спинномозговых нервов, сколько в отделе находится позвонков. В шейном отделе восемь пар нервов (при семи шейных позвонках), так как первая пара шейных нервов выходит через межпозвоночное отверстие, лежащее впереди первого шейного позвонка, вторая пара — сзади первого шейного позвонка, а восьмая пара — позади седьмого шейного позвонка. В хвостовой отдел выходят только 3—4 пары нервов.

Образование спинномозговых нервов. У млекопитающих спинномозговые нервы смешанные, то есть слагаются из двигательных и чувствительных волокон, иннервирующих кожу, скелетные мышцы, связки и кости, а также из волокон вегетативной нервной системы, направляющихся к упомянутым органам. Однако от спинного мозга спинномозговые нервы, как и у низших хордовых, отходят в виде раздельных чувствительных и двигательных корешков. Дорсальный, чувствительный, корешок образован главным образом нейритами нервных клеток спинномозгового ганглия (рис. 1). Этот корешок вступает в спинной мозг в области дорсального рога серого вещества. Вентральный, двигательный, корешок образуется нейритами моторных клеток вентрального рога спинного мозга. Еще до выхода из позвоночного канала эти корешки соединяются, образуя смешанный спинномозговой нерв.

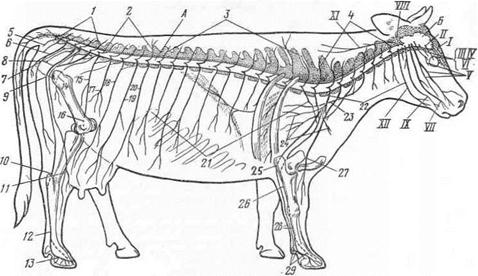

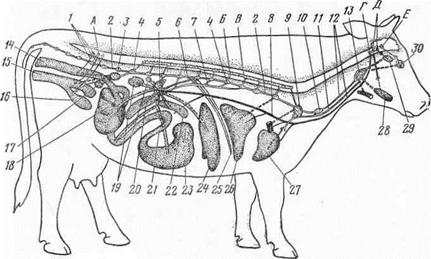

Ветвление спинномозгового нерва. Каждый спинномозговой нерв по выходе через межпозвоночное отверстие делится на дорсальную, вентральную, белую соединительную и возвратную ветви. Дорсальные ветви иннервируют в основном мускулатуру, развившуюся из дорсального мышечного тяжа, и соответствующие участки кожи (рис. 8 —1—4). Вентральные ветви иннервируют остальную мускулатуру и кожу (5—25). Каждая из этих ветвей, в свою очередь, делится на медиальные и латеральные ветви.

Медиальные ветви иннервируют преимущественно кости и глубоколежащую мускулатуру, латеральные — остальную мускулатуру и кожу. Возвратные ветви несут чувствительные волокна и иннервируют мозговые оболочки спинного мозга (сам мозг чувствительностью не обладает).

Рис. 8. Схема периферической нервной системы крупного рогатого скота

(А — спинной мозг, Б — головной мозг):

Дорсальные ветви: 1— крестцовых, 2 — поясничных, 3 — грудных и 4 — шейных нервов; вентральные ветви крестцовых нервов (крестцового сплетения): 5 - геморроидальный нерв; 6 — срамной;7— каудальный ягодичный; 8 - каудальный кожный бедра; 9 — седалищный; 10 — большеберцовый; 11—малоберцовый; 12— плантарные нервы; 13 — пальцевые нервы. Вентральные ветви поясничных нервов (поясничного сплетения): 14 — запирательный нерв; 15— бедренный; 16 — подкожный нерв бедра и голени (сафенус); 17- поясничный; 18 — наружный семенной; 19 — повздошно-пахоный;20 — повздошно-подчревный; 21 — межреберные нервы; 22 —вентральные ветви шейных нервов; 23 - диафрагмальный нерв. Нервы плечевого сплетения; 24 — грудные; 25—локтевой; 26 — срединный;27 — лучевой; 28—пястные нервы; 29 — пальцевые нервы. Черепно-мозговые нервы: I — обонятельный; II — зрительный; III, IV, VI — группа глазодвигательных; V — тройничный; VII — лицевой; VIII — слуховой;IX — языкоглоточный;XI — добавочный; XII—подъязычный.

Рис. 8. Схема периферической нервной системы крупного рогатого скота

(А — спинной мозг, Б — головной мозг):

Дорсальные ветви: 1— крестцовых, 2 — поясничных, 3 — грудных и 4 — шейных нервов; вентральные ветви крестцовых нервов (крестцового сплетения): 5 - геморроидальный нерв; 6 — срамной;7— каудальный ягодичный; 8 - каудальный кожный бедра; 9 — седалищный; 10 — большеберцовый; 11—малоберцовый; 12— плантарные нервы; 13 — пальцевые нервы. Вентральные ветви поясничных нервов (поясничного сплетения): 14 — запирательный нерв; 15— бедренный; 16 — подкожный нерв бедра и голени (сафенус); 17- поясничный; 18 — наружный семенной; 19 — повздошно-пахоный;20 — повздошно-подчревный; 21 — межреберные нервы; 22 —вентральные ветви шейных нервов; 23 - диафрагмальный нерв. Нервы плечевого сплетения; 24 — грудные; 25—локтевой; 26 — срединный;27 — лучевой; 28—пястные нервы; 29 — пальцевые нервы. Черепно-мозговые нервы: I — обонятельный; II — зрительный; III, IV, VI — группа глазодвигательных; V — тройничный; VII — лицевой; VIII — слуховой;IX — языкоглоточный;XI — добавочный; XII—подъязычный.

|

Шейные нервы — nervi cervicales — местами образуют дорсальные и вентральные шейные сплетения, от которых отходят нервы к соответствующим органам. Вентральные ветви VI, VII и VIII шейных нервов и двух первых грудных нервов принимают участие в образовании плечевого сплетения. Вентральные ветви V, VI и VII шейных нервов образуют также диафрагмальный нерв, который иннервирует мышечную часть диафрагмы и, кроме того, обменивается соединительными ветвями с первым грудным симпатическим ганглием.

Грудные нервы — n.n. thoracales. Дорсальные ветви их иннервируют преимущественно мышцы, разгибающие позвоночный столб, и кожу с ее

производными в области холки и спины; вентральные ветви, или межреберные нервы,— остальную часть грудной клетки, частично и брюшной стенки. Вентральные ветви двух первых грудных нервов входят в состав плечевого сплетения.

Поясничные нервы — n.n. lumbales (рис. 8). Дорсальные ветви иннервируют мышцы — разгибатели позвоночного столба и кожу в области поясницы, а их латеральные ветви заходят даже в область крупа под названием краниальных ягодичных кожных нервов. Вентральные ветви поясничных нервов иннервируют мускулатуру и кожу брюшной стенки, кожу мошонки или вымени, мышцы, сгибающие позвоночный столб в области поясницы, и образуют поясничное сплетение, от которого отходят нервы к тазовой конечности.

Крестцовые нервы — n.n. sacrales (рис. 8) —выходят через дорсальные и вентральные крестцовые отверстия и через межпозвоночное отверстие между крестцовой костью и первым хвостовым позвонком. Дорсальные ветви направляются в область крупа, иннервируя располагающуюся здесь мускулатуру и кожу. Кожные их ветви называются средними ягодичными нервами. Вентральные ветви крестцовых нервов иннервируют мускулатуру и кожу промежности и образуют крестцовое сплетение, которое вместе с поясничным сплетением составляет пояснично-крестцовое сплетение. Нервы, выходящие из этого сплетения, принимают участие в иннервации тазовой конечности. Они иннервируют также наружные половые органы, задний отрезок прямой кишки, мускулатуру заднего прохода и частично мускулатуру хвоста.

Хвостовые нервы — n.n. caudales (s. coccygei) — выходят позади рудиментарных дужек первых 5—6 хвостовых позвонков. Дорсальные их ветви, иннервируя соответствующие мышцы и участки кожи хвоста, складываются в дорсальный продольный нерв хвоста; из вентральных ветвей образуется продольный вентральный нерв хвоста.

Нервы плечевого сплетения

Плечевое сплетение — plexus brachiales — парное, образуется оно вентральными ветвями трех последних шейных и двух первых грудных нервов (рис. 8). Оно расположено приблизительно на уровне плечевого сустава с медиальной его стороны. Из него на каждой стороне выходят следующие восемь основных нервов (рис. 9).

1.  Предлопаточный нерв — nervus suprascapularis (9) — иннервирует преимущественно предостную, заостную и малую округлую мышцы, а также лопатку, суставную капсулу плечевого сустава и другие его элементы.

Предлопаточный нерв — nervus suprascapularis (9) — иннервирует преимущественно предостную, заостную и малую округлую мышцы, а также лопатку, суставную капсулу плечевого сустава и другие его элементы.

2. Подлопаточный нерв — n. subscapularis (У) — разветвляется главным образом в подлопаточной и большой круглой мышцах, частично в суставной сумке плечевого сустава, в лопатке и плечевой кости.

3. Подмышечный нерв — n. axillaris (11) — иннервирует сгибатели плечевого сустава: дельтовидную, большую и малую круглые мышцы, кожу латеральной поверхности плеча и дорсо-латеральной поверхности предплечья.

4.  Лучевой нерв — n. radialis (2) — иннервирует преимущественно разгибатели локтевого сустава: напрягатель

Лучевой нерв — n. radialis (2) — иннервирует преимущественно разгибатели локтевого сустава: напрягатель

фасции предплечья, трехглавую плеча, малую локтевую; разгибатели запястного сустава: лучевой разгибатель запястья

и длинный абдуктор большого пальца; разгибатели пальцевых суставов: общий и специальные разгибатели. Лучевой нерв разветвляется также в коже предплечья, в сочленяющихся концах

плечевой, лучевой и локтевой костей, в связках локтевого сустава. Конечные его ветви формируют дорсальные пальцевые нервы. Паралич предлопаточного и лучевого нервов выключает из работы иннервируемые ими мышцы, что при водит к аддукции плечевого сустава, запястный сустав принимает согнутое

состояние и не разгибается.

5. Локтевой нерв — n. ulnaris (3) обеспечивает преимущественно действие локтевого сгибателя и локтевого разгибателя запястья; поверхностного и глубокого пальцевых сгибателей. Локтевой нерв отдает также ветви в плечевую и локтевую кости, в кожу предплечья. Конечные его ветви

сливаются с волярными нервами. Поражение этого нерва выключает действие сгибателей кисти.

6. Срединный нерв — n. medianus (4) — наиболее мощный и наиболее длинный из всех нервов плечевого сплетения. Он проходит от плечевого сустава до копыта и отдает ветви к костям, связкам, к лучевому сгибателю запястья, глубокому пальцевому сгибателю, коже и к другим органам. В области пясти срединный нерв делится на медиальный и латеральный волярные нервы, которые переходят в волярные пальцевые нервы. Последние — основные чувствительные нервы кисти.

7. Мышечно-кожный нерв — n. musculocutaneus (12) — идет сначала самостоятельно, потом соединяется со срединным нервом, образуя в области плечевого сустава подмышечную петлю. Он иннервирует преимущественно сгибатели локтевого сустава: двуглавую мышцу плеча и плечевую (внутреннюю), а также разгибатель плечевого сустава — коракоидоплечевую мышцу. В дистальной половине плеча он отделяется от срединного нерва и разветвляется преимущественно в коже предплечья.

8. Грудные нервы — n. n. pectorales (10) — выходят из плечевого сплетения несколькими ветвями. Основная область их иннервации — грудные мышцы, широчайшая спины, зубчатая вентральная, подкожная брюшная мышца и кожа этой области.

Нервы поясничного сплетения

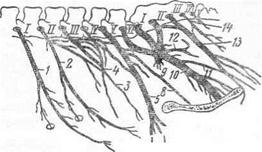

Из поясничного сплетения — plexus lumbalis, образованного вентральными ветвями поясничных нервов (рис. 10—А), у рогатого скота и лошади отходят шесть, у свиньи и собаки семь пар нервов. Из них основные — бедренный и запирательный нервы (Б).

Бедренный нерв — n. femoralis (5) - самый толстый из нервов поясничного сплетения. Из тазовой полости он выходит через бедренный канал вместе с бедренной артерией. Основная область его иннервации — подвздошная и четырехглавая мышца бедра. Отходящий от него нерв сафенус (ясный) (7), или подкожный нерв бедра и голени, расположен под кожей бедра с медиальной стороны, иннервирует преимущественно кожу медиальной поверхности бедра, голени и плюсны. По пути он отдает веточки к портняжной, Гребешковой и стройкой мышцам, действующим на бедро через тазобедренный сустав.

Запирательный нерв — n. obturatorius (5) — выходит из тазовой полости через запертое отверстие и иннервирует преимущественно наружную запирающую мышцу, а также гребешковую, стройную и приводящую мышцы.

Остальные нервы поясничного сплетения иннервируют брюшную стенку, органы тазовой полости, наружные половые органы и вымя.

Нервы крестцового сплетения

Из крестцового сплетения — plexus sacralis, образованного вентральными ветвями крестцовых нервов (рис. 10—Б), выходит шесть основных нервов, делящихся затем частично на ряд крупных нервов или ветвей.

Из крестцового сплетения — plexus sacralis, образованного вентральными ветвями крестцовых нервов (рис. 10—Б), выходит шесть основных нервов, делящихся затем частично на ряд крупных нервов или ветвей.

|

Краниальный (9) и каудальный (12) ягодичные нервы — n. glutae us cranialis et caudalis — иннервируют главным образом ягодичные мышцы и часть мышц заднебедренной группы, расположенных в области крупа: двуглавую бедра и полусухожильную, а также начальную часть напрягателя широкой фасции бедра.

Рис. 10. Нервы пояснично-крестцового

сплетения рогатого скота (полусхема) — А, Б:

I—IV — вентральные ветви поясничных н. н.; V—VI — вентральные ветви крестцовых н. н.; 1 — повздошно-подчревный; 2 — повздошно-паховый; 3 — наружный семенной: 4 — пояснично-кожный; 5 — бедренный; 6 — его ветвь в четырехглавую мышцу бедра; 7 — ясный (подкожный) нерв (сафенус); 8 — запирательный; 9 — краниальный ягодичный; 10 — седалищный; 11 — каудальный подкожный бедра; 12 — каудальный ягодичный; 13 — срамной; 14 — каудальный геморроидальный; 15 — большеберцовый; 16 — малоберцовый; 17 — кожный плантарный голени; 18 — план тарные пальцевые; 19 — дорсальные пальцевые; 20 — плантарный латеральный.

Кожный каудальный нерв бедра — n. cutaneus femoris caudalis (11) —

разветвляются преимущественно в полусухожильной и двуглавой мышце бедра, а также в коже, их прикрывающей.

Седалищный нерв — n. ischiadicus (10) — самый толстый и длинный нерв крестцового сплетения. Отдает ветви во внутреннюю запирающую мышцу, в глубокую ягодичную, в двойничную и в квадратную мышцу бедра. Из тазовой полости он выходит через большую седалищную вырезку и делится на большеберцовый и малоберцовый нервы, доходящие до копыта.

а) Большеберцовый нерв — n. tibialis (15) — идет по медио-плантарной поверхности тазовой конечности. У дистального конца голени он делится на медиальный и латеральный плантарные нервы, которые в дальнейшем разветвляются на плантарные пальцевые нервы. Большеберцовый нерв иннервирует начальной своей половиной разгибатели тазобедренного сустава — двуглавую мышцу бедра, полусухожильную и полуперепончатую мышцы, а также подколенную мышцу.

В дальнейшем разгибатель заплюсневого сустава — трехглавую мышцу голени и сгибатели пальцев: поверхностный и глубокий пальцевые сгибатели, а также кожу, копыто, кости, связки, бурсы, расположенные по ходу нерва.

б) Малоберцовый нерв — n. peronaeus (16) — идет по дорсо-латеральной поверхности тазовой конечности. Он иннервирует мышцы, сгибающие заплюсневый сустав — большеберцовый передний и малоберцовые; мышцы, разгибающие пальцы: длинный и специальные пальцевые разгибатели, а также кожу дорсо-латеральной поверхности тазовой конечности и другие органы, расположенные в этой области (кости, связки, бурсы и др.). Конечные его ветви называются дорсальными пальцевыми нервами.

Срамной нерв — n. pudendus (13) — иннервирует у самцов пенис и препуций, а у самок — наружные половые губы и клитор.

Каудальный геморроидальный нерв (14) иннервирует задний конец прямой кишки, ее сфинктер, хвостовую мышцу, кожу заднего прохода, а у самок — и наружные половые губы.

ЧЕРЕПНОМОЗГОВЫЕ НЕРВЫ

От головного мозга отходят двенадцать пар нервов — n.n. cerebrales. Одни из них являются чисто чувствительными нервами, начинаются на периферии и передают раздражения к соответствующим центрам головного мозга. Другие, наоборот, оказываются чисто двигательными, эффекторными, нервами. Они передают возбуждения от центров, расположенных в головном мозге, на периферию. Наконец, третьи из черепно-мозговых нервов являются смешанными, как и спинномозговые нервы, и в их составе

имеются как чувствительные, так и двигательные волокна. Почти все черепно-мозговые нервы, за исключением I и VIII пар, получают симпатические волокна от краниального шейного симпатического узла.

I пара. Обонятельный нерв — n. olfactorius (рис. 3—I) — чувствительный. Формируется нейритами обонятельных клеток, расположенных в слизистой оболочке обонятельной области носовой полости. Собираясь группами, нейриты образуют обонятельные нити, входящие через продырявленную пластинку решетчатой кости в обонятельные доли конечного мозга.

II пара. Зрительный нерв -— n. opticus (II) — чувствительный. Формируется нейритами клеток сетчатки глаза. Проходит в черепную полость через зрительное отверстие. В желобе перекреста правый и левый нервы образуют перекрест зрительных нервов, входящих в мозг в области промежуточного мозга.

III пара. Глазодвигательный нерв — n. oculomotorius (III) — двигательный. Отходит от ножек большого мозга. Из черепной полости выходит у рогатого скота и свиньи через круглоглазничное отверстие, у лошади и собаки — через глазничную щель и входит двумя ветвями в прямые мышцы глаза—дорсальную, вентральную и медиальную, в косую вентральную мышцу глаза и в мышцу, поднимавшую верхнее веко. Он обеспечивает движение глазного яблока вверх, вниз, внутрь и вращение в нижнебоковом

направлении.

IV пара. Блоковый нерв — n. trochleales (IV) — двигательный. Выходит из переднего мозгового паруса между ножками большого мозга и мозгового моста. У рогатого скота и свиньи он проходит через круглоглазничное отверстие, у лошади и собаки — через глазничную щель в глазницу и разветвляется в дорсальной косой мышце глаза, обеспечивая вращение глаза в верхневнутреннем направлении.

V пара. Тройничный нерв — n. trigeminus (V) —смешанный. Это самый мощный черепно-мозговой нерв. Отходит он от мозгового моста. Общий его ствол, образованный двумя отдельными корнями (дорсальным — чувствительным и вентральным — двигательным), еще в черепной полости делится на три нерва: глазничный, верхнечелюстной и нижнечелюстной. Каждый из них, в свою очередь, делится на ряд отдельных нервов и ветвей.

Рис. 11. Нервы головы коровы:

1 — подглазничный; 2 — ветви глазничного н.; 3 — ветвь нижнечелюстного н.; 4 — ветвь лицевого н. к ушной раковине; 5 — лицевой; 6 — ветвь добавочного н.; 7 и 8 — кожные ветви второй и третьей пар шейных н. н.; 9—ветви лицевого н. к лицевой мускулатуре.

Рис. 11. Нервы головы коровы:

1 — подглазничный; 2 — ветви глазничного н.; 3 — ветвь нижнечелюстного н.; 4 — ветвь лицевого н. к ушной раковине; 5 — лицевой; 6 — ветвь добавочного н.; 7 и 8 — кожные ветви второй и третьей пар шейных н. н.; 9—ветви лицевого н. к лицевой мускулатуре.

|

а) Глазничный нерв — n. ophtalmicus — у рогатого скота и свиньи выходит из черепной полости через круглоглазничнее отверстие, у лошади и собаки — через глазничную щель вместе с нервами III, IV и VI пар, с которыми включен в общее влагалище, образованное твердой мозговой оболочкой. Является чувствительным нервом для слезной железы, кожи лба, рогового отростка (у рогатого скота) и верхнего века,

для слизистой оболочки обонятельной области носовой полости, куда проходит через решетчатое отверстие (11—2).

б) Верхнечелюстной нерв — n. maxillaris — тоже чувствительный. Выходит из черепной полости, у рогатого скота и свиньи через круглоглазничное отверстие, у лошади и собаки — через круглое отверстие. Иннервирует кожу нижнего века, носа (1), верхней челюсти и верхней губы, зубы верхней челюсти и резцовой кости, слизистую оболочку дыхательной части носовой полости, слизистую оболочку твердого и мягкого нёба и боковых стенок ротовой полости, куда проникает через нёбный канал. К зубам его ветви

проходят по подглазничному и верхнерезцовому каналам, приобретая их названия, в носовую и ротовую полости — через отверстия в клинонёбной ямке.

в) Нижнечелюстной нерв — n. mandibularis (3) — смешанный. Из черепной полости у рогатого скота и собак выходит через овальное отверстие, у свиней и лошадей через рваное отверстие.

Чувствительные его волокна разветвляются в коже подбородка, нижней губы, щеки, теменной и височной областей, в слизистой оболочке щек, нижней губы, передних двух третей языка, дна ротовой полости, деснах, в грибовидных сосочках языка. К слизистой оболочке языка, дна ротовой полости и десне волокна подходят в составе язычного нерва, который отделяется от нижнечелюстного нерва перед погружением его в нижнечелюстной канал. Через нервную ветвь — барабанную струну, которая соединяет лицевой нерв (VII пара) с язычным, из первого во второй переходят нервные волокна к грибовидным сосочкам языка и парасимпатические волокна к подчелюстной и подъязычной железам.

Двигательные его ветви иннервируют жевательные мышцы: большую жевательную (жевательный нерв), крыловую (крыловой нерв) височную (глубокие височные нервы), а также межчелюстную и оральное брюшко двубрюшной мышцы (межчелюстной нерв). Отдав межчелюстной нерв, он вступает в нижнечелюстной канал, как альвеолярный нерв он иннервирует главным образом зубы нижней челюсти.

VI пара. Отводящий нерв — n. abducens (рис.3—IV)—двигательный, отходит от продолговатого мозга сзади мозгового моста. Из черепной полости он выходит вместе с нервами III, IV пары и одним нервом V пары через глазничную щель у лошади и собаки, через круглоглазничное отверстие у рогатого скота и свиньи.

Отводящий нерв разветвляется в мышцах, оттягивающих глазное яблоко, и в латеральной прямой глазной мышце.

VII пара. Лицевой нерв — n. facialis (VII) — смешанный. Он отходит от боковой поверхности продолговатого мозга, выходит через лицевой канал, расположенный в каменистой кости (рис. 11—5, 9). Вкусовые и секреторные его волокна доходят до грибовидных сосочков языка и подчелюстной и подъязычной желез в составе язычного нерва (V пара). Двигательные ветви лицевого нерва иннервируют всю лицевую мускулатуру (губ, щек, век, носа и уха (4, 9)), а также аборальное брюшко двубрюшной мышцы и мышцы ушной раковины.

VIII пара. Слуховой нерв — n. acusticus (VIII) — чувствительный, состоит из двух корней: улиткового и вестибулярного. Нейриты вестибулярного корня образуются из вестибулярного узла, находящегося во внутреннем слуховом проходе; нейриты улиткового корня — из спирального узла, расположенного во внутреннем ухе. Первые оканчиваются в ядрах, находящихся в дне четвертого мозгового желудочка, и относятся к органам равновесия, вторые — в ядрах продолговатого мозга и являются составной частью органа слуха.

Слуховой нерв из черепной полости не выходит. В продолговатый мозг он входит через внутренний слуховой проход рядом с лицевым нервом.

IX пара. Языкоглоточный нерв — n. glossopharyngeus (IX) — смешанный. Из черепной полости он выходит через заднее рваное отверстие. Его чувствительные ветви расположены в слизистой оболочке глотки, нёбной занавески и корня языка, в валиковидных и листовидных вкусовых сосочках его.

Двигательные ветви нерва иннервируют расширитель глотки. От него ответвляется барабанный нерв, несущий парасимпатические волокна к околоушной и щечным железам.

X пара. Блуждающий нерв — n. vagus (X) — смешанный. Кроме чувствительных и двигательных волокон, он содержит в себе большое количество парасимпатических волокон. Поэтому его описание находится в разделе «Вегетативный отдел нервной системы».

XI пара. Добавочный нерв — n. accessorius (XI)—двигательный. Из черепной полости он выходит через задний край рваного отверстия. Иннервирует трапецевидную, плечеголовную и грудино-головную мышцы.

XII пара. Подъязычный нерв — n. hypoglossus (XII) — двигательный. Выходит из черепной полости через подъязычное отверстие. Иннервирует большую часть мышц языка и подъязычной кости.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ ОТДЕЛ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ,

ИЛИ ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вегетативным отделом нервной системы называется та часть единой нервной системы, которая регулирует обмен веществ, работу внутренних органов, сердца, кровеносных сосудов и желез внешней и внутренней секреции, гладкой мускулатуры. При этом следует иметь в виду, что функцию регулирования всей жизнедеятельности организма осуществляет центральная нервная система и особенно высший ее отдел — кора головного мозга.

Название «вегетативная» эта часть нервной системы получила в связи с тем, что она имеет отношение к работе тех органов, которые осуществляют функции, присущие и растениям (от лат. vegitas — растение), то есть дыхание, питание, выделение, размножение, обмен веществ. Кроме того, эту систему иногда не совсем удачно называют

«автономной». Этим названием подчеркивается то, что хотя вегетативная нервная система и подчинена коре полушарий головного мозга, но в отличие от периферической нервной системы она не зависит от воли животного. Действительно, если движение тела

находится во власти воли животного, то движение внутренних органов, работа желез

совершаются независимо от его воли.

В основе функции вегетативной нервной системы также лежит рефлекторная дуга. Однако чувствительные

звенья ее изучены еще недостаточно.

Вегетативный отдел нервной системы делится на две части — симпатическую и парасимпатическую.

Вегетативный отдел нервной системы делится на две части — симпатическую и парасимпатическую.

Каждый внутренний орган иннервируется и той и другой. Однако действуют они на орган часто различно.

Если одна интенсифицирует работу органа, то другая, наоборот, тормозит ее. Благодаря такому их действию орган совершенно приспосабливается к запросам момента. Так, при увеличении количества грубых

кормов усиливается перистальтика кишечника, при уменьшении их она ослабевает; при усилении освещенности зрачок сокращается, при затемнении расширяется и т. д. Только при сохранении обоих, казалось бы, исключающих друг друга воздействий орган работает нормально.

В вегетативном отделе нервной системы (как симпатической, так и парасимпатической части) различают (рис.12):

1) центры, находящиеся в различных частях центральной нервной системы и представляющие собой скопления тел нервных клеток;

2) преганглпопарные волокна (4), являющиеся

комплексом нейритов упомянутых выше нервных клеток;

3) ганглии (7), в которые вступают преганглионарные волокна и где они входят в синаптическую связь с дендритами клеток ганглия;

4) постганглионарные волокна (15, 17), являющиеся нейритами клеток ганглия и направляющиеся уже к иннервируемому органу;

5) нервные сплетения (рис. 13). Преганглионарные и постганглионарные волокна отличаются не только топографически, но и по строению. Преганглионарные волокна обычно покрыты миелиновой оболочкой и потому имеют белый цвет. Постганглионарные волокна лишены этой оболочки, серого цвета, медленно проводят возбуждение.

Рис. 13. Схема вегетативного отдела нервной системы крупного рогатого скота

Рис. 13. Схема вегетативного отдела нервной системы крупного рогатого скота

|

А — центры парасимпатической части нервной системы (в крестцовом отделе спинного мозга); Б — центры симпатической части нервной системы (а пояснично-грудном отделе спинного мозга); В — спинной мозг; центры парасимпатической части нервной системы в продолговатом мозге; Г —центр блуждающего нерва; Д — слюноотделительный и слезоотделительный центры; Е —центр парасимпатической части нервной системы (в среднем мозге); 1 — парасимпатические пути к органам тазовой полости и каудальной части брюшной полости; 2 — пограничный симпатический ствол; 3 — каудальный брыжеечный узел; 4 —позвоночные ганглии; 5 — полулунный узел (центр солнечного сплетения); 6 — малый внутренностный нерв: 7 — большой внутренностный нерв; 8 — блуждающий нерв; 9 — звездчатый узел; 10 — средний шейный узел; 11 — позвоночный нерв; 12 — вагосимпатикус; 13 — краниальный шейный узел; 14 — прямая кишка; 15 — влагалище и матка; 16 — мочевой пузырь; 17 — яичник; 18 — тощая кишка; 19— почка с надпочечником; 20 — селезенка; 21 — двенадцатиперстная кишка; 22 — поджелудочная железа; 23 — желудок; 24 — печень; 25 — диафрагма; 26 — легкие; 27 — сердце; 28 — слюнные железы; 29 — слезная железа; 30 — сфинктер зрачка.

Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы у различных классов хордовых животных развита неодинаково. Так, у ланцетника никаких элементов системы не обнаружено. У круглоротых она представлена двумя рядами сегментально расположенных по бокам аорты ганглиев, которые между собой не соединены, но находятся в связи со спинномозговыми нервами с одной стороны и с внутренностями и

сердцем — е другой стороны. Во внутренних органах симпатическими ветвями формируются объединяющие ганглии сплетения с ганглиозными клетками. Такие же клетки попадаются и в стейках тела животных по ходу двигательных и чувствительных соматических нервов. У костистых рыб симпатические парные ганглии находятся и в области головы. При этом все туловищные ганглии на каждой стороне тела животного соединяются между собой в два длинных парных тяжа, образуя два симпатических пограничных ствола. Ганглии, входящие в состав этого ствола, соединяются с одной стороны со спинномозговыми нервами, с другой стороны с внутренностями, образуя в них сплетения. Волокна, идущие от спинного мозга к позвоночным ганглиям, называются преганглионарными, а от ганглиев к органам — постганглионарными. Правый и левый

пограничные симпатические стволы между собой не соединяются.

У вышестоящих позвоночных, начиная с бесхвостых амфибий, хвостовой, иногда крестцовый и даже поясничной отделы пограничного симпатического ствола развиты

слабее и в хвостовом отделе частично или полностью соединены. Предполагают, что в

процессе филогенеза у позвоночных из спинномозговых ганглиев выселяются отдельные нервные клетки, которые располагаются под телами позвонков и формируют позвоночные симпатические ганглии. Они связаны также между собой, со спинным мозгом и

с иннервируемыми ими органами, образуя сплетения.

Симпатическая система млекопитающих слагается:

1) из центров, представляющих собой тела нервных клеток, расположенных в центральной нервной системе;

2) преганглиопарных волокон, являющихся отростками клеток центра симпатической нервной системы, которые доходят до

3) многочисленных ганглиев симпатической нервной системы, и

4) постганглионарных волокон, начинающихся от тел клеток ганглиев и направляющихся в разные органы и ткани (рис. 13—1—13).

1. Центр симпатической части вегетативного отдела нервной системы находится в латеральных рогах всего грудного и первых двух—четырех сегментах поясничного отделов спинного мозга (Б).

2. Ганглии симпатической нервной системы очень многочисленны и образуют систему правого и левого пограничных симпатических стволов, располагающихся по сторонам тел позвонков и называющихся позвоночными (2), и систему непарных предпозвоночных ганглиев, лежащих ниже позвоночного столба, вблизи брюшной аорты.

В пограничных симпатических стволах различают шейные, грудные, поясничные, крестцовые и хвостовые ганглии. В связи с этим хотя центр симпатической части вегетативного отдела нервной системы находится только в грудном и частично в поясничном отделе спинного мозга, однако пограничный симпатический ствол простирается вдоль всего тела животного и делится на головной, шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой участки. В шейном участке симпатической нервной системы у крупного рогатого скота и свиньи имеются три шейных ганглия — краниальный, средний и каудальный: у лошади среднего ганглия нет. В грудном участке число ганглиев в большинстве случаев соответствует числу позвонков, причем первый грудной ганглий часто сливается с последним шейным, образуя звездчатый ганглий (9). В поясничном, крестцовом и хвостовом участках пограничного симпатического ствола также имеются парные ганглии (И. П. Осипов).

В систему предпозвоночных ганглиев входят: непарный полулунный ганглий, в свою очередь состоящий из одного краниального брыжеечного и двух чревных ганглиев, слитых воедино, и каудального брыжеечного ганглия. Полулунный ганглий лежит на аорте и охватывает своими концами основание чревной и краниальной брыжеечной артерии, которые отходят от аорты. Каудальный брыжеечный ганглий расположен у основания каудальной брыжеечной артерии. Расположены они в брюшной полости.

3. Преганглионарные симпатические волокна, являющиеся нейритами клеток латеральных рогов грудного и частично поясничного отдела спинного мозга, связывают центр симпатической нервной системы е ганглиями. Преганглионарные волокна выходят из спинного мозга в составе вентрального корешка спинномозгового нерва (рис. 12—5). Выйдя вместе со спинномозговым нервом из позвоночного канала, они вскоре отделяются от него под названием белой соединительной ветви (6) и направляются к ганглиям пограничного ствола соответствующего сегмента. В ганглиях одни преганглионарные волокна каждой белой соединительной ветви оканчиваются, то есть вступают в симпластическую связь с дендритами клеток ганглия, а другие просто проходят через них, направляясь назад или вперед к следующему ганглию, и оканчиваются уже в нем или идут еще дальше. Благодаря этому позвоночные симпатические ганглии оказываются связанными друг с другом в пограничный ствол симпатической нервной системы, который у рогатого скота доходит до седьмого хвостового позвонка. Так как краниальный шейный узел лежит у основания головы близ крыла атланта, а каудальный шейный — в области последнего шейного позвонка, то связывающие их преганглионарные волокна имеют значительную протяженность. Объединяясь вместе с блуждающим нервом, они образуют n. vagosympaticus.

Наконец, часть преганглионарных волокон направляется каудально и, пройдя через несколько последних грудных ганглиев, формирует большой внутренностный нерв — n. splanchnicus major (рис. 13—7) и малый внутренностный нерв — n. splanchicus minor (6). Первый из них у рогатого скота и свиньи формируется за счет нейритов клеток латеральных рогов VI—XII, а у лошади VI—XV грудных сегментов, а второй — за счет трех последних. Оба нерва проходят через диафрагму из грудной полости в брюшную и входят в полулунный ганглий. Большинство преганглионарных волокон этих нервов оканчивается в полулунном ганглии, но небольшое количество их направляется, по-видимому, в каудальный брыжеечный ганглий, в который преганглионарные волокна входят также из поясничных ганглиев.

4. Постганглионарные симпатические волокна выходят из всех ганглиев. Они направляются в разные органы, носят различное название, но для всех их характерно отсутствие миелиновой оболочки, и поэтому они имеют серый цвет.

Все ганглии пограничного симпатического ствола отдают серые соединительные ветви, которые направляются к спинномозговым нервам (рис. 12—14) и далее идут вместе с ними к органам произвольного движения и коже. Эти волокна не вызывают сокращения поперечнополосатой мускулатуры, а приносят импульсы, регулирующие обмен веществ в органах, приток крови, вызывают сокращение гладкой мускулатуры кожи (подъем волос, появление «мурашек»). Так как в шейном отделе спинномозговых

нервов восемь, а ганглиев в симпатическом стволе 2—3, то серые соединительные ветви к спинномозговым нервам шейного отдела отходят от специального позвоночного нерва — n. vertebralis, который выходит из звездчатого ганглия, проходит через позвоночнореберные отверстия шейных позвонков и, по Ю. X. Миндубаеву, является шейной частью пограничного симпатического ствола.

К голове постганглионарные волокна отходят от краниального шейного ганглия. Эти волокна, идущие вместе почти со всеми черепно-мозговыми нервами, кроме 1 и VIII пары, и образуют головной участок симпатической части нервной системы. Они обусловливают все симпатические эффекты в области головы (расширение зрачка, изменение притока крови, изменение состава и количества слюны и т. д.). От звездчатого ганглия, кроме позвоночного нерва и серых соединительных ветвей, к первому грудному нерву отходят многочисленные постганглионарные волокна, иннервирующие сердце, легкие и другие органы грудной полости. Эти волокна образуют сложные сплетения, которые носят название соответствующих органов — сердечные, легочные, аортальные и т. п. Остальные ганглии пограничного ствола симпатической нервной системы дают только серые соединительные ветви к спинномозговым нервам своего участка.

От полулунного ганглия отходят многочисленные постганглионарные волокна, которые, прежде чем войти в иннервируемый ими орган, разветвляются, переплетаются друг с другом, образуя многочисленные сплетения: желудочное, печеночное, селезеночное, краниальное брыжеечное, почечное и надпочечное. Входящие в полулунный ганглий четыре внутренностных нерва (правый и левый большие и правый и левый малые) и многочисленные выходящие из него постганглионарные нервные волокна расходятся от полулунного узла по радиусам, подобно лучам от диска солнца, что дало

повод назвать этот участок симпатической системы солнечным сплетением — plexus solaris (рис. 13—5).

От каудального брыжеечного ганглия постганглионарные волокна направляются в каудальную часть кишечника, а также к органам тазовой полости. Эти волокна тоже образуют ряд сплетений: каудальное брыжеечное, внутреннее семенниковое (яичниковое), формируют подчревный нерв с подчревным сплетением, пещеристое сплетение пениса, пузырное, геморроидальное и ряд других.

Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы отличается от симпатической части того же отдела преимущественно местом расположения своих центров, меньшей анатомической обособленностью, во многих случаях иным действием на один и тот же орган, направленным, однако, па обеспечение лучшей его работоспособности, а также и тем, что ее ганглии находятся или очень близко к центрам, или, наоборот, на очень далеком расстоянии от них. Функционально они едины и обеспечивают работу организма в связи с различным его состоянием.

Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы состоит из центральной части, преганглионарных волокон, ганглиев и постганглионарных волокон (рис. 13—А, Г, Д, Е).

Центр парасимпатической системы расположен в среднем и продолговатом мозге, а также в латеральных рогах крестцового отдела спинного мозга. В связи с этим он делится на головной и крестцовый участки; при этом первый, в свою очередь, делится на среднемозговой и продолговатомозговой.

В среднемозговом участке центр находится в области оральных бугров четверохолмия, откуда преганглионарные парасимпатические волокна выходят в составе глазодвигательного нерва и доходят до ресничного узла. От него постганглионарные парасимпатические (и присоединяющиеся к ним симпатические) волокна по другим нервам переходят на глазное яблоко и разветвляются в сфинктере зрачка и в ресничной мышце, состоящих из гладкой мышечной ткани. Симпатические нервы обеспечивают расширение зрачка; парасимпатические, наоборот, суживание

его (Е).

Продолговатомозговой участок парасимпатической нервной системы имеет несколько центров. В соответствии с этим в нем отмечают четыре направления, или пути: слезоотделительный, два слюноотделительных и висцеральный (к внутренностям) (Г, Д).

1. Слезоотделительный путь имеет центр на дне четвертого мозгового желудочка, откуда преганглионарные парасимпатические волокна выходят в состав лицевого нерва и доходят до клинонёбного узла, лежащего в ямке того же названия. От этого узла постганглионарные парасимпатические (и присоединяющиеся к ним симпатические) волокна по другим черепно-мозговым нервам направляются к слезным железам, а частично к железам слизистой оболочки нёба и носовой полости.

2. Оральный слюноотделительный путь начинается на дне четвертого мозгового желудочка. Преганглионарные парасимпатические волокна этого пути выходят из черепа в составе лицевого нерва и вступают в подъязычный, или подчелюстной, узел, расположенный медиально от подъязычной слюнной железы. Из этого узла постганглионарные парасимпатические волокна (вместе с симпатическими) направляются в подчелюстную и подъязычную слюнные железы своих сторон.

3. Центр второго слюноотделительного пути лежит несколько аборальнее первого. Преганглионарные парасимпатические волокна этого пути в составе языкоглоточного нерва доходят до ушного узла, расположенного около рваного отверстия. От ушного узла парасимпатические постганглионарные волокна идут к околоушной слюнной железе и щечным и губным железам.

4. Путь висцеральный, то есть для внутренностей, обеспечивает двигательную и секреторную деятельность внутренних органов грудной и брюшной полости. Центром этого пути являются ядра блуждающего нерва, расположенные в дне ромбовидной ямки продолговатого мозга. Преганглионарные волокна, являющиеся нейритами клеток этих ядер, образуют основную массу блуждающего нерва. Однако в его составе имеются и соматические (невегетативные) волокна.

Из черепной полости блуждающий нерв — n. vagus — выходит через задний край рваного отверстия и направляется вдоль шеи через грудную полость в брюшную полость. Блуждающий нерв условно делится на шейную, грудную и брюшную части. Его шейная часть (8) объединяется с шейным участком симпатического пограничного ствола в один общий ствол — вагосимпатикус. Грудная часть блуждающего нерва отделяется от симпатического пограничного ствола, отдает возвратный нерв (соматические волокна) к глотке и гортани, а также ряд парасимпатических ветвей к различным органам, расположенным в грудной полости, и делится на дорсальную и вентральную ветви, направляющиеся вдоль пищевода. Многочисленные разветвления блуждающего нерва в грудной полости, объединяясь с симпатическими волокнами, образуют различные сплетения, иннервирующие пищевод, сердце, сосуды, трахею, легкие и т. д. В дальнейшем дорсальные ветви блуждающего нерва правой и левой сторон сливаются в один дорсальный пищеводный ствол, а вентральные — в вентральный пищеводный ствол,

которые проходят через диафрагму в брюшную полость. Брюшная часть блуждающего нерва анатомически прослеживается до солнечного сплетения, а его физиологическое действие распространяется на все органы, иннервируемые из солнечного сплетения. Преганглионарные волокна, из которых состоит вагус, оканчиваются в ганглиях, заложенных внутри стенки иннервируемого органа. За свое положение эти ганглии называются интрамуральными. Их обнаруживают только гистологически. Постганглионарные волокна вагуса короткие и оканчиваются вблизи ганглия, иннервируя железистую ткань и гладкую мускулатуру органов: желудка, печени, поджелудочной железы, всех кишок тонкого отдела и большую часть кишок толстого отдела.

В крестцовом (сакральном) участке парасимпатической части вегетативного отдела нервной системы центр лежит в латеральных рогах крестцового отдела спинного мозга. Преганглионарные парасимпатические волокна этого участка выходят с первыми тремя или второй—четвертой парами крестцовых нервов. Выйдя из позвоночного канала, парасимпатические волокна отделяются от спинномозговых нервов и образуют тазовый нерв — n. pelvicus, или n.erigens, иннервирующий конец ободочной кишки, прямую кишку, мочевой пузырь и половые органы.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Кора головного мозга, регулируя всю деятельность организма животного, непрестанно получает и анализирует различные возбуждения из внутренних органов и из внешней среды, что обеспечивается системой, названной И. П. Павловым анализаторами. Каждый анализатор имеет три отдела: периферический — воспринимающий, средний — проводящий и центральный, который располагается в коре полушарий головного мозга. Структуры, воспринимающие раздражения, то есть периферические участки анализаторов сложного строения, и называются органами чувств.

В зависимости от того, где заложены органы чувств, их делят: на экстерорецепторы, проприорецепторы и интерорецепторы. К экстерпрецепторам относят органы чувств, непосредственно воспринимающие действие факторов внешней среды, то есть органы осязания, обоняния, вкуса, зрения и слуха.

Проприорецепторы это органы чувств, воспринимающие раздражения, возникающие в органах произвольного движения (костях, мышцах, связках, фасциях, суставах) и обусловливающие так называемое мышечное чувство, то есть степень напряжения отдельных мышц и связок. К интерорецепторам относят чувствительные структуры, заложенные во всех внутренних органах. Они обеспечивают сигнализацию о состоянии и деятельности внутренних органов.

От всех этих органов начинаются афферентные отделы рефлекторных дуг, замыкающихся в спинном или головном мозге.

На основании особенностей развития и строения экстерорецепторы делят на две группы. Первая группа это органы обоняния и зрения. В них воспринимающими раздражение элементами считают первично чувствительные нейросенсорные клетки. В органах же осязания, вкуса и слуха раздражение воспринимают вторично чувствительные сенсорно-эпителиальные клетки, тогда как первично чувствительные клетки находятся в специальных ганглиях и связаны с первичными своими отростками (дендритами). В связи с этим обонятельный и зрительный нервы, отходящие от соответствующих органов чувств, не имеют ганглиев, тогда как в слуховом и вкусовом нервах они есть, а ганглиями органов осязания являются известные уже ганглии спинномозговых нервов и ганглий тройничного нерва.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 3681; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!