КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кутикула 1 страница

|

|

|

|

Антенна, 2 — глаза, 3 — мозг, 4 — брюшной нервный ствол, 5 — кишка, 6 — матка, 7 — яичник, 8 — задняя кишка, 9— анус, 10, 11 — яйцевод, его средняя часть, содержащая зародышей, служит маткой (6), 12 — слизистая железа, 13 — слюнная железа, 14 — проток слизистой железы, 15 — пищевод, 16 — глотка, 17 — околоротовой сосочек

имеются многочисленные тонкие комиссуры. На заднем конце тела, над задней кишкой, стволы соединяются. Итак, брюшная нервная система представляет род очень просто устроенной нервной лестницы. На всем протяжении нервных стволов от них направляются многочисленные нервы к ножкам и к стенкам тела.

|

Органы чувств. Кроме глаз и антенн имеются многочисленные кожные осязательные сосочки. Глаза лежат непосредственно над мозгом; они одиночные, построены по типу глазного пузырька и похожи на глаза полихет.

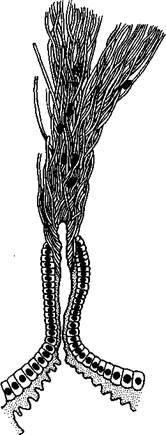

Органы дыхания представлены просто устроенными трахеями (рис. 421). На поверхности тела рассеяны многочисленные мелкие дыхальца, или стигмы. Каждое ведет в пучок длинных неветвящихся хитиновых трахейных трубочек, слепо замкнутых на концах. По ним воздух свободно проникает в глубь тела, кислород воздуха диффундирует в миксоцель, окисляя гемолим-. фу, заполняющую полость тела. Простое строение трахей привело к гипотезе о происхождении их от сильно развившихся, изменивших свою функцию кожных желез.

Кровеносная система. Сердце первично-трахейных длинное, трубчатое, тянется над кишкой от первого до предпоследнего туловищного сегмента (рис. 422, 423). Оно снабжено парными метамерными остиями и лежит, как и у Arthropoda, в перикардиальяом синусе, отделенном от остальной полости тела тонкой диафрагмой. Периферические сосуды отсутствуют.

| Рис. 421. Разрез через стигму и пучок трахей Peripatopsis capensis (из Ланга) |

Выделительная система представлена метамерно расположенными парными сег-ментарными органами, наружные отверстия которых лежат у основания конечностей. Каждый орган состоит из узкого выводного канала, переходящего потом в расширение или мочевой пузырь. Обе эти части лежат в основании конечности. От мочевого пузыря внутрь отходит извитой канал, имеющий на

внутреннем конце широкую воронку. Воронка выделительного канала открывается в небольшой целомический мешочек — остаток целомиче-ских мешков зародыша. Часть петлеобразного канала покрыта мерцательным эпителием. Общее расположение, отношение к целому (рис.423), гистологическое строение (мерцательный эпителий) и развитие (происходят из мезодермы) позволяют установить тесную связь этих органов с целомодуктами кольчецов. Интересно, что, судя по эмбриологическим данным, «слюнные» железы первичнотрахейных также представляют пару видоизмененных целомодуктов.

Половая система. Protracheata раздельнополы, причем самцы нередко значительно мельче самок. Половые железы парны, протоки же обнаруживают слияние в одном или даже двух участках на всем протяже-.нии. Пара семенников ведет в два семяпровода, образующих в начальной

части вздутия — семенные пузырьки. Затем семяпроводы сливаются в непарный семяизвергательный проток, открывающийся наружу между последней парой ног, т. е. на предпоследнем членике тела. У самки (см. рис. 420) имеются два яичника, от которых отходят яйцеводы, расширяющиеся в трубчатые матки. Последние сливаются1 в непарное

|

| 11 |

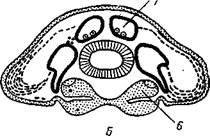

Рис. 422. Поперечный разрез через туловище Peripatoides по-vae-zealandiae (из Аверинцева):

/ — кутикула, 2 — кольцевая мускулатура. 3 — косая мускулатура, 4 и

13 — продольная мускулатура, 5 — слюнная железа, 6 — поперечная

мышца, 7 — деломодукт. * — нервный ствол, 9 — мускулатура ножки,

10 — коготки, 11 — лапка, 12 — средняя кишка. 14 — выделительное от

верстие, 15— проток слизистой железы, 16 — диафрагма, отделяющая

околосердечный участок полости тела, 17 — сердце. 18— средний отдел

полости тела (миксоцеля), 19 — боковой отдел полости тела (миксо-

• целя)

влагалище, открывающееся наружу между основаниями предпоследней пары ножек. В том сегменте, где лежит половое отверстие, отсутствуют выделительные органы. Это обстоятельство и история развития половых протоков показывают, что последние представляют пару видоизмененных целомодуктов.

Развитие. Оплодотворение внутреннее; сперматозоиды в половом протоке самца склеиваются в сперматофоры, которые или прикрепляются самцом к поверхности тела самки, или откладываются на почву. В первом случае из сперматофоров спермин проникают через трещины кожи в полость тела самки и оплодотворяют яйца, находящиеся еще в яичниках. Во втором случае самка подбирает сперматофоры с почвы краями своего полового отверстия. Почти все первичнотрахейные, кроме одного вида, живородящи.

У некоторых родов зародыши, развивающиеся в матках, срастаются в определенном участке тела со стенкой матки, развивается нечто вроде детского места, или плаценты, млекопитающих. Через плаценту и совершается питание зародыша за счет материнского организма. Развитие прямое.

Экология и распространение. Первичнотрахейные встречаются главным образом в подстилке влажных тропических лесов, под упавшими стволами деревьев, камнями. Географическое распространение их очень своеобразно, близкородственные формы обитают на разных конгинен-

|

|

| 4 А |

тах. Первичнотрахейные известны из Центральной и Южной Америки, Центральной и Южной Африки, Индии, Малайского архипелага, Новой Гвинеи, Новой Зеландии и Австралии. Наиболее характерные представители: Peripatus в Америке, к этому роду относится P. torquatus — самый крупный вид, достигающий в длину 15 см, Peripatopsis— в Южной Африке, Peripatoi-des — в Южной Австралии.

Филогения. Ряд признаков первичнотрахейных указывает на их родство с аннелидами, в частности с кл. Polychaeta. Таковы: гомономность сегментации туловища, строение конечностей, близких к параподиям, развитие целомодуктов почти во всех сегментах, наличие кож-но-мускульного мешка и гладкая мускулатура и, наконец, «пузыревидные» глаза. Вместе с тем Первичнотрахейные обнаруживают много особенностей организации, общих с членистоногими: миксоцель, превращение конечностей в ротовые органы, сердце с остиями, трахеи, общее строение мозга и характер движения: первич-нотрахейные ползают, перебирая ногами, а не посредством перистальтики кожно-мускуль-ного мешка.

Некоторые черты строения, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону, указывают на очень большую примитивность первичнотрахейных. Такова брюшная часть нервной системы. С другой стороны, в строении их половой системы и в эмбриональном развитии имеются явные признаки вторичной специализации.

Общие с членистоногими черты строения недостаточны для включения онихофор в состав типа Arthropoda. У первичнотрахейных нет столь характерного для последних

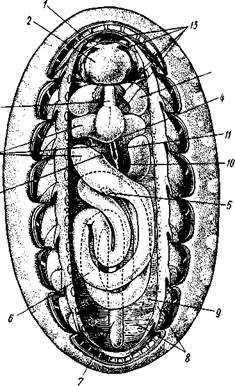

Рис. 423. Развитие целома у Peripatus. А — поперечный разрез зародыша; цело-мические мешки подразделены на 3 отдела: спинной, брюшной и боковой; 6 и В — то же, превращение спинных отделов в половые железы и образование целомодуктов за счет брюшного и отчасти бокового отделов. Стенка значительной части боковых отделов разрушается, и на их месте образуется смешанная полость тела (миксоцель) (из Давыдова):

/— спинной отдел целома, 2 — боковой, 3 — брюшной, 4 — брюшной орган, 5 — кишка, 6 — нервный ствол, 7 — половая железа, 8 — сердце, 9 — концевой пузырек целомодукта

прочного наружного скелета, хотя их тонкая кутикула и содержит хитин.

В состав головы у них входит всего три сегмента, а у членистоногих не менее четырех (с. 291). Конечности онихофор несравнимы с ногами членистоногих.

Анализ всех признаков типа Onychophora показывает, что их предками были многощетинковые кольчецы и их эволюция отчасти проходила параллельно эволюционному развитию членистоногих. В настоящее время известны ископаемые формы из кембрийских отложений, напоминающие современных онихофор, но обитавшие в море.

ТИП МОЛЛЮСКИ (MOLLUSCA)

Моллюски, или мягкотелые, образуют ясно ограниченный тип животных, ведущий начало от кольчатых червей. К моллюскам относятся главным образом водные, реже наземные животные, характеризующиеся следующими признаками.

1. Моллюски — билатерально-симметричные животные, однако у части моллюсков вследствие своеобразного смещения органов тело становится асимметричным.

2. Тело моллюсков несегментированное, лишь у ряда низших представителей обнаруживаются некоторые признаки метамерии.

3. Моллюски — вторичнополостные животные с неметамерным остаточным целомом, представленным у большинства форм околосердечной сумкой (перикардием) и полостью гонад. Все промежутки между органами заполнены соединительной тканью.

4. Тело моллюсков, как правило, состоит из трех отделов — головы, туловища и ноги. Очень часто туловище разрастается на спинную сторону в виде внутренностного мешка. Нога — мускулистый непарный вырост брюшной стенки тела, служит для движения.

5. Основание туловища окружено большой кожной складкой — мантией. Между мантией и телом находится мантийная полость, в которой лежат жабры, некоторые органы чувств и открываются отверстия задней кишки, почек и полового аппарата. Все эти образования вместе с почками и сердцем (расположенными в близком соседстве с мантийной полостью) называются мантийным комплексом органов.

6. На спинной стороне тела, как правило, имеется выделяемая мантией защитная раковина, чаще цельная, реже двустворчатая, или состоящая из нескольких пластинок.

7. Для большинства моллюсков характерно присутствие в глотке особого аппарата для размельчения пищи — терки (радулы).

8. Кровеносная система характеризуется наличием сердца, состоящего из желудочка и предсердий; она не замкнута, т. е. часть своего пути кровь проходит по системе не оформленных в сосуды лакун и синусов. Органы дыхания обычно представлены первичными жабрами — ктени-диями. Последние, однако, у ряда форм исчезают или замещаются органами дыхания иного происхождения (с. 459).

Для выделения служат почки — видоизмененные целомодукты, сообщающиеся внутренними концами с околосердечной сумкой.

9. Нервная система у примитивных форм состоит из окологлоточного кольца и четырех продольных стволов; у высших форм на стволах в результате концентрации нервных клеток формируется несколько пар ганглиев. Нервная система такого типа называется разбросанно-узловой.

10. Развитие моллюсков очень похоже на таковое многощетинковых червей; у большинства дробление спирального типа, детерминированное. У низших представителей из яйца выходит трохофора, у большинства

остальных — видоизмененная трохофорная личинка — парусник (вели-гер).

Тип Mollusca включает около 130000 видов и подразделяется на два подтипа: боконервные (Amphineura) и раковинные (Conchifera).

ПОДТИП БОКОНЕРВНЫЕ (AMPHINEURA)

Примитивные моллюски с шиповатой кутикулой, часто также с 8 ме-тамерными пластинками раковины на спинной стороне тела. Внутренностный мешок отсутствует. Нервная система с двумя парами продольных стволов, причем боковые (плевро-висцеральные) стволы переходят друг в друга позади анального отверстия. Голова без глаз и щупалец. Стато-цистов нет.

КЛАСС I. ПАНЦИРНЫЕ, ИЛИ ХИТОНЫ (LORICATA, ИЛИ POLYPLACOPHORA)

Объединяет значительное число представителей подтипа Amphineura (1000 видов). Панцирные живут главным образом в полосе прибоя, где медленно ползают по камням или прочно присасываются к ним подошвой ноги, будучи вполне защищены покрывающими их сверху пластинками раковины.

|

Класс Loricata характеризуется следующими особенностями. Внутренностный мешок отсутствует. Раковина, как правило, состоит из8пла-сгинок. Мантия в виде кольцевой складки равномерно окружает тело со всех сторон, прикрывая не только ногу, но и голову. Мантийная полость имеет вид круговой борозды, в которой расположены многочисленные парные ктенидии. Нервная система слагается из окологлоточного церебрального кольца и двух пар продольных нервных стволов. Головные органы чувств отсутствуют. Характерно развитие спинных органов чувств на раковине (эстеты, глаза). Панцирные — раздельнополые животные; в развитии имеется личинка — трохофора.

| Рис. 424. Хитон Tonicclla marmorea со спинной стороны (по Иванову): 1—8 — пластинки раковины, 9 — край ман- |

Строение и физиология. Внешняя морфология. Форма тела большей частью продолговато-овальная, несколько сплющенная в спинно-брюшном направлении (рис. 424). Размеры хитонов варьируют от нескольких миллиметров до 33 см (у толстого мясистого Cryptochiton из дальневосточных морей). Тело состоит из трех характерных для моллюсков отделов: головы, туловища и ноги. Голова слабо обособлена от туловища и лишена органов чувств; она обращена на брюшную стррону тела (рис. 425). Остальную часть брюшной поверхности занимает широкая плоская мускулистая

нога, в результате сокращения мышц которой и происходит медленное ползание моллюска по субстрату. Спинные покровы туловища хитонов образуют по всей периферии мясистую складку, нависающую со всех сторон книзу, а спереди покрывающую также голову и называемую мантийной складкой. Между этой складкой, с одной стороны, и головой и туловищем, с другой — получается промежуток в виде глубокого желобка — мантийная борозда. В полости помещаются органы дыхания и открываются также выводные отверстия пищеварительной, половой и выделительной систем.

Раковина. Спинная сторона тела покрыта раковиной, которая представляет собой продукт выделения наружного эпителия. Восемь пластинок раковины расположены друг за другом в один ряд и подвижно сочленены (см. рис. 424). Они черепицеобразно прикрывают друг друга так, что задний край первой пластинки находит на передний край второй и т. д. Вследствие такого расположения пластинок хитоны могут сворачиваться на брюшную сторону, как мокрицы и трилобиты. Пластинки

покрывают всю спинную

|

7 поверхность, оставляя об

наженной только узкую

краевую зону мантии. Ра

ковина в пределах класса

может подвергаться час

тичной редукции. Именно

пластинки раковины мо

гут уменьшаться в разме

рах (Cryptoplax) или об-

растаются толстым слоем

кожи, так что раковина

становится внутренней

(Cryptochyton).

| W // |

| Рис. 425. Хитон Tonicella marmorea, вскрытый с брюшной стороны. Большая часть органов удалена (по Иванову): / — рот. 2 — голова, 3— перерезанные кровеносные синусы (оформленные лакуны). 4 — нога. 5, 8 — ножные мышцы, 6 — правая почка, 7 — левая почка, 9 — проток почки, 10 — отверстие почки в перикардий, // — анальное отверстие, 12 — oi-фрадий, 13 — край мантии, 14 — кишка, /5 — жабры, 16 — желудочек сердца, по бокам от него два предсердия, Г/— наружное почечное отверстие. 18— наружное половое отверстие, 19 — перикардий, 20 — мантия, 21 — мышцы, связанные с раковиной, 22 — аорта |

Каждая раковинная пластинка состоит из нескольких слоев, отличающихся по составу. В наружном слое преобладает органическое рогоподобное вещество, в самом внутреннем •.— известь. Строение раковины может упрощаться за счет выпадения поверхностных слоев, что особенно часто наблюдается у видов, обладающих внутренней раковиной. В эпителии краевой зоны спины развиваются многочисленные известковые чешуйки и иглы. Каждая игла формируется одной клеткой эпителия. Снаружи эпителий одет эластичной кутикулой.

Строение раковины наложило отпечаток на

особенности строения мускулатуры Loricata. Группы мышечных пучков, прикрепляющиеся к раковинным пластинкам, следуют упорядочение одна за другой, чем напоминают метамерное расположение органов у членистых животных (в первую очередь, кольчатых червей).

|

| 12 |

Пищеварительная система (рис. 426). Рот лежит на нижней стороне головы и ведет сначала в ротовую полость, затем в мускулистое расширение передней кишки — глотку. Со дна глотки в нее вдается продольный мускулистый валик — язык. Поверхность языка одета довольно толстой роговой кутикулой, на которой сидят в несколько поперечных и продольных рядов роговые зубцы. Это перетирающий пищу аппарат — терка, или радула. Передний конец языка свободно торчит в полость глотки, тогда как задний погружен в глубину узкого и длинного кармашка, образованного выпячиванием глоточной полости. Роговая пластинка, покрывающая язык, доходит до самого конца этого влагалища радулы. Передний край радулы от употребления постепенно стирается, но на дне влагалища имеется несколько рядов эпителиальных клеток (одонтобластов), выделяющих новые роговые зубчики. Они выдвигаются постепенно из влагалища на поверхность языка и заменяют стершиеся части радулы. Со спинной стороны в глотку открывается пара небольших слюнных желез, а несколько далее, на месте перехода глотки в пищевод, пара особых сахарных желез, секрет которых способствует превращению крахмала в сахар.

За глоткой следует более узкий пищевод, переходящий в эн-тодермальную среднюю кишку. Начальный отдел последней образует мешковидное расшире- 4- ние — желудок. В него открываются протоки большой двухло-

правая лопасть 5"

пастнои печени,

которой меньше левой и лежит несколько впереди нее. Остальная часть средней кишки, или тонкая кишка, отличается большой длиной (в несколько раз длиннее тела); она образует многочисленные изгибы, затем направляется назад и открывается при помощи короткой задней кишки на заднем конце туловища в мантийную полость. Пищей панцирным служат преимущественно водоросли, которых они соскребают при помощи радулы с камней и скал.

| Рис. 426. Хитон Tonicella marmorea, вскрытый со спинной стороны; аорта, сердце, половая система, лопасти печени удалены (по Иванову): / — слюнная железа, 2 —глотка, 3 — пищевод, 4 — желудок, 5 — отверстия печени в желудок, 6 — кишка, 7 — задняя кишка, 8 — ножные мышцы, 9 — выросты почки, 10 — внутренностная артерия, // — радула, 12 — сахарная железа, 13 — мышцы глотки |

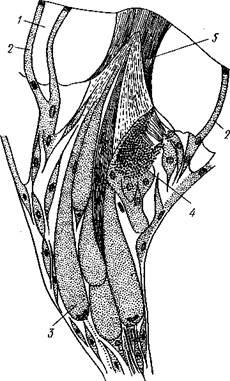

Нервная система (рис. 427) носит примитивный характер. Она состоит из окологлоточного нервного кольца, верхняя половина которого соответствует парным мозговым, или церебральным, узлам других моллюсков, и

| I |

из двух педальных и двух плевровисцеральных нервных стволов. Педальные стволы расположены ниже и кнутри от плевровисцеральных; они проходят внутри ноги и связаны между собой многочисленными, расположенными без особого порядка поперечными перемычками. Плевровисцеральные стволы проходят под мантийным желобком и сзади, над порошицей, переходят один в другой. Кроме того, плевро-висцеральный ствол каждой стороны соединяется с педальным той же стороны множеством поперечных перемычек. В общем, нервная система получает вид как бы двойной веревочной лестницы, несколько напоминая таковую некоторых Polychaeta. Окологлоточное кольцо снабжает нервами голову, педальные стволы — ногу, а Плевровисцеральные — все остальное тело.

Органы чувств развиты слабо. В мантийной полости с каждой стороны залегает валик чувствительного эпителия, проходящий у основания жабр. Эти валики считаются органами химического чувства. Настоящие органы химического чувства,— осфрадии, свойственные моллюскам других групп, у хитонов чаще всего рудиментарны. Они представляют группы высоких пигментированных клеток, расположенных у основания самой крупной пары жабр (см. ниже).

|

Очень распространены у Loricata мелкие органы чувств на спинной стороне тела, или эстеты. Это эпителиальные сосочки, входящие от кожного эпителия спинной стороны в наружный слой раковинных пластинок; они содержат группу продолговатых чувствительных клеток, над которой поверхностная

Рис. 427. Нервная система хитона Acanthochiton disorepans

(по Пельзнеру): / — церебральная нервная дуга, 2 — плевровисцеральный ствол, 3— педальный ствол, 4 — подглоточная дуга

Рис. 428. Разрез через спинной орган чувств хитона Callochiton (из Гаймен):

1 — наружный слой раковины, 2 — мик-

рэстеты, 3 — железистые клетки, 4 —

глазок, 5 — мегалэстет

пленка органического слоя раковины образует утолщение в виде рогового колпачка. Внутренние концы чувствительных клеток эстета продолжаются в нервные волокна, которые вступают в связь с плевровисцеральными стволами. По размерам различают крупные, состоящие из нескольких, а иногда даже из многих клеток мегал-эстеты, и мелкие, содержащие одну чувствительную клетку, микрэстеты. Эстеты рассеяны в большом числе на спине животного, образуя иногда более или менее правильные ряды; это органы осязания. У некоторых Loricata часть эстетов модифицируется в своеобразно устроенные глазки (рис. 428).

Настоящие глаза, органы равновесия — статоцисты и головные щупальца— у панцирных моллюсков отсутствуют.

Органы дыхания. Панцирные моллюски обладают жабрами. Число их в отличие от большинства моллюсков колеблется от 4 до 80 пар. Жабры располагаются в один ряд на каждой стороне тела в мантийной борозде (см. рис. 425), причем одна пара, лежащая позади почечных отверстий, больше других. Каждая жабра имеет вид ланцетовидной пластинки с широким основанием; на обеих плоских сторонах пластинки перпендикулярно к ней отходит по ряду лепестков, прилегающих друг к другу, как страницы книги. Таким образом, жабра имеет двоякоперистое строение. Вся поверхность ее одета мерцательным эпителием. Вдоль узкой стороны жаберной пластинки, обращенной к ноге, от основания к свободному концу жабры проходит приносящий жаберный сосуд с венозной кровью, а вдоль стороны, обращенной к мантии, от конца жабры к ее основанию идет выносящий сосуд с окисленной кровью. Веточки обоих сосудов продолжаются в жаберные лепестки. Благодаря работе ресничек эпителия вокруг жабры циркулирует вода, что способствует газообмену между кровью жаберных сосудов и внешней средой.

Кровеносная система состоит из сердца и кровеносных сосудов. Сердце лежит над кишечником в задней части тела и образовано срединным желудочком и двумя боковыми предсердиями (см. рис. 425). Кровь поступает из предсердий в желудочек через одну-две пары атрио-вентри-кулярных отверстий с клапанами, которые мешают крови возвращаться в предсердия при сокращениях желудочка. Оба предсердия сообщаются друг с другом позади желудочка. Желудочек сзади замкнут слепо, а на переднем конце продолжается в главный сосуд тела — аорту. Аорта направляется вперед, посылая от себя побочные артерии к половой железе. Из артерий кровь, постепенно отдавая кислород тканям, поступает в систему лакун, т. е. в неправильные промежутки между тканями и органами. Из лакун кровь, лишившись кислорода, собирается в два приносящих жаберных сосуда, располагающихся по бокам тела под плевровисцеральными стволами. От них ответвляются более тонкие сосуды, которые в жабрах распадаются на капилляры, где кровь окисляется и затем из каждой жабры по выносящему жаберному сосуду попадает в 2 более мощные жаберные вены. Последние идут параллельно приносящим сосудам, но только над плевровисцеральными стволами; обе жаберные вены открываются в предсердия.

Сердце окружено особым участком вторичной полости тела — околосердечной сумкой, или перикардием. Итак, кровеносная система панцирных незамкнута, но строение сердца более сложное, чем у членистоногих.

Органы выделения. Кровь освобождается от накапливающихся в ней азотистых продуктов обмена веществ, отдавая их выделительным органам— почкам. С обеих сторон кишечника залегает по V-образно изогнутому каналу, их вершины обращены вперед (рис. 429). Внутренняя,

|

обращенная к срединной линии ветвь этого канала, сообщается при помощи мерцательной воронки с перикардием, наружная открывается выделительной порой сбоку от порошицы в мантийный желобок, т. е. наружу. На всем протяжении канала от него отходят тонкие ветвящиеся слепые выпячивания. По мезодермальному происхождению и присутствию на внутреннем конце канала мерцательной воронки, открывающейся в целом (перикардий),. выделительные органы моллюсков соответствуют целомодук-там (половым воронкам) высших червей.

Половая система. Панцир-

|

| 12 Л |

1 2 3

Рис. 429. Схема выделительной и половой системы Loricata (по

Геллеру):

1 — рот, 2 — перикардий, 3—почки, 4 — внутренние отверстия почек в перикардий, 5 — наружные отверстия почек, 6 — половая железа, 7 — половые отверстия, 8 — жабры

Рис. 430. Схема поперечного разреза хитона (из Лемке и Вингстранда):

/ — яичник, 2 — аорта, 3 — продольные мышцы, 4 — раковина, 5 — эстеты, 6 — почки, 7 — плевровисцеральный ствол, * — кутикулярные шипы мантии, 9 — жабра, 10 — педальный ствол, 11 — кровеносные лакуны, 12 — кишка, \3 — приносящий жаберный сосуд, 14 — выносящий жаберный сосуд

Рис. 431. Личинка хитона Ischnochiton magdaten-

sis и ее метаморфоз (по Хитсу). А — трохофора в

начале метаморфоза; Б — несколько более поздняя

стадия:

1 — ирототрох, 2 — зачаток ноги, 3 — закладка пластинок раковины

ные раздельнополы, причем их половые железы в большинстве случаев сливаются в непарный семенник или яичник, лежащий над кишечником (рис. 430). Гонада не имеет сообщения с перикардием, но снабжена двумя специальными половыми протоками, открывающимися в мантийный желобок (см. рис. 429). Органов совокупления нет, половые продукты выводятся прямо в воду.

Развитие. Из яйца хитонов развивается личин-

ка, снабженная предротовым венчиком ресничек, теменной пластинкой с султаном длинных ресничек и очень похожая на трохофору кольчецов. Затем она приобретает некоторые признаки, характерные для панцирных моллюсков: на спинной стороне закладываются особые ямки, в которых формируются раковинные пластинки; на брюшной стороне появляется зачаток ноги в виде выступа, покрытого ресничками, и зачатки двух пар небольших глазков (рис. 431). Личинка сначала ведет плавающий образ жизни, потом, по мере дальнейшего развития органов, свойственных взрослым хитонам, личиночные признаки — теменной султан, венчик ресниц, глаза — исчезают, и молодое животное опускается на дно.

КЛАСС II. БОРОЗДЧАТОБРЮХИЕ, ИЛИ БЕСПАНЦИРНЫЕ (SOLENOGASTRES, ИЛИ APLACOPHORA)

Класс объединяет Amphineura, лишенных раковины и ноги. Червеобразное тело покрыто кутикулой, несущей многочисленные известковые шипы. Мантийная полость находится на заднем конце тела.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 770; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!