КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные особенности внешнего строения представителей

|

|

|

|

основных групп Crustacea..................................................................... 188

Класс Branchiopoda — жаброногие раки.............................................. 188

Отряд ЛлоуГгаса — жаброноги............................................................. 188

Пресноводные жаброноги............................................................... 188

Artemia salina — артемия......................................................................... 190

Отряд Phyllopoda(=Notostraca)—nwcTOHome раки................................... 191

Щитни........................................................................................................ 191

Класс Maxillopoda.................................................................................. 193

Подкласс Ostracoda — ракушковые раки.............................................. 193

Пресноводные остракоды.................................................................... 194

Подкласс вгалсяшга —карпоеды.................................................. 195

Argulusfoliaceus— обыкновенный карпоед (карповая вошь)... 196

Подкласс Cinipedia—усоногив раки............................................. 197

Balanusspp.— морские желуди...................................................... 198

Класс Malacostraca — высшие раки...................................................... 199

Отряд Isopoda — равноногие.................................................................. 199

Saduria (=Mesidotea) entomon — морской таракан................................ 200

Отряд Л/иря/>оаа—разноногие раки, или бокоплавы........... 201

Gammarusspp. — бокоплавы-гаммарусы...................................... ... 202

Отряд Decapoda — десятиногие раки..................................................... 203

Palaemonspp.— травяные креветки.............................................. 204

Раковинообитающие раки-отшельники...................................... 205

Carcinusterraneus— травяной краб............................................... 205

Подтип Antennata...................................................................................... 206

Надкласс Myriapoda — многоножки........................................................... 206

Класс СМорооа—губоногие.......................................................... 207

Lithobiusforfwatus— обыкновенная костянка.................................. 207

Класс Diplopoda — двупарноногие................ '....................................... 210

Julidae— настоящие кивсяки............................................................... 211

Надкласс Яехаро^а — шестиногие............................................................. 213

Класс Insecta — насекомые..................................................................... 213

Расчленение тела майского хруща (Melolontha sp.)................................ 214

Особенности строения антенн....................................................... 219

Основные типы грудных конечностей насекомых................................. 221

Основные типы крыльев насекомых, жилкование крыла....... 224

Основные функционально-морфологические типы

ротовых аппаратов насекомых...................................................... 227

Подтип Chelicerata — хелицеровые... '.................................................. 237

Класс Arachnida — паукообразные........................................................ 237

Подкласс Scorpiones— скорпионы..................................................... 238

Buthuseupeus— пестрый скорпион..................................................... 239

Подкласс Solpugida (=Solifugae) — сольпуги.............................................. 242

Galeodesaraneoides— обыкновенная фаланга....................................... 242

Подкласс Pseudoscorpiones — ложноскорпионы................................... 245

Chelifer cancroides — книжный,

или обыкновенный ложноскорпион............................................. 245

Подкласс Aranei— пауки................................................................. 246

Araneus diadematus — паук-крестовик..................................................... 247

Подкласс Acari— клещи......................................................................... 250

Отряд Лсд/т/Ь/тае^—акариформные клещи.......................................... 250

Подотряд Sarcoptiformes — саркотгтформньк клещи........................... 251

Tyroglyphusfarinae — обыкновенный мучной клещ............................... 251

Подотряд Гло/пШ{/Ь/7йе5 —тромбидиформныеклещи....... 253

Tetranychidae— паутинные клещи................................................ 253

Отряд AzrastfV/o/rnes—паразитоформные клещи.................................. 257

Ixodes ricinus —собачий клещ........................................................................ 257

Тип Echinodermata — иглокожие....................................................................... 262

Класс Asteroidea — морские звезды............................................. 262

Класс Echinoidea — морские ежи........................................................... 269

|

От авторов

Данный практикум по зоологии беспозвоночных предназначен для студентов биологических факультетов университетов. Его создание продиктовано рядом обстоятельств: прежде всего отсутствием, нехваткой или физическим износом ранее изданных пособий. Так, классические лабораторные практикумы Е.Н. Павловского и СВ. Аверинцева изданы соответственно в 1938 и в 1947 годах и уже давно стали библиографической редкостью. Малый практикум по зоологии беспозвоночных А.А. Зеликмана, второе издание которого вышло в свет в 1969 году, в настоящее время в большинстве вузов имеется в ограниченном количестве. Практикум по зоологии беспозвоночных, подготовленный Е.Н. Фроловой с соавторами (1985) для студентов педагогических институтов, рассчитан на меньший объем курса, в нем недостаточно полно изложены некоторые темы, рассмотрение которых представляется важным или обязательным при подготовке биологов с базовым университетским образованием. Кроме того, накопленный за последнее время объем зоологических представлений по организации и систематике беспозвоночных животных требует внесения в учебные пособия определенных изменений и дополнений.

На кафедре зоологии Белорусского государственного университета накоплен большой опыт по организации и проведению практикума по зоологии беспозвоночных. Основы его разработаны при непосредственном участии профессора Г. Г. Винберга еще в 1950-е годы и традиционно сохранялись и развивались его учениками. Наличие многолетнего опыта позволило нам взяться за столь ответственный проект, как написание нового лабораторного практикума по зоологии беспозвоночных для биологических факультетов университетов по специальности Н.04.01.00 — биология и Н.06.01.00 — экология. Объем данного практикума рассчитан в соответствии с учебным планом на 74-78 часов.

В пособии с учетом современного состояния материального оснащения университетских кафедр сокращен объем работ с малодоступным или дорогостоящим материалом. Вместо этих тем предлагаются альтернативные темы и объекты для изучения. По каждой группе модельных объектов даны рекомендации, позволяющие обеспечить занятия необходимым зоологическим материалом. В случаях, когда объем приводимого в пособии материала представляется чрезмерным, выделение сведений, обязательных для усвоения студентами, может быть скорректировано преподавателями.

В настоящем практикуме отсутствует изложение материала занятий, предусматривающих знакомство с таксономическим и эколого-морфологическим разнообразием некоторых групп животных (коралловые полипы, моллюски и др.). Такие занятия лучше всего вести на базе зоологического музея (если таковой имеется) или на основе зоологического коллекционного материала, которым располагает кафедра.

От авторов

В предлагаемом учебном пособии раздел по микроскопической технике и темы от простейших до червей всех групп включительно написаны доцентом Е.С. Шалапенок, темы по моллюскам, членистоногим и иглокожим — доцентом СВ. Бугой.

В лабораторном практикуме использована современная классификация беспозвоночных животных в соответствии со 2-м, переработанным изданием «Жизни животных» под редакцией члена-корреспондента АН СССР Ю.И. Полянского (т. 1,1987 г.), кандидата биологических наук Р.К. Пастернак (т. И, 1988 г.) и академика АН СССР М.С. Гилярова (т. III, 1984 г.)

Учтены новые представления о системе по S. Westheide, R. Rieger.

Specielle Zoologie. l.Teil.

Gustav Fischer Verlag.

Stuttgart, Jena, New Jork. 1996.

Авторы весьма признательны Т. Л. Черкас за техническую помощь при подготовке рукописи и выражают благодарность коллегам за поддержку.

Технические средства изучения микроскопических объектов

Для изучения животных могут быть использованы различные методы. Наибольшую информацию о внешнем строении и функционировании организмов мы получаем, изучая животное in vivo в обстановке естественной или максимально к ней приближенной. Это легко удается осуществить во время летней учебной практики, но не всегда возможно в течение года в учебной лаборатории. Кроме того, если достаточно легко обеспечить изучение на лабораторном практикуме небольших водных беспозвоночных, то наземные виды могут быть исследованы лишь после их фиксации. Многие беспозвоночные животные, прежде всего простейшие, так малы, что изучение их возможно только с помощью специальной микроскопической техники. С ее помощью также удается ознакомиться с деталями строения тканей и органов макрообъектов на препаратах срезов соответствующих структур.

Устройство оптических приборов и основные правила работы с ними должны быть хорошо усвоены каждым студентом.

Микроскопическая техника

Любой оптический прибор, позволяющий получить увеличенное изображение объекта, включает систему линз и устройства, облегчающие пользование ими.

Самым простым оптическим прибором является ручная лупа (рис. 1). Основная ее часть — двояковыпуклая линза, вставленная в оправу с ручкой. Увеличение, которое дает ручная лупа, обычно обозначено на ручке соответствующими символами 2х, 5х, 10х.

Микроскоп

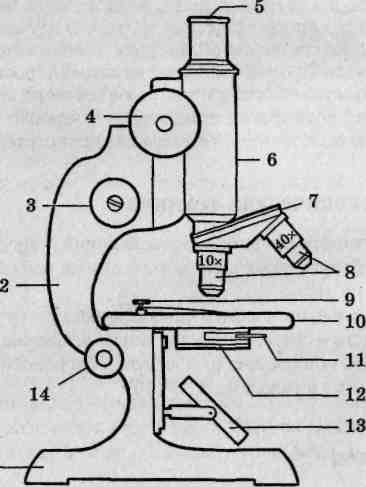

В составе микроскопа можно выделить три основных блока: механический, осветительный и оптический (рис. 2).

Механический блок состоит из подковообразного или прямоугольного основания (или ножки), колонки, рукоятки, предметного столика и тубуса.

14 Технические средства изучения микроскопических объектов

Микроскоп

Рис. 1. Ручнаялупа: 7—двояковыпуклая линза; 2— оправа; 3— ручка

Рис. 2. Схема устройства микроскопа: / — основание; 2 — колонка; 3 — микровинт; 4 — макровинт; 5— окуляр; 6 — тубус; 7— револьвер; 8— объективы большого и малого увеличения; 9 — зажимы; 10 — предметный столик; 11 — диафрагма; 12 — конденсор Аббе; 13 — зеркало; 14 — винт конденсора

Основание микроскопа придает ему устойчивость. Наколонке закреплены предметный столик, устройства, обеспечивающие регулирование работы оптического и осветительного блоков, и тубус. Рукоятка позволяет удобно переносить микроскоп и перемещать его на рабочем месте.

Предметный столик в микроскопах разных систем либо неподвижно фиксирован на колонке, либо подвижен и положение его может регулироваться с помощью двух крайних винтов на задней стороне столика, обращенной к исследователю. Средний винт закрепляет верхнюю часть предметного столика, в центре которой расположено отверстие, обеспечивающее прохождение потока световых лучей к изучаемому объекту.

На тубусе снизу привинчивается револьвер — подвижная конструкция с ячейками для сменных объективов, сверху — окуляр.

Осветительный блок включает зеркало, расположенное у основания микроскопа, и конденсор.

Зеркало имеет плоскую и вогнутую поверхности и укреплено таким образом, что может вращаться в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Это позволяет ориентировать зеркало на источник света, находящийся в любом месте. Поток световых лучей, отражаясь от зеркала, проходит через отверстие (прорезь) в предметном столике и направляется на объект и в оптическую систему.

Для лучшей освещенности объекта, концентрации лучей, идущих от зеркала, между ним и предметным столиком расположен конденсор Аббе, представляющий собой дополнительную систему линз и снабженный ирисовойдиафрагмойи сменными светофильтра-ми (матовым и синим). Все эти устройства позволяют регулировать освещение поля зрения микроскопа в зависимости от характера изучаемого объекта, его окраски и плотности. Перемещение конденсора вверх и вниз вдоль колонки осуществляется с помощью нижнего (или переднего, расположенного ближе к зеркалу) винта.

Оптический блок состоит из окуляра и объектива, укрепленных на концах тубуса.

Окуляр вставляется в верхнюю часть тубуса. Он представляет собой короткую трубку с вмонтированными в нее линзами. Увеличение окуляра в рабочем учебном микроскопе чаще всего 10- или 15-кратное (10х, 15х).

Объективы закрепляются в гнездах револьвера и легко сменяются при микроскопировании поворотом револьвера. Установка нужного

16 Технические средства изучения микроскопических объектов

Микроскоп

объектива над объектом и фиксация его положения контролируется характерным щелчком. Чаще всего используются два объектива: объектив малого увеличения (8")и объектив большого увеличения (40х). Первый — тонкий, более короткий, второй — массивный. Для получения больших увеличений применяют 90-кратный (90х) объектив.

Кратность увеличения объектов микроскопом при использовании разных объективов и окуляров приведена в табл. 1.

Таблица 1

Объективы

Окуляры

| 7х 10х 15х |

8х 40х 90х (иммерсия)

Фокусировка (наведение на резкость) регулируется двумя винтами, укрепленными на колонке. Изменением расстояние между изучаемым объектом и объективом достигается наилучшая резкость изображения. Для быстрого изменения этого расстояния используется большой винт (макровинт), для более тонкой регулировки — малый, или микровинт. Макровинт обеспечивает движение колонки с тубусом и оптикой вдоль зубчатки (кремальеры). Движением винта от себя (по часовой стрелке) мы опускаем всю систему, движением на себя (против часовой стрелки) поднимаем ее.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 1599; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!