КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Тело насекомых разделено на голову, грудь и брюшко

|

|

|

|

Тело насекомых разделено на голову, грудь и брюшко. На голове находится пара членистых усиков, пара верхних и две пары нижних челюстей. Кроме того, они имеют пару сложных фасеточных глаз, а многие – и простые глазки. Строение ротового аппарата разнообразно и соответствует характеру питания. Исходным считается грызущий ротовой аппарат, от которого в результате пищевой специализации произошли остальные типы: колюще-сосущий (у комаров, клопов, тлей и др.), сосущий (у чешуекрылых), лакающий (у пчел, шмелей), лижущий (у мух). Грызущим ротовым аппаратом обладают, в частности, насекомые отрядов жестко- и прямокрылых, а также многие личинки.

Рис. 27. Расчленённый самец жука-оленя: 1 – нижняя губа с щупиками; 2 – нижние челюсти с щупиками; 3 – жвалы (верхние челюсти); 4 – верхняя губа; 5 – наличник; 6 – усики; 7 – голова; 8 – переднегрудь; 9 – передние ноги; 10 – среднегрудь; 11 – надкрылья; 12 – средние ноги; 13 – заднегрудь; 14 – крылья; 15 – тазики задних ног; 16 – задние ноги; 17 – брюшко.

Грудной отдел состоит из трех сегментов, каждый из которых несет по паре членистых конечностей. На спинной стороне второго и третьего сегментов груди расположены две пары крыльев, представляющих собой выпячивания кожных покровов. У разных отрядов насекомых строение крыльев имеет свои отличительные черты. Так, у жуков передние крылья превращены в жесткие надкрылья. Для полета у них служит задняя пара крыльев, которые в покоящемся состоянии спрятаны под надкрыльями. У насекомых отряда двукрылые (мухи, комары) развита лишь передняя пара, а задняя редуцирована до небольших жужжалец. У группы паразитических насекомых (вшей, блох) крылья утрачены.

Брюшной отдел у разных групп насекомых состоит из неодинакового количества сегментов (большей частью их 9-10) и лишен настоящих конечностей.

Кожные покровы насекомых устроены сходно с таковыми паукообразных. В коже расположены различные красящие вещества, определяющие окраску насекомых. Окраска может быть покровительственной, предупреждающей. Имеющиеся на поверхности хитиновой кутикулы многочисленные волоски выполняют функцию осязания. Покровы обильно снабжены различными железами – восковыми, пахучими, прядильными, ядовитыми и т. д., выделения которых играют важную роль в жизни насекомых.

Поперечно-полосатая мускулатура особого развития достигает в грудном отделе, обеспечивая быстрые движения крыльев (от пяти до тысячи взмахов в секунду) и конечностей.

Как и у других членистоногих, пищеварительная система насекомых состоит из трех отделов. Строение переднего отдела кишечника модифицируется в зависимости от пищевой специализации насекомых. У насекомых, питающихся твердой пищей, имеется мускульный желудок (рис. 28). У питающихся жидкой пищей ротовая полость превращена в систему каналов, а желудок сосательного типа. Слюнные железы могут быть преобразованы в прядильные (гусеницы бабочек) или содержать антикоагулянты крови (у кровососущих форм). В заднем отделе кишечника большинства насекомых расположены специальные железы, предназначенные для всасывания воды из непереваренных остатков пищи.

Кроме мальпигиевых сосудов (от 2 до 200), органом выделения служит и жировое тело, основная функция которого – запасание питательных веществ, необходимых для развития яиц во время зимовки. Конечным продуктом азотистого обмена насекомых является мочевая кислота, выделяемая в форме кристаллов, что связано с необходимостью сохранения воды в их теле.

Дыхание насекомых осуществляется исключительно с помощью сильно разветвленной системы трахей. Отверстия дыхалец расположены на боковых поверхностях груди и брюшка. Дыхальца снабжены специальными клапанами, регулирующими поступление в них воздуха, движение которого происходит при помощи сокращений брюшка. Живущие в воде насекомые – водяные мухи и клопы — вынуждены периодически подниматься на поверхность воды для запасания воздуха.

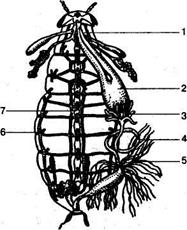

Рис. 28. Схема строения органов таракана: 1 – пищевод; 2 – зоб; 3 – мускулистый желудок; 4 – средняя кишка; 5 – выделительные трубки; 6 – боковые трахеи; 7 – брюшная нервная цепочка.

Кровеносная система насекомых в связи с особенностями строения органов дыхания развита слабо и не имеет принципиальных отличий от таковой других членистоногих (рис. 29). Кровь бесцветная или желтоватая, редко красная, что зависит от растворенного в ней гемоглобина (например, у личинок комара-мотыля).

Нервная система, как и у других членистоногих, построена по типу окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Надглоточный ганглий достигает высокого уровня развития, особенно у общественных насекомых (пчел, муравьев, термитов), преобразуясь в «головной мозг» с тремя отделами: передним, средним и задним. Он иннервирует глаза и усики. Поведение общественных насекомых сложное.

Рис. 29. Кровеносная система насекомого: 1 – аорта; 2 – крыловидные мышцы; 3 – спинной сосуд – «сердце».

Органы чувств насекомых хорошо развиты. Органы зрения взрослой особи представлены фасеточными глазами, к которым иногда добавляются и простые глазки, расположенные на лбу и темени.

Некоторые насекомые обладают цветовым зрением (бабочки, пчелы). Своеобразно устроены органы равновесия и слуха. Насекомые имеют острое обоняние, позволяющее им отыскивать пищу и половых партнеров. Органы осязания располагаются чаще всего на усиках, а органы вкуса – на ротовых конечностях.

Высокоразвитая нервная система и совершенные органы чувств определяют сложное поведение насекомых, особенно общественных. Оно определяется инстинктами, которые представляют собой врожденные комплексы реакций.

Типы развития насекомых. Насекомые раздельнополые, большинство из них с хорошо выраженным половым диморфизмом. Половые железы парные, у самцов нередко имеется совокупительный орган. Яйца богаты желтком и откладываются во внешнюю среду. После выхода из яйца развитие организма насекомого происходит с неполным или полным превращением (метаморфозом).

У насекомых с неполным превращением из яиц вылупляются личинки, похожие по внешнему виду на взрослое насекомое, но отличающееся от него меньшими размерами и недоразвитыми крыльями и половой системой. С каждой линькой они становятся все больше похожими на взрослую форму.

Напротив, у насекомых с полным превращением развитие идет с последовательной сменой форм, совершенно непохожих одна на другую. Из яйца вылупляется червеобразная личинка (у бабочки она называется гусеницей), которая ползает, много ест, несколько раз линяет и с каждой линькой становится крупнее.

Рис. 30. Развитие перелётной саранчи.

В результате последней личиночной линьки образуется куколка, которая не двигается и не питается. Куколки разных отрядов насекомых с полным превращением имеют различное строение, но общим для них является разрушение анатомических структур личинки и использование этого материала для построения органов взрослого насекомого. Регуляция всех стадий метаморфоза происходит при участии специальных гормонов.

У насекомых с полным превращением личинка (гусеница) и взрослая особь различаются не только внешним видом, но и способом и объектами питания. Так, гусеница бабочки капустницы питается листьями, взрослая бабочка сосет цветочный нектар. Кроме того, личинки и взрослые насекомые заселяют разные места обитания. Например, личинка комара живет в пресных водоемах и питается водорослями и простейшими, а взрослый комар (самка) обитает в наземных условиях и сосет кровь человека и других млекопитающих. Благодаря таким различиям в источниках пищи и местах обитания ослабляется внутривидовая конкуренция, что способствует процветанию насекомых.

Рис. 31. Развитие бабочки кольчатого коконопряда: 1 – самец; 2 – самка; 3 – кладка яиц; 4 – гусеница; 5 – куколка.

Рис. 31. Развитие бабочки кольчатого коконопряда: 1 – самец; 2 – самка; 3 – кладка яиц; 4 – гусеница; 5 – куколка.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 1003; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!