КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Влияние искусственной вентиляции лёгких на легочные функции

|

|

|

|

Многими авторами показано, что при ИВЛ усиливается несоответствие между распределением воздуха и кровотока в лёгких [Зильбер А.П., 1986; Дворецкий Д.П., 1994; Peters R.M.,1984]. В результате увеличиваются объем физиологического мертвого пространства и шунтирование крови справа налево, повышается альвеолярно-артериальный градиент по кислороду. Нарушения вентиляционно-перфузионных отношений усиливаются с увеличением скорости газового потока при вдохе (более 0,4 л/с) и частоты дыхания. Монотонный дыхательный объем способствует поступлению воздуха в одни и те же наиболее растяжимые участки лёгких. Возрастает опасность баротравмы альвеол и бронхиол. В менее растяжимых участках отмечается склонность к ателектазирова-нию. В результате нарушения вентиляционно-перфузионных отношений при ИВЛ происходит снижение ФОБ [Николаен-ко Э.М., 1989; Schwinger I. et al., 1989, и др.].

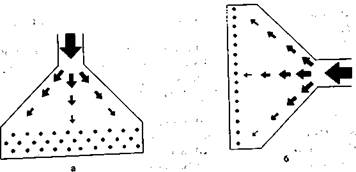

По-видимому, ИВЛ значительно изменяет нормальное движение воздуха в лёгких. Согласно математической модели Шика—Сидоренко (рис. 2.4,а), при спокойном вдохе конвекционное движение воздуха по дыхательным путям замедляется по мере разветвления бронхиального дерева и на уровне кондуктивной зоны прекращается. В бронхиолах и альвеолах перемешивание воздуха осуществляется только за счет диффузии газов — броуновского движения молекул. В связи с большей скоростью газового потока при ИВЛ должны происходить смещение зоны конвекционного движения в сторону альвеол и уменьшение зоны диффузионного газообмена (рис. 2.4,6). Кроме того, при самостоятельном дыхании в большей степени вентилируются периферические участки лёгких, которые прилегают к движущимся диафрагме и грудной стенке. При ИВЛ,

Рис. 2.4. Движение вдыхаемого газа при спонтанном (а) и искусственном (б) дыхании применительно к модели Шика— Сидоренко.

1 ":... ' t, '

наоборот, наибольшая вентиляция происходит в перибронхи-альных и медиастинальных участках, где в первую очередь создается положительное давление во время искусственного

вдоха.

Большинство исследователей считает, что ИВЛ значительно ухудшает механические свойства лёгких: их эластическое и аэродинамическое сопротивление вдоху возрастает. Увеличению последнего способствует турбулентность газового потока при ИВЛ. Что касается снижения растяжимости, то механизм его связывают с нарушением активности сурфактанта и повышением поверхностного натяжения в альвеолах, что вызывается высоким рпик(более 30 см вод.ст.) [Kolobow Т., 1994, и др.]. Другим фактором, который может отрицательно влиять на растяжимость лёгких, является перераздувание отдельных, наиболее эластичных групп альвеол, которые сдавливают соседние, менее эластичные. Кроме того, определенную роль может играть задержка жидкости в интерстициальном пространстве (см.ниже).

При очень длительной, многолетней ИВЛ механические свойства лёгких претерпевают существенные изменения. Л.М.Попова (1983) сообщает, что у трех больных, которым ИВЛ проводили в течение 22, 14 и 7,5 лет, растяжимость в конце этих сроков снизилась до 30, 24 и 25 мл/см вод.ст., а сопротивление дыхательных путей повысилось до 17, 30 и 15 см вод.ст./л х с~1 соответственно.

Все же мы считаем, что влияние ИВЛ на газообмен и механику дыхания зависит прежде всего от исходного состояния лёгких и всего аппарата внешнего дыхания. Если вентиляци-онно-перфузионные отношения в лёгких до начала ИВЛ не были нарушены, то искусственное дыхание может существенно изменить их в отрицательную сторону. Но если ИВЛ начи-

нают при ОДН, при которой обязательно нарушается отношение va/qx, результат скорее всего оказывается обратным. Увеличивая число вентилируемых альвеол, ИВЛ способствует уменьшению шунтирования крови в лёгких, снижая тем самым D(A—а)СО2. В том, что это происходит, сомнений нет, так как часто ИВЛ начинают при D(A—а)СО2 более 450 мм рт.ст. в условиях самостоятельного дыхания 100 % кислородом (FjO2 = 1,0). После начала ИВЛ РаСО2, как правило, повышается, т.е. альвеолярно-артериальный градиент по кислороду значительно снижается. При этом сдвиг вентиляционно-перфузионных отношений в сторону увеличения va происходит не за счет дополнительных энергозатрат больного, наоборот, работа дыхания у него практически сводится к нулю.

То же можно сказать об увеличении отношения vjj/vt-В условиях самостоятельного дыхания вследствие увеличения объема физиологического мертвого пространства снижается эффективность вентиляции лёгких и требует от больного дополнительных затрат энергии на работу дыхания. При ИВЛ эту работу выполняет респиратор. Увеличивая объем принудительного вдоха, можно уменьшить vd/vt. до нормальной величины, т.е. обеспечить необходимый уровень альвеолярной вентиляции.

Более существенное значение, на наш взгляд, имеет нерав-Уномерность вентиляции из-за опасности баротравмы лёгких и ателектазирования их отдельных участков. Этот неблагопри-1тный эффект может быть сведен к минимуму при использова-ши некоторых специальных режимов ИВЛ (см. главу 4).

В последние годы уделяется много внимания влиянию ИВЛ на недыхательные функции лёгких. Хорошо известно, что ИВЛ, особенно при недостаточном кондиционировании вдыхаемого газа и повышенном FjC)2, оказывает неблагоприятное влияние на дренажную функцию трахеобронхиального дерева, резко угнетает деятельность ворсинок реснитчатого эпителия. В связи с выключением нормального кашлевого механизма после интубации трахеи или трахеостомии кашель либо отсутствует, либо становится неэффективным даже при нормальной функции экспираторных мышц и достаточном резервном объеме вдоха. Нарушается местный иммунитет дыхательной системы [Можаев Г.А., Носов В.В., 1985, и др.]. Задержка бронхиального секрета и изменение его реологических свойств вызывают падение коллатеральной вентиляции — закрываются поры Кона. Вследствие снижения оттока лимфы (см. ниже) происходит сужение мелких бронхов и бронхиол. Указанные изменения приводят к нарушению механических свойств лёгких. Обеспечение полноценного дренирования дыхательных путей — одна из первоочередных задач при проведении ИВЛ (см. главу 20).

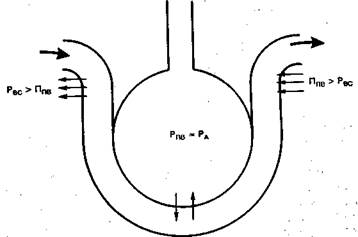

Рис. 2.5. Схема перемещения жидкости внутри лёгкого .дри слрмта^ном

дыхании..., •

Большое значение имеет влияние ИВЛ на распределение воды в лёгких. Напомним некоторые сведения из физиологии. Перемещение воды из внутрисосудистого в интерстициальное пространство и обратно зависит от перепада между гидродинамическим давлением внутри капилляра и гидростатическим вне его, а также от градиента коллоидно-осмотических давлений между плазмой и интерстициальной жидкостью. По закону Стерлинга поток жидкости (Q) выражается следующим уравнением:

Q = Кф х [(Рве - Рпв) - б х (Пвс - Ппв)],

где Кф — коэффициент фильтрации; б — коэффициент отражения для белков; Рве — внутрисосудистое гидростатическое давление (8—10 мм рт.ст.); Рпв — периваскулярное гидростатическое давление (1,5—17 см вод.ст.); Пвс — коллоидно-осмотическое давление плазмы (внутрисосудистое, 25—30 мм рт.ст.); Ппв — коллоидно-осмотическое давление интерстициальной жидкости (периваскулярное) [Meyer В. et al., 1968; GuytonA., 1971].

В лёгких Рпв соответствует альвеолярному давлению (Рд) и, так же как Рве, меняется в течение дыхательного цикла.

В артериальной части капилляра, где гидростатическое давление преобладает над периваскулярным гидростатическим и коллоидно-осмотическим, жидкость фильтруется в ин-терстиций (рис. 2.5). В венозной части, где периваскулярное коллоидно-осмотическое давление выше гидростатического,

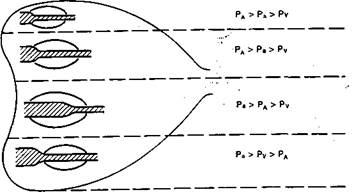

Рис. 2.6. Отношения между вентиляцией и перфузией в различных зонах лёгкого при спонтанном дыхании.

происходит резорбция жидкости. Та часть жидкости, которая не подверглась резорбции, удаляется с лимфой.

Однако взаимоотношения между ра, давлением в артериальном (Ра) и венозном (Pv) участках капилляра зависят от положения различных участков лёгкого по отношению к сердцу. Согласно Д.Вест (1988) и G.Y.Gibson (1984), при вертикальном положении тела в лёгких можно различать четыре зоны, определяемые гравитационным фактором (рис. 2.6). В верхней зоне (верхушки лёгких) среднее альвеолярное давление во время дыхательного цикла преобладает над артериальным, которое в свою очередь выше венозного:

РА > Ра > Pv.

Здесь в норме легочный кровоток осуществляется только во время вдоха, когда Рд становится ниже атмосферного давления.

В средней зоне артериальное давление становится выше среднего альвеолярного, но последнее преобладает над венозным или равно ему:

Ра > РА > Pv.

Здесь легочный кровоток осуществляется не за счет разницы Ра—Pv, а благодаря градиенту Ра—Рд.

Рис. 2.7. Отношения между вентиляцией и перфузией в различных зонах лёгкого при ИВЛ.

В третьей зоне ереднее альвеолярное давление в течение дыхательного цик^а.иЯже артериального и венозного:

Ра > Pv > ра-

Именно здесь легочное кровообращение наиболее интенсивное.

Наконец, в четвертой зоне (базальные отделы лёгких) суще-

йтвуют те же отношения: т '• айе^Мёе/л

Pa>Pv>PA, ••ч^Ш«

л •••••Wtl".'•*•'"

но перфузия снова снижается из-за местного увеличения ин-терстициального давления на прекапиллярные сосуды.

Следовательно, в нижних зонах лёгких Рве всегда выше Рпв (поскольку Рпв = ра) и фильтрация жидкости происходит наиболее интенсивно. Нижние отделы лёгких, составляющие всего 25—30 % их общей массы, продуцируют около 50 % лимфы, оттекающей по правому лимфатическому протоку [Dembling R.N., 1975].

ИВЛ, существенно изменяя регионарные взаимоотношения между альвеолярным, артериальным и венозным давлением (рис. 2.7), в значительной степени нарушает процесс обмена воды в лёгких. А.В.Бобриков и соавт. (1981) показали в эксперименте, что постоянное повышение внутрилегочного давления уже через 3 ч вызывает накопление жидкости в лёгких. При ИВЛ лимфоток из лёгких снижается [Schad H. et al., 1978, и др.]. Повышенное внутригрудное давление сдавливает правый лимфатический проток, затрудняя отток лимфы из лёгких. Кроме того, при высоком альвеолярном давлении во время принудительного вдоха может наступить сдавление легочных капилляров. Это значительно усиливает процесс фильт-

рации воды из артериальной части капилляра в интерстиций, особенно из экстраальвеолярных сосудов, где давление выше, чем в легочных капиллярах. Указанные процессы могут привести к образованию периваскулярных скоплений жидкости в виде муфт, окружающих капилляры. Задержка воды в лёгких особенно выражена при увеличении РдСС^. Гипокапния несколько уменьшает опасность развития интерстициального отека [Schad H. et al., 1978, и др.].

Все изложенное относится в основном к длительной ИВЛ. В условиях анестезии, когда ИВЛ продолжается относительно короткое время, нарушения баланса воды обычно не успевают развиться или быстро поддаются регрессу и могут не оказать существенного влияния на течение послеоперационного периода. Однако при большой длительности оперативного вмешательства и анестезии перемещение воды в интерстиций лёгких начинает играть все большую роль в развитии послеоперационных легочных осложнений. Особенно тяжелые (и быстрые) нарушения водного баланса лёгких возникают во время однолегочной ИВЛ, когда одно из лёгких во время операции выключается из дыхания. Подробнее этот вопрос рассмотрен в главе 16.

Наконец, в условиях длительной ИВЛ может возникать ги-попротеинемия из-за недостаточного снабжения организма энергией и пластическим материалом (азотом). Это приводит к снижению коллоидно-осмотического давления плазмы, в результате чего могут развиваться отеки как в ткани лёгких, так и на периферии.

Неблагоприятное влияние ИВЛ на легочное кровообращение и метаболизм может привести к снижению активности и продукции сурфактанта, чему способствуют еще два фактора: повышенное FjO2 и увеличение диаметра альвеол при их растяжении большими дыхательными объемами, в результате чего разрушается структура мономолекулярного слоя альвеолярного сурфактанта [Биркун А.А. и др., 1981; Зильбер А.П., 1989, и др.]. При повышении поверхностного натяжения в альвеолах возрастает эластическое сопротивление дыханию, падает растяжимость лёгких.

Однако нельзя согласиться, что ИВЛ всегда вызывает снижение растяжимости лёгких. Этот процесс зависит не столько от самой ИВЛ, сколько от состояния лёгких в процессе искусственного дыхания. При развитии бронхолегочных осложнений (трахеобронхит, пневмония, ателектазы и др.) растяжимость лёгких прогрессивно снижается. По мере улучшения состояния больного она, как правило, постепенно увеличивается и становится выше, чем до начала ИВЛ [Кассиль В.Л., 1987].

ИВЛ может оказывать неблагоприятное влияние и на другие метаболические функции лёгких. Так, при длительном

проведении искусственного дыхания часто возникает гиперкоагуляция, связанная с угнетением фибринолитической функции лёгких [Багдатьев В.Е. и др., 1991, и др.]. Имеются данные, свидетельствующие о нарушении кининрегулирую-щей функции [Тимирбаев В.Х. и др., 1994], что может оказать определенное влияние на развитие РДСВ под воздействием ИВЛ с повышенным FiOz.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-05-29; Просмотров: 794; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!