КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: Сваи и свайные фундаменты и фундаменты

|

|

|

|

Лекция № 12.

Ключевые слова: Фундаменты в вытрамбованных котлованах, фундаменты на набухающих грунтах.

Массовое строительство промышленных и гражданских зданий вызвало необходимость поиска новых рациональных решений по устройству фундаментов. При определенных инженерно-геологических условиях таковыми оказываются свайные фундаменты.

В районах с большой мощностью слабых, водонасыщенных грунтов, подстилаемых плотными грунтами, и особенно при высоком стоянии подземных вод фундаменты мелкого заложения оказываются нерациональными, а применение свайных фундаментов, как правило, дает значительный экономический эффект.

Виды свай и свайных фундаментов. Сваями называются погруженные в грунт или изготовленные в нем жесткие стержни, предназначенные для передачи давления от сооружения на основание.

По условиям работы в грунте сваи подразделяются на сваи-стойки и висячие (сваи трения). К сваям-стойкам относятся сваи, которые опираются на практически несжимаемый грунт.

По СНиП 2.02.03—85 к таким грунтам относятся скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем плотным и средней плотности и глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации E≥50 МПа. Сваи-стойки передают давление через пяту, по их боковой поверхности силы трения не возникают. К висячим относятся такие сваи, которые окружены сжимаемыми грунтами. Несущая способность таких свай складывается из сопротивления грунта под нижним концом сваи и по ее боковой поверхности.

В зависимости от способа изготовления, погружения и материала сваи подразделяются на забивные (железобетонные и деревянные), набивные, буроопускные и винтовые.

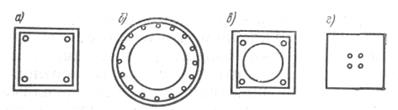

Забивные железобетонные сваи изготовляют самых различных сечений и размеров. По форме поперечного сечения они подразделяются на квадратные, прямоугольные, квадратные с круглой полостью, полые круглые диаметром до 800 мм (рис. 12.l).

Рис. 12.1. Форма сечения железобетонных свай:

а — квадратная; б — круглая пустотела»; в — квадратная с круглой полостью;

г — квадратная без поперечного армирования

На каждый вид свай устанавливается стандарт, который приводится в справочной литературе. Например, сваи квадратные имеют размеры сечений от 0,2X0,2 до 0,4X0,4 м и длиной от 3 до 20 м. Полые круглые сваи имеют длину от 4 до 12 м и диаметр 0,4; 0,5; 0,6 и 0,8 м. Они изготовляются с открытым и закрытым нижним концом и в случае необходимости стыкуются по длине. По форме продольного сечения забивные железобетонные сваи подразделяются на призматические и с наклонными боковыми гранями — пирамидальные, трапецеидальные и ромбовидные (рис. 12.2).

Разновидностью забивных железобетонных свай являются: сваи-колонны, надземная часть которых используется в качестве колонны; сваи, погружаемые в лидерные скважины, устраиваемые диаметром несколько меньшим, чем диаметр свай; такой способ устройства свай предусматривается в случае проходки глинистых грунтов твердой, полутвердой консистенции и в других аналогичных случаях; сваи, погружаемые с помощью подмыва грунта (этот способ рекомендуется при проходке больших толщ песчаных грунтов).

Рис. 12.2. Профили забивных железобетонных свай:

а — пирамидальные; б — плоскопрофилированные; в, г — продольно-расчлененные;

д — сваи с забивными оголовками; е — ввинчиваемые

По способу армирования забивные железобетонные сваи изготовляют с ненапрягаемой продольной арматурой и поперечным армированием; предварительно напряженные со стержневой или проволочной продольной арматурой и поперечным армированием или без него (сваи небольшой длины).

Деревянные сваи применяются в настоящее время очень редко в связи с трудностями обеспечения строительства древесиной и ввиду загнивания голов свай, расположенных выше уровня подземных вод. Изготовляются деревянные сваи из бревен хвойной породы (сосна, ель, лиственница, пихта) диаметром 22... 34 см, длиной 6,5 и 8,0 м. В случаях применения деревянных свай большей длины их стыкуют из двух-трех бревен.

Набивные сваи в отличие от забивных изготовляются непосредственно на строительной площадке. В строительной практике применяются следующие разновидности набивных свай (по Б. И. Далматову):

1) безоболочковые — изготовляются в скважинах без крепления ее стенок. Скважины заполняются бетонной смесью с тщательным трамбованием или вибрированием, что позволяет получить сваю со значительной несущей способностью. Для ее увеличения устраивают уширенную часть путем разбуривания. Так, например, изготовляют буронабивные сваи диаметром ствола 40... 170 см и длиной 40... 50 м. При залегании подземных вод в пределах ствола сваи изготовление таких свай производится с предварительным заполнением тиксотропным раствором тонкодисперсной глины (рис. 12.3);

Рис. 12.3. Изготовление буронабивных свай с уширенным нижним концом

(по Б. И. Далматову):

а — бурение скважины под защитой глинистого раствора;

б — бетонирование ствола сваи; в — изготовленная свая

2) с извлекаемой оболочкой — изготовляются путем погружения в грунт оболочки с наконечником на нижнем конце. Выполняются забивкой, вибрированием или реже бурением с последующим заполнением бетонной смесью и тщательным уплотнением; 3) с не извлекаемой оболочкой — устраиваются в условиях напорных грунтовых вод, так как в этих условиях бетонная пробка в нижней части оболочки может быть нарушена и поэтому трудно обеспечить сплошность ствола сваи. Сваи с металлическими оболочками весьма дороги, поэтому их устраивают с повышенной несущей способностью, для чего в нижней части выполняется уширение с помощью камуфлетного взрыва (рис. 12.4).

Буроопускные сваи формируются из готовых железобетонных элементов, опускаемых в заранее пробуренные скважины с заполнением раствором зазора толщиной 5... 10 см между стеной скважины и железобетонным элементом.

Винтовые сваи представляют собой ствол в виде стальной или железобетонной оболочки с уширенной пятой, который служит как винтовая лопасть и наконечник. Погружаются в грунт с помощью специальных механизмов (кабестанов) очень плавно и без сотрясений. Такие сваи применяются в мостостроении, а также в качестве анкерных свай.

В последнее время все большее применение находит так называемая струйная технология для изготовления несущих конструкций в грунте и противофильтрационных завес. Основой-этой технологии является использование энергии водяной струи для прорезания в грунте полостей с последующим заполнением их твердеющим или противофильтрационным материалом. В НИИ оснований разработана струйная технология для устройства свай круглого сечения, трех- и четырехлопастных, винтовых, корневидных и др. Полость свай заполняется грунтобетоном или бетоном. За счет развитой боковой поверхности удельная несущая способность таких свай (к единице расхода материалов) в 1,5... 1,8 раза больше, чем у свай круглого сечения.

Свайные фундаменты устраиваются, как правило, из нескольких свай в связи с тем, что несущая способность одиночной сваи обычно значительно меньше передаваемой внешней нагрузки.

Свайные фундаменты устраиваются, как правило, из нескольких свай в связи с тем, что несущая способность одиночной сваи обычно значительно меньше передаваемой внешней нагрузки.

Рис. 12.4. Изготовление камуфлетных свай в не извлекаемой оболочке:

а— установка заряда взрывчатого вещества; б — заполнение бетонной смесью;

в — образование после взрыва камуфлетной полости и заполнение ее бетоном;

г — изготовленная свая

В зависимости от условий работы конструкции и направления действующих нагрузок сваи располагаются вертикально, наклонно или комбинированным способом. Они объединяются ростверком, который распределяет нагрузку на сваи, обеспечивает их одновременную работу и равномерность осадки или осадки с креном без изгиба. Различают свайные фундаменты с высоким и низким свайным ростверком. У низкого свайного ростверка подошва располагается ниже отметки спланированного грунта (рис. 12.5).

В пучинистых грунтах на него могут воздействовать силы морозного пучения. Высокий свайный ростверк располагается выше поверхности грунта и применяется в основном при строительстве мостов и гидротехнических сооружений.

В зависимости от характера расположения свай в плане различают следующие виды свайных фундаментов: ленточные свайные фундаменты — для зданий и сооружений, передающих погонную нагрузку. Размещение свай в плане может быть однорядным и многорядным (в два ряда и более); свайные кусты — группа свай, воспринимающих от конструкции сосредоточенные нагрузки (колонны, столбы и т. д.); сплошное свайное поле — устраивают под сооружения, передающие нагрузки значительной величины (башни, трубы и т. д.).

Рис. 12.5. Типы свайных ростверков:

а — высокий; б — низкий

Расчетная схема работы висячей сваи в грунте представляется следующим образом. Силы трения по боковой поверхности суммируются по длине сваи и передаются на нижележащие грунты (рис. 12.6). В этой же плоскости создается напряжение в грунте за счет передачи продольного усилия на торец сваи. Таким образом, вокруг сваи образуется напряженный массив грунта, ограниченный с боков пирамидой, а по торцу— выпуклой криволинейной поверхностью. При этом  — осредненное значение из величин углов внутреннего трения, который проходит свая.

— осредненное значение из величин углов внутреннего трения, который проходит свая.

Рис. 12.6. Схема работы одиночной сваи

(по В. А. Веселову)

Несущая способность одиночной сваи и сваи, входящей в свайный фундамент, различна. Это обусловлено тем, что при забивке свай в грунт вокруг нее образуется деформированная зона в размере 5... 6 ее диаметров, поэтому при расстоянии между сваями с≥2r эпюры давлений не пересекаются и свая работает как одиночная (рис. 6.7). С уменьшением с до 2r и менее работу каждой сваи следует рассматривать с учетом работы всех свай.

Опытами проф. В. Н. Голубкова установлено, что несущая способность сваи в кусте больше, чем одиночной, за счет уплотнения грунта в межсвайном пространстве. В свайном фундаменте ростверк, сваи, межсвайный грунт работают и дают осадку как единое целое. При этом осадка свайного куста больше осадки одиночной сваи вследствие большей площадки загружения в плоскости нижних концов свай. С учетом этого, а также необходимости проектирования компактного ростверка и технико-экономических соображений расстояние между осями висячих свай принимается не менее 3d (d — диаметр или сторона поперечного сечения сваи). Расчетная нагрузка на сваю по СНиП 2.02.03—85

где Fd — расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи;  — коэффициент надежности.

— коэффициент надежности.

Расчетную несущую способность забивных свай всех видов, свай-оболочек и свай-столбов следует определить как наименьшее из значений, полученных из следующих условий: а) сопротивление сваи по грунту; б) сопротивление сваи по материалу.

Рассмотрим методы определения расчетной несущей способности для свай-стоек и висячих свай.

Рис. 12.7. Схема передачи давления на грунт сваями при различном расстоянии между ними:

а — эпюры давлений не пересекаются; б — эпюры давлений накладываются

, (12.1)

, (12.1)

1. Сваи-стойки. Несущая способность забивных свай, свай-оболочек, набивных и буровых свай и свай-столбов, опирающихся на скальный грунт, а также забивных свай, опирающихся на малосжимаемый грунт, определяется по формуле

Fd =  RA, (12.2).

RA, (12.2).

где  — коэффициент условий работы свай в грунте; А — площадь опирания сваи на грунт; R — расчетное сопротивление под нижним концом сваи; для всех видов забивных свай R = 20 МПа; для набивных свай, свай-оболочек, заполняемых бетоном, и свай-столбов, заделанных в невыветрелый скальный грунт не менее чем на 0,5 м.

— коэффициент условий работы свай в грунте; А — площадь опирания сваи на грунт; R — расчетное сопротивление под нижним концом сваи; для всех видов забивных свай R = 20 МПа; для набивных свай, свай-оболочек, заполняемых бетоном, и свай-столбов, заделанных в невыветрелый скальный грунт не менее чем на 0,5 м.

, (12.3)

, (12.3)

где Rc.п — нормативное временное сопротивление скальной породы одноосному сжатию в водонасыщенном состоянии; gq— коэффициент безопасности по грунту; ld — расчетная глубина заделки сваи в скалу; df — наружный диаметр части сваи, заделанный в скалу; для свай-оболочек, опирающихся на поверхность скального грунта и прикрытых слоем нескальных грунтов толщиной не менее трех диаметров оболочки,

. (12.4)

. (12.4)

2. Забивные висячие сваи. Несущая способность всех видов забивных висячих свай рассчитывается по формуле

Fd= gс(gсRRA + uSgсffihi), (12.5)

где gc— коэффициент условий работы свай в грунте;.R — расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, определяемое по СНиПу в зависимости от вида грунта, его состояния и глубины погружения сваи; А — площадь поперечного сечения сваи; и — периметр поперечного сечения сваи; fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности сваи, определяется по таблицам СНиПа в зависимости от вида грунта, его состояния и средней глубины расположения слоя; gcR и gcf — коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом сваи и по ее боковой поверхности, принимаемые по СНиПу в зависимости от способа погружения сваи; hi — толщина i-го слоя грунта, проходимого сваей. Из формулы (6.5) видно, что несущая способность висячей сваи определяется как сумма сопротивлений грунта под нижним концом и по боковой поверхности сваи.

Несущая способность набивных свай в общем случае определяется по формуле (12.5). Разница лишь в определении коэффициентов условий работы gc, gcR, gcf и расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи. Значения коэффициентов принимаются по СНиПу в зависимости от способа устройства набивной сваи и вида грунта.

Для пылевато-глинистых грунтов R принимается по таблице СНиПа, для песчаных и крупнообломочных грунтов — по формулам СНиПа исходя из предельного равновесия массива грунта под сваей перед потерей устойчивости.

3. Определение несущей способности свай экспериментальными способами. Для уточнения несущей способности свай, определенной по формуле, на строительной площадке производят опытные испытания. В настоящее время применяют в основном следующие методы испытания свай: динамический, статическое зондирование и испытание статической нагрузкой.

Динамический метод основан на равенстве работ, совершаемых при ударе свайного молота о голову сваи и по преодолению сопротивления грунта при погружении сваи. Динамические испытания проводятся после забивки испытуемых свай до проектного отказа и ее «отдыха», необходимого для восстановления структуры грунта вокруг сваи и получения действительного отказа. По СНиПу величина «отдыха» для свай, забитых в песчаные грунты, составляет трое суток, в глинистых грунтах — шесть суток.

Исходя из равенства работ проф. Н. М. Герсевановым получена формула для определения предельного сопротивления сваи

(12.6)

(12.6)

где h — коэффициент, зависящий от упругих свойств материала сваи; А — площадь поперечного сечения ствола сваи; М — коэффициент, принимаемый в зависимости от способа погружения сваи; Еd — расчетная энергия удара молота или вибропогружателей; sa— фактический отказ после «отдыха» (определяется как средняя величина из залога — десять ударов); m1 — полный вес молота или вибропогружателя; e — коэффициент восстановления удара; m2 — вес сваи и наголовника; m3 — вес подбабка.

При малых значениях отказа (<0,002м) учитывают упругие деформации системы «свая — грунт». Для этого с помощью отказомера замеряют упругий и остаточный отказ и по соответствующей формуле определяют Fu. Динамические испытания по трудоемкости и времени проведения являются более приемлемыми по сравнению с другими методами испытаний. Однако достоверность результатов, как правило, оценивается ниже метода испытаний статической нагрузкой.

Метод статического зондирования позволяет оценить сопротивление грунта погружению сваи под ее нижним концом и по боковой поверхности. Результаты статического зондирования позволяют наиболее точно определить несущую способность сваи в песчаных грунтах и супесях и менее точно — в водонасыщенных глинистых грунтах. В последнем случае необходимо установить корреляционную зависимость между статической нагрузкой, требуемой для погружения зонда, и несущей способностью сваи, определенной методом испытания статической нагрузкой. По результатам статического зондирования сопротивление грунта под нижним концом сваи

Rs=b1qs, (12.7)

где b1 — переходный коэффициент от сопротивления грунта под зондом при погружении к сопротивлению грунта под сваей; qs — среднее значение сопротивления грунта погружению зонда на участке, расположенном на ld выше и 3d ниже острия сваи (d — сторона или диаметр сваи).

Среднее сопротивление грунта по боковой поверхности f определяется по формуле (6.8) для установки типа С-979:

f = b2fs, (12.8)

где b2 — переходный коэффициент (принимается по СНиПу); fs — среднее удельное сопротивление грунта по боковой поверхности зонда при погружении его на глубину забивки сваи (принимается по результатам испытания). Несущая способность сваи

Fu=RsA+fhu, (12.9)

где А — площадь поперечного сечения сваи; h — длина сваи; u — периметр поперечного сечения.

Следует отметить, что достоверность результатов статического зондирования не отличается высокой точностью, поэтому при применении этого метода необходимо учитывать класс сооружения, оборудования для проведения опытов, вид грунта, его состояние и т. д.

Испытание свай статической нагрузкой выполняется по следующей схеме (рис. 12.8). С помощью гидравлического домкрата ступенями прикладывается статическая нагрузка с доведением осадки до условной стабилизации и замеряется ее величина. По результатам испытаний строится график в осях «осадка — нагрузка» (рис. 12.9).

Рис. 12.8. Схема испытания свай статической нагрузкой:

1 и 5—анкерная свая; 2 — упорная балка;

3 —домкрат; 4 — испытуемая свая; 6 — насос

Рис. 12.9. График зависимости осадки s от нагрузки Р

В общем случае этот график имеет вид плавной кривой. Кривая 3 характерна для слабых грунтов, 1 — для плотных грунтов. Резкое увеличение кривизны графика s=f(p) свидетельствует о «срыве» сил трения, при этом несущая способность сваи практически исчерпывается. По графику s=f(p) определяют нормативное значение предельного сопротивления сваи Fu.n. По СНиПу его находят следующим образом: на графике s=f(p) определяют нагрузку, под воздействием которой свая получает осадку s. Значение s определяют по формуле

s=xsu.mt, (12.10)

где Su.mt — предельная величина осадки возводимого здания или сооружения; x — коэффициент перехода от предельной величины осадки здания к осадке сваи с учетом условной стабилизации ее осадки. При условной стабилизации осадки, равной 0,1 мм за 1 ч наблюдения и опирании сваи на песчаные или глинистые грунты от твердой до тугопластичной консистенции,  = 0,2.

= 0,2.

Несущая способность сваи по результатам статических и динамических испытаний

(12.11)

(12.11)

где gс — коэффициент условий работы; gq — коэффициент надежности по грунту.

Результаты испытаний сваи статической нагрузкой имеют наибольшую достоверность из всех рассмотренных методов, поэтому чаще всего применяется при оценке несущей способности сваи, несмотря на значительную трудоемкость. Изложенные способы нашли широкое применение для оценки несущей способности забивных свай. В связи с этим особое значение приобретают методы исследований основания набивных свай.

В НИИ оснований созданы комплекты ПИКА (полевой измерительный комплект аппаратуры), которые позволяют увеличить глубину зондирования до 30 м и могут быть использованы на любой установке статического зондирования или на погружающем устройстве с постоянной скоростью вдавливания. Использование комплектов позволяет исследовать свойства грунтов и проконтролировать качество скважин, выполненных под набивные сваи. Одновременно представляется возможность проверить результаты статического зондирования, выполненные на первом этапе для предварительной оценки несущей способности набивных свай.

4. Основные сведения об отрицательном трении и его учете. Если в пределах длины сваи имеется слой слабого сильносжимаемого грунта, то при некоторой интенсивности внешнего давления (рис. 6.10) грунт, лежащий выше слабого грунта, будет давать осадку и перемещаться относительно свай вниз.

Рис. 12.10. Схема развития отрицательного трения

В результате по боковой поверхности сваи развивается трение, которое направлено вниз и будет догружать сваю. Это трение называется отрицательным (негативным). Оно может иметь место при загрузке территории полезными нагрузками, динамических воздействиях, просадке грунта и т. д. По СНиП 2.02.03—85 в этих случаях уменьшается величина сопротивления грунта по боковой поверхности сваи в зависимости от толщины грунтовой подсыпки и мощности слоя слабого грунта. Имеется и ряд других предложений по учету отрицательного трения.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1170; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!