КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: Особенности производства работ при возведении и реконструкции фундаментов

|

|

|

|

Лекция № 15.

Ключевые слова: Крепление стен котлованов, крепление, схематический профиль шпунта, осушение котлованов.

В настоящей главе излагаются лишь особенности производства работ по устройству оснований и фундаментов, поскольку более подробно этот раздел освещается в курсе «Технология строительного производства».

Важнейшим условием организации строительно-монтажных работ по возведению фундаментов является обеспечение сохранности природной структуры грунтов основания. Поэтому при залегании ниже дна котлована сравнительно слабых водонасыщенных глинистых грунтов, имеющих низкую структурную прочность и легко разрушаемых под воздействием динамических нагрузок, следует применять механизмы, обеспечивающие сохранность строительных свойств грунтов.

Строительные работы по возведению фундаментов следует выполнять в предельно сжатые сроки, оберегая грунты от увлажнения, особенно в дождливый период, промораживания во время наступления холодов. Засыпку пазух котлованов также надо выполнять в минимальные сроки, так как это обусловливает сохранность природной структуры грунтов. Для этой же цели при отрыве котлованов скреперами, бульдозерами грунт не добирают на 10... 15 см. При разработке грунта одноковшовыми экскаваторами недобор грунта составляет 30 см. Окончательную доработку грунта производят средствами малой механизации или вручную. При разработке не допускается перебор грунта ниже дна котлована. В случае разрыхления грунтов основания их необходимо уплотнить катками, вибротрамбовками или тяжелыми трамбовками.

Большое внимание уделяется подготовке контактного слоя— фундамента и грунта. Для этого перед установкой сборных фундаментов укладывают слой крупного или средней крупности песка толщиной 10... 15 см. На водонасыщенных грунтах монолитные и сборные фундаменты устанавливают на слой цементного или известкового раствора толщиной 5... 8 см. При отрывке котлованов большое внимание уделяется обеспечению устойчивости стенок, особенно при большой глубине котлована. В противном случае возможно обрушение грунта, что создает угрозу для работающих в котловане людей и механизмов, не говоря о значительном увеличении объема земляных работ.

При разработке котлованов не допускается скапливание атмосферных или подземных вод на дне котлована, так как это приводит к ухудшению физико-механических свойств грунтов основания.

Крепление стен котлованов. При разработке котлованов в маловлажных глинистых грунтах глубиной 1,5... 2,0 м крепление стен, как правило, не производят. При этом стремятся создать котлованы с вертикальными стенами из условия сокращения объемов земляных работ и отрывки котлована в стесненных условиях. При устройстве котлованов в водонасыщенных малопрочных грунтах крепление стенок котлована является обязательным, если не предусматривается устройство откосов.

Во многих случаях крепление стен котлована позволяет исключить приток подземных вод. Если на призму обрушения опираются надземные конструкции, то крепление стен котлована должно быть прочным и малодеформируемым. В настоящее время крепление стен котлованов осуществляется с помощью простейших распорных креплений, шпунтовых или льдогрунтовых стен и применением способа устройства «стены в грунте».

К простейшим распорным креплениям относятся крепления с инвентарными распорками, закладные и сводчатые.

Простые распорные крепления с инвентарными распорками применяют для крепления стен сравнительно небольших котлованов и нешироких траншей, устраиваемых выше уровня подземных вод. Их выполняют в виде горизонтально или вертикально расположенных досок, в которую упираются инвентарные распорки (рис. 15.1). В песчаных грунтах производится сплошное крепление стен котлованов, в связных — несплошное.

При глубоких и больших котлованах применяются сплошные закладные крепления (рис. 15.2). Они выполняются в виде вертикальных стальных прокатных профилей типа двутавров или спаренных швеллеров, которые погружаются в грунт до разработки котлована. Это осуществляется с помощью вибрирования, забивкой или установкой в заранее пробуренные скважины. Промежутки между стойками заполняют досками. Вместо досок в отдельных случаях устраивают сводики из бетона или железобетона, изготовленные методом торкретирования.

Для обеспечения устойчивости прокатных профилей и фиксации их положения устанавливают горизонтальные распорки.

При большой их длине забивают дополнительные стойки, которые располагают с небольшим уклоном к центру котлована, с тем чтобы они не работали на выдергивание.

Шпунтовые стенки устраивают при отрывке котлована ниже уровня подземных вод.

Рис. 15.1. Распорные крепления:

1 — упорная доска; 2 — инвентарная распорка

Рис. 15.1. Распорные крепления:

1 — упорная доска; 2 — инвентарная распорка

|

Рис. 15.2. Сплошное крепление:

1 —двутавровая стойка; 2 — закладные доски; 3 — распорка

Рис. 15.2. Сплошное крепление:

1 —двутавровая стойка; 2 — закладные доски; 3 — распорка

|

В этом случае необходимо обеспечить не только прочность крепления стенок котлована, но и исключить проникание воды. Шпунтовые стенки выполняют из деревянного или стального шпунта. Деревянное шпунтовое ограждение из досок или брусьев применяется при сравнительно небольшой глубине котлована — до 5 м; при большей глубине котлованов применяют стальной шпунт — плоский или корытного профиля типа «Ларсен» (рис. 15.3), имеющего большое сопротивление при работе на изгиб.

Рис. 15.3. Схематический профиль шпунта:

а — плоский; б — корытный типа «Ларсен»

Плотность деревянного шпунта обеспечивается разбуханием древесины, стального — за счет заиления пазов.

Устойчивость шпунтовых стенок для неглубоких котлованов (до 6 м) обеспечивается погружением шпунта ниже котлована на определенную глубину. Нижняя часть консольных стенок считается условной заделкой в грунте. Расчетом подбирают глубину забивки и сечение шпунта как обеспечивающее его устойчивость и прочность.

Если погружения шпунта в дно котлована недостаточно для обеспечения его устойчивости, применяют анкерное крепление шпунтовой стенки в виде анкерных свай, плит и заглубленных конструкций. При узких котлованах чаще всего применяют горизонтальные распорки.

Наиболее распространенным методом расчета безанкерных шпунтовых стенок является метод Блюма — Ломейера, который базируется на следующих условиях: шпунтовая стенка загружена активным давлением грунта, а ниже дна котлована развивается пассивный отпор (рис. 15.4); ниже точки поворота шпунтовой стенки О развивается реактивное давление грунта, которое принимается в виде сосредоточенной силы.

Фактически эпюры давления ниже дна котлована имеют криволинейное очертание. Однако принятые допущения незначительно отражаются на результатах расчета, но в то же время существенно его упрощают. Минимально необходимая глубина забивки шпунтовой стенки должна быть

t=t0+Dt, (15.1)

где Dt — длина нижнего участка шпунтовой стенки, необходимая для мобилизации пассивного отпора грунта Еп' (рис. 7.4).

Значение Dt определяется выражением без учета трения грунта о шпунтовое ограждение

Dt =Еп'[2qt0(lп-la)], (15.2)

где qto — бытовое давление грунта на глубине приложения пассивного отпора грунта Еп; la и lп — коэффициенты активного давления грунта и пассивного отпора. Чаще всего t=l,lto.

Если за шпунтовой стенкой залегают несколько слоев разнородного грунта, расчет ее устойчивости производят графоаналитическим способом.

Шпунтовые стенки могут получать значительные горизонтальные перемещения в пределах глубины котлована. Смещение приближенно можно определить как сумму из трех слагаемых (рис. 15.5):

d = d1+d2+d3, (15.3)

где d1 — прогиб стенки, определяемый как для консольной балки; d2+d3 — смещение верхней части шпунтовой стенки вследствие поворота на угол q.

Рис. 15.4. К расчету безанкерной шпунтовой стенки:

1 — активное давление грунта; 2 —пассивный отпор грунта;

Iп — реактивное давление грунта.

Прогиб d1 определяется по формулам сопротивления материалов. При трапециевидной эпюре давления грунта на шпунтовую стенку

(lla1 + 4a2), (15.4)

(lla1 + 4a2), (15.4)

где а1 и а2 — ординаты трапециевидной эпюры давлений; Н — глубина котлована.

Смещение верха стенки d2+d3 можно определить по решению Н. К. Снитко, рассматривая участок шпунтовой стенки ниже дна котлована как жесткую конструкцию:

d2+d3=  , (15.5)

, (15.5)

где k — коэффициент постели основания в точке С; М - изгибающий момент в точке А; Q — поперечная сила в точке А.

Как указывалось, устройство анкеров и распорок позволяет увеличить жесткость шпунтовой стенки и уменьшить ее горизонтальное смещение. При устройстве шпунтовой стенки с одним рядом анкеров усилие в анкере находится путем проектирования действующих сил на горизонтальную ось. Уточнение глубины забивки шпунта с учетом., работы анкеров производится на основе уравнения моментов всех сил относительно точки В (см. рис. 15.4).

При глубине котлована более 6 м анкеры или распорки устраивают, на нескольких уровнях. В таких случаях нет необходимости в большом. заглублении, шпунтового ограждения ниже дна котлована по условию обеспечения устойчивости шпунта. Его горизонтальная, подвижка намного уменьшается за счет жестких распорок. или неподатливых анкеров, и снижается возможность развития пассивного отпора ниже дна котлована.

Рис. 15.5. Схема к определению деформации шпунтовой стенки:

а —прогиб; б — поворот относительно точки О

Искусственное замораживание грунтов. Искусственное замораживание грунтов применяют при устройстве котлована в водонасыщенных грунтах с содержанием валунов и других включений, препятствующих погружению шпунта. Вокруг котлована образуются льдогрунтовые - стенки, которые препятствуют проникновению воды.

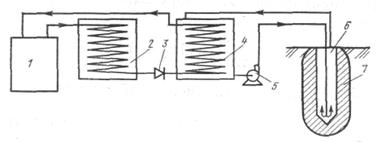

Для искусственного замораживания грунта по контуру котлована ряд колонок погружают на глубину создания льдогрунтовой завесы. Пропуская через колонки специальные охлаждающие растворы (чаще всего насыщенный, водой раствор хлористого кальция при температуре 26... 55° С), создают условия для теплообмена с окружающим грунтом и создания льдогрунтовой стенки. Нагнетание в колонки охлаждающего раствора производится с помощью специальной установки, схема которой приведена на рис. 15.6.

Пары хладагента (газа) засасываются компрессором 1, сжимаются, при этом температура газа повышается. Далее сжатый газ превращается в жидкость путем охлаждения водой в конденсаторе 2. Сконденсированная жидкость под давлением подается в редукционный клапан 3, пропускающий тонкую струю жидкости.

Рис. 15.6. Схема замораживающей колонки

С помощью компрессора 4 за редукционным клапаном поддерживается низкое давление, обусловливающее испарение жидкости и сопровождающееся отбором тепла от испарителя. Насосом 5 хладагент подается в скважину 6, и грунт 7 замораживается. Затем цикл повторяется. В качестве жидкости (хладагента) применяется аммиак, реже — фреон, жидкий азот или диоксид углерода. Искусственное замораживание грунтов широко используют метростроители для устройства наклонных ходов и шахт, проходки туннелей и устройства котлованов.

Однако этот способ имеет ряд недостатков. Замораживание пылеватых и глинистых грунтов способствует возникновению морозного пучения, что приводит к поднятию поверхности грунта и расположенных на нем сооружений. При оттаивании льдогрунтовой стены развиваются просадочные свойства грунтов. Более того, после оттаивания грунты имеют большую сжимаемость и меньшее сопротивление сдвигу. В связи с этим следует избегать искусственного замораживания грунтов для крепления стен котлованов ниже подошвы фундаментов строящихся зданий или рядом с фундаментами существующих зданий или сооружений.

Осушение котлованов. При разработке котлованов ниже уровня подземных вод необходимо понизить их уровень, с тем чтобы строительные работы по возведению фундаментов производить в сравнительно сухих условиях. Осушение котлованов осуществляется чаще всего открытым и глубинным водоотливом и с помощью электроосмоса.

Открытый водоотлив производится путем откачки воды насосами из приемных колодцев, отрытых на дне котлована глубиной 0,5... 0,7 м. Их засыпают песком или гравием для исключения заиливания грунта. Вода в приемные колодцы поступает по горизонтальным канавкам, засыпанным также песком или гравием. При открытом водоотливе стремятся к тому, чтобы вода не покрывала дно котлована для исключения набухания грунта.

Более эффективное понижение уровня подземных вод достигается глубинным водоотливом. С этой целью по контуру будущего котлована устанавливают иглофильтры в заранее выполненные скважины. Скважины устраивают чаще всего размывом грунта глубиной ниже дна котлована на 5... 7 м.

Откачку воды из иглофильтров производят вихревыми насосами (рис.15.7). Уровень воды около иглофильтров понижается в среднем на 5 м, что приводит к образованию депрессионной воронки. Так как иглофильтры располагают на расстоянии 0,8... 1,5 м друг от друга, то воронки объединяют и уровень подземных вод под будущим котлованом понижается.

Иглофильтровыми установками можно понижать уровень подземных вод в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации 0,05... 0,002 см/с. Если пески содержат большое количество пылеватых частиц и сетки иглофильтров быстро заиливаются, то для исключения этого явления скважины иглофильтров засыпают песком средней крупности.

При понижении уровня подземных вод на большую глубину иглофильтры устанавливают в несколько ярусов или применяют эжекторные иглофильтры. Для откачки воды из буровых скважин (колодцев) используются глубинные насосы.

Рис. 15.7. Понижение уровня подземных вод с помощью иглофильтровой установки:

1 — уровень подземных вод; 2 — депрессивная кривая; 3 — котлован; 4 —всасывающий рукав; 5 — насос; 6 — напорный трубопровод.

При понижении уровня подземных вод в грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,001 см/с применяют электроосмотическое осушение совместно с иглофильтровыми установками. Для этого по периметру будущего котлована забивают стальные стержни из арматуры или труб диаметром 38 мм. На расстоянии 1,5... 2,0 м от них погружают иглофильтры с расстановкой их в шахматном порядке относительно стержня (рис. 15.8).

Рис. 15.8. Схема электроосмотическо-го осушения грунтов:

1 — сеть электродов» (анодов); 2 — коллектор, подсоединенный вместе с иглофильтрами к отрицательно заряженному полюсу (катоды); 3 — насос; 4 — мотор-генератор; а, б, в, г — контуры- будущего котлована

Стержни подключаются к положительному полюсу (аноду) постоянного электрического тока с напряжением 30... 60 В, а иглофильтры — к отрицательному (катоду). Под влиянием действующего электрического тока грунтовая вода движется от анода к катоду и откачивается насосом. Это обусловливает понижение уровня подземных вод не только между электродами, но и во всем котловане. По опытным данным расход электроэнергии на 1 м3 осушаемого грунта составляет 5... 40 кВт*ч электроэнергии.

1. Основная литература: 1 [273-281]

2 [169-185]

Контрольные вопросы:

1. В каких грунтовых условиях крепление стен котлованов не производится?

2. Какие виды крепления стен котлована относятся к простейшем распорным креплениям?

3. В каких случаях применяются сплошные закладные крепления?

4. Искусственное замораживание применят при каких грунтовых условиях?

5. Какими методами осуществляются осушение котлованов?

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1709; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!