КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Из истории использования картографического метода исследования в России

|

|

|

|

Начало использования карт в России связано с работами по вычислению площади государства. Требовалась увязка различных исходных источников и получение единообразных данных, оценка и сопоставимость точности: учет картографических искажений длин и площадей. Впервые подобные изменения выполнил академик Петербургской Академии наук В. Л. Крафт, изложивший свои результаты в 1787 г. в статье «О поверхности России, исчисленной по новой генеральной карте этой империи, опубликованной Академией»1.

В 1833 г. Н. Е. Зернов под руководством академика Д. Пере-вощикова завершил измерение «пространства России», замечательного своею «необычайной огромностью». Труд этот был опуб-

См.: БерлянтА. М. Образ пространства: карта и информация.— М., 1986.

А. А. Тилло

Ю. М. Шокальский

ликован под названием «Рассуждение магистра Н. Е. Зернова о пространстве Российской империи».

Известны также работы по вычислению площади государства, выполненные русским картографом XIX в. И. А. Стрельбицким. Они опубликованы в Санкт-Петербурге в 1874 г. под названием «Исчисление поверхности Российской империи в общем ее составе».

Центральная фигура в истории использования карт в России — Алексей Андреевич Тилло (1830—1899), выдающийся географ, картограф и геодезист, деятель Русского географического общества, член-корреспондент Петербургской и Пражской Академий наук, составитель первых гипсометрических карт Европейской России и создатель русской гипсометрической школы. Известен его большой вклад в развитие методов использования географических карт. В 1887 г. он обращается к исследованию по гипсометрическим картам планетарных, орографических закономерностей. Им выявлен и нанесен на карту главный водораздел мира, установлено наличие критических параллелей, где находятся тектонически наиболее активные зоны. На основе изучения гипсометрической карты А. А. Тилло предположил наличие зависимости расселения славянских племен от орографии Руси. Он показал предопределенность деления Русской земли в древности на четыре части: озерную Новгородскую, Западно-Двинскую (кривская и полоцкая), Днепровскую (собственно Русь) и Верхне-Волжскую Ростовскую.

Классическими считаются работы А. А. Тилло по измерению длин рек и площадей бассейнов России. Опубликованы они были посмертно его ближайшими сотрудниками К- Д. Грибоедовым и

Ю. М. Шокальским — впоследствии выдающимся ученым, видным советским географом, океанографом и картографом.

Картометрические труды Ю. М. Шокальского оценены премией Парижской Академии наук.

Для нас важно, что Ю. М. Шокальский рассматривал карту как самое главное средство выявления пространственных закономерностей и связей в географии, особенно в океанографии.

Современником А. А. Тилло был крупнейший геолог, президент Академии наук СССР А. П. Карпинский. Многие его фундаментальные геологические построения базировались на анализе картографической информации.

Классическим образцом использования географических карт считается работа Д. Н. Анучина — основателя географо-картогра-фической школы Московского университета. Он впервые проанализировал карты А. А. Тилло и А. П. Карпинского и пришел к выводу о тектонической обусловленности основных орографических элементов Русской равнины.

В советское время лучшие традиции русской школы были продолжены и развиты работами ведущих ученых страны.

Целая плеяда советских картографов и специалистов занималась вопросами картометрии и морфометрии. В 1950 г. издана фундаментальная монография Н. М. Волкова «Принципы и методы картометрии». Глубокие методические разработки по гидрологическим картометрическим исследованиям принадлежат С. Д. Мура-вейскому. Его исследования по морфометрии рек и озер дают классические образцы сочетания картографического и математического методов исследования.

Становление картографического метода как научного метода познания связано с именем К- А. Салищева. Впервые им употреблен термин «картографический метод изучения и исследования действительности» в 1948 г. в статье «Картография, ее предмет и некоторые задачи».

Впоследствии представление о картографическом методе исследований (КМИ) зрело и развивалось трудами известных картографов-современников, таких, как А. В. Гедымин, А. Ф. Асланикашви-ли, В. П. Философов, Ю. С. Фролов и многих других. Монография А. М. Берлянта «Картографический метод исследования» (1978) удостоена премии имени Д. Н. Анучина.

Картографический метод исследования — это раздел картографии, изучающий вопросы использования карт для познания изображенных на них явлений.

Применение картографического метода как метода познания в различных науках о Земле разнообразно и плодотворно, особенно в науках, традиционно связанных с использованием топографических карт. Развитие метода связано с применением математики, вычислительной и компьютерной техники.

Научные задачи, которые решаются с применением карт как пространственных моделей действительности, следующие:

описание и районирование территории;

получение количественных характеристик явления или объекта;

выявление и анализ ведущих факторов размещения и развития явлений;

установление степени взаимного соответствия между явлениями;

изучение динамики и эволюции географических систем и отдельных явлений;

экспериментальное проектирование и мониторинг.

Во всех случаях картографический метод выступает как общенаучный географический метод исследования. Он стоит в одном ряду с математическим, логическим, геофизическим, историческим и т. д. По определению К- К- Маркова, КМИ является универсальным сквозным методом для изучения географической оболочки.

Легко представить себе, что картографический метод может распространяться за пределы географии, так как он связан с гра-фикацией пространственно распределенной информации. Под термином «графикация» подразумевается визуально-пространственный аспект человеческого мышления и коммуникации.

Известна высокая эффективность графических образов в обучении и в особенности при формировании пространственных знаний, представлений, концепций, что подтверждается психологическими исследованиями.

8.2.2. СИСТЕМА ПРИЕМОВ АНАЛИЗА КАРТ

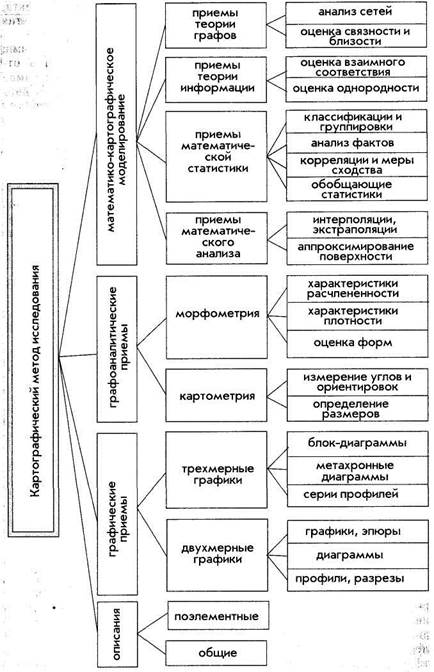

Применительно к учебному процессу разработана система приемов работы с картами, в которой выделяют несколько групп (рис. 79). Рассмотрим их.

Описание — традиционный способ качественной характеристики явлений, изображенных на карте, позволяющий получить общее представление об изучаемом явлении. Последовательное письменное изложение текстовой характеристики объекта или явления дается по определенному принципу: от общего к частному или от частного к общему. Вначале необходимо оценить качество карт, изучить их легенду.

Графические приемы анализа карт — наиболее распространенный прием построения по карте профилей, разрезов, графиков, эпюр, блок-диаграмм. Перспективное совмещение профилей дает эффект панорамы.

Графики составляются чаще всего для выявления зависимости между явлениями. Особым видом графика является эпюра, совмещающая на плоскости различные пространственные преобразования явления. Диаграммы иллюстрируют зависимость между явлениями или динамику их развития. Часто используют розы-диаграммы, передающие господствующие и подчиненные направления явлений, локализованных на линиях (направления ветров, течений, тектонических трещин, эрозионных форм, пути миграции

Рис. 79. Система приемов работы с картой

Рис. 80. Графическое вычитание поверхностей: А и В — исходные поверхности; А — В — совмещение поверхностей и вычитание; С — карта разности

Для построения розы-диаграммы на карте предварительно выделяют все линейные элементы и с помощью транспортира измеряют их азимуты. Розы строят либо пропорционально суммарной длине линейных элементов, либо пропорционально процентному соотношению линий данного азимута в общей массе направлений. «Процентные» розы-диаграммы, построенные для разных территорий, хорошо сопоставимы между собой..-., ц

Графическое сложение и вычитание поверхностей можно сделать, если две или более поверхности изображено на картах с помощью изолиний. Совместив их, производят графическое сложение или вычитание. При этом будут получены новые карты с изолиниями сумм или разностей (рис. 80).

Графоаналитические приемы (картометрия и морфоме-трия). Картометрические работы предполагают получение характеристик путем измерения неких параметров по карте. Это могут быть длины, площади, углы, объемы, высоты и т. п. Морфометри-ческие характеристики — это различные относительные показатели и коэффициенты, характеризующие явление. Основные из них и наиболее употребительные — средняя высота, мощность, плотность, горизонтальная и вертикальная расчлененность, уклоны, извилистость и т. п.

Частота (W) и плотность (Т), или интенсивность, явления рассчитываются так: -*\

количество объектов п %

единица площади р ' 1

Плотность (Т) — это отношение площади, занимаемой объект тами (р), к общей площади района (Р):

г=£-юо%.!

Горизонтальная расчлененность вычисляется по формуле j

D-j,

где YJ. — суммарная длина расчленяющих линий (водотоков, например); р — единица площади.

Рассчитывается расчленение по ландшафтам, бассейнам, квадратным сеткам.

Расчленение рельефа, конечно, создается эрозионной сетью, и в этом случае считают общую длину эрозионной сети.

Вертикальная расчлененность (А) характеризуется амплитудой высот на каком-либо участке: A=Zmax—Zmin.

Расчет производится, как и в предыдущем случае, по территориальным единицам.

Уклоны z=tg а, где а — угол наклона поверхности; <

где Zn — значение изолиний; / — расстояние между ними; другими словами, в числителе — сечение рельефа, в знаменателе — заложение.

Картометрия и морфометрия наиболее разработанные в теоретическом и практическом отношении приемы работы с картами. Первоначально они получили широкое распространение в физической географии и геоморфологии, поскольку топографические карты позволяют проводить все измерения и исчисления подобного рода.

Рис. 81. Построение гистограммы распределения высот

| Интервалы | Середина интервала, D | Частота, / | Частность, со |

| 155—160 | 157,5 | 0,01 | |

| 160—165 | 162,5 | 0,06 | |

| 165—170 | 167,5 | 0,08 | |

| 170—175 | 172,5 | 0,12 | |

| 175—180 | 177,5 | 0,17 | |

| 180—185 | 182,5 | 0,19. | |

| 185—190 | 187,5 | . 0,16 | |

| 190—195 | 192,5 | V о,ю | |

| 195—200 | 197,5 | "0,06 | |

| 200—205 | 202,5 | 0,04 | |

| 205—210 | 207,5 | 0,01 |

В группу математико-картографического моделирования входит несколько приемов.

Приемы математической статистики используются для изучения пространственных и временных статистических совокупностей объектов или явлений, имеющих массовое или сплошное распространение, или статистических поверхностей на картах, образуемых этими совокупностями.

Статистическими совокупностями называют массовые, качественно однородные множества случайных величин или явлений. (Случайные — такие величины, которые сложным образом зависят от разных факторов.) На картах статистические совокупности образуют поверхности, которые изображаются, как правило, в изолиниях и имеют некий «рельеф» — максимум, минимум, склоны и т. п.

Имеется много специальных учебников, руководств и разработок по статистике. При работе с картами исследуют некую выборку (п), и на основании ее анализа делаются выводы. Отдельные значения, снимаемые с карты, называются вариантами (а). Они образуют статистические ряды. Всякий ряд может быть ранжирован и сгруппирован по определенным числовым интервалам.

Если на графике по оси абсцисс нанести середины интервалов, а по оси ординат отложить соответствующие им частоты, то получится график, изображающий ряд в форме гистограммы частот. На рисунке 81 изображен участок топографической карты, с которой по сетке равномерно расположенных точек получена выборка объемом «=182. Выборка сгруппирована, ранжирована по интервалам принятого на карте сечения рельефа и представлена в таблице и в виде гистограммы частот.

.Для характеристики статистических рядов используются такие характеристики, как мода, медиана, средняя взвешенная арифметическая, размах, среднее квадратическое или стандартное отклонение, коэффициент вариации, коэффициент корреляции1.

Приемы математического анализа имеют целью создание пространственных математических моделей по данным, снятым с карт. Принципиальная возможность использования этой группы приемов заложена в том, что многие явления и процессы, изображаемые на картах, либо связаны функциональными зависимостями между собой, либо могут быть представлены как функции пространства и времени. Часто удается упростить эти зависимости, выявить главные закономерности и аппроксимировать их известными функциями. Приемы матанализа хорошо разработаны в геофизике и климатологии и заимствованы оттуда для решения географических задач.

Приемы теории информации применяются для оценки однородности явлений, представленных на карте, или для определения степени взаимного соответствия между различными явлениями.

Группы приемов исследования явлений по карте применяют в сочетании друг с другом. Картометрические определения часто являются базой данных для статистических расчетов. Приемы обработки и исследования картографического изображения достаточно кропотливы и трудоемки, зависят от уровня механизации работ, применения соответствующей техники.

Возможны способы работы с отдельной картой без преобразования картографического изображения, с преобразованием и с разложением его на составляющие (рис. 82). Например, изображение рельефа, показанное горизонталями, может быть преобразрвано в карту уклонов, позволяющую, в свою очередь, определить эрозионный потенциал территории и соответственно

1 В монографии А. М. Берлянта «Картографический метод исследования» (1979.— С. 34—122) даны понятные простые географические примеры применения статистики и теории информации применительно к физической географии.

Рис. 82. Способы работы с картами (по А. М. Берлянту, 1986 г.)

спланировать оптимальное размещение на ней сельхозугодий.

Работа с серией карт включает такие направления, как совместное изучение разновременных карт, сопряженный анализ карт разной тематики.

Рассмотренная структура картографического метода исследования может быть дополнена классификацией приемов по объекту исследования. Можно выделить специальные приемы работы с картами в геоморфологии (работы А. Н. Ласточкина), в геоботанике (биометрия Г. Ф. Лакина) и т. д.

Академик, профессор МГУ А. Т. Фоменко, анализируя давно известные исторические факты при помощи математических методов, получил неожиданные выводы и выдвинул гипотезу о том, что мы не знаем ничего о том, что было ранее X в. н. э.

А. Т. Фоменко изучил сотни древних летописей и составил «карту времени», графически отобразив на плоскости события, происходившие в древней и средневековой Европе, Средиземноморье, Египте, на Ближнем Востоке.

Подвергнув эту «базу данных» математической обработке, он обнаружил многочисленные совпадения и повторы и выдвинул гипотезу, суть которой в следующем: «Современная версия древней и средневековой истории Европы, Ближнего и Среднего Востока. есть слоистая хроника, получавшаяся в результате склейки четырех практически одинаковых экземпляров более короткой хроники. Три другие хроники получаются из нее передатировкой и переименованием описанных в них событий».

Фоменко называет три «сдвига» истории — на 330, 1050 и 1800 лет — и предлагает «поднять вверх» растянутые хроники. Тогда некоторые события, считаемые сегодня за различные, отождествятся (склеятся); другие события заполнят «белые пятна», которыми изобилует история средневековой Европы и других регионов. После такой процедуры большинство событий, датируемых сегодня ранее X в. н. э., расположится в интервале X—XVII вв., считает Фоменко.

На этом основании им введено понятие «фантомная история». Исторические события не являются выдуманными, но помещены пока в неправильное место по оси времени. Их следует рассматривать как фантом — призрачное отражение реальных событий средних веков. Среди многочисленных фантомов Ярослав Мудрый, Иван Калита, Батый, являющиеся, по мнению Фоменко, расслоением одного человека, Иван Грозный — собирательный образ нескольких царей.

Академик Фоменко не первый, кто предположил, что история искусственно «растянута» во времени. Первыми эту версию разрабатывали английский физик Исаак Ньютон и русский ученый Николай Морозов. Но в распоряжении математика из Москвы имеются средства математико-картографического моделирования, им использована своего рода геоинформационная система.

Вышеизложенное еще раз подтверждает большую эффективность и возможности пространственно-временного картографического анализа событий и явлений.

По задачам исследования приемы работы с картами можно разделить на группы:

получение по картам количественных характеристик;

изучение взаимосвязей;

/ изучение динамики и прогноза явлений;

картографический мониторинг.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1904; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!