КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Снаряды

|

|

|

|

Непосредственное поражение цели, а также выполнение ряда вспомогательных боевых задач осуществляется снарядами. Их тактико-технические характеристики (могущество, дальнобойность, высотобойность, кучность, безопасность во время стрельбы и стойкость при продолжительном хранении) и возможность дешевого массового производства во многом определяют боевую эффективность и надежность артиллерийского комплекса в целом

В зависимости от выполняемых функций снаряды подразделяют на три группы, основного, специального и вспомогательного назначения

Снаряды основного назначения служат для поражения целей разрушения сооружений, уничтожения живой силы и боевой техники противника. К ним относятся фугасные, осколочные и осколочно-фугасные гранаты, бронебойные, кумулятивные, бетонобойные, химические и зажигательные снаряды Действие снарядов специального назначения (осветительных, дымовых и агитационных) способствует выполнению основной боевой задачи Снаряды вспомогательного назначения (учебные, практические, лафето-пробные) используются для учебно-боевой подготовки войск и полигонных испытаний

В зависимости от способа стабилизации в полете различают вращающиеся и оперенные снаряды

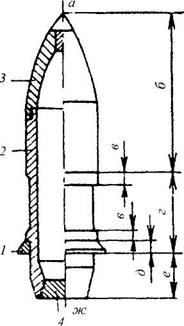

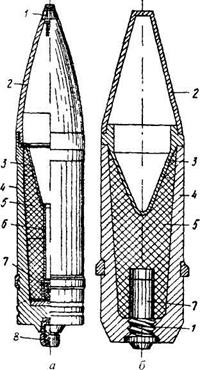

Снаряд состоит из оболочки и снаряжения. Конструкция оболочки (рис 9.9) включает в себя корпус 2 с ведущим пояском 1, привинтную головку 3 и винтное дно 4. В зависимости от типа и назначения снаряда его корпус может быть сплошным

По наружному габариту оболочку снаряда образуют следующие элементы, вершина снаряда (а), головная часть (б), продолжающаяся от вершины до верхнего центрующего утолщения (в), цилиндрическая или ведущая часть снаряда (г), включающая в себя одно или два центрующих утолщения и один или два медных (пластмассовых и т п) ведущих пояска (д), запоясковая часть (е), донный срез (ж)

Внутренние очертания снаряда определяются нарезным очком под трубку или взрыватель, полостью для снаряжения и очком под ввинтное дно или донный взрыватель.

Головная часть снаряда обычно оживальная (ее образующие являются дугами окружности) Такая форма обеспечивает хорошие аэродинамические свойства снаряда и достаточное заполнение его ВВ

Ведущие пояски запресовываются в кольцевые канавки на корпусе снаряда, имеют в сечении форму ласточкина хвоста Ведущий поясок служит для придания снаряду вращения в канале ствола, обтюрации пороховых газов при выстреле и центрования нижней части снаряда, если нижнее центрующее утолщение отсутствует Ширина ведущего пояска определяется расчетом его на прочность при выстреле, однако она не должна превышать 25 30 мм для снарядов крупного калибра и 20 25 мм - для среднего В противном случае возможно образование бахромы после вылета снаряда и ухудшение его баллистических свойств Если расчетные размеры пояска больше рекомендованных, следует ставить два (или несколько) узких ведущих поясков. Превышение диаметра ведущего пояска над диаметром канала ствола по дну нарезов называется его форсированием и служит для уменьшения прорыва пороховых газов и снижения чувствительности снаряда к износу канала ствола Величина форсирования 0,0009...0,012 калибра.

Рассмотрим устройство и действие снарядов основного назначения.

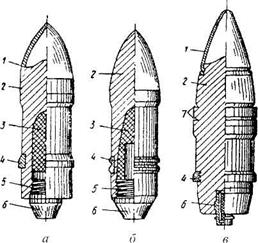

Осколочные снаряды (рис. 9.10) используются в полевой артиллерии - для стрельбы по живой силе и боевой технике, разрушения легких заграждений и укрытий противника, а в зенитной артиллерии - для поражения воздушных целей. Осколочные снаряды могут оказывать ударное, зажигательное и инициирующее действия.

В момент инициирования в ВВ образуются детонационные волны сферической формы, движущиеся от мест инициирования. Взаимодействие их с оболочкой снаряда приводит к появлению пластической волны в ее материале. Диаметр оболочки увеличивается в 1,4...2,4 раза по отношению к первоначальному. Оболочка разрушается, когда напряжения в ее материале превысят допустимые. Направление трещин при этом произвольно. Пересекаясь между собой, они образуют осколки различной величины и формы. Количество осколков и направление их разлета зависит от толщины и материала стенок снаряда, массы и свойств ВВ, а также характера инициирования.

Осколочное действие характеризуется количеством убойных осколков, распределением их по поражаемой площади и радиусом поражения. Убойные осколки имеют массу 4.. 5 г и обладают кинетической энергией 80.. 100Дж

Зажигательное действие при попадании осколков в топливные хранилища, баки самолета объясняется образованием большого количества мелких раскаленных частиц облицовки емкостей. Они и воспламеняют на воздухе горючее или его пары, вытекающие из пробоин.

Снаряды с готовыми поражающими элементами предназначаются для уничтожения открытой живой силы противника (стрелы, картечь).

Поражающие элементы в виде стрел имеют длину около 25 мм и массу 0,5 г. В корпусе снаряда их находится несколько тысяч. При срабатывании взрывателя заряд ВВ, находящийся в переходной трубке, раскалывает головную часть корпуса снаряда и воспламеняет вышибнои заряд. Давлением образовавшихся газов и центробежными силами стрелы выорасываются из вращающегося снаряда и рассеиваются. За счет оперения стрелы стабилизируются и летят острием вперед.

Картечь состоит из сферических пуль, находящихся в оболочке из листового железа или картона; оболочка закрывается с торцов металлическим или деревянным дном и крышкой. Возможно использование картечи с вышибным зарядом или в виде дробового выстрела. В последнем случае нельзя использовать картечь для стрельбы из орудий с дульными тормозами.

Фугасные снаряды (см. рис. 9.10. б) применяются для разрушения небетонированных оборонительных сооружений, а в отдельных случаях используют против танков и живой силы противника.

Разрушающее действие фугасного снаряда производится газами (фугасное действие) и частично образующимися осколками. При взрыве возникают ударные волны, то есть области сжатия с резким скачком давления, плотности и высокой температурой на фронте волны. Разрушающее действие ударной волны определяется избыточным давлением на ее фронте.

Ударные волны возникают при разрыве снаряда не только в атмосфере, но и в грунте. В результате действия продуктов взрыва на грунт образуются три характерные зоны: вытеснения, разрушения и сотрясения. В зоне вытеснения грунт отсутствует. Зона разрушения — это область, в которой грунт разрушен, растрескан. В зоне сотрясения ослабленная ударная волна не в состоянии нарушить связь между частицами грунта.

Взрыв в грунте, как правило, сопровождается образованием воронки (1 кг тротила выбрасывает 1,2...1,5 м3 грунта). Фугасное действие по бронированным целям приводит к заклиниванию, срыву и опрокидыванию башен; разрушению механизмов и приборов за броней; детонации боекомплекта танка и т. д.

Осколочно-фугасные снаряды (рис. 9.10, в) являются примером унификации снарядов различного назначения. Конструкция снаряда и его данные являются промежуточными между осколочной и фугасной гранатами. Широкое применение осколочно-фугасных снарядов, особенно в артиллерии среднего калибра, объясняется удешевлением производства унифицированных боеприпасов и упрощением питания войск в бою. То или иное действие снаряда при выполнении конкретной боевой задачи достигается соответствующей установкой взрывателя на осколочное или фугасное действие.

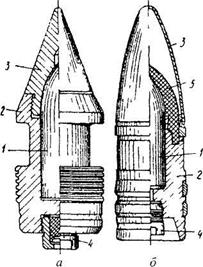

Бронебойные снаряды подразделяются на две большие группы: калиберные и подкалиберные снаряды

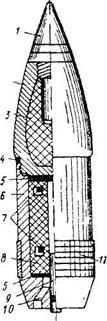

Калиберные бронебойные снаряды (рис. 9.11) могут быть ка-морными (с разрывом зарядов ВВ) и сплошными (без ВВ), а по конструкции головной части - остроголовыми, тупоголовыми и с бронебойным наконечником. Для уменьшения аэродинамического сопротивления на головной части закрепляется тонкий баллистический наконечник, не участвующий в пробивании брони. В конструкциях бронебойных снарядов применяется предложенный адмиралом С. О. Макаровым бронебойный наконечник, уменьшающий рикошетирование, а также частично разрушающий верхний слой брони.

Трассирующий состав в трассерах снарядов и пуль воспламеняется от пороховых газов в канале ствола, горит при полете в воздухе, обозначая (трассируя) траекторию снаряда (пули). Необходимая эффективность действия трассеров обеспечивается химическим составом, скоростью горения трассирующего вещества, размерами трассера. В качестве горючих веществ в них применяются порошки магния и алюминия, сцементированные различными смолами. Цвет трассы зависит от вида применяемого окислителя или красителя. При горении стронция получается красная окраска, бария — зеленая, меди - синяя и т. п.

Рис 9.11 Калиберные бронебойные снаряды

а - каморныи тупого ювый, б - каморный остроголовый, в - сплошной с подрезами, г - с бронебойным наконечником, 1 - баллистический наконечник 2 — корпус, 3 - разрывной зарят, 4 - ведущий поясок, 1 - взрыватеть, 6 - трассер, 7 - подрезы, 8 - бронебойный наконечник

Подкалиберные бронебойные снаряды (рис 9.12) за счет меньшей массы (Сq=6…8) при стрельбе из одного и того же орудия получают большую, по сравнению с калиберным, скорость.

Корпус или поддон изготавливается из мягкой стали, железа, алюминиевых сплавов или других материалов, бронебойный сердечник - из металлокерамических сплавов, обладающих высокой прочностью и твердостью. Кроме снарядов катушечной и обтекаемой формы используются также снаряды с отделяющимся поддоном. В таких снарядах сердечник с оболочкой размещается в поддоне специальной конструкции, имеющем калибр орудия. Поддон с ведущим пояском обеспечивает нормальное ведение снаряда по каналу ствола, а после вылета отделяется за счет аэродинамических или центробежных сил Стабилизация подобных снарядов возможна как за счет их вращения, так и с помощью оперения (стреловидные снаряды).

Пробивание брони характерно при взаимодействии остроголового снаряда и брони низкой твердости. При попадании притуплённого снаряда в броню высокой твердости происходит выбивание пробки. Кроме этих явпений, возможен огкол брони с внутренней ее стороны Поражение за броней проявляется в виде ударного, фугасного, осколочного и зажигательного действий снаряда.

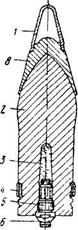

Кумулятивные снаряды (рис 9.13) служат для стрельбы прямой наводкой по бронированным целям и вертикальным стенкам оборонительных сооружений Их применение базируется на использовании кумулятивного эффекта повышения действия взрыва заряда в одном направлении за счет его специальной формы (наличие кумулятивной воронки) Кумутягивное действие усиливается, если внутреннюю поверхность воронки покрыть тонким слоем мягкого металла. При этом существует оптимальное расстояние между торцом заряда и преградой, на котором действие заряда максимально.

Процесс кумуляции происходит следующим образом

Давление детонационной волны, перемещающейся по направлению к поверхности брони, обжимает облицовку воронки и вынуждает ее постепенно двигаться к оси воронки, где частицы облицовки соединяются на оси воронки в кумулятивную струю Скорость кумулятивной струи достигает 10 км/с. В результате воздействия ее на преграду развиваются давления в десятки тысяч МПа. Под действием кумулятивной струи преграда деформируется, ее материал начинает растекаться в радиальных направлениях, образуя отверстие, которое углубляется с некоторой скоростью Пробивное действие возрастает с увеличением длины струи, плотности металла облицовки, а также при использовании ВВ с большой массовой плотностью и скоростью детонации Закручивание струи (вращение снаряда) приводит к ее размыванию и, следовательно, уменьшению действия по преграде.

Рис 9.13 Кумулятивные снаряды

Рис 9.14 Схема образования кумулятивной струи

Кумулятивные снаряды при очень высоких скоростях встречи с преградой могут разрушиться до возникновения и действия кумулятивного эффекта. Это необходимо учитывать при установлении комплекта боеприпасов для проектируемого орудия. Кумулятивные снаряды возможно применять в орудиях с малыми начальными скоростями.

Основные характеристики некоторых отечественных артиллерийских выстрелов приведены в Приложении (табл. П. 15 и П. 16).

Одной из основных тенденций в развитии современной артиллерии является повышение ее могущества. Этого можно достичь увеличением калибра снарядов и улучшением их аэродинамической формы, применением мощных ВВ (в том числе и ядерных зарядов) и использованием новых материалов для поражающих элементов.

Другой путь связан с повышением начальных скоростей снарядов. Например, за счет применения подкалиберных снарядов.

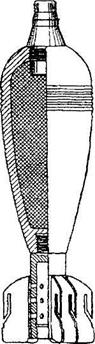

Перспективным для увеличения дальности стрельбы представляется применение активно-реактивных снарядов (АРС) (рис. 9.15). Двигатель АРС включается после вылета снаряда из канала ствола в определенной точке его траектории, соответствующей максимальному приращению дальности. Использование АРС калибром более 100 мм позволяет увеличить дальность полета в 1,3...2 раза по сравнению с классическим принципом метания. Однако коэффициент наполнения АРС невелик (5...10 %), так как размещение его двигательной установки в заданных массах и габаритах возможно лишь за счет некоторого уменьшения количества ВВ

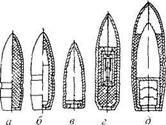

Снаряды для стрелкового оружия малого калибра (обычно до 15 мм) называют пулями. Условно их отличают от снарядов артиллерийских по способу ведения по каналу ствола: пуля врезается в нарезы оболочкой, а снаряд - ведущим пояском. На рис. 9.16 показано устройство современных пуль.

Рис 9.15 Активно-реактивный снаряд

Рис 9.16 Устройство современных пуль а - обыкновенная оболочечная, б - стальным сердечником (бронебойная) в - зажигательная, г - пристрелочная, д - бронебойно-зажигательная-трассирующая

Рис 9.17 Осколочная и фугасная мины

Толщина оболочек пуль составляет 0,06..0,08 d. Поперечная нагрузка пуль q/S обычно находится в пределах 22…25 г/см2

Для стрельбы из минометов применяются мины, внешний вид которых представлен на рис 9.17.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 4075; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!