КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Культура новгородских сопок

|

|

|

|

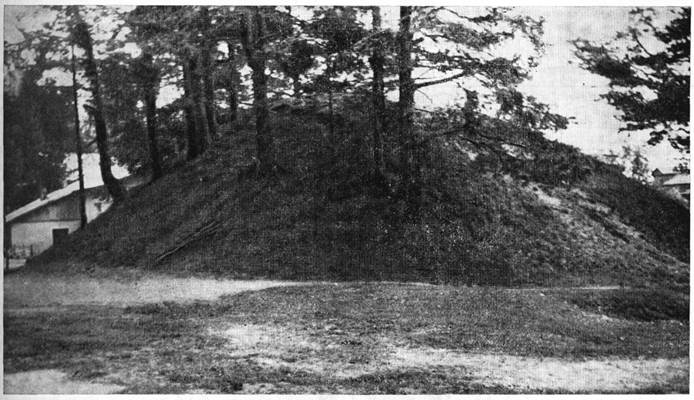

Сопки — высокие крутобокие насыпи с уплощенной или горизонтальной вершиной и с кольцом, выложенным из валунов, в основании (рис. 10). Эта внешняя характеристика сопок позволяет разграничивать их от погребальных насыпей, относимых к курганам. Следует заметить, что среди сопок встречаются и насыпи с полусферическими и с коническими верхами. У некоторых высоких и крутобоких насыпей не заметно валунной обкладки. Она могла не сохраниться, но иногда находится внутри насыпи.

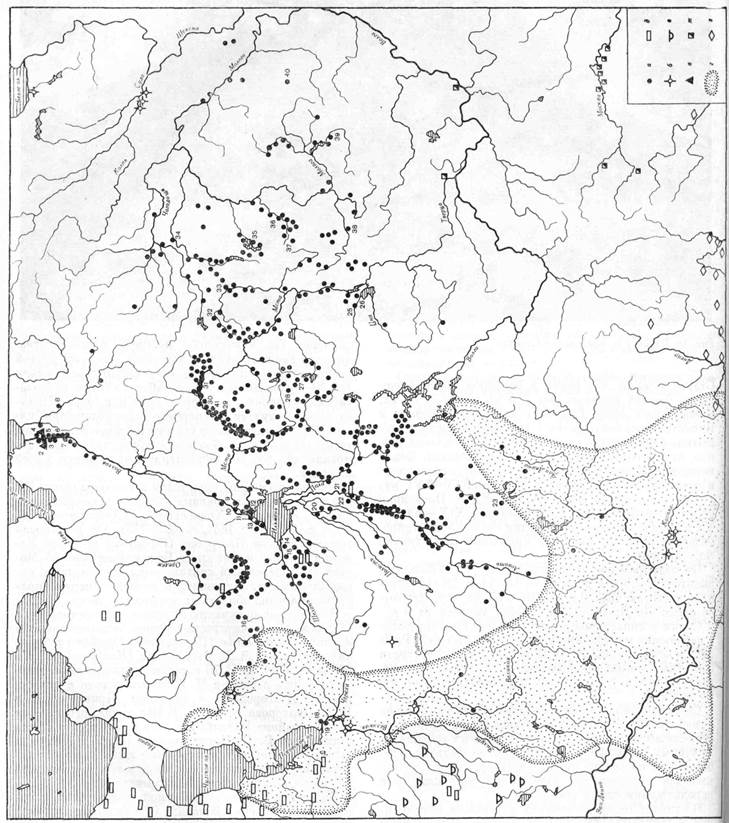

Основным районом распространения сопок является бассейн оз. Ильмень (карта 9). Более 70% могильников, в которых имеются такие насыпи, расположено в этом бассейне. Остальные сопки занимают верховья Луги и Плюссы, верхнее и среднее течение Мологи, т. е. районы, непосредственно примыкающие к Ильменскому бассейну. Вне этой территории, в отдельных пунктах бассейнов Западной Двины, Великой и нижней Мологи, известны немногочисленные и разрозненные сопкообразные насыпи.

Наиболее плотно сопки расположены в южном и юго-восточном Приильменье, в верховьях Луги и Мологи. Очевидно, это были основные районы, занятые населением, оставившим описываемые памятники.

ГЛАВА 3. КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

|

Рис. 10. Сопка у д. Крестецкая Слобода

Старое мнение, что сопки в основном сосредоточены на берегах крупных рек, т. е. на торговых путях, связывавших север Европы с арабским Востоком и Византией, не соответствует действительности. Абсолютное большинство сопок находится на мелких речках, не пригодных для древнего судоходства. Сопки концентрируются в тех местностях, где расположены и древнерусские курганы и жальники X—XVI вв., а также поселения XIX — начала XX в. Почвенная карта показывает, что население как XIX — начала XX в., так и времени сооружения сопок концентрировалось в районах, наиболее пригодных для занятий земледелием.

По размерам сопки разнообразны — от небольших, высотой 2—2,5 м и диаметром 12—14 м, до грандиозных, достигающих 10 м и более в высоту при диаметре около 40. Преобладают насыпи высотой до 5 м.

Сопки расположены в одиночку или группируются в небольшие могильники из двух-трех насыпей. Реже попадаются группы из 4—12 сопок, а около четверти известных могильников состоит из сопок, сгруппированных вместе с курганами или жальничными погребениями.

Сравнительно высокий процент одиночных сопок и небольших могильников объясняется, во-первых, существованием в то время малодворных поселений, во-вторых, спецификой подсечного земледелия, требовавшего не только смены участков, предназначенных для возделывания культурных растений, но и передвижения самих поселений.

В отличие от древнерусских курганных могильников, в которых погребальные насыпи расположены

скученно, без какого-либо порядка, сопки, составляющие единые группы, отдалены одна от другой всегда на более или менее значительные расстояния (от 20—30 до 100 м и более). Обычно сопки располагаются цепочкой вдоль берега реки или озера. Имеется немало случаев бессистемного расположения насыпей. Если могильники состоят из сопок и курганов, то курганы обычно образуют особую, крайнюю часть могильника или же концентрируются вокруг одной из сопок.

Первые раскопки сопок были проведены около 150 лет назад одним из первых русских археологов-славистов Зорианом Ходаковским (Ходаковский 3., 1839, с. 147-149; 1844, с. 368-375). Он исследовал три сопки около Новгорода (Волотово) и Старой Ладоги (Велеша) и еще три в Бежецах на верхней Мо-логе. 3. Ходаковский считал сопки славянскими погребальными памятниками и в общих чертах правильно наметил область их распространения.

В 1873 г. по поручению Русского археологического общества шесть интересных сопок, расположенных в южном Приильменье (Коровичино, Марфино и Селя-ха), исследовал Л. К. Ивановский (Ивановский Л. К., 1881а, с. 57—67). К 70-м годам прошлого века относятся также раскопки Н. Г. Богословского в окрестностях Новгорода и в западном Приильменье и В. А. Прохорова на Мете. В 90-х годах раскопками сопок в районе Валдайских озер и в бассейне Меты занимались В. С. Передольский, П. А. Путятин и слушатели Петербургского археологического института. Все эти исследования велись несовершенными методами, без достаточной документации.

Более ценны в научном отношении исследования Н. Е. Бранденбурга. В начале 90-х годов он раскопал десять сопок, расположенных в низовьях Волхова:

ЧАСТЬ I. СЛАВЯНЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В V—VII ВВ.

ГЛАВА 3. КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Октябрьское, Лопино, Велеша, Победшце, Плакун, Старая Ладога (Бранденбург Н. Е., 1895, с. 90, 91, 135—141). Исследователь считал их славянскими погребальными насыпями.

Итоги археологического изучения сопок были подведены в самом конце XIX в. А. А. Спицыным (Спи-цын А. А., 1899г, с. 142—152). Отметив распространение этих памятников в старом славянском ареале, исследователь определил сопки как погребальные насыпи восточного славянства и датировал их IX— X вв. В других статьях А. А. Спицын писал о сопках как о памятниках одного из восточнославянских племен—словен новгородских (Спицын А. А,, 1899в, с. 308—310). Позднее, указывая на расположение сопок по берегам крупных рек — основных торговых путей того времени, он отнес эти памятники к норманнам (Спицын А. А., 1908, с. 16; 1922, с. 1-8). Впрочем, впоследствии А. А. Спицын от этого мнения отказался.

В начале XX в. единичные сопки раскапывали Н. К. Рерих (Устрека на р. Уверь), В. Н. Глазов (Овселуг в Осташковском уезде) и К. Д. Трофимов (Средние Озерцы на Плюссе). Наиболее значительные исследования того времени принадлежат П. Г. Любомирову (Любомиров 77., 1913, с. 224—234), раскопавшему шесть сопок на берегах Меты (Илем-ки, Никулище и Золотое Колено).

В 1930 г. изучением сопок в Приладожье занимался В. И. Равдоникас, высказавший сомнение в их славянской принадлежности опять-таки из-за расположения этих памятников по берегам крупных рек, а также отмечая некоторое их сходство с погребальными насыпями Скандинавии (Равдоникас В. И., 1934, с. 36, 37). В 30-х годах две сопки раскопал Новгородский музей, но материалы не были опубликованы.

Сведения о новгородских сопках суммированы в работе Н. Н. Чернягина, вышедшей в 1941 г. (Черня-гин Н. Я., 1941, с. 94—134). К тому же времени относится статья П. Н. Третьякова, посвященная ранним памятникам северной части восточного славянства (Третьяков 77. Я., 1941, с. 37-39). В этих работах время захоронений в сопках определяется VI—IX вв. Составленная Н. Н. Чернягиным карта сопок показала, что они занимают в основном те об-

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 1093; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!