КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Искусственное освещение рабочих мест и строительных площадок

|

|

|

|

Организация рационального освещения рабочих мест и строительных площадок является одним из основных вопросов охраны труда. 0т устройства освещения во многом зависит производительность и безопасность труда, а также качество выполняемых работ.

Для освещения используют несколько видов источников искусственного света: лампы накаливания, люминесцентные лампы, специальные лампы с повышенной световой отдачей (ртутные лампы, электрические дуги) и др. В настоящее время для освещения строительных площадок применяют исключительно лампы накаливания, которые просты по устройству и удобны в эксплуатации. Однако считается целесообразнее для освещения открытых площадок применять более экономичные лампы типа ДРЛ.

Для лучшего распределения светового потока источника света, защиты глаз от чрезмерной его яркости, предохранения от механических повреждений и загрязнений, а также для крепления источника света и подведения к нему электрического тока применяют осветительные приборы. Осветительные приборы подразделяют на две группы: осветительные приборы ближнего действия — светильники и осветительные приборы дальнего действия — прожекторы.

По характеру распределения светового потока светильники подразделяют на светильники прямого, отраженного и рассеянного света.

По конструктивному исполнению светильники подразделяют на шесть групп:

открытые светильники — лампа соприкасается непосредственно с внешней средой («Люцетта», глубокоизлучатель);

защищенные светильники — лампа отделена от внешней среды прозрачной или рассеивающей оболочкой (шар молочного стекла, «Универсаль» с затенителем);

влагозащищенные светильники — корпус-патрон, отражатели и другие детали изготовлены из материалов, противостоящих действию влаги, или защищены специальными покрытиями, которые обеспечивают требуемую изоляцию токоведущих проводов (фарфоровый полугерметический);

пыленепроницаемые светильники — лампа и патрон защищены от попадания в них пыли (ПУ-300, ВПН-150, РН-100, С-131);

взрывозащищенные светильники — удовлетворяющие требованиям ограничения температуры и не допускающие возникновения искр (НОБ-300, ВЗГ-200);

специального назначения (например, пригодные для работы под водой).

Прожекторы применяют двух серий: прожекторы заливающего света (ПЗС-25, ПЗС-35, ПЗС-45) и прожекторы для освещения фасадов (ПФС-35 и ПФС-45). Для освещения строительных площадок в основном применяют прожекторы заливающего света.

Для ламп типа ДРЛ во Всесоюзном научно-исследовательском светотехническом институте (ВНИСИ) запроектированы достаточно простые светильники типа СЗК-1 и СЗК-2. Первый из них предназначен для ламп мощностью 500, 750 и 1000 вт, второй — для ламп мощностью 250 вт.

Искусственное освещение должно выполняться согласно предварительно составленному проекту, в котором должны быть указаны источник света, освещенность, система освещения и коэффициенты запаса, осветительные приборы и места размещения их в освещаемом пространстве, напряжение и схема питания осветительной установки, места расположения групповых щитков и трассы сети, марка проводов и способы прокладки» сети, меры защиты от поражения электрическим током.

Электрическое освещение рабочих мест, проходов, проездов и площадок регламентируется тремя основными документами:

нормами электрического освещения строительных и монтажных работ (СН 81—60);

главой СНиП П-А.8-62 «Искусственное освещение. Нормы проектирования»;

разделом IV «Электрическое освещение» Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Выбор источника света и осветительного прибора является основным вопросом организации освещения строительной площадки и рабочих мест, от правильного решения которого зависит экономичность и надежность освещения. При выборе осветительного прибора следует руководствоваться условиями среды, требованиями к светораспределению и соображениями экономики. Рекомендуемые типы осветительных приборов в зависимости от условий среды приведены в табл. 2.

Минимально допустимый уровень освещенности определяется точностью выполняемых работ, коэффициентом отражения рассматриваемых деталей, окружающего их фона, контрастностью различения деталей и опасностью травматизма.

Таблица 2

| Участки строительных и монтажных площадок, помещений | Типы прожекторов и светильников |

| Открытые территории, строительные и монтажные площадки Помещения сухие и влажные (механические мастерские, административные и др.) Помещения сырые - особо сырые - пыльные (бетонные, камнедробильные заводы) Помещения «пожароопасные класса П-I с наличием горючих газов, П-II с наличием горючей пыли (деревообрабатывающие цеха) Помещения пожароопасные класса П-Па для складирования горючего Открытые склады древесины, угля, минеральных масел Помещения взрывоопасные класса B-I с наличием опасных газов и паров Помещения взрывоопасные класса В-П при наличии горючей взрывоопасной пыли | ПЗС-45, ПЗС-35, ПЗС-25, ПФС-45- 1, зеркальные лампы, СПО-300, СПО-1000, ПУ, Гэ, ШМ, Фм, ПГ, ВПН, ВД, ВДЗ Ум, Гэ, Лп, Шм, Ск Ум,Гэ, Лн. Шм, ВПИ, ПУ ПУ, Фм, СПО, ПГТ ПУ, Фм, РН, Гэ, ПН, ВПН ПУ, Фм, РН, НОВ (при наличии вентиляции и местного отсоса отходов допускаются У и Гэ) Фм, ПУ, Ум У, Гэ, ПУ, Фм, ПЗС-45, ПЗС-35 ВЗГ НОБ |

Санитарными нормами СН 245—63 регламентируются семь градаций точности работ, выполняемых в производственных помещениях:

I разряд — работы особой точности, связанные с необходимостью различать подробности размером до 0,1 мм;

II разряд — работы высокой точности, связанные с необходимостью различать подробности размером от 0,1 до 0,3 мм;

III разряд — точные работы — различение подробностей размером 0,3—1 мм;

IV разряд — работы малой точности — различение подробностей размером 1 — 10 мм;

V разряд — грубые работы — размеры подробностей более 10 мм;

VI разряд — работа, требующая общего наблюдения за ходом производственного процесса без выделения отдельных деталей;

VII разряд— работы с самосветящимися предметами или материалами.

Нормы освещенности рабочих мест под открытым небом приведены в табл. 3.

В условиях повышенной опасности травматизма нормы освещенности для работы III и IV разрядов следует принимать соответственно по II—III разрядам.

Таблица 3

| Разряд работ | Характеристика выполняемых работ | Наименьшая освещенность в лк |

| I II III IV | Работы повышенной точности, требующие различения отдельных деталей, при отношении наименьшего размера объекта различения к расстоянию до глаза менее 0,005 Работы точные, требующие различения отдельных деталей, при отношении наименьшего размера рассматриваемой детали к расстоянию до глаза в пределах 0,005—0,02 Работы малой nочности и грубые при отношении наименьшего размера рассматриваемой детали к расстоянию до глаза в пределах 0,02—0,05 Работы с механизмами, не требующие различения отдельных мелких деталей производственного процесса Работы, требующие различения лишь крупных предметов, находящихся в непосредственной близости к работающему, или связанные с обзором рабочих поверхностей без выделения на них каких-либо деталей |

При расчете осветительной установки принято вводить коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности за счет уменьшения светового потока источника света, загрязнения осветительной арматуры, а также загрязнения стен и потолков освещаемого помещения, запыленности освещаемого помещения (табл.4).

Таблица 4

| Помещения | Коэффициент запаса | |

| люминесцентные лампы | лампы накаливания | |

| С большим выделением пыли, дыма, копоти (бетонные, камнедробильные заводы и др.) Со средним выделением пыли, копоти, дыма (деревообрабатывающие, механические цеха) С малым выделением пыли, копоти, дыма (конторы, проектные бюро) Открытые пространства | 2,0 1,8 1,5 1,5 | 1,7 1,5 1,3 1,3(1,5 для прожекторного освещения) |

На практике применяют две отличные между собой системы: систему общего освещения с равномерным и локализованным размещением светильников и систему комбинированного освещения.

На строительных площадках чаще применяют систему общего освещения с локализованным размещением светильников и реже систему комбинированного освещения.

Система комбинированного освещения рекомендуется: при выполнении точных работ, относящихся к разрядам I, II, III, за исключением тех случаев, когда устройство местного освещения невозможно по техническим или конструктивным соображениям;

на рабочих местах, требующих изменения направления светового потока в процессе работы, или там, где отдельные предметы создают тени.

Система общего освещения рекомендуется: при выполнении работ, не требующих большого и длительного напряжения зрения (IV разряда), а также во вспомогательных, административно-конторских и складских помещениях; при выполнении на всей площади однотипных по точности работ (погрузочно-разгрузочные, транспортные, такелажные, укладка бетона и т. п.);

в том случае, если на рабочих поверхностях не создаются тени и не требуется изменять направление светового потока.

Локальное размещение светильников в системе общего освещения целесообразно в том случае, если на различных участках выполняются работы различной точности, требующие различных условий освещенности.

По назначению электрическое освещение строительных площадок подразделяют на рабочее (включая охранное освещение) и аварийное.

Размещение прожекторов заливающего света на освещаемой территории может быть либо групповым по 10—15 шт. на каждой мачте, либо индивидуальным по один-два прожектора на столбе. Групповое размещение прожекторов обычно применяют при освещении больших территорий (площадь более 10000 м2), при высоких уровнях нормированной освещенности и в случаях, когда по условиям строительства освещаемого объекта число мачт должно быть сведено к минимуму. В этом случае расстояние между мачтами допускается до 400—500 м.

При освещении небольших площадей (не более 4000— 5000 м2 при ширине освещаемой площади до 100 м) и при невысоких уровнях освещенности (до 2 лк) обычно применяют прожекторы ПЗС-24 или ПЗС-35 с лампами накаливания мощностью соответственно 300 или 500 вт, устанавливаемые на мачтах высотой 15 м. При ширине освещаемой площади от 100 до 150 м применяют мачты высотой 20 м с прожекторами типа ПЗС-35 или ПЗС-45. Для более широких площадок (150—350 м) рекомендуются мачты высотой 30 ж с прожекторами типа ПЗС-45, а при ширине площадок более 350 м — мачты высотой 50 м с прожекторами типа ПЗС-45 или ПФС-45-1.

В целях устранения слепящего действия светильников санитарными нормами проектирования промышленных предприятий (СН 245—63) регламентируется минимально допустимая высота их подвеса.

Высота подвеса над уровнем земли или рабочей площадки светильников общего освещения лампами накаливания при работе на открытых пространствах не должна быть меньше значений, приведенных в табл. 5.

Таблица 5

| Тип светильника | Минимально допустимая высота подвеса светильников в м при мощности ламп в вт | |

| до 200 | более 200 | |

| С диффузионными отражателями (типа глубокоизлучатель эмалированный, СПО-300) | ||

| Зеркальные с зеркальными лампами широкого излучения | ||

| Зеркальные с зеркальными лампами глубокого излучения |

Высоту установки прожекторов заливающего света (с защитным углом более 10°) для освещения дорог и проездов принимают по данным табл. 6.

Таблица 6

| Тип прожектора | Мощность лампы в вт/напряжение в сети в в | Наименьшая высота установки в м | Высота типовых мачт в м |

| ПЗС-35 ПЗС-35 ПЗС-45 ПЗС-45 | 500/220 500/127 1000/220 1000/127 | 20—21 20—21 |

Минимально допустимая высота подвеса светильников для освещения дорог

| Мощность установленных ламп в вт | и более | 500-750 | 200-300 | и менее | |

| наименьшая высота подвеса в м | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 5,5 |

Высота подвеса светильников с колпаками из светорассеивающего стекла может быть снижена до 4 м.

Минимально допустимую высоту установки прожекторов определяют по формуле

где Iмакс — максимальная осевая сила света прожектора в cв (для прожекторов типа ПЗС-45 с лампами мощностью 1000 вт, 220 в Iмакс = 130000 cв, с лампами мощностью 1000 вг, 127 в Iмакс = 200 000 св; для прожекторов типа ПЗС-35 с лампами мощностью 500 вт, 220 в Iмакс = 50000 св, а с лампами 500 вт, 127в Iмакс =85 000 св).

Искусственное освещение рассчитывают методом вычисления общего светового потока — определение средней освещен-

ности или точечным[2] методом — определение освещенности в данной точке.

Под освещенностью Е понимается поверхностная плотность светового потока, т. е. отношение падающего на поверхность светового потока F к площади этой поверхности S:

Из основ светотехники известно, что

, так как

, так как  ,

,

то

Тогда формулы, определяющие освещенность, принимают вид:

для элемента поверхности в горизонтальной плоскости в точке А (рис. 1)

для элемента поверхности в вертикальной плоскости в точке А (рис. 2)

,

,

где Ia —сила света светильника по направлению к точке А в св;

α — угол между направлением светового потока к расчетной точке и осью симметрии светильника;

Н — высота подвеса светильника над горизонтальной плоскостью, проходящей через расчетную точку, в м;

Р— кратчайшее расстояние от проекции оси симметрии светильника на горизонтальную плоскость, проходящую через точку расчета, до линии пересечения горизонтальной и вертикальной плоскостей, в м;

L — расстояние от светильника до элемента поверхности в м;

К— коэффициент запаса.

Освещенность от симметрично расположенных светильников общего освещения рекомендуется рассчитывать в такой последовательности:

определить тангенс угла падения светового луча в расчетную точку

,

,

где l — расстояние от расчетной точки до проекции оси симметрии светильника на перпендикулярную плоскость, проходящую через расчетную точку, в м (см. рис. 1 и 2);

по найденному тангенсу определить угол α и cos3α;

по кривой силы света заданного светильника или по таблицам[3] определить силу света Ia для найденного угла α;

подсчитать освещенность горизонтальной и вертикальной плоскостей.

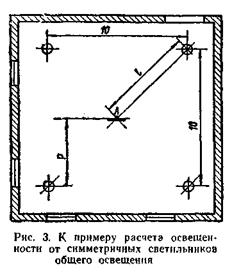

Пример. Деревообрабатывающий цех высотой 5 м освещается светильниками «Универсаль» с лампами накаливания мощностью 500 вт на напряжение 220в (Fл=8100 лм). Светильники расположены по углам квадрата со стороной 10 м (рис. 3). Высота подвеса светильников Н = 3,5 м. Определить освещенность горизонтальной и вертикальной плоскостей, расположенных на пересечении диагоналей поля светильников.

1. Определяем тангенс угла падения светового луча от светильника в расчетную точку

Так как светильники размещены по сторонам квадрата, а расчетная точка находится в центре этого квадрата, то для каждого светильника

, а

, а

2. Определяем угол а и cos3 a:

a = 64°; cos3 a=0,084.

3. Определяем силу света Iа.

По табл. 6 [4] находим силу света под углом 65° для светильника типа «Универсаль» с условной лампой, дающей световой поток 1000 лм =114 св. Фактическая сила света

4. Подсчитываем освещенность горизонтальной плоскости от одного светильника при коэффициенте запаса (по табл. 4) К=1,5:

Так как каждый из четырех светильников создает в расчетной точке одинаковую освещенность, то суммарная освещенность будет

Так как каждый из четырех светильников создает в расчетной точке одинаковую освещенность, то суммарная освещенность будет

5. Подсчитываем освещенность вертикальной плоскости. Так как расчетная точка, лежащая в вертикальной плоскости, освещается лишь двумя светильниками, то освещённость вертикальной плоскости будет

В целях облегчения работы по определению освещенности от каждого светильника на практике пользуются расчетными графиками.

На рис. 4 приведены пространственные изолюксы горизонтальной освещенности светильником «Универсаль» (для условной лампы со световым потоком 1000 лм).

Для определения освещенности от светильника «Универсаль» с лампой, имеющей световой поток Fл, достаточно, зная расстояние от оси светильника до освещаемой плоскости l и высоту H, определить условную освещенность по графику и умножить ее на величину

Пример. Определить освещенность горизонтальной плоскости по данным решенного выше примера при l=7,1м и H = 3,5 м.

По графику (рис. 4) определяем условную освещенность при заданных l и H, которая равна 0,8 лк.

Фактическая освещенность от одного светильника будет

или с учетом коэффициента запаса 6.5 / 1.5 = 4,33 лк, т.е. близка к освещенности, полученной по расчету (4,22 лк).

В настоящее время для расчета освещенности пользуются методом удельной мощности. Удельная мощность осветительной установки (мощность установки, отнесенная к единице освещаемой площади) зависит от типа и мощности лампы, типа светильников и их размещения, характеристики освещаемого помещения и др. Г. М. Кноррингом составлены таблицы значений удельной мощности осветительных установок из стандартных светильников в зависимости от уровня освещенности, площади пола освещаемого помещения и высоты подвески светильников. Некоторые значения удельной мощности приведены в табл. 7.

Пример. В помещении размером 32 X 16 м необходимо создать освещенность в расчетной плоскости 60 лк. Светильники «Люцетта» цельного стекла с лампами мощностью 200 вт подвешены на высоте Н=4 м над расчетной плоскостью. Коэффициент запаса К=1,3. Напряжение сети 220 в. Определить количество светильников.

Пользуясь данными табл. 7, определяем методом интерполяции значение удельной мощности р=12вт/м2. Определяем общую мощность осветительной установки

P=pS= 12 х 32 х 16 = 6144 вm.

| Высота подвески светильника Н в м | Площадь помещения S в м2 | Удельная мощность осветительной установки в вт/м3 при освещенности Е в лк | |||||||

| Светильник «Универсаль» с матированным затенителем | |||||||||

| 4-6 | 50-80 | 2,4 | 4,3 | 8,2 | 11,3 | 16,3 | |||

| 80-150 | 3,8 | 6,8 | 9,5 | ||||||

| 150-400 | 1,7 | 3,3 | 5,7 | 8,1 | 17,5 | ||||

| Более 400 | 1.5 | 2,8 | 6,8 | 10,5 | 15,5 | ||||

| Глубокоизлучатель эмалированный | |||||||||

| 4—6 | 50—80 | 1.9 | 3,3 | 6,2 | 8,6 | ||||

| 80—150 | 1,7 | 2,8 | 5,3 | 7.3 | 15,7 | 28,5 | |||

| 150—400 | 1,5 | 2,5 | 4,6 | 6,4 | 9,6 | 13,7 | 24,5 | ||

| Более 400 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 5,7 | 8,5 | 21,5 | |||

| «Люцетта» цельного стекла | |||||||||

| 4-6 | 50-80 | 2,3 | 3,9 | 10,1 | 16,7 | 25,5 | |||

| 80—150 | 1.8 | 3.2 | 5,6 | 8.3 | 13,5 | 20,5 | |||

| 150—400 | 1,5 | 2,6 | 4,6 | 6,8 | 11,3 | 17,3 | 23,5 | ||

| Более 400 | 1,3 | 2,2 | 9,9 | 20,5 |

Тогда количество светильников будет

Принимаем 32 шт.

Необходимое количество прожекторов можно определять по методу светового потока или удельной мощности.

По методу светового потока количество прожекторов

,

,

где Ен — нормируемая освещенность в лк;

К— коэффициент запаса (для прожекторного освещения К=1,5);

S— освещаемая площадь в м2;

Fл — световой поток ламп накаливания для выбранного типа прожектора в лм (табл. 8);

η — к. п. д. прожектора (для прожекторов типа ПЗС-35, ПЗС-45, ПФС-45-1 η=0,35–0,38);

и — коэффициент использования светового потока прожекторов (ориентировочно при освещении больших площадей и = 0,9; при освещении малых площадей и = 0,7–0,8);

Z— коэффициент неравномерности освещения, равный отношению Емин к Еср (при правильной расстановке прожекторов можно принять Z = 0,75).

Таблица 8

| Тип ламп при напряжении в сети | Мощность в вт | Световой поток в лм при напряжении в в | ||

| 127 в | 220 в | |||

| НВ127-15 | НВ220-15 | |||

| НВ127-25 | НВ220-25 | |||

| НБ 127-40 | НБ220-40 | |||

| НБ127-60 | НБ220-60 | |||

| НБ127-75 | НБ220-75 | |||

| НБ127-100 | НБ220-100 | |||

| НГ127-150 | НГ220-150 | |||

| НП27-200 | НГ220-200 | |||

| НП27-300 | НГ220-300 | |||

| НП 27-500 | НГ220-500 | |||

| НГ 127-750 | НГ220-750 | |||

| НГ127-1000 | НГ220-1000 | |||

| НП27-1500 | НГ220-1500 |

Подставив в формулу указанные значения коэффициентов и приняв  , получим упрощенную формулу

, получим упрощенную формулу

Удельная мощность прожекторного освещения

где Р — мощность ламп в вт всех прожекторов, установленных для освещения площади S в м2.

При проектировании освещения прожекторами типа ПЗС-35* ПЗС-45 и ПФС-45-1 удельную мощность можно определять по формуле р = 0,25 Ер.

Пример. Определить потребное количество прожекторов для освещения строительной площадки размером 150 х 200=30000 м2. Приняты прожекторы типа ПЗС-45 с лампами мощностью 1000 вт на напряжение 220 в (Fл — = 18000 лм, см. табл. 8); нормируемая освещенность Eн=2 лк.

По методу светового потока

или по упрощенной формуле

По методу удельной мощности: р=0,25Ер=0,25 -3=0,75 вт/м2;

22 500

Р=pS=0,75 x 30000=22600 вт, т. е. следует установить 22500 / 1000 = 22,5 ≈ 23 прожектора.

Для ориентировочных подсчетов расхождение в пределах 10—15% считается допустимым.

При определении мест установки прожекторных мачт и отдельных прожекторов, а также углов наклона Θ прожекторов

в вертикальной плоскости (рис. 5, а) и поворота их τ в горизонтальной плоскости (рис. 5,6) применяют расчет по способу компоновки кривых одинаковой освещенности (изолюкс)1.

в вертикальной плоскости (рис. 5, а) и поворота их τ в горизонтальной плоскости (рис. 5,6) применяют расчет по способу компоновки кривых одинаковой освещенности (изолюкс)1.

При групповой установке прожекторов, что имеет место при устройстве общего равномерного прожекторного освещения, рекомендуется группу прожекторов рассматривать как единый источник света с определенным распределением светового потока.

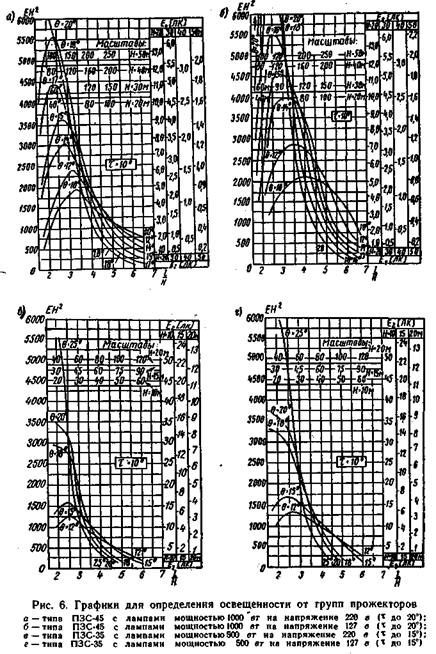

Под группой прожекторов понимается определенное количество прожекторов, установленных на одной и той же прожекторной мачте, на одинаковой высоте от уровня освещаемой поверхности и имеющих один и тот же угол наклона в вертикальной плоскости Θ. Оптические оси смежно расположенных прожекторов группы смещены по отношению друг к другу на угол т (рис. 5,6). При τ до 20° (для прожекторов ПЗС-45) и при τ до 15° (для прожекторов ПЗС-35) освещенность от групп прожекторов можно определять, пользуясь графиками Е = f (l), где l — расстояние в плане от основания мачты (рис. 6).

На этих графиках приведены кривые Е = f (l) для τ=10°. Освещенность при другом значении τ определяют по формуле

где С = 10 / τ

Угол τ, необходимый для создания в заданной точке нормируемой освещенности Ен при коэффициенте запаса К, можно вычислить по формуле

Если освещенность создается от прожекторов нескольких групп, расположенных на одной или нескольких мачтах, под величиной ЕН понимается та величина освещенности, которая должна быть создана от рассчитываемой группы прожекторов.

Пример. Определить освещенность в точках, находящихся на расстоянии от мачты l =60, 90, 120 и 150 м, от группы прожекторов типа ПЗС-45 с лампами мощностью 1000 вт на напряжение 220 в, установленных на высоте Н =30 м.

На мачте установлено восемь прожекторов  с углом наклона в вертикальной плоскости Θ = 17°.

с углом наклона в вертикальной плоскости Θ = 17°.

По графикам (рис. 6, а) для заданных значений  , равных

, равных  по кривой для Θ = 17° определяем соответствующие освещенности при τ=10°, а потом, умножив их на

по кривой для Θ = 17° определяем соответствующие освещенности при τ=10°, а потом, умножив их на  , определим освещенность при τ=20°. Результаты определений сведем в табл. 9.

, определим освещенность при τ=20°. Результаты определений сведем в табл. 9.

Таблица 9

| l,м |

|  , лк , лк

|  , лк , лк

|

| 60 90 120 150 | 2 3 4 5 | 4,6 4,1 1,9 0,9 | 2,3 2,05 0,95 0,45 |

По данным таблицы строим линии одинаковой освещенности (изолюксы).

Если на мачте установлены две или более группы прожекторов на разных высотах, например одна группа для освещения дальних участков на высоте 50 м от освещаемой поверхности, а вторая группа для освещения ближних участков на высоте 30 м от освещаемой поверхности, то освещенность в отдельных точках освещаемой территории будет равна сумме освещенностей от первой и второй групп прожекторов.

В целях обеспечения безопасности от поражения электрическим током большое значение имеет выбор напряжения при устройстве электрического освещения. При расположении светильников на высоте 2,5 м и выше от пола допускается напряжение до 220 в. При меньшей высоте необходимо подключать светильники к более низкому напряжению или применять светильники, которые исключают возможность доступа к лампам без специальных приспособлений.

Для электрических осветительных сетей, прокладываемых внутри зданий, на наиболее удаленных источниках света согласно ПУЭ напряжение должно быть не ниже 97,5% номинального. В сетях наружного освещения и в сетях аварийного освещения допускается снижение напряжения на источниках света до 95%. Наибольшее напряжение в источниках света не должно превышать 105% их номинального значения.

Чтобы выполнить эти требования, необходимо сделать поверочный расчет. При этом в осветительных сетях переменного тока индуктивное сопротивление не учитывают.

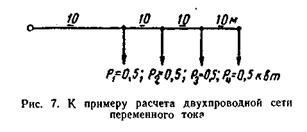

Пример. Проверить потери напряжения в линии переменного тока напряжением 220 в. Сеть однородная, выполненная по всей длине медными проводами ПР сечением 2,5 мм2, проложенными открыто на изоляторах. Нагрузки и их распределение вдоль линии указаны на рис. 7.

Определяем потерю напряжения в сети, однородной по всей длине, по формуле

γ — удельная проводимость в м/ом • мм2 (для меди γ =57,2 м/ом-мм2);

S — сечение провода в мм2;

Uф— фазовое напряжение в линии;

pi—мощность потребителей в квт;

L— длина отрезков линии от источника питания до точки приложения нагрузок в м;

1,2—коэффициент, учитывающий потери мощности в балластных устройствах. Подставляя в формулу числовые значения, получим

Следовательно, получились потери напряжения больше нормы (2,5%) Принимаем ближайшее по стандарту сечение провода S=4 мм2, тогда

Следовательно, принимаем медный провод сечением 4 мм2.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-28; Просмотров: 3347; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!