КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обобщенная оценка ситуации

|

|

|

|

ЭМОЦИЯ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК

Д.О. Хеббу удалось экспериментальным путем вывести зависимость между уровнем эмоционального возбуждения человека и успешностью его практической деятельности. В проводимых им исследованиях выяснилось, что для достижения наивысшего результата НЕБЛАГОПРИЯТНО как слишком слабое, так и чрезмерное по силе эмоциональное возбуждение.

ЭМОЦИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НИ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСС ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ОТДЕЛЕНА ОТ ДРУГИХ ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ — ОЩУЩЕНИЯ, ВОСПРИЯТИЯ, МОТИВАЦИИ И Т.П.

МОТИВАЦИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ СУБЪЕКТУ В ВИДЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ СИГНАЛИЗИРУЮТ ЕМУ О ПОТРЕБНОСТНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТОВ И ПОБУЖДАЮТ НАПРАВИТЬ НА НИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИЙ.

| КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОЦИЙ | |||||

| В зависимости от глубины, интенсивности, длительности и степени дифференцированности выделяются следующие виды эмоциональных состояний: | |||||

| 1.ЧУВСТВЕННЫЙ ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТОН ОЩУЩЕНИЙ | ЧУВСТВЕННЫЙ ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТОН ОЩУЩЕНИЙ — это генетически первичная и простейшая форма эмоций, элементарное проявление органической чувствительности, сопровождающее отдельные жизненно важные воздействия среды (например, температурные, вкусовые) и побуждающее субъекта либо к их устранению, либо, наоборот, сохранению. | ||||

| 2. АФФЕКТ (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) | АФФЕКТ (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) — стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного характера, который наблюдается в критических/экстремальных условиях (при неспособности найти выход из опасных и неожиданных ситуаций) и сопряжен с выраженными двигательными и органическими проявлениями. К основным психологическим характеристикам аффекта относятся: - бурное внешнее проявление эмоционального процесса; - кратковременность, - безотчетность, - низкий уровень осознания собственных действий и поступков; - выраженный диффузный характер аффективного переживания. Аффект захватывает человека тотально, видоизменяя и подчиняя себе практически все его психические проявления. Основное в аффекте — это резко, неожиданно наступающее изменение состояния сознания, его «сужение», сопровождающееся снижением критичности и нарушением волевого контроля совершаемыми действиями. В аффекте резко изменяются параметры внимания: снижается его переключаемость, нарушаются концентрация, память дезорганизуется вплоть до частичной или полной амнезии. | ||||

| СТРЕСС | СТРЕСС — термин, используемый для обозначения обширного круга функциональных состояний человека, возникающих в ответ на разнообразные экстремальные воздействия — стрессоры.

Понятие «стресс» было предложено Г. Селье (1907—1982), первоначально использовалось в физиологии и обозначало «общий адаптационный синдром» — неспецифическую реакцию организма на неблагоприятное или вредное воздействие.

СТРЕСС ЕСТЬ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА НА ЛЮБОЕ ПРЕДЪЯВЛЕННОЕ ЕМУ ТРЕБОВАНИЕ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ПРИСПОСОБИТЬСЯ К ВОЗНИКШЕМУ ЗАТРУДНЕНИЮ, СПРАВИТЬСЯ С НИМ И АДАПТИРОВАТЬСЯ К ИЗМЕНИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.(по Селье).

В переводе с английского стресс — это давление, нажим, напряжение, а дистресс — горе, несчастье, недомогание, нужда.

Стресс включает СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКС ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (Г. Селье в 1936 г.):

- УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА,

- ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ,

- УВЕЛИЧЕНИЕ В КРОВИ КОЛИЧЕСТВА КОРТИКОСТЕРОИДОВ — ГОРМОНОВ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ.

-ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНОГО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА,

- ТРОФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА,

- ВОЗРАСТАНИЕ АКТИВНОСТИ КОРКОВОГО СЛОЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ,

- ИНВОЛЮЦИЯ ЗОБНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЛИМФАТИЧЕСКОГО АППАРАТА,

- ПОВЫШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ,

- ТО ЕСТЬ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕСТРОЙКА ЗАЩИТНЫХ И ИММУННЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА.

«СИНДРОМ БИОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА» развивается в три последовательные фазы:

1. ФАЗА АКТИВАЦИИ, характеризующаяся интенсивной работой симпатической нервной системы и возникновением реакции тревоги;

2. ФАЗА СОПРОТИВЛЕНИЯ/РЕЗИСТЕНТНОСТИ или «СТАДИЯ БОРЬБЫ», предполагающая мобилизацию адаптационных ресурсов организма для преодоления ситуации, вызывающей стресс (надпочечники начинают выделять в кровь специальный «мобилизирующий» гормон кортизол);

3. ФАЗА ИСТОЩЕНИЯ, наступающая в том случае, если после продолжительной борьбы со стрессором или приспособления к нему индивид не достиг позитивного результата.

ВИДЫ СТРЕССА:

1. Физиологический стресс.

Если в случае физиологического стресса, как правило, имеет место воздействие вредоносного, разрушительного агента среды, то психологический стресс в не меньшей степени определяется сигнальным значением стрессора. Его источником может стать, например, субъективная оценка ситуации как неблагоприятной и угрожающей.

2. Психологический стресс подразделяется на информационный и эмоциональный.

2.1. Информационный стресс возникает в ситуациях информационных перегрузок, когда человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой степени ответственности за последствия принятых решений.

2.2. Эмоциональный стресс имеет место в ситуациях угрозы, опасности, фрустрации и пр. При этом различные его формы (импульсивная, тормозная, генерализованная) приводят к резким изменениям в протекании психических процессов, эмоциональным сдвигам, трансформации мотивационной структуры деятельности, нарушениям двигательного и речевого поведения.

| ||||

| 3. НАСТРОЕНИЕ | НАСТРОЕНИЕ — сравнительно продолжительное и устойчивое эмоциональное состояние умеренной или слабой интенсивности. -Настроение имеет субъектную направленность. Настроение имеет следующие отличительные особенности: 1. Низкая интенсивност; 2. Значительная продолжительность, 3. Неясность и безотчетность; 4. Диффузный характер. | ||||

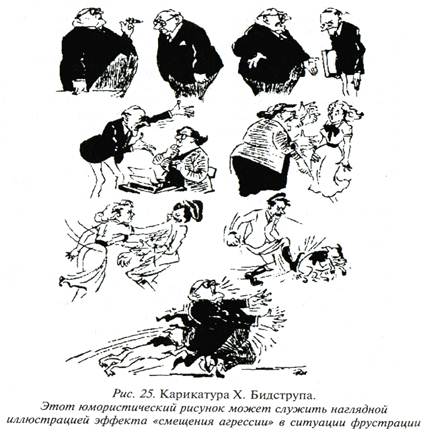

| ФРУСТРАЦИЯ | Этот термин произведен от латинского слова, означающего «ОБМАН, ТЩЕТНОЕ ОЖИДАНИЕ». ФРУСТРАЦИЯ — ЭТО ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ КАК СЛЕДСТВИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ИНДИВИДА С РЕАЛЬНОЙ ИЛИ ВООБРАЖАЕМОЙ ПОМЕХОЙ, ЗАТРУДНЯЮЩЕЙ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ ПОТРЕБНОСТИ. Такой помехой может стать физическая преграда, пространственная удаленность объекта потребности, социальный запрет или нравственный императив. Фрустрация создает, наряду с исходной, новую, ЗАЩИТНУЮ МОТИВАЦИЮ, направленную на преодоление возникшего препятствия (потребность справиться с затруднением). Адекватная реакция на препятствие состоит в том, чтобы преодолеть или обойти его, если это возможно. В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРЯМОЕ АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАКАЗУЕМО, НЕРЕДКО НАБЛЮДАЕТСЯ ЭФФЕКТ «СМЕЩЕНИЯ АГРЕССИИ». СУТЬ ЭТОГО ЭФФЕКТА В ТОМ, ЧТО ПОРОЖДЕННАЯ ФРУСТРАЦИЕЙ ЗАЩИТНАЯ АГРЕССИЯ ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТСЯ (СМЕЩАЕТСЯ) С СУБЪЕКТА ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЫЗЫВАЮЩЕГО ЗАТРУДНЕНИЯ (ФРУСТРАТОРА), НА ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, ТОЛЬКО НАПОМИНАЮЩИЕ ФРУСТРАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ ИЛИ АССОЦИИРУЮЩИЕСЯ С НЕЙ. ФРУСТРАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ БЫВАЮТ: 1. Эпизодическими; 2. Типичными для характера конкретного человека; 3. Нетипичными, порождающими новые формы реагирования и стратегии поведения. Фрустрационные реакции: 1. ТОЛЕРАНТНОСТЬ (терпимость, выносливость) по отношению к фрустратору: а). спокойствие, рассудительность; б). напряженность, связанная с необходимостью затрачивать усилия на сдерживание нежелательной импульсивной реакции. 2. АГРЕССИЯ (гнев, враждебность, проявление грубости, угроза, нападение) и АУТОАГРЕССИЯ (самобичевание, деструктивные действия, направленные на самого себя). 3. ФИКСАЦИЯ (описана М. Майером): а). стереотипность действий; б). сужение сознания за счет сосредоточенности на фрустраторе, который поглощает все внимание. 4. ДЕПРЕССИЯ (тоска, уныние, подавленность, сознание собственного бессилия, доходящее до чувства безнадежности, отчаяния). 5. РЕГРЕССИЯ (описана Фрейдом, позднее — Баркером), возврат к более ранним, примитивным, а нередко и к инфантильным формам реагирования, сопровождающийся снижением личной ответственности за фрустрирующую ситуацию, неудачу. 6. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКАЗ от продолжения деятельности. 7. УХОД В ОТВЛЕКАЮЩУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 8. РЕАКЦИИ БЕСПОМОЩНОСТИ И ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ. 9. ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ САМООПРАВДАНИЯ: а). рационализация, «логичное и убедительное» объяснение собственной неподготовленности, неудачи; б). снижение значимости цели (как в знаменитой басне «Лисица и виноград»: виноград на вид хорош, но зелен); в). компенсация за счет других достижений и заслуг; г). отрицание неудачи, игнорирование трудности; д). подчеркивание исключительности, случайности, нехарактерности фрустрирующего происшествия; е). изоляция фрустратора, отделение фрустрирующего события от основного опыта (описана Фрейдом); ж). интеллектуализация, позволяющая сформировать к произошедшему безэмоциональное («философское») отношение; з). «защитное» иронизирование, юмор и др. | ||||

| 4.СТРАСТЬ | СТРАСТЬ — это интенсивное, обобщенное и продолжительное переживание, доминирующее над другими побуждениями человека и приводящее к сосредоточению на предмете страсти. Характерными чертами страсти являются: - сила чувства, - направленность всех помыслов личности на один объект, - устойчивость, - единство эмоциональных и волевых моментов, - своеобразное сочетание активности и пассивности. | ||||

| 5.ЭМОЦИИ | ЭМОЦИИ появляются: - при наличии у индивида мотивации, - избыточной или неоптимальной по отношению к его приспособительным возможностям. В зависимости от того, в каком направлении нарушается баланс мотивации и возможностей субъекта, можно выделить две категории причин, предопределяющих возникновение эмоций: 1. Недостаточность приспособительных возможностей, 2. Избыточная мотивация. | ||||

| КЛАССИФИКАЦИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ДЕСЯТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ по Кэррол Изард 1980) 1. ИНТЕРЕС — ВОЗБУЖДЕНИЕ. 2. УДОВОЛЬСТВИЕ — РАДОСТЬ. 3. УДИВЛЕНИЕ. 4. ГОРЕ — СТРАДАНИЕ. 5. ГНЕВ — ЯРОСТЬ. 6. ОТВРАЩЕНИЕ — ОМЕРЗЕНИЕ. 7. ПРЕЗРЕНИЕ — ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ. 8. СТРАХ — УЖАС. 9. СТЫД — ЗАСТЕНЧИВОСТЬ. 10. ВИНА — РАСКАЯНИЕ Из 10 фундаментальных эмоций могут образоваться 45 ДИАД И 120 ТРИАД. Вместе с тем в каждый конкретный момент времени человек может испытывать лишь одну преобладающую эмоцию. Выделение фундаментальных эмоций осуществляется на основе ТРЕХ ГРУПП ДАННЫХ: 1. НАЛИЧИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ МИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ; 2. УНИКАЛЬНОЕ СУБЪЕКТИВНОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ (ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО); 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЙ НЕРВНЫЙ СУБСТРАТ. | |||||

| 6.СТЕНИЧЕСКИЕ И АСТЕНИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ. | СТЕНИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ (от греч. sthenos — сила) — эмоциональные состояния, связанные с повышением уровня жизнедеятельности и характеризующиеся возникновением ощущений возбуждения, радостного волнения, подъема, бодрости, общей активации. Их физиологические признаки таковы: - дыхание становится более частым, глубоким и легким, - активизируется работа сердца, - организм в физиологическом плане подготавливается к большим затратам энергии. | ||||

| АСТЕНИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ — эмоциональные состояния, свидетельствующие об отказе от активного преодоления препятствий в ситуации повышенной эмоциональной нагрузки (подавленность, уныние, печаль, нелокализованный страх). Астенические эмоциональные состояния сопровождаются заметным снижением мышечного тонуса, замедлением дыхания, общей вялостью, угнетенностью и т. д. | |||||

| Классификация эмоциональных явлений по К. Шнайдеру. (три группы явлений). | I. ЭМОЦИИ СОСТОЯНИЯ: радость, веселье, спокойствие, уверенность, удовлетворение, печаль, тоска, страх и т.д. | ||||

| II. ЭМОЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СЕБЯ: гордость, чувство собственного достоинства и превосходства, самоуважение, самолюбование. | |||||

| III. ЭМОЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДРУГИХ: симпатия, доверие, любовь, уважение, благодарность, преклонение и восторг или обида, возмущение, вражда, недоверие, игнорирование и т.д. | |||||

| В.К. Вилюнас | ВЕДУЩИЕ ЭМОЦИИ – это эмоциональные состояния и переживания, непосредственно связанные с удовлетворением потребности и активизирующие поиск целевого объекта. | ||||

| ПРОИЗВОДНЫЕ ЭМОЦИИ – осуществляют оценку промежуточных этапов реализации поведения по удовлетворению потребности, предвосхищающие или констатирующие успех/неуспех конкретных действий и при необходимости обеспечивающие изменение общего направления активности. | |||||

| Градация эмоциональных состояний: по С.Л. Рубинштейну | 1. ОРГАНИЧЕСКАЯ (АФФЕКТИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: К аффективно-эмоциональной чувствительности относятся, по мнению Рубинштейна, элементарные удовольствия и неудовольствия, связанные преимущественно с удовлетворением органических потребностей. | ||||

| 2. ПРЕДМЕТНЫЕ ЧУВСТВА: Предметные чувства связаны с обладанием определенными предметами и занятиями отдельными видами деятельности. Эти чувства соответственно их предметам подразделяются на: материальные, интеллектуальные и эстетические. Они проявляются в увлечении одними предметами, людьми или видами деятельности и в отвращении к другим. | |||||

| 3. ОБОБЩЕННЫЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ЧУВСТВА: Мировоззренческие чувства связаны с моралью и отношением человека к миру, социальным событиям, нравственным категориям и ценностям. | |||||

| ФУНКЦИИ И СВОЙСТВА ЭМОЦИЙ. | ||

| ФУНКЦИЯ МОБИЛИЗАЦИИ | ФУНКЦИЯ МОБИЛИЗАЦИИ заключается в том, что эмоциональные процессы (в первую очередь, стенические эмоции) обеспечивают определенный уровень возбуждения/активации, необходимый для запуска поведения по удовлетворению соответствующей потребности. Это проявляется и на физиологическом уровне: выброс адреналина в кровь при эмоциях страха и гнева повышает способность к бегству или оборонительному поведению, а понижение порогов чувствительности, наблюдающееся в состоянии тревоги, помогает индивиду лучше распознавать угрожающие стимулы, например, еле слышное приближение хищника. | |

| ОРГАНИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ | ОРГАНИЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ способствует организации некоторой деятельности, привлекая к ней силы и внимание, что, одновременно, может препятствовать параллельно осуществляемой деятельности, для которой та же эмоция окажется дезорганизующим фактором. Вместе с тем утверждать, что эмоции реализуют и функцию дезорганизации, на том основании, что их интенсивное переживание нарушает эффективное протекание деятельности, приводя к рассогласованию, хаотическим действиям или ступору, неправомерно. По мнению отечественного психолога В.К. Вилюнаса, «в положении о дезорганизующей функции эмоций столько же правды, сколько, например, в утверждении, что праздничная демонстрация выполняет функцию задержки движения автотранспорта». | |

| ПОБУДИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ | ПОБУДИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ инициирует определенную деятельность, к осуществлению которой человек стремится ради особых эмоциональных переживаний, возникающих в ее процессе или результате. | |

| РЕГУЛЯТОРНАЯ ФУНКЦИЯ | РЕГУЛЯТОРНАЯ ФУНКЦИЯ Важнейшая функция эмоций состоит в том, что они служат одним из основных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленного на удовлетворение актуальных потребностей. Регуляторная функция, обсуждаемая в психологической литературе под различными названиями: - функция закрепления — торможения (П.К. Анохин), - следообразования (А.Н. Леонтьев), - подкрепления (П.В. Симонов), — связана со способностью эмоций оставлять в индивидуальном опыте определенные «следы», закрепляя в его памяти те воздействия среды и, - удавшиеся или неудавшиеся действия самого субъекта, которые их возбудили. | |

| АНТИЦИПИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ | АНТИЦИПИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ. Логическим продолжением регуляторной функции является предвосхищающая функция эмоций (O.K. Тихомиров, 1969), поскольку актуализация следов обычно опережает развитие событий, и возникающие при этом эмоции сигнализируют о возможном благоприятном или неблагоприятном исходе. Эмоциональный след сам по себе не имел бы смысла, если бы не было возможности использовать его для прогнозирования будущего. | |

| ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ | ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ. Оценочная функция эмоций ставит их в один ряд с другими формами познания. Эмоции отражают в виде непосредственного переживания значимость для индивида конкретных явлений и ситуаций, состояний организма и внешних воздействий. Оценочная функция рассматривается в качестве центральной в когнитивной психологии, в которой сложилось понимание эмоций как особого механизма интерпретации происходящих событий. | |

| КОМПЕНСАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ | КОМПЕНСАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ. Некоторые авторы связывают с эмоциями функцию компенсации информационного дефицита. Она реализуется в тех ситуациях, когда субъекту не хватает информации для принятия рационального решения. В данном контексте эмоции рассматриваются как особый, «запасной» ресурс для решения сложных задач. Это в первую очередь относится к тем переживаниям, которые служат как бы эмоциональным «аккомпаниментом» инсайта, интуитивного озарения, предвосхищая и сопровождая его. | |

| ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ | ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. Познавательная функция эмоций выражается в том, что они предоставляют человеку информацию о его актуальных потребностях, а также о возможности их удовлетворения в тех или иных ситуациях. Путем анализа эмоциональных состояний и процессов субъект приходит к осознанию собственной иерархии мотивов, приоритетов и ценностей, осмыслению и пониманию глубинных отношений к различным явлениям окружающей действительности, к другим и к самому себе, к миру в целом. Признание познавательной функции эмоций привело психологов к отказу от их традиционного, многовекового противопоставления разуму (вспомним, например, философию стоицизма) и позволило О.Г. Мауреру (I960) утверждать: «ЭМОЦИИ... ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВЫСШИЙ ПОРЯДОК ИНТЕЛЛЕКТА». Говоря о познавательной функции эмоций, следует также выделить такую сложную их форму, как эмпатия — постижение эмоционального состояния другого человека путем сопереживания, вчувствования. Сам термин «эмпатия» был введен в психологию Э. Титченером, обобщившим более ранние теории вчувствования Э. Клиффорда и Т. Липпса. Эмоциональная эмпатия в своих элементарных формах ОСНОВАНА НА МЕХАНИЗМАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ПРОЕКЦИИ И ПОДРАЖАНИЯ АФФЕКТИВНЫМ И МОТОРНЫМ РЕАКЦИЯМ ДРУГОГО. Выделяются две основные формы эмпатии: 1. Сопереживание — переживание тех же эмоций, которые испытывает другой человек посредством отождествления с ним; 2. Сочувствие — переживание собственных эмоциональных состояний и реакций в связи с чувствами другого. Эмпатия играет значительную роль в процессах взаимопознания и взаимопонимания между людьми, является важным фактором и средством межличностной коммуникации. | |

| КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ | КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ. Наконец, эмоции выполняют и коммуникативную функцию, что, главным образом, относится к экспрессивному компоненту эмоциональных процессов. Выражение эмоций позволяет сообщить партнеру по общению важную информацию о внутреннем состоянии субъекта, его отношении к происходящему, предпочтениях и приоритетах и является важнейшей составляющей индивидуального самовыражения. | |

| СВОЙСТВА ЭМОЦИЙ | ||

| Амбивалентность чувств | АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ЧУВСТВ (от лат. ambo — оба и valentis — имеющий силу) — это двойственность (противоположность по знаку) неоднородных эмоциональных состояний, образующих единый комплекс и связанных с отношением к человеку или явлению, при одновременном его принятии и отвержении. Так, например, в переживаниях ревности происходит парадоксальное объединение чувств любви и ненависти. Понятие «амбивалентность чувств» первоначально было предложено Э. Блейлером для характеристики эмоционального поведения пациентов, страдающих шизофренией, — поведения, в котором противоречащие друг другу отношения и реакции сменяют друг друга немотивированно быстро или даже уживаются друг с другом. | |

| Интенсивностью | (силой переживания) | |

| Экстенсивностью | (степенью распространенности чувства в сознании или «широтой охвата» сознательных структур и процессов) | |

| Глубина | глубина: чувства могут затрагивать глубинные пласты личности, простирающиеся за пределами сознания и связанные с наиболее значимыми событиями жизни. | |

| Полярность | ||

| Субъективность | ||

| Непосредственность | ||

| Связь с потребностями и мотивами | ||

| Обобщенность??? | ||

| Пространственно-временные характеристики эмоций (радость; горе) | ||

| Связь эмоций с цветом | ||

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 491; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!