КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Железы полости рта

|

|

|

|

Язык

Зубы

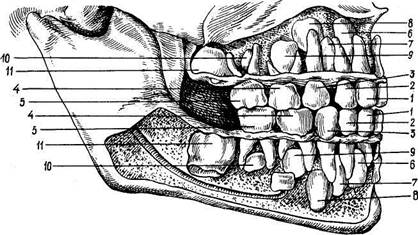

Зубы, denies (рис. ПО), представляют окостеневшие сосочки слизистой оболочки, служащие для механической обработки пищи. Филогенетически зубы происходят из рыбьих чешуи, растущих по краю челюстей и приобретающих здесь новые функции. Вследствие изнашивания они неоднократно замещаются новыми, что нашло свое отражение в смене зубов, которая у низших позвоночных происходит многократно в течение всей жизни, а у человека два раза: 1) временные, молочные, dentes decidui, и 2) постоянные, dentes permanentes. Иногда бывает 3-я смена. (Наблюдался случай 3-й смены зубов у 100-летнего мужчины).

Рис. НО. Зубы молочные и зачатки постоянных.

1 — медиальные резцы молочные; 2 - латеральные резцы молочные; 3 - клыки молочные; 4 - передние моляры молочные; 5 — задние моляры молочные; 6 — медиальные резцы постоянные; 7 — латеральные резцы постоянные; 8 — клыки постоянные; 9 — передние премоляры постоянные; 10 — задние премоляры постоянные; 11 — первые моляры постоянные.

В строении чешуи акул видны важнейшие части зуба — эмаль и дентин, так что можно говорить о гомологии зубов в процессе эволюции от акуловых рыб до человека. В ходе эволюции у рептилий зубы приобретают более прочное положение в челюстях, вследствие чего в зубе начинают различать часть, сидящую в ячейках челюсти, — корень и наружную часть — коронку, служащую для механической обработки пищи. При этом имеющее место при наземном существовании разнообразие пищи и развитие жевательного аппарата определяют развитие и специализацию зубов. В результате вместо однообразных конических зубов рыб, служащих лишь для задержки пищи, у млекопитающих появляются различные формы, приспособленные к разным видам захватывания пищи и ее обработки, а именно: для разрывания (клыки), резания (резцы), раздробления (премоляры) и растирания (моляры).

Человек, относящийся к всеядным, сохранил все эти виды зубов. Однако в связи с перенесением хватательной функции с челюстей на руки у него наблюдается уменьшение величины челюсти и числа зубов. Так, у плацентарных млекопитающих число зубов достигает 44 (зубная формула 3 • 1 -4- З1). У широконосых обезьян Нового Света зубов меньше: 2 • 1 • 3 • 3 = 36, а у узконосых обезьян Старого Света и человека их еще меньше :Г2 • 1 • 2 • 3 = 32, причем у человека наблюдается резкое запаздывание развития 3-го коренного зуба (зуба мудрости), что отражает тенденцию к регрессу зубов. В качестве аномалии описан случай беззубости у. человека.

Зубы явились первыми твердыми структурами в теле древнейших позвоночных, возникшими раньше других частей скелета. Палеонтологи узнали о возникновении позвоночных в конце палеозоя только потому, что от этого времени до нас сохранились лишь зубы. Так как форма их соответствует способу питания и образу жизни, то палеонтолог может определить по зубам ископаемые формы животных и человека.

1 О зубной формуле см. далее.

1 О зубной формуле см. далее.

Рис. 111. Однокорневой зуб (схема) и положение его в челюсти.

Рис. 111. Однокорневой зуб (схема) и положение его в челюсти.

1, 13 — substantia spongiosa maxillae; 2 — canalis radicis dentis; 3 - substantia compacta maxillae; 4, 10 — periosteum maxillae; 5, 11 — parodontium; 6 — gingiva; 7 —dentinum; 8 — enamelum; 9 — pulpa dentis; 12 — cementum; 14 - канал, ведущий в for. apicis dentis.

Развитие зубов. Развитие зубов у человека начинается приблизительно на седьмой неделе эмбриональной жизни. К этому времени в области будущих альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти возникает утолщение выстилающего ротовую полость эпителия, который 6 начинает врастать в виде дугообразной пластинки в подлежащую мезенхиму. Вскоре эта эпителиальная пластинка, продолжая расти в глубину, разделяется по своей длине на две вторичные пластинки, расположенные по отношению друг к другу почти под прямым углом.

' Передняя, или щечно-губная, пластинка в даль-

нейшем расщепляется и превращается в открытую складку эпителия, отделяющую губу и щеки от десны и ведущую, следовательно, к образованию преддверия ротовой полости.

Задняя, зубная, пластинка принимает более вертикальное положение. По краю этой пластинки возникают разрастания эпителия, принимающие форму колбо-видных выпячиваний и являющиеся зачатками молочных

зубов. Эти выпячивания называются зубными колбами, или эмалевыми органами. После образования эмалевых органов зубная пластинка продолжает расти в глубину таким образом, что эмалевые органы оказываются расположенными на ее передней (т. е. обращенной к губе или щеке) стороне.

Развивающийся эмалевый орган приобретает вскоре после своего возникновения форму чаши или колокола, причем соответствующее углубление оказывается заполненным мезенхимой, образующей сосочек зубного зачатка.

Эмалевые органы постепенно утрачивают связь с зубной пластинкой, и зубные зачатки становятся при этом совершенно обособленными.

В обособившихся зубных зачатках возникают составные части зуба таким образом, что клетки эпителия дают начало эмали, из мезенхимной ткани сосочка образуются дентин и пульпа, а из мезенхимы, первоначально окружающей эмалевый орган в виде зубного мешочка, возникают цемент и корневая оболочка.

По мере роста в длину зубного зачатка становятся все более высокими и костные стенки альвеолы.

Зубы расположены в ячейках альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти, соединяясь при помощи так называемого вколачивания, gomph6sis (gomphos, греч. — гвоздь) (название неправильное, так как на самом деле зубы не вколачиваются снаружи, а вырастают изнутри — пример формализма в описательной анатомии). Ткань, покрывающая альвеолярные отростки, носит название десен, gingivae. Слизистая оболочка здесь посредством фиброзной ткани плотно срастается с надкостницей; ткань десен богата кровеносными сосудами (поэтому сравнительно легко кровоточит), но слабо снабжена нервами.

Желобоватое углубление, находящееся между зубом и свободным краем десны, называется десневым карманом.

Каждый зуб, dens, состоит из: 1) коронки зуба, corona dentis, 2) шейки, collum dentis и 3) корня, radix dentis (рис. Ill*, 112). Коронка выдается над десной, шейка (слегка суженная часть зуба) охватывается десной, а корень сидит в зубной альвеоле и оканчивается верхушкой, apex radicis, на которой даже невооруженным глазом видно маленькое отверстие верхушки —foramen

* Этот рисунок и некоторые другие заимствованы из «Атласа анатомии» Кишш-Сентаготаи.

* Этот рисунок и некоторые другие заимствованы из «Атласа анатомии» Кишш-Сентаготаи.

|

|

|

Рис. 112. Строение зуба (схема).

а - двукорневой зуб, постоянный: 1 — dentinum; 2 - cavitas dentis; 3-cementum; 4 - canalis radi-cis dentis; 5 — for. apicis dentis; 6 — apex radicis dentis; 7 — radix dentis; 8 - cervix dentis; 9 — corona dentis; 10 — enamelum; б — признак отклонения корня (вверху) и признак угла коронки (внизу), верхние зубы правой стороны.

apicis. Через это отверстие в зуб входят сосуды и нервы. Внутри коронки зуба имеется полость, cavitas dentis, в которой различают коронковый отдел, наиболее обширную часть полости, и корневой отдел, суживающуюся часть полости, носящую название корневого канала, canalis radicis dentis. Канал открывается на верхушке упомянутым выше отверстием верхушки. Полость зуба выполнена зубной мякотью, pulpa dentis, богатой сосудами и нервами. Зубные корни плотно срастаются с поверхностью зубных ячеек посредством альвеолярной надкостницы, periodontium, богатой кровеносными сосудами. Зуб, периодонт, стенка альвеолы и десна составляют зубной орган. Твердое вещество зуба состоит из: 1) дентина, dentinum, 2) эмали, enamelum, и 3) цемента, cementum. Главную массу зуба, окружающую полость зуба, составляет дентин. Эмаль покрывает снаружи коронку, а корень покрыт цементом.

Зубы заключены в челюстях таким образом, что коронки зубов находятся снаружи и образуют зубные ряды — верхний и нижний. Каждый зубной ряд содержит по 16 зубов, расположенных в виде зубной дуги.

В каждом зубе различают 5 поверхностей: 1) обращенную в преддверие рта, fades vestibiildris, которая у передних зубов соприкасается со слизистой губы, а у задних — со слизистой щеки; 2) обращенную в полость рта, к языку, fades lingudlis; 3 и 4) контактирующие с соседними зубами своего ряда, fades contdctus. Контактные поверхности зубов, направленные к центру зубной дуги, оббзначаются как fades mesidlis (meso, греч. — между). У передних зубов такая поверхность является медиальной, а у задних зубов — передней. Контактные поверхности зубов, направленные в сторону, противоположную центру зубного ряда, называются дистальными, fades distdlis. У передних зубов эта

поверхность является латеральной, а у задних зубов — задней; 5) жевательную поверхность, или поверхность смыкания с зубами противоположного ряда, fades occlusdlis.

Для определения локализации патологических процессов на зубе стоматологи применяют термины, соответствующие названным поверхностям: вести-булярно, орально, медиально, мезиально, дистально, окклюзиально, апи-кально (по направлению к apex radicis).

Для установления принадлежности зуба к правой или левой стороне служат три признака: 1) признак корня, 2) признак угла коронки и 3) признак кривизны коронки (см. рис. 112 6).

Признак корня заключается в том, что продольная ось корня наклонена в дистальную сторону, образуя угол с линией, проходящей через середину коронки.

Признак угла коронки состоит в том, что линия жевательного края зуба по вестибулярной стороне при переходе на мезиальную поверхность образует меньший угол, чем при переходе на дистальную.

Признак кривизны коронки состоит в том, что вестибулярная поверхность коронки переходит в мезиальную более круто, чем в дистальную. Следовательно, мезиальный отрезок вестибулярной поверхности в поперечном направлении будет более выпуклым, чем дистальный. Это объясняется тем, что мезиальный отдел коронки развит более мощно, чем дистальный. Образуется мезиодистальный скат вестибулярной поверхности коронки.

Принадлежность отдельно взятого зуба к верхней или нижней челюсти определяется формой коронки, а также формой и числом корней. Поэтому необходимо знать форму коронки и число корней не только для определенных групп зубов, но и для каждого отдельного зуба данной группы.

Резцы, denies incisivi, по четыре на каждой челюсти, имеют коронку в форме режущих долот, которые разрезают пищу неподходящего размера. Коронка верхних резцов широкая, нижних вдвое уже. Корень одиночный, у нижних резцов с боков сдавлен. Верхушка корня отклонена несколько латерально.

Верхний медиальный резец самый большой из группы резцов. Губная поверхность его коронки выпукла в поперечном и в продольном направлениях. Она имеет 3 небольших продольных валика, из которых каждый заканчивается на жевательном крае зубчиком. По обе стороны от срединного валика находится по одному продольному углублению. Язычная поверхность коронки вогнута в продольном и поперечном направлениях. В шеечном отделе она имеет бугорок, tuberculum dentdle, От которого отходят валики, направляющиеся по дистальному и мезиальному краю язычной поверхности к жевательному краю зуба.' Из 3 признаков зуба наиболее выражен признак кривизны коронки. Корень конической формы и длиннее коронки; боковые бороздки на нем выражены слабо. Он имеет 3 поверхности: губную и две аппроксимальные.

Верхний латеральный резец меньше медиального резца, от которого отличается следующими особенностями: на губной поверхности коронки нередко имеется срединная продольная бороздка, по обе стороны которой на режущем крае нестертых зубов находится по одному небольшому бугорчатому возвышению. На язычной поверхности боковые валики обычно лучше выражены, чем у медиальных резцов. Часто на этой поверхности находится углубление, расположенное окклюзиально (ниже) от зубного бугорка. Мезиальная поверхность длиннее дистальной и переходит в режущий край почти под прямым углом, тогда как дистальная образует при этом значительное закругление. Хорошо выражен признак угла коронки. Корень короче, чем у медиаль-

ного резца, сдавлен в мезиодистальном направлении; в большинстве случаев он прямой, имеет боковые бороздки. Дистальная поверхность его более выпукла, чем мезиальная.

Медиальный и латеральный нижние резцы. Нижние резцы самые маленькие в обеих челюстях. При этом медиальный резец меньше своего дистального соседа. Оба зуба имеют характерные для всех резцов признаки. Коронка их имеет наиболее типичную форму долота. На передней поверхности она слегка выпукла в продольном направлении и уплощена в поперечном, на задней — вогнута в продольном и уплощена в поперечном направлении. Валики выражены слабо и иногда отсутствуют. Корень значительно уплощен.

У медиального резца отсутствуют признаки кривизны угла и корня. Для отличия правого медиального резца от левого имеет значение лучше выраженная латеральная продольная бороздка на корне.

У латерального резца коронка шире, чем у медиального, и корень более массивен. При этом у данного зуба достаточно отчетливо выражены признаки угла и корня и слабо — кривизны.

Клыки, dentes canini, по два на каждой челюсти, имеют длинный одиночный корень, сдавленный с боков и имеющий боковые бороздки. Коронка имеет два режущих края, сходящихся под углом; на ее язычной поверхности у шейки имеется бугорок. Она уплощена таким образом, что язычная и губная поверхности сходятся к режущему краю. Вестибулярная поверхность ее выпукла в поперечном и продольном направлениях. На ней имеется всегда, особенно у режущего края, хорошо выраженный продольный валик, делящий поверхность на меньший — мезиальный отрезок и на больший — дистальный. На язычной поверхности отчетливо заметны боковые валики, сходящиеся по направлению к шейке у бугорка зуба. Режущий край коронки состоит из 2 половин: меньшей — мезиальной и большей — дистальной, сходящихся к верхушке края. Дистальная половина края спускается по направлению к соответствующей апроксимальной поверхности более круто, чем половина мезиальная. Для клыков характерны все признаки зубов (корня, угла и кривизны коронки).

Верхний клык. Коронка массивная. Ее контактные поверхности значительно расходятся по направлению к режущему краю. По язычной поверхности коронки проходит мощный средний валик, который, начинаясь у зубного бугорка, значительно утолщается и расширяется по направлению к режущему краю. Поверхности соприкосновения широки у своего основания, но относительно коротки. Корень массивен и из корней всех зубов является самым

длинным. Аппроксимальные поверхности его широки. Губной край по сравнению с язычным туп и широк.

Нижний клык меньше верхнего. У него слабее выражены продольные валики как на вестибулярной, так и на язычной поверхностях коронки. Вестибулярная поверхность коронки слегка выпукла, язычная слегка вогнута; контактные поверхности идут почти параллельно, причем мезиальная совершенно не конвергирует к шейке, тогда как дистальная несколько к ней наклонна. Режущий край коронки короче, чем у верхнего клыка, и его мезиальный отрезок по длине мало разнится от дистального. Корень короче, чем у верхнего клыка, более уплощен, имеет лучше выраженные продольные бо-борозды. Может быть раздвоение корня у верхушки, переходящее иногда в двойной корень.

Зубы, сидящие впереди клыков, подверглись изменениям в одном направлении — у них стала плоской коронка и образовался режущий край — острие зуба, cuspis dentalis, сидящие сзади них изменились в другом направлении: они приобрели хорошо развитую коронку, служащую для размельчения и растирания пищи, а клыки оказались как бы на нейтральной зоне и сохранили исходную коническую форму и древнюю функцию зуба — колоть и разрывать

пищу. Поэтому они сидят на границе между передними зубами (резцами) и задними (коренными).

Малые коренные зубы, denies premolares, по четыре на каждой челюсти расположены тотчас же за клыками. Первый расположен мезиально, а второй дистально. Характерно присутствие на поверхности смыкания коронки двух бугорков зуба, tuberculum dentale. Поэтому эти зубы называются двухбугор-ковыми — dentes bicuspidati. Из бугорков один вестибулярный, другой — язычный. Корень одиночный, но раздваивающийся в большинстве случаев на первом верхнем премоляре; он уплощен в переднезаднем направлении.

Первый верхний малый коренной зуб. Вестибулярная поверхность коронки походит на такую же поверхность клыка. Жевательный край ее состоит из мезиального и дистального отрезков, сходящихся на верхушке щечного бугорка. Мезиальный отрезок чаще всего длиннее и, как правило, идет почти горизонтально; дистальный спускается более круто. От бугорка на щечную поверхность спускается валик, ограниченный продольными бороздками. Признак кривизны коронки обратный. Язычная поверхность коронки уже щечной, более выпукла и более закругленно переходит в язычный бугорок. Контактные поверхности ее почти четырехугольны и слегка выпуклы. Наибольшая выпуклость находится в щечной половине поверхности у окклюзиаль-ногО края и служит для контакта с соседними зубами. Поверхность смыкания имеет трапециевидную форму; щечный бугорок на ней несколько выше язычного. Корень сжат в мезиодистальном направлении. Аппроксимальные поверхности его имеют по глубокой продольной борозде и переходят без резких границ в язычную и под углом в вестибулярную поверхности. Больше чем в половине случаев в области верхушки отмечается раздвоение корня.

Второй верхний малый коренной зуб, как правило, меньше первого. Разница по форме между ними незначительна. Щечный бугорок у второго премоляра выражен слабее, чем у первого. Корень конусовиден, в большинстве случаев одиночен. На контактных поверхностях его видны глубокие борозды. Канал корня может быть одиночным или раздвоенным.

Для отличия первого верхнего малого коренного зуба от второго пользуются несколькими признаками: у первого зуба щечный бугорок выше язычного; корень значительно сдавлен и чаще всего раздвоен; у второго — он конический и может расщепляться только у верхушки; бугорки коронки стоят почти на одном уровне. У первого зуба вестибулярная поверхность коронки треугольна и напоминает соответствующую поверхность коронки клыка чаше, чем у второго малого коренного зуба.

Первый нижний малый коренной зуб. Нижние малые коренные зубы отличаются от верхних тем, что они меньше и обладают шаровидной коронкой, имеющей на поперечном разрезе очертание круга. У первого премоляра вестибулярная поверхность коронки наклонена в язычную сторону; язычная поверхность уже и ниже вестибулярной; контактные поверхности выпуклы и слабо конвергируют в сторону шейки. Наибольшие выпуклости находятся в области контакта с соседними зубами. На поверхности смыкания коронки язычный бугорок значительно меньше щечного, и потому эта поверхность поката в язычную сторону. Корень прямой, редко бывает искривлен, окружность его ровная, вследствие чего при удалении зуба можно прибегать к ротации. Из признаков зубов лучше выражен признак корня.

Второй нижний малый коренной зуб. Коронка его несколько больше, чем у предыдущего. Ось коронки с осью корня образует угол, открытый в сторону дна полости рта. Поверхность смыкания коронки четырехугольна и слегка поката в сторону дна полости рта. От борозды, отделяющей щечный и язычный бугорки, могут отходить добавочные борозды, и тогда будет 3-бугорковый зуб. Благодаря такой форме коронки малые коренные зубы

размельчают и раздробляют пищу. Корень имеет более коническую форму, чем у первого нижнего малого коренного зуба. Кроме того, он массивнее и длиннее. Все признаки стороны зуба выражены отчетливо.

Большие коренные зубы, denies moldres, расположены по шести на каждой челюсти и уменьшаются в своем размере спереди назад: первый самый большой, третий самый малый. Этот последний прорезывается поздно и носит название зуба мудрости, dens serotinus. Форма коронки кубовидная, поверхность смыкания ее более или менее квадратная, приближается у верхних зубов к ромбовидной, имеет три или более бугорка. Такая форма коронки определяет функцию больших коренных зубов — растирать пищу. Верхние большие коренные зубы имеют три корня, из них два щечных и один язычный; нижние — только два к о р н я — передний и задний. Три корня зубов мудрости могут сливаться в один конической формы. Для этой группы зубов характерен признак кривизны коронки.

Первый верхний большой коренной зуб. Коронка массивна, поверхность смыкания ее имеет форму ромба, длинная диагональ которого идет косо от переднещечного пункта поверхности к дистальноязычному пункту. Четыре бугорка этой поверхности отделены друг от друга тремя бороздками, образующими форму буквы «Н». При этом мезиальные бугорки — щечный и язычный — крупнее, чем дистальные. Язычная поверхность коронки уже вестибулярной и более выпукла; контактные поверхности более выпуклы у жевательного края — места контакта зубов. Зуб имеет три корня: два щечных (медиальный, более длинный, и дистальный) и один язычный.

Второй верхний большой коренной зуб меньше первого. По внешнему виду и характеру поверхности смыкания коронки различают несколько вариантов этого зуба.

Наиболее частый вариант: на поверхности смыкания коронки имеется три бугорка — два щечных и один язычный. Поверхность смыкания имеет форму треугольника, верхушкой обращенного в язычную сторону.

Второй вариант — на поверхности смыкания имеется 4 бугорка и зуб похож на первый большой коренной зуб. В таком случае второй верхний большой коренной зуб отличают от первого по положению корней: у первого язычный корень располагается против промежутка между двумя щечными корнями; у второго же язычный корень стоит против мезиального щечного корня и может даже с ним сливаться.

Третий вариант (редкий) — коронка трехбугорковой формы, причем бугорки располагаются в один ряд, косо пересекающий зубную дугу. Вся коронка узкая сплюснутая.

Три корня второго верхнего большого коренного зуба короче корней предыдущего зуба. Они часто искривлены и могут сливаться; чаще сливается язычный корень с передним щечным.

Третий верхний большой коренной зуб. Из моляров наименьший, форма коронки его очень изменчива. Чаще она имеет 3 жевательных бугорка — 2 щечных и 1 язычный. Количество бугорков может быть больше или меньше. Зуб имеет 3 к о р н я, но все они чаще всего сливаются вместе и образуют тупой конусовидный стержень, с продольно проходящими бороздами на месте слияния. Нередко этот зуб или совсем не развивается, или не прорезывается.

Первый нижний большой коренной зуб. Коронка имеет форму куба. Поверхность смыкания квадратная, на ней расположено 5 бугорков: 2 язычных, 2 щечных и 1 дистальный. Щечные бугорки массивнее и ниже язычных, дистальный — мал. Хорошо выражен скат поверхности смыкания в дисталь-ную сторону. На поверхности смыкания проходят 2 борозды, поперечная и продольная, образующие при своем пересечении крест. Поперечная борозда,

1-й год

|

|

|

|

6-7 мес

7-8 мес

в-9 мес

10-12 мес

2-й год

|

|

|

12-15 мес

18-20 мес

20-24 мес

Рис. 113. Сроки прорезывания молочных зубов.

проходящая между двумя щечными бугорками и двумя язычными, спускается своими концами на язычную и вестибулярную поверхности коронки. Продольная борозда отделяет щечные бугорки от язычных. Дистальный бугорок коронки занимает ее задний отдел в щечной половине. Зуб имеет два корня: медиальный (более широкий) и дистальный. Из признаков зуба хорошо выражены два: признак кривизны коронки и признак корня.

Второй нижний большой коренной зуб похож на первый. По величине он меньше, коронка правильной кубической формы. На поверхности смыкания ее находятся 4 бугорка. Корни такие же, как у первого большого коренного зуба. Все признаки сторон зуба выражены отчетливо.

Третий нижний большой коренной зуб подвержен значительным вариациям. Он меньше второго нижнего моляра, на поверхности смыкания коронки имеет 4 или 5 бугорков. Корней обычно два, но они могут сливаться на большем или меньшем протяжении, образуя 1 корень в виде конуса. Нередко наблюдается значительное искривление корня, преимущественно в дисталь-ную сторону.

Молочные зубы имеют некоторые особенности: они меньше размерами, имеют меньше бугорков и расходящиеся корни, между которыми лежат зачатки постоянных зубов. Число корней у молочных и постоянных зубов одинаково.

Прорезывание молочных зубов (рис. 113), т. е. истончение десны и появление коронки зуба в полости рта, начинается на 7-м месяце внеутробной жизни (первыми прорезываются медиальные нижние резцы) и оканчивается к началу 3-го года. Молочных зубов всего 20. Зубная формула их такая:

2-1-2

2.1.9 • Цифры означают число зубов на половине каждой челюсти (верхней

и нижней): два резца, один клык, два больших коренных зуба. По истечении 6 лет начинается смена молочных зубов постоянными. Она заключается в прорезывании новых добавочных зубов сверх 20 молочных и замене каждого молочного зуба постоянным. Прорезывание постоянных зубов начинается с первого большого коренного зуба (шестилетний моляр), к 12—13 годам прорезывание постоянных зубов заканчивается, за исключением третьего

большого коренного зуба, который прорезывается между 18 и 30 годами. Формула постоянных зубов человека на одной стороне

челюсти такая: 2• 1 • 2• 3,Л п

■*—: —~-у > всего 32. В стоматологической практике пользуются

более удобной формулой с обозначением зубов по порядку номеров, начиная от первого резца и кончая последним (третьим) большим коренным зубом: 1, 2 (резцы), 3 (клык), 4, 5 (малые коренные), 6, 7, 8 (большие коренные).

Порядок и время прорезывания молочных и постоянных зубов

Молочные зубы

Медиальные резцы 6 — 8 мес

Боковые» 7—9»

Первые коренные 12—15»

Клыки 16-20»

Вторые коренные 20 — 24»

Постоянные зубы

Первый большой коренной 6 — 7 лет

Медиальные резцы 8»

Боковые» 9»

Первые малые коренные 10»

Клыки 11 — 13»

Вторые малые коренные 11 — 15»

» большие» 13—16»

Третьи»» 18 — 30»

При смыкании зубов (прикус) верхние резцы выступают над соответствующими зубами нижней челюсти и частично прикрывают их. Это происходит оттого, что верхняя зубная дуга несколько больше нижней и, кроме того, верхние зубы направлены в сторону губ, а нижние — в сторону языка. Вследствие этого обстоятельства язычные бугорки верхних коренных зубов помещаются в борозде между язычными и щечными бугорками нижних; между верхними и нижними зубами нет полного соответствия: каждый зуб соприкасается не с одним, а с двумя зубами другого ряда. Соприкасающиеся зубы называются антагонистами (главный и побочный), причем медиальный нижний резец и верхний третий большой коренной имеют лишь по одному антагонисту. Вследствие такого сочленения (артикуляции) зубов при выпадении одного зуба нарушается деятельность антагониста и его соседей, участвовавших в артикуляции с отсутствующим зубом. Это необходимо иметь в виду после удаления больного зуба.

Вариантами физиологического прикуса являются прогнатия (описано выше), прогения, при которой нижние резцы расположены впереди верхних, и ортогнатия — верхние и нижние резцы смыкаются остриями. Аномалии положения зубов. Соседние зубы могут меняться своими местами; зуб может располагаться вне пределов челюстной дуги — ближе к твердому нёбу или к преддверию рта. Иногда зубы могут прорезываться в полость носа, на твердом нёбе, в sinus maxillaris.

Аномалии числа зубов: могут отсутствовать верхние латеральные резцы, вторые премоляры. Аномалии формы коронки или корня: встречаются удлиненные корни, укороченные корни и корни, согнутые под различными углами. У коренных зубов встречается большее, чем обычно, число корней. На коронке может варьировать количество бугорков поверхности смыкания.

Сосуды и нер вы зубов: артерии зубов верхней челюсти происходят из a. maxillaris; задние зубы верхней челюсти васкуляризуются из аа. alveolares superiores posteriores, передние — из аа. alveolares superiores anteriores (из a. infraorbitalis). Все зубы нижней челюсти получают кровь из a. alveolaris inferior. Каждая альвеолярная артерия посылает: 1) веточки к самим зубам — rami dentales, 2) веточки к надкостнице альвеол,

rami alveolares и 3) веточки к соседним участкам десны — rami gingivales. Отток крови происходит в одноименные вены, впадающие в v. facialis. Отток лимфы происходит в nodi lymphatici submandibulares, submentales et cervicales profundi. Иннервация верхних зубов осуществляется nn. alveolares superiores (из II ветви n. trigeminus). Среди них различают пп. alveolares superiores anteriores, medii et posteriores, образующие plexus dentalis superior. Нервы нижних зубов начинаются из plexus dentalis inferior (из п. alveolaris inferior из III ветви п. trigeminus).

Рентгенологическое исследование зубов производится главным образом интраорально, т. е. пленка вводится в полость рта, где она прижимается к язычной поверхности зубов пальцем или прикусывается зубами. Зубы можно изучать также на экстраоральных снимках и на снимках лица. На рентгенограмме ясно видны все анатомические детали зуба с просветлением на месте полости зуба. По периферии той части зуба, которая погружена в альвеолы, замечается тонкий ободок просветления, соответствующий периодонту.

На снимках лица новорожденного видны зачатки молочных зубов, расположенные внутри челюсти.

В последующие возрасты можно наблюдать рентгенологическую картину развития, прорезывания и выпадения молочных зубов, появление зачатков постоянных зубов, развитие последних и старческие изменения.

Язык, lingua (греч. glossa, отсюда воспаление языка — glossitis), представляет мышечный орган (исчерченные произвольные волокна). Изменение его формы и положения имеет значение для акта жевания и речи, а благодаря находящимся в его слизистой оболочке специфическим нервным окончаниям язык является и органом вкуса и осязания. В языке различают большую часть, или тело, corpus linguae, обращенную кпереди верхушку, apex, и корень, radix linguae, посредством которого язык прикреплен к нижней челюсти и подъязычной кости. Его выпуклая верхняя поверхность обращена к нёбу и глотке и носит название спинки, dorsum. Нижняя поверхность языка, fades inferior linguae, свободна только в передней части; задняя часть занята мышцами. С боков язык ограничен краями, mdrgo linguae. В спинке языка различают два отдела: передний, больший (около 2/з), располагается приблизительно горизонтально на дне полости рта; задний отдел расположен почти вертикально и обращен к глотке (рис. 114).

На границе между передним и задним отделами языка находится по^сред-ней линии ямка, носящая название слепого отверстия, foramen сёсит linguae (остаток трубчатого выроста из дна первичной глотки, из которого развивается перешеек щитовидной железы). От слепого отверстия в стороны и вперед идет неглубокая пограничная бороздка, sulcus termindlis. Оба отдела языка различаются как по своему развитию, так и по строению слизистой оболочки. Слизистая оболочка языка является производным I, II, III и, вероятно, IV жаберных дуг (вернее, жаберных карманов), на что указывает его иннервация нервами указанных дуг (V, VII, IX и X пары черепных нервов). Из I жаберной дуги (мандибулярной) вырастают два боковых участка, которые, срастаясь по срединной линии, образуют передний отдел языка. След сращения парного зачатка остается на всю жизнь снаружи в виде борозды на спинке языка, sulcusr medidnus linguae, а внутри в виде фиброзной перегородки языка, septum linguae. Задний отдел развивается из II, Щ и, по-видимому, из IV жаберных дуг и срастается с передним по linea terminalis. Слизистая оболочка его имеет узловатый вид от находящихся здесь лимфо-идных фолликулов. Совокупность лимфоидных образований заднего отдела

|

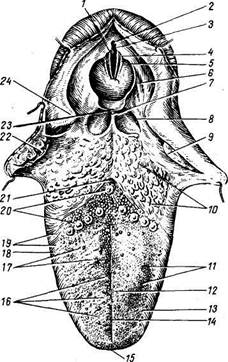

Рис. 114. Язык и вход в гортань. / — rima glottidis; 2 — incisura interar'ytenoidea; 3 -tuberculum corniculatum; 4 — tuberculum cuneiforme; 5 — plica aryepiglottica; 6 — recessus piriformis; 7 -plica glossoepiglottica mediana; 8 — plica glossoepiglottica lateralis; 9 — tonsilla palatina sinistra; 10 — fol-liculi linguales; 11 — papillae conicae; 14 — sul. medianus linguae; 15 — apex linguae; 12, 16 - papillae filiformes; 17 — papillae fungiformes; 13, 18, 19 — papillae foliatae; 20 — papillae vallatae, кзади от sul. terminalis; 21 — for. cecum linguae; 22 — tonsilla palatina dextra; 23 — epiglottis; 24 — cornu majus ossis hyoidei.

языка носит название язычной миндалины, tonsilla lingualis. От заднего отдела языка к надгортаннику слизистая оболочка образует три складки: plica glossoepiglottica mediana и две plicae glossoepiglotticae late rales; между ними расположены две valleculae epiglo-tticae.

Сосочки языка, papillae lingua-les, бывают следующих видов:

1. Papillae filiformes et conicae, ни

тевидные и конические сосочки, зани

мают верхнюю поверхность переднего

отдела языка и придают слизистой обо

лочке этой области шероховатый или

бархатистый вид. Они функционируют,

по-видимому, как тактильные органы.

2. Papillae fungiformes, сосочки грибовидные, расположены преимуществен

но у верхушки и по краям языка, снабжены вкусовыми луковицами, и

поэтому признается, что они связаны с чувством вкуса.

3. Papillae vallatae, желобовидные сосочки, самые крупные, они распо

ложены непосредственно кпереди от foramen cecum и sulcus terminalis в виде

римской цифры V, с верхушкой, обращенной назад. Число их варьирует от 7 до

12. В них заложены в болыцом количестве вкусовые луковицы.

4. Papillae foliatae, листовидные сосочки, расположены по краям языка.

Кроме языка, вкусовые сосочки встречаются на свободном крае и носовой

поверхности нёба и на задней поверхности надгортанника. Во вкусовых

сосочках заложены периферические нервные окончания, составляющие рецеп

тор вкусового анализатора.

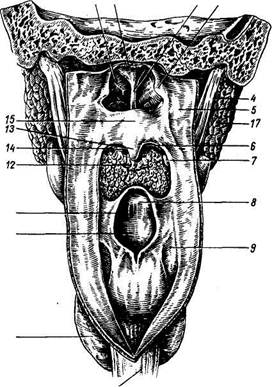

Мышцы языка образуют его мышечную массу, которая продольной фиброзной перегородкой, septum linguae, делится на две симметричные половины. Верхний край перегородки не доходит до спинки языка. Все мышцы языка в той или иной мере связаны с костями, особенно с подъязычной, и при своем сокращении одновременно меняют и положение и форму языка, так как язык представляет единое мышечное образование, в котором невозможно изолированное сокращение отдельных мышц. Поэтому мышцы языка. делят по их строению и функции на 3 группы (см. рис. 107) (рис. 115 и 116).

Первая группа — мышцы, начинающиеся на производных I жаберной дуги —на нижней челюсти. М. genioglossus, подбо-родочно-язычная, самая крупная из мышц языка, достигающая наивысшего развития только у человека в связи с появлением членораздельной речи. Она начинается от spina mentalis, которая под влиянием этой мышцы

| Рис. 115. Мышцы языка (схема). а — сагиттальный разрез: 1 — m. ttansversus linguae; 2 — т. longitudinalis inferior: 3 — т. longitudinalis superior; 4 — tun. mucosa linguae; 5 — for. caecum; 6 — gl. linguales; 7 — epiglottis; 8 — corpus ossis hyoidei; 7 9 — m. geniohyoideus; 10 — m. genioglossus; б — фронтальный разрез: /-tun. mucosa linguae; 2-m. styloglossus; 3 — septum linguae; 4 — a. protunda linguae; 5 — gl. sublingualis; б — m. genioglossus; 7 - n. lingualis; 8 - m. longitudinalis inferior; 9 — m. transyersus linguae; 70 - m. verticalis linguae; 11 - m. longitudinalis superior. |

| 2 3 |

также наиболее выражена у человека

также наиболее выражена у человека

и поэтому служит признаком, по ко

торому судят о развитии речи у ис

копаемых гоминид. От spina mentalis

волокна мышцы расходятся веерооб

разно, причем нижние волокна прикреп

ляются к телу подъязычной кости,

средние — к корню языка, а верхние

загибаются вперед в его верхушку.

Продолжением мышцы в толще языка

являются вертикальные волокна, между

нижней поверхностью его и спинкой,

т. verticalis. Преобладающее направ

ление мышечных пучков m. genioglossus

и его продолжения т. verticalis — вер-

б тикальное. Вследствие этого при их со-

кращении язык движется вперед и уплощается.

Вторая группа — мышцы, начинающиеся на производных И жаберной дуги (на proc. styloideus и малых рогах подъязычной кости). М. styloglossus, шилоязычная мышца. Она начинается от processus styloideus и от lig. stylomandibulare, идет вниз и медиально и оканчивается на боковой и нижней поверхностях языка, перекрещиваясь с волокнами m. hyoglossus и т. palatoglossus. Тянут язык вверх и назад.

М. longitudinalis superior, верхняя продольная мышца, начинается на малых рогах подъязычной кости и надгортаннике и тянется под слизистой спинки языка по обеим сторонам от septum linguae до верхушки.

М. longitudinalis superior, верхняя продольная мышца, начинается на малых рогах подъязычной кости и надгортаннике и тянется под слизистой спинки языка по обеим сторонам от septum linguae до верхушки.

М. longitudinalis inferior, нижняя продольная мышца; начало — малые рога подъязычной кости; идет по нижней поверхности языка между m. genioglossus и т. hyoglossus до верхушки языка.

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц сагиттальное, благодаря чему при их сокращении язык движется назад и укорачивается.

Третья группа — мышцы, начинающиеся на производных П1 жаберной дуги (на теле и больших рогах подъязычной кости). М. hyoglossus, подъязычная мышца, начинается от большого рога и ближайшей части тела подъязычной кости, идет вперед и вверх и вплетается в боковую часть языка вместе с волокнами m. styloglossus и т. transversus. Тянет язык назад и вниз. М. transversus linguae, поперечная мышца языка, расположена между^ верхней и нижней продольными в горизонтальной плоскости от septum linguae до края языка v Задняя ее часть прикрепляется к подъязычной кости. В m. transversus linguae переходит m. palatoglossus, которая описана выше (см. «Мягкое нёбо»).

|

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц — фронтальное, вследствие чего поперечный размер языка при сокращении этих мышц уменьшается.

При одностороннем действии их язык движется в соименную сторону, а при двустороннем — вниз и назад.

Начало мышц языка на трех костных точках, находящихся сзади и вверху (processus styloideus), сзади и внизу (ps hyoideum) и спереди языка (spina mentalis mandi-bulae), и расположение мышечных волокон в трех взаимно перпендикулярных плоскостях позволяют языку менять свою форму и перемещаться во всех трех направлениях.

Все мышцы языка имеют общий источник развития — затылочные миотомы, поэтому имеют один источник иннервации — XII пару черепных нервов, п. пу-poglossus.

Рис. 116. Мышцы языка.

1 — m. longitudinalis inferior; 2 — т. genioglossus; 3 — т. geniohyoideus; 4 — cartilago thyroidea; 5 — os hyoideum; 6 — m. hyoglossus; 7 — m. styloglos-sus.

Питание языка обеспечивается из a. lingualis, ветви которой образуют внутри языка сеть с петлями, вытянутыми соответственно ходу мышечных пучков.

Венозная кровь выносится в v. lingualis, впадающую в v. jugularis int. Лимфа течет от верхушки языка к Inn. submentales, от тела — к Inn. submandibulares, от корня — к Inn. retropharyngeales, а также в Inn. linguales и верхние и нижние глубокие шейные узлы. Из них имеет большое значение п. lymph, jugulodigastricus и п. lymph, juguloomohyoideus. Лимфатические сосуды от средней и задней третей языка в большей части перекрещиваются. Этот факт имеет практическое значение, так как при раковой опухоли на одной половине языка надо удалять лимфатические узлы с обеих сторон. Иннервация языка осуществляется так: мышцы — от п. hypoglossus; слизистая — в двух передних третях от п. lingualis (из III ветви п. trigeminus) и идущей в его составе chorda tympani (п. intermedius) — вкусовые волокна к грибовидным сосочкам; в задней трети, включая papillae vallatae — от п. glossopha-ryngeus; участок корня около надгортанника — от п. vagus (n. laryngeus superior).

В полость рта открываются выводные протоки трех пар больших слюнных желез: околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной. Кроме того, в слизистой оболочке рта имеются многочисленные мелкие железы, которые в соответствии с их расположением называются: glandulae labiates, buccales, palatinae, linguales. По характеру секрета железы могут быть: 1) серозные, 2) слизистые и 3) смешанные.

Три пары больших слюнных желез, glandulae salivales, достигая значительных размеров, выходят уже за пределы слизистой оболочки и сохраняют связь с полостью рта через свои выводные протоки. Сюда относятся следующие железы.

|

Рис. 117. Слюнные железы.

/-m. buccinator; 2 -lingua; 3 — caruncula sublingualis; 4 - ductus submandibularis; 5 -ductus sublingualis; 6 — mandibula (поверхность распила); 7 - gl. sublingualis; 9 - os hyoideum; 8, 10 - gl. submandibularis; 11 — a. carotis externa; 12 — v. jugularis interna; 13 — m. masseter; 14 — m. sternocleidomas-toideus; /5 - gl. parotis; 16 — ductus paroti-deus (вставлен зонд).

1. Glandula parotidea (para — возле; ous, otos — ухо), околоушная железа (рис. 117), самая крупная из слюнных желез, серозного типа. Она расположена на латеральной стороне лица спереди и несколько ниже ушной раковины, проникая также в fossa retromandibularis. Железа имеет дольчатое строение

(рис. 118), покрыта фасцией, fascia parotidea, которая замыкает железу в капсулу. Выводной проток железы, ductus parotideus, 5 —6 см длиной, отходит от переднего края железы, идет по поверхности m. masseter, пройдя через жировую ткань щеки, прободает m. buccinator и открывается в преддверие рта маленьким отверстием против второго большого коренного зуба верхней челюсти. Ход протока крайне варьирует. Проток бывает раздвоенным. Околоушная железа по своему строению является сложной альвеолярной железой.

2. Gldndula submandibularis, поднижнечелюстная железа, смешанного харак

тера, по строению сложная альвеолярно-трубчатая, вторая по величине.

Железа имеет дольчатое строение. Она расположена в fossa submandibularis,

заходя за пределы заднего края m. mylohyoidei. По заднему краю этой

мышцы отросток железы заворачивается на верхнюю поверхность мышцы;

от него отходит выводной проток, ductus submandibularis, который от

крывается на caruncula sublingualis.

3. Glandula sublingudlis, подъязычная железа, слизистого типа, по строению

сложная альвеолярно-трубчатая. Она расположена поверх m. mylohyoideus

на дне полости рта и образует складку, plica sublingualis, между языком

и внутренней поверхностью нижней челюсти. Выводные про-

,••..... ■•/' "'■..... токи некоторых долек (числом

|

18 — 20) открываются самостоятельно в полость рта вдоль plica sublingualis (ductus sublin-guales minores). Главный выводной проток подъязычной

Рис. 118. Схема строения околоушной железы.

| г з |

| 1S 1 |

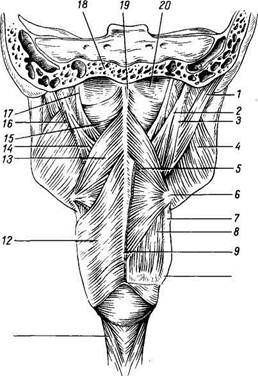

Рис. 119. Глотка, задняя стенка вскрыта (удален позвоночный столб вместе с задней частью черепа).

Рис. 119. Глотка, задняя стенка вскрыта (удален позвоночный столб вместе с задней частью черепа).

1 — fornix pharyngis; 2 - septum nasi; 3 - torus tuba-rius; 4 — m. stylopharyngeus; 5 — боковая стенка глотки; 6 — arcus palatopharyngeus; 7 — tonsilla palatina; 8 — epiglottis; 9 — pecessus puriformis; 10 — aditus laryngis; // — plica aryepiglottica; 12 — is-thamus faucium, виден radix linguae; 13 — uvula; 14 — arcus palatoglossus; 15 — верхняя поверхность pala-tum molle; 16 — choana sinistra; 17 — gl. parotis; 18 — esophagus; 19 — gl. thyroidea.

железы, ductus sublingualis major,

| 11 |

идет рядом с протоком поднижнече-люстной и открывается или одним общим с ним отверстием, или тотчас 10 вблизи.

Питание околоушной слюнной железы происходит из прободающих ее сосудов (a. temporalis superficialis); венозная кровь оттекает Bf v. retromandibularis, л и м ф а — в Inn. parotidei; иннервирует-ся железа ветвями tr. sympathicus и п. glos-sopharyngeus. Парасимпатические волокна из '" языкоглоточного нерва достигают ganglion oticum и далее идут к железе в составе п. auriculotemporalis. Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы питаются из a. facialis et lingualis. Венозная кровь

18

оттекает в v. facialis, лимфа — в Inn. submandibulares et mandibulares. Нервы происходят из п. intermedius (chorda tympani) и иннервируют железу через ganglion sub-mandibulare.

ГЛОТКА

Pharynx, глотка, представляет ту часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, которая является соединительным звеном между полостью носа и рта, с одной стороны, и пищеводом и гортанью — с другой. Она протягивается от основания черепа до VI—VII шейных позвонков. Внутреннее пространство глотки составляет полость глотки, cavitas pharyngis. Глотка расположена позади носовой и ротовой полостей и гортани, впереди от базилярной части затылочной кости и верхних шейных позвонков. Соответственно органам, расположенным кпереди от глотки, она может быть разделена на три части: pars nasalis, pars oralis и pars laryngea. Верхняя стенка глотки, прилежащая к основанию черепа, называется сводом, f6rnix pharyngis.

Pars nasalis pharyngis, носовая часть (рис. 119), в функциональном отношении является чисто дыхательным отделом. В отличие от других отделов глотки стенки ее не спадаются, так как являются неподвижными. Передняя стенка носового отдела занята хоанами. На латеральных стенках находится по воронкообразному глоточному отверстию слуховой трубы (часть среднего уха), ostium pharyngeum tiibae. Сверху и сзади отверстие трубы ограничено трубным валиком, torus tubarius, который получается вследствие выпячивания здесь хряща слуховой трубы. На границе между верхней и задней стенками глотки по средней линии находится скопление лимфоидной ткани, tonsilla pharyngea s. adenoidea (отсюда — аденоиды) (у взрослого она малозаметна).

Другое скопление лимфоидной ткани, парное, находится между глоточным отверстием трубы и мягким нёбом, tonsilla tubaria. Таким образом, у входа в глотку находится почти полное кольцо лимфоидных образований: миндалина языка, две нёбные миндалины, две трубные и глоточная (лимфоэпи-телиальное кольцо, описанное Н. И. Пироговым).

Pars oralis, ротовая часть, представляет собой средний отдел глотки, который спереди сообщается через зев, fauces, с полостью рта; задняя же стенка его соответствует III шейному позвонку. По функции ротовая часть является смешанной, так как в ней происходит перекрест пищеварительного и дыхательного путей. Этот перекрест образовался в период развития органов дыхания из стенки первичной кишки. Из первичной носоротовой бухты образовались носовая и ротовая полости, причем носовая оказалась расположенной сверху или как бы дорсально по отношению к ротовой, а гортань, трахея и легкие возникли из вентральной стенки передней кишки. Поэтому головной отдел пищеварительного тракта оказался лежащим между носовой полостью (сверху и дорсально) и дыхательными путями (вентрально), чем и обусловлен перекрест пищеварительного и дыхательного трактов в области глотки.

Pars laryngea, гортанная часть, представляет нижний отдел глотки, расположенный позади гортани и простирающийся от входа в гортань до входа в пищевод. На передней стенке находится вход в гортань.

Основу стенки глотки составляет фиброзная оболочка глотки, fascia pharyngobasilaris, которая вверху прикрепляется к костям основания черепа, изнутри покрыта слизистой оболочкой, а снаружи — мышечной. Мышечная оболочка в свою очередь покрыта снаружи более тонким слоем фиброзной ткани, который соединяет стенку глотки с окружающими органами, а вверху переходит на m. buccinator и носит название fascia buccopharyngea.

Слизистая оболочка носовой части глотки покрыта мерцательным эпителием в соответствии с дыхательной функцией этой части глотки, в нижних же отделах эпителий многослойный плоский. Здесь слизистая приобретает гладкую поверхность, способствующую скольжению пищевого комка при глотании. Этому содействуют также секрет заложенных в ней слизистых желез и мышцы глотки, расположенные продольно (расширители) и циркулярно (суживатели). Циркулярный слой выражен значительно сильнее и распадается на три сжимателя (рис. 120), расположенных в^ 3 этажа: верхний, т. constrictor pharyngis superior, средний, т. constrictor pharyngis medius и нижний, т. constrictor pharyngis inferior. Начавшись на различных пунктах: на костях основания черепа (tuberculum pharyngeum затылочной кости, processus pterygoideus клиновидной), на нижней челюсти (linea mylohyoidea), на корне языка, подъязычной кости и хрящах гортани (щитовидном и перстневидном), — волокна мышц каждой стороны идут назад и соединяются

| Э |

>уг с другом, образуя по средней линии глотки шов, raphe pharyngis. ижние волокна нижнего сжимателя глотки тесно связаны с мышечными волокнами пищевода. Продольные мышечные волокна глотки входят в состав двух мышц:

1. М. stylopharyngeus, шилоглоточная мышца, начинается от

processus styloideus, направляется вниз и оканчивается частью в самой стенке

глотки, частью прикрепляется к верхнему краю щитовидного хряща.

2. М. palatopharyngeus, нёбно-глоточная мышца (описана выше,

см. «Мягкое нёбо»).

Акт глотания. Поскольку в глотке происходит перекрест дыхательных и пищеварительных путей, то существуют специальные приспособления, отделяющие во время акта глотания дыхательные пути от пищеварительных.

Рис. 120. Мышцы глотки; вид сзади.

Рис. 120. Мышцы глотки; вид сзади.

1 — т. digastricus (venter posterior); 2, 8 — 14 — m. stylopharyngeus; 3 — m. stylohyoideus; 4 — m. pterygoideus medialis; 5, 13 — m. constrictor pharyn-gis medius: 6 — os hyoideum; 7, 10 — cornu superius et inferius cartilaginis thyroideae; 11 — esophagus; 12 — m. constrictor pharyngis inferior; 15, 17 — m. constrictor pharyngis superior; 16 — processus styloideus; /S — pars basilaris ossis occipi-talis; 9, 19 — raphe pharyngis; 20 — фиброзная оболочка глотки.

| 10 |

| 11 |

Сокращением мышц языка пищевой комок прижимается спинкой языка к твердому нёбу и проталкивается через зев. При этом мягкое нёбо оттягивается кверху (сокращением mm. levator veli palatini и tensor veli parati-ni) и приближается к задней стенке глотки (сокращением m. palatopha-ryngeus). Таким образом, носовая часть глотки (дыхательная) полностью отделяется от ротовой. Одновременно с этим мышцы, расположенные выше подъязычной кости, тянут гортань кверху, а корень языка сокращением m. hyoglossus опускается книзу; он давит на надгортанник, опускает последний и тем самым закрывает вход в гортань (в дыхательные пути). Далее происходит последовательное сокращение констрикторов глотки, вследствие чего пищевой комок проталкивается по направлению к пищеводу. Продольные мышцы глотки функционируют как подниматели: они подтягивают глотку навстречу пищевому комку.

Питание глотки происходит главным образом из a. pharyngea ascendens и ветвями a. facialis и a. maxillaris из a. corotis externa. Венозная кровь оттекает в сплетение, расположенное поверх мышечной оболочки глотки, а затем — по vv. pharyngeae в систему v. jugularis interna. Отток лимфы происходит в nodi lymphatici cervicales profundi et retropharyngeales. Иннервируется глотка из нервного сплетения — plexus pharyngeus, образованного ветвями nn. glossopharyngeus, vagus et tr. sympathicus.

При этом чувствительная иннервация проводится и по п. glossopharyngeus и по п. vagus; мышцы глотки иннервируются п. vagus, за исключением m. stylopharyngeus, которую снабжает п. glossopharyngeus.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1087; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!