КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Функциональные задачи экологического мониторинга

|

|

|

|

Российской Федерации

С 1 января 1993 г. введен в действие Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Закон определяет правовые, экономические и организационные основы медицинского страхования населения и обеспечивает конституционное право граждан на медицинскую помощь в рамках базовой программы.

С введением обязательного медицинского страхования осуществляется переход к новой форме социального страхования и внедрение смешанной системы финансирования здравоохранения — бюджетно-страховой.

В соответствии с этой системой бюджетный источник финансирования дополняется внебюджетными. За счет бюджетных средств обеспечивается финансирование здравоохранения в части неработающего населения (пенсионеры, безработные, студенты, дети, домохозяйки и другие категории), а внебюджетных — работающих граждан.

В первом случае страхователями являются органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, которые и осуществляют уплату страховых взносов за неработающую часть населения.

Во втором случае страхователями и плательщиками страховых взносов являются предприятия, граждане-предприниматели, не имеющие статуса юридического лица, лица свободных профессий.

Фонд обязательного медицинского страхования функционирует в соответствии с Законом РСФСР «Об обязательном медицинском страховании граждан РСФСР» от 28 июня 1991 г. Обязательное медицинское страхование обеспечивает всем гражданам России получение медицинской и лекарственной помощи за счет средств фонда ОМС.

Средства обязательного медицинского страхования аккумулируются в Федеральном внебюджетном фонде и внебюджетных фондах субъектов РФ (включая их филиалы), называемых территориальными фондами обязательного медицинского страхования (ОМС).

Система ОМС реализуется Федеральным и территориальными фондами ОМС, не зависимыми друг от друга в организационном плане.

Федеральный фонд ОМС является юридическим лицом, подотчетным Правительству РФ. Финансовые средства Федерального фонда находятся в государственной собственности РФ, являются целевыми, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.

Основные задачи Федерального фонда ОМС:

· обеспечение реализации Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в РФ»;

· обеспечение прав граждан в системе обязательного медицинского страхования;

· участие в разработке и осуществлении государственной финансовой политики в области обязательного медицинского страхования;

· разработка и осуществление комплекса мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования.

Финансовые средства, которые аккумулирует Фонд ОМС, включают в себя:

· часть единого социального налога, уплачиваемого работодателями;

· взносы территориальных фондов на реализацию совместных программ;

· ассигнования из федерального бюджета на выполнение программ ОМС сумм единого налога на вмененный доход на определенные виды деятельности, поступающие в фонд;

· ассигнования из федерального бюджета на выполнение медицинских программ;

· добровольные взносы физических и юридических лиц;

· средства, предусмотренные органами исполнительной власти в соответствующих бюджетах на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

· доходы от использования временно свободных финансовых средств Федерального фонда;

· иные финансовые средств (пени, штрафы, неустойки).

Начисление страховых взносов осуществляется по тарифам, ежегодно устанавливаемым федеральным законом.

К основным направлениям использования средств Фонда ОМС относятся:

· финансирование обязательного медицинского страхования, проводимого страховыми медицинскими органами;

· реализация финансово-кредитной деятельности по Обеспечению системы обязательного медицинского страхования;

· направление финансовых средств на обеспечение тарификации стоимости медицинских услуг;

· создание финансовых резервов устойчивого медицинского страхования;

· выравнивания ресурсной базы регионов для проведения обязательного медицинского страхования;

· обеспечение текущей деятельности.

В части управления финансами функции Федерального фонда ОМС заключаются в том, чтобы наряду с финансированием целевых программ в рамках ОМС через финансирование программ ОМС на местах выравнивать условия деятельности территориальных фондов.

Федеральный фонд ОМС в объеме базовой программы выделяет дотации и субвенции территориальным фондам, у которых собственные доходы не покрывают расходы по программе ОМС.

При определении размеров субвенций применяется утвержденный правлением Федерального фонда перечень оценочных критериев.

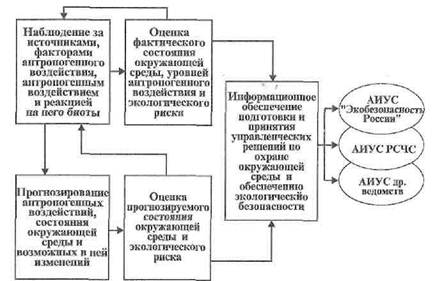

Анализ системы обеспечения экологической безопасности, структурно-функциональная схема которого нами была ранее предложена читателю, показывает, что экологический мониторинг в системе мероприятий, проводимых с целью обеспечения экологической безопасности, играет важную роль. Он является одним

из первостепенных по значимости, объему и разнообразию проводимой работы из числа превентивных мероприятий. В связи с этим экологический мониторинг рассматривается как определенная система наблюдения, оценки, прогноза состояния окружающей среды и информационного обеспечения процесса подготовки и принятия управленческих решений. Предметом этих наблюдений и оценок является многокомпонентная совокупность природных объектов, структур и явлений, представляющих сложную систему, которая подвержена многообразным естественным и антропогенным динамическим изменениям.

Таким образом, экологический мониторинг относится к числу мероприятий, направленных в конечном счете на информационную поддержку решения основных задач по обеспечению экологической безопасности. Поэтому цель проведения экологического мониторинга в общем случае может быть сформулирована как идентификация и оценка экологических опасностей, информационная поддержка процесса подготовки и принятия управленческих решений по: охране природы и здоровья человека, регулированию и восстановлению качества окружающей среды, нормализации экологической обстановки в экстремальных случаях.

Цель экологического мониторинга в частных случаях, когда он организуется под решение какой-либо конкретной экологической проблемы, может быть уточнена и сформулирована с привязкой к этой проблеме. Однако следует все же отметить, что, если речь идет об организации и осуществлении комплексного мониторинга, а не отдельных его видов, то приведенная выше формулировка цели не претерпит существенных изменений.

Для достижения цели экологического мониторинга требуется решение определенного комплекса задач. Поскольку эти задачи связаны с функционированием системы мониторинга, они могут быть названы функциональными, как это делается в подобных случаях.

С учетом взаимосвязей между блоками мероприятий по обеспечению экологической безопасности и целесообразных каналов их информационного сопряжения, к числу функциональных задач системы мониторинга следует отнести:

- наблюдение за источниками, факторами антропогенного воздействия, антропогенным воздействием на окружающую среду и реакцией (откликом) объектов живой природы, в том числе человека, на это воздействие;

| |||

|

|

- оценку по данным наблюдений и прогнозирование уровней антропогенного воздействия на окружающую среду, ее состояния и изменений в результате этого воздействия, анализ и оценку природных процессов, а также экологического риска;

- прогнозирование антропогенных воздействий, природных процессов, ведущих к дегармонизации связей и нарушению саморегуляции биологических систем, состояния окружающей среды и возможных в ней изменений;

- информационное обеспечение подготовки и принятия управленческих решений по охране природы и здоровья человека, регулированию и восстановлению качества окружающей среды, нормализации экологической обстановки в экстремальных случаях.

Перечисленные функциональные задачи трансформируются в соответствующие структурные блоки системы экологического мониторинга.

| Рис. 4.1. Блок-схема экологического мониторинга. |

Упрощенная блок-схема такого мониторинга, несущая информацию о структурных связях между блоками, приведена на рис. 4.1.

Первый блок, относящийся к первой задаче, выполняет функции по наблюдению за:

- источниками антропогенных воздействий, куда следует отнести прежде всего объекты различных народнохозяйственных комплексов (топливно-энергетического, металлургического, транспортно-дорожного и др.), объекты хозяйственно-бытового и иного назначения, являющиеся эмитентами вредных.химических, радиоактивных и биологически опасных веществ, пожаро- и взрывоопасные объекты, транспортные средства всех видов, а также различные виды хозяйственной деятельности, связанные с использованием вредных веществ;

- факторами антропогенных воздействий: химическими, физическими, включая поля концентраций вредных химических и радиоактивных веществ, различного рода физические поля (электромагнитное, акустическое, поле гамма-излучения, тепловое поле), а также факторами механического воздействия и факторами воздействия биологически активных веществ;

- эффектами, вызываемыми в окружающей среде антропогенными воздействиями, в частности за реакциями биологических систем и прежде всего человека на эти воздействия.

Второй блок в структуре экологического мониторинга связан с оценкой состояния окружающей среды и происходящих в ней изменений. По данным наблюдений или путем прогнозирования, в этом блоке определяются характеристики и показатели качества компонентов природной среды, отражающие тем или иным образом (явно или неявно) степень саморегуляции естественных процессов, протекающих в экосистемах и структурных элементах биосферы, состояние здоровья людей, а также меру его ухудшения в зависимости от характера и уровня антропогенного воздействия. Производится фактическая или прогнозная интегральная оценка уровней экологических рисков. Интегральные характеристики и показатели качества компонентов природной среды, а также уровни экологического риска сравниваются с их критериальными значениями. Заметим, что в качестве критериальных могут быть приняты научно обоснованные предельно допустимые и социально приемлемые значения указанных показателей и уровней риска. Примером одного из показателей качества природной среды является концентрация вредного вещества в этой среде. В качестве его критериального значения здесь выступает ПДК.

Блок прогнозирования состояния окружающей среды выполняет функции прогнозирования состояния окружающей среды, распознавания тенденций и логики развития изменений в этом состоянии. Очень важно, что в конечном итоге прогнозирование дает возможность максимально уменьшить влияние неопределенностей на принятие управленческих решений по проведению природоохранных мероприятий, сохранению здоровья людей и нормализации экологической обстановки.

На блок информационного обеспечения и поддержки подготовки и принятия управленческих решений в структуре экологического мониторинга возлагаются функции по формированию экологической информации и представлению ее в заинтересованные структуры управления, занимающиеся подготовкой и принятием решений. При этом в качестве заинтересованных органов управления в экологической информации могут рассматриваться не только те, где принимаются решения по охране природы и здоровья человека, регулированию и восстановлению качества окружающей среды, нормализации экологической обстановки, но и управленческие структуры различных уровней, относящиеся к Министерству по чрезвычайным ситуациям, другим министерствам и ведомствам, в том числе к Министерству обороны, где принимаются решения по кругу задач этих министерств и ведомств с учетом экологической обстановки и тенденций ее развития.

Таким образом, функциональные задачи экологического мониторинга могут быть значительно расширены за счет информационного обеспечения различных государственных и ведомственных структур, нуждающихся при решении свойственных им задач в экологической информации.

Формы представления информации от системы экологического мониторинга заинтересованным структурам могут быть самыми различными. Это определяется характером выполняемых ими на основе этой информации аналитических функций и принимаемых решений. Наиболее приемлемой формой информации для большинства органов управления, с нашей точки зрения, может быть картографическая с пояснительной запиской в текстуальном или табличном виде.

В заключение следует отметить, что содержание рассмотренных выше функциональных задач экологического мониторинга может быть несколько иным при организации и осуществлении мониторинга, направленного на решение определенной экологической проблемы.

Однако, как представляется, в рамках общего подхода к организации и осуществлению экологического мониторинга, ориентированного на систематические наблюдения, оценку и прогноз состояния окружающей среды, перечень и содержание этих задач сохранятся.

|

|

|

|

Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!