КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Социальные, демографические и экономические характеристики и проблемы современной семьи в России

|

|

|

|

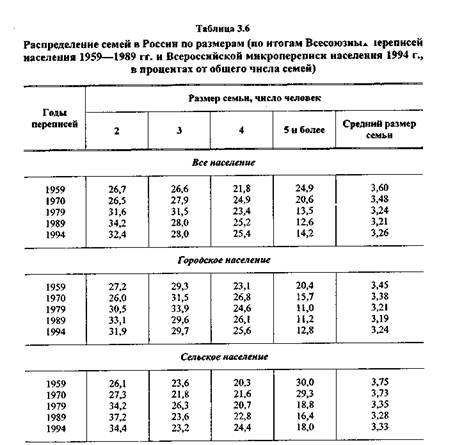

Особенности функционирования семьи и семейная структура населения, неразрывно связанные с тенденциями развития демографической ситуации, во многом детерминируются особенностями воспроизводства населения. Анализ материалов переписей и демографической статистики позволяет утверждать, что динамика числа семей и семейной структуры населения в России характеризуется следующими основными тенденциями: нуклеаризацией семей, старением населения, снижением рождаемости и переходом от среднедетной семьи к малодетной, высокой детской смертностью и высоким уровнем «сверхсмертности мужчин» в возрастах старше 20 лет, ростом количества разводов и неполных семей. Средняя величина семьи за последние три десятилетия сократилась и составила 3,2 человека в городах и 3,3 в сельской местности. Если в начале XX в. на одну российскую женщину приходилось 7,1 ребенка, то сейчас – 1,4 ребенка.

Реальная структура семей по детности в России совершенно не соответствует этим пропорциям. По данным переписи населения 1989 г., менее 60% всех семей в нашей стране имели детей в возрасте до 18 лет. В среднем на одну такую семью приходилось 1,63 ребенка. Доля однодетных семей составляла при этом более 50%, т.е. была в 5 раз больше, двухдетных - чуть менее 40%, а семей с тремя и более детьми было меньше 10%, т.е. в 6 раз меньше, чем это необходимо для того, чтобы обеспечить слегка расширенное воспроизводство населения. Поэтому рождаемость в настоящее время гораздо ниже смертности, что означает выход процесса депопуляции в нашей стране из скрытого, латентного состояния, в котором она пребывала начиная с 1960-х гг.

Многие ученые характеризуют нынешнее состояние семьи как кризисное. Это обусловлено объективными процессами и развитием брачно-семейных отношений во всех экономически развитых странах, и особенно в Европе, в сторону автономизации семьи, что неизбежно повлекло за собой снижение рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа одиноких людей. Но основная причина кроется в крайне нестабильном экономическом положении семей.

Нестабильность семейного образа жизни выражается прежде всего в возрастании числа разводов. Из каждой тысячи человек в возрасте 16 лет и более 94 являются разведенными (в 1989 г. - 72). Это один из самых высоких показателей в мире: на каждые три заключаемых брака фиксируется в среднем два развода. Новое, и даже уникальное явление – превышение в ряде северных и восточных регионов числа разводов над числом заключенных браков. При этом почти треть разводящихся составляют молодые пары, просуществовавшие менее 5 лет. Число семей, где расторгнут брак, но есть дети, составляет почти 70% от общего числа.

В настоящее время в большинстве развитых стран наблюдается второй демографический переход от малодетной к преимущественно однодетной семье, что вызвано не экономическими, а в первую очередь социальными причинами, так как все прежние внешние побуждения к многодетности (предоставление льгот, квартир и т.д.) отошли в прошлое. Имея одного ребенка, родители осознают необходимость вложить в него максимум средств и сил.

За период с 1989 под 2002 годы в России родилось 20 млн. 540 тыс. человек, а умерло - 27 млн. 939 тыс. 800 чел. Сегодня по данным ООН, Россия занимает одно из последних мест по показателю естественного прироста (-0,6% в год) и входит в десятку стран с самой низкой рождаемостью. На данный момент только в трех регионах (Ингушетии, Туве и Дагестане) коэффициент рождаемости превышает тот, который нужен для воспроизводства поколения - 2,1, в то время как в Санкт-Петербурге он составляет - 0,95. Сокращение рождаемости происходит за счет отказа (или откладывания рождения) даже не второго, а первого и единственного младенца. По расчетам демографа В.А.Борисова, для простого воспроизводства населения доля однодетных семей должна быть сокращена примерно в 5 раз, а доля семей с тремя и более детьми увеличена до 51%.

В Ярославской области, наряду с некоторыми другими регионами России, наблюдаются более высокие показатели превышения числа умерших над числом родившихся, и она входит в зону демографического неблагополучия. Даже если рождаемость не будет снижаться дальше, уже одно это определило серьезный провал в возрастной структуре. В связи с этим даже оптимизация режима воспроизводства в будущем будет сравнительно долгое время сопровождаться сокращением численности населения.

На фоне общего сокращения рождаемости происходит рост количества внебрачных детей. Среди внебрачных рождений их наибольшее число отмечается у женщин 20-29 лет, т.е. в возрастах максимальной рождаемости, а также в старших возрастах (более 30 лет). Доля детей, родившихся в России вне юридического брака, увеличилось только с 1980 по 1995 годы с 10,8 до 21,1%. Сегодня родители почти каждого третьего ребенка в нашей стране не состоят в зарегистрированном браке. Наряду с увеличением разводов это ведет к росту неполных семей, характер жизнедеятельности и проблемы которых весьма специфичны. Например, общее число детей, родившихся в г. Рыбинске в 1997 г., по сравнению с 1990 г. сократилось в 1,6 раза, а доля внебрачных рождений возросла за этот период почти в два раза.

Факты рождений в самых молодых возрастах (в частности 13-летними и 15-летними матерями) являются в основном результатами «непреднамеренных зачатий», свидетельствующих о низкой общей и сексуальной культуре подростков, и могут быть отнесены к разряду маргинальных ситуаций. Рост ранней, в том числе внебрачной, беременности - общемировая проблема, но в России ее усугубляют малообеспеченность, неграмотность, социальные затруднения, часто являющиеся причиной ранней проституции, дефицит средств, которые общество может выделить на решение этой проблемы.

Наряду со снижением рождаемости и ростом числа внебрачных детей имеет место и сокращение брачности. Если падение рождаемости началось с 1988 г., то существенное снижение брачности стало происходить с 1990-1992 гг. (в 1990 г. 1320 тыс. браков, в 1992 г. – 1054 тыс.). Снижение брачности связано с тем, что через возраст 20-25 лет сейчас проходят малочисленные поколения, родившиеся в годы низкой рождаемости (1970-1980-е годы), а также с откладыванием вступления в брак. В 2002 г. число супружеских пар составило 34 млн. (в 1989 г. - 36 млн.). Из общего числа супружеских пар 3 млн. состоят в незарегистрированном браке. Из каждой тысячи человек в возрасте 16 лет и более 210 человек никогда не состояли в браке (в 1989 г. - 161); 572 - состоят в браке (в 1989 г. - 653); 114-вдовые (в 1989 г. - 110). Традиционно число женщин, считающих себя замужними, сегодня превышает число женатых мужчин. По данным переписи 2002 г., их оказалось больше на 65 тысяч человек, тогда как в 1989 году эта разница составляла лишь 28 тысяч.

Ряд ученых отмечают еще один признак нестабильности семейного образа жизни - убеждение, что одиночество является привлекательным и комфортабельным стилем жизни. В настоящее время появляется (прежде всего в наиболее развитых странах мира) значительное количество людей, которые находят удовольствие в таком образе жизни. Складывается специальный рынок для их обслуживания: исследования показывают, что одинокие люди могут тратить на собственное развлечение гораздо большие суммы денег, чем люди, имеющие семью. Подобное существование, допуская возможность наличия устойчивых эмоциональных союзов двух одиночек, решительно исключает только один компонент семейной жизни - наличие детей. В России, имеющей достаточно традиционную мораль и сравнительно устойчивые традиции, подобные тенденции только набирают силу.

Ухудшаются не только количественные, но и качественные характеристики семьи: резко возрастает инфекционная заболеваемость, в том числе в результате разрушения профилактической медицины, распространяются социальные болезни, снижается уровень здоровья рожениц, а также новорожденных детей, растет число нервных, эндокринных, онкологических заболеваний. Сложной проблемой, существенно подрывающей здоровье женщин, остается прерывание беременности (в России ежегодно производится 4 млн. абортов). По этому показателю Россия значительно опережает многие страны мира. Из 35 млн. россиянок в детородном расцвете сил 7 млн. бесплодны.

Факторы изменения среднего размера и структуры семьи:

1.Тенденции уровня брачности и рождаемости. Чем больше браков, чем выше уровень брачности, тем больше семей и выше доля людей в населении, проживающих в семьях. Поскольку большинство детей рождается в семье, то чем больше семей (и добавим: чем они прочнее), тем при прочих благоприятных условиях семьи имеют больше детей и, соответственно, тем больше сами семьи.

2.Тенденции уровня смертности, особенно детской. Чем ниже смертность взрослых, тем ниже уровень овдовения, тем больше продолжительность жизни в браке, и, при желании супругов иметь детей, их (то есть детей) будет больше и, соответственно, будет больше размер семьи.

3.Изменение традиций семейной жизни (простыми или сложными семьями). Развитие обществ после промышленной революции идет в направлении постепенной ликвидации посреднической функции семьи, которую она выполняла тысячи лет и которая постепенно переходит от семьи к государству и другим социальным институтам. Поэтому именно молодежь, едва вступив в брак и создав свою семью, спешит отделиться от родителей, освободиться от подчинения им. В результате семей становится все больше, но размеры их уменьшаются, а структура упрощается.

4.Жилищная обеспеченность.

Под гражданским браком понимать брак зарегистрированный, а о сожительстве говорить в тех случаях, когда брачные отношения существуют вне юридически признанной, легитимной формы. Что касается термина «фактический брак», то независимо от его употребления в праве за пределами чисто юридической терминологии он должен использоваться только для констатации наличия действительных и эффективных брачных отношений безотносительно, настойчиво повторим еще раз, к их юридической форме. Противопоставление фактического брака зарегистрированному основано на недоразумении: наличие юридической формы отнюдь не означает, что нет фактических брачных отношений и, наоборот, наличие фактических (т.е. реальных, действительных) брачных отношений отнюдь не означает, что последние никак юридически не оформлены.

|

|

|

|

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 1753; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!