КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Брачное состояние и брачная структура

|

|

|

|

Брачно-семейная структура населения

Под брачным состоянием (статусом) понимают положение индивида по отношению к институту брака, определяемое в соответствии с обычаями и законами той или иной страны.

Сведения о браках получают по данным текущей статистики (на основании разработки записей актов гражданского состояния о браке), данным переписей населения и обследований. На основе данных загсов разрабатывают специальные статистические формы по брачности, составляющие базу для исследования основных характеристик процесса. При переписи учитывают брачное состояние опрашиваемых и в результате получают сведения о числе браков на момент переписи. Брачность населения изучается с помощью характеристик, измеряющих частоту, уровень, длительность, прочность изучаемого социально-демографического процесса, а также возраста вступающих в брак.

Демографические показатели брачности можно подразделить на несколько групп. К первой группе относятся итоговые показатели, фиксирующие результат процесса на определенный момент времени, характеризующие брачное состояние, распространенность окончательного безбрачия в поколении. Вторую группу составляют показатели, измеряющие общую частоту вступления в брак. В третью группу входят показатели, измеряющие возраст вступления в брак; в четвертую - частоту овдовения, в пятую - частоту разводи-мости и прочность браков; в шестую - распространенность повторных браков, в седьмую - особенности брачной (демографической) ситуации; в восьмую - особенности подбора брачных пар.

Для оценки брачного состояния используют показатель доли мужчин и женщин бракоспособного возраста, находящихся в определенном брачном состоянии, рассчитываемом как отношение их абсолютных чисел к среднегодовой численности населения (в процентах или в промилле).

Согласно рекомендациям Статистической комиссии ООН, выделяются следующие категории брачного состояния, или брачного статуса: лица, никогда не состоявшие в браке; состоящие в браке и живущие вместе; вдовые и не вступившие в новый брак; разведенные и не вступившие в новый брак; состоящие в браке, но не живущие вместе; случаи, которые невозможно классифицировать. Эти шесть категорий являются основными категориями брачного состояния, которые учитываются демографической статистикой большинства стран.

Во Всесоюзных переписях 1939, 1959 и 1970 гг. учитывались только две категории брачного состояния: состоящие в браке на критический момент переписи и не состоящие в нем. Это очень не устраивало ученых, изучающих проблемы брачности и занимающихся ее прогнозированием. Дело в том, что категория людей, не состоящих в браке, включает три категории брачного состояния: никогда не состоявших в браке (иначе холостых), вдовых, разведенных и разошедшихся. Последняя категория отличается от разведенных тем, что относится к людям, состоявшим в незарегистрированном («фактическом») браке.

Никогда не состоявшие в браке, вдовые, разведенные и разошедшиеся имеют неодинаковую вероятность вступления в брак (наибольшая вероятность - у разведенных и разошедшихся, наименьшая, после 30 лет, - у никогда не вступавших в брак). Поэтому прогнозировать будущую брачность по усредненным вероятностям вступления в брак для суммарной категории людей «не состоящих в браке» никогда не имело большого смысла, было довольно грубым. Начиная с переписи 1979 г. брачное состояние в переписи теперь учитывается в виде пяти категорий: никогда не состоявшие в браке, состоящие в браке на момент переписи, вдовые, разведенные и разошедшиеся. Последние две категории - разведенные и разошедшиеся показываются вместе, суммарно (что вызывает определенное сожаление, поскольку необходимо изучить различия в прочности юридического и фактического брака).

Категория «разведен» («разведена») из переписного листа переписи 2002 г. исключена. Вместо нее используется категория «разошелся» («разошлась»). Сделано это по настоянию юристов, ссылавшихся на то, что в Семейном кодексе РФ понятие «развод» отсутствует (есть понятие «расторжение брака»).

Помимо названных выше основных брачных статусов в статистике некоторых стран выделяют и другие. В частности, иногда выделяют состоящих в зарегистрированном и незарегистрированном браке (не состоящие в браке, но живущие вместе). В последнее время интерес к этим двум категориям усиливается в связи с резким ростом доли так называемых внебрачных рождений. У нас в стране эти дополнительные категории брачного состояния впервые фиксировались во время микропереписи 1994 г., они также учитывались при переписи 2002 г.

В некоторых странах в соответствии с особенностями местного брачного законодательства и обычаев, со степенью распространенности тех или иных форм брака выделяются и другие брачные статусы. Например, в ряде африканских стран статистика учитывает при переписях населения следующие брачные статусы: не состоят в браке; состоящие в моногамном браке, заключенном юридически, согласно религиозным правилам, согласно народным обычаям; состоящие в полигамном браке с двумя женами, заключенном юридически, или живущие вместе в свободном союзе; состоящие в полигамном браке с тремя женами, заключенном юридически, или живущие вместе в свободном союзе; состоящие в полигамном браке с четырьмя или более женами, заключенном юридически, или живущие вместе в свободном союзе; живущие вместе в моногамном свободном союзе, длящемся не менее месяца; разведенные в результате распада юридического брака; вдовые в результате смерти одного из членов брачного союза, заключенного юридически; разошедшиеся в результате распада свободного брачного союза; случаи, не поддающиеся классификации. А всего 15 брачных статусов.

В России при проведении переписей населения действует принцип самоопределения и брачное состояние опрашиваемого записывается исключительно с его слов. С другой стороны, при регистрации рождений и смертей, а также во многих других случаях требуется документальное подтверждение брачного статуса. Поэтому данные из разных источников оказываются несопоставимыми, что не позволяет рассчитывать брачный состав населения для межпереписных периодов.

Брачная структура населения - это распределение населения по брачному состоянию, обычно в сочетании с полом и возрастом. Поэтому часто говорят «брачно-возрастная структура». Распределение населения по брачному состоянию, или, иначе говоря, брачно-возрастная структура населения, описывается, так же как и половозрастная структура, с помощью группировок и относительных показателей. То есть каждая половозрастная группа населения подразделяется по категориям брачного состояния, и определяется удельный вес каждой категории в составе половозрастной группы. При этом возрастные группы выделяются следующие: до 18 лет, 18-19, 20-24 года, далее пятилетние возрастные группы до группы 55-59 лет, затем открытый интервал «60 лет и старше».

Поскольку каждое поколение формируется в определенных исторических условиях, значительное воздействие на структуру оказывают также социально-экономические и культурные факторы: нормы социального поведения, определяющие отношение населения к институту брачности (в частности, к отдельным формам брака - незарегистрированным, повторным), экономические кризисы, социальные и политические потрясения (войны, революции, репрессии).

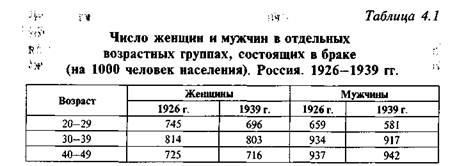

В конце XIX в. для населения России было характерно раннее вступление в брак, и к возрасту 50 лет практически все мужчины и женщины состояли в браке. Изменения, произошедшие в отношении к браку после Октябрьской революции, а также многочисленные потери мужчин в годы военных действий и репрессий снизили доли населения, состоящего в браке. По данным переписей 1926 и 1939 г., диспропорции в половой структуре населения повлияли на разницу в показателях брачности для мужчин и женщин в возрастах старше 30 лет (табл. 4.1).

Значительные расхождения в долях состоящих в браке в возрастах старше 35 лет по полу, которые продемонстрировала перепись 1959 г., объяснялись демографическими последствиями Великой Отечественной войны, огромными потерями мужчин в 1941-1945 гг.

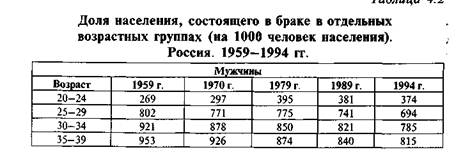

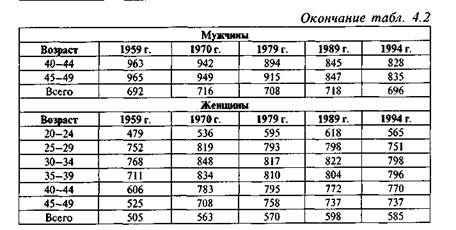

За период между переписями 1959 и 1970 г. произошло постепенное выравнивание показателей для мужчин и женщин во всех возрастных группах, но к 1979 г. эта тенденция сохранилась только для возрастных групп моложе 25 лет и старше 40 лет. Перепись 1989г. и микроперепись 1994 г. показали сокращение числа населения, состоящего в браке, практически во всех возрастах, за исключением возрастной группы до 20 лет и отдельных старших возрастных групп (число состоящих в браке возросло среди женщин старше 55 лет). Одновременно происходило увеличение количества никогда не состоящих в браке, начиная с возрастной группы 20-24 года (за исключением женщин в возрасте 55-69 лет). Наиболее быстро выросло число одиноких в возрастных группах 25-39 лет у мужчин и 20-34 года у женщин, т.е. в возрастах наиболее высокой брачной активности (табл. 4.2).

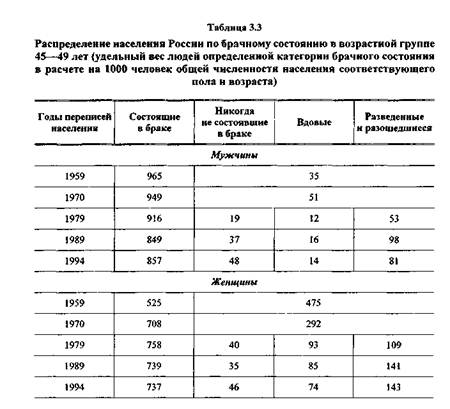

Борисов: Рассмотрим брачную структуру населения России по данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 гг. и Всероссийской микропереписи 1994 г., ограничившись для примера одной возрастной группой 45-49 лет (таблица 3.3).

Данные переписей 1959 и 1970 гг. показывают распределение населения только по двум категориям брачного состояния, состоящих и не состоящих в браке, что, конечно, обедняет возможности анализа.

У мужчин на всем протяжении послевоенного сорокалетия от переписи к переписи доля состоящих в браке заметно снижалась (в рассматриваемой возрастной группе, но в других возрастных группах динамика была такой же), в то время как у женщин вплоть до переписи 1979 г. она росла. По переписи 1979 г. доля замужних женщин также начала снижаться. Сокращение доли состоящих в браке мужчин при одновременном росте доли состоящих в браке женщин объясняется довольно просто. Основным фактором было улучшение соотношения полов в послевоенный период. Женщины получили больше возможностей для выбора мужа, а часть менее конкурентоспособных мужчин - по разным причинам: плохое здоровье или поведение, алкоголизм или физические недостатки и др. - не смогли вступить в брак или сохранить его.

После 1979 г. мы имеем возможность рассмотреть брачную структуру населения более подробно. Доля никогда не вступавших в брак к 50 годам считается в демографии долей окончательного безбрачия. Она (доля) показывает, какая часть исследуемого поколения не вступает в брак. Уровень окончательного безбрачия считается низким, когда он не достигает 5%, средним - при 5-9% и высоким при 10% и более. В России на протяжении всего XX в. уровень окончательного безбрачия был низким, как правило, не превышал 5%. Расчеты окончательного безбрачия для когорт женщин разных лет рождения (реальных поколений женщин), по данным переписей, показывают, что только поколения, пережившие войну и последующую деформацию брачного рынка, демонстрировали более высокое значение показателя.

Как видно из таблицы, около 90% мужчин состоят в браке. Правильнее, конечно, сопоставлять число мужчин и женщин с некоторым возрастным лагом, поскольку женщины чаще выходят замуж за мужчин старше себя по возрасту. Но в данном случае большой ошибки нет, тем более что это всего лишь пример, поскольку в более старших возрастных группах доля женатых мужчин даже несколько больше, чем в группе 45-49 лет, - 87-88%). Данные в таблице показывают, что уровень окончательного безбрачия в нашей стране составляет 2-4% у мужчин и 3-4% у женщин. По сравнению с другими странами христианской культуры это очень небольшой процент.

Чего нельзя, к сожалению, сказать о доле вдовых - конечно же, женщин. Этот процент довольно высок, что отражает относительно низкую среднюю продолжительность жизни российских мужчин. Может вызвать удивление, что доля вдов снижается, в том числе и в первой половине 90-х гг., хотя известно, что в этот период происходило резкое увеличение смертности, в первую очередь мужчин.

Снижение доли вдов объясняется все тем же улучшением соотношения полов, при котором женщины всех категорий брачного состояния получили больше возможностей вступить в брак, в том числе и в повторный. Таким образом, несмотря на рост мужской смертности и соответствующий ему рост женского овдовения, доля вдов несколько сократилась (за счет увеличения повторной брачности).

Ну и, наконец, колонка с долей разведенных-разошедшихся. Эта доля сильно возросла и продолжает расти. Она отражает очень высокий уровень разводов, который существует в нашей стране. Надо иметь в виду замечание, сделанное по поводу доли овдовевших. В случае с долей разведенных-разошедшихся также надо учитывать повторную брачность.

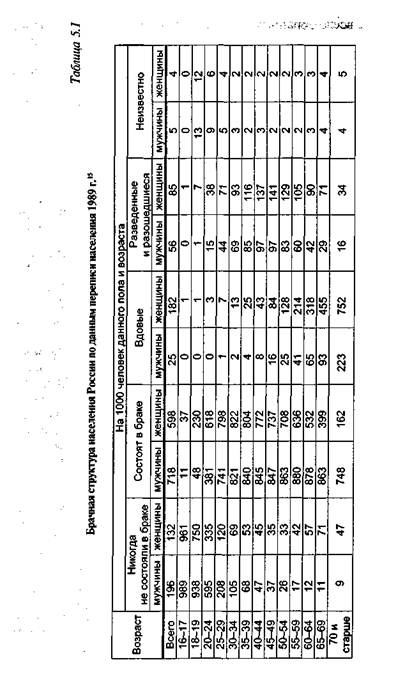

В табл. 5.1 приведены данные о брачном состоянии населения России по данным переписи 1989 г. Прежде всего обращает на себя внимание огромная разница в доле состоящих в браке мужчин и женщин в возрастах до 25 лет: в возрасте 16-17 лет доля женщин, состоящих в браке, превышала соответствующую долю мужчин в три с лишним раза, в возрастах 18-19 и 20-24 лет соответственно почти в пять и два раза. Это говорит о том, что в более молодых возрастах женщины вступают в брак гораздо «охотнее», чем мужчины, которые откладывают женитьбу до окончания вуза, возвращения из армии или до достижения необходимого, с их точки зрения, уровня жизни.

В то же время бросается в глаза резкий женский перевес среди никогда не состоявших в браке и вдовых в старших возрастах и почти столь же резкий мужской перевес среди состоящих в браке в этих же возрастах. Это является результатом мужской сверхсмертности в трудоспособных и старших возрастах, а также того, что мужчины относительно чаще по сравнению с женщинами вступают в повторные браки (как после развода, так и после более редкого для них овдовения).

Данные табл. 5.1 свидетельствуют также о том, что в конце 1980-х гг. большая часть населения, как мужчин, так и женщин, стремилась вступить в брак и реализовывала это стремление. Об этом говорит весьма незначительная доля лиц, никогда не состоявших в браке к возрасту 50 лет. Лишь 3,5% мужчин и 3,7% женщин оставались к этому возрасту вне брака. Эта доля заметно ниже, чем во многих развитых странах Запада, в которых существует так называемый «европейский тип брачности».

В 1989 г. у нас было 36 миллионов брачных пар, в 2002 г. - 34 миллиона. Причем впервые в истории российских переписей в последний раз считали не только официально зарегистрированные браки, но и гражданские, коих оказалось около 3 миллионов.

Замужних женщин у нас опять оказалось больше, чем женатых мужчин. Вообще-то это характерно для многих стран: во время переписи оказывается больше женщин, утверждающих, что они состоят в браке, чем признающихся в этом мужчин. Видимо, здесь сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, в мужской и женской логике. Так вот, это различие в российской переписи 2002 г. еще больше усугубилось: если в 1989 году количество замужних женщин у нас было на 28 тысяч больше, чем женатых мужчин, то теперь на 65 тысяч больше.

Из каждой тысячи человек в возрасте 16 лет и более 210 человек никогда не состояли в браке (в 1989 г. - 161); 572 - состоят в браке (в 1989 г. - 653); 114-вдовые (в 1989 г. - 110); 94 - разведенные (в 1989 г. - 72).

|

|

|

|

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 2491; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!