КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Шумовое загрязнение среды обитания. Защита от шума

|

|

|

|

- 2 часа.

Основные источники шумового загрязнения среды обитания.

Воздействие шума на организм человека

Среди проблем оздоровления окружающей среды борьба с шумами является одной из актуальнейших. В крупных городах шум является одним из основных физических факторов, формирующих условия среды обитания.

Рост промышленного и жилищного строительства, бурное развитие различных видов транспорта, все большее применение в жилых и общественных зданиях сантехнического и инженерного оборудования, бытовой техники привели к тому, что уровни шума в селитебных зонах города стали сравнимы с уровнями шумов на производстве.

Шумовой режим крупных городов формируется главным образом автомобильным и рельсовым транспортом, составляющим 60-70% всех шумов. Заметное влияние на уровень шума оказывает увеличение интенсивности воздушных перевозок, появление новых мощных самолетов и вертолетов, а также железнодорожный транспорт, открытие линии метро и метро мелкого заложения.

Основными источниками производственных шумов, формирующих шумовой режим в рабочей зоне и оказывающих определенное влияние на уровни шума прилегающих жилых районов, являются металло- и деревообрабатывающее оборудование, энергетические и вентиляционные установки, внутризаводской транспорт и др.)

Предполагается, что тенденция роста шума в ближайшие десятилетия сохранится, что обусловливается, прежде всего, ростом автомобильного и других видов транспорта, развитием промышленности, механизацией сельского хозяйства и т.п.

Шум определяется как совокупность различных по силе и частоте звуков, возникающих в результате колебательного движения частиц в упругих средах (твердых, жидких, газообразных).

Звуковые ощущения воспринимаются органами слуха при воздействии на них звуковых волн в диапазоне от 16 до 20 тыс. Гц.

По происхождению шум может быть механическим, аэрогидродинамическим и электромагнитным.

Механический шум возникает в результате ударов в сочленяющихся частях машин, их вибрации, при механической обработке деталей, в зубчатых передачах в подшипниках качения и т.п. Мощность звукового излучения поверхности, совершающей колебания, зависит от интенсивности колебаний вибрирующих поверхностей, их размеров, форм, способов крепления и др.

Аэрогидродинамический шум появляется в результате пульсации давления в газах и жидкостях при их движении в трубопроводах и каналах (турбомашины, насосные агрегаты, вентиляционные системы и т.п.).

Электромагнитный шум является результатом растяжения и изгиба ферромагнитных материалов при воздействии на них переменных электромагнитных полей (электрические машины, трансформаторы, дроссели и т.п.).

Воздействие шума на человека проявляется от субъективного раздражения до объективных патологических изменений функции органов слуха, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, внутренних органов.

Характер шумового воздействия обусловлен его физическими характеристиками (уровнем, спектральным составом и т.п.), длительностью воздействия и психофизиологическим состоянием человека.

Под воздействием шума снижается внимание, работоспособность. Шум нарушает сон и отдых людей.

Все разнообразие невротических и кардиологических расстройств, нарушения функции желудочно-кишечного тракта, слуха и т.д., которые возникают под воздействием шума, объединяются в симптомокомплекс "шумовой болезни".

Нормирование и гигиеническая оценка шумов

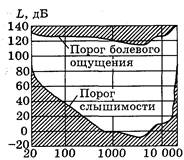

Слуховой орган человека способен воспринимать звуковые колебания в определенном диапазоне интенсивностей, ограниченном верхним и нижним порогами, зависящими от звуковой частоты (рис.1).

Порог слышимости имеет минимальное значение при частоте 1000 Гц. По интенсивности или силе звука Io он равен 10-12 Вт/м2, а по звуковому давлению Po – 2x10-5 Па.

Порог слышимости имеет минимальное значение при частоте 1000 Гц. По интенсивности или силе звука Io он равен 10-12 Вт/м2, а по звуковому давлению Po – 2x10-5 Па.

Порог болевого ощущения на частоте 1000 Гц по интенсивности Iмакс равен 10 Вт/м2, а по звуковому давлению - Рмакс = 2х10-5 Па.

Для гигиенической оценки шума в качестве коли-чественных характеристик используются не абсолютные значения интенсивности или уровни звукового давления, а логарифмические уровни этих величин, определяемые отношением

Рис. 1 – Слуховое их к условному нулевому уровню, соответствующему порогу

восприятие человека слышимости на частоте 1000 Гц (Io и Po).

Логарифмические уровни интенсивности или силы звука LI и звукового давления LP измеряются в децибелах и определяются соответственно по формулам:

, дБ,

, дБ,

, дБ,

, дБ,

где I и Io - фактическая и пороговая интенсивности звука соответственно, Вт/м2; Р и Ро - фактическое и пороговое звуковое давление соответственно, Па.

Интенсивность или сила звука I связана с квадратичным звуковым давлением Р следующим соотношением

, Вт/м2,

, Вт/м2,

где  - плотность среды, кг/м3; с - скорость прохождения звуковой волны, м/с.

- плотность среды, кг/м3; с - скорость прохождения звуковой волны, м/с.

В связи с тем, что, как уже отмечалось, вредность шума зависит не только от его интенсивности, но и от частоты звуковых колебаний (высокочастотные шумы более вредны), при гигиенической оценке шума определяется не только общий уровень звукового давления, но и относительное распределение звуковой энергии по всей области звуковых частот.

Для этого спектр шума разбивается на отдельные частотные полосы, в каждой из которых определяется уровень звукового давления.

За ширину полосы принята октава, т.е. интервал частот, в котором высшая частота (fв) в 2. раза больше низшей частоты (fн).

Октавный уровень звукового давления определяется на среднегеометрической частоте, которая определяется по формуле

, Гц.

, Гц.

Весь звуковой диапазон разбивается на октавы со следующими среднегеометрическими частотами: 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000,4000,8000 Гц.

Октавные уровни звукового давления оцениваются в дБ, а общий уровень - в дБА, измеряемый по шкале "А" шумомера. В этом случае к фактическому уровню автоматически вносится поправка (коррекция) в соответствии с частотной характеристикой чувствительности уха.

По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы и тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона, превышающие уровни в одной полосе, по сравнению с соседними, не менее, чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шумы делятся на постоянные, уровень звука которых в течение рабочего дня изменяется не более, чем на 5 дБА, и непостоянные, уровень звука которых в течение рабочего дня изменяется более, чем на 5 дБА.

Непостоянные шумы бывают:

· колеблющиеся, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;

· прерывистые, уровень звука которых резко падает до уровня фонового шума, при-чем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным и превышающим уровень фонового шума, составляет 1с и более, а уровень звука на 5 дБА и более;

· импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1с, при этом уровни звука отличаются не менее, чем на 7 дБА.

Допустимые уровни постоянных шумов регламентируются для производственных условий труда в зависимости от назначения производственного помещения или характера выполняемых работ и от характеристик шума, а для населенных мест - в зависимости от времени суток (ночное, дневное), места (внутри жилых комнат, в зоне отдыха) и вида жилого помещения.

Основным нормируемым параметром (характеристикой) постоянного шума на рабочем месте являются октавные уровни звуковых давлений в дБ. Правилами допускается использование уровня звука в дБА при ориентировочной оценке акустических условий.

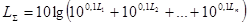

Количественной характеристикой непостоянных шумов является интегральный критерий - эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА, определяемый по формуле

,

,

где PА(f) - текущее значение среднего квадратического звукового давления с учетом коррекции "А" шумомера, Па; Ро - исходное значение звукового давления в воздухе Ро= 2х10-5 Па; Т - время действия шума, ч.

Допускается в качестве характеристики непостоянного шума использовать дозу шума или относительную дозу шума.

Дополнительно для колеблющегося и прерывистого шума ограничивают максимальные уровни в дБА, измеренные на временной характеристике "медленно" (< 110 дБА), а для импульсного шума - максимальный уровень звука в дБА J измеренный на временной характеристике "импульс" (< 125 дБА).

Допустимые уровни для жилой зоны представлены в табл. 1.

Таблица 1 - Допустимые уровни звука

| Назначение района застройки, территорий | Допустимые уровни звука L, дБА, Аэкв.доп. | |

| от 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч | |

| Лечебно-оздоровительные учреждения | ||

| Палаты больниц, санаториев, операционные больниц Кабинеты врачей больниц, санаториев, поликлиник, провизорские аптек Территории больниц и санаториев Жилые помещения домов отдыха и пансионатов | ||

| Жилые здания | ||

| Жилые комнаты квартир Жилые комнаты в общежитиях и гостиницах Территории жилой застройки в 2-х м от здания | ||

| Места отдыха | ||

| Площади отдыха в микрорайоне, сады, парки (зоны тихого отдыха) | - | |

| Детские дошкольные и школьные учреждения | ||

| Спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах Классы в школах Игровые площадки детских дошкольных учреждений Пришкольные участки | - - - | |

| Зрелищные учреждения | ||

| Зрительные залы концертных залов и театров Зрительные залы кинотеатров Фойе театров и кинотеатров Летние кинотеатры | - - - - | |

| Спортивные сооружения в микрорайонах и парках | ||

| Спортивные площадки Спортивные залы Стадионы | - - - | |

| Учебные заведения, проектные и научно-исследовательские учреждения, административные здания | ||

| Конференц-залы, аудитории Помещения управлений и конструкторских бюро в административных зданиях | - - | |

| Учреждения торговли и общественного питания | ||

| Залы кафе, ресторанов, столовых Торговые залы магазинов, летние кафе | - - | |

| Учреждения обслуживающего назначения | ||

| Приемные пункты предприятий бытового обслуживания, парикмахерские | - |

Гигиеническая оценка шума на рабочих местах или в жилой зоне осуществляется на основании измерения или акустического расчета (при прогнозировании акустических условий) количественных характеристик шума в контрольных точках и сравнение их уровней с допустимыми.

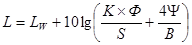

Расчет уровней шума (октавных уровней звукового давления) на рабочих местах или в жилом помещении при наличии одного источника осуществляется по следующим формулам:

а) в зоне прямого и отраженного звука

;

;

б) в зоне прямого звука

;

;

в) в зоне отраженного звука

,

,

где LW - октавный уровень звуковой мощности,

, дБ,

, дБ,

где W - звуковая мощность источника, Вт; Wo - опорная звуковая мощность, равная 10-12 Вт; К - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля (определяется по графику), зависит от расстояния между акустическим центром и контрольной точкой (местом измерения); S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник, м2; В - постоянная помещения, м2, определяется в зависимости от объема помещения и коэффициента отражения ограждающих поверхностей,

В =  А,

А,

где А - эквивалентная площадь звукопоглощения, м2,

А =  S = V/T,

S = V/T,

где  - коэффициент звукопоглощения ограждающих поверхностей; S - площадь этих поверхностей, м2; V - объем помещения, м3; Т - время реверберации данного помещения, с;

- коэффициент звукопоглощения ограждающих поверхностей; S - площадь этих поверхностей, м2; V - объем помещения, м3; Т - время реверберации данного помещения, с;  - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности поля; Ф - фактор направленности источника шума,

- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности поля; Ф - фактор направленности источника шума,

Ф =  ,

,

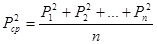

где Pi - звуковое давление, измеренное на определенном расстоянии от источника в заданном направлении. Па; Pсp - звуковое давление, усредненное по всем направлениям на том же расстоянии, Па,

,

,

где п - количество измерений.

При наличии в помещении п источников шума с различными шумовыми характеристиками (LW, Ф, ПН - показатель направленности, определяемый, как ПН = 10lg Ф), общий октавный уровень звукового давления  определяется по формуле

определяется по формуле

.

.

Если в помещении имеется п источников шума с одинаковыми шумовыми характеристиками, то суммарный уровень звукового давления можно определить из выражения  =

=  +101g п.

+101g п.

Принципы, методы и средства борьбы с шумами

Для защиты от шума применяются следующие основные принципы:

· снижение шума в источнике;

· ослабление его на пути распространения;

· применение административных мер.

Устранения или ослабления шума в источнике достигают применением ряда конструктивных и технологических методов, в том числе:

· заменой механизмов ударного действия безударными;

· возвратно-поступательных движений вращательными;

· подшипников качения подшипниками скольжения;

· металлических деталей деталями из пластмасс или других незвучных материалов;

· соблюдением минимальных допусков в сочленениях;

· балансировкой движущихся деталей и вращающихся масс;

· смазкой;

· заменой зубчатых передач клиноременными и гидравлическими и т.п.

Так, замена прямозубых шестерен шевронными дает снижение шума на 4-5 дБ, зубчатых и цепных передач клиноременными и зубчато-ременными - на 8-10 дБ, подшипников качения на подшипники скольжения - на 12-14 дБ. Применение текстолитовых или капроновых шестерен в паре со стальными позволяет снизить шум на 9-11 дБ.

Ослабление шума на пути его распространения достигается звукоизоляцией, звукопоглощением и применением архитектурно-планировочных и строительно-акустичес-ких методов.

На производстве звукоизоляция реализуется устройством различных преград на пути распространения звуковых волн: кожухов, акустических экранов, кабин, выгородок и звукоизолирующих перегородок между помещениями и др. В жилой зоне с этой целью используют естественные или искусственные экраны - выемки, насыпи, рельеф местности и т.д.

Звукоизолирующая способность преграды ЗИ зависит от поверхностной плотности материала G, кг/м2, частоты звука f, Гц и определяется по формуле

ЗИ = 201g(G f) - 47,5, дБ.

Звукопоглощение используется для снижения отражения звуковой энергии от поверхностей преграды и увеличения ее звукоизолирующей способности, а также увеличения звукопоглощающего фонда внутри производственных и других помещений с целью улучшения их акустических характеристик (сокращения времени реверберации).

Для звукопоглощения используются пористо-волокнистые материалы, звукопоглощающие свойства которых зависят от структуры материала, толщины слоя, частоты звука и наличия воздушного промежутка между слоем материала и отражающей поверхностью.

В пористых материалах энергия звуковых волн частично переходит в тепловую за счет трения воздуха в порах и рассеивается.

В качестве звукопоглощающих материалов применяют ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно, минеральную вату, древесноволокнистые и минераловатные плиты на различных связках с окрашенной и перфорированной поверхностью, пористый поливинилхлорид, различные пористые жесткие плиты на цементе и др.

Улучшения акустических характеристик производственных и иных помещений добиваются увеличением их эквивалентной площади звукопоглощения путем размещения на их внутренних поверхностях звукопоглощающих облицовок, а также использованием штучных звукопоглотителей и кулис, представляющих собой объемные тела, заполненные звукопоглощающим материалом, и подвешиваемые к потолку равномерно по помещению или над источниками шума (рис. 2).

|

Наибольший эффект при акустической обработке помещений достигается в точках, расположенных в зоне отраженного звука, при этом акустически обработанная поверхность должна составлять не менее 60% от общей площади ограничивающих помещение поверхностей.

В узких и высоких помещениях целесообразно облицовку размещать на стенах, оставляя нижние части стен (до 2 м высотой) необлицованными, либо проектировать конструкцию звукопоглощающего подвесного потолка.

Если площадь поверхностей, на которых возможно размещение звукопоглощающей облицовки мала, рекомендуется применять дополнительно штучные поглотители, подвешивая их как можно ближе к источнику шума, либо предусматривать устройство щитов в виде звукопоглощающих кулис.

Эффективность акустической обработки помещения (в зоне отраженного звука) определяется по формуле

Lобл. = 10lg(В2/В1),

Lобл. = 10lg(В2/В1),

где В1 и В2 - постоянные помещения до и после облицовки.

В1 = А1 (1- ),

),

где А1 - эквивалентная площадь звукопоглощения до проведения акустической обработки помещения, м2 (она может быть определена по времени реверберации помещения Т, с, А = V/T, где V - объем помещения, м3);  - средний коэффициент звукопоглощения,

- средний коэффициент звукопоглощения,  = А1 /< Sn, Sn - площадь внутренних поверхностей помещения до облицовки.

= А1 /< Sn, Sn - площадь внутренних поверхностей помещения до облицовки.

В2 = А2 (1- ),

),

где А2 - эквивалентная площадь звукопоглощения помещения после его акустической обработки, м2, А2 =  А + А1,

А + А1,  А - добавочное поглощение, вносимое акустической обработкой, м2,

А - добавочное поглощение, вносимое акустической обработкой, м2,  А =

А =  oбл. - S обл.,

oбл. - S обл.,  - средний коэффициент звукопоглощения после обработки помещения.

- средний коэффициент звукопоглощения после обработки помещения.

Архитектурно-планировочные методы, применяемые для улучшения шумового режима в жилых районах, включают в себя ряд градостроительных приемов:

· вынос из селитебных зон шумных промышленных объектов; использование территориальных разрывов между источниками шума и жилой застройкой;

· районирование и зонирование жилых территорий и объектов с учетом интенсивности источников шума;

· использование рельефа местности, специальных искусственных экранов - выемок, насыпей, экранов-стенок, экранов-зданий жилого и нежилого типа, озеленения и др.

Строительно-акустические методы включают в себя различные конструктивные и строительные средства:

· планировку помещений;

· использование звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкций (стен, перекрытий, окон и т.п.);

· снижение шума санитарно-технического оборудования и др.

Административные меры заключаются в регламентировании работ промышленных объектов, отдельных агрегатов, машин и оборудования, особой организации движения транспорта и т.п.

В качестве средств для временной защиты людей от шума и в случаях, когда применение других методов борьбы с шумами недостаточно, применяются индивидуальные средства. Они бывают внутреннего и наружного типов. К внутренним относятся вкладыши, закладываемые в слуховой канал уха, а к наружным - наушники, шлемы, каски, которые с помощью оголовья удерживаются на голове.

Вкладыши бывают многократного (определенной формы и размеров) и однократного использования. Вкладыши многократного использования изготавливают из эластичных материалов (литая или пористая резина, пластмассы, эбонит и др.).

Вкладыши многократного использования более эффективны по сравнению с вкладышами однократного использования, однако последние более удобны в эксплуатации - облегчают их подбор, не вызывают болевых ощущений и раздражений кожи наружного слухового прохода.

Противошумные наушники, шлемы и каски более эффективны, чем вкладыши. Они плотно прилегают к голове вокруг слуховых каналов (что достигается наличием эластичных уплотнительных валиков по краям чашек наушников), создают минимальное раздражающее действие. Однако применять их рекомендуется при высоких уровнях шума - 120 дБ. Это вызвано тем, что использование их более двух часов вызывает сильное раздражающие действие.

Основными методами борьбы с аэродинамическими шумами является установка глушителей в сечениях истечения газов и звукоизоляция источника, поскольку меры по их снижению в источнике образования малоэффективны.

Для снижения шума аэродинамических установок и устройств (вентиляционных установок, воздуховодов, пневмоинструмента, газотурбин, компрессоров и т.п.) применяются поглощающие (активные), отражающие (реактивные) и комбинированные глушители шума (рис. 3).

|

8 9

В глушителях активного типа снижение шума происходит за счет превращения звуковой энергии в тепловую в звукопоглощающем материале, размещенном во внутренних полостях. Наиболее распространенным элементом активных глушителей являются облицованные каналы круглого и прямоугольного сечения. Такие глушители называют трубчатыми. Чтобы достичь большей эффективности затухания звука в канале располагают звукопоглощающие пластины, цилиндры, соты. Такие глушители называют соответственно пластинчатыми, цилиндрическими и сотовыми. Если канал состоит из отдельных камер, то глушители называют камерными (рис. 3).

В глушителях реактивного типа шум снижается за счет отражения энергии звуковых волн в системе расширительных и резонансных камер, соединенных между собой и с воздуховодом. Внутренние поверхности этих камер могут облицовываться звукопоглощающим материалом, тогда в низкочастотной области они работают как отражатели, а в высокочастотной - как поглотители звука.

В комбинированных глушителях добиваются снижения шума как за счет поглощения, так и за счет отражения.

Борьба с шумами электромагнитного происхождения заключается в более плотной прессовке пакетов магнитопроводов (трансформаторов, дросселей и т.п.) и применении демпфирующих материалов.

Защита от ультра- и инфразвука

Звуковые колебания с частотой более 16-20 кГц называются ультразвуковыми.

Кроме природных источников ультразвука в последние десятилетия ультразвуковая энергия получила широкое применение в медицине для диагностики и лечения различных заболеваний, в промышленности для очистки деталей, ускорения химических реакций и электролитических процессов, в сельском хозяйстве для обработки семян перед посевами и др.

Систематическое воздействие на человека ультразвука больших уровней (100-120 дБ) может вызвать быструю утомляемость, боль в ушах, головную боль, функциональные нарушения нервной и сердечно-сосудистой систем. Ультразвук может действовать на человека как через воздушную среду, так и через жидкую и твердую.

Допустимые уровни звукового давления в среднегеометрических частотах соответственно равны:

12500 Гц 75 дБ; 16000 Гц 85 дБ; 20000 Гц и выше 110 дБ.

Вредное воздействие ультразвука на организм человека может быть устранено или снижено путем:

· повышения рабочих частот;

· исключения паразитного излучения звуковой энергии;

· применением звукоизолирующих кожухов и экранов;

· механизацией и автоматизацией процессов;

· использованием дистанционного управления ультразвуковыми технологическими установками.

Важное значение имеют организационно-планировочные мероприятия (обучение, инструктаж, рационализация режима труда и отдыха и др.).

Кожухи и экраны изготавливают из листовой стали, дюралюминия (толщиной 1 мм) текстолита иди гетинакса (толщиной 5 мм). Эластичные кожухи могут быть изготовлены из нескольких слоев резины общей толщиной 3-5 мм. Экраны могут быть прозрачными.

Защита от действия ультразвука при контактном воздействии состоит в принятии мер, позволяющих исключить контакт работающего с источником. Так, загрузку и выгрузку изделий следует производить при выключенном источнике ультразвука, а в случаях, когда выключение установки нежелательно, применяют специальные приспособления и индивидуальные средства защиты (ручки с виброизолирующим покрытием, резиновые перчатки и т.п.).

Инфразвуковые колебания в природе генерируются землетрясениями, извержениями вулканов, морскими бурями и штормами. В сфере производства их источниками являются крупногабаритные машины и механизмы (турбины, компрессоры, промышленные вентиляционные установки, холодо-высадочное, штамповочное, кузнечное оборудование и др.).

Длительное воздействие инфразвуковых колебаний на организм человека приводит к появлению утомляемости, головокружению, нарушению сна, психическим расстройствам, нарушению периферического кровообращения, функций центральной нервной системы и пищеварения. Колебания с уровнем звукового давления более 120-130 дБ в диапазоне частот от 2 до 10 Гц могут приводить к резонансным явлениям в организме. Для органов дыхания опасны колебания с частотой 1-3 Гц, для сердца - 3-5 Гц, для биотоков мозга - 8 Гц, для желудка - 5-9 Гц.

Опасность инфразвука усугубляется тем, что колебания, имея большую длину, распространяются на большие расстояния без заметного ослабления.

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц должны быть не более 105 дБ, а в полосе с частотой 32 Гц - не более 102 дБ.

Снижение неблагоприятного воздействия инфразвука достигается комплексом инженерно-технических и медицинских мероприятий, основными из которых являются:

· устранение причин генерации инфразвука в источнике образования (повышение жесткости конструкций больших размеров, устранение низкочастотных вибраций и др.);

· изоляция и поглощение инфразвука на пути его распространения (применение реактивных глушителей, резонансных и камерных);

· применение индивидуальных средств защиты (специальные противошумы);

· проведение медицинской профилактики (предварительные и периодические медицинские осмотры).

Первостепенное значение в борьбе с инфразвуком имеют методы, снижающие его возникновение и ослабление в источнике, так как методы, использующие звукоизоляцию и звукопоглощение, малоэффективны.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3513; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!