КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ключевые слова. ■ Основные источники дохода на микроуровне

|

|

|

|

ИСТОЧНИКИ ДОХОДА НА МИКРОУРОВНЕ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА

■ Основные источники дохода на микроуровне

■ Распределение дохода на микроуровне

■ Система налогообложения и распределение дохода

' Доход

■ экономическая прибыль

■ предпринимательские способности

■ ссудный процент

• номинальная ставка процента я реальная ставка процента

■ экономическая рента

■ земельная рента

■ дифференциальная рента

■ абсолютная рента

■ функциональное распределение дохода

■ распределение дохода по величине

■ кривая Лоренца

■ коэффициент Джини

■ прожиточный минимум

■ прогрессивность налогообложения

■ пропорциональный налог

■ регрессивный налог

■ прогрессивный налог

» средняя ставка налога

■ предельная ставка налога

■ кривая Лаффера

■ отрицательный подоходный налог

В экономической науке понятие доход включает в себя все виды поступлений в денежной и натуральной форме, получаемые домохозяйством за определенный промежуток времени (обычно год). Как правило, доход домохозяйства можно подразделить на три группы:

а) доход, получаемый от использования труда (в виде заработной платы, премий, надбавок и т. п.);

б) доходы, получаемые от использования иных факторов производства капитала, земли, предпринимательских способностей (в виде процента, ренты и прибыли);

в) социальные выплаты (пенсии, стипендии, пособия и т.д._

14.1. Основные источники дохода на микроуровне

Как указано выше, собственники экономических ресурсов, предоставляя их в распоряжение фирм, получают вознаграждение в основном в виде заработной платы, прибыли, процента и ренты. Проблемы оплаты труда подробно рассмотрены в предыдущей главе. Поэтому остановимся подробнее на других составляющих дохода.

Прибыль. В экономической теории, как показано выше, различают бухгалтерскую и экономическую прибыль. В микроэкономике акцент делается на последний вид прибыли. Под экономической прибылью понимается разность между суммарной выручкой фирмы (TR) и всеми издержками (явными и неявными) упущенной возможности фирмы (ТС):

= TR - ТС.

= TR - ТС.

Возникает вопрос, как образуется экономическая прибыль, что является ее источником. Как было установлено, в условиях совершенной конкуренции, когда отрасль находится в равновесии, издержки упущенной возможности каждой фирмы отрасли совпадают с их суммарной выручкой, и экономическая прибыль всех фирм равна нулю. В равновесном состоянии все основные показатели, формирующие спрос и предложение на товарном рынке, — предложение ресурсов, уровень технологии, вкусы потребителей, их доходы и т. п. остаются неизменными. Любые отклонения от равновесия, вызванные действиями одной фирмы, применившей, например, какие-то новации и получающей в этой связи экономическую прибыль, в долгосрочном периоде устраняются вследствие входа в отрасль новых фирм. Отрасль, находящаяся в равновесии, абсолютно статична, все поступки фирм предсказуемы, какой-либо риск отсутствует.

В этой связи наличие экономической прибыли экономисты объясняют отдачей специфического ресурса — предпринимательских способностей. Под последними, как мы знаем, понимаются способности предпринимателя:

а) принимать решения об использовании в производстве товаров и услуг других ресурсов;

б) применять более прогрессивные способы управления фирмой;

в) использовать инновации как в производственных процессах, так и в выборе форм реализации товара;

г) идти на риск принятия всех подобных решений.

Что касается риска, то его подразделяют на два вида. Риск, связанный с возможными стихийными бедствиями, несчастными случаями, пожарами и т. п., можно оценить с точки зрения статистики и теории вероятности. Подобные риски можно снизить путем страхования, и в случае какого-то инцидента фирма восполняет потери за счет страховых премий. Но подобный риск не может обеспечить предпринимателю преимущества и способствовать получению прибыли. Экономическая прибыль может появиться, если предприниматель идет на риск, который не застрахован. В общем случае под последним понимают риск, связанный с неконтролируемыми и непредсказуемыми изменениями в рыночных условиях.

Экономика в целом подвержена трудно прогнозируемым переменам: этап Подъема, который большинству фирм сулит прибыль, может смениться спадом, когда многие предприниматели несут убытки. Кроме подобных циклических перемен каждая фирма постоянно сталкивается со структурными изменениями экономики. Даже при полной занятости и отсутствии инфляции происходят колебания потребительского спроса (вследствие изменений вкусов И доходов потребителей) и предложения ресурсов. Эти перемены непрерывно Воздействуют на издержки и выручку фирм, увеличивая прибыль одних и разоряя других. На положение фирм также может оказывать воздействие и экономическая политика государства: изменение налогов, тарифов, квот, введение Эмбарго и т. п., что сложно предвидеть, и застраховаться от них нельзя.

Следовательно, экономическая прибыль (потери) возникает у фирмы, если Она наилучшим образом учтет в своей деятельности риск, вызванный циклическими и структурными колебаниями экономики — расширит, предположим, Производство товара в надежде на повышение спроса или сократит закупку сырья за границей, ожидая увеличения таможенных тарифов и т. п.

Рассмотренные выше возможности изменений рыночной ситуации имеют. Для фирмы внешний характер и не могут управляться ею (такие изменения называются экзогенными). Роль предпринимателя в этих случаях сводится к интуитивному умению предвосхищать события и работать «на опережение». Однако предприниматель способен в надежде на увеличение прибыли по своей Инициативе идти на какие-нибудь инновации и выводить фирму из равновесного состояния: применять новые материалы, вводить неизвестные технологии, заменять капитальное оборудование и т. п. Результат подобных действий Предпринимателя также не может быть предсказан со всей определенностью, Поскольку остается риск неудачи.

Можно привести примеры, когда новые товары, выпуск которых был налажен в надежде на высокую прибыль, не пользовались спросом, и фирмы несли серьезные убытки. Однако в случае удачи предприниматель способен снизить Издержки, увеличить выручку и получить экономическую прибыль. Если интонации не защищены патентами и лицензиями, то возможность получения за счет этого прибыли недолговечна. Со временем конкурирующие фирмы также внедрят нововведения и ликвидируют преимущества, которыми располагала одна фирма.

Наконец, мы должны вспомнить, что фирма будет получать экономическую Прибыль, если ей удастся монополизировать рынок какого-то товара. Монопольная прибыль возникает потому, что монополист сокращает объем производства и повышает цену товара.

Процент. Владельцы денежного капитала, отказываясь от текущего потребления, предоставляют его для производительного использования. Но ссужаемый на определенное время денежный капитал возвращается с определенным приращением — процентом- Деньги сами по себе не являются ресурсом, поскольку купюры и монеты как таковые непригодны для производства каких-либо товаров и услуг. Предприниматели приобретают “покупательную способность” денег, т.е. возможность с помощью денег купить требуемые капитальные ресурсы. Следовательно, беря деньги в долг под процент, фирмы фактически приобретают способность использовать производительные возможности реальных капитальных средств.

Ссудный процент — это цена, уплачиваемая собственнику финансового капитала за использование его денежных средств в течение определенного периода времени.

Ставка процента устанавливается под воздействием спроса и предложения на денежном рынке. Спрос на заемные средства зависит главным образом от ожидаемой отдачи инвестиций. Предложение же определяется в основном величиной сбережений.

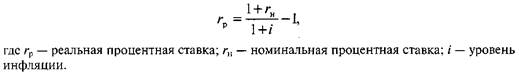

Различают номинальную и реальную ставку ссудного процента. Номинальная ставка — это ставка, по которой заемщик возвращает полученную сумму кредитору с учетом инфляции. Следует отметить, что наблюдаемые на рынке текущие значения процентных ставок представляют собой всегда номинальные величины. Иными словами, если в июне 2003 г. банк выдавал рублевый кредит под 22% годовых, то в эту величину процента включена инфляционная составляющая, ожидаемая на уровне 12%. Реальная ставка — это ставка процента, скорректированная на инфляцию, «очищенная» от инфляционной составляющей. Необходимо иметь в виду, что реальные величины (цены, заработная плата, процентные ставки) являются расчетными величинами и в реальной практике не встречаются.

Реальная ставка процента определяется по формуле:

|

Номинальная процентная ставка определяется по формуле:

(1+ rр)(1 + i)-1.

Так, в рассматриваемом нами примере при 22% годовых в виде номинальной ставки кредитования и ожидаемом уровне инфляции 12% реальная ставка кредитования составит величину:

|

Рента. Как отмечалось ранее, в общем случае под экономической рентой понимается сумма, получаемая владельцем экономического ресурса сверх трансфертного вознаграждения. В этом смысле экономическую ренту могут получать владельцы и земли, и труда, и капитала. Однако надо отметить, что экономическое содержание термина «рента» меняется в зависимости от уровня агрегативности. В макроэкономике, где рассматриваются составные части национального дохода, под «рентой» обычно понимаются только рентные вознаграждения,

|

1 Чтобы избежать ошибки, при проведении финансовых расчетов целесообразно величины процентных ставок приводить в виде дробей: 22% соответствуют 0,22, а 12% - 0,12

|

получаемые владельцами земли и других натуральных ресурсов, имеющие жестко фиксированное суммарное предложение.

Рассмотрим ренту, получаемую владельцами земли. Земельная рента — это плата за использование земли и других природных ресурсов, предложение которых строго ограничено. В целях упрощения будем считать, что вся имеющаяся в стране пахотная земля обладает одинаковой урожайностью и используется для производства зерна. Полагаем также, что рынок земли совершенно конкурентный, т. е. имеется значительное количество и владельцев земли, и производителей зерна. Поскольку суммарное количество земли фиксировано, то ее суммарное предложение абсолютно неэластично, и кривая предложения земли вертикальна (рис. 14.1). Кривые же суммарного спроса (D1, D2, D3) имеют знакомое нам очертание: для земли, как и любого другого ресурса, «падающий» характер кривой спроса объясняется действием закона уменьшающейся отдачи, а также тем фактом, что для зерновых хозяйств как единой группы, необходимо понизить цену зерна, чтобы продать дополнительное его количество.

|

Суммарное предложение пахотной земли фиксировано на уровне Qs, кривая суммарного предложения земли S вертикальна. Изменение спроса на землю и сдвиг кривой спроса приводит к росту или падению цены земли.

Поскольку предложение земли фиксировано, то активной составляющей рынка земли остается спрос на землю. Изменение спроса на экономические ресурсы, в том числе на землю, могут вызвать три фактора: цены на товары, изготовленные с помощью этого ресурса (т. е. цена зерна), производительность ресурса и цены на иные ресурсы, применяемые в сочетании с землей. Увеличение спроса на землю, что соответствует сдвигу кривой спроса вверх — вправо (D1, D2, D3), приводит к росту рентных платежей.. И наоборот, при снижении спроса на землю рентные вознаграждения сокращаются.

Если спрос на землю станет слишком низким (кривая D4), то зерновые хозяйства не будут платить ренты вообще.

Земельная рента существует в двух основных формах: дифференциальной и абсолютной. В свою очередь, дифференциальная рента бывает двух видов.

Дифференциальная рента I связана с различным плодородием земельных участков и их эффективностью.

Дифференциальная рента II предполагает различную производительность последовательных затрат и капитала на одном и том же участке земли. Она создается в процессе интенсификации сельскохозяйственного производства. В этом случае издержки определяются предельной затратой капитала.

Абсолютная рента уплачивается со всех участков земли независимо от плодородия и местоположения.

14.2. Распределение дохода на микроуровне

Рассмотрев вопросы ценообразования в различных рыночных структурах и функционирования ресурсных рынков, целесообразно остановиться на важной микроэкономической проблеме — распределение дохода. Исследование этой проблемы необходимо для понимания роли государства в регулировании рыночных отношений на микроуровне.

В экономической науке в понятие доход включают все денежные поступления конкретного человека или домохозяйства за определенный промежуток времени (чаще год). Доход отдельного домохозяйства, как правило, подразделяют на три группы:

а) доход, получаемый владельцем фактора производства труда;

б) доход, получаемый за счет использования иных факторов производства (капитала, земли, предпринимательских способностей);

в) так называемые трансфертные платежи.

При исследовании проблем распределения денежных доходов в стране следует различать два понятия: доход (income) и богатство(wealth); последнее представляет собой стоимость всех средств, принадлежащих домохозяйству в конкретный момент времени. Богатство состоит из материальных объектов — домов, земли, автомобилей, мебели и т. п., а также финансовых средств — наличных денег, ценных бумаг и др. Под залог богатства (а не дохода) можно получить кредиты в банке; богатство служит источником дохода.

Распределение денежных доходов населения страны в экономической теории рассматривается с двух точек зрения:

■ функционального, т. е. распределения дохода между факторами производства;

■ распределение дохода в зависимости от его величины.

Функциональное распределение дохода показывает, какая доля совокупного

дохода страны направляется соответствующему фактору производства. Мы уже упоминали, что домохозяйства, предоставляя в распоряжение фирм экономические ресурсы, получают вознаграждение в виде заработной платы, прибыли, процента и ренты. Эти четыре составляющие и образуют в сумме доход домохозяйств. Определенное представление о функциональном распределении дохода в России дает табл. 14.1. Так, очевидно, что основным источником доходов наших домохозяйств является оплата труда. Целесообразно учитывать и наблюдающуюся динамику перераспределения доходов домохозяйств по функциональному критерию: например, доля заработной платы в суммарном объеме денежных доходов населения возросла с 62,8% в 2000 г. до 64,9% в 2004 г., а доходы от предпринимательской деятельности за этот же период уменьшились (15,4% и 11,7% соответственно).

Поскольку в экономически развитых странах именно оплата труда является основным источником доходов домохозяйств (в США доля оплаты труда в совокупных доходах населения составляет около 82%), то подобные данные скорее всего свидетельствуют о необходимости положительных изменений в динамике функционального распределения доходов россиян.

Распределение дохода по величине характеризует распределение созданного в стране дохода между домохозяйствами. В табл. 14.2 приведены данные о распределении дохода по его величине в России.

Как правило, статистические ведомства разбивают все население страны на группы по величине получаемого дохода. При этом обычная практика этих ведомств — использовать 20%-е группы (так называемые квинтили): первый квинтиль включает 20% населения страны с наименьшими доходами, последующие квинтили образуются из лиц с более высокими доходами. Пятый квинтиль объединяет 20% лиц с наивысшими доходами. Затем высчитывают процентное соотношение каждой группы к общему числу домохозяйств.

Внимательное ознакомление с таблицей 14.2 позволяет отметить существенное неравенство в распределении дохода россиян. Действительно, в 2005 г. доли и совокупных доходах населения России трех квинтилей семей (т. е. 60% всего населения России), получающих наименьшие доходы, составила 30,9% (5,5% + 10,2% + 15,2%), что в полтора раза меньше доли в совокупных доходах населения страны 20% семей с наивысшими доходами. Иными словами, первые три квинтиля получают в сумме доходы, которые в полтора раза меньше, чем доходы пятой части наиболее состоятельного населения страны.

Как установил В. Парето еще в начале XX в., подобное неравенство присуще каждой стране. В 20-е гг. XX столетия ученые-статистики американец М. Лоренц и итальянец К. Джини независимо друг от друга провели исследование неравенства распределения дохода и разработали специальные показатели, позволяющие судить о неравенстве этого распределения.

Чтобы нагляднее представить суть их метода, несколько трансформируем табл. 14.2: рассчитаем суммарную долю дохода, получаемого данной и предыдущей группами, и занесем полученные данные в отдельный столбец (3), представим полученные данные в табл. 14.3.

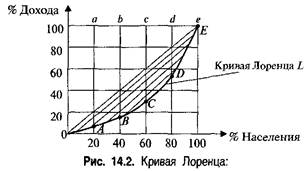

Если на графике (рис. 14.2) поставить в соответствие каждой процентной доле семей их долю от суммарного дохода, то получим точки А, В, С, D, Е. Линия, соединяющая эти точки, носит название кривой Лоренца (на графике кривая L). Каждая точка кривой Лоренца показывает, какую долю в совокупном доходе имеет то или иное число семей с определенным уровнем дохода. Например, на долю 60% населения России с наименьшим уровнем дохода приходилось в 2002 г. около 30% суммарного дохода нашей страны. Если бы в распределении дохода соблюдалось абсолютное равенство, то каждая выделенная группа населения располагала 20% суммарного дохода. В этом случае кривая Лоренца совпадает с прямой линией ОЕ.

С помощью кривой Лоренца можно судить о степени неравенства при распределении дохода в той или иной стране. Действительно, поскольку абсолютное равенство в распределении дохода соответствует прямой линии ОЕ, то чем дальше кривая Лоренца отстоит от прямой линии ОЕ, тем сильнее неравенство. Это равносильно утверждению, что неравенство в распределении дохода тем выше, чем больше площадь фигуры, ограниченной прямой ОЕ и кривой Лоренца.

Перенесем данные столбцов (3) и (4) на график (рис. 14.2).

|

о оси абсцисс отложены проценты от общего числа домохозяйств, а по оси ординат - проценты суммарного дохода. Первые 20% домохозяйств получают 5,5% от суммарного дохода, чему соответствует точка А на координатной плоскости; 40% домохозяйств располагают 15,7% суммарного дохода (точка В); ординаты точек С (30,9%), О (53,6%), Е (100%) находим из табл. 14.3. Если соединить точки А, В, С, D, Е одной

линией, то получим кривую Лоренца L

Последнее обстоятельство можно использовать при оценке степени неравенства, для чего используется так называемый коэффициент Джини. Данный коэффициент равен отношению площади фигуры, ограниченной прямой ОЕ и кривой Лоренца (заштрихованная область), к площади треугольника ОеЕ. Чем выше значение коэффициента Джини, тем больше неравенство в распределении дохода.

|

1 в приведённой таблице данные столбца (3) получаются путём последовательного суммирования величин из столбца (2) 15,7%=5,5%+10,2% 30,9%=5,5%+10,2%+15,2% и т.д.

|

Чтобы вычислить коэффициент Джини, необходимо задать уравнение кривой Лоренца и, взяв интеграл, найти площадь заштрихованной области S2. Тогда, зная площадь S, треугольника ОЕе, вычисляется и коэффициент Джини:

|

Для приблизительной оценки коэффициента Джини можно воспользоваться следующим методом: соединить отрезками прямых линий точки О и А, А и В, б и С,..., D и Е, затем последовательно найти площадь треугольника ОАа и трапеций аАВЬ, ЬВСс,..., dDEe. Сложив эти пять площадей, получим площадь S3 фигуры OABCDEe, ограниченной сверху отрезками прямой. Тогда приблизительное значение коэффициента Джини находится по формуле:

|

Оценки Госкомстата России коэффициента Джини приведены в табл. 14.2. По данным Госкомстата России, в 2005 г. в России коэффициент Джини достиг величины 0,404'. Следует учитывать, что в 1992 г. он составлял в России 0,289. Подобный рост коэффициента Джини свидетельствует о расслоении российского общества по доходам.

С проблемой неравенства тесно связан вопрос о бедности индивида. Как определить, беден человек или нет? Для этого разработан такой показатель, как прожиточный минимум. Он отражает уровень дохода, который необходим, чтобы поддержать допустимый минимальный уровень жизни. В России прожиточный минимум в IV квартале 2004 г. был определен в 2451 руб. на человека в месяц2.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по России и в субъектах РФ определяется ежеквартально на основании потребительской корзины. Начиная с 1 квартала 2005 г. правительство РФ не издавало постановлений, устанавливающих величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 133-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»3 в настоящее время такую оценку осуществляют субъекты Федерации. Например, постановлением Правительства г. Москвы от 5 декабря 2006 г. № 931-ПП величина прожиточного минимума на душу населения в столице в III квартале 2006 г. составила 5124 руб.

Как отмечалось ранее, рынок не гарантирует права на труд, на доход, не обеспечивает социальную защиту малообеспеченных слоев населения. В связи с этим возникает необходимость вмешательства государства в сферу распределения дохода, что государство может сделать с помощью фискальной политики, изымая в виде налогов часть доходов у богатых и перераспределяя эту сумму в пользу малоимущих. Однако в перераспределении дохода существуют очень серьезные проблемы. Должно ли в стране наблюдаться неравенство в доходах населения вообще, существует ли оптимальная степень этого неравенства, сколь широко должно распространять свое влияние на перераспределение дохода государство? Однозначных ответов на эти вопросы современная экономическая наука пока дать не в состоянии.

Имеются два подхода к проблеме выравнивания доходов. Сторонники первого считают, что при достижении полного равенства доходов общество добивается максимального удовлетворения нужд потребителей. Действительно, как указывалось ранее, степень удовлетворения потребностей можно оценить по предельной полезности того или иного товара. Если взять двух среднестатистических индивидов, то можно с большой долей вероятности полагать, что их вкусы и желания в потреблении тех или иных товаров и услуг будут совпадать. Тогда предельная полезность каждой единицы потребляемых товаров и услуг определяется их доходом: чем выше доход, тем ниже предельная полезность товаров и услуг в расчете на последний потраченный рубль.

Если полагать все остальные факторы, влияющие на предельные полезности товаров и услуг, неизменными, то можно считать, что условием максимизации общей полезности от потребления товаров покупателями явится условие:

|

где MUа — предельная полезность товаров и услуг для покупателя А, а УА — его доход, a MUB и Yb соответствующие показатели для покупателя В. Поскольку по принятым начальным условиям MUа и MUb зависят только от дохода, то равенство (14.1) удовлетворится лишь в том случае, когда YA = YB.

Действительно, пусть доход А превысит доход В, т. е. Ya > Yb Но в этом случае предельная полезность MUа товаров и услуг в расчете на последний рубль дохода А понизится, а MUb увеличится. Иными словами, в равенстве (14.1) числители и знаменатели изменятся в противоположных направлениях, усиливая неравенство. Добиться равенства можно только одним способом: выровнять доходы — при этом совпадут и предельные полезности потребляемых товаров и услуг MUа = MUb.

Итак, согласно этому подходу, максимальная полезность потребления товаров и услуг достигается при выравнивании доходов потребителей.

Сторонники второй точки зрения считают, что в основе идеи равенства доходов лежит ложное допущение, согласно которому существует постоянный объем распределяемого дохода. На самом деле, как они утверждают, объем производимого и распределяемого дохода зависит от способа распределения дохода. Представим, например, что А изначально получал 160 ООО руб. в год, а В - 500 ООО руб.

Если государство посредством налоговой политики перераспределит доход и сделает его равным (YA = Yb= 330 ООО руб.), то, скорее всего, на следующий год для индивида В значительно снизится стимулы получать высокий доход - ачем это делать, коль все равно большую часть дохода изымет государство. Одновременно у А тоже исчезнут стимулы повышать свой доход — за него это делает государство посредством налоговой политики. Стремление государства уравнять доходы с очень большой долей вероятности приведет к тому, что на следующий год доход А не изменится, а доход В сократится; в итоге суммарный распределяемый доход упадет.

Значит попытка выравнивать доходы может привести к снижению эффективности производства: индивиду В неинтересно работать высокопродуктивно и много зарабатывать (государство все равно изымет значительную часть дохода), а индивид А вообще может не работать (его доход 160 ООО руб. и государство доплачивает 170 ООО руб.).

Это и является главной идеей второй точки зрения: неравенство доходов необходимо, чтобы сохранить стимулы для повышения эффективности производства.

Как показывают оценки некоторых западных экономистов, попытки увеличить доходы бедных за счет изъятия определенных сумм у богатых оборачиваются серьезными потерями в эффективности. По подсчетам А. Оукена, эти потери равносильны тому, что из каждых 350 долл., изъятых у богатых, 100 долл. доходят до бедных, а 250 долл. просто теряются.

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 840; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!