КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Популяционный уровень

|

|

|

|

На уровне популяции абиотические факторы воздействуют на такие параметры, как рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни особи, скорость роста популяции и ее размеры, нередко являясь важнейшими причинами, определяющими характер динамики численности популяции и пространственное распределение особей в ней. Популяция может приспосабливаться к изменениям абиотических факторов, во-первых, меняя характер своего пространственного

распределения и, во-вторых, путем адаптивной эволюции.

распределения и, во-вторых, путем адаптивной эволюции.

Избирательное отношение животных и растений к факторам среды порождает избирательность и к местообитаниям, т. е, экологическую специализацию по отношению к участкам ареала вида, которые он пытается занять и заселить. Участок ареала, занятый популяцией вида и характеризующийся определенными экологическими условиями, называется стацией. Выбор стации, как правило, определяется каким-нибудь одним фактором; это может быть кислотность, соленость, влажность и т. д.

Для эвритермных видов характерна зональная смена стаций, т. е. строго направленное изменение стаций при переходе вида из одной природной зоны в другую: при передвижении к северу избираются более сухие, хорошо прогреваемые открытые стации с разреженным растительным покровом, часто располагающиеся на легких песчаных или каменистых почвах; при передвижении к югу тот же вид заселяет более увлажненные и тенистые стации с густым растительным покровом и с глинистыми почвами (рис. 4.2). На приведенной диаграмме по характеру растительного покрова и микроклимату все стации разбиты на три экологические группы — ксеро-

Рис. 4.2. Диаграмма зональной смены стаций

(по Бей-Биенко, 1966).

Объяснения в тексте.

фитные, мезофитные и гигрофитные. Смещение популяций вида в более влажные стации при продвижении к югу показано косыми стрелками. При этом влаголюбивые популяции лесной и отчасти лесостепной зон лишаются возможности проникнуть в южные районы, так как более влажные, чем гигрофитные, стации физически и экологически немыслимы.

Вертикальная смена стаций аналогична зональной, но проявляется в горных условиях. Наиболее обычной ее формой служит переход популяций на более ксерофитные стации по мере повышения уровня их местообитания. Например, серый кузнечик в лесном поясе Кавказа держится на мезо- и гигрофитных стациях, а в альпийском поясе — на ксеро- и мезофитных.

Как можно видеть из закономерности смены стаций, важным экологическим фактором, определяющим выбор местообитаний наземных животных и растений, является влажность воздуха.

Стациальная приуроченность мокриц связана с содержанием в воздухе водяного пара Они многочисленны по берегам морей, где воздух насыщен влагой, и там живут открыто. В высокогорных районах с сухим воздухом мокрицы большую часть времени проводят под камнями и корой деревьев.

Мокрица Lygia oceanica обитает по берегам морей. Дневное время мокрицы проводят в укрытии. Но когда температура воздуха повышается до 20 °С снаружи и до 30 °С под галькой, они покидают свои укрытия и выползают на скалы, обращенные к солнцу. Причина такого перемещения состоит в том, что данный вид, очень плохо приспособленный к наземному местообитанию, имеет легкопроницаемую кутикулу. Когда влажность воздуха низкая, мокрица теряет много воды путем испарения, что и происходит на скалах, находящихся под солнцем. Интенсивное испарение снижает температуру тела животного, которая при нахождении его на скале равна 26 °С (рис. 4.3). Если же мокрица продолжает прятаться под галькой, где относительная влажность близка к 100%, а испарение равно нулю, температура тела достигает 30 °С.

Распределение стаций в водной среде обусловлено другими факторами, в частности кислотностью. Кислые

Рис. 4.З. Смена стаций мокрицей Lygia oceanica

в зависимости от температуры воздуха (из Дажо, 1975).

Объяснения в тексте.

воды торфяников способствуют развитию сфагновых мхов, но в них совершенно нет двустворчатых моллюсков-перловиц. Чрезвычайно редки в них и другие виды двустворчатых моллюсков, что связано с отсутствием в воде извести. Рыбы выносят кислотность воды в пределах рН от 5 до 9. При рН ниже 5 можно наблюдать их массовую гибель, хотя отдельные виды приспосабливаются и к среде, значение рН которой доходит до 3,7. Продуктивность пресных вод, имеющих кислотность менее 5, резко понижена, что влечет за собой значительное сокращение уловов рыбы.

Другой важный фактор, лимитирующий распределение водных животных и растений,— это соленость воды. Многие крупные таксономические группы в ранге типа (иглокожие, кишечнополостные, мшанки, губки, кольчатые черви и др.) все или почти все являются морскими.

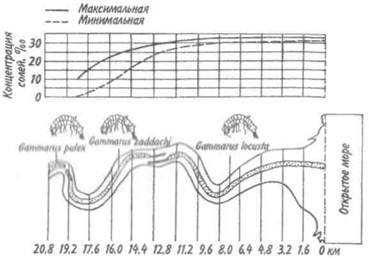

Часто лишь незначительные сдвиги в концентрации солей в воде сказываются на распределении близкородственных видов (рис. 4.4). Численность обитателей солоноватых вод очень велика, но их видовой состав беден, поскольку здесь могут жить только эвригалинные виды как пресноводного, так и морского происхождения. Например, озеро с соленостью, изменяющейся от 2 до 7°/00 , населяют пресноводные рыбы, такие как карп, линь, щука, судак, хорошо переносящие небольшую соленость, и морские, например кефаль, которые терпимо относятся к недостаточной солености.

Рис. 4.4. Зависимость распространения трех

близкородственных видов бокоплавов по течению реки

от концентрации солей в воде

(из Бигона, Харпера, Таунсенда, 1989).

Цифры внизу—расстояние от открытого моря.

Абиотические факторы оказывают существенное влияние на плотность популяций животных и растений. Понижение температуры часто катастрофически сказывается на популяциях животных: в районах, прилегающих

к северным границам ареала, вид может стать редким и даже полностью исчезнуть. Кроме того, морозы в ряде случаев влияют и косвенно, поскольку пища, скрытая под толстым слоем льда или снега, становится совершенно недоступной для животных. В местах, подверженных сильным ветрам, рост растений задерживается, а фауна может быть частично или полностью уничтожена.

к северным границам ареала, вид может стать редким и даже полностью исчезнуть. Кроме того, морозы в ряде случаев влияют и косвенно, поскольку пища, скрытая под толстым слоем льда или снега, становится совершенно недоступной для животных. В местах, подверженных сильным ветрам, рост растений задерживается, а фауна может быть частично или полностью уничтожена.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 405; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!