КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Как биосоциального существа

|

|

|

|

Экологические предпосылки происхождения человека

Лекция 2.

Вместо эпиграфа. Шуточная инсталляция «Разговор трех видов людей». Слева направо: неандерталец, человек прямоходящий, человек разумный.

Биосоциальная сущность человека

Еще в античной философии много внимания уделялось выяснению специфики природы человека, принципиально отличающей его от животных. Киники видели ее в способности людей ограничивать свои желания и материальные потребности, Сенека и стоики — в разуме. В западной философии, особенно в марксизме, на передний план выдвинулось представление о социальной (общественной) сущности человека. С точки зрения христианской апологетики основное отличие человека от животных заключается в существовании у него Души. Преп. Серафим Саровский говорил: «Господь не одну плоть Адамову создал от земли, но вместе с ней и душу, и дух человеческий: но до этого мгновения, когда Бог вдунул в него дыхание жизни, Адам был подобен прочим животным». Свт. Феофан (Говоров) высказал подобную же мысль: «Было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него Дух Свой — и из животного стал человек». По словам религиозного философа С.Н. Булгакова важнейшим отличием человека от тварного мира заключается в существовании у него «религиозной одаренности, … религиозного органа, воспринимающего Божество и его воздействие». Благодаря религиозной одухотворенности человеческое общество породило большое количество религиозных воззрений, а каждый Человек посвящает себя искреннему исканию истины, смысла жизни. Другой отличительной чертой человека от животных с позиций христианства является наличие у человека нравственности.

Человек – один из 3 млн. известных биологических видов, а человечество – общемировая популяция этого вида. В отличие от других живых существ в человеке сочетаются биологическая предопределенность (сближающая его с животными) и его гуманистическая сущность (присущая только людям). На этом основании человека по праву называют единственным на Земле биосоциальным существом. Поисками границ между биологическим и специфически человеческим занимается наука, получившая название социобиологии. Эта наука находится на стыке естественнонаучного и гуманитарного знания.

Сходные черты у человека с животными. Человек и животные имеют практически одинаковый вещественный состав, сходный план строения тела (табл. 2.1). Человек состоит из тех же белков и нуклеиновых кислот, что и животные. Многие структуры и функции нашего тела такие же, как и у животных. Чем выше на эволюционной шкале стоит животное, тем ближе его сходство с человеком.

К человеку, также как и по отношению к другим видам применим биогенетический закон – человеческий зародыш проходит в своем развитии все стадии эволюции человека. У человека имеются рудиментарные органы, которые выполняли важные функции у животных предков и сохранились у человека, хотя и утратили свою значимость (например, волосяной покров на туловище, третье веко).

Сходство вещественного состава и строения обусловлено генетическим единством человека с животными. Работы по расшифровке генома человека показали, что в его генотипе людей около 95% генов унаследовано от наших обезьяноподобных предков. Не менее 65% генов носят следы генотипа некогда существовавших насекомоядных млекопитающих, которые дали начало приматам. В генах человека содержится значительная часть генофонда древних рыб, предков хордовых и даже некоторых беспозвоночных животных (например, дождевого червя).

Таблица 2.1

Комплекс признаков, определяющий положение человека в системе животного мира

| Таксономические единицы | Признаки |

| Тип Хордовые | Появление в процессе эмбрионального развития хорды, жаберных щелей в глотке, полой нервной трубки, двусторонней симметрии. |

| Подтип Позвоночные | Развитие позвоночного столбя, две пары конечностей, сердце набрюшной стороне тела. |

| Класс Млекопитающие | Теплокровность, развитие млечных желез, наличие волос на поверхности тела. |

| Подкласс Плацентарные | Развитие детеныша внутри тела матери и питание плода через плаценту. |

| Отряд Приматы | Конечности хватательною типа, ногти на пальцах, одна пара млечных соской, кисть способна к пронации и супинации, зубная система неспециализированная. сезонность половой жизни отсутствует. |

| Подотряд Человекоподобные | Ногти плоские, значительное развитие головного мозга, особенно больших полушарий, заметная редукция обонятельного отдела, коренные зубы несут три и более бугров на жевательной поверхности, матка простая, плацента гелеохориальная. |

| Группа Высшие узконосые | Присутствие дуг, петель и замкнутых фигур в пальцевых узорах кисти, редукция хвостового отдела, позвоночный столб с изгибами, большое число извилин на полушариях головного мозга, присутствие четырех основных групп крови (А, В, 0, АВ), и некоторые другие признаки. |

| Вид Человек разумный | Объем головного мозга выше 900 см3, прямохождение, резкие изгибы позвоночника как рессоры, развитие седалищных и икроножных мышц, положение черепа, резкое сокращение лицевого отдела черепа, отсутствие гребней на черепе и некоторые другие признаки. |

Экологическое сходство человечества с популяциями всех других биологических видов заключается в том, что людям, как и всему живому присуще стремление сохранить свою жизнь и продолжить ее во времени и пространстве через размножение, обеспечить максимум безопасности и комфорта. Эти естественные устремления достигаются через постоянные взаимодействия человечества со средой обитания. Все люди потребляют пищу и выделяют продукты физиологического обмена, защищаются от врагов и избегают других опасностей, участвуют в конкуренции за жизненные ресурсы и содействуют полезным для себя видам. Иными словами, человечеству свойствен весь спектр экологических связей, характерный для животных.

Не мало общих черт у человека с животными и в поведении. Современная этология установила, что животные, также как и люди, испытывают различные эмоции: чувства радости, горя, тоски, вины и т.п.; у них есть любопытство, внимание, память, воображение. Поисками сходства между социальным поведением человека и животных и механизмов генетической обусловленности социального поведения человека занимается социобиология. Ее основная идея заключается в том, что «человек разумный» есть обычный биологический вид с генетически разнообразным поведением. У человека, как любого другого вида, не может быть целей, которые возникали бы вне его собственной биологической природы. Социобиология утверждает, что культура никогда не сможет сделать из человека альтруиста, поскольку это противоречит его биологической природе.

Генетика вкупе с социобиологией изучает вопрос о том, существуют ли гены эгоизма, альтруизма, т.е. наследуются ли черты характера или они социально обусловлены воспитанием. Под генетическую детерминацию попадают инцестовое торможение, конфликт отцов и детей, войны, территориальность, различная ориентация полов, страх детей перед чужими людьми и т.д. Стремление сохранить свой престиж и достоинство также врожденно. Социобиология утверждает, что скоро в нашей власти будет определять многие из генов, которые обусловливают поведение. Мышление, с точки зрения социобиологии, свободно от генетического влияния.

Этология еще до социобиологии показала, что в человеке много свойственного животным. Агрессивность и садизм, человека соответствует агрессивности животных. Как и в животном мире, агрессивность больше присуща мужским особям. Войны и кризисы являются, по сути, внутривидовой конкуренцией, приводящей в конечном итоге к отбору. В то же время отбор в результате внутривидовой борьбы может быть отрицателен для вида. «Есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной опасностью, какая грозит человечеству в современных условиях культурно-исторического и технического развития», — предостерегает основоположник этологии К. Лоренц.

Как преодолевается эта опасность в животном мире? Отказ от борьбы известен и у животных. Слабое животное ложиться в наиболее уязвимое положение при приближении к ней другого более сильного агрессивно настроенного животного. У сильного животного срабатывает некий механизм торможения, он не растерзывает слабую особь. Аналогичные механизмы торможения – запреты присутствуют и в человеческой культуре в виде системы запретов (заповеди Моисея и Христа) и юридических законов и общественно-правовых норм.

Потребность к игре свойственна не только человеку но и наиболее развитым животным. В игре — особенно у молодых животных — всегда присутствует элемент открытия. Игра способствует психическому развитию организма. Стремление к постижению чего-то нового присуще человеку, причем мужчинам в большей степени, чем женщинам.

Отличия человека от животных. К ним прежде всего относится разум, который проявляется в понятийном мышлении. Мышление животных, если о таковом можно говорить, всегда конкретно. Человек, в отличие от животных, способен формировать отвлеченные, абстрактные представления о предметах, в которых обобщены основные свойства конкретных вещей. Чем выше способность к понятийному мышлению, тем выше интеллект человека.

Не смотря на то, что животные имеют очень сложные формы поведения и могут создавать изумительные «произведения» (например паутина, которую сплетает паук), человек отличается от всех животных тем, что до начала работы имеет план, проект, модель продукта труда. Благодаря способности к понятийному мышлению, человек сознает, что он делает, и понимает мир.

Другим принципиальным отличием является то, что человек обладает речью. Многие животные обладают очень развитой системой общения друг с другом с помощью аудиовизуальных и иных сигналов (например, дельфины). Но только у человека есть то, что И.П. Павлов назвал второй сигнальной системой (в отличие от первой — у животных) — общение с помощью слов. Главное преимущество речи перед иными сигналами заключается в ее беспредельной информационной емкости. Этим человеческое общество отличается от других общественных животных.

Членораздельная речь сформировалась у кроманьонцев 30 – 40 тыс. лет назад. Примерно в это же время (15 – 35 тыс. лет назад) люди научились фиксировать информацию в виде наскальных рисунков, что свидетельствует о высоком развитии абстрактного мышления, которое если и присутствовало у неандертальцев и древнейших людей, то имело зачаточные формы. Данный вывод ученые делают исходя из того, что Homo habilis, H. erectus и H. neandertalis не оставили после себя ни каких проявлений изобразительного искусства. Скорее всего их мышление было конкретным*.

Что такое слово? C позиций библейской и философских систем Платона и Гегеля – и разум, и слово появились задолго до человека, а не изобретены им. Они организовали биологическую материю, а затем были вложены в человека. В естествознании существует гипотеза немецкого антрополога М. Мюллера происхождения речи из звуков, произносимых при работе, которые потом становились общими в процессе совместного труда. Сначала появились корни глаголов, соответствующие определенным видам деятельности, затем другие части слова и речи. Таким же путем в процессе общественного труда постепенно мог возникнуть разум.

Появление способности к накоплению, обобщению и передаче индивидуального и коллективного опыта, фиксирование информации, овладение устной речью заложили основы новой формы внегенетического приобретения полезных качеств и навыков всеми поколениями людей через социальную наследственность. Благодаря этому стала складываться свойственная только человеку система общих экосоциальных связей, материальных и духовных ценностей – началось развитие культуры человечества.

Развитие абстрактного мышления и речи существенно расширило информационные связи людей. Информационные связи в природных популяциях обеспечивают передачу конкретных сигналов на ограниченную дистанцию в течение ограниченного времени. Информационные связи человечества насыщены, сигналами любой сложности, они способны не только единовременно охватить всю ныне живущую видовую популяцию, но и адресованы, всем будущим поколениям. Очевидно, что такой уровень развития информационных связей обеспечивает согласованные общественные действия большого числа людей, в том числе неродственных друг другу: многих сотен, тысяч, миллионов. Согласованные действия тысячекратно усиливают мощь давления человеческих коллективов на среду обитания, несоизмеримого с ее способностью к сопротивлению.

Способность к труду также является фундаментальным отличием человека от животных. В природных популяциях животных орудийная деятельность – редкое исключение*. Человечество, напротив, самое мощное давление на природу оказывает опосредованно, через орудия, машины, механизмы. В этом заключается еще одно важное отличие экосоциальных связей современного человечества.

В отличие от животных человек способен не только использовать, но и изготовлять орудия труда. В его трудовой деятельности всегда присутствует творчество. С этим связано утверждение, что труд создал человека. Однако далеко не все ученые разделяют это мнение. Так, известный биолог-эволюционист Н.Н. Воронцов отмечает, что первоначально охотничий и собирательский труд древнего человека мало чем отличался от охотничьей и собирательской активности диких млекопитающих (не только приматов). На этом основании Н.Н. Воронцов исключил трудовую деятельность из числа предпосылок возникновения человека, но в тоже считает трудовую деятельность принципиальным отличием человека от животных.

Для человека характерен целый ряд других отличительных черт, например, прямохождение, которое освободило его руки, и, как следствие, способствовало развитию руки, особенно большого пальца на ней; использование огня и захоронение трупов соплеменников.

Однако главные отличия человека от животных — понятийное мышление, речь, труд — стали теми путями, по которым шло обособление человека от природы.

Экологические отличия человечества от популяций иных видов проявляются в уровне развития многих экологических связей и в особенностях форм их реализации. Суммарно эти различия наиболее отчетливо выражены в силе и масштабах влияния человечества на окружающую среду. Как популяция любого вида, человечество оказывает определенное воздействие на среду, в свою очередь испытывая ответное ее сопротивление. Но давление человечества несоизмеримо по своей мощи и скорости ее нарастания с влиянием на окружающую среду других видов. По своим масштабам оно сейчас существенно превосходит сопротивление среды, подавляет его на значительной части планеты. В отчетливом дисбалансе сил давления человечества на среду и ответного ее сопротивления заключается одна из самых существенных экологических особенностей человека.

Другое отличие человека от всех других видов животных заключается в том, что современные люди не могут существовать без обмена результатами своей деятельности с себе подобными, вне созданной ими искусственной среды обитания, без использования обобщенного опыта, накопленного предшествующими поколениями, без огромного множества прямых и особенно опосредованных социальных связей. Иными словами, человек не способен длительное время поддерживать свое существование вне духовной и материальной культуры, вне цивилизации, вне социума – человеческого общества.

Еще одно принципиальное отличие людей от животных заключается в том, что все виды на Земле приспосабливаются – адаптируются к среде обитания, к меняющимся условиям жизни. Только человек с помощью освоенных им энергоресурсов приспосабливает (адаптирует) среду своего обитания к собственным потребностям, коренным образом и в краткие сроки преобразует природу Земли.

Если экологическое сходство человека с другими видами объясняется его биологическим происхождением, принадлежностью к миру живой природы, где действуют биологические законы, то экологические его отличия определяются принадлежностью также и к человеческому обществу, где действуют законы общественные, т.е. социальные. Эта биосоциальная двойственность присуща только человеку.

Экологические предпосылки эволюции человека

По современным данным, эволюция человека как представителя рода Homo насчитывает около 4 млн. лет, то есть человек возник в конце третичного периода в плиоцене. Переход к прямохождению, социальность были важнейшими предпосылками для возникновения таких характерных для человека особенностей, как орудийная деятельность, включая изготовление орудий, и развитие языка в качестве средства коммуникации.

В эволюции класса млекопитающих антропогенез был лишь звеном единого процесса параллельной эволюции разных групп, начавших в миоцене завоевывать открытые пространства. Открытые ландшафты — степи, саванны, прерии — смогли появится на Земле и занять на ней обширные площади лишь после возникновения и широкого распространения однодольных растений, способных образовывать плотную дерновину. Возникновение однодольных, в сочетании с несколько возросшей сухостью климата, послужило предпосылкой для начавшегося во второй половине третичного периода, в миоцене, и продолжавшегося и в плиоцене великого процесса остепнения суши. Появление степей, саванн создало новые адаптивные зоны на Земле. Часть лесных млекопитающих осталась в сокративших свою площадь лесах, часть, испытавшая более жесткий отбор в связи с освоением новых ниш и потому претерпевшая более быструю эволюцию, стала осваивать открытые ландшафты.

Хотя разные по происхождению группы млекопитающих занимают в открытых ландшафтах совершенно разные экологические ниши, само их пребывание в степях, саваннах, прериях, пампасах ведет к параллельному возникновению и развитию в разных группах животных некоторых общих черт строения и поведения.

Все группы зверей, завоевывая открытые пространства, попадают в условия среды, почти лишенной укрытий. Грызуны идут по пути усложнения строительной деятельности, выкапывая норы (песчанки, тушканчики, суслики, сурки). Другие более крупные формы переходят к кочевому образу жизни, совершая значительные миграции (антилопы, лошади, зебры).

Выход на открытые пространства, завоевание степей (сходный во многом процесс происходил и в тундрах) вели к резкому увеличению размеров стада, переходу от семейно-группового к стадно-стайному образу жизни. Сравним небольшие группы горно-лесных антилоп горалов с тысячными стадами степных сайгаков, семьи лесных благородных и пятнистых оленей с многотысячными стадами тундровых северных оленей. Резкое увеличение размеров стада связано с переходом от круглосуточного или сумеречного к дневному образу жизни.

Увеличение численности стада ведет к дифференциации функций между его членами, к усложнению иерархии внутри этого социума. Усложнение коммуникаций, укрупнение социальных (в этологическом смысле этого понятия) групп ведет к тому, что на смену одним сигналам из внешнего мира, игравшим ведущую роль, приходят другие сигналы, воспринимаемые другими органами чувств.

В закрытом ландшафте – в лесу – запах сохраняется дольше, чем в продуваемых ветром открытых пространствах. Вот почему запах и обоняние, столь важные в коммуникации лесных животных, в саваннах, степях и тундрах уже не могут играть столь существенной коммуникативной роли при контакте на большом расстоянии между многими десятками и сотнями животных.

Зрение – достаточно быстрый способ улавливания информации от ограниченного числа сочленов – не может выдержать сравнения со слухом при увеличении размеров стада. Впрочем, если стадо ориентировано на одного единственного «вождя», то зрительные сигналы от него могут играть существенную роль в жизни стада на открытых пространствах. Однако для коммуникаций между многими членами стада звуковой сигнал гораздо важнее, чем жест. В итоге при завоевании открытых пространств запах и обоняние, жест и зрение отходят на второй план, уступая первенство звуковому сигналу и слуху.

Звуковая коммуникация независимо возникает в разных группах млекопитающих, освоивших открытые пространства. При этом у некоторых обитателей открытых ландшафтов формируется относительно сложная система звуковой коммуникации, состоящая из нескольких десятков смысловых сигналов. Сравним относительно однообразные звуковые сигналы лесных белок с богатой звуковой палитрой их близких степных родичей – сусликов (Spermophilus) и сурков (Marmota).

Тенденция возникновения прямохождения, освободившая руки «для труда», свойственна не только нашим предкам. Улучшение обзора у одних жителей открытых пространств достигалось резким увеличением длины шей – жирафы, геренук (Litocranius walleri) среди антилоп. Многие группы млекопитающих достигли тех же целей за счет прямохождения (рис. 2.1). Стоячая поза на задних ногах, «столбиком», характерна именно для колониальных животных открытых пространств. В отряде грызунов – это большие песчанки (Rhombomys opimus) среди песчанок (Gerbillinae), уже упоминавшиеся суслики и сурки среди беличьих, уже упоминавшаяся полевка Брандта среди полевочьих, суриката (Suricata suricattd) среди виверровых (Viverridae). В отряде приматов – это (частично) жители открытых ландшафтов колониальные павианы, а также предки человека австралопитековые (Australopithecus и др.).

В больших стадах видов открытых пространств устанавливается сложная иерархия. Функции вожака надолго закрепляются за одной особью. Как показали исследования Н.Л. Крушинской на крысах, альфа-самец, как правило, не самый умный, но самый агрессивный. Самые умные самцы обычно занимают место среди бета-особей. Смена вождя у социальных млекопитающих происходит редко, обычно это связано со старением лидера, с попыткой смещения лидера наиболее агрессивным среди бета-самцов. После серии безуспешных попыток, турнирных боев, может произойти смена лидера. Обычно это связано с коренной перестройкой всей иерархической структуры стада.

Рис. 2.1. Различные эволюционные пути улучшения обзора при освоении открытых ландшафтов (по Воронцову, 1999): а-е – за счет вертикальной позы: «прямостояния» (а-г), «прямосидения» (д) и прямохождения (е); ж-и – за счет удлинения шеи:

а - виверра-суриката (Suricata); б - сурок (Marmota); в - суслик (Spermophilus); г - большая песчанка (Rhombomys); д - павиан (Cercopithecus); е - человек (Homo); ж - антилопа-геренук (Litocranius); з - жираф (Giraffa); и - лама (Lama).

Таким образом, важнейшие предпосылки возникновения человека – общественный образ жизни, звуковая сигнализация (на основе которой возникает речь с необходимой для этого коренной перестройкой голосового аппарата), дневной образ жизни, прямохождение, возникновение сложной иерархической структуры стада и связанное с этим разделение функций между членами сообщества – были в значительной степени обусловлены экологической обстановкой, сложившейся ко второй половине миоцена.

В отличие от растительноядных лесных человекообразных обезьян – орангутана (Pongo pygtnaeus), шимпанзе (Pan paniscus, P. troglodytes), гориллы (Gorilla gorilla), – и австралопитеки, и древние люди были всеядны. Мясо составляло существенную часть их рациона. Стало быть, на время охоты мужчины должны были надолго оставлять женщин. Если бы приматы были моноэстричны (т.е. имели одну овуляцию в год, одну течку, краткий сезон спаривания, как хищные, копытные и другие крупные млекопитающие), то самки колониально живущих видов, где самцы надолго уходят от самок, рисковали бы остаться неоплодотворенными. Полиэстричность приматов была предпосылкой перехода наших предков от растительноядной пищи к охоте.

Согласно приведенной выше гипотезе «Великого охотника» экологической предпосылкой происхождения человека явилось заселение его далекими предками открытых ландшафтов. Известный шведский путешественник, зоолог и антрополог Ян Линдблад выдвинул оригинальную гипотезу околоводного происхождения предшественников гоминид – гипотезу «Водной обезьяны». В своей книге «Человек – ты, я и первозданный» (1991) он приводит стройную систему фактов и логических построений, позволяющих предполагать, что прагоминиды жили на илистых отмелях, собирая по берегам и на дне упавшие с деревьев плоды, моллюсков и других водных животных. На более глубокой воде им приходилось подниматься на задние конечности, чтобы дышать или переходить вброд небольшие речки. Сформировалось прямохождение. А намокающий волосяной покров, напротив, становился ненужным и постепенно исчезал; тепло в воде обеспечивал жировой слой. Так возникли безволосые, способные перемещаться на двух ногах ранние гоминиды. Интересны некоторые детали этой гипотезы, проливающие свет на дальнейшую эволюцию пралюдей к человеку. Отыскивание пищи в иле на ощупь требовало подвижности пальцев передних конечностей – немаловажное обстоятельство превращения их в руки. Добытые на дне моллюски подчас имели крепкие раковины, которые удобно было разбивать камнями. Наконец, высасывание содержимого через пробоины в раковинах развивало подвижность губ и языка, что могло сыграть впоследствии решающую роль в возникновении способности артикулировать произносимые звуки, складывать их в членораздельную речь. Гипотеза выглядит убедительно, хотя есть у нее и критики.

Антропогенез

Начавшаяся 4 млн. лет назад эволюция рода Homo сопровождалась эстафетной сменой пралюдей (австралопитеков) и древнейших людей (человек умелый и человек прямоходящий) древними людьми (неандертальцами) и людьми современного типа (человек разумный) (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Расчленения позднего кайнозоя и эволюция гоминид (из Воронцов, 1999)

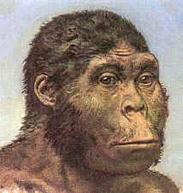

Самые древние предки человека – гоминиды, или пралюди, - возникли 5–8 млн лет назад в Юго-Восточной Африке. Кроме Южной Африки австралопитеки заселили Юго-Восточную, Восточную и Переднюю Африку (долину р. Иордан). Первые из известных гоминид - австралопитеки (рис. 2.3) жили 6–2 млн лет назад. Австралопитековые жили не в лесу, а в саваннах; питались не только растительной, но и животной пищей; вели охотничий образ жизни, о чем свидетельствуют скопления костей рядом с ископаемыми австралопитеками.

Рис. 2.3. Австралопитек и его орудия труда

Известно, что в процессе перехода от австралопитеков к роду Homo (около 3 млн. лет назад) произошло существенное увеличение размеров головного мозга (рис. 2.4). Грань между австралопитеками и ранними людьми достаточно условна. Линией раздела считается изготовление орудий. Австралопитеки в отличие от представителей рода Человек, также как и некоторые другие высшие животные, лишь использовали в качестве примитивных орудий кости камни, палки, кости и др. Существует предположение, что австралопитеки использовали в качестве орудий кости и зубы убитых ими на охоте животных и были способны накапливать ассортимент разнообразных предметов.

Принципиально новый шаг совершили первые люди около 2 млн. лет назад, когда они научились изготавливать простейшие орудия труда и охоты из камня, кости и дерева.

Рис. 2.4. Увеличение размеров мозга, уменьшение лицевой части черепа и увеличение мозговой части черепа в ряду от Australopithecus к Homo sapiens (из Воронцов, 1999).

Слева – черепа: а – австралопитек; b – Homo erectus; с – H. sapiens neanderthalensis; d – H. s. sapiens. Справа - увеличение объема головного мозга: пределы вариации и среднее значение.

Самым древним представителем рода Homo был человек умелый (Homo habilis) (рис. 2.5), обитавший около 2–4 млн лет назад в Юго-Восточной, Южной и Центральной Африке. В конце своего существования (около 2 млн лет назад) численность H. habilis, по оценкам ученых, не превышала 125 тыс. лет назад. Человек умелый имел рост 122–140 см. Объем головного мозга 656 – 668 см3 – хотя и был больше, чем у австралопитека, но не превышал критической границы в 750 см3, при котором возможен переход к образному мышлению и возникновению речи. Мы ничего не знаем о мышлении человека умелого, оставившего нам свои первые крайне примитивные орудия труда (так называемой «галечниковой культуры»), изготовленные из речного булыжника, и пригодные для многократного использования в качестве ручного рубила или подобия ножа - (рис. 2.6), но знаем, что он охотился не только на мелких, но и на крупных животных (слонов, динотериев, баранов). В процессе коллективной охоты применялись различные приемы – облавы, загоны (в том числе и в болотистую почву). Хабилисы умели изготавливать грубые каменные рубящие орудия для охоты, разделки туш, обработки дубин и проч. (всего около 20 типов). Для этого они использовали гальку и желваки различных пород камня, а также отщепы (получавшиеся после разбивания камней), которые служили для разрезания мяса, обработки туш животных, дерева, кости и тд.

Рис. 2.5. Человек умелый

Изготовление орудий, социальный образ жизни, расчленение функций и навыков между членами первобытного стада требовало все более длительного периода обучения. Хотя процесс обучения идет в течение всей жизни особи, но особая нагрузка ложится на годы роста. Сравнение человека и человекообразных обезьян говорит нам о резком удлинении процесса созревания у человека и его прямых предков по сравнению с человекообразными. Шел естественный отбор по многим параметрам, в том числе и на увеличение продолжительности детства и всей жизни особи. В отличие от диких животных, у которых старение практически связано с прекращением репродуктивных функций и потому старые особи крайне редки, у человека старики несут особую функцию хранителей опыта (а позднее и традиций), учителей следующих поколений.

Рис. 2.6. Орудия «галечниковой культуры» человека умелого

Около 1 млн. лет тому назад человека умелого сменил человек прямоходящий (Н. егесtus). В этот вид объединяют древнейших людей – питекантропа, гейдельбергского человека, синантропа (рис. 2.7) и ряд других форм, живших от 200 тыс. лет до 1,9 млн лет назад. Средний рост этих людей достигал 162 – 163 см, объем головного мозга превысил критическое значение – 750 см3.

Рис. 2.7. Синантроп. Реконструкция М.М. Герасимова (1945 г.)

Человек прямоходящий широко расселился, освоив не только Северную Африку, но и Южную и Центральную Европу, а также Юго-Восточную Азию и прилегающие к ней острова. Поздние синантропы (Н. е. pekinensis), жившие около 300 тысяч лет назад на территории современного Китая уже умели поддерживать огнем. В пещере Чжоу-Коу-Тьен под Пекином, где жили синантропы, за тысячи лет толщина слоя золы и углей достигла 27 метров. Это говорит о том, что традиция беспрерывного поддержания огня изустно передавалась от особи к особи, из поколения в поколение. Таким образом, процесс обучения и накопления знаний несомненно играл большую роль в эволюции человека прямоходящего. Поддержание огня способствовало не только расселению человека прямоходящего по умеренным зонам старого Света, но также но также стало ключевой причиной увеличения его численности. Археологи оценивают численнсоть человека прямоходящего 300 тыс. лет назад, т.е. во времена синантропа, в 1 млн особей.

Около 100 – 150 тыс. лет назад древнейшим людям на смену пришли неандертальцы (рис. 2.8), которых одни авторы рассматривают как подвид человека разумного (Н. sapiens neanderthalensis), а другие считают самостоятельным видом (Н. neanderthalensis). Рост неандертальцев существенно не превышал рост человека прямоходящего и составлял 155 – 165 см. В то же время объем головного мозга у неандертальца был почти в раза больше, чем у древнейших людей.

Рис. 2.8. Неандерталец. Реконструкция М.М. Герасимова (1948 г.)

Неандертальцы просуществовали около 110 тыс. лет (150 – 40 тыс. лет назад) и сформировали мустьерскую культуру каменного века. Если орудия труда древнейших людей носили универсальный характер, то у неандертальцев отмечается их специализация. Неандертальцы изготавливали более 60 видов орудий труда (остроконечники, употреблявшиеся как ножи для резания, кинжалы, наконечники копий, скребла – применялись для разделывания туш, обраотки шкур и дерева, выемчатые и зубчатые орудия – для обтачивания деревянных предметов, резания и пиления и др.), вели различный охотничий промысел, занимались собирательством, жили в постоянных поселениях. Неандертальцы жили часть времени с людьми современного типа. Совместные находки неандертальцев и людей современного типа известны, например, в Палестине. Произошло ли уничтожение неандертальцев современными людьми или они смешались – вопрос дискуссионный.

Рис. 2.9. Кроманьонец. Реконструкция М.М. Герасимова (1945 г.)

Кроманьонцы (рис. 2.9) – бесспорные представителем человека разумного (Н. sapiens) появились на Земле 35 – 40 тыс. лет назад. Таким образом, от кроманьонца нас отделяет лишь 1% того времени, в течение которого протекала эволюция рода Homo.

Рис. 2.10. Расселение людей современного типа (Черновой и др., 2001)

Объем головного мозга кроманьонца составлял 1600 см3 при росте 180 – 187 см. Считается, что человек разумный произошел в Северо-Восточной Африке и у восточных берегов Средиземного моря. Из этих районов первые кроманьонцы расселились в Южную Европу, по Южной и Восточной Азии вплоть до Австралии и через северо-восточную оконечность Азии на северо-запад Америки (рис. 2.10). К концу палеолита численность этого вида достигла 3,34 млн. особей.

Таким образом, эволюция древних гоминид сопровождалась не только анатомо-морфологическими перестройками, повышающими их общую организацию, но и усложнением форм поведения, освоением новых источников энергии, заселением ойкумены и увеличением численности.

Литература

1. Воронцов, Н.Н. развитие эволюционных идей в биологии / Н.Н. Воронцов. – М.: Издат. отдел УНЦ ДО МГУ, Прогресс-Традиция, АБФ, 1999. – 640с.

2. Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Горелов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 512 с.

3. Грядовой, Д.И. Концепции современного естествознания: Структурированный учебник (для вузов) / Д.И. Грядовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 239 с.

4. Дольник, В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседа о поведении человека в компании птиц, зверей и детей / В.Р. Дольник. - 4 изд. С.-Пб.: ЧеРо-на-Неве, Паритет, 2004. – 352 с.

5. Осипов, А.И. Путь разума в поисках истины / А.И. Осипов. – М.: Издание Сретенского монастыря, 2002. – 430 с.

6. Чернова, Н.М. Основы экологии: Учеб. для 10 (11) кл. общеобразоват. учеб. заведений / Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М., Константинов; Под ред. Н.М. Черновой. – 5–е изд., дораб. – М.: Дрофа, 2001. – 304 с.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 2720; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!