КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Масштабы, аспекты, причины и пути решения

|

|

|

|

Лекция 5.

Проблема народонаселения:

«...Любое органическое существо естественно размножается в столь быстрой прогрессии, что, не подвергайся оно истреблению, потомство одной пары очень скоро заполонило бы весь земной шар»

Чарлз Дарвин. «Происхождение видов...»

Экологическое сопротивление среды

и его социальное подавление

Народы, населяющие разные континенты, регионы и страны, живущие в разных природно-социальных условиях, с точки зрения экологии могут рассматриваться как географические популяции человека. Население всей планеты, т. е. человечество в целом, – это глобальная или общемировая популяция человека. Изменения численности и структуры популяций человека изучает демография. Демографические закономерности в приложении к человечеству имеют как общие экологические черты, так и свои характерные особенности. Отличия демографии человека определяются уникальным его положением в системе животного царства как единственного на Земле биосоциального вида, в котором биологическое и социальное находятся в диалектическом единстве, взаимодействии и взаимопонимании.

Численность человека, также как и других живых организмов определяется соотношением смертности и рождаемости. Также как и у других организмов, способность размножения у человека таит в себе потенциальную возможность наращивания своей численности в геометрической прогрессии, т.е. увеличивать ее до бесконечности. «… любое органическое существо естественно размножается в столь быстрой прогрессии, что, не подвергайся оно истреблению, потомство одной пары очень скоро заполнило бы весь земной шар», – написал Ч. Дарвин в 1859 г. в своей книге «Происхождение видов…».

Однако в природе эту возможность не реализует ни один биологический вид. Каковы же возможности в этом плане биосоциального вида – человека, сочетающею в своей адаптации к условиям окружающего мира не только биологические, но и социальные функции? Рассмотрим применительно к человеку особенности проявления четырех наиболее характерных экологических факторов, эффективно ограничивающих потенциально бесконечный рост природных популяций: климат, хищники, болезни, пища.

Климат. По способности заселять любые климатические зоны человек не имеет себе равных среди биологических видов (см. лекцию 3). Естественно, что районы с оптимальным для него климатом, где легче обеспечить жизненный комфорт, раньше и охотнее заселялись людьми, чем территории с экстремальными условиями существования (полярные зоны*, пустыни, высокогорья).

Рис. 5.1. Стоянка первобытных людей

Социальные адаптации к климатическому сопротивлению среды (способность изготавливать одежду, строить жилье, использовать дополнительную энергию для регулирования температуры) сформировались у людей уже в каменном веке (рис. 5.1). Разнообразная социально-экономическая и техническая деятельность, позволила человеку почти полностью нейтрализовать отрицательное воздействие неблагоприятного климата на демографические процессы. В настоящее время климатические условия оказывают незначительное влияние на расселение людей по земному шару.

Хищники. Как свидетельствуют раскопки поселений первобытного человека, древние люди нередко оказывались жертвами крупных хищников (например, пещерных львов). Но овладение огнем и орудиями охоты многократно усилило могущество человека и обеспечило ему превосходство даже над самыми крупными и сильными животными (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Охота неандертальцев на пещерных медведей (худ. З. Буриан)

В настоящее время хищники не оказывают ни малейшего влияния на численность человечества. Однако, еще в XVII - XVIII вв. в Тамбовском крае гибель крестьян от хищников – волков и медведей – считалась распространенным несчастным случаем (Дубасов, 1993).

Болезни. Несколько столетий тому назад (в Европе – с XIV по XVII вв.) губительные эпидемии чумы*, холеры, оспы и других инфекционных болезней, опустошая города и страны, заметно замедляли рост численности населения. Прогресс науки и медицины позволил справиться с этими заболеваниями. Сейчас они уже не влияют на демографические процессы**. На роль основных факторов преждевременной смертности в индустриальных странах Европы и Северной Америки выдвинулись заболевания иного характера: сердечно-сосудистые, онкологические (раковые), легочные и др. Их тяжелые проявления в значительной мере вызваны неблагоприятными следствиями экономического развития: загрязнением среды, нервными перегрузками из-за чрезмерно высокого темпа жизни и недостаточностью физических нагрузок (гиподинамией)***. Эти болезни чаще всего сокращают жизнь в старших возрастных группах. В меньшей мере они затрагивают молодые и средневозрастные группы, т.е. репродуктивные, способные к размножению, поколения, а поэтому существенно не влияют на темпы размножения и рост численности населения.

Однако в последние десятилетия внезапно проявила себя новая инфекционная болезнь – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Он впервые был обнаружен в 1981 г. в Калифорнии (США), а в 1987 г. – в России. Лекарств, позволяющих полностью вылечить больных СПИДом, нет, и потому пока не удалось спасти ни одного заболевшего им человека. Применяя лекарства от СПИДа, ВИЧ-инфицированный больной продляет свою жизнь на несколько десятков лет, при этом снижается вероятность передачи вируса другому человеку. Однако, подобные лекарства очень дороги. В России годовая доза «коктейля» из четырех препаратов (наиболее эффективного способа лечения СПИДа) стоит около 10 тысяч долларов. СПИД поражает в первую очередь репродуктивные поколения. Широкое обследование населения показало катастрофический рост количества ВИЧ-инфицированных во всех странах мира. Ежегодно их число возрастает на 15 – 20 тыс. человек, а в 2000 г. достигло 35 млн., т.е. носителем вируса СПИДа стал почти каждый сто пятидесятый житель Земли (0,58% населения Земли).

В России официально выявлено свыше 260 тыс. ВИЧ-инфицированных (0,19% населения России). По экспертным оценкам (Всемирной организации здравоохранения, Минздрава РФ, Центрального разведывательного управления США и других организаций) реальное число ВИЧ-инфицированных в России намного больше и может колебаться от 700 тыс. до 2 млн. человек* (0,5 – 1,4% населения России). Создалась реальная опасность, что СПИД в следующем столетии станет важным фактором, существенно влияющим на демографические процессы. Единственное на сегодня действенное средство от СПИДа – личная профилактика.

Во многих странах Африки, Азии, Южной и Центральной Америки продолжают свирепствовать болезни, связанные с антисанитарией, недоеданием, нехваткой чистой питьевой воды. Это прежде всего острые легочные и кишечные заболевания: туберкулез, холера, дизентерия и многие другие.

Несмотря на несомненные успехи медицины, болезни полностью не побеждены и остаются для человечества опасными факторами, способными влиять на ход демографических процессов.

Пища. Для всех животных пищевые ресурсы – основа экологической емкости среды. Человек не исключение. Но он гораздо успешнее, чем любой другой вид, умеет увеличивать для себя запасы пищи. Кроме этого человек потребляет достаточно широкий спектр пищевых объектов** и в случае отсутствия одних продуктов (например, из-за неурожая) без вреда для здоровья может потреблять другие продукты.

Главные особенности пищевых связей современного человечества – их усложнение, удлинение и примерно десятикратное возрастание энергетической цены производства каждой калории конечной пищевой продукции при тысячекратном уменьшении необходимой для этого площади. В результате общая экологическая (в данном случае – трофическая, пищевая) емкость среды обитания человечества возросла во много тысяч раз.

Производство пищи – принципиальное экологическое отличие человека от всех биологических видов, одно из главных проявлений его социальных особенностей. Уже несколько тысячелетий люди совершенствуют производство продовольствия, увеличивая его количество и улучшая качество.

В результате возрастает выживаемость, растет численность человечества. Однако, возможности увеличения пищевых ресурсов не беспредельны. За последнюю тысячу лет жесточайший голод неоднократно охватывал многие районы мира. Даже сейчас, при высоком уровне производства продовольствия в отдельных странах, почти 10% мирового населения страдает от голода (более всего в Африке) и еще столько же от неполноценной пищи (например, при нехватке животного белка).

|

|

Рис. 5.3. Высокая смертность от голода – реальность многих стран третьего мира

От недоедания, неполноценного питания и вызываемых этим болезней в развивающихся странах ежегодно умирает от 20 до 40 млн человек, в основном детей. Самая тяжелая продовольственная ситуация сложилась в Африке (рис. 5.3). Большинство населения многих стран континента (Эфиопия, Сомали, Чад, Судан, Ангола и др.) испытывает постоянный голод. Самое неравномерное распределение касается самых ценных животных белков. 20% мирового населения, живущего в Европе, Северной Америке и Японии, потребляет 80% молока и мяса, а 80% жителей других регионов довольствуются 20% животных белков. Для обеспечения полноценного питания всего населения Земли необходимо общее увеличение производства продовольствия и совершенствование механизма его распределения.

Недостаток пищи или каких-то важных ее компонентов всегда был и остается важным фактором, влияющим на выживание населения отдельных стран и регионов. Рост производства продовольствия снижает смертность и тем самым способствует росту численности населения Земли.

Человек, в отличие от животных, способен корректировать действие экологических факторов, влияющих на демографические процессы. Используя дополнительную энергию, орудия производства и способность к согласованным общественным действиям, человечество обезопасило себя от хищников, успешно нейтрализует неблагоприятное влияние климата, противостоит болезням и наращивает, производство пищи. В результате существенно увеличивается социально-экологическая емкость среды обитания человечества*, смертность (особенно детская) снижается, и население мира непрерывно растет.

Современный уровень развития сельскохозяйственного и промышленного производства способствуют росту производства продовольствия, в тоже время приводят к чрезмерному потреблению и загрязнению пресной воды. По мнению ряда специалистов, близится время водного голода, когда основные источники водных ресурсов - речные и подземные воды будут практически исчерпаны. Недостаток воды уже сейчас испытывают около 1/3 населения планеты. Хорошая пресная вода в некоторых государствах становится предметом экспорта. Так, например, на привозной воде живет целая страна - Алжир.

Рост человеческой популяции

С древнейших исторических эпох до начала прошлого века численность мирового народонаселения колебалась около нескольких сотен миллионов человек, то медленно возрастая, то снижаясь из-за эпидемий и голода (рис. 4.9). Только, около 1830 г. она достигла 1 млрд. человек. Однако ситуация заметно изменилась в годы промышленной революции (XVIII – XIX вв.), когда прогресс науки, медицины и экономики позволил существенно расширить емкость среды обитания человека. Население перешло от состояния медленного роста, перемежающеюся спадами, к эпохе взрывообразного увеличения (рис. 5.4).

Около 1930 г., всего через 100 лет после достижения миллиардного уровня, численность населения Земли превысила 2 млрд. человек, уже 30 лет спустя (1960 г.) достигла 3 млрд. и всего лишь через 15 лет (1975) 4 млрд. Затем, еще через 12 лет (1987) народонаселение Земли перевалило пяти миллиардную отметку, и такой рост продолжается, составляя примерно 90 млн. (рождаемость минус смертность) человек в год.

Ежегодный прирост народонаселения Земли в настоящее время составляет 78 млн человек – почти столько живет в настоящее время во всей Германии. За сутки численность землян увеличивается почти на четверть миллиона человек, за час – на 10 тыс. Это равноценно ежесуточному появлению средних размеров российского областного города (Белгород, Калуга, Псков) или ежечасному — небольшого районного центра.

6 января 2005 г. все мировые информационные агентства, ссылаясь на заявление ООН, сообщили о том, что в этот день народонаселение Земли превысило отметку 6 млрд. человек*. Если не произойдет никаких резких перемен в темпах прироста населения в XXI в., то к его концу численность населения достигнет 10 млрд. человек (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Рост народонаселения в 1700 – 1989 гг. и прогноз динами численности населения Земли до 2050 г.

Этот прогноз основан на статистических расчетах, не учитывающих углубляющиеся экологические проблемы, ставящие под сомнение существование такого количества людей в нашей биосфере. Деградируя под давлением «всего лишь» пятимиллиардного населения, испытывая серьезные климатические сдвиги и истощение природных ресурсов в результате хозяйственной деятельности людей, выглядит сомнительным, что биосфера Земли сможет выдержать рост народонаселения до 10 млрд. человек (а тем более обеспечить им устойчивые условия жизни). Чтобы человечество продолжало устойчиво развиваться, необходимы серьезные изменения как в стиле жизни, так и в уровне экологического сознания людей, требуется дальнейшее снижение темпов прироста населения.

Социально-географические особенности демографии человека

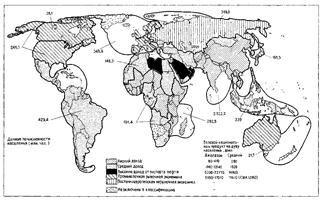

Все страны мира обычно делят на три основные экономические категории (рис. 5.5):

1) высокоразвитые, промышленные, или страны с высоким национальным доходом: США, Канада, Япония, Австралия, государства Западной Европы и Скандинавии;

2) умеренно развитые, или страны со средним национальным доходом: большинство государств Латинской Америки (Мексика, Центральная и Южная Америка), Северной и Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Китай;

3) слаборазвитые, или страны с низким национальным доходом: большинство стран Восточной и Центральной Африки и Индия. Они известны также как страны Третьего мира.

Бывшие социалистические страны, а теперь страны с переходной экономикой, обычно рассматриваются как отдельная категория, как и ряд других государств вроде Саудовской Аравии, где большинство граждан бедны, но национальный доход высок благодаря экспорту нефти и других полезных ископаемых. На карте отмечены эти группы стран, указано их население и приведены данные по национальному доходу.

Рис. 5.5. Деление стран мира на группы в соответствии с их внутренним валовым продуктом (ВВП) на душу населения в 1984 г. Указана также численность населения в разных районах земного шара (по Небелу, 1993)

Промышленные страны с высоким национальным доходом обычно называют развитыми (северный демографический регион), а умеренно- и слаборазвитые – развивающимися (южный демографический регион). Суммарное население северного региона составляет около 1200 млн человек (примерно 20% мирового населения). Самые крупные страны – США (275 млн человек) и Россия (146 млн). Рост численности населения почти прекратился: в среднем по региону годовой прирост уменьшился до 0,3% и продолжает падать, а в Европе он уже нулевой, т. е. население здесь стабильно.

В южном регионе сосредоточено более 3/4 мирового населения – 4790 млн человек (данные на 2000 г.). Среднегодовой прирост населения – 1,6%. Самая населенная территория мира – Южная Азия (более 3600 млн человек), где расположены обе демографические сверхдержавы: Китай (почти 1270 млн) и Индия (1 млрд). Более 500 млн человек живет в Латинской Америке, около 780 млн – в Африке, где прирост населения самый высокий в мире – 2,4% в год (удвоение через 30 лет). В некоторых странах Южного региона (Руанда, Сомали, Нигер, Ангола, Пакистан, Саудовская Аравия, Йемен и др.) численность населения удваивается еще быстрее – за 17– 20 лет.

Неравенство в распределении материальных ценностей между этими группами стран и их гражданами ошеломляет. В высокоразвитых странах проживает 25% мирового населения, которое при этом владеет 80% мирового богатства. Таким образом, на долю развивающихся стран (75% мирового населения) его остается только 20%. Это неравенство можно проиллюстрировать следующей аналогией. Представим все мировые материальные ценности как блюдо с двадцатью пирожками. Вокруг стола расположились двадцать человек, каждый из которых олицетворяет 5% мирового населения. Кажется, было бы справедливо, если бы все получили по пирожку, но на деле все не так. Пятеро из двадцати, представляющие население высокоразвитых стран, возьмут 16 пирожков и поделят их между собой (один из них это население США, приближающееся к 250 млн. человек). На блюде останется всего четыре пирожка на 15 человек, соответствующих 75% мирового населения. Но и они (народы развивающихся стран) не поделят оставшееся угощение поровну. Пятеро, представляющие умеренно развитые страны, возьмут три пирожка, оставив остальным десяти (2,5 млрд. человек в странах Третьего мира) всего один.

Конечно же, богатство и внутри каждой страны распределено неравномерно. От 10 до 15% людей в высокоразвитых странах относятся к разряду бедных (они не в состоянии обеспечить себя полноценным жильем, питанием и/или одеждой), а 10% населения развивающихся стран считается богатым. Экономические интересы среднего человека в высокоразвитой стране направлены на обзаведение собственным комфортабельным домом, автомобилем, несколькими телевизорами и другими удобствами. Питание заботит его главным образом в связи с перееданием. А вот большинство людей в странах Третьего мира и немалая их доля в умеренно развитых странах безнадежно бедны. Они лишены полноценных пищи, жилья и всяких бытовых удобств. Их главный экономический интерес – простое ежедневное выживание. Во всем мире по меньшей мере 1 млрд. человек (т.е. каждый пятый) входит в эту категорию. Недоедание и смерть от голода широко распространены среди бедных народов Азии и Африки, особенно среди младенцев и детей.

В 1950 – 1970-х гг. предпринятые усилия по развитию хозяйства привели к некоторому сглаживанию такого экономического неравенства, но за последние 10 лет эти усилия исчерпали себя и тенденция к поляризации доходов возобновилась. В 1980-х гг. разрыв между странами заметно увеличился: богатые продолжали богатеть, а бедные беднеть. Такая ситуация продолжает сохраняться и сегодня.

Несмотря на тяжелые условия жизни не менее именно в слаборазвитых странах население растет быстрее всего. Если нынешняя скорость его увеличения сохранится, то оно удвоится через 25-35 лет. Численность населения высокоразвитых стран, наоборот, приближается к постоянному уровню, хотя. картину здесь осложняет иммиграция.

Ключевой фактор, определяющий диспропорции в темпах прироста населения, – суммарный коэффициент рождаемости (СКР), т.е. среднее число детей, которое рожает каждая женщина в течение жизни (по текущим статистическим данным). При современном состоянии здравоохранения большинство их доживает до половой зрелости и в свою очередь обзаводится детьми. Если предположить, что все дети выживают, СКР, равный 2,0, обеспечит неизменную численность населения: два ребенка заменят отца и мать, когда те умрут. СКР ниже 2,0 приведет к снижению численности населения, потому что родительское поколение будет замещено неполностью, а СКР выше 2,0 обусловит рост населения, так как число родителей будет возрастать с каждым поколением. СКР, при котором родителей столько же, сколько сменяющих их детей, т. е. численность популяции неизменна, известен как простая воспроизводящая рождаемость.

Сравним эти цифры с реальной ситуацией. СКР в высокоразвитых странах равен 1,9, т.е. несколько ниже уровня простого воспроизведения. Однако население их до сих пор растет, потому что более высокая рождаемость в прошлом привела к тому, что нынешнее поколение достаточно многочисленно и в настоящее время, несмотря на низкий СКР, число новорожденных здесь превышает число умерших. Здесь проявляется действие демографического потенциала, о котором будет сказано ниже. Но уже можно прогнозировать скорую стабилизацию и снижение численности населения, так как нынешнее многочисленное поколение родителей стареет, умирает и неполностью замещается детьми. СКР в менее развитых странах составляет 4,1 – 4,8. Это более чем вдвое превышает простую воспроизводящую рождаемость и приводит к удвоению численности населения в каждом поколении.

Рис. 5.6. Половозрастные пирамиды для развивающихся (А) и развитых (Б) стран на 1984 г. (по Небелу, 1993)

Неодинаковые СКР приводят к различным половозрастным пирамидам, отражающим возрастной и половой состав населения. Их обычно изображают в виде гистограммы, демонстрирующей количество людей в каждой возрастной группе, обычно с разницей в пять лет. Полосы, соответствующие мужской половине населения, располагают с одной стороны графика, женской – с другой (рис. 5.6). Можно видеть, что половозрастная пирамида высокоразвитых стран (рис. 5.6-Б) выглядит как колонна, отражая тот факт, что численности детей, подростков, молодых людей, людей среднего и старшего возрастов примерно одинаковы. Это объясняется СКР, близким к простому воспроизводящему уровню, когда каждая возрастная группа как раз замещает предыдущую.

В то же время половозрастная пирамида развивающихся стран выраженно треугольная, поскольку число детей, произведенных на свет каждой возрастной группой, примерно вдвое превышает ее собственную численность (рис. 5.6-А). Это приводит к населению с преобладанием молодежи и относительно небольшой долей людей среднего и старшего возрастов. Не следует упускать из виду и то, что в таких странах около 40% населения моложе 15 лет, а, кроме того, много молодых людей без основательной профессиональной подготовки и жизненного опыта. Здесь перед государствами стоит грандиозная задача дать молодежи образование, профессию и возможность продуктивно работать.

Рис. 5.7. Прогностические половозрастные пирамиды, отражающие структуру население развивающихся (А) и развитых (Б) стран через в 2024 г., при условии сохранится современного уровеня рождаемости (общая длина полос) или же если бы СКР снизилась к 2004 г. до 2,0 (светлая часть полос), что не произошло.

Если СКР останется неизменным, половозрастная пирамида развивающихся стран будет представлять собой все более широкоугольный треугольник, гак как каждое последующее поколение многочисленнее предыдущего и производит на свет еще более многочисленное потомство (рис. 5.7-А). Зато половозрастная пирамида развитых стран сохранит свою форму (рис. 5.7-Б).

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 967; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!