КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Маргарет Арчер реализм и морфогенез 3 страница

|

|

|

|

Подчеркну, наконец, одно из важнейших совпадений ТМСД с М/М-подходом. С точки зрения последнего, структурное обусловливание деятельности (принуждением и ограничением или созданием благоприятных условий) никогда не оказывает непосредственного «гидравлического давления». Именно поэтому предпочтительнее говорить о сочленяющих их «посредниках», чем о соединяющих их «механизмах», ибо в рассматриваемых процессах нет ничего механического (и ничего, что бы отрицало человеческую субъективность). То же самое можно сказать о ТМСД, ибо, по Бхаскару, интенциональность отличает деятельность от структуры. «Интенциональное человеческое поведение причинно,...оно всегда причиняется соображениями... и только поэтому оно определяется как интенциональное» [5, 90]. М/М-подход отражает тоже самое убеждение, а потому фактически концептуализирует обусловливание действия структурой в понятиях последней, добавляя мотивирующие соображения для объяснения по-разному совершающихся (в силу различия позиций) действий.

Картина трансформации и морфогенеза

Мы говорили о «структуре» и «взаимодействии» как двух принципах объяснения и об «опосредующих процессах» как принципе объяснения, соединяющем два первых. Теперь взаимосвязи этих процессов необходимо наглядно изобразить так, чтобы вид этих связей отличался от обычных разнонаправленных стрелок, а наш рисунок не был бы похож на диаграммы теоретиков-конфляционистов. Основное отличие состоит, конечно, в том, что конфляциони-сты, хотя и могут приписать значимость течению времени, все-таки совершенно неспособны признать внутреннюю историчность процесса. Ведь время — это среда, куда более необходимая для совершения процессов, чем необходим воздух для дышащих существ. Но допущение эпифеномена-лизма или взаимного конституирования означает, что во всякое мгновение времени процесс можно обрисовать совершенно одним и тем же образом. Однако для неконфляцио-нистов все обстоит совершенно иначе, ибо для них сам по себе процесс протяжен во времени (и каждый момент его согласуется не с одной и той же вечной диаграммой, но с особой фазой на карте исторического потока). Как аналитически, так и практически различные фазы разведены между собою не просто как аспекты единого процесса, но и как части временного следования. Более того, так как считается, что структуры имеют лишь относительную длительность и трансформация/морфогенез характеризует лишь окончательную фазу процесса, то и модель тоже указывает на последовательные циклы его прохождения.

Таким образом, признается, что каждому циклу, привлекающему наше внимание, поскольку он представляет для нас содержательный интерес, предшествуют предыдущие циклы, а за ним идут последующие, будь то воспроизводящие или трансформирующие, морфостатические или мор-фогенетические. Действие обязательно непрерывно («нет людей — нет и общества»), но ведь структуры действуют в течение какого-то времени и потому прерывны (имеют лишь относительную длительность). Изменение структур означает, что последующая деятельность будет обусловлена и оформлена совершенно иначе (нынешнее общество является продуктом ныне живущих людей ничуть не более, чем будущее общество окажется продуктом деятельности наших наследников). От конкретной проблемы зависит то, как вычленяются особые аналитические циклы: результатом являются общие диаграммы, которые наполняет содержанием исследователь. Утверждения о значительном сходстве между трансформационной моделью и М/М-подходом будут в конце концов подкреплены решающим доводом в том и только в том случае, если графические отображения процессов в них будут совершенно отличаться от того, что предлагают теоретики-конфляционисты, а диаграммы окажутся очень похожими друг на друга. Как будет показано ниже, дело обстоит именно так, но для этого нам необходимо сделать некоторые замечания и уточнения, касающиеся эволюции в графических схемах Бхаскара.

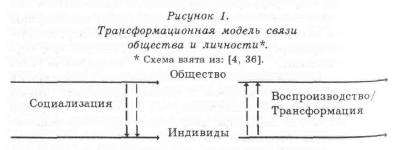

В ранней работе «Возможность натурализма» (1979) [4] он предложил, так сказать предварительную модель связи между личностью и обществом. В многих отношениях она слишком фундаментальна. Во-первых, хотя в ней есть и «до», и «после», но нет подлинной историчности; несмотря на разрыв посередине, данная модель могла бы служить эвристическим инструментом описания каждого и любого момента времени, а не какой-либо одной конкретной фазы исторического процесса. Во-вторых, в некоторых отношениях эта модель «сверхперсонализирована», кажется, что структурные влияния идут исключительно через социализацию и сказываются непосредственно на (всех) индивидах. В-третьих, «прежде» и «после» не связаны взаимодействием и не опосредованы «отношениями производства». Короче говоря, перечисленное указывает на недооценку, соответственно, историчности, эмерджентного возникновения и опосредования.

Итак, хотя наличие противоположно направленных стрелок отличает эту модель от сращения снизу вверх и сверху вниз, однако здесь не отображены именно те свойства (историчность, эмерджентное возникновение и опосредо-вание), которые, как было показано выше, решительно отделяют ТМСД от срединного сращения. Если бы этим все и заканчивалось, тогда эта модель могла бы легко быть усвоена сторонниками срединного сращения и, возможно, именно она несет основную ответственность за то, что кое-кто усмотрел сродство между нею и теорией структурации.

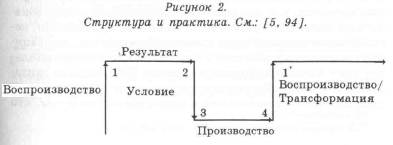

Однако через десять лет Бхаскар переработал эту фундаментальную модель, причем за счет того, что ввел в нее те свойства, которые были опущены ранее. В работе * Но вое призвание реальности» (1989) он внес следующие принципиальные изменения (они отражены на диаграмме). Во-первых, в точках 1 и 2 эксплицитно представлено вначале эмерджентное возникновение, а затем влияние (в настоящем) структурных свойств, непреднамеренные последствия прошлых действий и непризнаваемые условия нынешней деятельности.

Во-вторых, было уточнено, что понимание действующими своего социального мира ограничено воздействием этих свойств, причем в точках 3 и 4 это усугубляется ограниченностью в их понимании самих себя, что, в свою очередь, обеспечивает необходимый процесс производства (который теперь включается в диаграмму) опосредованным продуктом агентов, далеко не в полной мере способных осознать, почему они находятся в таких именно отношениях и почему они в этих ситуациях делают именно то, что делают.

Наконец, в-третьих, ключевую роль теперь играет разбиение процесса на временные фазы, диаграмма теперь является протяженной во времени последовательностью, где точка 1 — эксплицитный результат предшествующего цикла, а 1' сигнализирует о начале нового, отличающегося последующего цикла (в случае трансформации). Если результатом является воспроизводство, то в следующем цикле нам вновь придется иметь дело с той же самой структурой, но не обязательно с тем же самым действием.

Если принять эти три уточнения, то теперь модель прекрасно согласуется с базовой диаграммой «морфогенез/ морфостазис». Наложение этой модели на диаграмму, по-видимому, полностью оправдывается некоторыми комментариями Бхаскара, которые недвусмысленно дистанцируют его ТМСД от срединного сращения вообще и теории струк-турации в частности. Поскольку речь идет об эмерджентном возникновении, он настаивает на влиянии предшествующих структур на последующее взаимодействие, которое трансформирует их, и теперь он изображает их более исторически, нежели sub specie aeternitatis, как это было в первой диаграмме. Он замечает при этом, что «склонен дать структурам (понимаемым как нечто, обладающее трансфактической действенностью) более сильное онтологическое обоснование и сделать более сильное ударение на гаредсуществова-нии социальных форм», чем это делает Гидденс. Кроме того, теперь Бхаскар также подчеркивает, что «теория не должна обязательно быть статичной, но может давать абстрактную картину потоков, циклов и движений... которая в тенденции приложима к конкретным историческим ситуациям» [6, 85]. Действительно, темпоральность — это не возможный выбор, но необходимость, ибо, как констатирует Бхаскар, «социальные структуры должны быть заземлены в пространстве и локализованы во времени, а пространство/время должно рассматриваться как поток и быть сценой происходящего»* [6, 93].

* Игра слов: «space/time is to be seen/scene as a flow».

Таким образом, оправдано эксплицитное введение в модель потока как историчности, но оправдано также и расчленение его на фазы, так как Бхаскар утверждает, что ТМСД «порождает» четкий критерий исторически значимых событий, а именно тех, которые «инициируют или конституируют размежевания, мутации или общие трансформации социальных форм» [5, 77]. Наконец, его уточненная диаграмма содержит теперь опосредую-щие процессы, т. е. она показывает отношения между локализованными на определенных позициях практиками, несводимыми к межличным взаимодействиям тех, кто занимает эти позиции для какой-то работы или как официальное лицо. Сходным образом и в рамках М/М-подхода считается, что взаимодействие исходит от тех, кто занимает позиции, находится в ситуациях и принадлежит не к тем, кто обусловливает многое из того, что можно из них сделать.

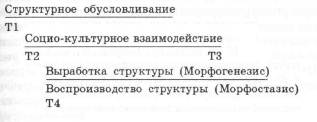

Ниже приводится основная диаграмма морфогенезиса/ морфостазиса:

Его основные теоремы, конституирующие аналитический дуализм, таковы: (i) структура с необходимостью предшествует по времени действию(ям), трансформирующе-му(им) ее (Бхаскар, как мы видели, с этим согласен и усиливает значимость аналитического вычленения, когда подчеркивает, что «игры жизненного мира всегда инициируются, обусловливаются и завершаются извне самого жизненного мира»); (п) разработка структуры с необходимостью оказывается по времени более поздней, чем действия, трансформировавшие ее (для Бхаскара структуры лишь относительно постоянны; их постоянство или трансформация — это результат установленной практики, а не произвольного взаимодействия).

С некоторыми изменениями диаграммы ТМСД и М/М теперь вполне можно соединить следующим образом (с обозначениями Бхаскара над чертой и моими обозначениями под чертой в скобках).

Поскольку все линии фактически не прерываются, то этот дуализм носит скорее аналитический, нежели философский характер, он является теоретической необходимостью для того, чтобы раскрытие и объяснение процесса, вовлеченного в структурирование общества, и специфических форм реструктурирования имело место во времени. Проекция всех горизонтальных линий в обе стороны соединяет предшествующие и последующие циклы исторического процесса структурирования. И это в равной мере присуще и ТМСД, и М/М подходу, допуская возможность их совместного изображения. Тем не менее, я все же предпочитаю мои графики по одной простой, но важной причине: мой период Т2 и ТЗ (когда предшествующие структуры постепенно трансформируются, а новые медленно вырабатываются) графически показывает, что нет периода, когда общество неструктурировано. В чисто визуальном смысле бхаскаровский Т2 — Т1' (вопреки его намерениям) можно понять так, что свойства структуры сосредоточиваются на этом интервале, в процессе «производства».

Я утверждала, что аналитический дуализм — это дело теоретической необходимости, если мы хотим четко зафиксировать процессы, способные объяснить определенные социальные изменения, т. е. если мы хотим развивать полезные социальные теории для работающих исследователей (для которых социальная онтология, утверждяющая tout court, что каждое действие в любой момент обладает потенциалом воспроизводства и трансформации, — это белый слон). По Бхаскару, ТМСД «может служить основой для подлинного понятия изменения, а следовательно, и истории» [5, 77]. На то же самое претендует и М/М-подход, а содержательно мне удалось, надеюсь, продемонстрировать это в «Социальных истоках системы образования» [2]. Я согласна с Бхаскаром, что такой подход дает нечто, на что не способны конфляционистские теории всех видов сращения. Действительно, что касается концепций срединного сращения, изменение в них остается для Бхаскара «чем-то мистическим» [5, 77]. Так оно и есть, и выше мы как раз показали, почему это должно быть так, когда придерживаются понятия «двойственности структуры». Таким образом, теория структурации перекликается здесь с разочаровывающим утверждением Гидденса о том, что «не имеет смысла искать общую теорию стабильности и изменения социальных систем, так как условия социального воспроизводства слишком резко разнятся среди различных типов общества» [11, 215]. Следовательно, его социальная онтология вручает исследователю-практику приспособление для «обострения чувствительности»; подходы ТМСД и М/М стремятся обеспечить набор инструментов, а поскольку эти инструменты предполагают, что ученые-практики будут много (и основательно) работать с ними, то они и устроены так, чтобы с ними можно было работать, чтобы они имели практическое применение.

С учетом этой цели важно отметить, что сходство, установленное между ТМСД и М/М-подходом, коренится в самом реализме. Так же, как индивидуализм и холизм представляли собой социальные онтологии, приверженность к которым соответствующим образом конституировала социальный мир, а затем и давала указания, как его изучать и объяснять (методологический индивидуализм и холизм как конфляционистские программы, действующие в противоположных направлениях), так и реалистская социальная онтология предполагает методологический реализм, воплощающий в жизнь ее приверженность глубине, стратификации и возникновению, как основным определениям социальной реальности. Таким образом, моя задача здесь заключалась в том, чтобы показать, что если иметь в виду эти основополагающие принципы реализма, то их можно только уважать и отражать в методологическом реализме, который рассматривает структуру и деятельность через «аналитический дуализм» (чтобы быть в состоянии исследовать связи между этими раздельными стратами, каждая из которых обладает своими собственными автономными, неуничтожимыми, развивающимися качествами) и который, следовательно, отвергает любую форму сращения (восходящего, нисходящего или срединного) в социальном теоретизировании.

Конечно, прав У. Аутвейт, говоря, что социальный реализм совместим с самым широким кругом социальных теорий, но я полагаю, что эта широта является, скорее, предметом не формальных, а содержательных взаимодополнений. Другими словами, хотя вполне возможны ожесточенные споры реалистов об относительной содержательной важности различных структур и порождающих механизмов (марксисты против антимарксистов, например), тем не менее по формальным понятиям эти антагонисты будут вместе выступать за методологический реализм, Это происходит потому, что формально реализм как таковой предан объяснительной модели, которая признает и включает в себя предшествующие структуры как порождающие механизмы, их взаимодействие с другими объектами, обладающими властью причинения и соответствующими обязательствами в том, что называется стратифицированным социальным миром, и непредсказуемые, но тем не менее объяснимые результаты взаимодействий этих объектов, происходящих в открытой системе, называемой обществом. В содержательных понятиях можно сколько угодно спорить о том, какие структуры, какие типы взаимодействия и какие результаты должны быть приоритетными, и как их следует анализировать, но при этом не расходиться во мнениях по поводу природы и формата объяснения как такового. Поэтому, раз М/М подход не делает каких бы то ни было содержательных суждений, не удивительно, что его общая диаграмма— четырехугольник «аналитического дуализма» — также довлеет непосредственно над основной объяснительной моделью, как это изображено в единственной полноценной книге, посвященной методологическому реализму, — монографии Э. Сейера[17]. Вводя обычные заголовки — «структура», «взаимодействие» и «результат» — можно четко обозначить сходства со схемой Сейера «Структуры каузального объяснения». Эти сходства неизбежны, если состоятельны аргументы, приведенные в данной главе, о том, что «аналитический дуализм» внутренне присущ социальному реализму.

ТМСД — это щедрый дар философа, в разработке фундаментальных вопросов вышедшего далеко за рамки нашей дисциплины; М/М-подход — произведение социолога-практика, который чувствует себя обязанным углубиться в уточнение своего инструментария, чтобы создать в высшей степени применимую социальную теорию. Таким образом, этот подход не просто дает «ясный критерий исторически значимых событий», не просто пытается идентифицировать их, но стремится идти дальше, к раскрытию их смысла. Предстоит еще много тонкой работы над концептуализацией стуктурного обусловливания, конкретизацией того, как совершается перенос структурных влияний (не гидравлическим способом, но как разумных оснований поведения) на данных агентов, занимающих определенные позиции и находящихся в определенных ситуациях («кто», «когда» и «где») и над стратегическими комбинациями, результатом которых является скорее морфогенез, чем морфостазис (с каким результатом). [...] Оказывается, что это предприятие получило благословение Бхаскара, если учесть его мнение о том, что «особый теоретический интерес социологии заключен именно в (объяснении) процессов дифференциации и стратификации, производства и воспроизводства, мутации и трансформации, непрерывного перемалывания и беспрестанных подвижек сравнительно постоянных отношений, предполагаемых данными социальными формами и структурами» [4, 41]. Так и обстоит дело, и мой главный интерес выходит за рамки создания приемлемой социальной онтологии, поскольку я стремлюсь представить действующую социальную теорию. Но последняя должна иметь в основании первую (в противном случае предрешено ее сползание в инструментализм). Именно этому и была посвящена данная глава, т. е. было показано, как эмерджентист-ская онтология с необходимостью влечет за собой аналитический дуализм, особенно если она должна произвести работающую методологию для практического анализа общества как досадного факта.

ЛИТЕРАТУРА:

- Бхаскар Р. Общества // Социо-Логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991.

- Archer M. The Social Origins of Educational System. L.: Sage, 1979.

- Benton T. Realism and Social Science: Some Comments on Roy Bhaskar’s The Possibility of Naturalism // Radical Philosophy, 27, Spring, 1981.

- Bhaskar R. The possibility of naturalism. N.Y.; L.: Harvester Wheat-sheaf, 1979.

- Bhaskar R. Reclaiming Reality. L.: Verso, 1989.

- Bhaskar R. Beef, Structure and Place: Notes from a Critical Naturalist Perspective // Journal for the Study of Social Behavior, 13, 1985.

- Blati P. Exchange and power in social life. N.Y.: Wiley, 1964.

- Bucklev W. Sociology and modern systems theory. N.Y.: Prentice Hall, 1967.

- Cohen P. S. Modern Social Theory. L.: Heinemann, 1968.

- Gellner E. Explanations in History // Modes of Individualism and Collectivism / Ed. by J. O’Neill. L.: Heinemann, 1973.

- Giddens A. Central problems in Social Theory: Structure and Contradiction in Social Analysis. L.: Macmillan, 1979.

- Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Struc-turation. Cambridge: Polity Press, 1984.

- Layder D. Structure, Interaction and Social Theory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1981.

- Lockwood D. Social integration and system integration // Exploration in social change / Ed. by Zollschau Z. and Hirsch W. L.: Routledge and Kegan Paul, 1964.

- Outhwaite W. Realism, naturalism and social behavior // J. for the Theory of Social Behaviour. Vol. 20. № 4, 1990.

- Outhwaite W. Agency and Structure // Anthony Giddens: Consensus and Controversy / Ed. by Clarke J. et al. Palmer: Basingstoke, 1990.

- Saver A. Method in Social Sciences: A Realist Approach. L.: Rout-ledge, 1992.

- WatkinsJ. W. N. Methodological Individualism and Social Tendencies “ Readings in the Philosophy of the Social Sciences / Ed. by Brodbeck M. N-Y.: Macmillan, 1971. 7*

Никлас Луман ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА

(вариант San Foca '89)

Глава 1 Общество как социальная система

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 493; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!