КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система внутренних органов 8. 4. 1. Органы пищеварения

|

|

|

|

Основными свойствами жизни любого организма является обмен веществ между организмом и окружающей средой и размножение. Эти функции выполняют в организме системы органов пищеварения, дыхания, выделения и размножения (рис. 101).

Все внутренние органы находятся в единой естественной полости тела, которая у птиц не разделена, как у млекопитающих, на грудную, брюшную и тазовую, в связи с тем что диафрагма у них недоразвита и лонные кости не срастаются.

Пищеварительный канал, по существу, — система трубок, без перерыва переходящих одна в другую, которая начинается ротовым отверстием, а заканчивается заднепроходным. Сложное строение позволяет осуществлять пищеварительной системе разнообразные функции (рис. 102).

Птицы имеют сравнительно короткий пищеварительный тракт, поэтому пища по нему проходит быстро — за 2,5—4 ч. У молодых

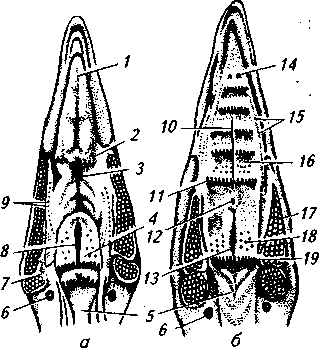

Рис. 101. Внутренние органы:

Рис. 101. Внутренние органы:

1 — главные бронхи; 2 — легкие; 3 — слепые отростки кишок; 4 — яичник; 5 — почки; 6— яйцевод; 7— клоака; 8 — прямая кишка; 9 — брыжейка; 10 — тощая и 11 — двенадцатиперстная кишки; 12 — поджелудочная железа; 13 — мышечный отдел желудка; 14 — печень; 15 — селезенка; 16 — желчный пузырь; 17 — железистый отдел желудка; 18 — сердце; 19 — зоб; 20 — трахея; 21 — пищевод; 22 — верхняя дыхательная гортань

Рис. 102. Гистологическое строение пищеварительного тракта курицы:

а — пищевод; б — зоб; в — железистый и г — мышечный отделы желудка; д — тонкий кишечник (тощая кишка); е — слепая кишка; 1 — покровный эпителий; 2 — собственный и J— мышечный слои слизистой оболочки; 4 — подслизистый слой; 5 — внутренний и 6 — наружный слои оболочки; 7 — серозная, или адвентициальная, оболочка; 8 — железистый и 8' — подже-лезистый слои; 9 — кутикула; 10— бокаловидные клетки с кутикулярной каймой; // — высокий цилиндрический эпителий; 12— гладкие мышечные волокна; 13 — вены; 14— капилляры; 15 — лимфатический сосуд; 16— нервная система; 17 — сплетение вегетативных нервов; 18 — круговой слой гладкой мышцы

зистая оболочка его собрана в многочисленные складки, выстлана плоским многослойным эпителием, богата железами. Зоб у кур имеет вид одностороннего расширения пищевода перед входом в грудную полость. В слизистой оболочке зоба много слизистых желез. Зоб служит для приема корма и его размягчения. Может вме-

Рис. 103. Ротовая и глоточная полости кур:

а — органы дна ротовой и глоточной полостей; б — крыша ротоглотки; / — верхушки языка; 2 — сосочки тела языка; 3 — основание языка; 4 — кольцевидно-черпаловидные железы; 5 — пищевод; 6 - разрез подъязычной кости; 7 — гортанные сосочки; 8 — вход в верхнюю гортань; 9 — подчелюстные железы; 10 — узкая часть нёбной щели; 11 — нёбные сосочки; 12 — хоаны; 13 — вход в слуховые трубы; 14 — отверстие челюстных желез; 15 — латеральные и 16 — медиальные нёбные железы; 17— разрез мышцы; 18— глоточные железы; 19 — глоточные сосочки

Желудок делится на железистую и мускульную части (рис. VW). Железистая часть желудка относительно мала, с толстыми стенками В слизистой оболочке заключены многочисленные железы, соответствующие фундальным железам желудка млекопитающих, однако пищеварение в этой части желудка не происходит. Мускульная часть желудка является продолжением железистой части, она округлая, особенно сильно развита у зерноядных птиц. 1 лав-ная масса этой части желудка состоит из двух синевато-красных толстых боковых мышц. Слизистая оболочка содержит железы, секрет которых образует роговидную кутикулу, покрывающую слизистую оболочку.

В мускульном желудке корм обрабатывается механически, чему способствуют роговидная кутикула и содержащиеся здесь песок, камешки, которые подвергаются брана в многочисленные складки, снабжена железами и длинными ворсинками.

В мускульном желудке корм обрабатывается механически, чему способствуют роговидная кутикула и содержащиеся здесь песок, камешки, которые подвергаются брана в многочисленные складки, снабжена железами и длинными ворсинками.

Двенадцатиперстная кишка отходит справа от мускульной части желудка, направляется назад до таза, затем поворачивается вперед, образуя, таким образом, длинную петлю, состоящую из двух параллельных колен, между которыми располагается поджелудочная железа.

Тощая и подвздошная кишки в виде тесно прижатых друг к другу многочисленных^ спиральных завитков располагаются позади печени, занимая большую часть грудобрюшной полости между воздухоносными мешками. На месте перехода подвздошной кишки в толстую выходят две длинные слепые кишки.

Слизистая оболочка толстой кишки имеет ворсинки, которые у кур и уток исчезают в верхушках слепых кишок. Ободочной кишки у птиц нет. Участок задней кишки от места отхож-дения слепых кишок до клоаки соответствует прямой кишке млекопитающих.

Прямая кишка короткая, открывается в клоаку — конечный расширенный участок кишечной трубки, разделенной поперечными складками на три отдела: передний — кишечный, средний — мочевой и задний — анальный. В передний отдел клоаки переходит прямая кишка, в средний отдел открываются мочеточники, семяпроводы или яйцепроводы. Задний отдел оканчивается анальным отверстием, имеющим вид поперечной щели со специальным сфинктером.

Длина кишечника у кур в 5—6 раз, а у гусей и уток в 4—5 раз больше длины тела.

В кишечнике у птиц, как и у млекопитающих, переваривается основная масса корма под влиянием поджелудочного и кишечного соков. Здесь же происходит и бактериальное расщепление корма. Клетчатка расщепляется главным образом в слепых кишках. Кал отделяется полужидкий, смешанный с мочой.

Печень у птиц состоит из двух больших долей, лежит позади сердца, т. е. краниальнее, чем у млекопитающих, и занимает значительную часть вентральной половины грудобрюшной полости. На правой доле печени имеется желчный пузырь (у цесарок и голубей отсутствует).

Печеночный проток левой доли впадает непосредственно в двенадцатиперстную кишку; печеночный проток правой доли открывается в желчный пузырь; от последнего идет пузырный проток в двенадцатиперстную кишку.

Поджелудочная железа обладает двойной секрецией (внешней и внутренней). У кур она лежит в петле двенадцатиперстной кишки на всем ее протяжении. Состоит из двух крупных долей (дорсальной и вентральной) и небольшой селезеночной доли. Вентральная и дорсальная доли на поперечном разрезе имеют вид треугольников, соединенных между собой вершинами. В месте соединения

8.4.2. ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Дыхание — это процесс обмена газов между организмом и окружающей средой. Животный организм нуждается в постоянном поступлении кислорода и выделении углекислого газа.

Процесс дыхания включает в себя внешнее, или легочное, дыхание (обмен газов между организмом и внешней средой в легких), внутреннее, или тканевое, дыхание (процессы обмена газов в клетках) и транспортирование кровью кислорода из легких в ткани, а углекислого газа в обратном направлении.

Органы дыхания (рис. 105) у птиц обеспечивают обмен газов между организмом и окружающей средой, участвуют в регуляции водного, теплового обмена и кислотно-щелочного равновесия. К органам дыхания птиц относятся: носовая полость; верхняя гортань; трахея; нижняя гортань; бронхи и их разветвления; легкие и воздухоносные мешки.

Носовая полость (рис. 106) развивается из первичной ротовой полости на седьмые сутки инкубации. Она короткая, разделена костной и частично хрящевой перегородкой, располагается в верхней части клюва. У основания клюва находятся ноздри небольшого диаметра. У кур под наружной ноздрей есть чешуйчатый неподвижный носовой клапан, а вокруг ноздрей — венчик из перьев в виде щетинок, которые предохраняют их от попадания пыли и воды. У водоплавающих птиц ноздри имеют щелевидную форму, окружены восковой кожицей, расположены перед носовой перегородкой и поэтому имеют просвет, так называемые проходимые ноздри, в отличие от куриных, у которых ноздри непроходимые. Слизистая оболочка полости ноздрей складчатая. Обе половины носовой полости открываются сзади, на твердом нёбе, щелями — хоанами. Слизистая оболочка их состоит из рыхлой ретикулярной ткани, многоядерного мерцательного эпителия с бокаловидными клетками; имеют мелкие железы, выделяющие секрет. Эпителий желез состоит из высоких призматических клеток.

У входа в носовую полость, вблизи медиальных углов глаз, расположена носовая (боуменова) железа, выводной проток которой проходит вперед по наружной носовой стенке и открывается в передний отдел носовой полости. У голубей она отсутствует, у кур — малого размера, хорошо развита у водоплавающих птиц. В каждой половине носовой полости есть по три носовые раковины в виде завитков из хряща.

Носовая полость является органом, где происходят восприятие, фильтрация воздуха и освобождение его от механических примесей. Большое количество кровеносных капилляров в полости способствует подогреву воздуха. Носовая полость через хоаны соединяется с ротоглоточнои полостью, поэтому воздух из нее может поступать в трахею.

Верхняя гортань образуется в эмбриональный период как расширение трахеи из внутренней складки глоточной кишки. Она расположена за аборальным краем языка, между язычной костью и хоанами, в виде овальной или округлой подушки, разделенной продольной щелью — входом гортани.

Гортань с боков ограничена перстневидным и черпаловидным хрящами (щитовидный и надгортанный хрящи отсутствуют). Перед входом в нее расположен надгортанник в виде маленькой поперечной складки с сосочками, который предохраняет от попада-

|

Рис. 106. Схематическое изображение строения носовой полости:

/ — ноздри; 2 — передняя раковина; 3 — средняя раковина; 4 — обонятельная область (дорсальная камера); 5 — задняя раковина; 6 — средняя камера носовой полости; 7 — хоаны; 8 — преддверие носовой полости

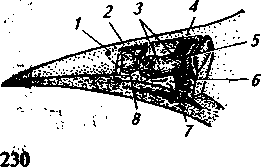

' Рис. 107. Нижняя (певчая) гортан

' Рис. 107. Нижняя (певчая) гортан

а — снаружи; б — вскрытая; / — трахея; 2 —

барабан; 3 — главные бронхи; 4 — отверстия в

трахею; 5 — мостик, образующий боковой от-

росток в барабанную полость; 6 — нижняя

часть трахеи; 7— кольцеобразная складка ели-

зистой оболочки

ния в гортань пищевых масс.

Перстневидный хрящ, образу-

ющий основу гортани, состоит

из верхней, нижней и двух боко- а

вых частей. Нижняя часть состоит из окостеневшей пластинки, остальные — из гиалинового хря~-

ща.

Нижняя, или певчая, гортань расположена на конце трахеи в том месте, где разветвляются бронхи (рис. 107). Ее образуют последние три кольца трахеи, которые соединяются, как у кур, или полностью окостеневают, как у гусей и селезня. В результате образуется барабан для резонанса звука. В образовании барабана участвует и левый бронх. В нижнюю часть полости барабана вдается хрящевая перегородка певчей гортани, вместо них.есть голосовые щели в нижней гортани. Мускулатура нижней гортани может быстро сокращаться или расслабляться и тем самым натягивать или расслаблять перепонки; воздух, проходящий струей из легких, приводит их в колебание. У кур в нижней гортани имеются две соединительнотканные складки, которые колеблются при прохождении воздуха, издавая звук. У певчих птиц эти мышцы более дифференцированы, чем у других видов птиц (их может быть до

7 пар).

Трахея образуется в эмбриональный период из складки глоточной кишки. Затем эта складка отделяется и срастается в трубку, а окружающая мезенхима образует хрящ и соединительную ткань трахеи. Трахея — полая, сравнительно длинная трубка, состоящая из хрящевых или окостеневших колец, которые между собой соединены короткими межкольцевыми соединительнотканными связками. Число кодец может быть у кур 110—120, у гусей — 200.

Кольца трахеи у куриных обычно хрящевые, а у водоплавающих — окостеневшие. Диаметр трахеи по всей длине одинаковый, иногда трахея несколько сужена в нижнем конце и расширена в одном, двух местах в середине. Трахея образует изгибы, поэтому длина ее превосходит длину шеи. Вступив в грудную полость, трахея разделяется на два бронха. Стенки трахеи состоят из слизистой, волокнисто-эластичной и наружной серозной оболочек.

В толще слизистой оболочки имеется большое количество тесно расположенных альвеолярных желез. Они вырабатывают слизь, смазывающую мерцательный эпителий, который выстилает внутреннюю поверхность трахеи. Мерцательный эпителий задерживает механические примеси воздуха и способствует выбрасыванию их наружу при выдохе. Трахея приводится в движение двумя мышцами: ключично-трахеальной и грудино-трахеальной, которые сопровождают ее.

Бронхи. В грудной полости, позади грудной кости, трахея делится на два главных бронха по 6—7 см длиной и 5—6 мм в диаметре (рис. 108). Один из них входит в правое, другой — в левое легкое. Войдя в легкие, главные бронхи проходят их насквозь, а затем расширяются в брюшные воздухоносные мешки. От начала входа в легкое и на протяжении 2/3 длины его бронхи расширяются в виде ампулы; этот участок главного бронха называется вестибулярной частью мезобронха. В последней трети длины они утрачивают хрящевые кольца и до выхода из легких продолжаются в виде перепончатых каналов. В месте перехода бронхов в воздухоносные мешки есть каудальное хрящевое кольцо. От каждого бронха на всем пути его следования внутри легкого берут начало вторичные бронхи, которые идут в двух направлениях: одни — к вентральной, обращенной к груди, поверхности легкого — это эктобронхи; другие — к дорсальной, обращенной к спине, поверхности легкого — энтобронхи. Эктобронхи и энтобронхи, в свою очередь, распадаются на большое количество мелких легочных трубочек — парабронхов, или бронхиол, а затем выростов (воронок), или альвеол. Эктобронхи вместе с парабронхами и выростами составляют единую вентральную систему, а энтобронхи вместе с парабронхами и выростами — дорсальную бронхиальную систему. Некоторые из бронхов вентральной бронхиальной системы сообщаются с грудными и шейными воздухоносными мешками.

Парабронхи и альвеолы образуют дыхательную паренхиму легких в виде строгой системы воздушных трубочек и отходящих от них воздухоносных воронок в форме шестигранной призмы. Вся система воздухоносных

Легкие выполняют одну из главных функций в общем газообмене. В них поступает кислород атмосферного воздуха и через эпителиальные клетки мельчайших дыхательных трубочек и эндотелий капилляров переходят в кровь. С выдыхаемым воздухом через легкие выделяются углекислый газ и влага.

У птиц имеется две слаборазвитые диафрагмы: легочная и грудобрюшная. Легочная диафрагма прикреплена к нижней поверхности легкого, имеет отверстия для прохода бронхов и воздухоносных мешков. По форме она напоминает треугольник, прикрепленный вершиной к легким. Легочная диафрагма разделяет грудную полость на верхнюю и нижнюю части.

Грудобрюшная диафрагма перепончатая. Она расположена между печенью и воздухоносными мешками грудной клетки и в отличие от млекопитающих животных не полностью отделяет брюшные органы от легких. Диафрагма сухожилием прикрепляется к позвоночному столбу, а к ребрам — небольшим количеством мышечных волокон.

Воздухоносные мешки — это тонкостенные образования, которые заполняются воздухом. Они являются расширением бронхов и продолжают их (рис. 109). Снаружи воздухоносные мешки покрыты серозной оболочкой с соединительнотканными волокнами, внутри — слизистой с мерцательным эпителием; в каудальной части мешков мерцательный эпителий переходит в плоский. В стенке мешков сеть кровеносных сосудов негустая. Воздухоносные мешки одним концом соединяются с бронхами, а некоторые из них дают отростки (дивертикулы) к костям, имеющим воздушные полости. Всего в теле птицы девять основных мешков, в том числе четыре парных, расположенных симметрично по обеим сторонам, и один непарный.

мешки делятся на вдыхательные, наполняющиеся воздухом при вдохе (брюшные, задние грудные), и выдыхательные, наполняющиеся воздухом при выдохе (передние грудные, шейные, ключичные).

Ключичный воздухоносныймешок расположен каудально от ключицы. Он наполняется воздухом через отверстие, находящееся у самого начала легких. Ключичный мешок имеет боковые продолжения — подмышечные мешки, которые идут к плечевой и грудной костям, к ребрам и костям плечевого

пояса.

Брюшные мешки являются конечным расширением главного бронха. Это самые большие из всех воздухоносных мешков. Они расположены по сторонам брюшной полости, имеют отростки, которые идут к крестцовым, тазовым и бедренным костям. Левый воздухоносный мешок меньше правого. Когда мешки заполняются воздухом, внутренности брюшной полости несколько поднимаются и отодвигаются к средней линии тела.

Шейные мешки расположены в нижней части шеи, вытянуты по направлению к черепу параллельно шейным позвонкам. Они имеют сообщение с шейными и грудными позвонками, а также с позвоночной частью ребер.

Грудные мешки передние и задние (диафраг-матические) расположены в области диафрагмы, между грудной и брюшной полостями, краниально от брюшных мешков и вент-рально от брюшных органов. Они получают воздух из бронхов, не имеют отростков к костям.

За исключением шейных, все воздухоносные мешки в своем проксимальном конце, т.е. в той части, которая прилегает к поверхности легкого, вблизи входного отверстия имеют еще и выходное отверстие в воздуховыводящий бронх; последний идет внутрь легкого, разветвляется в нем и соединяется с парабронхами вентральной бронхиальной системы легкого.

По данным некоторых исследователей, в начале воздуховыво-дящего бронха есть клапан, или запирательный кольцевой сфинктер, который закрывается при вдохе. Таким образом, получается замкнутый круг общей бронхиальной системы. Воздухоносные мешки, по сути, являются не конечной полостью главного и вторичного бронхов, а всего лишь гигантским расширением, гигантской альвеолой, на пути этого сложного бронхиального кольца.

Кроме названных есть еще воздухоносные мешки, которые располагаются около хвоста — задние туловищные, или задние промежуточные. У пеликанов, гагар, аистов и некоторых других птиц имеются подкожные воздушные полости в виде растянутого воздухоносного мешка.

Пневматические кости птиц заполняются воздухом или отростками воздухоносных мешков. К таким костям относятся шейные, спинные и хвостовые позвонки, плечевая, грудная, крестцовая кости, а также позвоночные концы ребер. Наличие пневматических костей не зависит от того, летает или не летает птица.Есть сведения о том, что птица при закрытой трахее может дышать через кость, если она сломана и выступает наружу (П. Стар-кин). Следует отметить, что не все пневматические кости связаны с газообменом.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 2221; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!