КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атеросклероз 1 страница

|

|

|

|

КАРДИОСКЛЕРОЗ

Кардиосклероз — разрастание соединительной ткани в сердечной мы-

шце. Как правило, это — вторичный процесс.

Патологическая анатомия. Различают очаговый и диффузный кардиоскле-

роз. При очаговом кардиосклерозе в мышце сердца образуются различной

величины белесоватые тяжистые участки (рубцы). Такие рубцы обычно

образуются при организации инфарктов миокарда. Они пронизывают иногда

толщу мышцы сердца и представляют собой обширные поля (крупцооча-

говый кардиосклероз), на месте которых нередко формируется хро-

ническая аневризма (от греч. aneuryno — расширять) сердца. По периферии

таких рубцов миокард утолщен (регенерационная гипертрофия). Доволь-

но часто развивается мелкоочаговый кардиосклероз, предста-

вленный белесоватыми периваскулярными очажками и полосками, которые

равномерно разбросаны в мышце сердца. Он возникает в результате разраста-

ния соединительной ткани в участках дистрофии, атрофии и гибели отдельных

мышечных клеток в связи с гипоксией.

Диффузный кардиосклероз, или миофиброз, характеризует-

ся диффузным утолщением и огрубением стромы миокарда за счет новообра-

зования в ней соединительной ткани. Соединительная ткань в таких случаях

оплетает, как бы замуровывает атрофирующиеся мышечные волокна.

Морфогенез. Различают три вида кардиосклероза: постинфарктный, за-

местительный и миокардитический. Постинфарктный кардиоскле-

роз обычно бывает крупноочаговым, замести т е льны й — мелкооча-

говым, миокардитический — диффузным (миофиброз).

Клиническое значение. С кардиосклерозом связано нарушение сократитель-

ной функции миокарда, проявляющееся в сердечной недостаточности и нару-

шениях ритма сердца. Крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз слу-

жит основой развития хронической аневризмы сердца.

Атеросклероз (от греч. athere — кашица и sklerosis — уплотнение) —

хроническое заболевание, возникающее в результате нарушения жирового

и белкового обмена, характеризующееся поражением артерий эластиче-

ского и мышечно-эластического типа в виде очагового отложения в ин-

тиме липидов и белков и реактивного разрастания соединительной ткани.

Атеросклероз широко распространен среди населения экономически

развитых стран Европы и Северной Америки, в странах Африки и Азии он

встречается реже. Болеют обычно люди во второй половине жизни. Проявле-

ния и осложнения атеросклероза являются наиболее частыми причинами

смертности и инвалидности в большинстве стран мира.

Следует отличать атеросклероз от артериосклероза, которым обозначают склероз ар-

терий вне зависимости от причины и механизма его развития. Атеросклероз является лишь

разновидностью артериосклероза, отражающей нарушения метаболизма липидов и белков

(«метаболический артериосклероз»). В таком толковании термин «атеросклероз»

был введен в 1904 г. Маршаном и обоснован экспериментальными исследованиями Н. Н. Анич-

кова. Поэтому атеросклероз называют болезнью Маршана — Аничкова.

В зависимости от этиологических, патогенетических и морфологических признаков разли-

чают следующие виды артериосклероза: 1) атеросклероз («метаболический артериос-

клероз»); 2) артериолосклероз, или гиалиноз (например, при гипертонической болезни); 3) во-

спалительный артериосклероз (например, сифилитический, туберкулезный); 4) аллергический

артериосклероз (например при узелковом периартериите); 5) токсический артериосклероз (на-

пример, адреналиновый); 6) первичный кальциноз средней оболочки артерий (медиакальциноз

Менкеберга); 7) возрастной (старческий) артериосклероз.

Этиология и патогенез. В развитии атеросклероза наибольшее значение

имеют следующие факторы: 1) обменные факторы; 2) гормональные фак-

торы; 3) артериальная гипертония; 4) стрессовые и конфликтные ситуации, ве-

дущие к психоэмоциональному перенапряжению; 5) состояние сосудистой

стенки; 6) наследственные и этнические факторы.

Среди обменных факторов основное значение имеют нарушения

жирового и белкового обмена.

Гиперлипемии (гиперхолестеринемии) придается чуть ли не

ведущая роль в этиологии атеросклероза. Это доказано экспериментальными

исследованиями. Скармливание животным холестерина приводит к гиперхоле-

стеринемии, отложению холестерина и его эфиров в стенке аорты и артерий,

развитию атеросклеротических изменений. У больных атеросклерозом людей

также нередко отмечаются гиперхолестеринемия, ожирение. Эти данные по-

зволяли ранее считать, что в развитии атеросклероза исключительное значе-

ние имеет алиментарный фактор (алиментарная инфиль-

трационная теория атеросклероза Н. Н. Аничкова). Однако

в дальнейшем было доказано, что избыток экзогенного холестерина у челове-

ка во многих случаях не приводит к развитию атеросклероза, корреляция

между гиперхолестеринемией и выраженностью морфологических изменений,

свойственных атеросклерозу, отсутствует.

В настоящее время в развитии атеросклероза придается значение не столь-

ко самой гиперхолестеринемии, сколько нарушению соотношений холесте-

рина с фосфолипидами (нарушение холестеринолецитинового коэффициента)

и белками (избыточное образование В-липопротеидов). Подчеркивается важ-

ное значение жиробелкоаых комплексов — В-липопротеидов, которые могут

выступать в роли атерогенных веществ и аутоантигенов.

Доказательство антигенных свойств В-липопротеидов явилось основанием

для создания иммунологической теории атеросклероза. Со-

гласно этой теории, при атеросклерозе образуются иммунные комплексы В-

липопротеид — аутоантитело, которые, циркулируя в крови, откладываются

в интиме артерий, что ведет к развитию характерных изменений.

О значении в развитии атеросклероза нарушений не только липидного, но

и белкового обмена свидетельствует частое возникновение атеросклероза

при подагре, желчнокаменной болезни.

Значение гормональных факторов в развитии атеросклероза не-

сомненно. Так, сахарный диабет и гипотиреоз способствуют, а гипертиреоз

и эстрогены препятствуют развитию атеросклероза. Несомненна и роль а р -

териальной гипертонии в атерогенезе. Вне зависимости от характера

гипертонии при ней отмечается усиление атеросклеротического процесса. При

гипертонии атеросклероз развивается даже в венах (в легочных венах — при

гипертензии малого круга, в воротной вене — при портальной гипертензии).

Эти данные свидетельствуют о значении гемодинамического фак-

тора в патогенезе атеросклероза. Исключительная роль в этиологии атеро-

склероза отводится стрессовым и конфликтным ситуациям,

т. е. нервному фактору. С этими ситуациями связано психоэмо-

циональное перенапряжение, ведущее к нарушению нейроэндо-

кринной регуляции жиробелкового обмена и вазомоторным расстройствам,

что определяет развитие атеросклеротических изменений (нервно-мета-

болическая теория атеросклероза А. Л. Мясникова). Поэтому

атеросклероз рассматривается как болезнь урбанизации, болезнь сапиентации.

Атеросклероз — заболевание жителей города, а не деревни, работников

в основном умственного (интеллектуального), а не физического труда.

Состояние сосудистой стенки в значительной мере определяет

развитие атеросклероза. Имеют значение заболевания (инфекции, интоксика-

ции, артериальная гипертония), ведущие к поражению стенки артерий (арте-

риит, плазматическое пропитывание, тромбоз, склероз), что «облегчает» воз-

никновение атеросклеротических изменений. Избирательное значение при

этом имеют пристеночные и интрамуральные тромбы, на которых «строится»

атеросклеротическая бляшка (тромбогенная теория Рокитанского —

Дьюгеда).

Некоторые исследователи придают основное значение в развитии атеро-

склероза возрастным изменениям артериальной стенки и

рассматривают атеросклероз как «проблему возраста», как «геронтологиче-

скую проблему» (И. В. Давыдовский); нозологическая сущность атеросклеро-

за отвергается. Эта концепция не разделяется большинством патологов.

Роль наследственных факторов в атеросклерозе доказана (на-

пример, атеросклероз у молодых людей при семейной гиперхолестеринемии),

но изучена недостаточно. Имеются данные о роли этнических факто-

ров в его развитии.

Таким образом, атеросклероз следует считать полиэтиологическим

заболеванием, возникновение и развитие которого связаны с влиянием

экзогенных и эндогенных факторов.

Патологическая анатомия и морфогенез. Сущность процесса хорошо отра-

жает терминов интиме артерий появляются кашицеобразный жиро-белковый

детрит (athere) и очаговое разрастание соединительной

ткани (sclerosis), что приводит к формированию атеросклеротиче-

ской бляшки, суживающей просвет сосуда. Обычно поражаются, как уже

упоминалось, артерии эластического и мышечно-эластического типа, т. е. ар-

терии крупного и среднего калибра; значительно реже в процесс вовлекаются

мелкие артерии мышечного типа.

Атеросклеротический процесс проходит определенные стадии (фаз ы),

которые имеют макроскопическую и микроскопическую характеристику

(морфогенез атеросклероза).

При макроскопическом исследовании различают следующие виды атеро-

склеротических изменений, отражающие динамику процесса (рис. 194, 195, см.

на цветн. вкл.): 1) жировые пятна или полоски; 2) фиброзные бляшки; 3) ос-

ложненные поражения, представленные фиброзными бляшками с изъязвле-

нием, кровоизлияниями и наложениями тромботических масс; 4) кальциноз,

или атерокальциноз.

Жировые пятна или полоски — это участки желтого или желто-се-

рого цвета (пятна), которые иногда сливаются и образуют полоски, но не воз-

вышаются над поверхностью интимы. Они содержат липиды, выявляемые

при тотальной окраске сосуда красителями на жиры, например Суданом.

Раньше всего жировые пятна и полоски появляются в аорте на задней стенке

и у места отхождения ее ветвей, позже — в крупных артериях.

У 50 % детей в возрасте моложе 1 года можно обнаружить в аорте ли-

пидные пятна. В юношеском возрасте липидоз усиливается, жировые пятна

появляются не только в аорте, но и в венечных артериях сердца. С возрастом

изменения, характерные для физиологического раннего липидоза, в подав-

ляющем большинстве случаев исчезают и не являются источником развития

дальнейших атеросклеротических изменений.

Фиброзные бляшки — плотные, овальные или круглые, белые или

бело-желтые образования, содержащие липиды и возвышающиеся

над поверхностью интимы. Часто они сливаются между собой, придают вну-

тренней поверхности сосуда бугристый вид и резко суживают его просвет

(стенозирующий атеросклероз). Наиболее часто фиброзные бляш-

ки наблюдаются в брюшной аорте, в отходящих от аорты ветвях, в артериях

сердца, мозга, почек, нижних конечностей, сонных артериях и др. Чаще пора-

жаются те участки сосудов, которые испытывают гемодинамическое (меха-

ническое) воздействие (в областях ветвления и изгибов артерий, на стороне

их стенки, которая имеет жесткую подстилку).

Осложненные поражения возникают в тех случаях, когда в толще

бляшки преобладает распад жиро-белковых комплексов и образуется детрит,

напоминающий содержимое ретенционной кисты сальной железы, т. е. ате-

ромы. Поэтому такие изменения называют атероматозными. Про-

грессирование атероматозных изменений ведет к деструкции покрышки

бляшки, ее изъязвлению (атероматозная язва), кровоизлияниям

в толщу бляшки (интрамуральная гематома) и образованию

тромботических наложений на месте изъязвления бляшки. С ос-

ложненными поражениями связаны: острая закупорка артерии тромбом

и развитие инфаркта, эмболия как тромботическими, так и атероматозными

массами, образование аневризмы сосуда в месте его изъязвления, а также

артериальное кровотечение при разъедании стенки сосуда атероматозной

язвой.

Кальциноз, или атерокальциноз, — завершающая фаза атеро-

склероза, которая характеризуется отложением в фиброзные бляшки солей

кальция, т. е. их обызвествлением. Бляшки приобретают каменистую

плотность (петрификация бляшек), стенка сосуда в месте петрифика-

ции резко деформируется.

Различные виды атеросклеротических изменений нередко сочетаются;

в одном и том же сосуде, например в аорте, можно видеть одновременно жи-

ровые пятна и полосы, фиброзные бляшки, атероматозные язвы с тромбами

и участки атерокальциноза, что свидетельствует о волнообразности

течения атеросклероза.

Микроскопическое исследование позволяет уточнить и дополнить характер

и последовательность развития изменений, свойственных атеросклерозу. На

основании его результатов выделены следующие стадии морфогенеза

атеросклероза (рис. 196, см. на цветн. вкл.): 1) долипидная; 2) липидоз;

3) липосклероз; 4) атероматоз; 5) изъязвление; 6) атерокальциноз.

В изучении морфогенеза, патогенеза и этиологии атеросклероза огромное

значение имело создание его экспериментальной холестерино-

вой модели.

Впервые модель атеросклероза была создана отечественными учеными — патологоанатомом

Н. Н. Аничковым и патофизиологом С. С. Халатовым на кроликах при скармливании им холе-

стерина. В дальнейшем подобная модель воспроизведена на курах, свиньях, собаках, обезьянах

и других животных. При кормлении животных холестерином удалось выявить в стенке артерий

изменения, весьма близкие (но не тождественные) атеросклерозу человека, проследить их дина-

мику, изучить факторы, ускоряющие и замедляющие развитие атеросклероза, а также способ-

ствующие регрессии атеросклеротических изменений. Эти исследования явились основой для

разработки рациональной терапии атеросклероза.

Долипидная стадия характеризуется изменениями, отражающими

общие нарушения метаболизма при атеросклерозе (гиперхолестеринемия, на-

копление грубодисперсных белков и мукоидных веществ в плазме крови, по-

вышение активности гиалуронидазы и т. д.) и «травму» интимы продуктами

нарушенного метаболизма. К этим изменениям относятся: 1) повышение

проницаемости эндотелия и мембран интимы, что ведет

к накоплению во внутренней оболочке белков плазмы, фибриногена (фибрина)

и образованию плоских пристеночных тромбов; 2) накопление кислых

гликозаминогликанов (в основном сульфатированных мукополисаха-

ридов) в интиме, с чем связано появление мукоидного отека внутрен-

ней оболочки, а поэтому благоприятных условий для фиксации в ней В-липо-

протеидов, холестерина, белков; 3) деструкцией эндотелия, о а -

зальных мембран интимы, эластических и коллаге-

нов ых волокон, способствующей еще большему повышению проницае-

мости интимы для продуктов нарушенного обмена и пролиферации

гладкомышечных клеток. Не исключено, что такие вещества, как хондроитин-

сульфаты и холестерин, откладываются в интиме вследствие травмы эласти-

ческих структур.

Ряд веществ нарушенного обмена, в частности липиды, холестерин и фибрин, хорошо вы-

являются в эндотелии и за базальной его мембраной при электронно-микроскопическом иссле-

довании (рис. 197). Из этого следует, что понятие «долипидная стадия» уточняется результатами

электронно-микроскопического анализа начальных изменений интимы при атеросклерозе. Сущ-

ность этих изменений заключается в адаптивной реакции интимы на первичные гуморально-ме-

таболические и нервно-сосудистые нарушения (В. X. Анестиади).

Продолжительность долипидной стадии определяется возможностью ли-

политических и протеолитических (фибринолитических) ферментов интимы

«очищать» ее от «засорения» продуктами нарушенного метаболизма. Как

правило, активность этих ферментов интимы в долипидной стадии повышена,

истощение их знаменует начало стадии липидоза.

В стадии липидоза отмечается очаговая инфильтрация интимны, особен-

но поверхностных ее отделов, липидами (холестерином), В-липопротеидами,

белками (рис. 198), что ведет к образованию жировых пятен и

полос. Липиды диффузно пропитывают интиму и накапливаются в макро-

фагах, которые получили название ксантомных клеток (от греч. xant-

hos — желтый). Роль этих клеток выполняют гладкомышечные клетки. В эн-

дотелии также появляются липидные включения, что свидетельствует об

инфильтрации интимы липидами плазмы крови. Отчетливо выражены набуха-

ние и деструкция эластических мембран.

|

|

Рис. 197. Атеросклероз, долипидные изменения интимы аорты.

В эндотелиальной клетке увеличивается зона комплекса Гольджи (АГ), более выражена эндо-

плазматическая сеть (ЭС), в которой появляется плотный материал — липиды (Л); базальная мембрана

(БМ) несколько разрыхлена; за базальной мембраной среди коллагеновых (K.лB) и эластических

(ЭВ) волокон фибриллярные отложения (Фл) белков и липидов (77). Я-ядро, х 23 000 (по Гиру).

Рис. 198. Липоидоз. Во внутренних отделах интимы скопления липидов (черного цвета).

Липосклероз характеризуется разрастанием молодых соединительно-

тканных элементов интимы в участках отложения и распада липидов и бел-

ков, появлением большого числа макрофагов — ксантомных клеток, разруше-

нием эластических и аргирофильных мембран. Очаговое разрастание в интиме

молодой соединительной ткани и ее последующее созревание ведут к форми-

рованию фиброзной бляшки (рис. 199), в которой появляются тонко-

стенные сосуды, связанные с vasa vasorum.

Существует точка зрения, что формирование фиброзной бляшки связано

с пролиферацией гладкомышечных клеток, возникающей в ответ на поврежде-

ние эндотелия и эластических волокон артерий.

При атероматозе липидные массы, составляющие центральную часть

бляшки, а также прилежащие коллагеновые и эластические волокна распа-

даются (рис. 200). При этом образуется мелкозернистая аморфная масса,

в которой обнаруживаются кристаллы холестерина и жирных кислот, обрыв-

ки эластических и коллагеновых волокон, капельки нейтральных жиров (ате-

роматозный детрит). В краях у основания бляшки появляется много

новообразованных сосудов, врастающих из vasa vasorum, а также ксантомные

клетки, лимфоциты, плазматические клетки. Атероматозньте массы отграни-

чены от просвета сосуда слоем зрелой, иногда гиалиниаированной соедини-

тельной ткани (покрышка бляшки). В связи с тем что атероматозному

распаду подвергаются гладкие мышечные волокна средней оболочки, бляшка

«погружается» довольно глубоко, достигая в некоторых случаях адвентиции.

Атероматоз —начало осложненных п о р а ж е н и й. При прогрес-

|

|

Рис. 199. Липосклероз. Просвет венечной артерии сердца сужен фиброзной бляшкой.

Рис. 200. Атероматоз. В толще бляшки атероматозный детрит, кристаллы холестерина.

сировании атероматоза в связи с разрушением новообразованных сосу-

дов происходит кровоизлияние в толщу бляшки (интрамуральная гематома),

покрышка бляшки разрывается.

Наступает стадия изъязвления, характеризующаяся образованием

атероматозной язвы. Края ее подрытые, неровные, дно образовано

мышечным, а иногда наружным слоем стенки сосуда. Дефект интимы очень

часто покрывается тромботическими наложениями, причем тромб

может быть не только пристеночным, но и обтурирующим.

|

Атерокальциноз (рис. 201) — завершающая стадия морфогенеза ате-

росклероза, хотя отложение извести начинается уже в стадии атероматоза

и даже липосклероза. Из-

весть откладывается в атеро-

матозные массы, в фиброз-

ную ткань, в межуточное

вещество между эластиче-

скими волокнами. При зна-

чительных отложениях из-

вести в покрышке бляшки

образуются плотные и лом-

кие пластинки. Обызвеств-

лению бляшек способствует

эластолиз. В связи с деструк-

цией эластических мембран

Рис. 201. Атерокальциноз. Обыз-

вествление бляшки.

происходит накопление аспарагиновой и глутаминовой кислот. Ионы кальция

связываются со свободными карбоксильными группами этих кислот и

осаждаются в виде фосфата кальция.

Морфогенез атеросклероза в значительной мере определяет выделение

клинических периодов и стадий болезни (А. Л. Мясников).

Начальный (доклинический) период, характеризующийся вазомоторными и метабо-

лическими нарушениями, охватывает периоды долипидной стадии, липидоза и нестенозирующе-

го липосклероза. В период клинических проявлений развитие ишемической ста-

дии связано со стенозирующим атеросклерозом (стенозирующие фиброзные бляшки), ведущим

к развитию ишемии и дистрофии соответствующих органов и тканей. В некротической

стадии — стадии осложненных атеросклеротических поражений — развивается острая окклю-

зия артерий, инфаркты, а в склеротической стадии — медленная окклюзия артерий,

хроническая ишемия и мелкоочаговый склероз, либо исход инфарктных изменений, чаще в

крупноочаговой склероз.

Морфологическое обоснование получило и волнообразное течение

атеросклероза, складывающееся из чередований фаз прогрессирования

(активная фаза), стабилизации (неактивная фаза) и регрессирования.

Прогрессирование атеросклероза характеризуется морфологией

волны липидоза, которая наслаивается на старые изменения (липосклероз,

атероматоз, атерокальциноз) и ведет к развитию осложненных поражений

(атероматоз, кровоизлияние в толще бляшки, тромбоз). При регрессиро-

вании атеросклероза происходят макрофагальная резорбция и вымывание

липидов из бляшек, разрастание соединительной ткани увеличивается.

О волнообразном течении атеросклероза можно судить по гисто-

логическому строению бляшек: они многослойны, состоят из чередую-

щихся прослоек соединительной ткани с участками нерассосавшихся липидов

в глубоких слоях и более свежего выпадения липидов в поверхностных

слоях покрышки.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

В зависимости от преимущественной локализации атеросклероза в том

или ином сосудистом бассейне, осложнений и исходов, к которым он ведет,

выделяют следующие клинико-анатомические его формы: 1) атеросклероз

аорты; 2) атеросклероз венечных артерий сердца (сердечная форма, ишемиче-

ская болезнь сердца); 3) атеросклероз артерий головного мозга (мозговая

форма); 4) атеросклероз артерий почек (почечная форма); 5) атеросклероз ар-

терий кишечника (кишечная форма); 6) атеросклероз артерий нижних конечно-

стей.

При каждой из этих форм могут наблюдаться двоякие изменения. Медлен-

ное атеросклеротическое сужение питающей артерии и хроническая недоста-

точность кровообращения приводят к ишемическим изменениям —

дистрофии и атрофии паренхимы, диффузному или мелкоочаговому склерозу

стромы. При острой окклюзии питающей артерии и острой недостаточности

кровоснабжения возникают изменения другого рода. Эти катастрофически на-

ступающие изменения имеют некротический характер и проявляются

инфарктами и гангреной. Они отмечаются обычно при прогрессирующем

атеросклерозе.

1. Атеросклероз аорты — наиболее часто встречающаяся форма.

Более резко он выражен в брюшном отделе и характеризуется обычно атеро-

матозом, изъязвлениями, атерокальцинозом. В связи с этим атеросклероз

аорты часто осложняется тромбозом, тромбоэмболией и эмболией атерома-

тозными массами с развитием инфарктов (например, почек) и гангрены (на-

пример, кишечника, нижней конечности). Нередко на почве атеросклероза раз-

вивается аневризма аорты (рис. 202), т. е. выбухание стенки в месте ее

|

Рис. 202. Аневризма брюшной аорты,

заполненная тромбами.

поражения, чаще изъязвления.

Аневризма может иметь различ-

ную форму, в связи с чем раз-

личают цилиндрическую,

мешковидную, грыжевид-

ную аневризмы. Стенку анев-

ризмы в одних случаях образует

аорта (истинная аневриз-

м а), в других — прилегающие к

ней ткани и гематома (л о ж-

ная аневризма). Если кровь

отслаивает среднюю оболочку

аорты от интимы или от ад-

вентиции, что ведет к образо-

ванию покрытого эндотелием ка-

нала, то говорят о расслаи-

вающей аневризме. Обра-

зование аневризмы чревато ее раз-

рывом и кровотечением. Длитель-

но существующая аневризма аор-

ты приводит к атрофии окружаю-

щих тканей (например, грудины,

тел позвонков).

Атеросклероз дуги аорты мо-

жет лежать в основе синдрома

дуги аорты, а атеросклероз би-

фуркации аорты с тромбозом ее —

вести к развитию синдрома Ле-

риша, имеющего характерную симптоматику.

2. Атеросклероз венечных артерий сердца лежит в основе

ишемической его болезни.

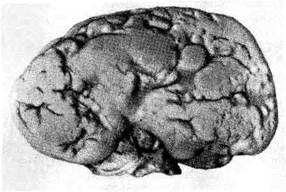

3. Атеросклероз артерий головного мозга, главным обра-

зом артерий основания мозга и средних мозговых артерий, нередко осложня-

ется тромбозом. В таких случаях обычно возникают ишемические ин-

фаркты мозга (очаги серого размягчения — см. рис. 40), реже кровоиз-

лияния в мозг. Длительная ишемия головного мозга на почве стенози-

рующего атеросклероза мозговых артерий приводит к дистрофии и атрофии

коры мозга, развитию атеросклеротического слабоумия.

В последнее время установлено, что 25 —40 % инфарктов головного мозга связано с атерос-

клерозом не церебральных, а магистральных артерий г о л о вы — сонных и позво-

ночных. Эти данные имеют большое практическое значение в связи с доступностью оперативно-

го лечения окклюзионных поражений этих сосудов.

4. При атеросклерозе почечных артерий сужение просвета

бляшкой обычно наблюдается у места ответвления основного ствола или де-

ления его на ветви первого и второго порядка. Чаще процесс односторонний,

реже — двусторонний. В почках развиваются либо клиновидные участки атро-

фии паренхимы с коллапсом стромы и замещением этих участков соедини-

тельной тканью, либо инфаркты с последующей организацией их и формиро-

ванием втянутых рубцов. Возникает крупнобугристая атеросклеротиче-

|

Рис. 203. Атеросклеротический нефро-

цирроз.

екая сморщенная почка

(атеросклеротический

нефроцирроз; рис. 203),

функция которой страдает ма-

ло, так как большая часть

паренхимы остается сохранной.

В результате ишемии почечной

ткани при стенозирующем ате-

росклерозе почечных артерий в

ряде случаев развивается сим-

птоматическая (почеч-

ная) гипертония.

5. Атеросклероз артерий кишечника, осложненный тром-

бозом, ведет к гангрене кишки.

6. При атеросклерозе артерий конечностей чаще поража-

ются бедренные артерии. Процесс длительное время протекает бессимп-

томно благодаря развитию коллатералей. Однако при нарастающей не-

достаточности коллатералей развиваются атрофические изменения мышц,

похолодание конечности, появляются характерные боли при ходьбе (п е-

ремежающаяся хромота). Если атеросклероз осложняется тромбо-

зом, развивается гангрена конечности (атеросклеротическая ганг-

рена).

Атеросклероз легочной артерии наблюдается только в усло-

виях гипертензии в малом круге кровообращения.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Гипертоническая болезнь (синонимы: эссенциальная гипертензия,

болезнь высокого артериального давления) — хроническое заболевание, ос-

новным клиническим признаком которого является длительное и стойкое по-

вышение артериального давления (гипертензия). Описана как самостоя-

тельное заболевание неврогенной природы, как «болезнь

неот pea тированных эмоций» отечественным клиницистом

Г. Ф. Лангом.

Гипертоническая болезнь, как и атеросклероз, является болезнью урбани-

зации и сапиентации, широко распространена в экономически развитых стра-

нах, испытывающих все возрастающее напряжение психоэмоциональной

сферы. Болеют чаще мужчины во второй половине жизни.

Выделение гипертонической болезни позволило отграничить ее от симп-

томатических гипертоний, или гипертонических состоя-

ний, которые появляются вторично при многих заболеваниях нервной и эн-

докринной систем, патологии почек (почечная, или нефрогенная,

гипертония) и сосудов.

К развитию симптоматической гипертонии ведут:

1) заболевания ЦНС: энцефалит, полиомиелит на уровне стволовой части мозга, опухоли

и травмы мозга (посткоммоционная гипертония);

2) заболевания эндокринной системы: опухоли надпочечников (феохромоцитома, альдосте-

рома, кортикостерома), параганглиев (параганглиома) и гипофиза (базофильная аденома); эндо-

кринно-сексуальная гипертония (климактерический период у женщин и мужчин);

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 971; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!