КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атеросклероз 2 страница

|

|

|

|

3) заболевания почек и мочевыводящих путей (почечная, или нефрогенная, гипертония): гло-

мерулонефриты, пиелонефрит, гидронефроз, нефросклероз, диабетическая и печеночная нефропа-

тия, амилридоз почек, врожденные аномалии, поликистоз почек;

4) заболевания сосудов: атеросклероз дуги и коарктация аорты на разных уровнях, сужение

крупных артерий (подключичной, сонной), системный васкулит; сужение и аномалии почечных

артерий (реноваскулярная гипертония).

Этиология. В возникновении гипертонической болезни, помимо психоэмо-

ционального перенапряжения, ведущего к нарушениям высшей нервной

деятельности типа невроза и расстройству регуляции сосудистого тонуса

(Г. Ф. Ланг, А. Л. Мясников), велика роль наследственного фактора и избыт-

ка поваренной соли в пище.

Патогенез. Изучены лишь отдельные звенья механизма развития гиперто-

нической болезни. Считают, что психоэмоциональное перенапряжение (не-

рвный фактор) ведет к истощению центров сосудистой регуляции с вовлече-

нием в патогенетический механизм рефлекторных и гуморальных факторов.

Среди рефлекторных факторов следует учитывать возможное выклю-

чение депрессорных влияний каротидного синуса и дуги аорты, а также акти-

вацию симпатической нервной системы. Среди гормональных фак-

торов имеют значение усиление прессорных влияний гипофизарно-диэнце-

фальной области (гиперплазия клеток задней и передней долей гипофиза),

избыточное выделение катехоламинов (гиперплазия мозгового вещества над-

почечников) и активация ренин-гипертензиновой системы в результате нара-

стающей ишемии почек (гиперплазия и гипергранулярность клеток юкстагло-

мерулярного аппарата, атрофия интерстициальных клеток мозгового веще-

ства почек).

Почечному фактору в патогенезе гипертонической болезни придает-

ся исключительное значение, так как экскреция почками натрия и воды, секреция

ими ренина, кининов и простогландинов — один из основных механизмов ре-

гуляции артериального давления. В связи с этим следует сказать, что патоге-

нетические механизмы гипертонической болезни разные в зависимости от ак-

тивности прессорных систем: при высокой активности ренина в плазме

крови наклонность к спазмам артериол резко выражена (вазоконстрик-

торная гипертония); при низкой активности ренина отмечается увеличе-

ние массы циркулирующей крови, что служит, вероятно, основной причиной

повышения артериального давления (гиперволемическая гиперто-

н и я). Уровень артериального давления определяется активностью не только

прессорных, но и депрессорных систем, в том числе кининовой и про-

сгогландиновой систем почек, принимающих участие в экскреции натрия

и воды.

Со временем с помощью гуморальных факторов замыкается порочный

круг при гипертонической болезни: сужение почечных артерий

(вазоконстрикция, артериолосклероз) — гиперсекреция ренина — усиленное

образование ангиотензина — гиперсекреция альдостерона — задержка натрия (в

том числе в стенках артериол) — повышение чувствительности стенок арте-

риол к прессорным факторам — сужение артериол (вазоконстрикция, гиали-

ноз). Показано, что экскреторные и инкреторные функции почек, регулирую-

щие уровень аотериального давления, могут быть детерминированы генетиче-

ски. В эксперименте получены линии животных со «спонтанной» артериаль-

ной гипертонией, в основе которой лежат дефекты экскреторной и других

функций ночек.

В последние годы появилась концепция, согласно которой первичным звеном в генезе эссен-

циальной гипертензии является генетический дефект клеточных мембран в отношении регуляции

распределения внутриклеточного кальция (Ю. В. Постнов), что ведет к включению почечного

фактора.

Патологическая анатомия. Морфологические изменения при гипертониче-

ской болезни отличаются большим разнообразием, отражающим длитель-

|

|

Рис. 204. Спазм артериолы при гипертонической болезни.

Электронограмма: просвет сосуда (Пр) сужен; эндотелиальные клетки (Эн) плотно прижаты друг

к другу, межэндотелиальные пространства не выявляются; базальная мембрана (БМ) гофрирована

и расщеплена, внутренняя эластическая мембрана (ЭМ) фрагментирована. ГМК — гладкомышечная

клетка, х 16000 (по Спиро и др.).

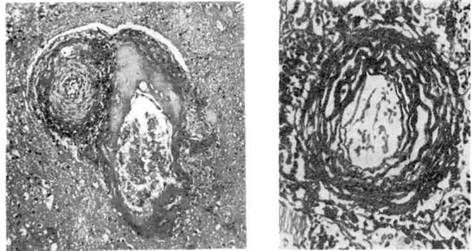

Рис. 205. Фибриноидный некроз стенки приводящей артериолы и капиллярных петель

клубочка почки (участки некроза черные).

ность и характер ее течения. Учитывая длительность, характер развития бо-

лезни различают три стадии: 1) доклиническую («функциональную»);

2) распространенных изменений артерий; 3) изменений ор-

ганов в связи с изменением артерий и нарушением вну-

триорганного кровообращения. Морфологические различия этих

стадий отчетливо выражены лишь при доброкачественном (медленном) тече-

нии болезни (доброкачественная гипертония). При злокачествен-

ном (быстром) течении (злокачественная гипертония) они стерты.

Это связано с тем, что при злокачественной гипертонии доминируют морфо-

логические проявления гипертонического криза, т. е. резкого повышения арте-

риального давления в связи со спазмом артериол. Морфологические проявле-

ния гипертонического криза достаточно характерны и проявляются гофри-

рованностью и деструкцией базальной мембраны эндотелия и свое-

образным расположением его в виде частогола, что является выражением

спазма артериолы (рис. 204), плазматическим пропитыва-

нием или фибриноидным некрозом ее стенки (рис. 205) и присоеди-

няющимся тромбозом.

В настоящее время злокачественная гипертония встречается редко, пре-

обладает доброкачественно и медленно текущая гипертоническая болезнь. Од-

нако и при доброкачественной гипертонии в любой стадии ее разви-

тия может возникнуть гипертонический криз, что нивелирует

морфологические проявления этой стадии.

1. О доклинической стадии и гипертонической болезни говорят в

тех случаях, когда появляются эпизоды временного повышения артериаль-

|

Рис. 206. Плазматическое пропиты-

вание мелкой артерии головного

мозга, образование микроанев-

ризмы.

ного давления (транзиторная

гипертония). В этой стадии

находят гипертрофию

мышечного слоя и

эластических струк-

тур артериол и мелких

артерий, морфологические

признаки спазма арте-

риол или более глубокие

их изменения в случаях

гипертонического криза. От-

мечается компенсатор-

ная гипертрофия ле-

вого желудочка сердца.

2. Стадия распространенных изменений артерий характе-

ризует период стойкого повышения артериального давления. В арте-

риолах, артериях эластического, мышечно-эластического и мышечного типов,

а также в сердце возникают характерные изменения.

Изменения ар тер и о л — наиболее типичный признак гипертониче-

ской болезни — выражаются в повышенной сосудистой проницаемости —

плазматическом пропитывании и его исходе — гиалинозе, или артериолоскле-

розе.

Плазматическое пропитывание артериол и мелких артерий

(рис. 206) развивается в связи с гипоксическим повреждением эндотелия, его

мембраны, мышечных клеток и волокнистых структур стенки, к которому ве-

дет спазм сосуда. При резком повреждении элементы стенки артериолы под-

вергаются некрозу и некротические массы пропитываются белками, в том

числе фибрином. Развиваются изменения, которые идентичны ф и б р и -

ноидному набуханию (фибриноидному некрозу). Наряду

с белками стенка сосуда пропитывается липидами, В-липопротеидами, содер-

жание которых в крови при гипертонической болезни повышено. Элементы

деструкции стенки, как и пропитывающие ее белки и липиды, резорбируют-

ся с помощью макрофагов. Однако эта резорбция, как правило, неполная.

Оставшиеся белковые массы уплотняются, превращаются в гиалиноподобные.

Они расщепляют и отодвигают кнаружи эластические мембраны и резко су-

живают просвет сосуда. Развивается гиалиноз артериол, или а р т е р и о -

лосклероз (рис. 207). Аналогичные изменения появляются в мелких ар-

териях мышечного типа.

Наиболее часто плазматическому пропитыванию и гиалинозу подвергают-

ся артериолы и мелкие артерии почек, головного мозга, поджелудочной же-

лезы, кишечника, сетчатки глаза, капсулы надпочечников. Во время гиперто-

нического криза плазматическое пропитывание артериол, артериолонекроз

и геморрагии доминируют в каком-либо одном органе, что определяет клини-

ческую специфику криза (артериолонекроз почек, ведущий к острой почечной

недостаточности, плазматическое пропитывание артериол и диапедезные кро-

воизлияния в дне IV желудочка, что ведет к внезапной смерти и т. д.).

Изменения артерий эластического, мышечно-эластиче-

ского и мышечного типов представлены эластофиброзом и атероскле-

розом.

Рис. 207. Гиалиноз артериол головного мозга.

Рис. 208. Гиперплазия и расщепление эластических мембран мелкой артерии почки.

Э л ас то фиброз характеризуется гиперплазией и расщепле-

нием внутренней эластической мембраны, развивающимися компенсаторно

в ответ на стойкое повышение артериального давления, и разрастанием

между расщепившимися мембранами соединительной ткани, т. е. склеро-

зом (рис. 208). При стойкой и длительной артериальной гипертонии разви-

вается выраженный атеросклероз, который отличается некоторым своео-

Рис. 209. Гипертрофия миокарда левого желудочка сердца при гипертонической болезни

(поперечный разрез).

Рис. 210. Кардиосклероз при гипертонической болезни.

бразием. Во-первых, при артериальной гипертонии атеросклеротические

изменения имеют более распространенный характер, «спускаясь»

в артерии мышечного типа, чего не наблюдается при отсутствии гипертонии.

Во-вторых, при гипертонии фиброзные бляшки располагаются циркуляр-

н о, а не сегментарно, что ведет к более резкому сужению просвета сосуда.

Эластофиброз и стенозирующий атеросклероз резко выражены в артериях

сердца, мозга, почек, поджелудочной железы, в сонных и позвоночных арте-

риях. В этой стадии степень гипертрофии миокарда нарастает, масса

сердца достигает 900—1000 г, а толщина стенки левого желудочка — 2 — 3 см

(рис. 209).

В связи со стенозирующим атеросклерозом венечных артерий возникает

гипоксия миокарда, которая ведет к развитию дистрофических и н е -

кробиотических изменений мышечных волокон и миогенному

расширению полостей гипертрофированного сердца (эксцентриче-

ская гипертрофия миокарда).

Нарастающая гипоксия миокарда и усиленная его работа обусловливают

появление изменений в интрамуральной нервной системе серд-

ца, в нервных клетках ганглиев наблюдаются хроматолиз, пикноз, эктопия

и сморщивание ядер, гибель клеток, а в нервных волокнах — варикозные утол-

щения, огрубение, глыбчатый распад.

В условиях кислородного голодания и усиливающихся нарушений трофики

миокарда вследствие патологии интрамуральной нервной системы сердца раз-

вивается диффузный мелкоочаговый кардиосклероз (гипер-

тонический кардиосклероз; рис. 210;.

3. Последнюю стадию гипертонической болезни характеризуют вто-

ричные изменения органов в связи с изменением артерий

и нарушением внутриорганного кровообращения. Эти вто-

ричные изменения могут появляться катастрофически быстро на по-

чве спазма, тромбоза сосуда, завершающего плазматическое пропитывание

или фибриноидный некроз его стенки. Тогда они проявляются кровоиз-

лияниями и циркуляторными некрозами, или инфарктами.

Вторичные изменения органов могут развиваться и медленно на почве ар-

териоло- и атеросклеротической окклюзии сосудов, что ведет к атрофии

паренхимы и склерозу органов.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

На основании преобладания сосудистых, геморрагических, некротических

и склеротических изменений в сердце, мозге, почках при гипертонической бо-

лезни выделяют сердечную, мозговую и почечную клинико-морфологические

ее формы.

1. Сердечнаяформагипертоническойболезни, как и сердеч-

ная форма атеросклероза, составляет сущность ишемической болезни

сердца.

2. Мозговая форма гипертонической болезни проявляется

прежде всего различными видами нарушения мозгового кровообращения. Ча-

ще встречаются кровоизлияния в мозг — как мелкие диапедезные,

так и обширные, с развитием гематомы (геморрагический ин-

сульт; рис. 211), реже — ише мические инфаркты (ишемический

инсульт). Возникновению обширных кровоизлияний предшествуют спазм

артериод, плазматическое пропитывание их стенок, изменения тонуса капил-

ляров, появление мелких периваскулярных геморрагии. Эти расстройства кро-

вообращения в мозге возникают обычно во время очередного криза гиперто-

Рис. 211. Кровоизлияние в головной мозг с прорывом в боковые желудочки (гемор-

рагический инсульт).

нической болезни и соответствуют клинике так называемого предынсультного

состояния. Оно может прекратиться, оставив лишь следы в виде периваску-

лярных отложений гемосидерина. Если же гипертонический криз затягивается,

альтеративные изменения стенок артериол и мелких артерий завершаются раз-

рывом эластических мембран, что ведет к образованию микроаневризм

(см. рис. 206), их разрыву и образованию гематомы.

В месте кровоизлияния ткань мозга разрушается, образуется полость, за-

полненная свертками крови и размягченной тканью мозга (красное раз-

мягчениемозга). Кровоизлияние локализуется чаще всего в подкорковых

узлах головного мозга (зрительный бугор, внутренняя капсула) и мозжечка.

Размеры его бывают разными: иногда оно охватывает всю массу подкор-

ковых узлов, кровь прорывается в боковые, III и IV желудочки мозга, проса-

чивается в область его основания (см. рис. 211). Инсульты с прорывом в же-

лудочки мозга всегда заканчиваются смертью. Если больной переживает

инсульт, то по периферии кровоизлияния в ткани мозга появляется много си-

дерофагов, зернистых шаров, клеток глии и свертки крови рассасываются. На

месте гематомы образуется киста с ржавыми стенками и буроватым содер-

жимым. У больных, длительно страдавших мозговой формой гипертониче-

ской болезни и умерших от инсульта, наряду со свежими кровоизлияниями

нередко находят кисты как следствие бывших ранее геморрагии.

Ишемические инфаркты мозга, образующиеся при тромбозе ате-

росклеротически измененных артерий, имеют ту же локализацию и те же ис-

ходы, что и кровоизлияния.

Помимо острых нарушений мозгового кровообращения, в ткани головно-

го мозга (особенно во II и III слоях коры) и продолговатого мозга (соматиче-

ских и вегетативных его ядрах) развиваются гипоксические измене-

ния в виде дистрофии и некроза нейронов с пролиферацией в очагах

опустошения клеток глиальных элементов. Сходные изменения встречаются

в узлах вегетативной нервной системы, в нервных волокнах, их окончаниях

в рефлексогенной зоне дуги аорты и каротидном синусе.

3. Почечная форма гипертонической болезни характе-

ризуется как острыми, так и хроническими изменениями.

|

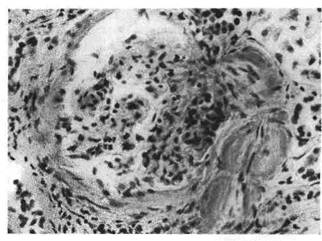

Рис. 212. Гиалиноз артериолы

клубочка, коллапс капиллярных

петель, склероз капсулы.

К острым изме-

нениям относятся ин-

фаркты почек и артерио-

лонекроз почек.

Инфаркты почек

появляются при тромбо-

эмболии или тромбозе ар-

терий. Иногда они быва-

ют субтотальными или то-

тальными. А р т е р и о-

лонекроз почек —

морфологическое выра-

жение злокачественной ги-

пертонии. Помимо артериол, фибриноидному некрозу подвергаются капилляр-

ные петли клубочков (см. рис. 205), в строме возникают отек и геморрагии, в эпи-

телии канальцев — белковая дистрофия. В ответ на некроз в артерио-

лах, клубочках и строме развиваются клеточная реакция и склероз (злока-

чественный нефросклероз Фара). Почки выглядят несколько умень-

шенными в размерах, пестрыми, поверхность их мелкогранулярная. Артерио-

лонекроз приводит к острой почечной недостаточности и заканчивается

обычно летально при отсутствии возможности проведения гемодиа-

лиза.

Изменения почек, свойственные хроническому доброкачественному тече-

нию гипертонической болезни, связаны с гиалинозом артериол, ар-

териолосклерозом (рис. 212). Гиалиноз артериол сопровождается кол-

лапсом капиллярных петель и гиалинозом клубочков (гломерулогиали-

ноз), что ведет к деструкции капилляров, питающих канальцы. В результате

недостаточного кровоснабжения и гипоксии канальцевая часть большинства

нефронов атрофируется и замещается соединительной тканью, которая разра-

стается также вокруг погибших клубочков. На поверхности ночек появляются

множественные мелкие очаги западения. Нефроны, соответствующие относи-

тельно сохранным клубочкам, гипертрофируются (регенерационная

гипертрофияпочек)и выступают над почечной поверхностью в виде се-

ро-красных гранул. Почки выглядят маленькими, плотными, поверхность их

мелкогранулярная, паренхима атрофична, особенно истончено корковое веще-

ство. Такие почки, являющиеся исходом их склероза на почве гиалиноза арте-

риол (артериолосклеротический нефросклероз), называют

первично-сморщенны ми (рис. 213). Клиническое выражение артерио-

лосклеротического нефросклероза — это хроническая почечная недо-

статочность, завершающаяся азотемической у р е м и ей.

Изменение глаз при гипертонической болезни вторичное, связанное с ха-

рактерными изменениями сосудов. Они представлены отеком соска зритель-

ного нерва, кровоизлияниями, отслойкой сетчатки, белковым выпотом и от-

ложением в ней белковых масс, некрозом сетчатки и тяжелыми дистрофиче-

скими изменениями нервных клеток ганглиозного слоя.

Изменения эндокринных желез: в надпочечниках происходит

гиперплазия мозгового и коркового слоев с образованием в последнем регене-

раторных аденом. В дальнейшем эти изменения сменяются атрофическими.

В передней доле гипофиза отмечается гиперплазия базофильных клеток,

Рис. 213. Первично-сморщенная почка. Вид с поверхности (а) и на разрезе (б).

как и клеток задней доли, выделяющих вазопрессорные вещества. В других

органах нередко возникают изменения, служащие проявлением гипертони-

ческих кризов или следствием хронической недостаточности питания их

кровью и гипоксии.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 644; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!