КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Деление спектра на цветовые участки 1 страница

|

|

|

|

| Длины волн, определяющие границы участков, нм | Цвета однородных излучений, преобладающие на данном участке |

| 380^50 | Фиолетовые |

| 450-480 | Синие |

| 480-510 | Голубые |

| 510-560 | Зеленые |

| 560-590 | Желтые |

| 590-620 | Оранжевые |

| 620-760 | Красные |

Глава 1

Теоретические основы товароведения

Цвета делятся на ахроматические и хроматические. Ахроматические цвета (белый, серый, черный) характеризуются одинаковой интенсивностью всех длин волн. Хроматические цвета, которые свойственны окрашенным телам, отличаются селективным (избирательным) отражением или пропусканием волн определенной длины, при этом излучения волн другой длины поглощаются. Иными словами, тела, отражающие лучи всех длин световых волн одинаково, окрашены в ахроматический цвет: от белого до черного, а при избирательном отражении волн некоторых длин тела приобретают определенный хроматический цвет.

Цвет характеризуется цветовым тоном, яркостью, светлотой и насыщенностью. Цветовой тон зависит от спектрального состава светового потока, попадающего на сетчатку глаза, по которому мы и определяем цвет предмета. Различают три основные спектральные зоны цветовых тонов: красную - 760^00 нм; зеленую - 570-490 нм и синюю - 490-400 нм. Эти цветовые тона называют основными, и из них могут быть получены все другие цвета и оттенки цветового спектра.

Согласно законам колориметрии (науке о цвете) любой цвет может быть получен смешением трех независимых основных цветов в соответствующих количествах, называемых координатами цвета. Данные координаты однозначно определяют цвет объекта при освещении его определенным источником света. Независимость основных цветов понимается в том смысле, что ни один из трех цветов не может быть получен из двух других, взятых в любых определенных количествах.

Яркость и светлота зависят от количества световой энергии, которую объект излучает или отражает. Яркостью количественно характеризуют источники излучения, светлотой - объекты, отражающие свет.

Насыщенность цвета определяет избирательную способность тела пропускать или отражать свет. Чем выше степень избирательности, тем выше насыщенность цвета и тем сильнее выражен цветовой тон. Так, например, наибольшей степенью отражения характеризуется идеальный белый цвет; с уменьшением степени отражения происходит переход цвета в серый,

а затем и в черный, обладающий наименьшей отражательной способностью.

Материалы, пропускающие свет, характеризуются прозрачностью, т. е. пропускающей способностью и показателем преломления, определяющим способность объекта преломлять световые лучи.

Очень важное значение имеет зрительное восприятие цвета человеком, в соответствии с которым все цвета можно подразделить на теплые и холодные.

К теплым цветам относят более яркие, броские, бодрящие, возбуждающие: красные, оранжевые, желтые, желтб-зеленые цвета. К холодным - более спокойные, менее выделяющиеся: зеленые, синие, фиолетовые, голубые и другие цвета.

Восприятие цвета зависит также от фона и последовательности рассмотрения цветов. Так, на светлом фоне черные цвета кажутся темнее и, наоборот, белые цвета на темном фоне кажутся более светлыми. Такой же эффект появляется, если светлые цвета рассматриваются после темных. Существенно влияет на восприятие цвета характер поверхности объекта. Цвет объекта с гладкой, глянцевой поверхностью воспринимается более светлым, в то время как объекты с матовой поверхностью имеют более темный цвет. Наличие неровностей поверхности, а также ворса вызывают ощущение неравномерной окраски.

Оценка оптических свойств материалов и товаров успешно проводится современными инструментальными методами исследований с использованием спектрофотометров, спектроколоримет-ров, блескомеров и другого оборудования. Однако по-прежнему наиболее распространенным является визуальный метод, основанный на способности глаза выявлять даже самые незначительные различия в цвете или оттенках. Особенно велика различительная способность глаза при сравнительной оценке рядом расположенных исследуемых тел. Наименьшее различие в цвете двух образцов, еще различимое глазом, называется цветовым порогом или порогом цветоразличения.

Во многих случаях важно определить не столько цвет, сколько его отличие от заданного цвета, так называемую разнооттеночность,

Глава 7

Теоретические основы товароведения

которая может устанавливаться как визуально, так и с использованием инструментальных методов исследования. В последнем случае разнооттеночность может оцениваться количественно. При этом необходимо всегда помнить, что окончательным критерием точной подгонки цвета образца к эталону служит визуальная оценка, и правильность инструментальных методов проверяется совпадением инструментально измеренных параметров с визуально наблюдаемыми.

Немаловажное значение в товароведении имеют акустические показатели, характеризующие свойства тел излучать, поглощать и проводить звук.

Особенно важны акустические свойства при оценке качества музыкальных инструментов, аудиоаппаратуры, звукоизолирующих и звукопроводящих материалов, а также при идентификации и дефектоскопии керамических и стеклянных товаров.

Звук воспринимается ухом человека. При этом на слуховую мембрану воздействует акустическое поле в виде колебаний, создаваемых звуком в упругой среде. Основными параметрами, характеризующими акустическое поле, являются частота упругих колебаний, амплитуда, спектр и скорость звука, а также сила, тон звука и звукопроводимость.

Акустические колебания подразделяют на три диапазона: инфразвуковой - до 20 Гц, звуковой - от 20 до 2 • 104 Гц и ультразвуковой - более 2 • 104 Гц.

Человеческое ухо воспринимает звуковые колебания, лежащие в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Спектр звука, представляющий собой совокупность простых синусоидальных колебаний, может быть сплошным или линейчатым. Сплошной спектр характеризуется наличием непериодических колебаний, энергия которых более или менее равномерно распределяется в широком диапазоне частот и поэтому воспринимается как шумы. Линейчатые спектры отличаются периодичностью колебаний волн с определенными частотами, кратными частоте основного колебания. Линейчатые спектры свойственны музыкальным звукам.

Сила звука характеризуется мощностью звуковых колебаний, проходящих через единицу поверхности? расположенной перлен-

дикулярно направлению распределения звука, и выражается в единицах Вт/м2. На практике довольно часто сила звука выражается в децибелах (дБ), определяя показатель силы звука объекта по сравнению с силой звука на пороге слышимости, принимаемого за величину 10~12 Вт/м2. Физиологически воспринимаемая сила звука характеризуется как громкость.

Важное значение для ряда товарных групп имеют такие показатели акустических свойств, как скорость звука и звукопроводность товаров и материалов. Эти показатели очень сильно зависят от природы и структуры материалов, а также условий окружающей среды (температуры, влажности и др.), что позволяет использовать данные акустические показатели для оценки качества и дефектности хрустальных изделий, характеристики звукопроводящих и звукоизолирующих свойств материалов, определения консистенции промышленных и продовольственных товаров.

Одними из важнейших свойств материалов являются электрические свойства, характеризующие отношение материалов и изделий к подведенному к ним электрическому току.

Показатели электрических свойств имеют большое значение при оценке качества электротехнических материалов и изделий из них.

Основными показателями электрических свойств являются электропроводность, удельное электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления.

Важнейшим параметром материалов является их электропроводность. Электрическая проводимость (электропроводность) - это способность вещества проводить постоянный электрический ток под действием не изменяющегося во времени электрического поля. Электропроводность обусловлена наличием в материалах подвижных электрических зарядов - носителей тока.

В зависимости от вида носителей тока различают электронную проводимость (у металлов и полупроводников), ионную (у электролитов) и смешанную - электронно-ионную (у плазмы),

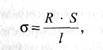

Мерой электрической проводимости является показатель удельной электрической проводимости, рассчитываемый по формуле

Глава 7

Теоретические основы товароведения

где ст - электрическая проводимость; К - сопротивление проводника; 5 - сечение проводника; / - длина проводника.

Электрическая проводимость измеряется в симменс/метр (СМ/м)*.

Величина, обратная удельной электропроводности, называется

лтр>ттт,Н1^тАЛ тттрц-тгширгт^илл гпппгУГИВТТР.НИем ^П^'

Электрическое сопротивление представляет сооои физическую величину, характеризующую противодействие проводника или электрической цепи электрическому току.

В зависимости от величины удельной электрической проводимости все тела можно разделить на три группы: 1 - проводники, 2 - полупроводники, 3 - диэлектрики.

К проводникам относятся материалы, имеющие электрическую проводимость а > 106 СМ/м и обладающие электрическим сопротивлением р < 10'6 Ом-м. Металлы и сплавы металлов являются типичными проводниками. Лучшими проводниками считаются такие металлы, как серебро, медь, алюминий, у которых значения удельного электрического сопротивления составляют соответственно 0,016; 0,017; 0,028 Ом-СМ.

При нагревании электрическое сопротивление проводников возрастает, а при переходе из твердого состояния в жидкое в большинстве случаев наблюдается скачкообразный рост этого показателя. Например, при переходе из твердого в жидкое состояние удельное электрическое сопротивление у ртути, меди и алюминия увеличивается соответственно в 3,2; 2,4; 1,64 раза.

Заметное влияние на величину электрической проводимости металлов оказывают приложенные к ним механические нагрузки.

* Симменс (СМ) - проводимость участка цепи сопротивлением 1 Ом.

При деформациях растяжения удельное электрическое сопротивление возрастает, при деформациях сжатия - уменьшается.

Полупроводники - это материалы, электрическая проводимость которых (о) находится в пределах:

По своим электрическим свойствам полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. К полупроводникам относится ряд химических элементов (81, 8е, С, Аз), а также их сплавы, сульфиды, оксиды и другие соединения (М§2,Си20,А15ЪидР.).

В полупроводниках при абсолютном нуле и в отсутствии подвода энергии извне в зоне проводимости электронов нет, и материал в этих условиях не проводит электрического тока, т. е. является изолятором. При повышении температуры до некоторой величины валентные электроны приобретают дополнительную энергию и переходят в возбужденное состояние, т. е. переходят в зону проводимости. При этом в том месте, которое занимал электрон в валентной зоне, образуется так называемая дырка - элементарная частица с зарядом, равным заряду электрона, но обладающая положительным знаком.

Диэлектрики, к которым относится большинство полимерных материалов, а также силикатные стекла, фарфор, керамика и другие материалы, характеризуются низким значением электрической проводимости и высоким удельным электрическим сопротивлением:

Низкая электрическая проводимость диэлектриков обусловлена отсутствием в их структуре свободных электронов, т. к. все электроны связаны с положительно заряженными ядрами и принадлежат определенным атомам или молекулам. Незначительная ионная проводимость диэлектриков в слабых полях обусловлена наличием примесей и структурных дефектов.

Одной из важнейших физических характеристик диэлектриков является показатель диэлектрической проницаемости (в).

Глава 1

Теоретические основы товароведения

Величина диэлектрической проницаемости показывает, во сколько раз уменьшается сила электростатического (кулонов-ского) взаимодействия электрических зарядов при переносе их из вакуума в однородный изотропный диэлектрик, если расстояние между зарядами сохраняется неизменным.

Для вакуума величина диэлектрической проницаемости равна единице, а для других сред 8 больше единицы. Например, для силикатных стекол она составляет 5-10 единиц, для резины - 1,5-2,5.

Величина диэлектрической проницаемости зависит от фазового и физического состояния вещества. Например, для воды в зависимости от ее физического состояния (пар, жидкость, лед (кристалл)) показатель 8 составляет соответственно 1,007; 81,0; 2,9 единиц. У неполярных диэлектриков величина диэлектрической проницаемости мало зависит от температуры.

У диэлектриков ионного строения, в частности у стекол и керамических материалов, при росте температуры е обычно возрастает, однако у некоторых ионных кристаллов, например у ТЮ2, при повышении температуры е уменьшается.

Одним из важнейших показателей свойств диэлектриков является показатель величины диэлектрических потерь, связанный с выделением теплоты в диэлектриках под воздействием переменного электрического поля. Диэлектрические потери появляются в результате рассеивания в диэлектрике части электрической мощности, превращающейся в тепло.

Диэлектрические потери обусловлены наличием токов сквозной проводимости (токов утечки), запаздыванием поляризации, а также ионизацией воздушных включений (потерями энергии на ионизацию). С возрастанием напряженности и частоты электрического поля, увеличением увлажнения и загрязненности диэлектрика, а также с ростом температуры величина диэлектрических потерь увеличивается.

Диэлектрические потери характеризуются величиной тангенса угла диэлектрических потерь 1§а, численно равной доле запасенной в диэлектрике энергии, необратимо рассеиваемой в виде тепловых и других потерь, за один период колебаний электрического поля.

При высоких напряжениях электрического тока (в области полей 107-109 в/м) может наблюдаться резкое увеличение электропроводности диэлектрика.

При достижении определенной разности потенциалов между электродами увеличение электропроводности приводит к резкому увеличению силы тока, проходящего через диэлектрик, т. е. к пробою диэлектрика. При этом материал теряет диэлектрические свойства и становится проводником, что сопровождается его разрушением. Наименьшая напряженность электрического поля, при которой происходит пробой (Е), является мерой электрической прочности диэлектрика. Установлено, что полимеры, не содержащие полярных примесей, обладают высокой электрической прочностью. Их пробивное напряжение при комнатной температуре составляет 108-109 в/м, причем более высокое ее значение наблюдается у полимеров, содержащих полярные группы.

В присутствии влаги или включений воздуха, ионизирующихся в сильном электрическом поле, величина пробивного напряжения значительно снижается.

Механические свойства являются параметрами, характеризующими поведение материалов под воздействием механических нагрузок. Эти свойства определяют по результатам механических испытаний, при которых материалы подвергают воздействию внешних сил (нагрузок).

По характеру действия внешние силы (нагрузки) могут быть статическими и динамическими. Статической называют нагрузку, медленно возрастающую от нуля до некоторого максимального значения и далее остающуюся постоянной или меняющуюся незначительно. Статическая нагрузка - это нагрузка, величина, направление и место приложения которой изменяется столь незначительно, что при расчетах ее принимают независящей от времени.

Динамической нагрузкой называется нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением ее значения, направления или точки приложения.

Под действием нагрузок материалы могут деформироваться, т. е. изменять свои размеры и форму.

__________________________ Глава 7______________________________

Деформация (от лат. с1е/огтаИо) - это изменение формы или размеров тела или его части под воздействием внешних сил, вызывающих изменение взаимного расположения точек тела.

Деформации могут быть упругими и пластическими (остаточными).

Упругие деформации - это деформации, исчезающие после снятия приложенных нагрузок.

Остаточные или пластические деформации — это деформации, не исчезающие после снятия приложенных нагрузок.

Кроме того, у полимерных материалов может проявляться особый вид деформации - высокоэластическая. Высокоэластическая деформация - вид высокоупругой деформации, присущей аморфным полимерам в определенных интервалах температур, где проявляется гибкость цепных макромолекул. Высокоэластическая деформация характеризуется малым модулем упругости и большими механическими обратимыми деформациями, во много раз превышающими начальные размеры образца. Основное отличие высокоэластической деформации от обычной упругой деформации заключается в том, что упругая деформация материалов в стеклообразном состоянии связана с изменением средних расстояний между частицами, а высокоэластическая деформация вызвана перегруппировкой звеньев цепных молекул без изменения среднего расстояния между ними. Перемещение полимерных молекул относительно друг друга затруднено из-за больших размеров самих молекул, а для "сшитых" систем, например для резин, у которых чаще всего проявляется высокоэластичность, - из-за наличия достаточно прочных поперечных связей между макромолекулами.

Существуют различные виды деформаций, основные из которых: растяжение, сжатие, кручение, сдвиг (срез), изгиб.

Растяжение ~ это деформация, характеризуемая увеличением размеров (длины) тела под действием сил, приложенных вдоль оси тела. Деформацию растяжения испытывают тросы с подвешенными грузами, приводные ремни, передаточные механизмы и др.

Сжатие - это деформация, характеризуемая уменьшением высоты (или объема) тела под воздействием сдавливающих сил,

_____________ Теоретические основы товароведения ___^__________

направленных вдоль оси тела. Этот вид деформации испытывают фундаменты сооружений, сваи, станины станков и пр.

Кручение - это деформация тела с одним закрепленным концом под действием пары сил, плоскость которых перпендикулярна к оси тела. Деформацию кручения испытывают валы станков, двигателей, оси машин и пр.

Сдвиг (срез) - вид деформации, характеризующейся изменением углов элементарных параллелепипедов без изменения размеров их граней. При сдвиге соседние участки материала сдвигаются относительно друг друга, оставаясь параллельными.

Сдвиг предшествует срезу, происходящему в том случае, когда направления сил, действующих на тело, лежат не на одной прямой.

Деформацию сдвига и среза испытывают заклепки, стяжные болты, клеевые соединения и др.

Изгиб - это деформация тела под воздействием внешних сил, сопровождающаяся изменением кривизны деформируемого тела.

Деформациям изгиба подвергаются поперечные балки сооружений, пролеты мостов, стрелы подъемных кранов, рельсы и т. п.

В реальных условиях эксплуатации в виде изделий или его составных частей материалы могут подвергаться одновременно нескольким видам деформации.

Испытания для оценки величины механических свойств проводят, как правило, в испытательных лабораториях на специальных машинах и приборах.

Наиболее распространенными ввиду их простоты и скорости проведения являются статические механические испытания, чаще всего это испытания при растяжении. Большинство технических условий, нормирующих уровень качества материалов, базируется на статических механических испытаниях, которые хотя и условно, но характеризуют поведение материалов в условиях реальных нагружений при эксплуатации и обработке.

Испытания материалов на растяжение осуществляют на специально изготовленных образцах, форма и размеры которых для каждого вида материала устанавливаются нормативными документами.

В качестве образцов могут использоваться образцы типа "двусторонняя лопатка" круглого и плоского сечения, а также образцы

Глава 1

Теоретические основы товароведения

прямоугольной формы (для пленочных материалов, бумаги, тканей

и др.).

Рекомендуется использовать для испытаний образцы, у которых длина равна десяти- или двадцати кратной ширине (или де-сяти-двадцатикратному диаметру для образцов цилиндрической формы).

Части образца, помещаемые в захваты разрывных машин, а также форма и радиусы закруглений переходных частей образца, не участвующих в испытаниях, также должны отвечать установленным требованиям.

Испытания труб, тонких прутков, проволоки, нитей и других могут производиться непосредственно на материалах без изготовления образцов специальной формы. Для исследовательских и научных целей допускается использование нестандартных по размерам и форме образцов, например микрообразцов.

Для материалов, характеризующихся заметным влагопогло-щением (например, бумага, ткани, хлопчатобумажные нити, ряд полимерных материалов и др.), перед испытанием должно проводиться кондиционирование при стандартной влажности и температуре (относительная влажность воздуха - 65%, температура 20-22 °С) в течение сроков, указанных в нормативных документах (длительность кондиционирования зависит от природы материала, его плотности и размера образцов (толщины и др.).

При осуществлении испытаний на растяжение поведение материала под действием прилагаемых к нему нагрузок или напряжений наглядно характеризуется диаграммой растяжения (деформации), которая строится в координатах нагрузка или напряжение (ось ординат) - абсолютное или относительное удлинение (ось абсцисс).

Такие диаграммы значительно более информативны, чем только конечные координаты кривой растяжения (максимальная нагрузка (напряжение) и максимальное удлинение), обычно измеряемые при испытаниях на разрыв. Диаграммы могут быть построены по точкам на основании измерений, проведенных в процессе испытания образца материала, или же вычерчены автоматическим самопишущим прибором на диаграммной ленте.

На рис. 1.1 приведена одна из типичных диаграмм растяжения образца пластичного материала.

Из представленной кривой деформации видно, что до точки А существует линейная зависимость между нагрузками (напряжениями), прикладываемыми к образцу и величиной деформации. Этот участок (ОА) диаграммы растяжения характеризуется наличием упругих обратимых деформаций.

Точка А является той предельной нагрузкой (напряжением), после которой происходит отклонение от линейной зависимости величины нагрузки (напряжения) в принятой системе координат нагрузка (напряжение) - деформация. С увеличением растягивающей силы или напряжения выше точки А деформация начинает возрастать быстрее нагрузки (напряжения), и при нагрузках (напряжениях) В, даже незначительно превышающих нагрузку (напряжение) А, в материале появляются необратимые (пластические) деформации. При дальнейшем деформировании материала наблюдаются резкие изменения в его поведении: при некотором значении растягивающей силы (напряжения) материал "течет" (например, в точке С), т. е. для увеличения его деформации практически не нужно увеличивать растягивающую силу или напря-

|

| Удлинение е, % Рис. 1.1. Диаграмма растяжения материала |

о, МПа

Глава 1

Теоретические основы товароведения

жение в материале. На диаграмме растяжения образуется почти горизонтальная (иногда и горизонтальная) площадка.

Во время течения материала на поверхности образца образуются выраженные в более или менее резкой форме следы от взаимного перемещения частиц материала при наступлении значительных деформаций образца (у металлов - так называемые линии Чернова). После образования площадки текучести материал может вновь начать сопротивляться дальнейшему деформированию и для его растяжения приходится увеличивать нагрузку. Точка О диаграммы деформации соответствует наибольшей величине приложенной к образцу нагрузки (напряжения). В этот момент поведение образца еще раз резко меняется. Если до этого деформировался весь образец и каждая единица его длины увеличивалась примерно одинаково, то с момента достижения нагрузкой (напряжением) величины О деформация сосредотачивается в определенном месте (иногда в нескольких местах) - сравнительно малый участок образца вблизи этого места подвергается в дальнейшем наибольшему нагружению. Это приводит к местному сужению поперечного сечения с образованием перетяжки, так называемой "шейки". Вследствие уменьшения площади в деформировавшейся части для дальнейшего удлинения образца нужна все меньшая и меньшая сила (напряжение). Наконец, при нагрузке (напряжении), равной нагрузке (напряжению) в точке К, происходит разрыв образца.

В качестве основных параметров, характеризующих прочностные и деформационные свойства материалов, используются соответственно величины показателей напряжения и относительного удлинения.

|

| где а - напряжение (Па, н/см2, н/мм2, кгс/см2); Р - нагрузка (Н, кгс); 5- площадь поперечного сечения образца (мм2, см2). |

Напряжение о - это величина нагрузки (силы), действующей на образец материала, отнесенная к площади поперечного сечения испытуемого образца:

Относительным удлинением (е) называется отношение приращения длины образца в процессе деформации к его первоначальной длине, т. е. длины до испытания:

Если величина относительной деформации выражается в процентах, то показатель относительной деформации е рассчитывается по боомуле

где е - относительная деформация (относительные единицы);

е% - относительная деформация, %;

/0 - первоначальная длина образца (мм, см);

/1 - длина образца в любой конкретной точке диаграммы растяжения (мм, см);

Д/ - прирост длины образца в этой точке диаграммы растяжения (мм, см).

На диаграмме растяжения, представляющей графическое изображение зависимости между относительной деформацией и напряжениями, возникающими в материале под воздействием механической силы, имеется ряд характерных точек, определяющих важнейшие показатели свойств материала.

|

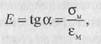

| где Е - модуль упругости (Па); |

Как видно из диаграммы растяжения, на ее начальном участке до напряжений, соответствующих точке А, выполняется линейная зависимость между напряжением и деформацией, называемая законом Гука. Эта зависимость может быть определена величиной тангенса угла наклона кривой растяжения на ее начальном участке (до точки А), характеризующем упругие деформации материала. Коэффициент этой пропорциональности (Е) называется модулем упругости, или модулем Юнга:

Глава 1

Теоретические основы товароведения

ом - напряжение в любой точке кривой деформации на ее начальном (линейном) участке;

8м - относительная деформация, соответствующая напряжению а.

М

Модуль упругости - это показатель, определяющий сопротивление материала упругой деформации. Он является мерой устойчивости материала к деформированию его под действием внешней силы, т. е. по существу является показателем, характеризующим жесткость материала.

ТочкаХ соответствует предельному напряжению, при котором сохраняется пропорциональность между величиной приложенного напряжения и деформацией образца.

Предельное напряжение, при котором сохраняется линейная зависимость между напряжением и деформацией, называется пределом упругости или пределом пропорциональности - о.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 625; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!