КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПНЕВМОНИИ 3 страница

|

|

|

|

Классификация. В настоящее время нет классификации ХП, которая удовлетворяла бы всем требованиям клиницистов. Официально принятая в 1972 г. классификация ХП привела к гипердиагностике этого заболевания и практически подменила собой все другие формы так называемых хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), в частности хронический бронхит, бронхоэктатическую болезнь, острую затяжную пневмонию.

В настоящее время отвергнут основной критерий перехода затяжной пневмонии в хроническую — длительность пневмонии 8 нед [Сильвестров В.П., 1974]. Только отсутствие положительной рентгенологической динамики, несмотря на длительное и интенсивное лечение, а главное наличие повторных вспышек воспалительного процесса в том же участке легкого позволяют говорить о переходе затянувшейся пневмонии в хроническую форму.

Этиология. Поскольку ХП является воспалительным заболеванием инфекционной природы, этиология ее соответствует этиологии П. Хотя нет микроорганизма, обусловливающего хроническое течение пневмонии, доказана различная степень значимости разнообразных возбудителей в переходе острого воспалительного процесса в хронический.

• Наиболее часто возбудителями воспалительного процесса при ХП являются ассоциации небактериальных агентов (вирусов, мико-плазм) с бактериальными агентами (преимущественно пневмококком и гемофильной палочкой).

Особенно велика роль вирусной инфекции в переходе острого воспалительного процесса в хронический:

1) вирусные пневмонии, приводящие к деструктивным процессам, за

канчиваются формированием фиброзных изменений в легких;

2) вирус гриппа повреждает бронхиальную стенку с развитием дре

нажных и вентиляционных нарушений, вызывает воспалительные измене

ния в интерстициальной ткани, которые отличаются относительной стой

костью и наклонностью к медленному обратному развитию;

33

3) вирус гриппа является проводником аутоинфекции, создает благоприятный фон для проявления патогенных свойств многообразной условно-патогенной и сапрофитной микрофлоры.

Патогенез. Непосредственные причины, обусловливающие переход острого воспалительного процесса в хронический, недостаточно изучены. Несомненными представляются следующие факты:

А В происхождении повторных вспышек инфекции в участке легкого, пораженного в прошлом, играют роль оставшиеся изменения, обусловливающие местное нарушение дренажной функции бронхов. В ряде случаев определяющим фактором в генезе ХП является сопутствующий хронический бронхит, резко затрудняющий дренажную и аэрационную функцию бронхов в зоне острого воспаления.

▲ Очаговая инфекция, имеющаяся в организме больного, может служить постоянным источником аутоинфицирования и сенсибилизации организма, проявляющихся в повышенной чувствительности бронхолегочной системы к различным микроорганизмам, вирусам и продуктам их жизнедеятельности.

А Предпосылками формирования ХП являются все состояния (интоксикации, в том числе вирусная, алкоголь, курение, переохлаждение, переутомление, старческий возраст и пр.), подавляющие общую реактивность, способствующие изменению иммунного статуса организма и местного иммунитета бронхолегочной системы. (Эти изменения выражаются в понижении активности альвеолярных макрофагов и лейкоцитов, снижении фагоцитоза, дефиците секреторных IgA и уменьшении концентрации бактериолизинов.)

А При ХП отмечено развитие аутоиммунных процессов. Противоле-гочные антитела обладают пульмоноцитотоксическим свойством, что проявляется воспалением интерстициальной ткани.

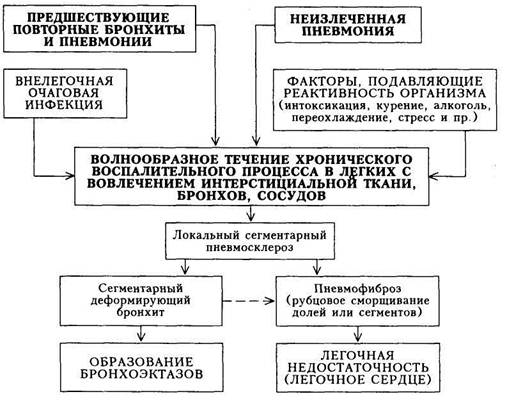

В результате всех этих факторов воспалительный процесс при П (схема 4) полностью не ликвидируется. Остаются участки карнифика-ции, являющиеся в дальнейшем местом рецидивов воспалительного процесса.

Процесс не ограничивается паренхимой легких, а переходит на ин-терстициальную ткань, бронхи, сосуды. В связи с этим морфологическим субстратом ХП является воспалительно-склеротический процесс (пневмо-склероз), ведущий к уменьшению в объеме пораженной части легкого и рубцовому сморщиванию его. В участках бронхиального дерева, соответствующих области поражения, развиваются явления локального бронхита, который в дальнейшем может приобрести характер деформирующего с последующим развитием бронхоэктазов.

Процесс никогда не становится диффузным, поэтому выраженность функциональных нарушений системы дыхания и кровообращения малого круга незначительна. В связи с этим развитие дыхательной (легочной) недостаточности и легочного сердца даже при обширных очагах ХП наблюдается нечасто (оно более характерно для хронического бронхита).

Клиническая картина. Для ХП характерны следующие основные синдромы: 1) воспалительная инфильтрация; 2) локальный пневмосклероз. Бронхообструктивный синдром и синдром легочной недостаточности — необязательные признаки и могут появляться на разных стадиях развития болезни.

|

| Схема 4. Патогенез хронической пневмонии |

Выделяют 3 степени активности воспалительного процесса: I степень — минимальные признаки; II степень — умеренные проявления обострения; III степень — клинические, рентгенологические, лабораторные показатели обострения ярко выражены.

В зависимости от преобладания того или иного синдрома ХП протекает в двух основных формах — интерстициальной и бронхоэктатической.

Для интерстициальной формы ХП характерно преобладание изменений в виде очагового пневмосклероза [Путов Н.В., 1984]. Это наиболее частая форма ХП. При бронхоэктатической форме ХП наряду с очаговым пневмосклерозом имеются и бронхоэктазы (ХП с бронхоэктазами) [Пале-ев Н.Р., 1985]. Эту форму признают не все клиницисты.

Н.В. Путов (1984), помимо интерстициальной, выделяет еще и кар-нифицирующую форму ХП (с преобладанием карнификации альвеол). При этой форме ХП больные, как правило, жалоб не предъявляют, а рентгенологически могут определяться интенсивные, достаточно четко очерченные тени, которые необходимо дифференцировать от периферической опухоли.

Интерстициальная форма хронической пневмонии. На I этапе диагностического поиска можно выявить следующие жалобы: а) кашель, в подавляющем большинстве случаев с выде-

лением небольшого количества мокроты, изредка кровохарканье; б) боли в груди на стороне поражения; в) одышка при физической нагрузке; г) повышение температуры тела; д) явления астенизации (слабость, головная боль, потливость, снижение аппетита и массы тела).

Жалобы наиболее ярки и многочисленны при выраженном обострении. Количество мокроты увеличивается, она становится гнойной. С присоединением бронхообструктивного синдрома наряду с продуктивным возникает надсадный приступообразный кашель с затрудненным выделением мокроты.

При XII без бронхоэктазов появление кровохарканья всегда свидетельствует об активности процесса и, как правило, выражено незначительно. Кровохарканье отмечается обычно при бронхоэктатической форме ХП, являясь одним из общепризнанных симптомов бронхоэктазии вообще.

В случае обострения процесса нередко возникает или усиливается боль в груди на стороне воспалительного процесса: беспокоит постоянное ощущение тяжести, чаще всего под углом лопатки; тянущая колющая боль может усиливаться при дыхании (вовлечение в процесс плевры). Температура тела чаще субфебрильная, редко фебрильная. Резкая потливость, выраженная слабость, потеря аппетита сопровождают обострение.

В стадии ремиссии жалобы малочисленны. Наиболее часто в этом периоде отмечается кашель со скудной слизисто-гнойной мокротой.

На I этапе диагностического поиска важным для постановки правильного диагноза является выявление связи возникновения указанных жалоб с перенесенной ранее П, часто затяжного течения, с несвоевременно начатым и недостаточно полно проведенным лечением. При отсутствии четких указаний на перенесенную П необходимо установить, были ли ранее часто повторяющиеся острые респираторные заболевания. Могут отмечаться повторные воспаления одного и того же участка легочной ткани.

В анамнезе у больных ХП отсутствуют указания на пневмокониоз, туберкулез, саркоидоз и другие заболевания, сопровождающиеся аналогичными клиническими проявлениями (наличие их в анамнезе требует пересмотра диагностической концепции).

На II этапе диагностического поиска необходимо выявить синдромы локального пневмосклероза и воспалительной инфильтрации, которые могут характеризоваться следующими клиническими симптомами:

1) отставанием при дыхании и(или) западением пораженной стороны

грудной клетки (выражено при значительном вовлечении в процесс легоч

ной ткани);

2) усилением голосового дрожания и бронхофонии;

3) притуплением или укорочением перкуторного звука;

4) влажными звонкими мелкопузып атыми хрипами (различной стой

кости) над очагом поражения.

Если в процесс вовлечена плевра, то выслушивается шум трения плевры. При наличии бронхообструктивного синдрома отмечают усиление выдоха и сухие свистящие хрипы.

Сухие свистящие хрипы появляются также в случае присоединения к ХП астматического (аллергического) компонента, развитие которого является одним из главных (и серьезных) осложнений ХП в настоящее время. Развитие легочной недостаточности сопровождается одышкой в покое, цианозом, тахикардией. Вне обострения ХП клинические проявления скуд-

ны: на ограниченном участке прослушиваются влажные незвонкие мелкопузырчатые хрипы.

На III этапе диагностического поиска производят инструментальные и лабораторные исследования, которые позволяют:

1) поставить окончательный диагноз ХП на основании: а) рентгеноло

гических признаков локального (сегментарного или долевого) пневмо-

склероза; б) эндоскопических признаков локального бронхита; в) исклю

чения заболеваний, имеющих сходную клиническую картину;

2) определить степень активности воспалительного процесса;

3) выявить и(или) уточнить выраженность осложнений.

Решающее значение в диагностике ХП и ее обострений имеет рентгенологическое исследование. При выраженном обострении процесса отмечается воспаление инфильтративного и(или) перибронхиального типов. Для инфильтративного типа характерны очаговые затемнения на фоне различно выраженных интерстициальных изменений (пневмосклероз) и адгезивного плеврита (междолевые, парамедиастинальные спайки, заращение ре-берно-диафрагмальных синусов). Перибронхиальный тип отличается изменениями вокруг сегментарных бронхов в виде концентрических муфт или параллельных бронху тяжей в сочетании с признаками очагового пневмосклероза (тяжистость и деформация легочного рисунка, уменьшение объема пораженного участка легкого). Характерной локализации воспалительного процесса при ХП нет.

Поскольку сходную с ХП клиническую симптоматику имеют хроническая очаговая форма туберкулеза легких, хронический абсцесс и брон-хогенные опухоли, рентгенологические методы приобретают решающее значение для дифференциальной диагностики. Рентгенологическое обследование в сочетании с данными I и II этапов диагностического поиска позволяет также исключить саркоидоз органов грудной полости и синдром Хаммена— Рича.

Бронхография проводится при подозрении на развитие бронхоэктазов или рака бронха. Данные бронхоскопического исследования существенно помогают: 1) в постановке окончательного диагноза ХП, так как локальный гнойный или катаральный эндобронхит является «бронхоскопическим маркером» ХП; 2) в исключении (или выявлении) бронхогенного рака, проявляющегося сходной с ХП клинической картиной; 3) в оценке степени активности воспалительного процесса (по выраженности гиперемии и отека слизистой оболочки, характеру и количеству секрета в бронхах).

Всем больным ХП проводится исследование функции внешнего дыхания (спирография и пневмотахография). Данные исследования помогают выявить и оценить степень выраженности бронхообструктивного синдрома и легочной (дыхательной) недостаточности. При неосложненной форме ХП находят, как правило, рестриктивные нарушения.

Выявление большого количества нейтрофильных лейкоцитов при микроскопии мокроты свидетельствует об активности воспалительного процесса: обнаружение эозинофилов характерно для развития аллергического (астматического) компонента, осложняющего течение ХП; выявление микобактерий туберкулеза и эластических волокон заставляет пересмотреть предполагаемый ранее диагноз ХП.

Бактериологическое исследование мокроты помогает определить характер микрофлоры. Высокая концентрация микроорганизмов (более 106

в 1 мкл) достоверно указывает на его патогенность. При посеве мокроты устанавливается также чувствительность микрофлоры к антибиотикам.

Роль клинического и биохимического анализов крови в оценке активности воспалительного процесса незначительна. Полученные результаты недостаточно отражают степень воспаления; изменения острофазовых показателей (повышение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличение содержания фибриногена, аг-глобулинов, появление СРБ) отмечаются лишь при выраженном воспалении; при меньшей степени активности процесса все указанные показатели могут быть нормальными. При постановке диагноза обострения процесса в этих случаях учитывают клиническую рентгенологическую, бронхоскопическую картину и данные анализа мокроты.

Бронхоэктатическая форма хронической пневмонии. Эта форма выделяется на основании ряда особенностей клинической картины.

На I этапе диагностического поиска отмечают ряд диагностических клинических признаков.

• Своеобразие жалоб и степень их выраженности:

а) количество выделяемой мокроты велико (за сутки 200 — 300 мл),

она отходит «полным ртом», иногда приобретает гнилостный ха

рактер; часто наблюдается кровохарканье;

б) при задержке выделения мокроты температура тела становится

фебрильной;

в) больных беспокоят выраженное похудание (нередко развивается

канцерофобия), отсутствие аппетита; значительно выражены

симптомы интоксикации.

• Активный воспалительный процесс протекает непрерывно или с

частыми обострениями. Объясняется это более резкой выраженнос

тью морфологических изменений в очаге хронического воспаления

со значительным нарушением дренажной функции регионарных

бронхов, а также более выраженными нарушениями общей и имму

нологической реактивности.

• Меньшая эффективность консервативной терапии.

На II этапе диагностического поиска наблюдают типичную клиническую картину.

1. Отчетливая выраженность клинической симптоматики: снижение

массы тела, изменение ногтей (приобретают вид часовых стекол) и разви

тие пальцев в виде барабанных палочек; физикальные изменения, выяв

ляемые при обследовании органов дыхания, также отличаются большей

выраженностью и постоянством; могут прослушиваться не только мелко

пузырчатые, но и среднепузырчатые хрипы; при перкуссии может выяв

ляться локальное укорочение перкуторного звука.

2. Значительная частота и тяжесть осложнений: легочное кровотече

ние, эмпиема плевры, абсцесс мозга, спонтанный пневмоторакс; может

развиться вторичный амилоидоз с преимущественным поражением

почек.

На III этапе диагностического поиска наиболее важную информацию для диагностики дает рентгенологическое обследование больных.

1. На обзорных рентгенограммах видны грубая очаговая деформация легочного рисунка, кистевидные просветления, возможно объемное умень-

шение доли или сегмента легкого со смещением средостения в сторону поражения.

2. На томограммах могут определяться участки карнификации, тонко

стенные полости, цилиндрическое расширение дренирующего бронха.

3. На бронхограммах выявляется патология регионарных бронхов,

уточняется сегментарная локализация процесса и вид бронхоэктазов (ци

линдрические, веретенообразные, мешотчатые).

Осложнения ХП: а) бронхообструктивный синдром; б) легочная недостаточность; в) хроническое легочное сердце; г) наличие аллергического (астматического) компонента; д) легочное кровотечение; е) эмпиема плевры; ж) спонтанный пневмоторакс; з) амилоидоз.

Примечание. Осложнения, указанные в п. д —з, встречаются при брон-хоэктатической форме ХП.

Диагностика. При постановке диагноза ХП учитываются:

• Отчетливая связь начала болезни с перенесенной острой пневмо

нией (реже с острой респираторной инфекцией, в том числе грип

позной).

• Повторные воспаления одного и того же участка легочной ткани в

пределах одного сегмента или доли легкого (очаговый характер ле

гочного процесса). Физикальные признаки очагового воспаления и

пневмосклероза (в зависимости от фазы процесса) и неспецифичес

кие проявления воспаления (по данным лабораторных методов ис

следования).

• Рентгенологические (включая томо- и бронхографию) признаки

очагового пневмосклероза, наличие деформирующего бронхита,

плевральных сращений, локальных бронхоэктазов.

• Бронхоскопическая картина локального гнойного или катарального

бронхита.

• Отсутствие других ХНЗЛ, а также туберкулеза, пневмокониоза,

саркоидоза, синдрома Хаммена —Рича, обусловливающих длитель

ное существование синдрома уплотнения легочной ткани.

При формулировке диагноза -«хроническая пневмония» должны быть отражены: 1) клинико-морфологическая форма пневмонии (интерстици-альная ХП или ХП с бронхоэктазами); 2) локализация процесса (доли и сегменты); 3) фаза процесса (обострение, ремиссия); при обострении указывают степень активности процесса; 4) осложнения.

Лечение. В фазе обострения лечение включает: 1) мероприятия, направленные на ликвидацию обострения воспалительного процесса (антибиотики, сульфаниламиды, антисептики, бактрим и пр.); 2) патогенетическую терапию (восстановление бронхиальной проходимости; назначение средств, повышающих сопротивляемость организма); 3) лечение осложнений.

Принципиально лечение такое же, как и острого процесса, но имеет некоторые особенности.

• Антибактериальную терапию следует проводить антибиотиками с уче

том характера возбудителя. Курс лечения антибиотиками при ХП

удлиняется, предпочтение отдают парентеральному пути введения.

При развитии бронхоэктазов антибиотики желательно вводить местно через бронхоскоп, при необходимости (выраженные общие проявления воспаления, высокая степень активности гнойного эндоброн-хита) те же антибиотики дополнительно вводят парентерально.

• При тяжелом течении рецидива, вызванного стафилококковой, си-

негнойной палочкой и другой суперинфекцией, следует проводить

пассивную специфическую иммунотерапию гипериммунной плаз

мой и у-глобулином.

При обострении болезни и на этапе выздоровления показаны иммуно-модулирующие препараты: тималин, продигиозан, левамизол (декарис). Терапевтическая доза последнего для взрослых составляет 2,5 мг на 1 кг массы тела (в среднем 150 мг/сут). Всю дозу дают 1 раз в сутки 3 дня подряд с недельным перерывом. Необходимо применение витаминных препаратов внутрь и парентерально, полноценное, богатое белками и витаминами питание. При снижении массы тела, длительной интоксикации назначают анаболические стероиды (ретаболил по 2 мл 1 раз в неделю внутримышечно).

Важной частью терапии является проведение мероприятий, направленных на восстановление или улучшение бронхиальной проходимости.

Для улучшения дренажной функции бронхов назначают отхаркивающие, муколитические средства, проводят санационные бронхоскопии, используют постуральный дренаж, специальные упражнения в комплексе дыхательной гимнастики.

• С целью ликвидации бронхоспазма назначают эуфиллин, симпато-

миметические, холинолитические средства. При недостаточном эф

фекте лечебных мероприятий в комплексное лечение включают

глюкокортикоидные гормоны (предпочтительно интратрахеальное

введение).

В фазе стихающего обострения рекомендуются ингаляции фитонцидов (чеснок, лук), прием противовоспалительных (бутади-он, реопирин) и десенсибилизирующих (кальция глюконат внутрь или парентерально, антигистаминные препараты) средств, биогенных стимуляторов (инъекции алоэ, китайский лимонник и пр.). Применение антибиотиков ограничивается местным их введением (через бронхоскоп, ингаляци-онно) при наличии активного эндобронхита. В этот период приобретают значение дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки и физиотерапевтические процедуры (УВЧ-терапия, диатермия, индуктотермия, электрофорез хлорида кальция, йодида калия и др.).

Лечение ХПв фазе ремиссии предполагает совокупность мер, направленных на предупреждение обострения, т.е. мер вторичной профилактики. Больной должен прекратить курение, постоянно заниматься дыхательной гимнастикой; он нуждается в рациональном трудоустройстве, санаторно-курортном лечении и наблюдении в пульмонологическом кабинете поликлиники.

Прогноз. В большинстве случаев прогноз ХП благоприятный для жизни, однако больные требуют продолжительного диспансерного наблюдения и периодического лечения.

Профилактика. Основными мерами профилактики являются предупреждение, раннее выявление, своевременное и рациональное лечение острых пневмоний.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 657; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!