КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Художественная культура в начале XX в

|

|

|

|

Литература:

• модернизм:

— символизм (В. Брюсов, А. Блок, К. Бальмонт);

— акмеизм (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам);

— футуризм (В. Маяковский, С. Черный, В. Хлебников);

• критический реализм (М. Горький, А. Чехов, И. Куприн, В. Короленко)

Кинематограф — новый вид искусства:

• открытие иллюзионов (1903);

• начало производства игровых фильмов:

— первый кинопредприниматель А.А. Ханжонков;

— выдающийся кинорежиссер Я.А. Протазанов;

— звезды немого кино Вера Холодная и Иван Мозжухин

Музыка — творческий расцвет:

• композиторы-новаторы С. Рахманинов А. Скрябин;

• выдающийся певец Ф. Шаляпин

Театр:

• основание Московского художественного академического театра (МХАТа) — К.С. Станиславский, В.И. Немирович- Данченко (1898—1902);

• открытие театра В.Ф. Комиссаржевской (1904—1908)

Живопись:

• продолжение творческой деятельности передвижников (Н.А. Касаткин, С.В. Иванов, И.И. Бродский);

• пропаганда синтеза художественных форм, создание художественного объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере);

• русский авангард (К.С. Малевич, В.А. Кандинский, М.Л. Шагал, П.С. Филонов)____________________

Архитектура:

• модерн:

— здание МХАТа (Ф.И. Шехтель, 1902);

— здание «Метрополя» (В.Ф. Валькотт, 1898—1903)

• неорусский стиль (здание Казанского вокзала, А.В. Щусев, 1913—1918)____________________________

Скульптура — создание памятников:

• Александру III в Петербурге (П.П. Трубецкой);

• первопечатнику Ивану Федорову и бюст П.М. Третьякова — основателя Третьяковской галереи (С.М. Волнухин);

• Н.В. Гоголю, А.И. Герцену и Н.П. Огареву, А.Н. Островскому (Н.А. Андреев)

дельштам, М.А. Кузмин. К футуристам относили себя В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, Саша Черный.

Творчество большой плеяды великолепных русских поэтов этого периода называют Серебряным веком отечественной поэзии. Довольно часто данный эпитет переносят на всю культуру эпохи 1900—1917 гг.

Театр. Новые черты приобрело театральное искусство. В 1898 г. по инициативе К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко был основан Московский Художественный театр, получивший в 1902 г. собственное здание в Камергерском переулке, построенное на средства крупнейшего мецената С.Т. Морозова. Главным принципом творчества нового театра стало стремление передать на сцене «правду жизни».

Большой успех имел и открывшийся в Петербурге в 1904 г. театр В.Ф. Комиссаржевской. На его сцене ставили пьесы A.M. Горького «Дачники» и «Дети солнца», в которых были показаны сложные процессы, происходившие в российском обществе, в том числе и в среде русской интеллигенции.

Кинематограф. Этот новый вид искусства появился на рубеже XIX—XX вв. и завоевал в России большую популярность. С 1903 г. стали открываться стационарные кинотеатры — иллюзионы. Первым русским кинопредпринимателем был А.А. Ханжонков (1877—1945), который в 1907—1908 гг. начал производить игровые фильмы. Он построил в Москве кинофабрику, кинотеатры «Художественный» и «Москва» (ныне — «Дом Ханжонкова»). Выдающимся режиссером первых отечественных фильмов был Я.А. Протазанов (1881—1945), снимавший в них звезд немого кино Веру Холодную и Ивана Мозжухина.

Музыка. Музыкальное искусство испытывало определенный творческий подъем, и связано это прежде всего с деятельностью таких композиторов-новаторов, как С.В. Рахманинов (1873—1943) и А.Н. Скрябин (1872—1915).

Центрами музыкальной жизни России были Мариинский театр в Петербурге и Большой театр в Москве. Важную роль играла частная опера С.И. Мамонтова, а затем С.И. Зимина. Именно здесь раскрылся талант выдающегося русского певца Ф.И. Шаляпина (1873—1938).

Живопись. Неоднозначные художественно-творческие процессы происходили и в живописи. Продолжали свою деятельность передвижники. Они периодически устраивали выставки, последняя из которых (48-я) состоялась в 1923 г. Однако в начале XX в. обостренный интерес передвижников к социальным проблемам уже не казался обществу доминирующим. Творческий путь ряда художников отмечен их собственными поисками жанровой тематики. Наиболее известными среди них были:

• М.А. Врубель (1856—1910), тяготевший к фантастике, сказочной символике, к теме изображения Демона, что было воплощением его неудовлетворенности жизнью и плодом неадекватного психического состояния;

• К.А. Коровин (1861 —1939), склонявшийся к импрессионистским тенденциям в живописи;

• В.М. Нестеров (1862—1942), развивавший религиозно-этиче- скую тематику;

• В.А. Серов (1865—1911), эволюционировавший от критического реализма передвижников в сторону реализма поэтического, сделав жанр портрета основным в своем творчестве (известны его портреты Ф.И. Шаляпина, И.А. Морозова, Николая II и др.).

В конце XIX в. в Петербурге сформировалось новое художественное объединение «Мир искусства», название которому дал журнал, издававшийся с 1899 г. на средства княгини М.К. Тенишевой. В него вошли художники А.Н. Бенуа (1870—1960), К.Л. Сомов (1869—1939), М.В. Добу- жинский (1875—1957), Л.С. Бакст (1866—1924), Е.Е. Лансере (1875— 1946), театральный деятель С.П. Дягилев (1872—1929). Ими были провозглашены новые эстетические принципы: отвергались салонный академизм, а также социальная тенденциозность передвижничества. Они пропагандировали синтез художественных форм ради искусства и тяготели к ретроспективе, ушедшим эпохам, особенно их интересовал XVIII в.

Наибольших успехов представители этого художественного направления достигли в книжной графике, театрально-декоративном искусстве (например, иллюстрации А.Н. Бенуа к «Медному всаднику» А.С. Пушкина, оформление спектаклей в Художественном театре, Русских сезонов в Париже и т.д.).

В 1910—1913 гг. в живописи появляется направление, получившее название русский авангард и сыгравшее огромную роль в развитии мировой живописи. Именно оно послужило основой для будущего абстракционизма. Одним из его создателей стал К.С. Малевич (1878— 1935), который определил свое творческое кредо, как супрематизм. Цель его заключалась в поисках абсолютной гармонии через геометрические формы, дающие высшую степень обобщения. Отсюда — преобладание искусства чистых форм и беспредметности. К этому направлению обычно причисляют В.А. Кандинского, М.Л. Шагала, П.С. Филонова.

Архитектура. В начале XX в. в России выделялись три архитектурных стиля:

• модерн. В этом стиле были построены здания Ярославского вокзала и Художественного театра (архитектор Ф.И. Шехтель, 1902), гостиница «Метрополь» (архитектор В.Ф. Валькотт, 1898—1903);

• неоклассицизм. Архитектурными памятниками этого стиля стали Киевский вокзал (проект И.И. Рерберга, 1914—1919), Музей изящных искусств (ныне — Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; архитектор Р.И. Клейн), который был построен на общественные средства, собранные по подписке, и открыт в 1912 г. Инициатором создания музея стал профессор Московского университета И.В. Цветаев;

• неорусский стиль. Его ярким представителем был А.В. Щусев, по проекту которого построен Казанский вокзал (1913—1918).

Скульптура. Как и в других видах художественной культуры, в жанре скульптуры шли сложные и противоречивые процессы, которые тем не менее порождали прекрасные скульптурные произведения. Наиболее известными скульпторами были:

• П.П. Трубецкой (1866—1938), являвшийся представителем импрессионистских течений в скульптуре. Наиболее значимая его работа — памятник Александру III в Петербурге (1909);

• С.М. Волнухин (1859—1951), который создал бюст П.М. Третьякова — основателя Третьяковской галереи, а также памятник первопечатнику Ивану Федорову;

• Н.А. Андреев (1873—1932) — ученик С.М. Волнухина. Создатель памятников в Москве: Н.В. Гоголю (1904—1909), А.И. Герцену и Н.П. Огареву (1918—1922), а также А.Н. Островскому (1924— 1929).

В целом для культуры России 1900—1917 гг. был характерен четко проявившийся существенный разрыв между духовным ренессансом и реальной жизнью большинства народа, которого мало затрагивало развитие творческих процессов в силу различных социально-экономических, политических и образовательных причин. Эта особенность общественно-культурной жизни впоследствии повлияла на дальнейший ход исторического развития страны.

Контрольные вопросы

1. Каковы были особенности экономического и социально-политического развития России в начале XX в.?

2. Какие политические партии составляли спектр российской многопартийности? л

3. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904— 1905 гг.?

4. В чем причины первой русской революции 1905—1907 гг.? Каковы ее итоги и последствия для власти и общества?

5. Можно ли считать столыпинские реформы успешными?

6. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях цивилизационного кризиса?

7. Каковы главные направления и особенности Серебряного века русской культуры?

Литература

Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991.

Анфимов A.M. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002.

Боханов А.Н. Император Николай II. М., 1998.

Ганелин P.111. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991.

Грегори П. Экономический рост российской империи (конец XIX — начало XX в.): новые подсчеты и оценки: Пер. с англ. М., 2003.

Демин В.А. Государственная дума в России (1906—1917 гг.): механизм функционирования. М., 1996.

Зырянов П.Н. Петр Столыпин. Политический портрет. М., 1992.

Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001.

История политических партий. М., 1994.

История русской культуры IX—XX веков/Под ред. И.В. Кошман. М., 2002. Гл. 9: Культура на рубеже столетий.

Мировые войны XX века: В 4 кн. М., 2002. Кн. 1. Первая мировая война.

Павлов Д.Б., Петров А.С. Тайны Русско-японской войны 1904—1905 гг. М„ 1993.

Политические партии: страницы истории. М., 2000.

Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М., 2001.

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и первая русская революция. М„ 1996.

Тютюкин С.В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002.

Уткин А.И. Первая мировая война. М., 2002.

Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996.

Щацилло К.Ф. Первая русская революция 1905—1907 гг. М., 1985.

15. РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ

15.1. Февральская революция

15.1.1. Причины революции

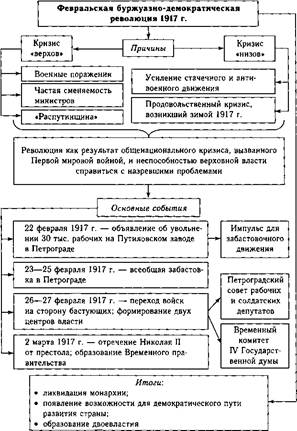

Революционные события 1917 г. были вызваны не зрелостью российского капитализма и проявлением его противоречий, а, наоборот, недостаточностью развития экономики, отсутствием стабильности и устойчивости социальных и политических отношений (схема 199). Все это в значительной степени вытекало из нерешенных задач в период революции 1905—1907 гг.

Анализ всех совокупных предпосылок революции позволяет выделить наиболее значимые из них:

— социальные издержки индустриальной модернизации при сохранении традиционных (патриархальных) укладов в сельском хозяйстве России были весьма высоки, воспринимались болезненно, создавали напряженный социальный фон и обусловили выбор не реформаторского, а революционного пути;

— мировой системный кризис империй, который начался в период Первой мировой войны, продолжился и после ее окончания;

— проявление признаков общенационального экономического, социально-политического и духовного кризиса в стране накануне февраля 1917 г.

Особое место среди причинно-следственных связей возникновения революции занимает Первая мировая война. Именно она способствовала возникновению общенационального кризиса в стране, перенапряжению возможностей экономики и социально-политических отношений.

Тяжелые поражения России послужили причиной падения авторитета власти, нарастания озлобленности в обществе, ухудшения условий жизни. Все это привело к росту стачечного и антивоенного движения, а затем и к февральскому революционному взрыву.

|

От участия страны в войне предостерегали умнейшие реформаторы С.Ю. Витте и П.А. Столыпин. Премьер-министр П.А. Столыпин незадолго до гибели в 1911 г. предупреждал: «Война будет фатальной для России и для правящей династии».

Но, к сожалению, участие или неучастие России в войне зависело не только от воли самодержца и политиков. Страна слишком глубоко была втянута в клубок международных интересов и противоречий, слишком велики были и собственные российские милитаристские амбиции. Проводя политику милитаризма и шовинизма, руководящие государственные круги надеялись, что война приведет не к новому общенациональному кризису, а, наоборот, сплотит расколовшееся общество под патриотическими лозунгами защиты Отечества. При этом различные социально-политические силы рассчитывали использовать войну в своих интересах. Правительство предполагало, что победа в войне даст территориальные приобретения и экономические выгоды, укрепит монархию. Либеральный лагерь тешил себя надеждой, что разгром Германии совместно с западной демократией укрепит буржуазно-демократические институты в России. Революционеры-радикалы надеялись посредством войны приблизить наступление светлого будущего.

Тяжелейший военный груз оказался России по силам только в течение года. Затем начались сбои в поставках, военные поражения, разрушение тыла, недовольство и волнения во всех слоях российского общества.

Политику Николая II накануне крушения монархии можно представить в виде раскачивающегося маятника в замкнутом круге. Ее цель заключалась в сохранении незыблемости самодержавной власти. Царь испытывал сильное давление с двух противоположных сторон. Слева давила буржуазно-либеральная оппозиция, укрепившаяся в Государственной думе и общественных организациях (земствах, городских думах, военно-промышленных комитетах и др.). Оппозиция настаивала на продолжении реформ, которые бы привели к либерализации и конституционной монархии. В этом ее лидеры видели возможность избежать новой смуты, приближение которой чувствовалось все сильнее.

Справа «давили» крайние монархисты, видевшие в конституционных уступках царя путь к дальнейшему развалу государства и монархии. Они требовали возврата к самодержавному принципу как основному препятствию для новой анархии.

Серьезную угрозу власти составляло рабочее и крестьянское движение, принимавшее не только антивоенный, но и антиправительственный характер.

Но царизм хотел сохранения статус-кво и минимума перемен и продолжал маневрировать между различными политическими силами. В итоге результат такой политики оказался неутешительным: ни одна из сторон не была удовлетворена; уступки одной стороне вызывали активизацию другой, и круг снова замыкался. Рамки маневрирования постоянно сужались, а верховная власть все более изолировалась. И когда грянул революционный гром, мощной опоры у самодержавия не нашлось.

С 23 февраля 1917 г. столицу империи захлестнула волна демонстраций рабочих. 25 февраля стачка охватила весь город. Она была организована социалистами и носила революционный характер. С 26 февраля начался переход на сторону рабочих войск Петроградского гарнизона, а 27 февраля возникли два центра власти: Временный комитет IV Государственной думы и Временный исполком Петросовета.

По мнению ряда историков, важную роль в конструировании этих властных структур сыграла масонская организация («Великий Восток народов России»), куда входили все представители либерального (Н.В. Некрасов, А.И. Гучков, М.И. Терещенко и др.) и революционного (Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев и др.) лагерей. Связующим звеном был А.Ф. Керенский, являвшийся членом Временного комитета Государственной думы и заместителем председателя Петроградского совета, а также одним из руководителей российских масонов.

2 марта 1917 г. последовало отречение от престола императора Николая II. Монархия в России рухнула, как карточный домик, и защитников у нее практически не было. В Гражданскую войну никто из вождей «белого движения» не поднял монархического знамени, большинство считало, что будущее государственное устройство должно быть определено Учредительным собранием.

Очень короткое правление Временного комитета Государственной думы завершилось приходом к власти Временного правительства. 3 марта 1917 г. появилась декларация о его создании, где ничего не говорилось о месте Думы и Государственного совета в новой структуре государства. О них как бы забыли, была провозглашена идея созыва Учредительного собрания. Официально о роспуске IV Государственной думы и истечении полномочий выборных членов Государственного совета Временное правительство объявило лишь 6 октября 1917 г.

Одновременно с властью Временного правительства продолжала существовать власть Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, что порождало двоевластие в стране.

15.1.2. Отречение Николая II и падение монархии

22 февраля 1917 г. император Николай II уехал из Царского Села в Могилев, где находилась Ставка Верховного главнокомандования русской армией. 23 февраля в Петрограде начались забастовки, митинги, демонстрации.

Только 27 февраля в Ставке осознали смысл происходящих событий. Николай II назначил генерал-адъютанта Н.И. Иванова, находившегося в резерве Ставки, командующим Петроградским военным округом с чрезвычайными полномочиями. В сопровождении отборного Георгиевского батальона он выехал в Царское Село, куда должны были прибыть снятые с фронта войска для подавления революционных выступлений в столице.

В ночь с 28 февраля на 1 марта 1917 г. Николай II покинул Могилев и тоже направился в Царское Село, но, получив сообщение о том, что ряд железнодорожных станций на пути следования уже находился в руках революционных войск, царский поезд был вынужден следовать в Псков, где располагался штаб главнокомандующего Северным фронтом генерала Н.В. Рузского.

Тем временем начальник штаба Ставки в Могилеве генерал М.В.Алексеев и его окружение изменили свою политическую позицию. Вместо курса на военное подавление революции они стали склоняться к необходимости соглашения с Временным комитетом Государственной думы, возникшим на гребне революционных событий.

Почти сутки генерал Н.В. Рузский по просьбе М.В.Алексеева убеждал царя отречься от престола. Только в первом часу ночи 2 марта Николай II согласился с ним. В Ставку пошло распоряжение о прекращении движения войск генерала Н.И. Иванова в Петроград.

Казалось, что желанный компромисс между царем и Думой был достигнут. Но во время телефонного разговора Н.В. Рузского и председателя IV Государственной думы М.В. Родзянко стало ясно, что манифест «Об ответственном министерстве» запоздал и революцию может остановить лишь отречение царя в пользу наследника Алексея.

В этой ситуации генерал М.В. Алексеев подписал циркулярную телеграмму главнокомандующим фронтами, в которой просил сообщить свое мнение об отречении Николая II в пользу сына при регентстве великого князя Михаила Александровича, подчеркнув, что «обстановка, по-видимому, не допускает иного решения». Практически все военачальники поддержали такой вариант. Днем 2 марта генерал Н.В.Рузский доложил об этом царю. Тем временем пришло известие о прибытии в Псков посланцев Думы А.И. Гучкова и В.В. Шульгина.

Ответ царя был таков: «Ранее вашего приезда... я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от престола в пользу своего сына, но теперь, еще раз обдумав свое положение, я пришел к заключению, что ввиду его болезненности, мне следует отречься одновременно за себя и за него, так как разлучаться с ним не могу».

2 марта 1917 г. Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и сына в пользу своего брата Михаила.

Великий князь Михаил Александрович, живший в Гатчине и всячески уклонявшийся от какого-либо вмешательства в государственные дела, 3 марта 1917 г. прибыл в Петроград, где после совещания с руководством Временного комитета Государственной думы и Временного правительства также отрекся от престола.

3 марта 1917 г. монархия в России прекратила свое существование.

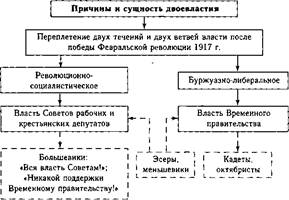

15.1.3. Двоевластие. Первые меры новых властей

Один из главных итогов Февральской революции — двоевластие. Эта точка зрения является традиционной, устоявшейся еще с советских времен. Сущность двоевластия, по оценке В.И. Ленина, заключалась в осуществлении двух форм власти: буржуазии в лице Временного правительства и Советов рабочих и солдатских депутатов, отражавших интересы рабочих, солдат и крестьян (схема 200).

Некоторые зарубежные историки, например 3. Галили (США) и Н.Верт (Франция), считают, что период двоевластия длился с марта по ап-

|

рель 1917 г., т.е. до вхождения во Временное правительство представителей социалистических партий (меньшевиков и эсеров). Другие исследователи (в их числе и отечественный современный историк Г.А.Герасименко) склонны полагать, что двоевластие имело место только в Петрограде, а в масштабах страны существовало многовластие. Под многовластием понимались властные структуры, существовавшие в губерниях и уездах остальной России. К ним относились общественные исполнительные комитеты, возникшие самостоятельно и стихийно, комиссары Временного правительства, которым в апреле 1917 г. были приданы функции дореволюционных губернаторов, Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, местные думы и земства.

Высшим органом российского государства после февральской революции стало Временное правительство (табл. 38).

Таблица 38

Временное правительство в 1917 г. и его кризисы

|

Обычно в отечественной учебной и исторической литературе практически не упоминалось о реформаторской деятельности Временного правительства, а наоборот, считалось, что именно отказ от реформ и обусловил приход к власти большевиков. На самом деле все было гораздо сложнее: в 1917 г. были предприняты попытки осуществить переход от старого самодержавного режима к новому демократическому путем реформирования основных политических и социально-экономических институтов страны в условиях жесточайшего кризиса и военного разорения. Поэтому не следует однозначно оценивать политику Временного правительства, в его деятельности были как определенные достижения, так и серьезные просчеты (табл. 39).

Таблица 39

Политика Временного правительства

|

В центре переходного процесса стояло Временное правительство, состав которого не был стабильным и периодически менялся в зависимости от политической ситуации в стране. За неполные восемь месяцев его правления сменились четыре кабинета министров, не считая переходного между вторым и третьим и Директории. Смену кабинетов вызывали политические кризисы 1917 г.

Первое Временное правительство состояло из представителей основных думских фракций (кадетов и октябристов) и одного представителя социалистов (А.Ф. Керенского). Последующие кабинеты были коалиционными, либерально-демократическими, а после июльского кризиса правительство возглавил А.Ф. Керенский.

В основу программной и практической деятельности Временного правительства была положена доктрина надпартийной коалиции, которая предполагала согласование либеральных и социалистических начал, нахождение компромисса между торгово-промышленными кругами и трудящимися с целью укрепления буржуазно-демократического строя и реформирования России.

15.2. От Февраля — к Октябрю

15.2.1. Политическая борьба в России после Февральской революции

После Февральской революции в стране создалась ситуация, которая отличалась неустойчивостью и благоприятствовала обострению борьбы между различными политическими силами России. В стране продолжал углубляться политический, социально-экономический и национальный кризис, который в итоге и привел к захвату большевиками власти в октябре 1917 г.

Крах самодержавия обусловил потерю влияния в обществе тради- ционалистско-консервативных политических сил — черносотенцев и монархистов. Они сошли с политической арены. Не сумели найти свою политическую нишу октябристы и прогрессисты. Правящей (до июня 1917 г.) стала партия кадетов, которые на VII съезде в марте 1917 г. объявили себя не только антимонархистами, но и высказывались даже за одобрение социализма.

Важную роль в верхнем эшелоне власти после Февральской революции играли меньшевики. Концептуально они считали, что Россия должна пройти длительный этап буржуазно-демократического развития, при котором власть должна принадлежать сначала буржуазии, а затем коалиции классов, поэтому они поддерживали Временное правительство и влияли на него. Партия меньшевиков не была монолитной, в ней существовало несколько течений и групп, преобладающую роль среди которых играли так называемые меньшевики-оборонцы (Н.С.Чхеидзе, И.Г. Церетели, Ф.И. Дан и др.), выступавшие за союз с буржуазией и поддерживавшие лозунг продолжения войны до победы.

Крупной и влиятельной стала партия эсеров. Они также выступали за коалицию с кадетами, входили в состав Временного правительства и оправдывали это тем, что «социализм в России слишком молод и обязательно провалится с треском, если сам попытается встать у государственного руля».

Политическая линия большевиков существенно отличалась от поведения всех других политических сил России. Они, особенно после возвращения в апреле 1917 г. в страну В.И. Ленина, резко выступали против поддержки Временного правительства, за передачу всей полноты власти Советам. Важным лозунгом большевиков стало также требование прекращения участия России в войне.

В условиях двоевластия такая тактика большевиков должна была, по их мнению, очень скоро привести к обострению политической борьбы и завоеванию ими большинства в Советах. И, действительно, их влияние стало стремительно расти, особенно на фоне ряда кризисов власти (апрельский и июльский кризисы Временного правительства) и неудачного наступления на фронте. Результатом сложившейся ситуации стали июльские события в Петрограде.

15.2.2. Кризис власти. Июльские события в Петрограде

3—4 июля 1917 г. в Петрограде состоялись массовые демонстрации под большевистскими лозунгами: «Долой войну!», «Долой Временное правительство!», «Вся власть Советам!». Эти выступления привели к беспорядкам и военным столкновениям (схема 201). Несколько сотен человек были ранены и убиты. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов возложили ответственность за это на большевиков.

8 июля 1917 г. было опубликовано постановление Временного правительства об аресте и предании суду руководителей большевиков

|

(В.И. Ленина, Г.Е. Зиновьева и др.), объявленных германскими агентами и организаторами восстания против Временного правительства. В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев ушли в подполье.

10 июля В.И. Ленин в статье «Политическое положение» объявил июльские события концом двоевластия и победой контрреволюции, что завершило, по его мнению, мирный этап развития революции.

Что касается обвинения большевиков в шпионаже в пользу Германии и их так называемых «немецких денег», то суть проблемы состояла в следующем.

Финансирование революционной деятельности большевиков со стороны Германии в период Первой мировой войны, по мнению большинства зарубежных и отечественных историков, существовало и шло по двум выявленным на сегодняшний день каналам.

Первый канал — через посредничество Александра Парвуса (А.Л.Гельфанд), который активно сотрудничал с германскими спецслужбами и доверенными людьми В.И. Ленина (Я. Ганецким, М. Козловским, Е. Суменсонном, К. Радеком). Именно этот путь описывается в монографии Д.А. Волкогонова «Ленин — политический портрет». Подтверждается это и в книге А. Латышева «Рассекреченный Ленин», в которой приводится документ об изъятии из российских архивов по поручению Ленина 16 ноября 1917 г. материалов, связанных с получением большевиками денег из Германского имперского банка.

Несколько иначе считает современный российский историк Г.Л.Соболев, выпустивший в 2002 г. книгу «Тайна немецкого золота». Он опирается на обширный комплекс отечественных и зарубежных документов и рассматривает различные точки зрения. По его мнению, «золотой немецкий ключ» большевиков вряд ли когда-либо хранился в секретных иностранных или наших архивах и может быть обнаружен только в результате дальнейшей исследовательской работы историков.

Второй канал — через посредничество швейцарского социал-демократа, германского и австрийского агента Карла Моора, который давал деньги большевикам уже в 1917—1918 гг. В 1920-х гг. он возбудил ходатайство о возврате этих денег, и в 1926 г. ему было возвращено 38 400 долларов (около 200 тыс. швейцарских франков), хотя, по-видимому, это были деньги германского Генштаба.

Здесь также необходимо ответить на допрос: были ли В.И. Ленин и большевики немецкими шпионами? В прямом смысле, безусловно, нет. Речь может идти прежде всего лишь о совпадении интересов Германии и большевиков. И те, и другие стремились к военному поражению России.

24 июля 1917 г. было сформировано новое коалиционное Временное правительство во главе с эсером А.Ф. Керенским, пытавшееся проводить центристскую политику и решать сильно обострившиеся после Февральской революции проблемы. Попытка примирить разные политические силы страны на государственном совещании 12—14 августа 1917 г. в Москве не удалась. Большевики объявили бойкот, а правые силы и военные сделали ставку на «сильную личность» — генерала Л.Г.Корнилова.

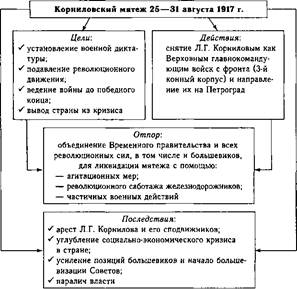

15.2.3. Корниловский мятеж

Установления военной диктатуры в стране для подавления революционного движения, укрепления власти в центре, предотвращения развала фронта и продолжения войны требовали очень многие политические силы.

Первоначально, по-видимому, существовала некая договоренность между А.Ф. Керенским как главой Временного правительства и генералом Л.Г. Корниловым как Верховным главнокомандующим русскими войсками о том, чтобы ввести в Петроград войска для усиления поддержки законной власти. Но вскоре А.Ф. Керенский заподозрил для себя в этом угрозу, да и Л.Г. Корнилов, очевидно, решил сыграть собственную партию, и их дуумвират не состоялся.

В итоге Л.Г. Корнилов двинул войска на столицу и потребовал передать ему всю полноту власти. А.Ф. Керенский расценил это как контрреволюционный мятеж, издал распоряжение о смещении Л.Г. Корнилова с поста Верховного главнокомандующего и обратился за помощью ко всем революционным силам, в том числе и к большевикам.

Был создан широкий антикорниловский фронт, сумевший в короткие сроки ликвидировать выступление военных (схема 202).

Подавление Корниловского мятежа привело к изменению в расстановке политических сил страны. Вновь усилилось влияние большевиков в обществе, началась большевизация Советов. Большевики активно готовились к вооруженному захвату власти.

15.2.4. Альтернативы общественного развития в 1917 г.

К концу лета — началу осени 1917 г. в России имелось несколько альтернатив (возможных путей) развития страны (схема 203).

Их очень точно охарактеризовал великий русский философ Н.А.Бердяев, который считал, что либеральная альтернатива (власть Временного правительства) в России в 1917 г. не имела опоры в народных массах. Он утверждал: «в России революция либеральная, буржуазная, требующая правового строя, была утопией, не соответствующей русским традициям и господствующим в России буржуазным идеям».

Вместе с тем Н.А. Бердяев признает заслугу большевиков в спасении российской государственности. В своей знаменитой работе «Исто-

|

Схема 202

ки и смысл русского коммунизма» он написал: «Народные массы были дисциплинированы и организованы в стихии русской революции через коммунистическую идею, через коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга коммунизма перед русским государством. России

|

грозила полная анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться».

Последствия возможных путей развития представлены в табл.40.

Таблица 40

Возможные пути общественного развития России

|

15.2.5. Крах политики Временного правительства

Временное правительство в период своей деятельности не сумело решить три главных вопроса, являвшихся наиважнейшими для России в 1917 г.: о земле, мире и Учредительном собрании.

Ключевым вопросом для России всегда был земельный. Реформы 1860-х гг. и последующая аграрная реформа не сумели его решить. Свою лепту пыталось внести и Временное правительство. С мая по август 1917 г. министром земледелия был В.М. Чернов, предложивший эсеровскую аграрную программу, сущность которой заключалась в социализации земли. Предполагалось изъятие земли без выкупа из частной собственности и товарного оборота в общественное достояние и передача ее в ведение центральных и местных органов народного самоуправления для последующего уравнительно-трудового землепользования.

Аналогичные требования были зафиксированы в 242 наказах крестьянским депутатам.

Временное правительство, в том числе и В.М. Чернов, считали необходимым рассмотреть земельный вопрос на Учредительном собрании, которое должно было его разрешить.

Под давлением политических противников В.М Чернов вынужден был уйти в отставку, а его преемник правый эсер C.J1. Маслов во второй половине октября 1917 г. представил правительству другой земельный законопроект, предусматривавший сохранение частной собственности на землю, выкуп отчуждаемой помещичьей земли с сохранением помещичьих привилегий. Это означало отказ от программы социализации земли.

Земельный вопрос опять остался нерешенным. Этим блестяще воспользовались большевики, приняв на II Всероссийском съезда Советов Декрет о земле, составленный на основе известных 242 наказов, обеспечив себе тем самым в октябре 1917 г. поддержку основной части населения страны.

Второй кардинальной проблемой в 1917 г. был вопрос о мире, т.е. о выходе России из войны, которую в условиях революции она уже вести была неспособна. Это понимали многие политические силы как входившие в состав Временного правительства, так и его поддерживавшие, и тем более противники, и прежде всего большевики. Но финансовые и морально-политические обязательства по отношению к военным союзникам оказались сильнее, что и послужило одной из предпосылок краха Временного правительства.

И еще одна важная проблема — это созыв Учредительного собрания. Выборы депутатов под разными предлогами откладывались Временным правительством и прошли уже после его свержения.

Все эти события не способствовали общественному спокойствию.

15.3. Октябрьская революция

15.3.1. Приход большевиков к власти. II съезд Советов

На фоне нерешенности основных проблем страны, в условиях постоянной политической нестабильности и кризиса всех сфер жизни общества большевики начали подготовку к вооруженному захвату власти.

15 История России

В конце сентября — начале октября 1917 г. в Петроград возвратился из Финляндии лидер большевиков В.И. Ленин, скрывавшийся там от Временного правительства. Он непосредственно возглавил подготовку к восстанию (схема 204).

|

В народных массах росла уверенность, что изменить положение могут только Советы. 25 октября 1917 г. восставшими был захвачен по-

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 751; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!