КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

История России

Таблица 36

|

| Государственная дума и опыт российского парламентаризма (1906 - 1917) |

| Время работы | Партийно-политический состав и его численность | Руководство Государственной думы | Основные вопросы и направления деятельности |

| III Государственная дума — 1 ноября 1907 г.— 9 июня 1912 г. | Октябристы — 136, националисты — 90, правые — 51, кадеты — 53, прогрессисты и мирнообновлен- цы — 39, социал-демократы — 19, трудовики — 13, беспартийные — 15, национальные группы — 26. Всего: 442 депутата | Председатели: октябристы Н.А. Хомяков (1907—1910), А.И. Гучков (1910—1911), М. В. Родзянко (1911—1912) | Утверждение аграрного законодательства по реформе П.А. Столыпина (1910). Принятие рабочего законодательства. Ограничение автономии Финляндии |

| IV Государственная дума — 15 ноября, 1912 г.— 6 октября 1917 г. | Октябристы — 98, националисты и умеренные правые — 88, группа центра — 33, правые — 65, кадеты — 52, прогрессисты — 48, социал- демократы—14, трудовики — 10, беспартийные — 7, национальные группы — 21. Всего: 442 депутата | Председатель — М.В. Родзянко (октябрист) | Поддержка участия России в Первой мировой войне. Создание в думе прогрессивного блока (1915) и его конфронтация с царем и правительством |

• административные — сопротивление части государственного аппарата;

• социально-политические — борьба политических сил, как правых, так и левых, увидевших в реформах П.А. Столыпина угрозу своему влиянию;

• личные — сложные отношения с Николаем II и его ближайшим окружением.

В условиях острой политической борьбы осуществлялась работа российского парламента — Государственной думы, основные вехи деятельности которой приведены в табл. 36.

Реформы, проведенные в стране под воздействием революции 1905— 1907 гг., как это почти всегда бывало в истории России, оказались запоздалыми и были возможны только в тех рамках, на которые соглашалось самодержавие или на которые вынуждал народ. В связи с этим в общественном сознании стало формироваться представление о том, что революционное давление на власть становится предпочтительным средством политической борьбы в России. И события 1917 г. это подтвердили.

14.6. Россия в Первой мировой войне (1914-1918)

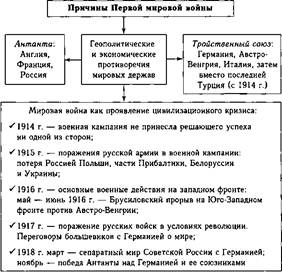

Первая мировая война была вызвана острыми экономическими и геополитическими противоречиями между главными мировыми державами. Эти противоречия обусловливались столкновением интересов Англии, Франции, Германии, России, Австро-Венгрии и других стран (схема 195).

Особую активность в международных отношениях проявляла Германия, стремившаяся к мировому господству и силовому переделу мира. Такая линия поведения привела к враждебным отношениям между Германией и Англией (преимущественно из-за колоний), а также Францией (из-за Эльзаса и Лотарингии, захваченных немцами в результате франко-прусской войны 1870—1871 г., и Марокко, которое обе страны пытались превратить в колонию). И у России существовали серьезные противоречия с Германией (прежде всего торгово-экономические, а также геополитические, связанные с вопросом о контроле над проливами и влиянием в Турции) и Австро-Венгрией (из-за господства на Балканах).

Россия после поражения в войне с Японией не могла решать самостоятельно масштабные международные задачи, проводила осторожную политику, но не оставляла своих традиционных внешнеполитиче-

Схема 195

Схема 195

|

ских приоритетов в борьбе за влияние на Балканах и проливы в Черном море.

В 1907 г. Россия примкнула к франко-английскому союзу, что окончательно оформило военно-политический блок, именовавшийся Антантой (в переводе с франц. — сердечное согласие). Ему противостоял Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия, которую с 1914 г. заменила Турция), образовавшийся в конце XIX в. В итоге мир раскололся на два противоборствующих блока, неустранимые противоречия между которыми привели к мировому военному конфликту.

Поводом к войне послужило убийство в 1914 г. в г. Сараево членом сербской националистической организации «Младо Босна» (боролась за освобождение Боснии и Герцеговины от австро-венгерской оккупации и создание единого югославского государства) Гаврилой Принципом наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. В ответ на это Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, а затем объявила войну. Россия как гарант независимости Сербии начала общую армейскую мобилизацию. Германия потребовала ее прекращения, но, получив отказ, 19 июля 1914 г. объявила России войну (табл. 37). 21—22 июля в войну вступили союзники России— Франция и Англия. 26 июля было объявлено о состоянии войны между Россией и Австро-Венгрией. Впоследствии к воюющим сторонам присоединились еще более 30 государств.

Стремительное наступление русских войск в Восточной Пруссии помогло на Западном фронте англо-французским войскам выиграть сражение на р. Марне и предотвратить падение Парижа, так как Германия была вынуждена перебросить войска с Западного на Восточный фронт. Однако ошибки русского командования привели к поражению в Восточной Пруссии. Общие потери составили 250 тыс. солдат и офицеров (убитыми, ранеными, попавшими в плен и без вести пропавшими). На Юго-Западном фронте русская армия выиграла в целом у Австро- Венгрии Галицийское сражение (август — сентябрь 1914 г.), заняла Восточную Галицию и оттеснила австрийцев к Карпатам.

В конце октября 1914 г. германские и турецкие корабли обстреляли русские города Причерноморья: Одессу, Севастополь, Феодосию и Новороссийск. В ответ на это Россия, а затем Англия и Франция объявили Турции войну. На Кавказе возник новый театр военных действий между Россией и Турцией.

Военная кампания 1914 г. не принесла решающего успеха ни одной из сторон. Германия не сумела реализовать «план Шлиффена», согласно которому предполагался быстрый разгром противника на Западе и Востоке.

В 1915 г. Западный фронт стабилизировался, и там в основном происходила позиционная борьба. Германия сосредоточила главные военные силы на Восточном фронте с целью разгрома России и вывода ее из войны. В результате упорных боев Россия потеряла Польшу, части Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины.

В этих условиях император Николай II 23 августа 1915 г. принял обязанности верховного главнокомандующего вместо великого князя Николая Николаевича, который руководил русской армией с начала войны.

Осенью 1915 г. русско-германский фронт стабилизировался по линии Рига — Двинск — Барановичи — Пинск, и, несмотря на общую неудачу в военной кампании 1915 г., Россия устояла, сохранила верность союзникам и продолжала сражаться.

В 1916 г. Германия вновь направила основной удар против Франции. Практически весь год шли кровопролитные бои под французской

Таблица 37

Ход боевых действий в период Первой мировой войны

|

Окончание табл. 37

|

крепостью Верден. С целью ослабления натиска на франко-германс- ком фронте Россия предприняла наступление на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии. Знаменитый Брусиловский прорыв, поставил на грань катастрофы союзника Германии, что вынудило ее перебросить части с Западного фронта.

На кавказском театре военных действий русская армия провела ряд успешных военных операций, что привело к взятию крепости Эрзе- рум и порта Трапезунд — главных баз турок для действия против российского Закавказья.

В конце 1916 г. стратегическая инициатива в войне перешла к Антанте.

Февральская революция 1917 г. не привела к выходу России из войны, так как Временное правительство объявило о верности союзническому долгу. Однако военные операции (в Галиции и Белоруссии) завершились провалом. Фронт распался, страна требовала прекращения войны. Большевики после прихода к власти на основании декрета о мире, принятого на II съезде Советов, начали переговоры с Германией.

Советская Россия вышла из Первой мировой войны, заключив с Германией и ее союзниками сепаратный и крайне унизительный для себя Брестский мирный договор (март 1918 г.), в соответствии с которым от России отторгались огромные территории (Польша, Прибалтика, Украина, часть Белоруссии и Закавказья). Она обязывалась заплатить большую контрибуцию (3 млрд рублей) и прекратить революционную пропаганду в странах Центральной и Восточной Европы.

Страны Антанты на Западном фронте добились победы над германским блоком, закрепив это в 1919 г. Версальским мирным договором.

Россия понесла в войне самые значительные потери по сравнению с другими странами-участниками — 9 млн 347 тыс. человек (безвозвратные, санитарные потери и попавшие в плен). Потери основных противников составили: Германии — 7 млн 860 тыс. человек, Австро- Венгрии — 4 млн 880 тыс.

14.7. Культура

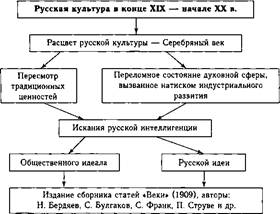

Модернизационные процессы в ^оссии на рубеже XIX—XX вв. привели к переломному состоянию культурно-духовной сферы общества. Начался пересмотр устоявшихся ценностей, поиск нетрадиционных идей в духовной сфере. Этот период иногда называют Серебряным веком русской культуры. В общественном сознании доминировала атмосфера переходного времени, переживаемого страной. В наибольшей степени это отразилось на настроениях интеллигенции, часть которой видела выход в религиозно-нравственных началах. Русская культура начала XX в. была уникальна и своеобразна, но по своему уровню и потенциалу не уступала мировой (схема 196).

Народное образование. В начале XX в. в сфере образования были достигнуты существенные положительные результаты. Увеличилось общее число учебных заведений различных типов и количество учащихся в них. Это дало возможность поднять общую грамотность населения страны (лиц старше восьми лет) до 38—40% (канун 1917 г.).

В 1908 г. был принят закон о поэтапной школьной реформе, согласно которому предполагалось в течение 10 лет ввести обязательное бесплатное начальное обучение, но осуществить это не удалось. Больше половины населения страны (в основном крестьянство) оставались неграмотными.

Основной формой средних учебных заведений продолжали оставаться классические гимназии и реальные училища, число которых заметно возросло.

Продолжало динамично развиваться и высшее образование. В 1909 г. открылся новый университет в Саратове. К 1914 г. в России было уже 150 вузов, в которых обучались свыше 127 тыс. студентов.

|

Важную роль играли частные учебные заведения (Психоневрологический институт В.М. Бехтерева, Вольная высшая школа П.Ф. Лесгафта и др.). В них преподавали крупные ученые (И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский и др.).

Заметно расширялось женское высшее образование. В 1900 г. в Москве вновь были открыты Высшие женские курсы В.И. Герье, закрытые в 1888 г. Аналогичные курсы создавались и в ряде губернских городов (Саратове, Одессе, Ростове, Харькове и др.). Все они финансировались за счет негосударственных средств. В 1911 г. был принят закон, уравнивающий права женщин и мужчин в получении высшего образования.

Печать и книжное дело. В области книгоиздания и выпуска периодики Россия добилась больших успехов. В первое десятилетие XX в. по количеству издаваемых книг Россия вышла на третье место в мире после Германии и Японии. Выходило много периодических изданий. Если в начале века выпускалось 125 легальных газет, то в 1912 г. их стало уже больше тысячи.

Наиболее крупными книгоиздателями того времени были:

• А.С. Суворин (1834—1912), который издавал одну из самых влиятельных и многотиражных газет «Новое время». Наряду с дорогими подарочными изданиями и справочниками («Вся Россия», «Вся Москва», «Весь Петербург») он выпускал литературу по общедоступным ценам в серии «Дешевая библиотека»;

• И.Д. Сытин (1851 —1934), начинавший свою трудовую деятельность учеником в книжной лавке в Москве. Затем он открыл собственное дело по производству и продаже лубочных картинок, имевших огромный спрос. К началу XX в. И.Д. Сытин сосредоточил в своих руках издание и продажу просветительской и художественной литературы для простого народа через особую систему распространения, главными в которой были книгоноши (их называли офени);

• А.Ф. Маркс (1838—1904), издававший один из самых популярных и известных журналов «Нива», к которому в качестве приложений выходили собрания сочинений отечественных и зарубежных писателей.

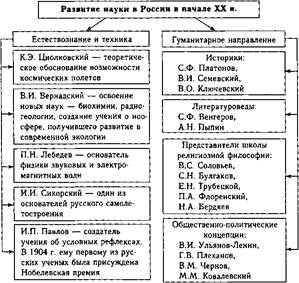

Наука. Уровень развития отечественной науки напрямую зависел от социально-экономического положения России. Российские ученые внесли свой весомый вклад в мировую науку (схема 197).

Создателем русской научной школы физиков был П.Н. Лебедев (1866—1912). Он впервые экспериментальным путем получил и исследовал природу и распространение миллиметровых электромагнитных волн, открыл и измерил давление света на твердые тела и газы. Его ра-

Схема 197

Схема 197

|

боты сыграли большую роль в разработке теории относительности и квантовой механики. Имя П.Н. Лебедева носит в настоящее время Физический институт Российской академии наук.

В.И. Вернадский (1863—1945) своей практической работой и научными исследованиями заложил основы новых наук: биохимии, биогеохимии, радиогеологии. Его учение о биосфере и ноосфере впоследствии стало фундаментом современной экологической науки. В.И. Вернадскому была присуща широта взглядов и интересов. Кроме науки он занимался и общественно-политической деятельностью, был одним из лидеров кадетской партии.

Мировое признание получили работы великого русского ученого- физиолога И.П. Павлова (1849—1936), создавшего учение об условных рефлексах. В 1904 г. ему первому из русских ученых за исследования в области физиологии пищеварения была присуждена Нобелевская премия. Аналогичной высшей международной награды удостоился в 1908 г. другой русский ученый И.И. Мечников (1845—1916) за открытия в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

В начале XX в. ученые продолжили теоретические изыскания К.Э. Циолковского (1857—1935), в которых он обосновал возможность космических полетов в будущем.

В 1913 г. на Русско-Балтийском заводе в Санкт-Петербурге началось производство первого отечественного многомоторного самолета «Илья Муромец» конструкции И.И. Сикорского.

Серьезными научными исследованиями в области гуманитарных наук занимались историки С.Ф. Платонов (1860—1933), Н.П. Павлов- Сивальский (1869—1908), В.И. Семевский (1849—1916), а также литературоведы С.Ф. Венгеров (1855—1920), А.Н. Пыпин (1833—1904) и многие другие.

На рубеже столетий в России сложилась очень сильная школа религиозной философии, которую представляли B.C. Соловьев (1853—1900), С.Н. Булгаков (1871 — 1944), Е.Н. Трубецкой (1863—1920), П.А. Флоренский (1882—1943), Н.А. Бердяев (1874—1948). В своих трудах они вели поиски нового религиозного сознания и русской идеи и оказали сильное влияние на ментальность русской интеллигенции. Религиозная идеалистическая философия была одним из проявлений духовного ренессанса Серебрянного века и оказала воздействие на многие направления художественной культуры.

Художественная культура. Для нее характерны идейная противоречивость и неоднозначность не только художественных течений, но и творчества отдельных писателей, художников, композиторов. В это время возникает модернизм (в переводе с франц. — новейший, современный), включавший такие сложные художественные явления, как символизм, акмеизм, футуризм и др. (схема 198). В них проникает дека- денство (в переводе с франц. — упадок) с проповедью безнадежности и упаднических настроений.

Литература. В начале XX в., с одной стороны, сохранялись традиции критического реализма, который продолжали развивать A.M. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко и др.; а с другой — происходил поиск новых изобразительных средств и форм в русле модернистических тенденций, отличавшихся философскими, этическими и эстетическими позициями, разнообразием стилистических и языковых выражений, парадоксальностью рифм и образов.

Принципы символистов отстаивали В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт. К акмеистам принадлежали Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Ман-

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 561; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!