КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стратегия, программа и методы социологического исследования 7 страница

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ной, т.е. исходной, является адаптационная функция. Благодаря культуре, применению ее норм, ценностей, образцов поведения каждый индивид и любое сообщество индивидов (семья, этнос, профессиональная группа, социально-территориальная структура -город, деревня и т.п.) адаптируются, приспосабливаются к изменяющимся условиям окружающей природной и социальной среды. Адаптационная функция культуры позволяет людям, руководствующимся ее ценностями и нормами, обычаями и традициями, во-первых, приспосабливаться к окружающей среде, во-вторых, приноравливать ее к своим потребностям и интересам. Культура способна выполнять эту функцию, потому что она, как это доказал еще Э. Дюркгейм, предлагает или навязывает отдельным индивидам и группам идеалы, нормы, стандарты поведения, которые их мотивируют к одним поступкам и способам действия, но побуждают воздерживаться от других. В результате этого в обществе, по утверждению Т. Парсонса, создается сложная сеть позиций индивидов и групп, включающая в себя систему «ролевых статусов» -каждый индивид обладает определенными экспектациями (ожиданиями) определенных способов поведения других индивидов в определенных ситуациях и одновременно соотносит свои поступки с экспектациями других индивидов. Вследствие этого складывается адаптация индивидов не только к окружающей среде, но и к действиям других индивидов.

Адаптационная функция культуры тесно связана с ее познавательной функцией. Суть ее заключается в вооружении человека знаниями, необходимыми для овладения силами природы, для познания общественных явлений и тенденций их развития, для определения в соответствии с этим определенной линии поведения, своей гражданской позиции. В осуществлении этой функции решающая роль принадлежит такому специфическому компоненту культуры, каковым является наука, призванная генерировать новые знания и находить пути и средства реализации полученных знаний в технических средствах, в способах практической деятельности. Очень большую роль в осуществлении познавательной функции культуры играет искусство, способное проникнуть в глубинные пласты духовного мира человека, в его стремления, надежды, радости, тревоги, ожидания.

Огромное значение имеет социализирующая функция культуры, позволяющая каждому индивиду, включенному в процесс восприятия и усвоения существующих в обществе ценностей и

норм, формироваться как личность. Именно в процессе социализации формирующаяся личность через усвоение и творческое воспроизведение ценностей, норм, идеалов приобретает социальные качества, самореализуется в определенных видах деятельности, становится саморазвивающимся субъектом социальных процессов.

Создавая необходимые для ориентации человека нормы, правила, стандарты поведения, культура выполняет еще одну важную функцию - нормативную. Сущность ее заключается в том, что культура, выступая в качестве совокупности идеалов, норм, образцов поведения, предписывает человеку определенные стандарты и правила, в соответствии с которыми складываются образ жизни людей, их установки и ценностные ориентации, ролевые ожидания и способы деятельности.

Донося до нас голоса прошлого, создавая возможности для диалога поколений и эпох, связывая прошлое с настоящим и подготавливая наступление будущего, культура выполняет трансляционную функцию. Важную роль в ее осуществлении выполняет традиция как способ сохранения и воспроизводства определенных образцов и ценностей, органично связанная с новацией как способом обновления культуры.

С этой функцией органично взаимосвязана функция производства новых, ранее не существовавших значений, знаний, ценностей и норм. В рамках существующей культуры в процессе ее воспроизводства и развития возникают новые символы, образы, стили, картины мира, способы духовного и практического освоения мира. Достаточно вспомнить такие этапы процесса развития культуры, как классика, модерн, постмодернизм, чтобы стала рельефно ощутимой новаторски-творческая сущность культуры, неотделимая от производства все новых и новых символов, значений, форм, стилей и т. п.

Воспроизводя в своем развитии издавна существующие ценности и обогащая духовный арсенал человека и человечества новыми ценностями и значениями, культура выполняет вместе с тем функцию целеполагания. Она помогает человеку сформулировать социально значимые цели, сконцентрировать на них свои способности, возможности, действия и, руководствуясь существующими в обществе ценностями и нормами, а в случае необходимости, дополняя и перекрывая их новыми ценностями и нормами, открывает перед обществом новые горизонты духовного и социального творчества.

Существенную роль во все времена, а особенно в нашу эпоху, когда осуществляется переход человечества к новому типу цивилизации — информационной или, как ее еще называют, ноосфер-ной, играет информационная функция культуры. Она позволяет дать индивиду, социальным группам, обществу в целом достоверную, объективно верную информацию, без чего невозможна сама организация общественной жизни людей, их ориентация на те или иные виды деятельности и социальных отношений.

Культура не только формирует способы ориентации и деятельности человека в мире, но и является мощным фактором воспроизводства и развития его энергетики, а в этом большую роль играет ее игровая функция. Именно через игру ребенок входит как формирующаяся личность в мир взрослых, усваивает определенные социальные роли и ценности, через игру в театре и кинематографе творцы культуры доносят до зрителей и слушателей идеалы, ценности и нормы поведения. В спортивной игре и в карнавальных празднествах люди получают разрядку от сложностей повседневной жизни, создают пространство для творческой игры своих духовных и физических сил, без чего не бывает и самой культуры.

Существенное значение имеет сигнификативная (от англ. sign — знак) функция культуры, представляющая из себя приписывание значений и ценностей определенным явлениям, процессам, событиям, людям. Например, звездное небо не имело для первобытного человека никакого значения, пока он не вовлек небесное пространство в круг своих мифологических представлений, а затем и астрологических предсказаний. В дальнейшем эта функция проявляется в осмыслении мира путем выявления его значений через религию, философию, поэзию, науку.

С сигнификативной функцией культуры тесно связана ее коммуникативная функция. Она реализуется посредством передачи, приема, осмысления информации, общения людей, их групп, общностей, организаций.

Важное значение имеет мотивационная функция культуры, состоящая в том, что она формирует мотивы действий людей, побуждающие их к определенным поступкам, делам и т.д.

Только что описанная функция органично связана с мобилизующей функцией культуры, которая побуждает людей к определенным действиям и мобилизует их волю, интеллект, чувства, действия для достижения определенных целей.

Культура выполняет и речаксационпую функцию, т.е. помогает человеку расслабиться, организовать свой отдых, восстановить физические и духовные силы.

Кроме этого культура выполняет еще одну важную функцию: накопление и передачу из поколения в поколение социального опыта.

Взаимодействие названных функций позволяет культуре выполнять еще одну, едва ли не важнейшую, функцию — воспитательную. Создавая возможности для усвоения ценностей и норм, ориентируя человека на определенные поступки и предостерегая от других, подвигая его к определенным целям, культура всем богатством своего содержания, форм, стилей и образов воспитывает человека как духовно развитую и социально активную личность.

Интегрированным результатом взаимодействия всех охарактеризованных функций выступает еще одна, чрезвычайно важная и решающая функция культуры - человекотворческая Будучи творением человека, культура в своем функционировании и развитии формирует человека, творит его по определенному образцу, определяемому ее ценностями, нормами и идеалами.

Человеко творческая функция существовала всегда, но особенно большую значимость приобретает она в XXI веке, когда резко возрастает не только роль творца культуры, но и ее потребителя, точнее сказать: сотворца- читателя, слушателя, зрителя. Этот сотворец должен - каждый по-своему - вместе с художником, писателем, композитором и т.п. доформировать, завершить текст, картину, мелодию, ритм до целостного совершения. Только в таком случае происходит творческое взаимодействие художника и читающей, зрительской, слушательской публики не через анонимный и рассчитанный на усредненный, не очень развитый вкус потребителя, не по обочине духовной жизни человека— будь он творец культуры или ее взыскательный потребитель, - а через эпицентр его духовного самоопределения и саморазвития.

Итак, в культуре существует внутренне присущая ей упорядоченность, структурированность. Причем структура эта обладает конкретной исторической конфигурацией и дифференцируется не только в социальном пространстве, изменяясь от страны к стране, от народа к народу, но и в социальном времени, изменяясь от одной исторической эпохи к другой. Вследствие этой многогранной социодинамики система культуры и становится мощным фактором структурирования социального мира, соопределяет динамику его социальной структуры.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Почему культура выступает средством структурирования общества?

2. Каковы два главных фактора взаимодействия культуры с социально-

стратификационными изменениями в обществе?

3. Что такое институционализированные нормы и образцы поведения?

4. Как в социальной структуре общества возникают группы, способные

нарушать или отвергать доминирующие культурные нормы и ценно

сти?

5. Каковы основные типы социального структурирования в зависимо

сти от интегрированности или дезинтегративности предписываемых

культурой норм и целей, средств их достижения?

6. Чем отличается социоструктурное влияние элитарной, народной,

массовой культуры, кича, субкультуры и контркультуры на струк

турные трансформации общества?

Литература

1. Бабосов Е.М. Прикладная социология. Гл. 12. Мн, 2000.

2. Кравченко А.И. Культурология. Разд. П. М., 2000

3. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура //Социоло

гические исследования. 1992, № 2.

4. Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социологические иссле

дования. 1992, № 3, № 4.

5. Мертон Р.К. Явные и латентные функции //Американская социоло

гическая мысль. Тексты. М., 1996.

6. Парсонс Т. Функциональная теория изменения //Американская со

циологическая мысль. Тексты. М., 1996.

7. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998.

8. Смелзер Н.. Социология. Гл. 2 М, 1994.

9. Фролов С.С. Социология. Гл. 3. М., 1996.

Раздел четвертый СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Глава 24. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Глава 24. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

С самого начала своего возникновения, со времени О. Конта, социология рассматривает взаимодействия человека и общества не только и не столько в статике, сколько в динамике, в процессе социальных изменений. Очевидно, что в обществе нет неизменяемых объектов и субъектов: изменяются социальные связи и взаимодействия между людьми, их социальные статусы и роли; изменяется социальная структура общества, доминирующие в нем ценности, нормы и стандарты поведения; изменяются научные и религиозные взгляды, моральные нормы; возникают новые, ранее не существовавшие виды искусства, типы и формы государства, нормы права и т.д. Все эти перемены в общественной жизни охватываются понятием «социальные изменения».

Что же такое социальные изменения?

В широком смысле слова под социальными изменениями понимают переход социального объекта из одного состояния в другое, любую модификацию в социальной структуре общества, в его институтах, в представлениях людей об обществе.

В более узком и точном смысле термин «социальные изменения» означает многообразные перемены, происходящие в течение определенного времени в обществе как целостной системе, в его социальной структуре, в социальных общностях, группах, институтах, организациях, в социальных статусах и ролях отдельных личностей, в их взаимодействиях между собой и с чюбыми структурными компонентами общества.

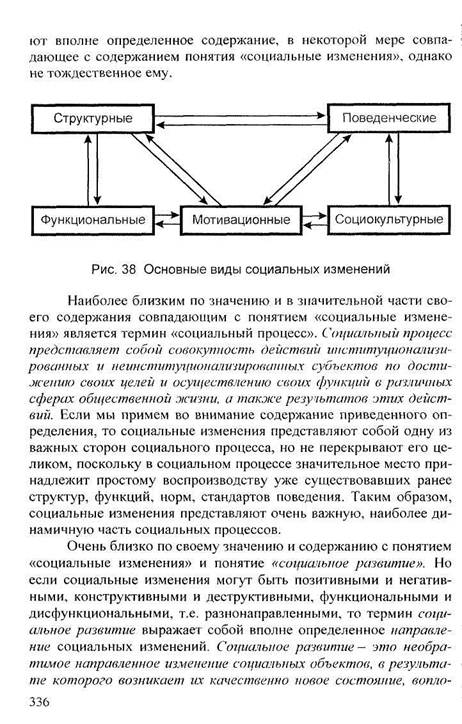

Обычно в социологии всю совокупность социальных изменений подразделяют на пять основных видов. К первому виду социальных изменений относятся перемены, происходящие в различных социально-структурных компонентах общества, например, в структуре профессиональной общности, в структурах власти, структуре господствующих в обществе ценностей и т.д. Этот вид социальной динамики называют структурными социальными из- 332

непениями. Речь в данном случае идет о процессе структурной дифференциации. Выдающийся американский социолог Т. Пар-сонс утверждал, что «любую систему, с одной стороны, можно представить как структуру, г.е. как ряд единиц или компонентов со стабильными свойствами (которые, конечно, могут быть и отно-шенческими), а с другой стороны - как события, процессы, в ходе которых «нечто происходит», изменяя некоторые свойства и отношения между единицами» (7; 479).

Наряду со стабильными, относительно неизменными состояниями социальной системы, в определенные моменты времени происходят структурные изменения, считает Т. Парсонс, дифференциация системы, когда ее основные структурные единицы приобретают более сложные функции или осуществляется структурная реорганизация, т.е. переструктурирование системы. Этот процесс прослеживается им посредством анализа изменения производственных функций семьи, которая с самого начала своего возникновения была основной производственной единицей, но по мере усложнения процесса производства она оставляла за собой все меньшую часть выполнения этой функции, передавая ее сначала агрегату родственных единиц, в котором сотрудничают несколько родственных семей, а затем - и более сложным социальным структурам — трудовым коллективам, объединениям, корпорациям, где происходит полное высвобождение социальной организации из уз родства. Одновременно с такими изменениями в составе людей, осуществляющих процесс производства, происходит дифференциация профессиональных ролей, выполняемых различными индивидами, в том числе возникает структурализация работающих на руководителей и подчиненных, возникают и становятся все более сложными и разнообразными нормативные компоненты структуры (наборы требований и предписаний к персоналу, виды поощрения и санкции к нерадивым работникам и т.п.), создаются обобщенные комплексы производственных, профессиональных, социальных норм, применимых не к одной структуре коллектива, а ко многим разноструктурным организациям и системам.

Второй вид социальных изменений включает в себя обширную и многообразную совокупность социальных процессов, таких, например, как изменение поведения индивидов и их групп в различных социальных ситуациях, изменение взаимодействий людей с теми или иными социальными институтами (с политическими

партиями, религиями и т.д.). Сюда входят изменения, в ходе которых осуществляются взаимодействия типа солидарность, напряженность, ассимиляция, конфликтность и т.п. Этот вид социальных перемен называется поведенческими социальными изменениями.

Большая совокупность социальных изменений связана с трансформацией функций различных социальных систем, сообществ, организаций, институтов. Например, в результате всенародного референдума, проведенного в Беларуси в ноябре 1996 г., произошли существенные перемены в верховных органах законодательной власти республики - вместо прежнего Верховного Совета сформирован новый двухпалатный парламент, в котором значительно изменились выполняемые им функции, произошло их уточнение, распределение между Советом республики и Народной палатой, обогатилось и углубилось их содержание, изменились формы осуществления. В главе, раскрывающей сущность и роль социальных институтов, подробно освещен процесс превращения латентных, скрытых функций производственных организаций в явные, что приводит к серьезным сдвигам в развитии общества, его отдельных сфер. Подобного рода перемены и трансформации называются функциональными социальными изменениями.

В социодинамике общественного развития важную роль играют перемены, происходящие в сфере мотивации индивидуальной и групповой деятельности людей. Мотивация представляет собой процесс развертывания содержания потребностей, для удовлетворения которых субъект социального действия - индивидуального или группового (личность, группа, организация, социальный институт и т.д.) - разворачивает и осуществляет активную, целенаправленную деятельность. Это означает, что мотивация сама представляет собой процесс изменений и одновременно предполагает активную деятельность, направленную на изменения как объекта действия (предметы внешнего природного и социального мира), так и самого действующего субъекта. Происходящие в обществе социальные изменения, с одной стороны, обусловливают перемены в мотивации деятельности, а с другой - сами являются результатом перемен в мотивационной сфере. Например, в процессе становления рыночной экономики в Беларуси, других странах СНГ, коренным образом меняется мотивационная сфера деятельности не только предпринимателей, властных структур, но и огромных масс населения. На передний план выдвигаются мотивы достижения прибыли, экономической выгоды, денежного возна-

граждения, личного коммерческого успеха, что оказывает мощное влияние на сознание и поведение индивидов и их различных общностей - семейных, профессиональных, территориальных и т.д. Совокупность подобного рода перемен в сфере мотивов называется мотивациоиными социальными изменениями.

Большую группу социальных переменных, выполняющих важные интеграционные, нормативные, регулятивные функции в обществе, составляют социокультурные изменения. Подобного рода социальные изменения представляют собой сложный многоплановый процесс социокультурной динамики, в ходе развертывания которой меняются не только системы ценностей, норм, образцов поведения, но и, как показал выдающийся российско-американский социолог П.А. Сорокин, сами основополагающие принципы культуры, ее «доминирующая сверхсистема». Так, сверхсистема чувственной культуры античного мира сменяется в эпоху Средневековья сверхсистемой идеациональной культуры, основополагающим принципом которой становится бесконечность, сверхчувственность и сверхразумность Бога. Однако процесс социокультурных изменений на этом не заканчивается. Идеациональная культура постепенно приходит в упадок, ей на смену вновь приходит чувственная сверхсистема культуры, воплощенная ярче всего в искусстве эпохи Возрождения. И такие перемены в культуре происходят вплоть до нашего времени, когда совершается «разрушение чувственной формы западного общества и культуры, за которым последует новая интеграция столь же достойная внимания, какой была чувственная форма в дни своей славы и расцвета» (8; 433).

Все пять видов социальных изменений взаимосвязаны друг с другом и своими совокупными действиями воплощают многообразие проявлений социальной динамики. Их взаимосвязь изображена на рис. 38.

Социальные изменения не только многообразны, они охватывают все сферы общества, все уровни и звенья его структуры, все его подсистемы - экономическую, социальную, политическую, социокультурную, все выполняемые ими функции. Поэтому термин «социальные изменения» толкуется не только очень широко, но и по-разному различными социологами, политологами, философами. Наряду с ним и в близком по содержанию значении употребляются и другие термины: социальное развитие, социальная динамика, социальный процесс, социальная эволюция, социальный прогресс, социальное взаимодействие и т.п. Все эти термины име-

|

щающееся в трансформации его состава или структуры, возникновении или исчезновении его элементов и связей, изменении его функций. Например, политическое развитие сопровождается существенными изменениями во взаимодействии макро- и микрофакторов власти, ведущими к повышению соответствия политической системы другим сферам общественной жизни, повышению способности применять гибкие стратегии и технологии властвования.

Социальная динамика тоже очень близка по своим характеристикам к тому, что называют социальными изменениями. Термин «социальная динамика» является, однако, более узким по своему содержанию, чем понятие «социальные изменение». В этом термине фиксируются, главным образом, факторы социальных изменений, деятельность субъектов этих изменений и результаты такой деятельности.

Существенное значение в социологии имеет типологизация социальных изменений. Наиболее важными типами социальных изменений является следующие.

Институциональные и общностиые изменения. Как мы уже отмечали в главе 18, значительная и очень важная часть жизнедеятельности общества институционализирована, т.е. осуществляется посредством деятельности социальных институтов - государства, права, политических партий, системы образования, семьи и т.п. Отметим, в частности, возросший в последние годы интерес не только социологов, но и широкой общественности к изменениям структуры, функций, форм семьи, отношений между ее членами. В круг этого интереса входят изучение изменений ролей и функций членов семьи, направленности действий по выбору супруга, изменений взаимоотношений в семье, приводящих к разводу и т.д. Возрастающее значение приобретает изучение социальных изменений, вызванных распадом Советского Союза и последующей трансформацией политической системы в постсоветских странах. Здесь особенно важную роль играют изменения, связанные с демократизацией общества, с возникновением новых типов государственного правления - президентства, парламентаризма; появлением новых тенденций в электоральном процессе (в политических ориентациях и позициях избирателей, в динамике их политических предпочтений и т.д.); во взаимодействиях субъектов политической деятельности, в изменениях содержания, структуры, функций и механизмов государственного управления.

Общностпые изменения характеризуются тем, что, в отличие от институциональных, они охватывают сферу деятельности не одной, а нескольких взаимосвязанных областей. Такой именно характер носили социальные изменения, происходившие в период смены рабовладельческого общества феодальным, а феодального — капиталистическим. Во втором из названных процессов становлению капитализма предшествовали несколько взаимосвязанных и очень существенных изменений - кризис сеньоральных повинностей, разрушавший экономическую основу феодализма, Гуттен-берговско-Скарининская книгопечатная революция, Возрождение, Великие географические открытия, протестантская революция, вызвавшая к жизни дух капитализма. Все эти изменения выходили за сферы деятельности какого бы то ни было из существовавших социальных институтов, оказывали мощное воздействие на все сферы общества и носили вследствие этого общностный (т.е. распространяющийся на все общество) характер.

Инновационные изменения — это возникновение новых способов и результатов деятельности людей, которых не существовало на предыдущих стадиях общественного развития. Сущность этих изменений составляет инновационная деятельность индивидов и их групп, а их содержание - комплексный процесс создания, распространения и практического использования различных новшеств (нововведений) для удовлетворения социальных потребностей, изменяющихся под воздействием развития общества или вновь возникающих (например, потребность в радиоэлектронных средствах информации).

Сам термин «инновация» вошел в социологию в конце XIX в. через антропологию и этнографию, где используется при исследовании процессов изменений в субкультуре, выступая в качестве антонима термину «традиция», затем стал широко применяться при исследовании изменений в сферах экономики, политики, науки, техники. Выдающийся немецкий социолог М. Вебер раскрыл важнейшую инновационную роль религиозных институтов, в частности, протестантской этики в становлении духа капитализма, в возникновении капиталистической экономической системы. Т. Парсонс показал важное инновационное значение философии, теологии, права и социологии в современном обществе.

Обычно в социологии выделяются четыре взаимосвязанных компонента в структуре инновационных изменений. Первым из них является само новшество, в какой бы сфере оно ни появля-

лось— в экономической, политической, социальной, научной, технической и т.п. К числу нововведений относятся и новые научные идеи, и новые технические изобретения, и новые политические структуры, и новые социальные роли. Второй элемент нововведений составляют новаторы, т.е. люди, создающие новшества или осуществляющие их реализацию в той или иной сфере общественной жизни. Новаторы, как правило, выделяются своими развитыми способностями, целеустремленностью, высокими волевыми качествами, умением сконцентрировать все свои интеллектуальные и физические ресурсы на решении той или иной задачи, достижении поставленной цели. М. Вебер раскрыл большую значимость личной харизмы (необычайная способность оказывать влияние на других людей) в деятельности политических и религиозных новаторов.

Третий компонент инновационных изменений — агенты диффузии, или распространите пи нововведений Это, как правило, ученики и соратники новатора, создающего новые идеи, проекты, технические средства и т.п. Именно такую роль играли, например, апостолы- ученики Христа- в распространении христианского миропонимания. Четвертым компонентом инновационных изменений являются оцениватели, аоспреемники появляющихся новшеств. Социальная оценка нововведений постоянно сопровождает инновационные изменения, но при ее социологическом анализе можно выделить экспериментальную фазу и следующую за ней фазу принятия решений Первоначальное принятие нововведений небольшим кругом лиц представляет собой экспериментальную фазу, а последующее более широкое их применение приводит к фазе принятия решений - применять ли предложенные нововведения, а если применять, то в каких сферах и в каких масштабах. Например, в период холодной войны и существования острой международной напряженности научно-технические нововведения, осуществлявшиеся в Советском Союзе и США, оценивались и применялись, в первую очередь, в военно-промышленном комплексе (компьютерная, лазерная, ракетная техника и др.), а затем уже переносились в гражданские сферы общества.

В принятии решений относительно применения нововведений могут существовать три возможных ситуации. Они таковы:

1) отвержение временно принятого нововведения (например, замена парламентского типа власти в Беларуси в 1994 г. на президентский тип);

2) полное принятие новых типов структур и отношений при

соответствующем вытеснении прежних структур и отношений

(например, создание и повсеместное распространение в Беларуси

так называемой «президентской вертикали», пронизывающей со

бой все властные и управленческие структуры и способы взаимо

отношений между ними);

3) непрочное, противоречивое следование ранее существо

вавшим и новым ценностям, нормам, способам поведения, напри

мер, сохранение большими группами населения Беларуси, России,

других стран СНГ ностальгических симпатий к Советскому про

шлому и патерналистских иллюзий, связанных с тем, что государ

ство может и должно помогать всем.

Последнее особенно характерно для лиц старших возрастов и пенсионеров, при широком распространении в других социальных группах рыночных стратегий поведения, (чем выделяются предприниматели, фермеры, так называемые «челноки», лица младших возрастных когорт). Такая ситуация обычна для переходного периода в развитии общества, когда происходящие в нем социальные изменения характеризуются различной направленностью, вследствие чего ни традиционное, ни то, что идет ему на смену (а также их приверженцы), не обладают ощутимым превосходством.

В обществе существуют эволюционные и ревонкщионные социальные изменения. Первый из этих типов изменений составляют постепенные количественные перемены, преимущественно необратимого характера, проистекающие в различных социальных системах и общностях — в экономике, политике, культуре, социальной жизни, в функционировании семьи, организации и т.п. Основная их особенность заключается в том, что они представляют собой кумулятивный процесс, т.е. процесс постепенного накопления новых элементов, свойств, функций, приводящих, в конечном счете, к изменению всей системы. Эволюционные изменения могут быть социально организуемы и регулируемы. В таких случаях они приобретают характер социальных реформ - преобразования, переустройства какой-либо стороны социальной системы в целях совершенствования ее структуры или функций без разрушения самих основ этой системы. Примером таких преобразований может служить реформирование экономической системы постсоветского общества в Беларуси, России, других странах СНГ на путях становления в них

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 402; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!