КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стратегия, программа и методы социологического исследования 10 страница

|

|

|

|

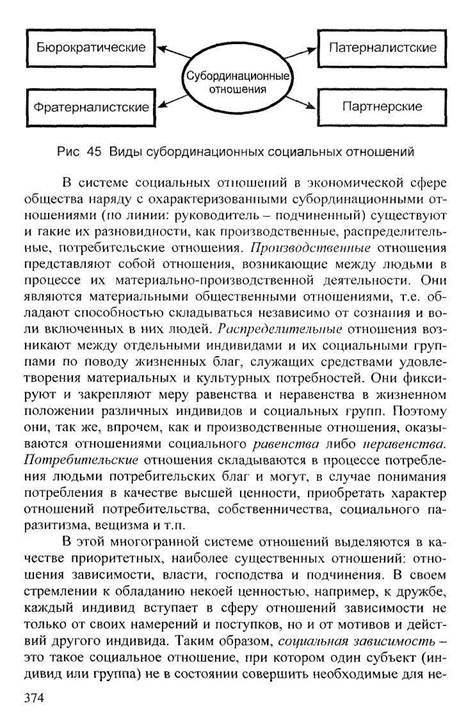

При патернализме (от лат. патер - отец) четко выражена иерархичность отношений, а права "хозяина", который обычно принимает единоличные решения, неоспоримы. От подчиненных требуется и ожидается лояльность по отношению к начальнику. "Хозяин" бдительно контролирует действия своих подчиненных, но при необходимости принимает на себя часть возложенных на них функций. Ответственность за успех дела или возможные провалы - общая. "Хозяин" строго поддерживает единство организации, но не путем формальной регламентации, а благодаря утверждению

и постоянному сохранению своего личного влияния. Несмотря на строгую иерархию, взаимоотношениям придается личностный характер, выходящий за чисто служебные рамки.

В случае фратерпализма (от англ. фратер - брат) иерархичность в отношениях старательно сглаживается и смягчается. Господствует стремление принимать решения коллегиального после их коллективного обсуждения. Тем самым руководитель в отношениях со своими подчиненными претендует скорее на роль "лидера", а не "начальника" или "хозяина". Подчиненным представляется достаточная самостоятельность, а в совместной деятельности предполагается взаимная помощь и поддержка как со стороны руководителя, так и рядовых работников. Любой успех рассматривается как общая заслуга всего коллектива, любой провал - как общая для всех членов коллектива беда. Отношения в такой организации носят подчеркнуто неформальный характер.

В случае партнерства (от франц. партнер - участник совместной деятельности) иерархические отношения хотя и существуют, но ярко не выражены. Решения принимаются на основе совместного обсуждения, где каждый вносит предложения в соответствии со своей квалификацией и сферой компетентности. Руководитель не приказывает, а координирует общие действия. За каждым сотрудником четко закреплены соответствующие функции, причем руководитель в них не вмешивается, а текущий контроль чаще всего не предусмотрен. Подчиненные должны понимать смысл принимаемых решений и выполнять их в процессе самостоятельной работы. Несмотря на коллегиальность принимаемых решений и действий отношения между сотрудниками деперсонифицирова-ны и переведены на служебно-контрактную основу. Партнерство отличается демократизмом - самостоятельные индивиды объединяются для совместной деятельности по свободному контракту, а руководитель в качестве координатора распределяет задания и контролирует соблюдение оговоренных условий и обязанностей.

Конечно, выделенные четыре типа отношений в "чистом" виде встречаются редко, патернализм, в частности, нередко реализуется при наличии элементов фратернализма или бюрократизма: - все, в конечном счете, зависит от состава участников совместного действия, характера, содержания и направленности той организации, в пределах которой люди вступают между собой в экономические, политические, учебные и иные отношения.

|

i о социальные действия, если и пока другой субъект не совершит ожидаемых от него действий, способствующих определенной дея-1ельности первого субъекта. В таком случае действия второго субъекта будут выступать в качестве доминирующих, а первого — зависимых.

В повседневной жизни нередко встречаются ситуации, когда личность или социальная группа в отношении одной цели или ценности является зависимой от другого индивида или социальной группы, а в отношении другой цели или ценности - доминирующей. Например, футболисты какого-либо спортивного клуба зависят от руководства этого клуба и тренера в размере вознаграждения, распределения игроков на основных и запасных, в определении своих игровых амплуа (нападающий, защитник и т.п.), но и тренер, и руководство спортклуба зависят от футболистов, от их стремления сыграть интереснее, качественнее, эффективнее. Здесь четко прослеживаются отношения взаимозависимости.

Во всех сферах общества, особенно в политической, широко распространены и имеют важное значение отношения власти, господства и подчинения. Один из классиков социологии М. Вебер различал отношения господства и власти. Для понимания такого различия он приводит в пример власть крупного банка над теми, кто нуждается в кредите, с условием, когда банк занимает монопольное положение на финансовом рынке. Эта власть основана на экономической силе. Господство же, в его понимании, предполагает не только — как в случае с экономической властью — принципиальный перевес силы, который можно использовать для осуществления собственной воли, но и возможность отдавать приказы, неукоснительно принимаемые к исполнению. Господство, следовательно, есть такое отношение между управляющим и управляемым, при котором первый может навязывать свою волю путем обязывающих приказов. "Любое господство как предприятие, требующее постоянного управления, - подчеркивал М. Вебер, - нуждается с одной стороны, в установке человеческого поведения на подчинение господам, притязающим быть носителями легитимного насилия, а с другой стороны, - посредством этого подчинения -в распоряжении теми вещами, которые в случае необходимости привлекаются для применения физического насилия: личный штаб управления и вещественные средств управления" (2; 648).

Такое господство, доказывал Вебер, не может быть лишь следствием обладания силой. Хотя он не отрицал роли насилия как

основы господства, но в то же время подчеркивал, что одного насилия недостаточно для возникновения, исправного и длительного функционирования системы господства. Необходимо еще наличие определенных ценностей, убеждений, на которых зиждется послушание управляемых. Анализируя эту проблему, Вебер исходил из конструирования трех, в его понимания, "идеальных, чистых типов": "традиционного господства", "харизматического господства" и "легального господства". Два первых необходимы были Веберу для показа принципиального отличия того типа господства, который он связывал с современными европейскими обществами, от господства легального. Анализ этого господства и путей его возникновения есть вместе с тем вклад Вебера в теорию политического развития, или, как нередко это определяется в современной немарксистской социологии политических отношений, в теорию политической модернизации.

Традиционное господство опирается на веру подданных в то, что власть является законной, поскольку она существовала всегда. Правители в отношениях с подданными обладают правами и положением господ над слугами. Их власть, однако, ограничена освященными традицией нормами, на которые в то же время опирается и само их господство. В этом смысле, говорит Вебер, "правитель, который нарушал бы традиции без препятствий и ограничений, подвергал бы опасности законность собственной власти, которая опирается исключительно на силу традиций" (2; 646). Важное значение имеет веберовская интерпретация механизма власти при традиционном господстве. Этот аппарат вначале функционирует как расширенный "дом" правителя, в котором отдельные службы отвечают за различные сферы жизни. Такой разросшийся до больших размеров "дом" правителя Вебер называет "патриомо-нализмом"; в качестве примера такой системы у него служит Древний Египет. Наряду с анализом патриомонализма Вебер сконструировал также другой тип традиционного господства, который называл "султанизмом"; его особенностью должно было быть освобождение правителя от традиционных ограничений и, следовательно, полный, неуправляемый деспотизм. Султанизм возможен тогда, когда традиционный правитель путем завоеваний расширяет границы своей власти, которая в итоге может опираться больше на вынужденное послушание подвластных, чем на их веру в законность традиционной власти. Для этого, однако, нужна сильная армия. Анализируя формы и методы функционирования военных ор-

ганизаций, Вебер подчеркивает главный парадокс деспотических систем. Заключается он в том, что, опираясь на силу, они попадают во все большую зависимость от нее, а это ведет к ослаблению их власти. Наконец, отходя от "чистого типа" традиционного господства, Вебер рассматривал его конкретные (или, следовательно, нечистые), смешанные формы. В частности, он подвергал анализу отношение патриомонализма к феодализму, трактуя последний как разновидность традиционного господства с присущими ему определенными отличиями.

Подобным типологическим методом Вебер исследовал и другой тип господства — харизматический. Греческий термин "харизма" означает у Вебера какое-то необыкновенное качество, дар, магическую силу, свойственную отдельным людям. Харизматический вождь есть некто, чье господство над другими зиждется на их вере в его необыкновенные магические свойства. Он призван выполнять какую-то необыкновенную, ему предназначенную миссию и во имя этого имеет право на послушание подданных. Как и в традиционном господстве, власть опирается здесь на качества правителя, а не на безличные права. Но в отличие от традиционного господства она есть не следствие того, что так всегда было, а результат убеждения, что харизматический вождь вносит нечто новое, а руководимые им люди "подчиняются ему не в силу обычая или установления, но потому, что верят ему". Таковыми, подчеркивал Вебер, являются революционный вождь (в том смысле, что он изменяет существующее положение), дальновидный государственный деятель, спасающий страну от кризиса, религиозный или квазерелигиозный пророк.

Главной проблемой харизматического господства, как утверждал Вебер, служит проблема наследования, то есть проблема, которой в принципе при традиционном господстве не существует. Харизма, по существу, качество личное, и не может передаваться так легко, как традиционный титул власти. Вебер выделяет три способа передачи власти в системе харизматического господства. В первом случае существуют определенные критерии, которым должен соответствовать наследник, чтобы стать новым харизматическим вождем. Во втором - предыдущий харизматический вождь назначает своего наследника, тем самым как бы распространяя на него собственные харизматические качества. В третьем, наиболее частом, поскольку первые два носят скорее исключительный характер, самые преданные ученики или последователи харизмати-

ческого вождя назначают наследника, который тем самым становится носителем харизмы. Наследование власти в католической церкви осуществляется именно на этой основе, хоть эта власть апеллирует к легитимации в виде назначения первого преемника Христа в лице апостола Петра самим создателем веры. Однако последующие папы избираются правомочными участниками вселенского собрания кардиналов, но в момент выборов на них "нисходит чудесным образом" харизма Христа.

Как традиционное, так и харизматическое господство нужны были Веберу как отправные пункты для анализа третьего типа господства- господства легального, в котором он видел политическую особенность Запада. Именно этот анализ является важнейшей частью веберовской социологии политических отношений. Легальное господство — это господство права в том смысле, что как само существование власти, так и сфера ее действия зависят от установленных людьми позитивных прав. При этом типе господства любая норма можег введена как право и предполагается, что с нею будут считаться все, кто подчинен власти. Здесь люди, стоящие у власти, являются не самостоятельными правителями, а вышестоящими исполнителями определенных правом обязанностей в четко определенный период. При этой системе господства управляемые - свободные граждане, обязанные подчиняться праву, а не подданные, обязанные подчиняться правителю, который использует это право. В этой системе власти господство осуществляется в силу "легальности", в силу веры в обязательность легального установления и деловой "компетентности, обоснованной рационально созданными правилами, то есть ориентации на подчинение при выполнении установленных правил - господство в том виде, в каком его осуществляет современный "государственный служащий" (2; 646-647).

Такая система, по мнению Вебера, является особенностью Запада и одной из двух основных причин наряду с религией, в силу которых Запад достиг такого высокого уровня развития. Анализируя систему легального господства, Вебер уделил много внимания аппарату власти, то есть бюрократии. Он был убежден, что бюрократия является наиболее рациональной формой осуществления власти, хотя в то же время видел и подчеркивал ее недостатки и слабости, например, в тех случаях, когда необходимо принимать решения по своеобразным, нетипичным вопросам.

В дополнение к своему идеальному типу рациональный бюрократической организации Вебер создал также тип бюрократического функционера в рамках отношений легального господства. Таковым является: 1) человек лично свободный и назначенный на должность на основании соглашения; 2) человек, осуществляющий власть на основании формальных законов и лояльность отношения которого к системе определяется четким выполнением официальных обязанностей; 3) человек, назначаемый на должность в соответствии с его квалификацией и отношением к делу; 4) человек, работающий на своем посту постоянно, а не от случая к случаю; 5) функционер, регулярно получающий плату, обладающий перспективой профессиональной карьеры, гарантированной формальными правами, а потому рассматривающий свою работу в качестве лично заинтересованного отношения к делам, задачам и целям системы, которой он служит.

Развивая веберовскую концепцию политических отношений господства и подчинения, известный американский социолог Р. Мертон включил в систему господства еще один очень существенный компонент - действия особого механизма осуществления властных полномочий, каковым является политическая машина как формальная, обезличенно действующая организация. Политическая машина, отмечает он, "устанавливает связи с обычными мужчинами и женщинами путем тщательно разработанной сети личных отношений". Вследствие этого "политика превращается в личные связи" (8; 453). Например, участковый уполномоченный политической партии, чтобы добиться поддержки своего кандидата на выборах, "должен стать другом каждому человеку, проявляя наигранную, если не реальную, симпатию к обездоленным и используя в своей благотворительной работе средства, предоставленные в его распоряжение босом". Здесь в ход идет все: и корзинка с провизией, и помощь в устройстве на работу, и юридические советы человеку, нуждающемуся в этом, и многое другое. Такая практика деятельности политической машины, хорошо отлаженная в системе пресловутой американской демократии, ныне широко и небезуспешно применяется в политических отношениях и в Беларуси, и в России, и в других странах СНГ.

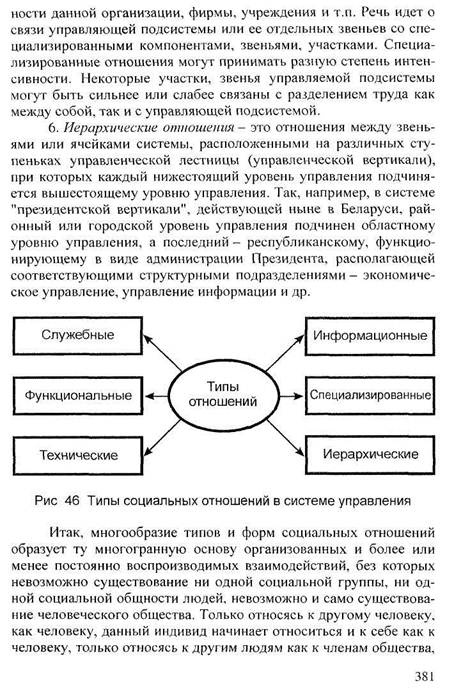

В процессе функционирования системы управления возникают шесть основных типов социальных отношений. Их характерные особенности сводятся к следующему.

; 379

1. Наиболее распространенным типом взаимодействий меж

ду людьми в процессе управления являются служебные отноше

ния, которые отличаются своей несимметричностью. Эта особен

ность проявляется в том, что в процессе функционирования систе

мы управления складывается односторонняя зависимость подчи

ненного от начальника. Наиболее существенным признаком слу

жебных отношений является полномочие решать, что и как дол

жен делать подчиненных в рабочее время, и определять задания,

которые подчиненный должен выполнять.

2. Функциональные отношения. От служебных отношений

следует отличать функциональные отношения, сопряжения кото

рых могут, но не должны перекрываться с сопряжениями служеб

ных отношений. Функциональные отношения строятся таким об

разом, что функционально обуславливающий субъект отношений

не решает, что должен делать функционально зависимый субъект.

Роль функционально обуславливающего субъекта заключается

скорее в совете, помощи, чем в выдаче распоряжений. В рамках

функциональной связи не действуют распоряжения. Примером

здесь могут служить отношения между директором учреждения и

юрисконсультом или советником. Директор посылает проект како

го-либо договора или распоряжения на заключение, юрисконсульт

обязан высказать свое мнение, а директор- ознакомиться с ним.

Но согласится директор с заключением или нет- зависит только

от него самого.

3. Технические отношения. В многоуровневых системах

управления большое значение приобретает взаимозависимость в

действиях и функциях членов коллектива. Каждый должен четко

выполнять свои функции и добиваться столь же четкого выполне

ния другими сотрудниками их функций, иначе невозможно до

биться всесторонне согласованной и эффективной деятельности.

Именно в этом заключается третий вид отношений в системе уп

равления - технических отношений.

4. Информационные отношения - это отношения, связанные

с односторонними или взаимными процессами информирования

обо всех состояниях объекта и об изменениях состояний, о кото

рых информирующий знает, а информируемый должен знать, что

бы иметь возможность эффективно выполнять свои обязанности.

5. Специализированные отношения - вид отношений, свя

занный с разделением труда (распределением целей и действий по

их достижению) в управлении многосторонней системы деятель-

|

данная личность становится сознательным и социально активнь^ членом обществ. В этих взаимосвязях и взаимозависимостях и| раскрывается вся полнота и значимость социальных отношений.

данная личность становится сознательным и социально активнь^ членом обществ. В этих взаимосвязях и взаимозависимостях и| раскрывается вся полнота и значимость социальных отношений.

Вопросы для самоконтроля и повторения

1. Что такое социальное отношение9

2. Каковы характерные признаки социального отношения?

3. Какова связь социального отношения с ценностями?

4. По каким основаниям можно типологизировать социальные отношения?

5. Чем отличаются официальные (формальные) отношения от неофи

циальных?

6. Каким разновидностями обладают субординационные отношения?

7. Каковы разновидности экономических отношений?

8. В чем заключены особенности отношений власти, господства и

подчинения?

9. Каковы, согласно М. Веберу, три основных типа господства?

10. Какие типы отношений реализуются в системе управления?

Литература

1. Бабосов Е.М. Социология управления. Гл. 6. Мн., 2000.

2. Вебер М. Основные социологические понятия. Разд. III. Социальное

отношение //Избранные произведения. М, 1990.

3. Вебер М. Политика как призвание и профессия //Избранные произ

ведения. М., 1990.

4. Кули Ч. Социальная самость //Американская социологическая мысль.

Тексты. М, 1996.

5. Луман Н. Общество, интеракция, социальная солидарность //Чело

век, 1996, №3.

6. Маркс К. Тезисы о Фейербахе //К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 3.

7. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов. (Первоначаль

ный вариант "Капитала"). Ч. 7. Глава о капитале (III). Разд. 3: Пере

ход от простого обращения товаров к капиталистическому произ

водству //К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т. 46. Ч. 1.

8. Мертон Р. Явные и латентные функции //Американская социологи

ческие мысль. Тексты. М., 1996.

9. Парсонс Т. Система действия и общая теория систем действия:

культура, личность и место социальных систем //Американская со

циологические мысль. Тексты. М., 1996.

10. Радаев В.В. Четыре способа утверждения авторитета внутри фирмы

//Социологический журнал, 1994, № 2.

11. Фролов С.С. Социальные отношения //Социология. М., 1996.

Глава 27. СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В социальных взаимодействиях огромную роль играют различные виды коммуникации (от лат. communicatio - сообщение, передача), т.е. общения между людьми и их общностями, без чего нет и не может быть ни социальных групп, ни социальных организаций и институтов, ни общества в целом. Коммуникация охватывает все стороны жизнедеятельности отдельных личностей, их различных сообществ (профессиональных, территориальных, этнических и др.), все экономические, политические, социокультурные процессы. Что же такое коммуникация?

Коммуникация - это передача информации от одной социальной системы к другой, обмен информацией между различными системами посредством символов, знаков и образов. Коммуникация между отдельными людьми, их группами, организациями, государствами, культурами, - осуществляется в процессе общения как обмен специальными знаковыми образованиями (сообщениями), в которых отображены мысли, идеи, знания, опыт, навыки, ценностные ориентации, программы деятельности общающихся сторон.

Методологию исследования социальных процессов, в том числе и коммуникации, определяет и конституирует общефилософский характер принципов научного познания. Поэтому в исследовании социальной коммуникации следует учитывать основные положения тех философских доктрин, которые осуществляли и осуществляют глубокое теоретическое осмысление этого сложного и многопланового социального феномена.

Исходным принципом европейского, а затем и американского философствования о проблемах коммуникации, базирующихся на христианских основаниях миропонимания, несомненно, являются основополагающие принципы Библии, вся ветхозаветная часть которой - это история вслушивания в речи пророков в стремлении услышать голос Бога, история сверхъестественной, мистической коммуникации Израиля с Богом, протекающая вне слышимой речи. Античное философствование древних греков, начиная со знаменитого Платоновского «созерцания эйдосов», т.е. прообразов, понятий, идей, характеризуется преобладанием созерцания над вслушиванием, поэтому символом античной культуры становится чувственно воспринимаемое (Аполлон, Венера) и чувственно страдающее (Эдип, Медея) человеческое тело. Средневе-

ковая теоретическая философия с ее непререкаемой устремленностью к Богу и пониманием человека и мира как причастного божественному творению - вновь становится диалогической, ориентированной на мистическую коммуникацию с Богом.

Новое время, философскими выразителями которого стали системы Ф. Бэкона, Р. Декарта, Д. Дидро, П. Гольбаха, И. Канта, Г. Гегеля и др., утверждая самодостаточность субъекта, отодвинуло проблемы коммуникации на периферию общественного сознания, перевела ее в латентное состояние, но отнюдь не отвергла ее значимости.

Заго новейшая западная философия XX века творениями многих блистательных мыслителей выдвинула социальную коммуникацию в эпицентр размышлений о человеке и мире.

Выдающийся немецкий философ — экзистенциалист К. Ясперс (1883-1969) разрабатывал проблему коммуникации в органической взаимосвязи с проблемами экзистенции, свободы и истины. Экзистенция, в его понимании, есть «бытие - в себе - человека», т.е. его подлинное, собственное существование, его самость, самобытие (Selbstsein). Экзистенция существует там, где Я не растворяюсь в другом, не - в - себе - самом, в несуществующем бытии. Специфика человеческой ситуации, в которой формируется и проявляется экзистенция, заключается в том, что она реализуется только в коммуникации с другими людьми. Как объективно предметная реальность, заключенная в конкретном теле, человек может быть объективирован в качестве специфического предмета. Однако это - только чувственно воспринимаемая часть человека, а в качестве единого целого он необъективируем полностью. Поэтому по отношению к нему как некоей целостности, решающую роль в становлении которой играет духовность, другой человек может действовать только в исторически конкретной ситуации и в процессе коммуникации с ним. Следовательно, утверждает К. Ясперс, «нельзя путать объективно-предметное в человеке в эмпирическом смысле... с ним самим как экзистенцией, открывающейся в коммуникации». А это означает, что глубинная сущность человеческого существования раскрывается только в коммуникации. Моя собственная сущность, мое внутреннее Я и все скрытое в глубинах моего сознания раскрывает себя только тогда, когда Я посредством коммуникации вхожу в соприкосновение с сущностью другого человека, поэтому полностью существовать я могу только в коммуникации. Человеческое бытие у Ясперса есть всегда бытие с дру-

гим. «Мы суть то, — утверждает он в работе «Разум и экзистенция», - что мы суть, только благодаря общности взаимного сознательного понимания. Не может существовать человек, который был бы человеком сам по себе. Просто как отдельный индивид... Все то, что есть человек и что есть для человека,... обретается в коммуникации». Предпосылкой для коммуникации является готовность к коммуникации как к самому удивительному в бытии, никогда не повторяющемуся переживанию. Коммуникацию я могут встретить в дружбе, в любви, а также в борьбе, начиная от борьбы за существование, за успех, за престиж и вплоть до уточнения сфер духа в музыке и поэзии, в любви.

В процессе коммуникации с другими людьми человек сам выбирает свою сущность, делает себя самого своим собственным произведением, вследствие чего и становится экзистенцией. Яс-fiepc отличает свободную экзистенцию, в основе которой лежит понятие свободы, от слепой воли к возможности общения с другими. Сознание свободы, считает он, прошло от понятия самосознания (Selbstbewustsein) экзистенции. Поскольку не существует экзистенции вне коммуникации, постольку вые коммуникации не может быть и свободы. «Моя собственная свобода, - утверждает Ясперс, - может существовать только тогда, когда свободен таюке -и другой. Изолированное или изолирующееся самобытие остается • простой возможностью или исчезает в ничто». Поэтому именно ^коммуникация есть средство обретения свободы, разрыв коммуникации неизбежно приводит к уничтожению свободы.

Соединение экзистенции с коммуникацией и свободой приводит к тому, считает Ясперс, что коммуникация становится таким рбщением, в котором человек не просто «играет роль», уготованную ему обществом (мужа и отца в семье, ученого - физика в профессиональной сфере, члена определенной партии в политике), но обнаруживает свою собственную сущность, открывает, каков сам актер, кто играет все эти роли.

Такая постановка проблемы возможной только в XX веке, веке крушения многих иллюзий, со всей настоятельностью поставившего вопрос о том, где, в какой сфере, в каком типе общества человек может обрести свое истинное бытие, неотрывное от его коммуникации с другими людьми.

Проблема коммуникации в творчестве другого немецкого экзистенциалиста М. Хайдеггера (1889-1976) обретает специфическую интерпретацию диалога, воплощаемого в языке, в разговоре

13 3ак 2030 385

людей друг с другом. Исходной для этой концепции является фраза знаменитого немецкого поэта и мыслителя первой половины XIX в. И. Гельдерлина «Мы - разговор». Согласно Хайдеггеру„ существует неразрывный комплекс взаимосвязанных понятий: бытие — Dasein — язык. Стрежневое в этой триаде понятие Dasein ин-i терпретируется как человеческое присутствие в бытии, как воплощающее осмысление бытия «здесь — бытие», «вот — бытие». Следовательно, воплощающий индивид может обрести истину бытия и существа человека только через язык, разговор с другими людьми, ибо «язык - дом - бытие», а существо человека покоится в языке». Вместо господствующего в повседневной коммуникации многословия («болтовни») Хайдеггер предлагает овладеть умением молчать, умением вслушиваться в произносимое и тем самым слышать бытие. Этому вслушиванию мешает «заброшенность» человека в непонятный, чуждый и враждебный для него мир «безличного» («Das Man»). В нем за взаимной заботливостью, взаимной приветливостью и доброжелательностью скрывается взаимное подсматривание, взаимное подслушивание, взаимное недоброжелательство. В этом взаимном «бытии с» (другими) человек испытывает заботу о постижении смысла бытия. Такое постижение pea- j лизуется благодаря уникальной возможности Dasein не только спрашивать о смысле собственной жизни, но и обнаруживать этот смысл путем вопрошания. Человек, таким образом, представляет собой сущее, изначально пребывающее в языке как основном средстве коммуникации, его существование немыслимо вне языка. Следовательно, язык, в понимании Хайдеггера, предстает основополагающим элементом человеческого существования, отличающим человека от всего остального сущего, конституирует его и выявляет смысл его существования.

Сам же процесс выявления смысла человеческого существования в его концепции приобретает характер высвобождения из запутанности «сетями двусмыслености» безличного бытия в Das Man, в экзистировании Dasein в соответствии со своей судьбой, которая реализуется в «со-бытии» с другими. Реальное существование Dasein есть существование как «в — мире — бытие» с другими людьми, осуществляемое в процессе коммуникации с ними.

В концепции коммуникации, разработанной французским христианским экзистенциалистом Г.Марселем (1889-1973), проводится резкое разграничение между проблемой, которая отделяет «Я» и «Не - я», и таинством, которое вовлекает меня в общение с

«тобой». Таинство не противопоставляет субъект объекту «Я» и «Не - Я», оно стирает грань между «вне меня» и «во - мне», подталкивает «Я» и «Ты» к соучастию, к единству в коммуникации. Так возникает интерсубъективность коммуникации, основой которой служит не отношение субъекта и объекту, не «Я» к «нечто», а «Я» к «Ты», субъекта к субъекту. Эта интерсубъективная коммуникация до предела насыщена чувствами, такими, как любовь, привязанность, вера, верность, ответственность. Понимание другого не как безразличного «Он», а как близкого мне «Ты», т.е. как другого «Я», делает коммуникацию интерсубъективной, подлинно человечной.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 378; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!