КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Репродукционные фотоувеличители-цветоделители 1 страница

|

|

|

|

Технические данные аппаратов РВД-40 и РГД-70

Техническая характеристика установок РСК-6, 2РСК-6 и РСК-8

А а

И технологических параметров репродукционного фотоаппарата

Расчет основных оптических, метрических

Соотношения между размерами изображения и расстояниями. К свойствам оптического изображения, связанным с технологией фотографической съемки, относятся размеры изображения, глубина резкости, а также средняя освещенность поля изображения. От перечисленных факторов зависят выбор расстояний от объектива до оригинала, требования к точности наводки на резкость, выбор диафрагмы и продолжительность экспозиции.

При проектировании и эксплуатации репродукционных фотоаппаратов основными параметрами являются длина оптических отрезков, габариты аппарата при правильном выборе объективов, исходя из их кроющей способности, т. е. оптимального круга резкого изображения.

Оптическими отрезками являются расстояния (см. рис. 4.3):

а — от передней главной плоскости объектива до оригинала; а' — от задней главной плоскости объектива до светочувствительной поверхности; z=a —/ — от оригинала до переднего главного фокуса; z'=a' — f — от светочувствительной поверхности до заднего главного фокуса; Ь — между главными плоскостями объектива (для объективов серии РФ b = 0,013f); L — полный оптический габарит репродукционного фотоаппарата.

Чтобы правильно рассчитать оптические отрезки, необходимо учитывать, что на пути светового пучка находятся плоскопараллельные стеклянные пластины — стекла оригиналодержа-телей, растры или компенсаторы растров, светофильтры, которые удлиняют оптические отрезки на величину

Д7=Т^=^- -0,337, (4.9)

п

где Т — толщина плоскопараллельной пластины; п — коэффициент преломления оптического стекла, равный ~ 1,5.

Так как масштаб съемки V равен отношению линейных раз-

меров изображения к линейным размерам оригинала —— или

2у

отношению ——, то, используя основную формулу линзы---- Ь

-j— =--------- f расстояние от передней главной плоскости до ори-

-j— =--------- f расстояние от передней главной плоскости до ори-

гинала можно выразить через масштаб съемки и фокусное расстояние:

| * = /( |

1 4 —) или * = -£- (4.10)

V } V

и соответственно

я' = /(1 + V) или г' = /К; (4.11)

«=-^- и д'=-^-. (4.12)

a'—f a—f

Тогда габаритные размеры аппарата будут равны

L=a+a' + Ь+ 2ДГ=/[2 + У + —)+& + 0,332 А 7\ (4.13)

В приведенный расчет следует внести поправку на фактическое фокусное расстояние объектива, так как по действующим техническим условиям, вследствие некоторой неточности шлифования линз, допускаются отклонения от номинального фокусного расстояния в пределах ±2%. Таким образом, оптические отрезки и полные габаритные размеры можно подсчитать по формулам:

flmm-0,98/(1 Ч-тЦ; (4.14)

<W = l,02/(l -f —^—1 + 0,332, Д7,; (4.15)

aim = 0,98/(Vm,„+1); (4.16)

am,x = l,02/(V,in„+l) +0,332, AT/. (4.17)

И соответственно

Lmax = 1,02/(2 + Vm„+ — — )+ b+ 0,33 (2X ATt 4- 2.2 AT') для

V™*>-r?—. (4.18)

Наименьшее значение Lmin будет иметь при У=1,

т. е. Lmin = 0,98-4/ = 3,92/. ' (4.19)

Диагональ поля изображения DU3 объектива, а следовательно, и диагональ максимального размера изображения в зависите

мости от фокусного расстояния и масштаба съемки определяются по формуле (см. рис. 4.4):

Aw=2tgco7<y+l), «20)

где со' — половина углового поля в пространстве изображений. Диаметр поля оригинала Dop, а следовательно, и диагональ максимального размера оригинала в зависимости от фокусного расстояния объектива и масштаба съемки определяются па формуле (см. рис. 4.4):

Dop = 2tg©/(l+X), (4.21)

где со — половина углового поля в пространстве предметов.

Масштаб съемки накладывает определенные ограничения на максимально допустимый для данного репродукционного объектива размер негатива. Дополнительные ограничения имеет и репродукционный фотоаппарат — длина его станины, растяжение камеры и размер матового стекла. Технологические возможности фотоаппарата можно расширить, если применять для разных масштабов съемки объективы с разными фокусными расстояниями.

Технологические возможности репродукционного фотоаппарата. Для эффективной эксплуатации фотоаппарата наиболее полно должны использоваться форматы фотографируемых оригиналов и получаемых изображений. Предельные значения этих форматов зависят от размеров оригиналодержателей, кассет и растров, а также от масштаба съемки. Использовать одновременно максимальные форматы по матовому стеклу и оригинало-держателю можно только при одном так называемом граничном масштабе съемки Vrp.

Угр^~^7, (4.22)

*Л)рд

где Z)M.C и Дэрд — максимальные диагонали соответственно стекла (DK — кассеты) и оригиналодержателя).

При всех остальных значениях масштабов используется не вся площадь кассеты или оригиналодержателя, поскольку диагонали оригинала Dop и получаемого изображения £>из, связанные зависимостью V=DK3/Dop, не могут быть больше диагоналей оригиналодержателя (или диапозитивной приставки) и кассеты (или диагонали растра), т. е. должно удовлетворяться условие

Диз<Ок=Ом.с и Оор<Оорд.

В случае использования нескольких объектов они монтируются в дисках или на каретках, перемещаемых системой механи-

ческого привода, управляемого с пульта, обычно размещаемого в зоне неподвижной части аппарата. С этого же пульта выполняется и диафрагмирование.

В интервале масштабов от наименьшего до граничного, т. е. при Vmln^V<VTi» используется не вся площадь кассеты (матового стекла) и

Dm=Dop.V, (4.23)

в интервале масштабов Кгр<1/^Ктах используется не вся площадь оригиналодержателя, так как

Выбор объектива для заданного диапазона масштабов, размеров оригиналодержателя и матового стекла осуществляют по уравнению (4.20), определяющему кроющую способность объектива, для значения V=Vrp. При решении этой задачи очень удобно пользоваться номограммами кроющей способности объективов (по Л. И. Боглаеву), рассчитанными по уравнению (4.20) (рис. 4.7). Пунктирными линиями показано, какие размеры поля покрывают объективы с различными фокусными расстояниями. Сплошные ломаные линии показывают, какие диагонали изображения можно получить на конкретных аппаратах, имеющих соответствующие форматы матового стекла (указаны справа) и оригиналодержателя. Горизонтальные участки соответствуют

УСЛОВИЮ Vrp<l/<Vmax, a НаКЛОННЫе Vmin<V<Vrp.

В ряде случаев фотоаппараты комплектуются двумя или даже тремя объективами, что позволяет использовать каждый из них наиболее рационально для соответствующих групп съемок и значительно сократить размеры фотоаппаратов, а следовательно, и их массу.

Для примера произведем выбор объектива для фотоаппарата типа РВД-40. Изменение диагонали изображения для данного случая характеризуется линией 3 (рис. 4.7). По номограмме видно, что любой объектив с фокусным расстоянием f>450 мм имеетдостаточную кроющую способность в требуемом диапазоне масштабов съемки. Однако использование даже объектива с / = 450 мм в диапазоне масштабов 1/=0,2—0,4 существенно увеличивает габариты фотоаппарата, и поэтому для расширения технологических возможностей фотоаппарата РВД-40 его комплектуют вторым объективом с /=360 мм, который работает в диапазоне масштабов К=0,33—0,45. Аналогично производится выбор объективов и для любых других условий съемки.

Так как реальные технологические возможности объективов отличаются от теоретических, то при эксплуатации очень удоб-

но иметь технолограммы, которые позволяли бы легко определять целесообразность применения того или иного объектива или фотоаппарата для заданных условий съемки.

Для построения диаграммы технологических возможностей аппаратов (технолограммы) используем систему прямоугольных координат. Отложим на оси абсцисс (рис. 4.8) размеры фото-

0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,11,21,31,41,51,61,71,81,9 2 м (масштаб) Примечание, кроющая способность объектива рассчитана для 2и) = 45?

Рис. 4.7. Зависимость размера поля изображения и поля оригинала от масштаба съемки

графируемых оригиналов, а на оси ординат размеры получаемых изображений. Размеры оригиналов и изображений удобно характеризовать не двумя величинами (размерами сторон), а одной величиной — размером диагонали либо половины диагонали. При этом половина диагонали предпочтительнее, так как она показывает расстояние от оптической оси до наиболее удаленных точек на оригинале I и на изображении V. Между размерами сторон и половиной диагонали существует зависимость:

|

| 400х50(Г |

| I g /ориг;,мМ 8» |

Поскольку отношение изображений к размерам оригиналов является масштабом, то каждая точка в принятой системе координат характеризует определенный масштаб съемки. Поэтому по полю диаграммы можно нанести наклонные прямые, определяющие масштаб съемки V. Положение этих наклонных прямых определяется отношением:

V ==-£-.

| т 1,5 |

| 350 Н |

| ЗООН |

/,изобр.,А

Рис. 4.8. Номограмма кроющей способности объективов

Технологические возможности репродукционных фотоаппаратов могут быть ограничены следующими основными факторами:

наибольшими размерами фотографируемых оригиналов, которые не могут превышать размер оригиналодержателя (при съемках в отраженном свете) и размеров диапозитивной приставки (при съемках в проходящем свете);

наибольшими размерами изображений, зависящими от размеров кассеты;

диапазоном масштабов съемки, который зависит от габаритных размеров фотоаппарата и фокусных расстояний используемых объективов.

Кроме того, размеры растровых изображений могут ограничиваться размерами растров. В репродукционных фотоаппаратах различных моделей могут существовать и другие ограничивающие факторы (например, размеры адаптеров, приставок и т. д.).

В качестве примера рассмотрим построение диаграммы технологических возможностей репродукционного вертикального двухкомнатного фотоаппарата РВД-40 (рис. 4.8). Аппарат оборудован оригиналодержателем 600X750 мм, поэтому диагональ фотографируемых оригиналов не должна превышать 960 мм и соответственно /max = 480 мм. На диаграмме это показано прямой CDE. Размер диапозитивной приставки — 400X500, и поэтому для прозрачных оригиналов /тахп =320 мм, что на диаграмме показано прямой ABC. Минимальные размеры оригиналов, которые можно фотографировать на аппарате, ничем не ограничены. Размеры изображений, получаемых на аппарате, ограничены размером вакуумной плиты форматом 400x500 мм. Поэтому /тах=320 мм, чему соответствует прямая ABC. Минимальные размеры изображений не ограничены, однако наименьший формат светочувствительного материала, который может быть закреплен на вакуумной плите, равен 130x180 мм. На диаграмме это показано пунктирной прямой KLM. На фотоаппарате РВД-40 установлены два объектива: один с фокусным расстоянием /=360 мм работает при масштабах съемки от 0,33 (прямая ОМЕ) до 0,45 (прямая 0PD)y другой с /=450 мм работает при масштабе съемки от 0,45 (прямая 0PD) до масштаба 1,5 (прямая ОКА).

Контур 0ACE0 включает в себя все технологические возможности фотоаппарата РВД-40. Диаграмма показывает, что, например, оригиналы размером 180x240 мм не могут быть увеличены на аппарате до размера 300X400 мм и т. д.

Пользуясь этими диаграммами, можно для каждого масштаба съемки определить возможные диагонали изображения в пределах очерченного сплошной линией поля.

В современных репродукционных фотоаппаратах для расширения диапазона масштабов съемки при наименьших оптических габаритах применяют два, три и более объективов, каждый из которых оптимален для определенного интервала масштабов «съемки.

|

4.3. Основные конструктивные элементы репродукционных фотоаппаратов

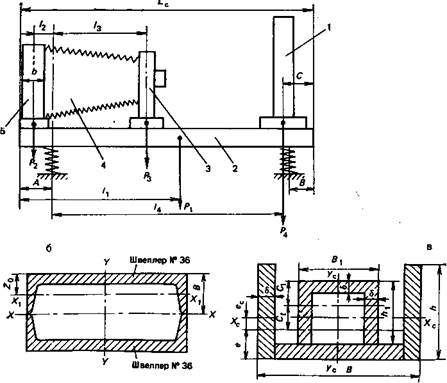

Фоторепродукционный аппарат состоит из следующих основных частей: станины 2 (рис. 4.9, а), оригиналодержателя 1, стойки объектива 3, соединенной с коробкой матового стекла 5 при помощи меха 4. Оригиналодержатель и коробка матового стекла, как правило, размещаются на подвижных каретках. В отдельных типах фотоаппаратов стойки объектива также размещаются на подвижной каретке. Кроме того, в состав репродукционного аппарата входят осветители, устройства для наводки на резкость и комплектующее оборудование: объективы, зеркала, призмы, растры, светофильтры и т. п.

Рис. 4.9. Схема горизонтального аппарата:

а — расчетная схема нагрузок; бив — варианты поперечных сечений

станин; £ = 540 мм, В, = 200 мм; 6=6 мм; /i=190 мм. Л, =--170 мм

Станина служит опорой для всех неподвижных и перемещающихся устройств аппарата. Большое влияние на качество съемки оказывает прямолинейность направляющих станин. Жесткость станин оценивается по величине прогиба в середине между опорами под действием массы подвижных частей. Прогиб станины под действием массы узлов, перемещаемых по станине, не должен превышать 0,2 мм на 1000 мм длины. Допускается непрямолинейность направляющих в вертикальных фотоаппаратах — не более 0,2 мм, горизонтальных — не более 0,3 мм на 1000 мм длины. Расчетная схема показана на рис. 4.9, а, где массы оригиналодержателя и стойки принимаются за сосредоточенную нагрузку, равную их сумме и приложенную в середине (при У=1 оригиналодержатель близок к середине). На рис. 4.9,6 и в приведены два варианта станин репродукционных фотоаппаратов.

При расчете будем рассматривать штатив как балку, установленную на двух опорах, по которой перемещаются подвижные части аппарата: оригиналодержатель, стойка объектива или коробка матового стекла.

Длина станины Lc приблизительно может быть определена по уравнению

Lc =/(2 + Vmin +^7i—) +С> <4-25>

где С — вылет каретки оригиналодержателя; / — фокусное расстояние объектива; V — масштаб съемки.

Схема нагрузок принимается в соответствии с рис. 4.9, аг где Р\ — масса станины; Р2 — масса коробки матового стекла вместе с кареткой; Р3 — масса стойки объектива с кареткой; Ра — масса оригиналодержателя с кареткой и осветителями; А и Б — расстояния от края станины до опор; 1\ — расстояние от края станины до длины действия силы Pi;

/i = 0,5Ic;

h — расстояние от опоры А до длины действия силы Р2 при неподвижной коробке матового стекла

/2 = Л—0,56,

где ft — ширина коробки.

При неподвижной стойке объектива

/2~/8 — [/(У + 1) —0,5ft] при /(V + l) —0,5ft</3 и /а=[/(у + 1) —0,561 -/3 при /(V + l) —0,5ft >/,.

При неподвижном оригиналодержателе

При неподвижном оригиналодержателе

| /2 — /4— |

/ \2+У +-р-1-0,561 при

| и L = |

/(2-Ь^ + ^)-0,56</4 /(2 4-V ' J-)_. 0.5ft j при /(2+V + -jU —0,56>/4.

Расстояние /3 от опоры 4 по линии действия силы Р3 определяется:

при неподвижной коробке матового стекла или неподвижной «стойке объектива

при неподвижном оригиналодержателе

Расстояние /4 от опоры А по линии действия силы Р4 определяется по следующим формулам:

при неподвижной стойке объектива

V

при неподвижном оригиналодержателе

| )-* |

| Vn |

| v, |

/4=/(2 +

min

при неподвижной коробке матового стекла

После определения всех расчетных величин необходимо определить реакции опор Л и В для трех случаев: при съемке для максимального масштаба, при съемке в масштабе 1: 1 и при съемке для минимального масштаба.

Далее по известным формулам курса «Сопротивление материалов» станина рассчитывается на жесткость и определяется предельная деформация ее при наиболее неблагоприятной нагрузке.

Оригиналодержатель в репродукционном фотоаппарате служит для закрепления в нем фотографического оригинала. Ориги-налодержатели подразделяются на две основные группы: с механическим и пневматическим прижимом оригинала.

Оригиналодержатель репродукционных фотоаппаратов оборудован зеркальным стеклом и устройством для закрепления оригиналов. Как правило, они имеют также диапозитивную приставку для фотографирования прозрачных оригиналов.

Плоскостность оригинала достигается созданием вакуума между стеклом и резиновым ковриком, имеющим уплотнитель-ные бортики. Для оригиналодержателей используют высококачественные полированные стекла без оптических дефектов, максимально прозрачные и прочные, что обеспечивает хорошее разравнивание оригиналов и не искажает их оптических характеристик.

Оригиналодержатели размещаются на специальных каретках, которые перемещаются по направляющим станины от соответствующего привода. Как правило, это перемещение обеспечивается ходовым винтом, который через систему промежуточных передач получает вращение от электродвигателя.

Исходными данными для расчета привода оригиналодержа-теля служит рациональная скорость перемещения оригинало-держателя (v = 20 мм/с) с учетом удобства обслуживания фотоаппарата при наводке на резкость и обеспечения высокой производительности, а также оптимального числа оборотов ходового винта, исключающего его вибрации под действием инерционных нагрузок и неточности изготовления (пв. опт^ЮО об/мин). Профиль резьбы ходового винта принимается трапецеидальным, для обеспечения самоторможения винт однозаходный.

Мощность электродвигателя N9, необходимая для перемещения оригиналодержателя, может быть определена по приближенному уравнению:

N = ^° p°v° t (4.26)

э Лоб

где Ко — коэффициент трения каретки стойки объектива; Р0 — масса стойки объектива с кареткой; v0 — скорость перемещения оригиналодержателя; т]0б — кпд всех механизмов от винта до электродвигателя.

Скорость движения каретки оригиналодержателя v0, жестко^ связанной с гайкой винта, определяется по формуле

где nB=to6'tt3 и t — шаг винта; пэ — число оборотов двигателя; *об — общее передаточное отношение.

Значения кпд для всех звеньев принимаются в соответствии с рекомендациями/приведенными в курсе «Детали машин» или в соответствующей справочной литературе.

Стойка объектива обычно представляет собой переднюю стенку камеры, связанную мехом с коробкой матового стекла. На стойке объектива размещены объективы, зеркала оборачивающей системы, устройства управления объективом, электромеханический затвор, экспозиционная лампа и др. При наводке на резкость стойку объективов перемещают при помощи ходового винта.

Стойка объектива обычно представляет собой переднюю стенку камеры, связанную мехом с коробкой матового стекла. На стойке объектива размещены объективы, зеркала оборачивающей системы, устройства управления объективом, электромеханический затвор, экспозиционная лампа и др. При наводке на резкость стойку объективов перемещают при помощи ходового винта.

На стойке объектива в современных фотоаппаратах устанавливается несколько объективов с разными фокусными расстояниями, что расширяет технологические возможности аппарата. Объективы размещены на салазках или на поворотных устройствах. Объектив меняют вручную или при помощи электромеханических устройств, включаемых с пульта управления.

На стойке объектива устанавливается также поворотный диск с гнездами для цветоделительных светофильтров и компенсатора светофильтра. На панели между плоским и крышеобраз-ными зеркалами установлена экспозиционная лампа накаливания. Она необходима для дополнительной экспозиции при растровой съемке.

Расчет привода стойки объектива аналогичен расчету привода оригиналодержателя.

Коробка матового стекла служит для установки собственно матового стекла и устройства для закрепления фотоматериала, а также для крепления и перемещения растра. Конструкция коробки зависит от типа фотоаппарата. В однокомнатных аппаратах коробка матового стекла снабжена рамкой с матовым стеклом, устройством для закрепления растра и его перемещения, устройством для закрепления пленки и механизмом перемещения и закрепления рамки матового стекла в рабочем положении.

В современных двухкомнатных горизонтальных аппаратах

коробка матового стекла, как правило, неподвижна. В этом слу

чае кроме матового стекла и растрового механизма она имеет

вакуумный пленкодержатель, рамку для установки фотопласти

нок, механизм смены растров и специальный контейнер для хра

нения растров с различной линиатурой. /

Матовое стекло устанавливается с большой точностью в плоскость, в которой при фотографировании должен находиться светочувствительный слой фотопленки. Несовпадение плоскости изображения на матовом стекле и плоскости светочувствительного слоя называют кассетной разницей. Предельное ее значение зависит от глубины резкости объектива. На рис. 4.10 показана точка А, лежащая в плоскости Р, и ее изображение А'. Если 6'г и 8;— предельно допустимые пятна нерезкости, то зрительно резкие изображения всех точек, лежащих в плоскости А', нахо-

в8

дятся между плоскостями А" и Л"'. Расстояние г' между ними называется глубиной резкости изображения.

Поскольку б;=б; = б, то г[=г'% и г'=2г2'. Из подобия треугольников следует, что

| '2 а' |

JL и г; =а' 1L

D 2 D

где D — диаметр зрачка объектива.

| и, следовательно, ф |

Рис. 4.10. К расчету глубины резкости объектива af

Но а' =

a-f

(4.27)

D(a-f)

Полученной формулой пользоваться неудобно, так как фотографу обычно известен не диаметр зрачка Д а диафрагменное число /С.

Подставляя значение К=-~^ в формулу (4.27) и учитывая,

| (4.28) |

| --2К |

что г[ =г'2У получим

В зависимости от характера выполняемых работ и формата изображения допуск на кассетную разницу устанавливают в пре-

делах 0,1—0,5 мм. На матовое стекло проецируется изображение оригинала, и по нему контролируют резкость и размеры оптического изображения, равномерность его освещения,, расположение относительно центра, а при растрировании через проекционный растр — проекции растровых ячеек. После выполнения контрольных операций рамка с матовым стеклом отводится вверх или вбок в зависимости от конструкции коробки матового стекла.

делах 0,1—0,5 мм. На матовое стекло проецируется изображение оригинала, и по нему контролируют резкость и размеры оптического изображения, равномерность его освещения,, расположение относительно центра, а при растрировании через проекционный растр — проекции растровых ячеек. После выполнения контрольных операций рамка с матовым стеклом отводится вверх или вбок в зависимости от конструкции коробки матового стекла.

Растровые механизмы предназначены для крепления растра и его перемещения в горизонтальном направлении до 25 мм.

Кассеты, предназначенные для крепления светочувствительного материала — фотопластин или фотопленок, бывают механические или пневматические. В механических кассетах стеклянные пластины или пленки, закрепленные липкой лентой на стекле, устанавливают между двумя зажимными планками, перемещаемыми по направляющим или винтам (аналогично растру). Шторка, преграждающая путь свету, на время экспонирования перемещается вручную за светочувствительный материал.

Более современны пневматические кассеты для крепления фотоматериалов вместе с контактными растрами либо обычные пневматические кассеты для закрепления фотопленок.

Вакумный пленкодержатель представляет собой плиту, отлитую из алюминиевого сплава, с изолированными камерами для присоса пленок различного формата. Камеры сверху закрыты передней перфорированной стенкой и при помощи распределительного крана соединяются с вакуум-насосом. Таким образом, вакуум создается только в зоне площади, занимаемой пленкой.

При применении контактного растра размер его должен быть больше размеров пленки не менее чем на 15—20 мм с каждой стороны, чтобы под ним также создался вакуум.

Плита пленкодержателя шарнирно закреплена на раме, которая, в свою очередь, может поворачиваться относительно коробки матового стекла. Для удобства зарядки плита устанавливается в горизонтальное положение и удерживается в нем растяжками. В рабочем положении плита фиксируется подпружиненными штифтами.

Конструкция вакуумной плиты должна предусматривать возможность установки устройств для центрирования и приводки фотопленок и контактных растров с использованием штифтовой системы. Отклонение вакуумной плиты от плоскости по всей поверхности не должно превышать 0,2 мм. Величина создаваемого вакуума — минус 0,5—105 Н/м2. При этом особое значение имеет быстрота обеспечения указанной величины вакуума.

Устройства для установки масштаба съемки и наводки hi резкость. Наводка на резкость в репродукционных фотоаппаратах достигается изменением длин оптических отрезков а и а'

либо z и z', которые попарно связаны между собой и с фокусным расстоянием объектива зависимостью:

— + — =--— или zz'=/2.

a a' f

Наводка на резкость и контроль правильности масштаба могут быть осуществлены тремя основными способами:

1) перемещением частей аппарата с визуальной оценкой резкости изображения и измерением размеров изображения на матовом стекле при помощи линейки. Этот способ малопроизводителен, а главное, очень субъективен, так как зависит от состояния зрения фотографа, степени его утомления, а также от освещения, качества матового стекла и других факторов;

2) установкой и фиксированием частей фотоаппарата по шкалам, закрепленным в доступном для обозрения месте, на пути перемещения этих частей. В наиболее совершенных аппаратах шкалы выводят на пульт управления к матовому стеклу в виде гибких лент или барабанов. Этот способ имеет свои недостатки: шкалы приходится рассчитывать лишь для конкретных объективов с учетом отклонений фокусного расстояния от номинальных размеров. В отдельных случаях шкалы выполняются с миллиметровыми делениями и используются с помощью таблиц или номограмм, а в современных аппаратах они градуированы в масштабе съемки. Покажем на примере, как строятся эти шкалы.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 499; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!