КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Общая характеристика

|

|

|

|

Следовательно, многообразие животных, их строение, особенности жизнедеятельности и поведения, размножение, развитие, их происхождение и эволюцию, распространение, значение в природе и жизни человека изучает зоология — наука о животных.

Зоология – наука о животном мире

Симферополь 2004

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ЗООЛОГИЯ

для студентов

специальности «Начальное обучение»

Рекомендовано Ученым Советом Крымского государственного инженерно-педагогического университета

Рецензенты:

Бугаенко Л.А. – доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой биотехнологии, эфиромасличных и лекарственных растений, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Крымского государственного агротехнологического университета;

Трещев В.В. – кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии, почетный профессор Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

Учебное пособие включает все разделы зоологии в соответствии с объёмом требований учебной программы для студентов специальности «Начальное обучение».

В пособии отражены современные научные знания в области зоологии беспозвоночных и позвоночных. Материал изложен в систематической последовательности, в соответствии с эволюционным развитием фауны и даёт целостное представление о зоологии, как науки о животном мире. В книге приведены сведения о строении, происхождении, распространении и образе жизни животных, показано их значение в природе и хозяйственной деятельности человека.

Учебное пособие рассчитано на широкий круг читателей: студентов высших учебных заведений небиологических специальностей и колледжей педагогического профиля, преподавателей вузов, учителей школ, а также всех тех, кто занимается самообразованием.

С животными человек был связан в течение всей своей истории – использовал их в пищу, для изготовления украшений, а также и для других хозяйственных надобностей. Постепенно различные животные становились объектами охотничьего и рыбного промыслов, а некоторые приручались человеком. Стоянки древнего человека служат хорошей этому иллюстрацией.

Совершенно естественно, что по мере развития промысла зарождались, получали развитие и зоологические познания. На пещерных и наскальных рисунках человека раннего палеолита изображены сцены охоты и объекты её: мамонт, бизон, носорог, олень, медведь, разные рыбы и другие животные. Очевидно, охотник должен был уже располагать определёнными познаниями о распространении, биологии и внутреннем строении объектов своего промысла. В дальнейшем определённые зоологические познания возникли в связи с приручением животных, развитием охотничьего и рыбного промысла.

У животных много общих черт с представителями других царств. Например, животные и растения имеют клеточное строение, сходный химический состав (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и др.), многие общие свойства (обмен веществ, наследственность, изменчивость, раздражимость).

Однако животным свойственны особые черты организации, которые отличают их от растений. Наиболее глубокое различие заключается в характере питания этих организмов: растения — автотрофы, а животные — гетеротрофы. Подавляющее большинство животных — подвижны, им присущи сложные поведенческие реакции, отсутствующие у растений. Однако среди них есть прикрепленные и малоподвижные формы, распространение которых осуществляется подвижными личинками.

Рост большинства животных имеет ограничение и осуществляется преимущественно только в определенный период их развития. Лишь немногие из них (некоторые раки, крокодилы, черепахи) растут на протяжении всей жизни.

Клетки животных, в отличие от растений, не имеют клеточной стенки, пластид, вакуолей. Запасной углевод – гликоген, а конечные продукты азотистого обмена – аммиак, мочевина, мочевая кислота.

Мир животных велик и разнообразен. К настоящему времени описано более 1,5 (по др. данным 3 – 4,5) млн. видов животных, приспособленных к жизни на поверхности суши, почве, пресной и морской воде, в воздушной среде.

Значение животных в природе огромно. Как потребители готового органического вещества, т. е. консументы, они являются важнейшими звеньями цепей и сетей питания. В результате процессов жизнедеятельности и подвижности животные потребляют, перераспределяют в биосфере огромные количества вещества и энергии и благодаря этому ускоряют течение биологического круговорота веществ, причем колесо биологического круговорота «крутится» тем быстрее, чем меньше размеры животного.

Велика роль животных (в особенности насекомых) как опылителей цветковых растений, распространителей семян и плодов. Неоспорим их вклад в почвообразовательные процессы (черви, личинки насекомых, роющие грызуны), в формирование ландшафтов (роющие животные, копытные, бобры).

Значительная роль животных в жизни человека связана, прежде всего, с использованием многих видов в качестве объектов питания и поставщиков разнообразных форм сырья. Животная пища обогащает рацион человека высококалорийными, легко усвояемыми полноценными белками. Ее поставщиками являются различные виды ракообразных, моллюсков, рыб, охотничье-промысловые и разводимые человеком домашние животные. Пушно-меховое сырье поставляют многие виды зверей: соболь, куница, белка, бобр, песец, калан, котик. Натуральный шелк человек получает в результате разведения тутового шелкопряда. Поставщиками ценного лекарственного сырья являются пчелы, змеи. Железы некоторых животных используют при производстве гормональных препаратов. Многие животные незаменимы для человека как средство передвижения и на физических работах (лошадь, верблюд, олень, буйвол, слон). Некоторые представители животного мира используются в качестве лабораторных объектов при проведении учебных и экспериментальных работ, являются объектами научных исследований (амебы, инфузории, жуки, насекомые, лягушки, голуби, крысы, мыши, морские свинки, кошки, собаки и др.).

Велика и отрицательная роль некоторых видов животных для человека. Так, многие виды насекомых-вредителей, клещей, грызунов в период массового размножения причиняют большой ущерб сельскохозяйственным культурам, снижая их продуктивность и качество. Ряд видов животных являются возбудителями болезней (паразитические простейшие, черви, членистоногие), переносчиками возбудителей болезней человека и животных (мухи, собачий клещ и др.). Яд некоторых животных опасен для человека (змеи, пауки, скорпионы, пчелы, осы).

Животный мир оказывает огромное влияние на жизнь биосферы и поэтому требует пристального внимания к проблемам его охраны. Разрушение среды обитания и загрязнение биосферы наносит непоправимый ущерб всему живому. Многие виды животных в результате прямого истребления и ряда косвенных причин уже исчезли. Значительной части животных угрожает такая же участь, о чем свидетельствует перечень видов, занесенных в Красные книги. Человек должен приложить немало усилий и материальных средств для спасения генофонда животного мира нашей планеты.

Характерная особенность человеческого ума – стремление познавать окружающий мир во всём его многообразии, потребность систематизировать, группировать явления по их сходству или различию в соподчинённые категории.

Для биологии систематика приобрела особое значение и выросла наряду с морфологией, палеонтологией и физиологией в самостоятельный раздел биологии. Систематика нужна, прежде всего, потому, что она сводит в систему всё многообразие живого.

Начало построения современной научной системы животных мы находим в трудах шведского натуралиста К. Линнея (1735 г.). Первой заслугой его явилась формулировка понятия вида. По К. Линнею, вид – это совокупность организмов сходных между собой, как сходны дети одних родителей, и способных давать плодовитое потомство. (Сравните современную формулировку определения вида: Вид – это совокупность особей, которые сходны по морфофизиологическим признакам, способны скрещиваться между собой, давать плодовитое потомство и формируют систему популяций, образующих общий ареал).

Второе чрезвычайно важное положение К. Линнея заключалось в создании иерархической системы соподчинённых категорий, которых у Линнея было четыре: вид, род, отряд и класс. Иерархический характер системы Линнея заключался в том, что каждая категория включает несколько категорий низшего порядка: класс – отрядов, отряд – родов, род – видов.

Линней предложил каждый вид именовать двумя словами: первое – название рода, второе – собственно видовое. Такое обозначение вида двумя латинскими словами называют бинарной номенклатурой.

В дальнейшем систематика животных усложнилась. Ж. Кювье ввёл ещё понятие типа как высшей систематической категории, позднее была добавлена ещё одна категория между отрядом и родом – семейство. Таким образом, возникло шесть основных категорий: тип, класс, отряд, семейство, род и вид. Однако этого оказалось недостаточно, и стали возникать промежуточные категории с приставками над- и под-, и, таким образом, добавилось ещё около 10 категорий – подцарство, надцарство, подтип, надкласс, подкласс, надсемейство и т.д. Но и этого оказалось недостаточно, и появились ещё категории раздел, надраздел и т.д. В современной системе животного мира ещё много спорных вопросов.

Согласно современной системе, царство Животные (Animalia) подразделяют на два подцарства: Одноклеточные, или Простейшие (Protozoa), и Многоклеточные (Metazoa).

Контрольные вопросы:

1. Какие основные признаки сходства и различия между животными и растениями?

2. Какую роль играют животные в жизни человека?

3. Какое значение имеет систематика для биологической науки?

4. Какие основные таксономические категории приняты в зоологии?

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие (Protozoa)

К одноклеточным принадлежат свыше 30 тыс. видов, обитающих на дне и в толще воды морских и пресных водоемов, влажной почве. Более 3,5 тыс. видов являются паразитами человека и животных. Размеры тела простейших в основном микроскопические, но встречаются и более крупные, достигающие нескольких миллиметров и даже сантиметров.

Общими чертами организации простейших являются следующие:

1. Большинство простейших – одноклеточные, реже колониальные организмы. Их одноклеточное тело обладает функциями целостного организма, которые выполняются органеллами общего назначения (ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы и др.) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.). Согласованно функционируя, они обеспечивают отдельной клетке возможность существования в качестве самостоятельного организма.

2. Покровы простейших представлены либо только плазматической мембраной, либо еще и плотной, довольно гибкой и эластичной оболочкой – пелликулой, придающей им относительное постоянство формы тела. В цитоплазме четко

различаются два слоя: поверхностный, более плотный - эктоплазма, и внутренний, более жидкий и зернистый - эндоплазма, в которой располагаются органеллы простейшего. Благодаря коллоидным свойствам цитоплазмы эти два слоя могут

взаимно переходить друг в друга.

3. Органоиды движения большинства видов – ложноножки,

жгутики или многочисленные короткие реснички.

4. Подавляющее большинство простейших питаются бактерия

ми, одноклеточными водорослями, частицами разлагающихся отмерших растений и животных – детритом, а паразитические формы – соками, тканью или кровью хозяина, в

организме которого они обитают. Пища переваривается в пищеварительных вакуолях под действием ферментов лизосом.

Растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму, а не переваренные остатки удаляются из клетки.

5. У пресноводных одноклеточных имеется 1 – 2 сократительные вакуоли, основная функция которых состоит в поддержании постоянства осмотического давления, осуществляемого за счет периодического удаления избытка воды, проникающей в цитоплазму простейшего. Побочная функция — выведение некоторой части конечных продуктов жизнедеятельности. У морских и паразитических простейших сократительные вакуоли, как правило, отсутствуют.

6. Газообмен осуществляется всей поверхностью тела.

7. Раздражимость у простейших проявляется в форме таксисов.

8. Все простейшие размножаются бесполым способом. После

митотического деления ядра следует деление клетки надвое.

У малярийного паразита делению клетки предшествует многократное деление ядра, после которого паразит распадается

на множество особей (шизогония). Для всех без исключения инфузорий характерен половой процесс – конъюгация, при которой две конъюгирующие особи обмениваются наследственной информацией, после чего расходятся. Увеличения числа особей при этом не происходит. У некоторых видов простейших, в том числе и малярийного паразита, кроме бесполого происходит и половое размножение, т. е. наблюдается чередование бесполого и полового поколений.

9. Большинство простейших обладает способностью переносить неблагоприятные условия в состоянии покоящейся стадии цисты. При этом клетка округляется, втягивает или отбрасывает органоиды движения и покрывается плотной защитной оболочкой. Стадия цисты дает возможность простейшему не только переживать в неактивном состоянии неблагоприятные условия, но и расселяться. Попав в благоприятные условия, простейшее покидает оболочку цисты и начинает питаться и размножаться.

Класс Корненожки (Rhizopoda)

Представители класса – одноклеточные животные, наружный покров которых представлен тонкой плазматической мембраной, и поэтому форма тела у них непостоянная. Передвигаются корненожки с помощью временных выпячиваний цитоплазмы - ложноножек. Корненожки обитают главным образом в морях, реже в пресных водоемах. Небольшое количество видов - паразиты человека и животных.

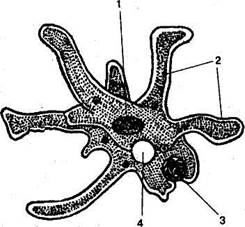

Типичным представителем класса является амеба (Amoeba proteus) - обитатель пресных водоемов (рис. 1), в которых ее можно обнаружить на растениях, гниющих листьях, в придонном иле. Она имеет вид маленького (0,2—0,5 мм) бесцветного цитоплазматического комочка, постоянно меняющего свою форму.

Цитоплазма амебы находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется в одном направлении к поверхности клетки, то в этом месте на теле амебы появляется выпячивание - ложноножка. В ложноножку перетекает цитоплазма, и амеба таким способом передвигается, т. е. медленно перетекает с одного места на другое.

Рис. 1. Амеба: 1 – ядро; 2 – ложноножки; 3 – захват пищи и образование пищеварительной вакуоли; 4 – сократительная вакуоль.

Питается амеба одноклеточными водорослями, бактериями, детритными частицами, которые она обтекает своими ложноножками и фагоцитирует. Образовавшаяся фагосома в цитоплазме сливается с лизосомой, в результате чего формируется пищеварительная вакуоль. Растворенные питательные вещества поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки пищи удаляются из тела амебы путем экзоцитоза.

В цитоплазме имеется сократителъная вакуоль – пузырек с водянистой жидкостью. Сократительная вакуоль заполняется жидкостью (в основном водой), которая поступает в неё из окружающей цитоплазмы. Достигнув определённого, характерного для данного вида амёб размера, сократительная вакуоль уменьшается. Её содержимое при этом изливается наружу через пору. Весь период наполнения и сокращения вакуоли при комнатной температуре длится у амёбы протея обычно 5 – 8 минут.

Концентрация различных растворённых органических и неорганических веществ в теле амёбы выше, чем в окружающей пресной воде. Поэтому в силу законов осмоса вода проникает в протоплазму амёбы. Если бы избыток её не выводился наружу, то через короткий промежуток времени амёба «расползлась» бы и растворилась в окружающей воде. Благодаря деятельности сократительной вакуоли этого не происходит.

Вместе с выводимой из тела амёбы жидкостью выводятся и продукты обмена веществ. Следовательно, сократительная вакуоль участвует в функции выделения.

|

Рис. 2. Разные виды амёб с различной формой псевдоподий: 1 - Amoeba limax; 2 – Pelomyxa binucleata; 3 – Amoeba proteus; 4 - Amoeba radiosa; 5 – Amoeba verrucosa; 6 – Amoeba polypodia.

Постоянно поступающая в цитоплазму вода содержит кислород. Поэтому сократительная вакуоль косвенно участвует и в функции дыхания, следовательно газообмен осуществляется диффузно через плазматическую мембрану.

Единственной известной формой размножения амёбы является деление надвое в свободноподвижном состоянии. Процесс начинается с митотического деления ядра. Вслед за тем на теле амёбы появляется перетяжка, которая перешнуровывает тело её на две равные половинки, в каждую из которых отходит по одному ядру. Темп размножения амёбы протея зависит от условий, прежде всего от питания и температуры. При обильном питании и температуре 20 – 25 °С амёба делится один раз в течение 1 – 2 суток.

При неблагоприятных условиях амёбы втягивают псевдоподии, выбрасывают пищевые частицы, округляются. Затем эктоплазма выделяет тонкую, но прочную оболочку. Этот процесс называется инцистированием. Амебы расселяются и переносят неблагоприятные условия в состоянии цисты.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 649; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!