КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Источники учебной мотивации 3 страница

§ мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей работе и т.п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения);

2. Узколичные мотивы:

§ стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация благополучия);

§ желание быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей (престижная мотивация).

3. Отрицательные мотивы:

§ стремление избежать неприятностей со стороны учителей, родителей, одноклассников (мотивация избегания неприятностей).

По мнению Марковой А.К. (Маркова А.К., 1990; аннотация), к видам мотивов можно отнести познавательные и социальные мотивы (рис. 2). Если у школьника в ходе учения преобладает направленность на содержание учебного предмета, то можно говорить о наличии познавательных мотивов. Если у ученика выражена направленность на другого человека в ходе учения, то говорят о социальных мотивах.

К познавательным мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; действие вместе с другими и для других; познание нового, неизвестного.

К социальным — такие мотивы, как понимание необходимости учения для дальнейшей жизни, процесс учения как возможность общения, похвала от значимых лиц. Они являются вполне естественными и полезными в учебном процессе, хотя их уже нельзя отнести полностью к внутренним формам учебной мотивации.

· Еще более обусловлены внешними моментами такие мотивы, как:

o учеба как вынужденное поведение;

o процесс учебы как привычное функционирование;

o учеба ради лидерства и престижа;

o стремление оказаться в центре внимания.

Эти мотивы могут оказывать и заметное негативное влияние на характер и результаты учебного процесса. Наиболее резко выражены внешние моменты в мотивах учебы ради материального вознаграждения и избегания неудач.

Одной из основных задач учителя является повышение в структуре мотивации учащегося удельного веса внутренней мотивации учения.

По мнению Марковой А.К., и познавательные, и социальные мотивы могут иметь разные уровни.

1. Уровни познавательных мотивов:

o широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями - фактами, явлениями, закономерностями);

o учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятельного приобретения знаний);

o мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и затем на построение специальной программы самосовершенствования) (рис. 2).

2. Уровни социальных мотивов:

o широкие социальные мотивы (долг и ответственность, понимание социальной значимости учения);

o узкие социальные, или позиционные, мотивы (стремление занять определенную позицию) в отношениях с окружающими, получить их одобрение);

o мотивы социального сотрудничества (ориентация на разные способы взаимодействия с другим человеком).

Как указывает А.К. Маркова, разные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном процессе (рис. 3). Например, широкие познавательные мотивы проявляются в принятии решения задач, в обращениях к учителю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные - в самостоятельных действиях по поиску решения, в вопросах, задаваемых учителю по поводу разных способов работы; мотивы самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю с предложениями рациональной организации учебного процесса, в реальных действиях самообразования.

Широкие социальные мотивы проявляются в поступках, свидетельствующих о понимании учеником своего долга и ответственности; позиционные мотивы - в стремлении к контактам со сверстниками и в получении их оценок, в инициативе и помощи товарищам; мотивы социального сотрудничества - в стремлении к коллективной работе и к осознанию рациональных способов ее осуществления. Осознанные мотивы выражаются в умении школьника рассказать о том, что его побуждает, выстроить мотивы по степени значимости; реально действующие мотивы выражаются в успеваемости и посещаемости, в развернутости учебной деятельности и формах ухода от нее, в выполнений дополнительных заданий или отказе от них, в стремлении к заданиям повышенной или пониженной сложности и т.д.

Характеристики и функции учебной мотивации

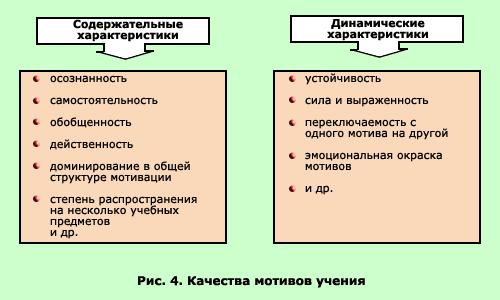

Учебная мотивация характеризуется силой и устойчивостью учебных мотивов (рис. 4).

Сила учебного мотива выступает показателем непреодолимого стремления учащегося и оценивается по степени и глубине осознания потребности и самого мотива, по его интенсивности. Сила мотива обусловлена как физиологическими, так и психологическими факторами. К первым следует отнести силу мотивационного возбуждения, а ко вторым - знание результатов учебно-познавательной деятельности, понимание ее смысла, определенная свобода творчества. Кроме того, сила мотива определяется и эмоциями, что особенно ярко проявляется в детском возрасте.

В свое время Дж. Аткинсон предложил формулу для подсчета силы мотива (стремления): М = П х В х З, где: М - сила мотива, П - мотив достижения успеха как личностное свойство, В - субъективно оцениваемая вероятность достижения поставленной цели, З - личностное значение достижения этой цели.

Устойчивость учебного мотива оценивается по его наличию во всех основных видах учебно-познавательной деятельности учащегося, по сохранению его влияния на поведение в сложных условиях деятельности, по его сохранению во времени. По сути, речь идет об устойчивости (ригидности) установок, ценностных ориентации, намерений учащегося.

· Можно выделить следующие функции учебных мотивов:

o а) побуждающую функцию, которая характеризует энергетику мотива, иными словами, мотив вызывает и обусловливает активность учащегося, его поведение и деятельность;

o б) направляющую функцию, которая отражает направленность энергии мотива на определенный объект, т.е. выбор и осуществление определенной линии поведения, поскольку личность учащегося всегда стремится к достижению конкретных познавательных целей. Направляющая функция тесно связана с устойчивостью мотива;

o в) регулирующую функцию, суть которой состоит в том, что мотив предопределяет характер поведения и деятельности, от чего, в свою очередь, зависит реализация в поведении и деятельности учащегося либо узколичных (эгоистических), либо общественно значимых (альтруистических) потребностей. Реализация этой функции всегда связана с иерархией мотивов. Регуляция состоит в том, какие мотивы оказываются наиболее значимыми и, следовательно, в наибольшей мере обусловливают поведение личности.

Наряду с указанными, выделяют стимулирующую, управляющую, организующую (Е.П. Ильин), структурирующую (О.К. Тихомиров), смыслообразующую (А.Н. Леонтьев), контролирующую (А.В. Запорожец) и защитную (К. Обуховский) функции мотива.

Интерес в мотивационной сфере

Характеризуя интерес (в общепсихологическом определении - это эмоциональное переживание познавательной потребности) как один из компонентов учебной мотивации, необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в профессиональном педагогическом общении термин "интерес" часто используется как синоним учебной мотивации. Об этом могут свидетельствовать такие высказывания, как "у него нет интереса к учебе", "необходимо развивать познавательный интерес" и т. д. Такое смещение понятий связано, во-первых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым объектом изучения в области мотивации (И. Гербарт). Во-вторых, оно объясняется тем, что сам по себе интерес - это сложное неоднородное явление. Интерес определяется "как следствие, как одно из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы", и здесь важна дифференциация видов интереса и отношения к учению. Интерес, согласно А.К. Марковой, "может быть широким, планирующим, результативным, процессуально-содержательным, учебно-познавательным и высший уровень - преобразующий интерес" (Формирование…, 1986, С 17-18).

Характеризуя интерес (в общепсихологическом определении - это эмоциональное переживание познавательной потребности) как один из компонентов учебной мотивации, необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в профессиональном педагогическом общении термин "интерес" часто используется как синоним учебной мотивации. Об этом могут свидетельствовать такие высказывания, как "у него нет интереса к учебе", "необходимо развивать познавательный интерес" и т. д. Такое смещение понятий связано, во-первых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым объектом изучения в области мотивации (И. Гербарт). Во-вторых, оно объясняется тем, что сам по себе интерес - это сложное неоднородное явление. Интерес определяется "как следствие, как одно из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы", и здесь важна дифференциация видов интереса и отношения к учению. Интерес, согласно А.К. Марковой, "может быть широким, планирующим, результативным, процессуально-содержательным, учебно-познавательным и высший уровень - преобразующий интерес" (Формирование…, 1986, С 17-18).

Важность создания условий возникновения интереса к учителю, к учению (как эмоционального переживания удовлетворения познавательной потребности) и формирования самого интереса отмечалась многими исследователями. На основе системного анализа были сформулированы основные факторы, способствующие тому, чтобы учение было интересным для ученика (Бондаренко С.М., 1972. С. 251-252). Согласно данным этого анализа, важнейшей предпосылкой создания интереса к учению является воспитание широких социальных мотивов деятельности, понимание ее смысла, осознание важности изучаемых процессов для собственной деятельности.

Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию обучения и к самой учебной деятельности - возможность проявить в учении умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы обучения, тем легче вызвать интерес к учению. Основное средство воспитания устойчивого интереса — использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от учащихся активной поисковой деятельности.

Большую роль в формировании интереса к учению играет создание проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая требует постоянного напряжения. Легкий материал, не требующий умственного напряжения, не вызывает интереса. Преодоление трудностей в учебной деятельности - важнейшее условие возникновения интереса к ней. Но трудность учебного материала и учебной задачи приводит к повышению интереса только тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро падает.

Учебный материал и приемы учебной работы должны быть достаточно (но не чрезмерно) разнообразны. Разнообразие обеспечивается не только столкновением учащихся с различными объектами в ходе обучения, но и тем, что в одном и том же объекте можно открывать новые стороны. Один из приемов возбуждения у учащихся познавательного интереса - "остранение", т. е. показ учащимся нового, неожиданного, важного в привычном и обыденном. Новизна материала - важнейшая предпосылка возникновения интереса к нему. Однако познание нового должно опираться на уже имеющиеся у школьника знания. Использование прежде усвоенных знаний - одно из основных условий появления интереса. Существенный фактор возникновения интереса к учебному материалу - его эмоциональная окраска, живое слово учителя.

Эти положения, сформулированные С.М. Бондаренко, могут служит определенной программой организации учебного процесса, специально направленной на формирование интереса (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html; см. лабораторию психологических основ новых образовательных технологий).

Отношение к учению в мотивационной сфере

Важным элементом для анализа мотивационной сферы учения школьников является отношение к нему самого школьника. Так, А. К. Маркова, определяя три типа отношения к учению — отрицательное, нейтральное и положительное, — приводит четкую дифференциацию последнего на основе включенности в учебный процесс (рис. 5), (рис. 6). Очень важно, пишет она, для управления учебной деятельностью школьника: "...а) положительное, неявное, активное... означающее готовность школьника включиться в учение… б)...положительное, активное, познавательное, в)...положительное, активное, личностно-пристрастное, означающее включенность школьника как субъекта общения, как личности и члена общества" (Маркова А.К. и др. 1990; аннотация). Другими словами, мотивационная сфера субъекта учебной деятельности, или его мотивация, не только многокомпонентна, но и разнородна и разноуровнева, что лишний раз убеждает в чрезвычайной сложности не только ее формирования, но и учета, и даже адекватного анализа.

Мотивация достижения успеха

Проблема мотивации достижения успеха

Большую значимость приобретает исследование таких широких форм мотивации, которые, проявляясь в разных сферах деятельности (профессиональной, научной, учебной), определяют творческое, инициативное отношение к делу и влияют как на характер, так и на качество выполнения труда. Одним из основных видов такой мотивации выступает мотивация достижения, определяющая стремление человека выполнить дело на высоком уровне качества везде, где есть возможность проявить свое мастерство и способности. Принципиально важным является то, что мотивация достижения тесно связана с такими качествами личности, как инициативность, ответственность, добросовестное отношение к труду, реалистичность в оценках своих возможностей при постановке задач и т.п.

Поведение, ориентированное на достижение, предполагает наличие у каждого человека мотивов достижения успеха и избегания неудачи. Другими словами, все люди обладают способностью быть заинтересованными в достижении успеха и тревожиться по поводу неудачи. Однако каждый отдельный человек имеет доминирующую тенденцию руководствоваться либо мотивом достижения, либо мотивом избегания неудачи. В принципе мотив достижения связан с продуктивным выполнением деятельности, а мотив избегания неудачи - с тревожностью и защитным поведением.

Преобладание той или иной мотивационной тенденции всегда сопровождается выбором трудности цели. Люди, мотивированные на успех, предпочитают средние по трудности или слегка завышенные цели, которые лишь незначительно превосходят уже достигнутый результат. Они предпочитают рисковать расчетливо. Мотивированные на неудачу склонны к эстремальным выборам, одни из них нереалистично занижают, а другие - нереалистично завышают цели, которые ставят перед собой.

После выполнения серии задач и получения информации об успехах и неудачах в их решении те, кто мотивирован на достижение, переоценивают свои неудачи, а мотивированные на неудачу, напротив, переоценивают свои успехи.

Мотивированные на неудачу в случае простых и хорошо отработанных навыков (наподобие тех, что используются при сложении пар однозначных чисел) действуют быстрее, и их результаты снижаются медленнее, чем у мотивированных на успех. При заданиях проблемного характера, требующих продуктивного мышления, эти же люди ухудшают работу в условиях дефицита времени, а у мотивированных на успех она улучшается.

Знание человеком своих способностей влияет на его ожидания успеха. Когда в классе имеется весь диапазон способностей, только учащиеся со средними способностями будут очень сильно мотивированы на достижение и (или) избегание неудачи. Ни у очень сообразительных, ни у малоспособных школьников не будет сильной мотивации, связанной с достижением, поскольку ситуация соревнования будет казаться или "слишком легкой", или "слишком трудной".

Что же произойдет, если классы будут организованы по принципу равного уровня способностей? Когда школьники с примерно одинаковыми способностями будут находиться в одном и том же классе, повысится и их интерес в достижении успеха, и тревожность по поводу собственной несостоятельности. В таких классах повышается продуктивность деятельности у учащихся с сильной мотивацией достижения и слабой тревожностью. Именно эти учащиеся проявляют повышенный интерес к учению после перехода в гомогенные классы. В то же время ученики, у которых преобладает мотивация избегания неудачи, оказываются менее удовлетворенными в атмосфере большего соревнования в классе, однородном по способностям.

Если человек ориентирован на успех, он не испытывает страха перед неудачей, а если ориентирован на избегание неудачи, то будет тщательнее взвешивать свои возможности, колебаться при принятии решения. Поскольку лица с мотивацией избегания неудачи боятся критики, они в качестве психологической защиты чаще, чем лица, стремящиеся к достижению успеха, мотивируют свои поступки с помощью декларируемой нравственности.

Стремление к достижению успеха по Ф. Хоппе (1930), или "мотив достижения", по Д. Макклелланду, - это устойчиво проявляемая потребность индивида добиваться успеха в различных видах деятельности. Впервые эта диспозиция (мотивационное свойство) была выделена в классификации Г. Мюррея. Достаточно широкую известность получила его мотивационная концепция, в которой, наряду с выделенным У. Макдугаллом перечнем органических, или первичных, потребностей, идентичным основным инстинктам, Мюррей предложил список вторичных (психогенных) потребностей, возникающих на базе инстинктоподобных влечений в результате воспитания и обучения. Это потребности достижения успехов, аффилиации, агрессии, независимости, противодействия, уважения, унижения, защиты, доминирования, привлечения внимания, избегания вредных воздействий, избегания неудач, покровительства, порядка, игры, неприятия, осмысления, сексуальных отношений, помощи, взаимопонимания. Позже к этим двадцати были добавлены еще шесть потребностей: приобретения, отклонения обвинений, познания, созидания, объяснения, признания и бережливости. Рассматриваемую нами диспозицию Г. Мюррей понимал как устойчивую потребность достижения результата в работе, как стремление "сделать что-то быстро и хорошо, достичь уровня в каком-либо деле". Эта потребность носит генерализованный характер и проявляется в любой ситуации независимо от конкретного ее содержания.

Д. Макклелланд начал изучать "мотив достижения" в 40-х гг. ХХ в. Согласно созданной им теории мотивации, все без исключения мотивы и потребности человека приобретаются, формируются при его онтогенетическом развитии. Под мотивом в ней понимается "стремление к достижению некоторых довольно общих целевых состояний", видов удовлетворения или результатов. Однако "мотив достижения" рассматривается не как производный от общественно-исторических условий, а как первопричина человеческого поведения. При этом делается вывод о том, что успешность развития экономики общества зависит от "национального уровня" мотива достижения успеха. По существу, это психологизация общественных явлений.

Д. Макклелланд создал первый стандартизированный вариант методики его измерения - Тест тематической апперцепции (ТАТ). При этом были выявлены два вида "мотива достижения": стремление к успеху и стремление избежать неудачи. В дальнейшем В. Мейер, X. Хекхаузен и Л. Кеммлер (1965) создали вариант ТАТ для обоих "мотивов достижения" (ХекхаузенХ., 1986; аннотация). Мотив стремления к успеху понимается как склонность к переживанию удовольствия и гордости при достижении результата. Мотив избегания неудачи - как склонность отвечать переживанием стыда и унижения на неудачу.

Теория мотивации достижения Аткинсона

Если Макклелланд в дальнейшем интересуется преимущественно разнообразными проявлениями потребности достижения, то Дж. Аткинсон большее внимание уделяет созданию теории и математической модели для руководства эмпирическими исследованиями в области мотивации достижения. Модель выбора, предложенная Аткинсоном, по сравнению с моделью Эскалоне, Л. Фестингера и К. Левина, является более верифицируемой и в большей степени соответствует эмпирическим данным. Аткинсон полагал, что выбор определяется двумя тенденциями - добиваться успеха и избегать неудачи.

Тенденция стремиться к успеху понимается как сила, вызывающая у индивидуума действия, которые, как он ожидает, приведут к успеху. Эта тенденция проявляется в направлении, интенсивности и настойчивости деятельности. Она создается следующими факторами: личностным - мотивом, или потребностью достижения, и двумя ситуационными - ожиданием, или субъективной вероятностью успеха, и побуждающей ценностью успеха.

Тенденция избегать неудачи понимается как сила, подавляющая у индивидуума выполнение действий, которые, как он ожидает, приведут к неудаче. Тенденция избегать неудачи проявляется в том, что человек стремится выйти из ситуации, содержащей угрозу неудачи. Эта тенденция создается личностным фактором - мотивом избегания и ситуационным - ожиданием, или субъективной вероятностью неудачи.

Мотив избегания представляет собой общее предрасположение индивида избегать неудачи. Предполагается, что мотив — устойчивая личностная характеристика, которая оценивается при помощи опросников тревожности.

Теория Дж. Аткинсона предполагает, что все обладают одновременно и мотивом достижения, и мотивом избегания. Поэтому в ситуации выбора у человека возникает конфликт между тенденцией стремиться к успеху, которая вызывает действия, ведущие к успеху, и тенденцией избежать неудачи, которая подавляет действия, ведущие к неудаче. Так же, как и в модели Эскалоне, Фестингера и К. Левина, здесь предполагается, что этот конфликт разрешается алгебраически в виде результирующей тенденции.

Дальнейшее совершенствование модели Дж. Аткинсона было осуществлено Физером, который ввел понятие внешняя мотивация. Он считает, что общая тенденция выполнить задание является суммой результирующей тенденции стремления к успеху и избегания неудачи и внешней мотивации выполнить задание.

Внешняя мотивация должна рассматриваться в иных терминах мотивов и побуждений, чем те, которые внутренне связаны с достижением и неудачей. В защиту этих положений Физер приводит следующие аргументы. Если относящаяся к достижению мотивация была бы единственной, включенной в ситуацию, тогда очевидно, что человек с сильным мотивом избегания не должен был бы даже браться за выполнение задания. Этот человек должен был избегать такого задания и выбирать деятельности, которые не вызывают тревоги о неудаче. Наоборот, человек с сильным мотивом достижения должен всегда проявлять положительный интерес к выполнению заданий, связанных с достижением. Понятие внешней мотивации выполнить задание необходимо для того, чтобы учитывать тот факт, что человек находится в социальной ситуации, в которой он играет роль испытуемого в экспериментах и знает, что от него ожидают некоторых усилий в выполнении задания. В любой экспериментальной ситуации существует определенные внешние принуждения, которые влияют на испытуемого так, чтобы он выполнял задание безотносительно к природе его мотивации, связанной с достижением.

Изучение мотивации достижения успеха в отечественной психологии

Согласно теории деятельностного происхождения мотивационной сферы А.Н. Леонтьева (60-е гг. XX в.), в процессе взросления многие ведущие мотивы поведения со временем становятся настолько характерными для человека, что превращаются в черты его личности (Леонтьев А.Н., 1975). К их числу наряду с мотивом власти, альтруизма, агрессивных мотивов поведения и других следует отнести мотивацию достижения и мотивацию избегания неудачи.

Доминирующие мотивы становятся одной из основных характеристик личности, отражающихся на особенностях других личностных черт.

Например, установлено, что у людей, ориентированных на успех, чаще преобладают реалистические, а у индивидов, ориентированных на избегание неудач - нереалистические, завышенные или заниженные, самооценки. Уровень самооценки в значительной степени связан с удовлетворенностью или неудовлетворенностью человеком собой, своей деятельностью, возникающими в результате достижения успеха или появления неудачи. Сочетание жизненных успехов и неудач, преобладание одного над другим постепенно формируют самооценку личности. В свою очередь, особенности самооценки личности выражаются в целях и общей направленности деятельности человека, поскольку в практической деятельности он, как правило, стремится к достижению таких результатов, которые согласуются с его самооценкой, способствуют ее укреплению.

Мотивация достижения (в понимании М.Ш. Магомед-Эминова) - это психическая регуляция деятельности в ситуациях достижения, в которых имеется возможность реализовать мотив достижения.

Мотив достижения может реализоваться в разных видах деятельности. Это объясняется тем, что результат деятельности сам по себе не реализует мотива достижения, который является широко обобщенным по предметному содержанию личностным мотивом. Личностные мотивы характеризуются скорее не самим результатом, на который деятельность направлена, а тем, какие особенности личности осуществляются при выполнении данной деятельности. Деятельность в своей действительной полноте объемлет два полюса - полюс объекта и полюс субъекта. При этом полюс объекта касается предметности деятельности, субъектный полюс - личности как "внутреннего момента деятельности". Конкретные мотивы деятельности связаны с объективным полюсом деятельности, а обобщенные мотивы личности - с субъективным полюсом. Вместе с тем, у одного и того же человека мотив достижения может реализоваться не во всех видах деятельности и не в одинаковой мере в тех, в которых реализуется, т.е. для каждого существует характерный круг деятельностей, в которых реализуется мотив достижения.

Предметное содержание мотива имеет двойственное строение: функциональное содержание, задающее общую зону предметной отнесенности активности личности, и специфичное (или конкретное содержание).

Обобщенные устойчивые мотивы личности характеризуются генерализацией предметного содержания и выражаются в индивидуально-личностных особенностях. Сюда относятся, в числе прочих, мотив стремления к успеху и мотив избегания неудач. Конкретным устойчивым мотивам свойственна систематически воспроизводимая активность, направленная на узкие конкретные сферы. Конкретным неустойчивым мотивам свойственна узкая временная перспектива, отсутствие разветвленной системы целей.

Соотношение мотивов достижения успеха и избегания неудачи

Авторы теорий по-разному смотрят на соотношение мотивов стремления к успеху и избегания неудачи. Одни считают (например, Дж. Аткинсон), что это взаимоисключающие полюса на шкале "мотива достижения" и если человек ориентирован на успех, то он не испытывает страха перед неудачей (и наоборот, если он ориентирован на избегание неудачи, то у него слабо выражено стремление к успеху). Другие доказывают, что отчетливо выраженное стремление к успеху вполне может сочетаться с не менее сильным страхом неудачи, особенно если она связана для субъекта с какими-либо тяжелыми последствиями. И, действительно, имеются данные, что между выраженностью стремления к успеху и избегания неудачи может быть положительная корреляция. Поэтому скорее всего речь идет о преобладании у того или иного субъекта стремления к успеху или избеганию неудачи при наличии того и другого. Причем это преобладание может быть как на высоком, так и на низком уровне выраженности обоих стремлений.

Субъекты, мотивированные на успех, предпочитают задачи средней или чуть выше средней трудности. Они уверены в успешном исходе задуманного, им свойственны поиск информации для суждения о своих успехах, решительность в неопределенных ситуациях, склонность к разумному риску, готовность взять на себя ответственность, большая настойчивость при стремлении к цели, адекватный средний уровень притязаний, который повышается после успеха и снижается после неудачи. Очень легкие задачи не приносят им чувства удовлетворения и настоящего успеха, а при выборе слишком трудных велика вероятность неуспеха; поэтому они не выбирают ни те, ни другие. При выборе же задач средней трудности успех и неудача становятся равновероятными и исход становится максимально зависимым от собственных усилий человека. В ситуации соревнования и проверки способностей они не теряются.

Субъекты со склонностью к избеганию неудачи ищут информацию о возможности неудачи при достижении результата. Они берутся за решение как очень легких задач (где им гарантирован 100-процентный успех), так и очень трудных (где неудача не воспринимается как личный неуспех). А. Бирни с коллегами (1969) выделяют три типа боязни неудачи и соответствующие им защитные стратегии: боязнь обесценивания себя в собственном мнении, боязнь обесценивания себя в глазах окружающих и боязнь не затрагивающих Я последствий.

Экспериментальное исследование, проведенное М.Ш. Магомед-Эминовым (Магомед-Эминов М.Ш.), показало, что одним из основных механизмов актуализации мотивации достижения выступает мотивационно-эмоциональная оценка ситуации, складывающаяся из оценки мотивационной значимости ситуации и оценки общей компетентности в ситуации достижения; интенсивность мотивационной тенденции меняется в зависимости от изменения величины двух указанных параметров как у испытуемых с мотивом стремления к успеху, так и с мотивом избегания неудачи.

· Полученные данные позволили сделать вывод о том, что выбор цели определяются не только когнитивными структурами, функционирующими на этапе селекции (ожидания и ценность), но и рядом других детерминант:

o это изменение мотивационной значимости самой ситуации достижения (валентность ситуации);

o обобщенным чувством компетентности в ситуации достижения;

o чувством конкретной компетентности в определенной сфере выполняемых задач.

Испытуемые с мотивом достижения при высокой компетентности выбирают трудные задачи, а при низкой компетентности - легкие задачи; испытуемые с мотивом избегания неудачи при высокой компетентности выбирают очень легкие задачи, а при низкой компетентности - очень трудные.

В релаксирующей ситуации, в которой низка мотивационная значимость ситуации, у испытуемых с мотивом избегания неудачи обнаруживается асимметрия выбора цели в сторону трудных задач. В активирующей ситуации, когда мотивационная значимость высокая, зона целей, выбираемых этими испытуемыми, сдвигается, наоборот, в сторону легких задач.

|

|

Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 1473; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!