КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема. Закономерности и формы воспитания 2 страница

|

|

|

|

· Для ликвидации разрыва необходимо:

o соблюдать такое соотношение между нравственным опытом ребенка и предъявляемыми ему готовыми моральными знаниями, когда этот опыт делает возможным применение данных знаний в поведении;

o ставить перед детьми специальные задачи по вычленению общего нравственного содержания из их различных поступков и выражению его в словесной форме;

o побуждать детей ставить перед собой нравственные вопросы и помогать им находить на них ответы;

o вооружать детей специальными средствами, нужными для применения нравственных знаний и воплощения нравственных побуждений в поведении, т.е. обучать детей соответствующим формам нравственного поведения; и, наконец;

o постоянно оценивать поведение детей с точки зрения тех норм, которыми они должны овладеть.

(http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-podjun.html; см. лабораторию изучения психического развития в подростковом и юношеском возрастах),

(http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/973/973022.htm; см. статью Савченко Е.А. "О готовности старшеклассников противостоять аморальным проявлениям").

Роль эмаптии в нравственном воспитании учащихся

Важной способностью для формирования нравственного развития детей является эмпатия. Эмпатия - способность человека эмоционально отзываться на переживания другого. Человек может испытывать переживание того же качества, или, если эмпатия носит искаженный характер, противоположного.

Если человек одинаково реагирует на переживания различных людей в различных ситуациях, то его эмпатия проявляется как его устойчивое свойство. Эмпатия как свойство личности выступает мотивом тех или иных форм поведения и играет важнейшую роль в нравственном развитии ребенка.

С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается и переключается с реакции на физический ущерб на реакцию по поводу его чувств и далее - на реакцию относительно ситуации в целом.

Для развития эмпатии очень важно, чтобы воспитатель был сам эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему на помощь. Сочувствие как устойчивое свойство побуждает человека к альтруистическому поведению, так как в основе этого свойства лежит нравственная потребность в благополучии других людей, формируется представление о ценности другого. По мере психического развития эмпатия сама становится источником нравственного развития (Раис Ф., 2000; см. аннотацию).

Важнейшей составной частью нравственного воспитания учащихся является формирование у них правильного отношения к труду и к его результатам. Следует настойчиво воспитывать у учащихся понимание, что "труд - основная потребность человека. Вопрос не в том, следует или не следует работать, а в том, какая работа больше всего вам подходит. Работа нужна человеку для нормальной жизнедеятельности, как нужны воздух, пища, сон, общение... Нужно четко осознать, что труд есть биологическая необходимость. Мышцы становятся дряблыми и атрофируются, если мы их не упражняем. Мозг приходит в расстройство и хаос, если мы не используем его постоянно для достойных занятий" (Селье Г., 1992).

Личность утверждает себя в глазах других и собственных прежде всего, в плодотворном, приносящем ей удовлетворение и успех, труде. Из этого следует, что противопоказано ставить перед учеником, личность которого только формируется, задачи, с которыми он не сумеет справиться.

Эффективный путь нравственного развития школьников - включение всех детей в различные виды деятельности и отношений путем расширения масштабов этой деятельности. Учитель имеет мощный инструмент формирования нравственности своих воспитанников - организацию классного, а затем общешкольного коллектива. Становление личности происходит при такой организации этих коллективов, которая обеспечивает учащимся реальную возможность самим решать проблемы школьной жизни, влиять на положение дел в классе и в школе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ

Методы воспитания: понятие и классификация

Методы воспитания - это конкретные пути влияния на сознание, чувства, поведение школьников для решения педагогических задач в совместной деятельности (общении) последних с учителем-воспитателем. Методы воспитания следует отличать от средств воспитания, с которыми они связаны. Средствами воспитания являются, прежде всего, предметы материальной и духовной культуры, которые используются для решения педагогических задач. Метод воспитания реализуется через деятельность педагога-воспитателя, средство же (книга, кинофильм и пр.) может влиять и вне деятельности педагога, без педагога (Зюбин Л.М., 1991; аннотация) (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html).

Методов воспитания чрезвычайно много. По некоторым скромным подсчетам, основных общепринятых методов не менее пятисот. Использовать отдельные методы, не сознавая при этом всей системы, применяемой на практике, - трудно. Систематизация методов также нужна для лучшего запоминания (Поляков С.Д., 1996; аннотация).

До сих пор наиболее распространенным классификатором методов является тот, который подразделяет их по источникам передачи содержания. Это словесные, практические и наглядные методы (см. табл.). Это самая простая и доступная классификация, широко применяемая на практике.

| Классификация методов по источникам передачи содержания | ||

| Группы методов | Виды методов | Источники передачи содержания |

| I группа | Словесные методы | Рассказ, беседа, инструктаж и др. |

| II группа | Практические методы | Упражнения, тренировка, самоуправление и др. |

| III группа | Наглядные методы | Иллюстрирование, показ, предъявление материала и др. |

Г.И. Щукина предлагает следующую классификацию методов воспитания (см. анимацию).

· Другая классификация методов построена на основе простейшей структуры личности:

1. методы формирования сознания;

2. методы формирования поведения;

3. методы формирования чувств и отношений.

Это тоже широко распространенная классификация.

1. Методы формирования сознания учащихся предназначены для того, что передавать информацию от учителя к учащемуся и обратно. Сознание как знание и понимание - это основа мировоззрения, поведения, отношений (Хрест. 11.1.). Среди этой группы методов центральное место занимает метод убеждений (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-sozn.html).

Метод убеждения в воспитании - это путь воздействия на знание школьника для разъяснения фактов и явлений общественной или личной жизни, формирования взглядов. Он является ведущим в воспитательной работе. Этот метод служит для формирования взглядов, которых в сознании учащегося, в его тезаурусе раньше не имелось (или они не были закреплены), или для актуализации имеющихся знаний (Павлова Л.Г., 1991; аннотация) (см. анимацию).

Самоутверждение и самовыражение личности школьника происходит в условиях нечетко им осознанных и сформулированных представлений, понятий, принципов. Не обладая твердыми и глубокими знаниями, молодой человек не всегда может сделать анализ происходящих событий, допускает ошибки в суждениях (Курганов С.Ю., 1989; см. аннотацию).

Одним из основных противоречий, которые разрешаются в процессе воспитания, является противоречие между примитивными представлениями школьника о сущности происходящих событий и теми знаниями, которые вносит в его сознание извне организованная система воспитания.

2. Методы организации деятельности и формирования поведения - это практические методы. Человек - субъект деятельности, в том числе и познавательной. Поэтому в процессе познания он не только созерцатель, но и деятель. К этой группе методов относятся: упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, воспитывающие ситуации и др. Данные методы используются непосредственно для формирования поведения и деятельности учащихся, но косвенно они влияют и на формирование сознания человека. Более подробно остановимся на методе упражнений.

Метод упражнений - это метод управления деятельностью школьников при помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый выполняет определенные поручения (задания). С помощью этого метода организуется деятельность воспитуемых и стимулируются позитивные ее мотивы (различные виды заданий на индивидуальную и групповую деятельность в виде поручений, требований, состязания, показа образцов и примера, создание ситуаций успеха). Этот метод способствует формированию сознания и поведения.

Метод упражнений в воспитании реализуется через поручения. Поручения (практические задания) создают и расширяют опыт учащихся в различных видах деятельности. Приучение школьников к самостоятельному инициативному и добросовестному выполнению поручений, как показывает анализ педагогической практики, дело длительное и требующее неустанного внимания к нему (Ильин Е.П., 2000; см. аннотацию).

3. Методы формирования чувств и отношений, стимулирующие познание и деятельность, используются в единстве с методами формирования сознания и деятельности. Стимулировать - значит побуждать, помогать наполнять смыслами, улучшать качество познавательной деятельности, создавать для нее благоприятные условия, в том числе и нравственные условия. К таким стимулирующим методам относятся поощрение, порицание, наказание, создание ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка и др. (Ильин Е.П., 2002; см. аннотацию).

Приемы воспитания

Разнообразные приемы педагогического влияния могут быть сведены к двум основным методам - требованию и оценке. В первом случае задача педагога - добиться того, чтобы предъявляемые учащемуся требования стали его собственными требованиями к самому себе. Педагогические требования разделяются на побуждение к действию (в зависимости от степени категоричности - просьба, задание, приказ) и запрещающие действовать (указание, соответствующий приказ, наказание). Оценки делятся на позитивные (поощрение) и негативные (порицание). Излишне категоричные требования подавляют личность, угнетают ее инициативу. Точно так же подавляют личность негативные оценки, особенно если они относятся не к отдельным поступкам, а к личности в целом. Положительная оценка эффективнее стимулирует личность. Однако постоянные похвалы обычно формируют у учащихся завышенную самооценку.

Требования и оценки могут быть коллективными и индивидуальными. В этой связи их эффективность в значительной степени зависит от отношения к их источнику. Максимальной силой влияния обладают референтная группа и самый авторитетный педагог (просьбы любимого учителя могут выполняться быстро, тогда как приказ человека, которого дети не уважают, может остаться невыполненным). С помощью методов оценки производится оценка поступков, стимулирование деятельности, оказывается помощь воспитуемым в саморегуляции их поведения (критика, поощрение, замечания, наказания, ситуации доверия, контроля, самоконтроля, самокритики) (http://www.psy.msu.ru/about/lab/ht.html; http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/lab-tvor.html).

Методы влияния

Влияние в воспитании - деятельность воспитателя в едином процессе социального взаимодействия, приводящая к изменению каких-либо аспектов индивидуальности воспитуемого, его поведения и сознания, форма осуществления функций педагога (Российская…, 1993-1996. Т.1; аннотация) (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html). Традиционно выделяются 4 основных способа влияния:

o убеждение;

o внушение;

o заражение;

o подражание (рис. 3). Все они тесно переплетаются в каждом акте человеческого взаимодействия(Чалдини Р., 2001; см. аннотацию).

Убеждение включает в себя систему доводов, которые обосновывают выдвигаемые пожелание, предложение и т.п. Обычно убеждение ведет к определенной трансформации взглядов воспитуемого, а значит, и мотивационной основы его поведения. При этом заключение может быть сделано как самостоятельно, так и вслед за убеждающим, но оно не присваивается в готовом виде, а основано на осмысленном принятии человеком каких-либо сведений или идей, на их анализе и оценке. Наиболее легко поддаются убеждению люди, имеющие заниженную самооценку и ориентирующиеся на адаптацию к социальной среде. Напротив, труднее всего убеждать тех, кто враждебен по отношению к другим и стремится доминировать над окружающими (Хрест. 11.2).

Внушение (суггестия), как и убеждение, направлено на снятие своеобразных фильтров, стоящих на пути к новым сведениям и оберегающих человека от заблуждений и ошибок. Внушающий вызывает у воспитуемого те представления, которые требуют действий с той же необходимостью, как если бы эти представления были получены непосредственно самим воспитуемым. Если убеждение апеллирует в основном к знаниям и опыту воспитуемого, то внушение, носящее эмоционально-волевой характер, основывается на доверии.

Степень внушаемости человека определяется уровнем развития его личности, его самосознания и самооценки, силой воли, а также особенностями межличностных отношений в группе, в частности отношением к внушающему. Чаще всего доверие к тем или иным сведениям возникает в том случае, если они передаются значимым для воспитуемого лицом.

Феномен заражения чаще всего возникает в группе людей, которые руководствуются в своем поведении эмоциональным состоянием, действуют на основе сведений, принятых без должного анализа, либо повторяют действия других людей. Однако в отличие от внушения, при котором человек, оказывающий влияние, не обязательно чувствует то же, что и окружающие, заражение основывается на общем переживании группой людей одних и тех же эмоций. Различие между внушением и заражением заключается также в том, что заражение носит спонтанный характер, а внушение почти всегда - акт преднамеренный. Внушение, как правило, представляет собой речевое воздействие, в то время как заражение предполагает использование невербальных средств (напр., жестов, музыки и т.п.).

Подражание - это следование примеру или образцу, которое проявляется в повторении одним человеком каких-либо поступков, жестов, интонаций и даже в копировании определенных черт характера другого человека. Подражание может быть произвольным и непроизвольным. В разные возрастные периоды подражание играет в жизни человека неодинаковую роль (рис. 4). Так, если ребенок в возрасте от 1 года до 3 лет просто воспроизводит внешние действия и словесные реакции взрослых, то уже в дошкольном возрасте подражание поступкам взрослого включает сложную внутреннюю переработку полученных образцов. Младший школьник начинает копировать и перенимать личностные качества взрослого. В подростковом возрасте подражание взрослым постепенно вытесняется взаимоподражанием. В юности основную роль в выборе объекта подражания начинают играть ценностные ориентации человека. Подражание выполняет при этом вспомогательную функцию, поскольку усвоение норм и ценностей происходит у старшеклассников в основном с помощью сознательного анализа жизненной позиции значимых для них людей. Таким образом, с возрастом роль подражания снижается. Если для маленького ребенка подражание выступает основным способом научения, то для школьника научение и передача информации происходят, как правило, словесным путем. Меняется и содержание подражания. В дошкольном детстве ребенок, глядя на взрослых, учится правильно действовать в мире предметов. Для школьника учитель и родители уже выступают как носители социальных образцов поведения, т.е. перенимаются не внешние привычки любимого и уважаемого человека, а присущее ему отношение к другим людям.

Виды влияния

В современной психолого-педагогической науке рассматриваются направленное и ненаправленное влияние (рис. 5). Убеждение обычно является направленным влиянием, тогда как эффекты подражания - результат ненаправленного влияния. В направленном влиянии выделяют прямое влияние, когда педагог открыто предъявляет свою позицию и связанные с ней требования ученику, и косвенное влияние, направленное не непосредственно на объект влияния, а на окружающую его среду. В качестве такой среды могут выступать люди, составляющие ближайшее окружение учащегося, и сама ситуация, в которую он включен и которая определяет его оценки и отношения. В случае косвенного влияния сущность педагогической позиции и цели учителя скрыты от учащегося.

Примером косвенного влияния могут служить воспитывающие ситуации, в которых выявляются ценностные ориентации воспитуемого, устойчивость его нравственных основ. В воспитывающих ситуациях учащийся имеет свободу выбора определенного решения из ряда вариантов. В поисках выхода он может осознать основание своего выбора, соотнести его с основными общественными ценностями и, возможно, изменить поведение. В задачу педагога входит создание проблемных ситуаций, позволяющих учащемуся проявить себя в положении внутреннего конфликта, а также обеспечение коррекции, помогающей совершить правильный выбор.

В педагогической деятельности принято различать индивидуально-специфическое и функционально-ролевое влияние. Индивидуально-специфическое влияние учителя заключается в передаче окружающим еще не освоенных ими образцов личностной активности, в которых выражаются его уникальные личностные характеристики (доброта, общительность и т.п.). Функционально-ролевое влияние учителя связано с задаваемыми его ролью способами возможного поведения. По существу, обе эти формы влияния неразрывно связаны. Однако в ситуациях, когда учитель не обладает яркими личностными характеристиками и не способен обеспечить необходимый уровень индивидуально-специфического влияния, происходит нарушение этого единства. Влияние на учеников начинает осуществляться им только с позиций своей официальной роли, позволяющей компенсировать невозможность индивидуально-специфическое влияние усиленным применением авторитарных методов.

Формы воспитания

Формы воспитания - это способы организации воспитательного процесса, способы целесообразной организации коллективной и индивидуальной деятельности учащихся. Используют и термины "воспитательное мероприятие, организационные формы воспитания". Мероприятие - организованное действие коллектива, направленное на достижение каких-либо воспитательных целей.

В педагогической литературе единого подхода к классификации форм воспитательной работы нет. Наиболее распространенной является классификация организационных форм воспитания в зависимости от того, как организованы учащиеся: массовые формы (участие всего класса), кружковая-групповая и индивидуальная. Заслуживает внимания подход к определению форм воспитательной работы, связанный с направлениями воспитательной деятельности. Например, для организации познавательно-развивающей деятельности учащихся более подходят такие формы, как викторина, аукцион знаний, конкурс знатоков "Что? Где? Когда?", конкурс проектов, деловые игры, научные конференции учащихся, конкурс изобретателей и фантазеров и т.п.

При осуществлении задач нравственного воспитания могут применяться такие формы, как диспуты, круглый стол, беседа на этические темы, телемосты, акции милосердия, литературно-музыкальные композиции и т. п.). Для каждого детского коллектива следует выбирать наиболее подходящие формы. Чем разнообразнее и богаче по содержанию формы организации воспитательного процесса, тем он эффективнее. В основе выбора форм воспитательной работы должна находиться педагогическая целесообразность (Виноградова М.Д., 1977; аннотация).

Когда речь идет о специально организованной воспитательной деятельности, то обычно эта деятельность ассоциируется с определенным воздействием, влиянием на формируемую личность.

Вот почему в некоторых пособиях по педагогике воспитание традиционно определяется как специально организованное педагогическое воздействие на развивающуюся личность с целью формирования у нее определяемых обществом социальных свойств и качеств.

Само по себе внешнее воспитательное воздействие не всегда ведет к желаемому результату: оно может вызывать у воспитуемого как положительную, так и отрицательную реакцию или же быть нейтральным. Вполне понятно, что только при условии, если воспитательное воздействие вызывает у личности внутреннюю положительную реакцию (отношение) и возбуждает ее собственную активность в работе над собой, оно оказывает на нее эффективное развивающее и формирующее влияние.

Методы самовоспитания и самообразования

В процессе воспитания необходимо побудить ребенка к осуществлению самовоспитания (Унт И.Э., 1990; см. аннотацию).

Сам ребенок активен уже с рождения, он рождается со способностью к развитию. Он не сосуд, куда "сливается" опыт человечества, он сам способен этот опыт приобретать и творить что-то новое. Поэтому основными душевными факторами развития человека являются самовоспитание, самообразование, самообучение, самосовершенствование (рис. 6) (Якиманская И.С., 1996, см. аннотацию).

Самовоспитание - это процесс усвоения человеком опыта предшествующих поколений посредством внутренних душевных факторов, обеспечивающих развитие.

Самовоспитание - это деятельность человека, направленная на изменение своей личности в соответствии с сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами и убеждениями. Самовоспитание предполагает определенный уровень развития личности, ее самосознания, способности к ее анализу при сознательном сопоставлении своих поступков с поступками других людей. Отношение человека к своим потенциальным возможностям, правильность самооценки, умение видеть свои недостатки характеризуют зрелость человека и являются предпосылками организации самовоспитания (Ильин Е.П., 2000; см. аннотацию).

Воспитание, если оно не насилие, без самовоспитания невозможно. Их следует рассматривать как две стороны одного и того же процесса. Осуществляя самовоспитание, человек может самообразовываться.

Самообразование - это система внутренней самоорганизации не усвоению опыта поколений, направленной на собственное развитие. Самообучение - это процесс непосредственного получения человеком опыта поколений посредством собственных устремлений и самим выбранных средств.

В понятиях "самовоспитание", "самообразование", "самообучение " педагогика описывает внутренний духовный мир человека, его способность самостоятельно развиваться. Внешние факторы - воспитание, образование, обучение - лишь условия, средства их пробуждения, приведения в действие. Вот почему философы, педагоги, психологи утверждают, что именно в душе человека заложены движущие силы его развития (Лесгафт П.Ф., 1998; см. аннотацию).

А.К. Маркова выделяет высокий и низкий уровни самовоспитуемости, саморазвиваемости и самообучаемости (Маркова А.К., 1992; аннотация):

Высокий уровень: инициатива без толчков и стимулов извне, самостоятельная постановка целей саморазвития, построение программы и вариативность ее стратегий, самопрогнозирование, перспективное целеполагание, внутренняя устойчивость и цельность. Построение новых смыслов (смыслообразование) в трудных условиях. Повседневная рефлексия. Владение приемами мобилизации и расслабления.

Низкий уровень: отсутствие потребности и способности самому что-то делать для своего развития (что может сочетаться с высокой дисциплиной как исполнителя). Отсутствие внутреннего смысла и стержня существа личности. Отсутствие интереса к самоанализу. Напряженность и комплексы в учебной работе.

· Самовоспитание предполагает использование таких приемов, как (рис. 8): самообязательство (добровольное задание самому себе осознанных целей и задач самосовершенствования, решение сформировать у себя те или иные качества);

o самоотчет (ретроспективный взгляд на пройденный за определенное время путь);

o осмысление собственной деятельности и поведения (выявление причин успехов и неудач);

o самоконтроль (систематическая фиксация своего состояния и поведения с целью предотвращения нежелательных последствий).

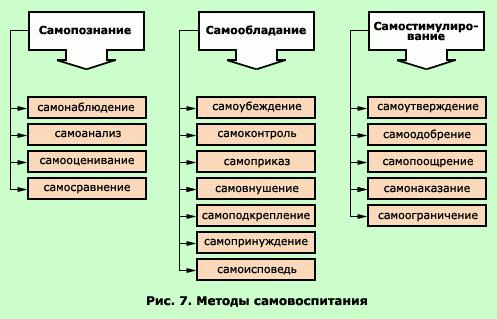

Самовоспитание осуществляется в процессе самоуправления, которое строится на основе сформулированных человеком целей, программы действий, контроля за выполнением программы, оценки полученных результатов, самокоррекции (Миславский Ю.А., 1991; см. аннотацию). Основные методы самовоспитания отражены в рисунке 7.

1. Самопознание, которое включает: самонаблюдение, самоанализ, самооценивание, самосравнение.

2. Самообладание, которое опирается на: самоубеждение, самоконтроль, самоприказ, самовнушение, самоподкрепление, самоисповедь, самопринуждение.

3. Самостимулирование, которое предполагает: самоутверждение, самоободрение, самопоощрение, самонаказание, самоограничение (Пряжников Н.С., 1996; см. аннотацию, обложка) (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-samor.html).

Принципы и закономерности воспитания

Принципы воспитания

Принципы - общие руководящие положения, требующие последовательности действий при различных условиях и обстоятельствах.

· Выделяют следующие основные принципы (Пидкасистый П.И., 1996) (см. анимацию):

o первый принцип воспитания, вытекающий из цели воспитания и учитывающий природу воспитательного процесса - ориентация на ценностные отношения: постоянство профессионального внимания педагога на формирующиеся отношения воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни - добру, истине, красоте. Условием реализации принципа ориентации на ценностные отношения выступают философская и психологическая подготовка педагога;

o второй принцип воспитания - принцип субъектности: педагог максимально содействует развитию способности ребенка осознавать свое "Я " в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, производить осмысленный выбор жизненных решений. Принцип субъектности исключает жесткий приказ в адрес детей, а предполагает совместное с ребенком принятие решения, чтобы ребенок сам осмыслил: "Если ты сделаешь то-то, будет тебе... будет другим... Ты этого хочешь? Это будет правильно?";

o третий принцип воспитания вытекает из попытки согласовать социальные нормы, правила жизни и автономность неповторимой личности каждого ребенка. Этому принципу соответствует: принятие ребенка как данность, признание за ребенком права на существование его таким, как он есть, уважение его истории жизни, которая сформировала его на данный момент именно таким, каков он есть, признание ценности его личности, сохранение по отношению к каждому ребенку, вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей, уважения к его личности. Границы принятия данности существуют: они отражены в двух "Нельзя" - "нельзя посягать на другого человека" и "нельзя не работать, не развивать себя" - эти запреты безусловны и категоричны для человека современной культуры.

Союз трех принципов воспитания придает гармонически сочетающиеся характеристики: философическую, диалогическую, этическую. Они не могут существовать одна без другой, точно так же, как реализация одного из названных принципов современного воспитания в оторванности от других невозможна (Хрест. 11.3) (http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html).

Закономерности воспитания

Педагогические закономерности воспитания - это адекватное отражение объективной действительности воспитательного процесса, обладающего общими устойчивыми свойствами при любых конкретных обстоятельствах.

· Можно выделить следующие закономерности воспитания (Пидкасистый П.И., 1996):

o воспитание ребенка как формирование в структуре его личности социально-психологических новообразований совершается только путем активности самого ребенка. Мера его усилий должна соответствовать мере его возможностей. Любая воспитательная задача решается через активные действия: физическое развитие - через физические упражнения; нравственное - через постоянную ориентацию на самочувствие другого человека; интеллектуальное - через мыслительную активность, решение интеллектуальных задач;

o содержание деятельности детей в процессе их воспитания определяется на каждый данный момент развития актуальными потребностями ребенка. Опережая актуальные потребности, педагог рискует встретить сопротивление и пассивность детей. Если не учитывать возрастные изменения потребностей ребенка, то процесс воспитания затрудняется и нарушается;

o соблюдение пропорционального соотношения усилий ребенка и усилий педагога в совместной деятельности: на начальном этапе доля активности педагога превышает активность ребенка, затем активность ребенка возрастает, и на заключительном этапе ребенок все делает сам под контролем педагога. Совместно разделенная деятельность помогает ребенку ощутить себя субъектом деятельности, а это чрезвычайно важно для свободного творческого развития личности. Хороший педагог чувствует границы меры собственного участия в деятельности детей, умеет отойти в тень и признать полное право детей на творчество и свободный выбор;

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-25; Просмотров: 381; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!