КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Плавание 65

|

|

|

|

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| |||||||||||||

|

|

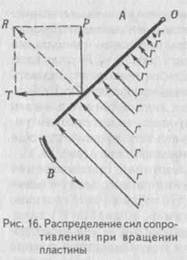

| на каждую точку пластины. Это давление неодинаково по всей длине пластины, так как линейная скорость движения отдельных точек пластины различна. Скорость увеличивается пр^ямо пропорционально радиусу вращения. Согласно известной формуле гидродинамического сопротивления R = cS(pv2)/2, сопротивление воды возрастает пропорционально квадрату скорости движения тела; в данном случае — пластины. Отметим: как установлено гидромеханикой, сопротивление воды при вращательном движении пластины возрастает пропорционально квадрату длины пластины, т.е. квадрату длины радиуса вращения. Из гидромеханики известно, что равнодействующая всех сил сопротивления воды вращательному движению данной пластины, имеющей равное сечение и одинаковую форму по всей |

длине, располагается на расстоянии 0,75 длины от центра вращения.

Обратимся к рис. 17. На этой же пластине, на расстоянии 0,25 от ее свободного конца, построим вектор равнодействующей всех сил. По правилу параллелограмма, разложим ее на составляющие: силу тяги Т, направленную горизонтально впе-

движений руками в большей мере влияет на дыхание и общую координацию движений, определяет темп и ритм плавания.

Для простоты рассуждения вначале вместо движений руками или рукой (так как их движения идентичны), вращающейся в плечевом суставе, рассмотрим вращательное движение пластины в воде вокруг одной неподвижной оси (точки О).

Обратимся к рис. 16. Согласно третьему закону Ньютона, с какой силой пластина давит на воду, с такой же силой вода давит в противоположном направлении

ред, и подъемную силу Р, направленную вертикально вверх. Рассмотрим теперь, как будет изменяться соотношение этих сил при вращении пластины. Рис. 17 показывает, что в начале вращательного движения подъемная сила Р превосходит силу тяги Т. По мере вращения пластины сила Р уменьшается, а сила Т возрастает. В положении 45° они уравновешиваются, т. е. становятся практически равны друг другу. С этого момента сила тяги (Т) стремительно возрастает, превосходя подъемную. Наконец, наступает такой момент (90°), когда равнодействующая будет равна силе тяги. В этом положении подъемная сила Р равна 0.

Когда пластина пройдет вертикальное положение, картина расположения сил существенно изменяется. Сила тяги Г по мере продвижения пластины теперь уже уменьшается, а взамен подъемной силы появляется топящая Р1.

Теперь уже становится ясно, что данные закономерности можно с известной долей осторожности перенести на движение рук пловца. Вместе с тем надо понимать, что движение пластины и движение руки — не одно и то же. Прежде всего отличие от жесткой пластины в том, что рука по всей своей длине имеет разную форму и разное сечение. Развернутая ладонь испытывает значительно большее сопротивление при движении в воде, нежели плечо или предплечье, имеющие цилиндрическую форму.

Рука подвижна в своих сочленениях — плечевом, локтевом, лучезапястном суставах, в суставах кисти и пальцев. Это позволяет помещать рабочие плоскости в наиболее выгодное для создания силы тяги положение. К примеру, сгибая руку в лучезапястном суставе в первой половине гребка и разгибая во второй, пловец удерживает ладонь в положении, относительно перпендикулярном к поверхности воды, что позволяет наилучшим образом использовать сопротивление воды для эффективной опоры. Кроме того, оптимальное положение кисти на выходе из воды уменьшит влияние топящей силы.

Поддерживающие силы, возникающие на рабочей плоскости руки, играют важную роль в начальной части гребка. Они помогают сохранить высокое и обтекаемое положение тела и наиболее эффективно использовать для движения вперед инерционные силы, силы тяжести отдельных звеньев тела, тяговые силы от движения ногами или от гребка другой рукой (к примеру, в кроле).

Возникает вопрос: нельзя ли при плавании так построить движения, чтобы свести к минимуму потери в тяговых усилиях? Оказывается, в какой-то степени это сделать можно: необходимо согнуть руку в локтевом и лучезапястном суставах и основ-

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

| |||||||||||

|

ные гребущие элементы руки (кисть и предплечье) поставить в плос-кость, максимально перпендикулярную направлению движения. Это принципиально возможно лишь тогда, когда удерживается высокое положение локтя и гребок выполняется согнутой рукой.

Нами рассмотрено наиболее простое дви-

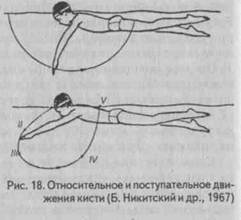

жение вокруг одной неподвижной оси (точка О или во втором случае — плечевой сустав). Фактически все выглядит еще сложнее. Дело в том, что конечности пловца совершают не одно, а два движения:

а)в плечевом суставе;

б) поступательное движение вперед со скоростью, равной скорости движения тела пловца в воде.

Как принято в механике, назовем движение руки по отношению к туловищу пловца относительным, а движение, полученное в результате сложения поступательного движения пловца вперед и относительного движения руки, — абсолютным. Это наглядно проиллюстрировано на рис. 18.

При таком подходе меняется представление о распределении давления на гребущей поверхности. Оказывается, давление наблюдается не на всей длине руки, а только на кисти, предплечье и примерно половине плеча. Именно эти части в абсолютной системе отсчета выполняют движение назад и создают тяговые усилия. Вольно или невольно плечевой сустав будет всегда двигаться вместе с туловищем, телом пловца, а вместе с ним — и проксимальная часть плеча. Следовательно, они не только не создают силы, но и тормозят движение. Поэтому нельзя злоупотреблять известным приемом, используемым квалифицированными пловцами, так называемым «наплывом», ибо чем больше (и продолжительнее) будет «наплыв», тем дольше большая часть руки будет оказывать тормозящее действие. Вероятно, весь смысл этого приема сводится лишь к тому, чтобы создать мощную опору и поддержать горизонтальное (относительно воды) высокое положение после проноса рук по воздуху, когда уменьшается воздействие подъемных сил, а так-

же для последующего эффективного приложения усилий в воде — в рабочем движении.

Исследуя эффективность гребка, надо учитывать не только скорость движения отдельных рабочих звеньев руки, но и их форму и площадь сечения при проекции на поперечную вертикальную плоскость (сечение Миделя). Кисть, к примеру, по своей форме приближается к обычной пластине, а плечо и предплечье — к цилиндру или усеченному конусу.

Если взять среднюю, наиболее эффективную, часть гребка, то оказывается, что скорость движения ладони в среднем в 2—3 раза выше скорости движения предплечья. Следовательно, сопротивление воды движению ладони может почти в 10 раз превзойти сопротивление движению предплечья. Выигрыш же в сопротивлении, с точки зрения разных форм кисти и предплечья, еще в 3—4 раза больше. В целом благодаря большей площади рабочей поверхности и большей скорости движения сила тяги, создаваемая на ладони, больше в 25—30 раз! Давление воды на кисть составляет около 70 % от суммарного давления по всей руке.

Таким образом, кисть — главный элемент движителя, его основная рабочая плоскость.

Учитывая все предыдущие особенности, теперь можно рассмотреть элементарные (простейшие, основные) требования к механизму гребковых движений руками.

Сказанное позволяет еще раз заключить, что нельзя злоупотреблять «наплывом», задерживаться в этом положении, так как возникает излишнее торможение поступательному движению тела пловца и долго отсутствует сила тяги. Отсюда — следующее правило. В тех способах плавания, в которых подготовительная часть движения выполняется над поверхностью воды путем проноса руки, следует говорить о каком-то оптимуме вкладывания руки в воду. В первом приближении, вероятно, рука должна входить в воду сверху вниз-вперед под острым углом по отношению к поверхности воды, не далеко и не близко, ибо в первом случае (далеко) появится излишнее напряжение мышц, а это крайне нежелательно для последующего эффективного гребка; во втором случае, если вкладывать руку под большим углом к поверхности, резко возросшее сопротивление (рука вместе с телом пловца перемещается только вперед) исказит всю структуру движения. Рабочее движение должно выполняться с нарастающей горизонтальной скоростью. Благодаря этому обстоятельству увеличивается опора на воду, соответственно — сила тяги.

Чтобы сообщить массе тела как можно большее количество движения (количество движения равно произведению массы тела на его скорость), нужен достаточно высокий импульс силы (произведение силы на время ее действия). Значит, надо избрать такую траекторию движения движителя (и главного его элемента — кисти), которая бы обеспечивала продолжительный контакт рабочей поверхности с водой. Чтобы оценить, как влияет продолжительность эффективной части гребка (той части, которая создает силу тяги) на скорость пловца, необходимо учитывать обтекаемость пловца, его массу и целый ряд других факторов. Для исследователей это серьезнейшая проблема.

Чтобы сообщить массе тела как можно большее количество движения (количество движения равно произведению массы тела на его скорость), нужен достаточно высокий импульс силы (произведение силы на время ее действия). Значит, надо избрать такую траекторию движения движителя (и главного его элемента — кисти), которая бы обеспечивала продолжительный контакт рабочей поверхности с водой. Чтобы оценить, как влияет продолжительность эффективной части гребка (той части, которая создает силу тяги) на скорость пловца, необходимо учитывать обтекаемость пловца, его массу и целый ряд других факторов. Для исследователей это серьезнейшая проблема.

Такой продолжительный контакт может быть обеспечен при движении по кривой траектории. Анализ показывает, что в трехмерной системе координат траектория принимает вид винтовой линии. Движения руками и ногами при плавании чаще всего имеют вращательный и возвратно-вращательный характер (со сменой направления на обратное). При этом направление движения кисти меняется плавно, что очень важно: как уже отмечалось, увеличивается время контакта, а рабочим поверхностям движителя, особенно кисти, такая траектория позволяет постоянно контактировать с невозмущенными неподвижными слоями воды, что способствует эффективной опоре. Путь, который кисть проходит в воде, раза в три больше, чем путь, проходимый локтем. Скорость движения кисти в отдельные моменты гребка превышает 4 м/с.

Траектория движения кисти в основной части гребка обеспечивает создание необходимой величины опорной реакции, направление которой в основной части приближается к направлению движения пловца. Если вспомнить приведенную выше формулу реакции опоры и принять во внимание тот факт, что площадь кисти для данного пловца — величина постоянная, то силу реакции практически можно увеличить за счет двух факторов: а) повышения скорости движения кисти; б) более рациональной ориентации кисти относительно потока, т.е. придания ей оптимального угла атаки (коэффициент С в формуле — безразмерный, зависящий от формы, профиля кисти и ее ориентации относительно потока).

Угол атаки кисти во время гребка во многом определяет эффективность движения. Относительно траектории своего собственного движения кисть ориентирована во время гребка, как правило, под острым углом. Таким образом она практически всегда взаимодействует с косонаправленным потоком жидкости, все время как бы накрывая его сверху своей внутренней поверх-

ностью. Очевидно, такие касательные взаимодействия с потоком создают более устойчивую опору. В свою очередь, такой контакт дает субъективно гораздо большие ощущения и возможность более точного управления движением.

Если кисть участвует в создании непрерывной опоры о воду (70 %), то функция плеча заключается в передаче через систему жестких звеньев результатов этого контакта с водой на тело пловца с целью его движения в заданном направлении. Жесткая система звеньев необходима для рациональной передачи сил от одного звена к другому. Система опорных звеньев может укорачиваться и удлиняться, изменять взаимное расположение. В конечном итоге это дает возможность вывести рабочие звенья движителей в оптимальное для создания опоры положение и обеспечить все условия для качественного рабочего движения. Такие условия обеспечиваются главным образом оптимальным сгибанием руки в локтевом суставе и высоким положением локтя.

Рука начинает гребок полностью или почти полностью выпрямленной в локтевом суставе. Основная часть гребка должна выполняться с оптимальной степенью сгибания и разгибания руки в локтевом суставе. Спортсмены опытным путем подбирают такую степень сгибания руки, которая позволяет:

— придать рабочим звеньям руки рациональную форму и необходимую жесткость при опоре о воду;

— быстрее вывести руку в положение, наиболее выгодное для приложения сил к опоре, и сохранить это положение на возможно большем участке гребка; обеспечить оптимальную по форме, направлению и амплитуде траекторию движения кисти;

— выполнить гребок со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям пловца и ритму всех его движений, а главное — достичь соответствия сил мышечной тяги силам реакции воды, возникающим на рабочих плоскостях кисти.

Первая половина гребка во всех способах плавания должна выполняться с так называемым высоким положением локтя. В способах кроль на груди, дельфин, брасс рука начинает гребок энергичным движением кисти и предплечья наружу, а затем внутрь, со сгибанием в локтевом суставе. Плечо при этом должно выполнить небольшой поворот внутрь, но остаться как бы немного фиксированным в направлении вперед. Это позволяет удержать локоть в высоком положении, оставить его развернутым в сторону (но не назад-вниз).

В данной части гребка движение кисти по отношению к локтю — ведущее. Все это дает возможность уже в начале гребка опереться о воду под более эффективным углом и придать опор-

ным звеньям необходимую жесткость, что важно для передачи сил опорной реакции с кисти на плечо.

ным звеньям необходимую жесткость, что важно для передачи сил опорной реакции с кисти на плечо.

Высокому положению локтя и оптимальной жесткости руки способствуют небольшой разворот кисти ладонью наружу в фазе входа руки в воду и захвата воды. Эти элементы техники взаимосвязаны. Например, у одних пловцов при плавании кролем на груди небольшой поворот кисти и предплечья ладонью наружу — следствие высокого положения локтя, другие пловцы специально разворачивают руку в такое положение, чтобы удержать локоть выше кисти. Кроме того, небольшой разворот руки ладонью наружу в начальный момент гребка обеспечивает рабочей плоскости руки необходимый угол атаки по отношению к встречному потоку воды. Подобное опережающее движение кисти по отношению к локтю с одновременным вращением плеча внутрь и удерживанием локтя развернутым в сторону (но не назад) выполняется и в кроле на спине.

Дыхание

Плавание существенно отличается от всех других видов циклической спортивной деятельности. Главное отличие заключается в том, что при плавании человек совершает работу в горизонтальном положении, а лицо, как правило, скрыто в воде, что значительно затрудняет дыхание. Те сложные рефлекторные механизмы, которые обеспечивают дыхательную функцию на суше, в воде оказываются малопригодными. Так, обычное дыхание на воздухе двухактное: акт вдоха плавно и последовательно сменяется актом выдоха; при плавании же паттерн дыхания иной: вдох — быстрый и энергичный, выдох — активный и удлиненный; задержка дыхания на вдохе; возможно нарушение ритма вследствие непредвиденных обстоятельств (например, при попадании воды в трахею); взаимосвязь дыхания и темпа плавания. Это, в свою очередь, требует перестройки ре-гуляторных механизмов системы дыхания. Формирование и закрепление специфического режима дыхания при плавании происходит на протяжении длительного процесса обучения и непосредственно спортивной тренировки пловца. Обучение правильному дыханию при плавании имеет большое значение и является важнейшей задачей при овладении спортивными способами плавания. Правильно говорят: «Кто не умеет правильно дышать, тот не умеет плавать».

Общая продолжительность дыхательного цикла при скорости плавания 0,9 м/с составляет в среднем 2,1 с. С увеличением

скорости до 1,7 м/с продолжительность цикла уменьшается до 1,5—1,8с; фаза вдоха длится в среднем 0,3 с, продолжительность выдоха — 1,2—1,5 с; при этом пловец успевает вдохнуть 2—3 л воздуха. Объем вдоха пловца, таким образом, не уступает объему вдоха бегуна, лыжника или гребца.

Такое своеобразие дыхания связано с особенностями биомеханики плавательных локомоций. Вдох при плавании кролем на груди связан с поворотом головы, а при плавании брассом и дельфином — с подъемом головы вверх; при этом акт вдоха выступает как помеха в биомеханике движения. Чем быстрее будет произведен вдох, тем меньше эта помеха. Продолжительность выдоха обусловлена прежде всего тем, что при таком варианте обеспечиваются лучшая плавучесть, высокое положение тела, меньшее (при прочих равных условиях) сопротивление.

Частота дыхания при плавании строго детерминирована частотой плавательных движений и увеличивается в соответствии с возрастанием частоты гребковых движений, так как при плавании наблюдается теснейшая взаимосвязь двигательных и дыхательных циклов.

Плавание кролем на спине происходит при частоте дыхания до 64 цикл./мин, а при других способах плавания частота дыхания колеблется в пределах 40 цикл./мин. В зоне максимальных скоростей плавания (1,7—1,9 м/с) частота дыхания составляет 55—60 цикл./мин. Оптимальное соотношение дыхательных и двигательных циклов в соревновательной практике — 1:1. Такое соотношение, по мнению И.Н. Солопова, гарантирует высокую экономичность дыхания и наибольшую эффективность обеспечения организма кислородом.

Величина дыхательного объема зависит от способа плавания. Наблюдения за одними и теми же пловцами при проплывании ими дистанциий разными способами показали, что наиболее глубокое дыхание отмечается при плавании на спине.

Компрессорное действие воды снижает бронхиальную проводимость, жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и максимальную вентиляцию легких (МВЛ). ЖЕ Л и МВЛ снижаются в среднем на 5—10 %. На 6—8 % возрастает резервный объем вдоха, а резервный объем выдоха снижается. Сопротивление току воздуха по дыхательным путям (легочной проводимости) при активном плавании возрастает примерно на 50 % по сравнению с состоянием покоя и требует усиления активности дыхательных мышц.

Особенность плавания еще и в том, что это — циклический вид спортивной деятельности (можно — мышечной деятельно-

держка дыхания. Этими же авторами разработаны модельные характеристики рациональной техники спортивного плавания, где в качестве ведущего звена приняты дыхательные движения.

держка дыхания. Этими же авторами разработаны модельные характеристики рациональной техники спортивного плавания, где в качестве ведущего звена приняты дыхательные движения.

При плавании способом брасс мощный «поздний» вдох осуществляется во время совмещенных подготовительных движений ногами и руками. Короткому и эффективному вдоху способствует освобождение грудной клетки от функций опоры для рук во время гребка. Удар ногами сочетается с задержкой дыхания на вдохе с натуживанием. Захват и первая часть подтягивания согласуются с задержкой дыхания на вдохе без нату-живания. Совпадение выдоха с окончанием подтягивания и фазой отталкивания — наиболее мощными частями гребка руками — повышает эффективность рабочего движения. Окончание выдоха происходит с появлением рта на поверхности.

При плавании двухударным дельфином «затянутый поздний» вдох начинается с появлением локтевых суставов на поверхности воды и заканчивается не ранее окончания второй трети проноса рук по воздуху. Вдох завершается достижением дыхательного объема около 2 л. Акцентированный удар ногами во время входа рук в воду и захвата производится на задержке дыхания с натуживанием. Выдох «взрывом» согласуется с самой энергичной фазой гребка руками или отталкиванием и вторым ударом ногами.

При плавании способом кроль на спине продолжительный вдох начинается с выходом одной руки из воды для проноса, вторая рука в это время выполняет гребковое движение. Вдох заканчивается перед входом руки в воду. Следующая за входом задержка дыхания совпадает с нахождением обеих рук в воде, когда одна рука находится в начале захвата, а другая выходит из воды.

При плавании способом кроль на груди «затянутый» вдох начинается в конце фазы отталкивания и выхода из воды. Следующая за вдохом пауза переходит в натуживание, совпадая с окончанием захвата и началом подтягивания. «Взрывной» выдох сопровождает завершающее рабочее движение рукой.

Таким образом, рассмотренные модельные характеристики согласования дыхания и движения позволяют увеличить мощность физической работы не только за счет рационального согласования дыхательных и локомоторных движений, но и за счет снижения кислородной стоимости дыхания. Расчеты показывают, что с повышением КПД дыхательных мышц и при оптимизации структуры дыхательного цикла можно «сэкономить» около 100 мл/мин кислорода из общего расхода на вентиляцию. Это

позволит сократить время плавания приблизительно на 0,5 с на дистанции 100м. Такой расчет вполне реален, поскольку кислородная стоимость дыхания при плавании, к примеру, брассом или дельфином составляет около 0,7 и 0,9 л/мин соответственно. При этом расход кислорода на дыхание приблизительно равен 25 % от общего его поступления в организм.

С учетом всего сказанного нужен нетрадиционный подход при рассмотрении функции дыхания в плавании.

Общая согласованность движений и дыхания

Общая согласованность движений и дыхания — основа техники плавания. Под техникой следует понимать систему движений, которая позволяет пловцу наиболее полно реализовать свои двигательные задачи в условиях специфики водной среды.

Для анализа и оценки наиболее важны такие параметры, как: темп, ритм, амплитуда, направление движений, взаимодействие внешних, внутренних сил, точность, последовательность движений, их экономичность, реализация силовых возможностей, устойчивость к воздействию различных факторов. Все это в конечном итоге определяет эффективность движений, или технику плавания.

Общая согласованность движений прежде всего должна быть направлена на поддержание устойчивого положения тела пловца в воде. Это — первое, главное и непременное условие. Чтобы перемещаться в заданном направлении, нужна оптимальная рабочая поза.

На практике такое условие реализуется согласованными движениями рук и ног. Впервые это обнаружил наш соотечественник Л. Геркан (1931): «Простейшая форма — на каждый взмах руки работает противоположная нога, — благодаря чему получается устойчивое положение тела в воде».

Так, в кроле на груди картина согласования оказывается следующей:

— в двухударной координации, в момент окончания удара ногой, противоположная рука оказывается в положении 27—36° к поверхности;

— в четырехударной координации движение рукой имеет два промежуточных положения: 20 и 93°;

— в шестиударной координации положение рук в момент окончания удара ногами оказывается в 13, 55, 110°.

Такие строгие соотношения в движениях руками и ногами свидетельствуют об устойчивости структуры движений в попе-

ременных координациях, а это — необходимое условие обеспечения и сохранения устойчивого положения тела пловца в воде и его эффективного продвижения.

ременных координациях, а это — необходимое условие обеспечения и сохранения устойчивого положения тела пловца в воде и его эффективного продвижения.

Совершенно определенной оказывается структура движений и в тех способах плавания, в которых используются одновременные координации; например, в брассе и дельфине. Разумеется, это не случайность, а причинно обусловленная необходимость. Вспомним, как в двухударном дельфине, когда руки проносятся над поверхностью, тело пловца тонет, несмотря даже на то, что подготовительное движение непродолжительное; требуется компенсаторный удар на входе рук в воду, который бы выровнял положение тела пловца относительно поверхности воды, позволил бы качественно выполнить захват и подтягивание — подготовил бы самую эффективную часть гребка — отталкивание.

Выражением согласованности движений является внутри-цикловая скорость. Она изменяется в пределах одного цикла, возрастая после окончания очередного гребка и снижаясь между гребками. Даже при плавании кролем пловец продвигается вперед неравномерно. В брассе и дельфине колебания скорости еще большие.

Естественно, чем больше скорость плавания приближается к равномерной, тем экономичнее плавание. Проблема равномерности движения во многом решается последовательной передачей количества движений с одного звена на другое. К примеру, в том же брассе: когда руки заканчивают активное гребковре движение, оно подхватывается ногами. Аналогичные примеры можно обнаружить в любом из других способов плавания.

Разница между максимальным и минимальным значениями скорости внутри цикла при плавании кролем на груди и на спине составляет в среднем 0,5—0,8 м/с; в брассе она может достигать 1,5 м/с.

Внутрицикловые колебания скорости неизбежны, поскольку они обусловлены структурой движений пловца. Однако стремиться уменьшить влияние этого фактора нужно, и это возможно.

Согласованность обеспечивается правильным чередованием работы мышц. Напряжение мышц в рабочем периоде движения сменяется их расслаблением в подготовительном периоде.

Согласованность отмечается в работе разных мышечных групп. Так, например, в дельфине движение начинается на линии плеч, увеличивается по амплитуде на мышцах туловища и заканчивается ногами. Для дельфина характерно высокое положение тела. Именно поэтому согласованные движения нужны прежде всего как

компенсаторные. Примером такой компенсации может служить первый удар: руки выполнили пронос над водой, в это время тело пловца чуть «утонуло», и требуется компенсаторный удар ногами, выравнивающий положение тела пловца.

Отмечается еще одна удивительная закономерность: если ноги выполняют рабочее движение, руки в этот момент — подготовительное, и наоборот.

В конечном итоге все закономерности согласованных действий способствуют более длительному и равномерному действию силы тяги внутри цикла, обеспечивают оптимальное положение тела пловца в воде, лучшее протекание восстановительных процессов в мышцах.

Оптимальные соотношения в работе двигательного аппарата способствуют правильному дыханию. Дыхание осуществляется в момент наиболее высокого положения в цикле. Такой момент наступает после активных движений руками.

Анатомо-физиологические особенности организма и техника плавания

Поскольку система условий при организации двигательных действий пловца строго специфична и жестко-определенно воздействует на организм пловца, столь же определенна и его отражательная деятельность. В плавании четко просматривается взаимосвязь между структурой и функцией организма, формой и содержанием двигательного действия.

Известно, что эффективность гидродинамической ситуации пловца определяется главным образом двумя крупными составляющими — силами тяги и силами сопротивления; коэффициент полезного действия в поступательных движениях пловца составляет в спортивных способах плавания 5—7 %. По сути, эффективность движ'ений пловца зависит от мощности систем энергообеспечения и гидродинамических особенностей его тела.

Особенности гидродинамики в первую очередь зависят от антропометрических данных пловца. Среди этих морфофунк-циональных признаков выделены те, которые определяют успех в том или ином способе плавания, а их отсутствие существенно лимитирует спортивные достижения. Сравнивая модельные характеристики представителей разных специализаций, необходимо отметить, что в целом комплекс признаков, лимитирующих спортивные достижения в одних и тех же способах плавания и на одних и тех же дистанциях, у мужчин и женщин

совпадает. Особенно ярко это проявляется у специализирующихся в плавании на спине и в брассе.

совпадает. Особенно ярко это проявляется у специализирующихся в плавании на спине и в брассе.

Кроль 100 м. Скорость плавания на этой дистанции теснейшим образом взаимосвязана с признаками, характеризующими силовые возможности спортсмена (длина и вес тела; площадь сечений: дельтовидной мышцы, плеча, предплечья, бедра), а также с длиной руки и кисти.

400 м в/с. Скорость плавания на этой дистанции зависит от подвижности плечевых суставах, ЖЕЛ, длины верхнего отрезка, длины ноги и длины корпуса. Кроме того, морфологическими предпосылками успеха являются малый обхват талии и уплощенная форма грудной клетки. Специализирующиеся на этой дистанции пловцы — это спортсмены выше среднего роста, имеющие меньший по сравнению со спринтерами вес и, соответственно, меньшее количество мышечной, костной и жировой тканей, сглаженный рельеф мышц.

800, 1500 м. Скорость плавания определяется величиной ЖЕЛ, подвижностью в голеностопных суставах, длиной верхнего отрезка и корпуса, шириной кисти, индексами отношения веса тела к росту и ширины таза к росту. Стайеры пропорциональны. У них длинные предплечье, кисть, голень, сглаженный рельеф мускулатуры, вследствие чего тело имеет хорошо обтекаемую форму.

Плавание на спине. Здесь скорость обусловлена показателями длины тела, подвижности в плечевых и голеностопных суставах, ЖЕЛ, обхватом плеча и индексом отношения веса тела к росту. Установлена взаимосвязь спортивного результата в плавании этим способом с силовыми показателями мышц верхних конечностей и плечевого пояса верхних конечностей. Отрицательная связь спортивного результата с возрастом свидетельствует о том, что успеха на этой дистанции добиваются более легкие юные спортсмены.

Плавание дельфином. Спортивный результат в плавании дельфином определяется такими морфофункциональными показателями, как вес тела, длина туловища, обхват грудной клетки, подвижность в плечевых и голеностопных суставах. Скорость плавания тесно связана с силовой подготовленностью, показателями которой являются площади сечений: плеча, дельтовидной мышцы, бедра. Длина верхнего отрезка, длина ноги, площади тазобедренного сечения и сечения талии имеют отрицательную взаимосвязь со спортивным результатом.

Плавание брассом. Скорость плавания в брассе связана с такими морфофункциональными признаками, как подвижность

в коленном и голеностопном суставах, обхват и площадь сечения бедра, длина плеча, бедра и верхнего отрезка. Отмечается отрицательная связь с шириной плеч.

Комплексное плавание. Предпосылками для достижения высоких спортивных результатов в этом виде плавания являются длина тела, бедра, индекс отношения ширины таза к показателю роста. Лучшие результаты показывают спортсмены высокого роста с хорошей подвижностью в голеностопном, коленном и плечевом суставах. У них сильные длинные руки, что подтверждают величины площадей сечений плеча, предплечья и руки.

Успеха здесь могут добиваться юные спортсмены.

Необходимым условием технического мастерства пловца является мощность гребковых движений, а основу мощности, как известно, составляет сила. Не случайно высококвалифицированные пловцы — это мощные атлеты с развитой мускулатурой, прежде всего плечевого пояса. Активное участие в плавательных локомоциях принимают следующие мышцы плечевого пояса: широчайшая мышца спины, большая круглая, большая грудная, дельтовидная, трапециевидная, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, плече-лучевая, локтевой сгибатель запястья, прямая и косые мышцы живота (по данным электромиографии).

Однако явно недостаточно просто иметь высокие силовые показатели, самое главное — «утилизировать силовые возможности в воде».

Требуется тонкая настройка нервно-мышечного аппарата, способность тонко дифференцировать движения по силе, скорости, направлению. Мастерство пловца теснейшим образом связано с особенностями сократительных и релаксационных характеристик различных мышечных групп, принимающих активное участие в локомоциях пловцов. Уровень силовой подготовленности пловцов тесно связан с особенностями телосложения, и в первую очередь с тотальными размерами (ростом и весом), обхватными характеристиками и составом тела. Пловцы, имеющие преимущество в этих характеристиках, обладают более высоким уровнем силы. Величина веса, процентное содержание активной массы, характеризующее также силовые возможности пловца, прямо взаимосвязаны со скоростью плавания.

Специфика функциональной мышечной топографии зависит от плавательной специализации. В ряде случаев высоких спортивных результатов пловцы добиваются за счет хороших гидродинамических качеств при не столь высоком уровне развития силы отдельных мышечных групп.

Особенности строения и формы женского организма как нельзя лучше свидетельствуют о взаимосвязи анатомических признаков и достижений в плавании.

Особенности строения и формы женского организма как нельзя лучше свидетельствуют о взаимосвязи анатомических признаков и достижений в плавании.

Хотя суставы относятся к пассивной части двигательного аппарата, именно от их формы и величины зависят такие геометрические свойства движений сегментов тела человека, как направление и амплитуда. Многообразие направлений и форм движений — сгибание и разгибание, отведение и приведение, ротация (пронация, супинация) — обусловлено главным образом степенью свободы суставов. Сам объем движения сегментов тела определяется подвижностью в суставах и зависит от величины суставной поверхности, от состояния мышц и связок. Подвижность в суставах и сила мышц имеют отрицательную взаимосвязь.

Выделяют три вида подвижности в суставе: свободную, активную, пассивную.

Объем свободной подвижности предполагает естественные плавные и экономные движения, при которых активные силы мышц действуют не в течение всего периода выполнения движения, а только в определенных границах, на остальных же участках движения осуществляются по инерции. Такое экономичное движение наблюдается, например, при подготовительных движениях рук при плавании кролем на груди и дельфином. При расслабленных мышцах движения в суставе могут осуществляться под действием гравитационных сил за счет самой тяжести сегмента тела. Например, хорошо заметны свободные, не фиксированные движения в дистальных отделах верхних конечностей (кисти) при проносе рук по воздуху.

При передвижении в воде спортсмен обычно использует свободную подвижность в суставе, которая характеризуется значительными индивидуальными отличиями. При измерении же подвижности в суставах, как правило, определяют объем активной подвижности, которая увеличивается за счет максимального усилия участвующих в движении мышц и растяжимости мышц-антагонистов. При циклических движениях в воде такой вид подвижности нерационален, неэкономичен, так как требует компенсаторных движений и вызывает излишние затраты энергии. Только тыльное сгибание в голеностопном суставе перед началом движения ног при плавании брассом требует активной подвижности.

При плавании кролем на груди, на спине и дельфином требуется пассивная подвижность в голеностопных суставах при выполнении удара ногами.

Кроме объема подвижности выделяется еще амплитуда упругости. Она связана с механизмом торможения в суставе.

Сам способ плавания, техника его выполнения, а также различные ее варианты в значительной мере базируются на возможностях суставов, обусловленных их анатомическим строением. В конечном итоге эти особенности проявляются у пловцов в виде специальной гибкости. Но даже внутри одного способа плавания индивидуальные особенности могут существенно влиять на технику плавания. При слабой подвижности голеностопного сустава снижается эффективность работы ногами (мы уже строили «параллелограммы» на стопе), вследствие этого укорачивается момент скольжения в цикле в результате потери в длине шага, недостаток приходится компенсировать темпом. Практика свидетельствует, что при недостаточной подвижности голеностопных суставов начинающие пловцы не «чувствуют опоры» в брассе и потому выполняют движение с грубейшими ошибками.

Лучшая подвижность в суставах, особенно в плечевом и голеностопном, отмечается у представителей наиболее сложных в техническом отношении способах плавания — на спине и в дельфине. В плавании брассом решающее значение имеет подвижность в коленном и голеностопном суставах.

Сложный комплекс качеств и свойств, определяющих успешность в плавании, может быть представлен тремя основными факторами: строением тела, специфическим восприятием пловца (перцепцией), его работоспособностью. Понятно, что любой квалифицированный пловец характеризуется определенной степенью развития всех специфических для плавания признаков, однако часто доминирует влияние одного из указанных признаков. Это и определяет своеобразный тип адаптации пловца к спортивной деятельности (соматический, сенсорный, смешанный). *

Плавание — сложное высококоординированное движение. Это — локомоция (перемещение в пространстве всего тела). Работают сотни мышц. Уже только поэтому взаимодействует огромное количество сил: благодаря многосуставности подвижных цепей тела и богатству их степеней свободы между всеми частями их цепей: стопами, голенями, бедрами, плечами, предплечьями и т.д. Ситуация еще более осложняется тем, что плавательные локомоции выполняются в условиях гипогравита-ции, в среде с высокой плотностью и в горизонтальном положении. Все это требует сложнейшей системы управления движениями.

Важнейшей составляющей системы управления является состояние нервной системы пловца, очень тонкая и специфичная деятельность органов чувств. Такие свойства нервной системы, как ее чувствительность, реактивность, лабильность и динамичность нервных процессов, способствуют формированию перцепции пловца, лежащей в основе так называемого «чувства воды». У пловцов высокий уровень кожной и вибротактильной чувствительности. Более того, имеется взаимосвязь отдельных характеристик анализаторов не только с успешностью в плавании в целом, но и с плавательной специализацией. Известно, что в воде естественно ухудшаются временные и пространственные характеристики движений, затруднено дифференцирование усилий и управление ими. Пловец, не умеющий правильно реализовать свои ощущения или менее тонко воспринимающий изменения в водной среде, плывет нерационально, у него быстрее создается излишнее мышечное напряжение. Пловец, обладающий повышенной чувствительностью специфических для плавания анализаторов, достигает большего эффекта двигательных действий. Такое «профессиональное» для плавания свойство нервной системы, как лабильность, позволяет пловцу быстрее воспринимать следующие друг за другом раздражения.

Важнейшей составляющей системы управления является состояние нервной системы пловца, очень тонкая и специфичная деятельность органов чувств. Такие свойства нервной системы, как ее чувствительность, реактивность, лабильность и динамичность нервных процессов, способствуют формированию перцепции пловца, лежащей в основе так называемого «чувства воды». У пловцов высокий уровень кожной и вибротактильной чувствительности. Более того, имеется взаимосвязь отдельных характеристик анализаторов не только с успешностью в плавании в целом, но и с плавательной специализацией. Известно, что в воде естественно ухудшаются временные и пространственные характеристики движений, затруднено дифференцирование усилий и управление ими. Пловец, не умеющий правильно реализовать свои ощущения или менее тонко воспринимающий изменения в водной среде, плывет нерационально, у него быстрее создается излишнее мышечное напряжение. Пловец, обладающий повышенной чувствительностью специфических для плавания анализаторов, достигает большего эффекта двигательных действий. Такое «профессиональное» для плавания свойство нервной системы, как лабильность, позволяет пловцу быстрее воспринимать следующие друг за другом раздражения.

В воде, в условиях гипогравитации, при повторении однотипных циклов сокращения и расслабления работающих мышц формируется ритмическая структура движений. В ее основе лежит способность выполнять двигательные действия в точном соответствии с ритмической структурой раздражений, идущих от различных проприорецептивных анализаторов. Известно, что по показателям чувства ритма пловцы значительно опережают не занимающихся спортом и сравнимы с профессиональными танцорами и музыкантами. Потребность в быстром анализе и постоянной коррекции своих действий в связи с изменением ощущений в воде обусловливает необходимость того, чтобы пловец высокого класса обладал значительным интеллектуальным потенциалом, несмотря на сравнительно простые и в какой-то мере однообразные плавательные движения.

Из вышеизложенного становится очевидным, насколько важны определенные психофизиологические характеристики для плавания. Разные его виды (стили) соответственно предъявляют несколько различные требования к отдельным психофизиологическим характеристикам. Например, наиболее высокие требования предъявляются к чувствительности анализаторных систем в кроле на спине, при этом следует помнить о существовании

обратной связи между абсолютной чувствительностью нервной системы и силой ее нервных процессов. Это означает, что среди индивидуумов с высокочувствительной нервной системой часто встречаются лица с ослабленной силой нервных процессов. Доказано, что лица с относительно слабой, но высокочувствительной нервной системой лучше приспособлены к длительной и монотонной работе. Такие чаще встречаются среди стайеров.

Повышенной возбудимостью нервной системы, подвижностью, динамичностью нервных процессов отличаются многие брассисты.

Наибольшей чувствительность кожного анализатора наделены спортсмены, имеющие так называемый пикнический тип конституции. Напротив, пловцы с выраженными атлетическими признаками (атлетическая конституция) — наименее чувствительны. Напомним, что лицам пикнической конституции больше присущи признаки гинекоморфии (строения тела по женскому типу), что отражается на гидродинамических свойствах их тела, его пропорциях, качественно-количественных характеристиках жироотложения, особенностях кожного покрова. Спортсменам атлетической конституции, наоборот, присущи признаки андроморфии (строения тела по мужскому типу). Знание этих особенностей существенно поможет в подготовке квалифицированного пловца.

Плавание требует огромных энергетических затрат. При этом энергетическое обеспечение отличается целым рядом особенностей. Уже простое нахождение в воде усиливает энергообмен вследствие повышенной теплоотдачи в воде. Особенности энергообеспечения обусловлены спецификой дыхания в воде, положением тела, длиной соревновательной дистанции или тренировочных отрезков, мощностью выполняемой работы.

Расход энергии увеличивается пропорционально мощности выполняемой работы, вплоть до достижения «критической» мощности, что соответствует 80 % максимального потребления кислорода (МПК). При мощности работы выше «критической» происходит непропорциональное увеличение энергопродукции.

Интенсивность работы тесно взаимосвязана со скоростью плавания.

Биоэнергетические возможности организма — наиболее важный фактор, лимитирующий его физическую работоспособность. Пловцы в течение 4 мин могут поддерживать скорость, составляющую 75 % от максимальной, а в течение часа — 50—60 %.

В связи с высокими энергетическими тратами организма и их спецификой требуется высочайший уровень функциони-

рования систем энергообеспечения организма. Известно, сколь велика роль в этих процессах систем дыхания, крови и кровообращения.

рования систем энергообеспечения организма. Известно, сколь велика роль в этих процессах систем дыхания, крови и кровообращения.

Плавание требует огромных функциональных возможностей дыхания. Это связано с тем, что процессам биологического окисления энергетически емких веществ необходимо присутствие кислорода. Аппарат дыхания, вся система дыхания обеспечивают организм кислородом. Не случайно, квалифицированные пловцы-мужчины имеют показатель ЖЕЛ 7—8 л; женщины — 5—6 л. Показатель ЖЕЛ напрямую обусловлен квалификацией спортсмена.

Максимальная легочная вентиляция у квалифицированных пловцов достигает 200 л и более. Она определяется частотой и глубиной дыхания. По показателям объемной максимальной скорости вдоха пловцы превосходят представителей всех спортивных специализаций. Частота дыхания при плавании строго детерминирована частотой плавательных движений и увеличивается в соответствии с возрастанием частоты гребков. В зоне максимальных скоростей плавания частота дыхания составляет 55—60 цикл./мин.

Организм пловца обладает высокой анаэробной производительностью. Максимальный кислородный долг (МКД) является показателем максимальной анаэробной производительности. Это — то наибольшее количество кислорода, которое организм должен потребить после окончания интенсивной работы в восстановительном периоде. С ростом тренированности показатель минутного объема увеличивается, достигая у квалифицированных пловцов 20 л и более.

В плавании, как и в других циклических видах спорта, важнейший фактором, обусловливающим уровень специальной работоспособности, является степень развития процессов энергообеспечения, в частности аэробной производительности организма. Аэробные возможности в значительной мере определяют специальную выносливость пловцов при прохождении различных дистанций. Значение аэробных возможностей заключается в способности выполнять большой объем работы, которая является базой для спортивных достижений в плавании. На ее основе строится работа по развитию скоростно-силовых возможностей, анаэробной производительности.

Аэробные процессы в организме оцениваются следующими показателями: максимальным потреблением кислорода (МПК), порогом анаэробного обмена (ПАНО). МПК характеризует степень развития аэробных процессов в организме, его максималь-

ную аэробную производительность и является диагностическим признаком общей работоспособности и степени тренированности. Величина МПК выражает максимальные возможности физиологических систем, участвующих в кислородном обеспечении мышечной деятельности. МПК у квалифицированных пловцов составляет свыше 5000 мл /мин. ПАНО характеризует тренированность спортсмена. Так, если у нетренированных лиц ПАНО обнаруживается при мощности работы, соответствующей 40 % от МПК и ниже, то у высококвалифицированных пловцов более высокие показатели ПАНО — 70 % от МПК и выше.

Наряду с дыханием в обеспечении энергетики плавания самое деятельное участие принимают системы кровообращения и крови.

Сердечно-сосудистая система функционирует в условиях, присущих только данному виду двигательной деятельности. Горизонтальное положение тела, гипогравитация, отсутствие статического напряжения мышц, ритмические их сокращения, сочетаемые с быстрыми глубокими вдохами и энергичными выдохами, способствуют уменьшению кровенаполнения периферических сосудистых областей, увеличению притока крови к органам грудной клетки и головного мозга. Вследствие этого кровообращение у пловцов имеет некоторые специфические особенности.

У квалифицированных пловцов наблюдается существенное увеличение объема сердца. У них имеет место выраженная гипертрофия миокарда левого и часто правого желудочков сердца. Это обусловлено повышенным давлением в сосудах большого и особенно малого кругов кровообращения. Правда, следует отметить, что в последнее время вместе с внедрением в спортивную практику эхокардиографического метода гипертрофия выявляется не всегда. Есть мнение, что гипертрофия — не лучший тип адаптации.

В покое у спортсменов отмечается урежение частоты сердечных сокращений (брадикардия). Под влиянием нагрузки сердце может увеличивать свою производительность в 6—7 раз.

Эффективность кровообращения определяется не только производительностью работы сердца, но и состоянием сосудистой сети, а также особенностями протекающей по сосудам жидкости — крови, ее биофизическими свойствами и морфологическим составом.

Конечным звеном, на уровне которого реализуется функция кровообращения, является система микроциркуляции. Учение о микроциркуляции берет свое начало с 50-х гг. XX столетия.

В настоящее время здесь накоплено огромное научное знание. Однако трудность его изучения заключается в сложности методик исследования и недоступности его объекта. Почти единственным «окном» в систему микроциркуляци у спортсменов является бульбарная конъюнктива глаза. Ее изучение основано на том положении, что общее состояние сердечно-сосудистой системы организма отражается на состоянии микрососудов бульварной конъюнктивы глазного яблока. Известная сегодня методика биомикроскопии бульварной конъюнктивы позволяет до известных пределов изучить состояние микроциркуляции у пловцов. С помощью данного метода исследования установлено увеличение количества функционирующих микрососудов в покое, особенно капилляров, при этом в покое повышена величина просвета капилляров и посткапилляров. Без сомнения, это признак интенсификации обменных процессов. В условиях возросшего просвета перфузия эритроцитов осуществляется с «положительным зазором», так что затраты энергии на кровоток существенно уменьшаются. Более того, у пловцов увеличено отношение сечения прекапиллярных сосудов к посткапиллярным, что обусловливает повышенное посткапиллярное сопротивление. Замедление кровотока в капиллярах и посткапиллярное сопротивление способствуют более полной отдаче кислорода в ткани и соответственно обеспечивают восстановительные процессы организма пловца.

В настоящее время здесь накоплено огромное научное знание. Однако трудность его изучения заключается в сложности методик исследования и недоступности его объекта. Почти единственным «окном» в систему микроциркуляци у спортсменов является бульбарная конъюнктива глаза. Ее изучение основано на том положении, что общее состояние сердечно-сосудистой системы организма отражается на состоянии микрососудов бульварной конъюнктивы глазного яблока. Известная сегодня методика биомикроскопии бульварной конъюнктивы позволяет до известных пределов изучить состояние микроциркуляции у пловцов. С помощью данного метода исследования установлено увеличение количества функционирующих микрососудов в покое, особенно капилляров, при этом в покое повышена величина просвета капилляров и посткапилляров. Без сомнения, это признак интенсификации обменных процессов. В условиях возросшего просвета перфузия эритроцитов осуществляется с «положительным зазором», так что затраты энергии на кровоток существенно уменьшаются. Более того, у пловцов увеличено отношение сечения прекапиллярных сосудов к посткапиллярным, что обусловливает повышенное посткапиллярное сопротивление. Замедление кровотока в капиллярах и посткапиллярное сопротивление способствуют более полной отдаче кислорода в ткани и соответственно обеспечивают восстановительные процессы организма пловца.

Данные о системном давлении крови непосредственно во время плавания в литературе отсутствуют; очевидно, это связано с целым рядом методических трудностей.

Важную роль в обеспечении кровью работающих мышц играет механизм рабочей гиперемии. Свидетельством тому служит значительное преобладание у пловцов кровотока в верхних конечностях после всех вариантов нагрузок, даже на ве-лоэргометре.

Существенная составляющая физиологической структуры плавания — текучесть крови, интегральным параметром которой является величина ее динамической вязкости. У квалифицированных пловцов в покое, как показывают исследования, она оказывается ниже (по сравнению с нетренированными лицами) на 20—30 %. Это способствует экономизации функций организма, ибо становятся меньше диссипации (потери) энергии, генерируемой сердцем, затрачиваемой на перемещение крови по сосудам.

Уменьшение вязкости крови связано с увеличением в крови молодых форм эритроцитов — эритропоэзом; за счет этого в це-

лом возрастает деформируемость эритроцитов, повышается текучесть крови. Снижение вязкости крови оказывается сопряженным с уменьшением вязкости плазмы.

В условиях повышенных требований к функциональному состоянию организма пловца (функциональной подготовленности) физиологическая структура техники плавания обладает большими резервными возможностями.

Заключение. Таким образом, техника плавания как наиболее рациональная система движений в воде существенным образом определяется особенностями среды, в которой происходят движения пловца, особенностями его организма и главное — их взаимодействием и взаимосвязью.

Понятие «техника» охватывает форму, характер движений, их внутреннюю структуру. В нее входит способность пловца наилучшим образом координировать и использовать для продвижения все внутренние и внешние силы, действующие на тело (табл. 4). Такая рациональная система неразрывно связана с индивидуальными особенностями организма, с уровнем развития его двигательных и функциональных возможностей.

Главные особенности воды — ее плотность и текучесть. Это принципиально определяет закономерности передвижения в ней.

Поскольку особенности среды, в которой происходят движения пловца, константны, а силы тяжести, воздействующие на тело пловца, практически уравновешиваются выталкивающими силами, успешность перемещений определяется главным образом силовыми возможностями пловца и его гидродинамическими качествами. Не случайно с возрастом между ними усиливается взаимосвязь.

Гидродинамические качества — обтекаемость и плавучесть — зависят от особенностей телосложения: тотальных размеров тела, его обхватных размеров, диаметров и, главное, пропорций тела.

Овладение рациональной техникой плавания невозможно без соответствующего развития основных двигательных качеств: силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости. Уровень развития этих качеств определяет рациональную форму движений, оптимальное распределение усилий, координацию движений, устойчивость и приспособляемость к меняющимся условиям. Вместе с тем сами по себе они не проявятся должным образом, если не будут базироваться на необходимой технической основе.

Техника плавания развивается в соответствии с наиболее общими закономерностями спорта, механики, физиологии, а это

значит, что не только существуют общие требования к рациональным вариантам техники, но и то, что ее можно проанализировать, описать, определить круг практических задач.

значит, что не только существуют общие требования к рациональным вариантам техники, но и то, что ее можно проанализировать, описать, определить круг практических задач.

Глава III ТЕХНИКА СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ

|

С учетом специфики системы условий, в которых организуются движения пловца, плавание можно уверенно отнести к числу технически сложных видов двигательной активности (видов спорта).

Достижение наивысшего спортивного результата в плавании обеспечивается сложным сочетанием технической, физическг i, тактической и психологической подготовленности спортсмена.

Плавание современными спортивными способами характеризуется обтекаемым положением тела, эффективным и экономичным выполнением рабочих движений и наилучшей их координацией. Используя эти условия, спортсмен может преодолеть дистанции с высокой скоростью и со значительно меньшими затратами энергии.

Усилия, прилагаемые пловцом в воде, существенно отличаются от усилий человека на суше. При плавании спортсмен во время гребка взаимодействует с небольшой массой воды, однако время приложения силы у пловца более продолжительное и составляет в среднем 0,3—0,5 с. С ростом квалификации пловцов от III спортивного разряда до мастера спорта происходит снижение отношения «время гребка/время всего цикла». Исследование этого показателя при свободном плавании и плавании в максимальном темпе дает одинаковую картину, однако значительное сокращение времени создания силы тяги влечет за собой уменьшение импульса силы и, соответственно, скорости плавания.

Скорость является интегральной характеристикой техники плавания и определяется соотношением темпа движений и «шага» пловца.

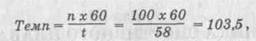

Под темпом понимается количество гребков, выполняемых пловцом в единицу времени (за 1 мин). Так, например, если пловец преодолел дистанцию 100 м кролем «с толчка» за 58 с, сделав при этом 100 гребков, темп движений определяется следующим образом:

| ||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||

|

|

где п — количество гребков на дистанции.

Поскольку цикл при плавании кролем состоит из двух гребков, окончательная величина темпа будет 51,7.

Использование комплекса видеорегистрационной аппаратуры с двумя подключенными видеокамерами (Д.Ф. Мосунов, В.М. Федчин, 1977) позволяет выявить, что даже в заплывах разными способами, в которых устанавливается рекорд мира, темп изменяется от цикла к циклу.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-10-22; Просмотров: 695; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!