КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загрязнение воды 8 страница

|

|

|

|

- нейтрализация выбросов, их захоронение и консервация;

- доочистка используемых ресурсов перед поступлением потребителю (установка кондиционеров и воздуховодов для очистки воздуха в помещениях, метро, очистка водопроводной воды и др.);

- устройство санитарных охранных зон вокруг промышленных предприятий и на водных объектах, озеленение городов и поселков;

- оптимальное расположение промышленных предприятий и автотранспортных магистралей (с учетом гидрометеорологических факторов) для минимизации их отрицательных воздействий;

- рациональная планировка городской застройки с учетом розы ветров, шумовых нагрузок и др.

Большое значение имеет рациональное распределение средств между двумя рассмотренными направлениями. Если десять-двадцать лет назад во многих отраслях предпочтение часто отдавалось более дешевым и эффективным с позиций отдельного района мероприятиям второй группы, то теперь чаще применяются мероприятия первой группы.

Стратегические мероприятия - это разработка ресурсосберегающих и малоотходных технологий, которые должны стать инженерным идеалом.

Однако трудно представить, например, оборотное водоснабжение в коммунальном хозяйстве, особенно при сбросе огромных объемов бытовых сточных вод. Поэтому совершенствование технологий очистки вредных выбросов в атмосферу и сточных вод еще долгое время будет оставаться проблемой первостепенной важности. Хотя, как отмечают некоторые авторы, большой удельный вес производственных затрат на охрану окружающей среды свидетельствует о несовершенстве технических решений в производстве. Технология, требующая значительных затрат на очистные сооружения, в конечном счете должна смениться технологией, более эффективной экономически и более совершенной в экологическом отношении.

В задачу дисциплины «Экология» не входит рассмотрение многочисленных инженерных решений защиты элементов окружающей природной среды. Технологические разработки для очистки воздуха, воды, почвы - предмет специальных дисциплин, соответствующих направлениям профессиональной деятельности. Мы рассмотрим в качестве примеров некоторые принципиальные схемы очистки выбросов в атмосферу и сточных вод, а также размещения, детоксикации и утилизации твердых отходов.

Очистка газовых выбросов в атмосферу. Для очистки газовых выбросов от пыли обычно используют фильтры или осаждение в гравитационном, центробежном, электрическом или акустическом полях; для удаления других веществ - методы абсорбции, хемосорбции и реагентные.

Очистка газовых выбросов от пыли осуществляется в циклонах и с помощью фильтров.

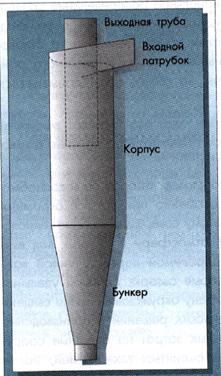

Циклоны - это аппараты, в которые газовый поток вводится через входной патрубок внутрь корпуса и совершает там вращательно-поступательное движение к бункеру. Под действием центробежной сипы на стенке образуется пылевой слой. Отделение пыли происходит за счет поворота потока на 180°.

Очищенный газовый поток выбрасывается из циклона через выходную трубу в атмосферу (рис. 11.11). Скорость осаждения зависит от скорости вращения газа, диаметра частиц и диаметра циклона.

Рис. 11.11. Цилиндрический циклон

Диаметр циклона определяется допустимой запыленностью газов:

| Диаметр циклона, мм | |||||||

| Допустимая концентрация частиц, кг/м3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |

Для фильтрования газов от пыли используют различные фильтры: тканевые, с набивкой или с насыпным фильтрующим слоем, электрофильтры.

Тканевые фильтры составляют основную группу (табл. 11.6).

Таблица 11.6

Свойства фильтрующих тканей

| Основное волокно | Средний диаметр частиц, мм | Термостойкость, °С | Устойчивость к воздействию | Удлинение при разрыве, % | Пористость, % | |

| кислот | щелочей | |||||

| Хлопок | 65-80 | Низкая | Высокая | 7-8 | ||

| Шерсть | 80-100 | Невысокая | Низкая | 30-40 | ||

| Копрон | - | Невысокая | Высокая | 20-25 | - | |

| Нитрон | Высокая | Невысокая | 16-22 | |||

| Лавсан | Высокая | Невысокая | 20-25 | |||

| Стекло | 250-300 | Высокая | Невысокая | 2-3 |

Электрофильтры - наиболее совершенные аппараты для очистки газов от частиц пыли и тумана. Процесс очистки основан на так называемой ударной ионизации газа в зоне разряда. Загрязненные газы, поступающие в электрофильтр, частично ионизированы за счет внешних воздействий. При достаточно большом напряжении, подаваемом на электроды, в электрическом поле движение ионов и электронов настолько ускоряется, что, сталкиваясь с молекулами газа, они ионизируют их, расщепляя на положительные ионы и электроны. Образовавшийся поток ионов ускоряется электрическим полем, и реакция повторяется. Наступает лавинообразный процесс, называемый ударной ионизацией. Электрофильтры обычно делают с отрицательными электродами, при этом положительно заряженные частицы под действием электростатических, аэродинамических сил и силы тяжести осаждаются. Периодическая очистка фильтра достигается встряхиванием электродов. В промышленности используют несколько типов конструкций сухих и мокрых электрофильтров. В зависимости от формы электродов различают трубчатые и пластинчатые электрофильтры (рис. 11.12).

Рис. 11.12. Пластинчатый электрофильтр

Рис. 11.12. Пластинчатый электрофильтр

Очистка выбросов от газообразных вредных примесей осуществляется с использованием: 1) абсорбции (лат. absorptio - всасывание, растворение) -растворения выбросов в жидких растворителях; 2) хемосорбции - химического связывания примесей растворами реагентов; 3) адсорбции (лат. absorbere - поглощение) – поглощения примесей твердыми активными веществами; 4) каталитических методов - химических превращений примесей в присутствии катализаторов.

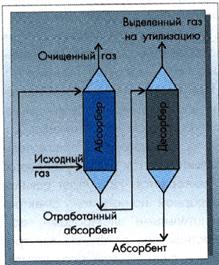

Абсорбция проводится в термических или вакуумных десорберах. Узлы абсорбции и десорбции могут быть разных конструкций (рис. 11.13).

Рис. 11.13. Схема абсорбции и десорбции газов

Рис. 11.13. Схема абсорбции и десорбции газов

Абсорбция зависит от растворимости в поглощающей жидкости удаляемого газа, температуры и его парциального давления. Например, для удаления из технологических выбросов аммиака NH3, хлорводорода НСl или фторводорода НF целесообразно в качестве абсорбента применять воду, так как растворимость этих газов в воде велика - сотые доли грамма на 1 кг воды. Для улавливания водяных паров можно применять раствор серной кислоты, а для улавливания ароматических углеводородов - вязкие масла и др. Регенерация растворителя, т.е. десорбция из него газов, проводится путем повышения температуры или понижения давления.

Хемосорбация основана на поглощении газов реагентами с образованием малолетучих или малорастворимых соединений. Примером может служить очистка газовоздушной смеси от сероводорода с применением мышьяково-щелочного реагента:

Н2S + Na4As2S5O2 = Na4As2S6O + H2O

Регенерация раствора производится окислением его кислородом, содержащимся в очищенном воздухе:

2Na4As2S6O + O2 = 2Na4As2S5O2 + 2S

В этом случае побочным продуктом является сера. Могут применяться и другие реагенты и иониты. Иониты - это твердые вещества, способные обмениваться ионами с фильтруемыми через них жидкими или газообразными смесями. Это или природные материалы (цеолиты или глины), или синтетические полимеры (смолы). Например, при фильтровании газовой смеси, содержащей аммиак NН3, через влажный ионит катионного типа (катионит) происходит присоединение аммиака NН3 к катиониту:

R-H + NH3 ® R-NH4

Подобные реакции происходят и при удалении диоксида серы SО2 из газовой смеси с помощью ионитов анионного типа (анионитов):

R-CO3 + SO2 ® R-SO3 + CO2

R-OH + SO2 ® R-HSO3

Регенерация ионитов осуществляется промывкой их водой, слабыми растворами кислот (для катионитов), щелочей или содой Na3СО3 (для анионитов).

Последние два метода называют мокрыми. Основной их недостаток - резкое понижение температуры газов, что приводит к снижению эффективности их рассеивания в атмосфере.

Адсорбация - процесс избирательного поглощения компонентов газовой смеси твердыми веществами. При физической адсорбции молекулы адсорбента не вступают в химическое взаимодействие с молекулами газовой смеси. Требования к адсорбентам: большая адсорбционная способность, селективность (лат. selectio - выбор, отбор), химическая инертность, механическая прочность, способность к регенерации, низкая стоимость. Наиболее распространенные адсорбенты - активированные угли, силикагели, алюмосиликаты. С увеличением температуры адсорбционная способность снижается. На этом свойстве основан процесс регенерации, которую осуществляют либо нагревом насыщенного адсорбента до температуры выше рабочей, либо продувкой его горячим паром или воздухом.

Каталитические методы очистки газов основаны на использовании катализаторов, ускоряющих химические реакции. В последние годы каталитические методы применяются для нейтрализации выхлопных газов автомобилей, т.е. превращения токсичных оксидов азота NО и углерода СО в нетоксичные вещества: газообразный азот N2 и диоксид углерода СО2. При этом используют различные катализаторы: медно-никелевый сплав, платину на глиноземе, медь, никель, хром и др.:

кат

2NO + 2СО2 ® N2 + 2CO2

кат

2NO + 2H2 ® N2 + 2Н2О

кат

2СО + О2 ® 2CO2

Очистка сточных вод. В зависимости от типа процессов, протекающих в очистных сооружениях, различают механическую, физико-химическую и биологическую очистку сточных вод. На очистных сооружениях образуются большие массы осадков, которые подготавливают к дальнейшему использованию: обезвоживают, сушат, обезвреживают и обеззараживают. При необходимости сточные воды, прошедшие сооружения полной биологической очистки, подвергают доочистке. После очистки, перед сбросом в водоемы, сточные воды должны обеззараживаться с целью уничтожения патогенных микроорганизмов.

Механическая очистка предназначена для задержания не-растворенных примесей. К сооружениям для механической очистки относятся: решетки и сита (для задержания крупных примесей), песколовки (для улавливания минеральных примесей, песка), отстойники (для медленно оседающих и плавающих примесей) и фильтры (для мелких нерастворенных примесей). Специфические загрязнения производственных сточных вод удаляются с помощью жироловок, нефтеловушек, масло- и смолоуловителей и др. (рис. 11.14).

Рис. 11.14 Технологическая схема очистной станции с механической очисткой сточных вод

Очистные сооружения располагаются по высоте обычно таким образом, чтобы вода из одного в другое поступала самотеком. Механическая очистка - это, как правило, предварительная ступень перед биологической очисткой. В некоторых случаях можно ограничиться механической очисткой: например, если небольшое количество сточных вод сбрасывается в очень мощный водоем, или, если вода после механической очистки повторно используется на предприятии. При механической очистке удается задерживать до 60% нерастворенных примесей.

Физико-химические методы применяются, в основном, для очистки производственных сточных вод (в случае бытовых стоков их применение ограничено по экономическим соображениям). К этим методам относятся: реагентная очистка (нейтрализация, коагуляция, озонирование, хлорирование и др.), сорбция, экстракция (лат. extrahere – извлекать), эвопороция (лат. evaporatio – выпаривание), флотация, электродиализ и др. (рис. 11.15).

Рис. 11.15. Технологическая система очистной станции с физико-химической очисткой сточных вод

Рис. 11.15. Технологическая система очистной станции с физико-химической очисткой сточных вод

Наибольшее распространение находят методы реагентной очистки с применением коагулянтов, в качестве которых используют сернокислый алюминий А2(SО4)3, хлорное железо FеСl3, сернокислое железо Fе2(SО4)3, известь СаСО3 и др. Соли-коагулянты способствуют укрупнению частиц, образуя хлопья, что делает возможным дальнейшее осаждение и фильтрование мелких нерастворенных, коллоидных и частично растворенных примесей. В ряде случаев физико-химическая очистка обеспечивает такое глубокое удаление загрязнений, что последующая биологическая очистка не требуется.

Биологическая очистка сточных вод основана на биохимических процессах с участием микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности разрушают органические соединения и минерализуют их. Микроорганизмы используют органические вещества в качестве источника питательных веществ и энергии. Сооружения биологической очистки условно делят на два типа: сооружения, в которых процессы протекают в условиях, близких к естественным, и те, в которых очистка происходит в искусственно созданных условиях. К первым относятся поля фильтрации и биологические пруды, ко вторым - биофильтры и аэротенки.

Поля фильтрации - это земельные участки, искусственно разделенные на секции, по которым равномерно распределяется сточная вода, фильтрующаяся через поры грунта. Профильтрованная вода собирается в дренажных трубах и канавах и стекает в водоемы. На поверхности почвы образуется биологическая пленка из аэробных микроорганизмов, способных перерабатывать органические вещества. Кислород может проникать в грунт на глубину до 30 см; глубже разрушение органики осуществляется в результате жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов.

Биологические пруды - это специально созданные неглубокие водоемы, где протекают естественные биохимические процессы самоочищения воды в аэробных и анаэробных условиях. Пруды сооружаются как для первичной биологической очистки, так и для доочистки сточных вод после биофильтров и аэротенков. Насыщение воды кислородом происходит вследствие естественной атмосферной аэрации и фотосинтеза, но может применяться и искусственная аэрация.

Биофильтры - сооружения, в которых создаются условия для интенсификации естественных биохимических процессов разложения органических веществ. Это резервуары с фильтрующим материалом, дренажем и устройством для распределения воды. Сточная вода с помощью распределительных устройств периодически разливается по поверхности загрузки, профильтровывается и отводится во вторичный отстойник. На поверхности фильтра постепенно созревает биопленка из различных микроорганизмов, которые выполняют ту же функцию, что и на полях фильтрации, т.е. минерализуют органические вещества. Отмершая биопленка смывается водой и задерживается во вторичном отстойнике.

Аэротенки - это резервуары, в которые поступают сточная вода после механической очистки, активный ил и непрерывно подается воздух. Хлопья активного ила представляют собой биоценоз аэробных микроорганизмов-минерализаторов (бактерий, простейших, червей и др.). Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необходима постоянная аэрация воды. Из аэротенка сточная вода в смеси с активным илом поступает во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная масса его возвращается в аэротенк, а вода подается в контактные резервуары для хлорирования - обеззараживания (рис. 11.16).

Доочистка сточных вод требуется, если по условиям водоотведения перед сбросом в водоем необходимо дополнительно снизить концентрацию взвешенных веществ, азота, фосфора, ВПК и др. Кроме того, доочистка необходима при повторном использовании сточных вод в технологических процессах. Для доочистки от взвешенных веществ применяют: микрофильтры, фильтры с плавающей загрузкой, установки для пенной флотации и др. Для снижения ВПК используют коагуляционные, сорбционные и озонаторные установки в сочетании с фильтрами. Доочистку от азота и фосфора применяют для предотвращения эвтрофирования водоемов и обрастания трубопроводов и аппаратов водорослями. Для удаления фосфора широко практикуют реагентный метод с использованием извести, сульфатов алюминия и железа. Минеральные соединения азота (нитриты, нитраты и соли аммония) удаляют с помощью физико-химических методов: отдувки аммиака, ионного обмена, адсорбции, электролиза, озонирования, обратного осмоса, электродиализа, дистилляции и др. В последнее время все чаще используют биологические методы: нитрификацию с последующей денитрификацией и биофиксацию фосфора.

Рис. 11.16. Технологическая схема станции с биологической очисткой сточных вод

Рис. 11.16. Технологическая схема станции с биологической очисткой сточных вод

Обеззараживание является заключительным этапом обработки сточных вод перед сбросом в водоем. Наибольшее распространение получил способ дезинфекции воды путем хлорирования газообразным хлором Сl2 или хлорной известью СаСl(ОСl). Применяют также электролизные установки для получения гипохлорита натрия NаСlO из поваренной соли NaСl. Возможно обеззараживание и другими бактерицидными веществами, ультразвуком и ультрафиолетовыми лучами.

Малоотходное производство. Для кардинального решения проблем экологии, снижения ресурсо- и энергоемкости производства необходимо развивать технологии утилизации вторичного сырья, полностью использовать все, что добывается из недр, на основе комплексной переработки, т.е. перестроить производство таким образом, чтобы оно стало максимально безотходным, экологически чистым и экономически выгодным. Малоотходные технологии заимствуют свои принципы у природы: отходы одних организмов являются важнейшим ресурсом для других. Например, харьковскими учеными создана технология извлечения графита из копоти металлургических заводов; ее внедрение позволяет отказаться от добычи графитовых руд, исключить складирование отходов производства, улучшить состояние атмосферы. Наиболее рациональным решением проблемы охраны водоемов от загрязнения сточными водами является создание замкнутых систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий, т.е. использование очищенных сточных вод в системах оборотного водоснабжения. При этом свежая вода забирается из источников водоснабжения только для питьевых целей.

Городские сточные воды также иногда используют повторно на предприятиях разных отраслей. Использование биологически очищенных сточных вод в оборотных системах водоснабжения позволяет частично или полностью отказаться от свежей воды. Доля сточных вод в подпитке оборотных систем может составлять от 5 до 100%. Замкнутые и оборотные системы водоснабжения - основа бессточных предприятий с локальными очистными установками, повторным использованием сточных вод и рекуперацией отходов (рис. 11.17).

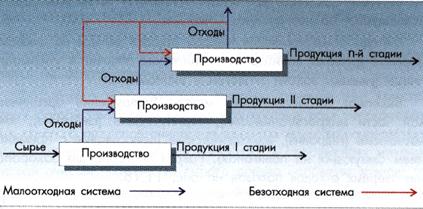

Рис. 11.17. Схема малоотходной технологической системы производства

Конечная цель ресурсосберегающего производства достигается при прохождении нескольких ступеней переработки отходов всех видов. Система малоотходна, если на n-й стадии производства выделяемые отходы незначительно воздействуют на окружающую среду. Она считается практически безотходной, когда отходы n-й стадии вновь поступают в производство или становятся совершенно безвредными. Однако рециркуляция отходов не может решить все проблемы, так как требует больших затрат энергии, производство и использование которой, в свою очередь, приводят к загрязнению, деградации окружающей среды и рассеиванию тепла.

Утилизация и ликвидация твердых отходов. В древние времена отходы жизнедеятельности человека возвращались непосредственно на поля, в природу и участвовали в естественных круговоротах веществ, Урбанизация породила проблему санитарии, решение которой с помощью очистных сооружений создало проблему хранения, переработки и утилизации твердых отходов.

Обезвреживание и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов - последняя ступень очистки. На решетках задерживаются грубые отбросы (тряпки, бумага, остатки продуктов и пр.), которые вывозят на свалки или после дробления направляют в специальные сооружения. Песок из песколовок поступает на песковые площадки для обезвоживания, а затем вывозится и используется по назначению.

Методы обезвреживания твердых отходов делятся на ликвидационные (решают санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решают задачи экологии и экономики).

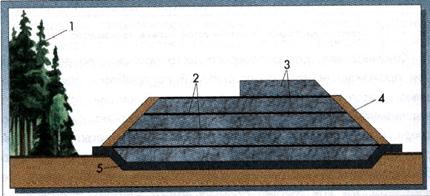

Выделяют биологические методы (разрушение органической части микроорганизмами), термические (сжигание), химические (гидролиз), механические (прессование с применением связующих на полигонах). Разрез полигона для захоронения твердых отходов показан на рис. 11.18.

Рис. 11.18. Разрез полигона для твердых отходов: 1 - лесозащитная полоса; 2 - промежуточный изолирующий слой; 3 - твердые отходы; 4 - укрывающий наружный спой растительного грунта; 5 - естественное или искусственное водоупорное основание (по М. И. Алексееву, Е. М. Протасовскому, 1990)

Большая часть твердых промышленных отходов токсична, поэтому захоранивать их нужно в толще глины.

Особо вредные промышленные отходы принимают на полигон в герметически упакованных металлических контейнерах и захоранивают в глубоких котлованах. Кроме технологического паспорта, с каждой партией направляются два акта: в одном подтверждается герметичность упаковки контейнера, в другом указываются название отходов, их количество и причины списания с учета. Контейнеры автокраном спускают на дно котлована. Каждый контейнер со всех сторон засыпают слоем глины (0,5 м). Сверху располагают следующий ряд контейнеров. Размеры котлованов по низу 10x4 м, по верху - 18x12 м, глубина - 4 м в глине, сверху они также засыпаются слоем глины. Выбор метода для конкретного города зависит от местных условий и осуществляется на основе технико-экономического сравнения.

Обработка и утилизация осадков сточных вод является очень острой проблемой для крупных городов всех высокоразвитых стран. В процессе очистки взвешенные вещества, содержащиеся в сточных водах, выпадают в осадок в сооружениях механической очистки. Количество сырого осадка напрямую зависит от содержания взвешенных частиц в воде и качества очистки: чем выше качество очистки, тем больше образуется осадка. На очистных станциях с биологической очисткой, кроме сырого осадка, образуется активный ил, количество которого по сухому веществу может достигать 50% от общего объема осадка.

Технические трудности, экологическая опасность и огромные затраты (почти половина эксплуатационных расходов), связанные с транспортировкой, хранением и утилизацией осадков, ставят проблему обработки и утилизации осадков сточных вод в ряд глобальных.

Перед утилизацией осадок должен подвергаться предварительной обработке. Цель обработки - уменьшение влажности и объема осадка, неприятного запаха, количества патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, гельминтов и др.) и вредных веществ; снижение затрат на транспортировку и обеспечение экологически безопасного конечного использования.

Для обработки осадков строят специальные сооружения: метантенки, аэробные стабилизаторы, различные установки для обезвоживания и сушки, иловые площадки.

Метантенки - это герметически закрытые резервуары, где анаэробные бактерии в термофильных условиях (t° = 30 - 43°С) сбраживают сырой осадок из первичных и вторичных отстойников. В процессе брожения выделяются газы: СН4, водород Н2, углекислый газ СО2, аммиак NН3 и др., которые могут затем использоваться для разных целей.

Осадки сточных вод, выгружаемые из метантенков, имеют влажность 97% и неудобны для утилизации. Для уменьшения их объема применяют обезвоживание на иловых площадках или вакуум-фильтрах, центрифугах и других сооружениях. В результате обезвоженный осадок уменьшается в объеме в 7-15 раз и имеет влажность 50-80%.

Аэробные стабилизаторы - это резервуары, где органическая часть длительное время минерализуется аэробными микроорганизмами при постоянной продувке воздухом. Обработанный осадок обычно складируется на иловых площадках и затем используется как удобрение.

Но традиционный и наиболее удобный способ утилизации осадков в качестве удобрений в конце XX столетия стал весьма проблематичным, так как через системы водоотведения в осадок попадают вредные вещества от промышленных предприятий и из атмосферы. Кроме того, в быту используется большое количество вредных химических веществ. Осадок служит также источником инфекционных болезней.

Очевидно, что складируемые осадки, содержащие соли тяжелых металлов, загрязненные патогенной микрофлорой, яйцами гельминтов, вирусами, представляют экологическую опасность и требуют неординарного подхода к режиму размещения и утилизации.

Определенную опасность представляет и миграция вредных веществ в грунтовые воды. Сооружение гидронепроницаемых экранов и искусственное затвердение зеркала полигона требуют особого внимания и больших затрат. Кроме того, иловые площадки и полигоны сами могут быть источниками выделения вредных веществ в атмосферу. Эмиссия газов происходит также из почв бывших свалок, полигонов и при транспортировке отходов.

Объемы и характер загрязнений атмосферы в полной мере зависят от параметров технологического процесса обработки осадков и, в первую очередь, от температурного режима. Высокотемературные режимы сушки осадков могут вызвать проблему очистки газовых выбросов.

Изучение отечественного и мирового опыта показывает, что разнообразие технологий обработки и утилизации осадков чрезвычайно велико. Физические, химические и биологические методы позволяют получить из осадков различные продукты для использования в промышленности, однако, большинство рекомендаций применимы лишь для переработки малых объемов осадков, основаны на сложных технологиях, требуют большого количества реагентов, огромных инвестиций и нередко вызывают вторичные экологические проблемы.

При больших объемах осадков используются в основном две категории методов: термическая сушка и сжигание. При термической сушке сохраняются органические вещества, используемые в качестве удобрений. При сжигании осадков органические вещества превращаются в газообразные продукты.

Для крупных очистных станций, осадки которых могут применяться в качестве удобрений, рационально использовать термическую сушку. Если применение осадков в сельском хозяйстве недопустимо из-за повышенного содержания опасных токсикантов, единственным способом, максимально сокращающим объем осадков и обеспечивающим наибольшие экономический и экологический эффекты, является их сжигание.

В большинстве развитых стран наблюдается тенденция к увеличению объемов сжигаемых осадков. Главным стимулом к этому является рост цен на землю, что делает освоение новых технологий экономически более выгодным и экологически более эффективным, чем расширение территорий полигонов.

Сжигание осадков применяется, если они не подлежат другим видам обработки и утилизации. Мировой опыт показывает, что 25% образующихся на очистных сооружениях осадков используется в сельском хозяйстве, 50% размещается на полигонах и около 25% сжигается. В связи с ужесточением санитарных требований к качеству осадков, уменьшается возможность использования их в сельском хозяйстве.

Первый в России и Восточной в Европе завод по сжиганию осадков сточных вод построен по инициативе одного из авторов этого учебника Ф.В. Кармазинова в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург как самый большой город на побережье Балтийского моря несет особую ответственность за сохранение его чистоты.

В настоящее время очистка сточных вод города (примерно 2,2 млн м3/сут) осуществляется на трех очистных станциях по классической схеме полной биологической очистки, при которой образуется смесь сырого осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила (12-15 т/сут на 100 тыс. жителей). Осадки - это необеззараженная влажная (до 99,7%) масса, содержащая до 70% органических веществ. В условиях общесплавной канализации Петербурга в осадках городских стоков аккумулируется большое количество вредных химических соединений, в том числе 1 -го и 2-го классов опасности. Высокие концентрации этих токсических веществ делают невозможным использование осадков сточных вод в качестве удобрений.

Многолетние попытки решить проблему утилизации с помощью различных технологий не дали положительных результатов.

До 1997 г. ежесуточно с трех станций аэрации города вывозилось на специальные полигоны около 1200 т обезвоженного осадка. Полигоны занимают более 150 га земли в пригородной зоне, ежегодно потребность в таких площадях возрастает на 8-10 га. За 20 лет эксплуатации станций аэрации на полигонах вокруг Санкт-Петербурга скопилось 4 млн т необеззараженных осадков.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 762; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!