КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загрязнение воды 7 страница

|

|

|

|

Следующий этап - прогноз возможных изменений в биосфере под воздействием имеющихся загрязнений и других факторов, так как уже возникшие изменения (особенно генетические) могут действовать еще много лет. Анализ прогнозируемого состояния позволяет выбирать приоритетные природоохранные мероприятия и вносить коррективы в хозяйственную деятельность на региональном уровне.

Прогнозирование состояния экосистем - необходимое звено в управлении качеством природной среды.

В оценке экологического состояния биосферы в глобальном масштабе по интегральным признакам (осредненным в пространстве и времени) исключительную роль играют дистанционные методы наблюдений. Лидируют среди них методы, основанные на использовании космических средств. Для этих целей создаются специальные спутниковые системы («Метеор» в России, «Лендсат» в США и др.). Особенно эффективны синхронные трехуровневые наблюдения с помощью спутниковых систем, самолетов и наземных служб (см. гл. 7). Они позволяют получать информацию о состоянии лесов, сельскохозяйственных угодий, фитопланктоне моря, эрозии почв, урбанизированных территориях, перераспределении водных ресурсов, загрязнении атмосферы и т.д. Наблюдается, например, корреляция между спектральной яркостью поверхности планеты и содержанием гумуса в почвах и их засоленностью.

Космическая съемка предоставляет широкие возможности для геоботанического районирования; позволяет судить о росте населения по площадям поселений; потреблении энергии по яркости ночных огней; четко идентифицировать слои пыли и аномалии температуры, связанные с радиоактивным распадом; фиксировать повышенные концентрации хлорофилла в водоемах; обнаруживать очаги лесных пожаров и многое другое.

В России с конца 60-х гг. действует единая Общегосударственная система наблюдений и контроля за загрязнением окружающей среды. В ее основе лежит принцип комплексности наблюдений природных сред по гидрометеорологическим, физико-химическим, биохимическим и биологическим параметрам. Наблюдения построены по иерархическому принципу.

Первой ступенью являются локальные пункты наблюдений, обслуживающие город, район и состоящие из контрольно-замерных станций и вычислительного центра сбора и обработки информации (ЦСИ). Затем данные поступают на второй уровень - региональный (территориальный), откуда информация передается местным заинтересованным организациям. Третьим уровнем является Главный центр данных, в котором собирается и обобщается информация в масштабах страны. Для этого сейчас широко используют ПЭВМ и создают цифровые растровые карты.

В настоящее время создается Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ), назначение которой - выдача объективной комплексной информации о состоянии окружающей природной среды. ЕГСЭМ включает мониторинг: источников антропогенного воздействия на окружающую среду; загрязнения абиотической компоненты окружающей природной среды; биотической компоненты природной среды.

В рамках ЕГСЭМ предусмотрено создание экологических информационных служб. Мониторинг ведет Государственная служба наблюдений (ГСН).

Наблюдения за атмосферным воздухом в 1996 г. проводились в 284 городах на 664 постах. Сеть наблюдений за загрязнением поверхностных вод РФ на 1 января 1996 г. состояла из 1928 пунктов, 2617 створов, 2958 вертикалей, 3407 горизонтов, расположенных на 1363 водных объектах (1979 г. - 1200 водных объектов); из них - 1204 водотока и 159 водоемов. В рамках Государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) наблюдательная сеть составила 15000 пунктов наблюдения за подземными водами, 700 участков наблюдений за опасными экзогенными процессами, 5 полигонов и 30 скважин для изучения предвестников землетрясений.

Среди всех блоков ЕГСЭМ наиболее сложным и наименее разработанным не только в России, но и в мире является мониторинг биотической составляющей. Не существует единой методологии использования живых объектов ни для оценки, ни для регулирования качества окружающей среды. Следовательно, первоочередная задача - разработка биотических показателей для каждого из блоков мониторинга на федеральном и территориальном уровнях дифференцированно для наземных и водных экосистем. Для управления качеством окружающей природной среды важно не только владеть информацией о ее состоянии, но и определять ущербы от антропогенных воздействий, экономическую эффективность природоохранных мероприятий, владеть экономическими механизмами охраны окружающей природной среды.

Экономические аспекты охраны природы

Противоречие между экономикой и экологией - одна из узловых проблем охраны природы. Долгое время ее пытались решить административно-правовым путем на основе запретов, ограничений, административных и уголовных наказаний и т.д. Сегодня разработаны некоторые экономические механизмы, опирающиеся на материальную заинтересованность исполнителя в решении природоохранных задач.

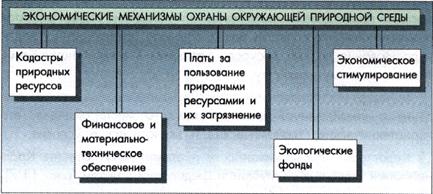

Экономические механизмы охраны природы. Реализация экономических механизмов осуществляется через многие институты: кадастры, материально-техническое обеспечение, платы за пользование природными ресурсами и их загрязнение, экологические фонды и др. (рис. 11.6).

Рис. 11.6. Основные институты экономических механизмов охраны окружающей природной среды

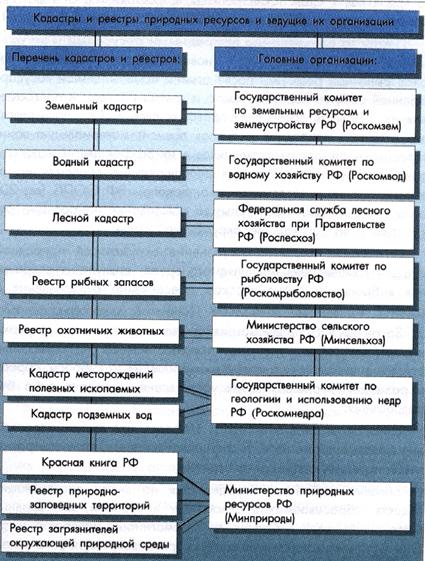

Кадастры природных ресурсов - это своды экономических, экологических, организационных и технических показателей, характеризующих количество и качество природного ресурса, а также категории природопользователей. Кадастры составляются по видам природных ресурсов: земельный, лесной, водный и др. На базе их данных определяются денежная стоимость природного ресурса, продажная цена, система мер по его оздоровлению и восстановлению.

Земельный кадастр включает сведения: о количестве земель; распределении их по категориям и характеру использования; качественном составе; о собственниках, владельцах, пользователях и арендаторах земли. Ведение земельного кадастра находится в компетенции Роскомзема - Госкомитета по земельным ресурсам и землеустройству РФ.

Лесной кадастр ведет Рослесхоз - Федеральная служба лесного хозяйства при Правительстве РФ и соответствующие ей региональные органы. Он содержит сведения о качественном и количественном составе пород деревьев, группах и категориях экономической ценности лесов, правовом режиме использования лесного фонда и др.

Водный кадастр содержит текущую и перспективную оценки состояния водных объектов и их использования; предусматривает меры по предотвращению загрязнения и истощения водных объектов и восстановлению качества вод. Состояние поверхностных вод и использование водных ресурсов находятся в компетенции Комитета по водному хозяйству.

Кадастр месторождений полезных ископаемых включает сведения о хозяйственной ценности каждого месторождения, его горнотехнические, экономические и экологические условия.

Кадастром редких животных и растений могут служить Красные книги отдельных республик и федерации в целом (рис. 11.7).

Финансовое и материально-техническое обеспечение охраны окружающей природной среды осуществляется из нескольких источников: государственный бюджет; внебюджетные экологические фонды; средство предприятий, учреждений и организаций. Мероприятия по охране окружающей природной среды и природопользованию выполняются на основе государственной экологической программы с учетом природно-ресурсного потенциала отдельных регионов. Финансирование экологических программ в федеральном, республиканских и других бюджетах должно выделяться отдельной строкой (ст. 16 Закона ООПС).

Несмотря на то, что в последние годы в России принято более 30 различных законодательных и нормативных актов, решений и постановлений федерального и регионального уровней по экономическому регулированию природопользования, в стране ежегодно снижаются совокупные затраты на охрану природы. Так, с 1992 г. объемы затрат снизились на 60%, при этом удельный вес затрат в валовом национальном продукте (ВНП) составляет не более 2%, из них капиталовложения - 0,5%. В промышленно развитых странах капиталовложения в охрану природы держатся на уровне 2-3% от ВНП.

Рис. 11.7. Перечень основных природных кадастров, реестров и ведущих их организаций

Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия в России в 1995 г. составила в текущих ценах 42,6 трлн р. При этом капиталовложения по сравнению с 1994 г. снизились на 2,8%, в то время как в США такие расходы возрастают год от года. По оценкам экспертов ООН, после 2000 г. они составят 5% от ВНП.

Платы за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды - новый институт, введенный в период рыночной реформы после отмены исключительной государственной собственности на землю и другие ресурсы и превращения их в объекты гражданско-правовых сделок. Предполагается, что платность природных ресурсов повысит материальную заинтересованность производственников в их эффективном использовании и сохранении, появятся дополнительные средства на их восстановление и воспроизводство. Законом РФ ООПС (ст. 20) предусмотрены два вида платы: за пользование природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды.

Назначение платы за загрязнение окружающей природной среды - компенсация причиняемого вреда, стимуляция сокращения выбросов и экономическое обеспечение оздоровления и охраны окружающей природной среды.

Закон ООПС предусматривает два вида платы за загрязнение: 1) за выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов в пределах установленных лимитов; 2) за выбросы, сбросы и размещение отходов сверх установленных лимитов либо без разрешения.

Порядок установления платы включает три этапа: определение базовых нормативов, дифференцированных ставок и расчетов конкретных размеров платежей.

Базовые нормативы определяются по видам загрязняющих веществ, сбрасываемых в атмосферу и водоемы, или вредных воздействий: шум, вибрация, электромагнитные колебания и др. Они устанавливаются: в пределах нормативов; сверх установленных нормативов, но в пределах лимитов и в виде временно согласованных выбросов (ВДВ) и сбросов (БДС).

Дифференцированные нормативы устанавливаются на основе базовых, но с поправкой на экологическую ситуацию в регионах. Эти платы рассчитываются путем умножения базовых ставок на региональные экологические коэффициенты, отражающие природно-климатические, экономические особенности и значимость охраняемых природных объектов (территорий, бассейнов рек, морей и др.).

Конкретные размеры платежей предприятий-загрязнителей определяются местными исполнительными органами с участием органов охраны природы, санэпиднадзора и самого предприятия. С учетом экологической ситуации местные исполнительные органы вправе повышать коэффициенты экологической значимости: в крупных промышленных городах - до 20%, а в зонах экологических бедствий и на особо охраняемых территориях (национальные парки, заповедники, курорты) - до 100%. Эти платежи производятся за счет себестоимости продукции, а за превышение лимитов - за счет прибыли предприятия.

Из общей суммы платежей 10% перечисляются в федеральный бюджет, а 90% - в экологические фонды. Существенны еще два обстоятельства. Во-первых, платежи за загрязнения носят налоговый характер, поэтому могут взиматься в безакцептном порядке. Во-вторых, если платежи предприятия равны прибыли или превышают ее, то можно рассматривать вопрос о приостановлении или прекращении деятельности данного хозяйствующего субъекта.

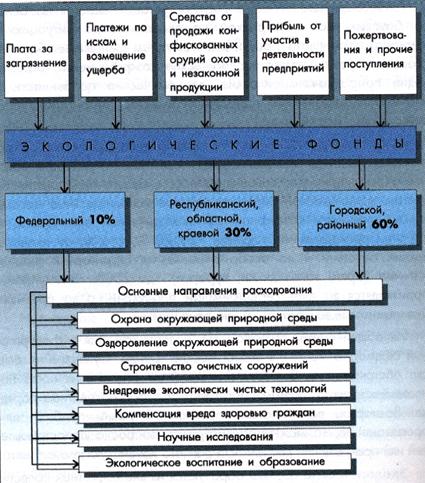

Экологические фонды образуются из внебюджетных средств, поступающих от организаций, граждан, иностранных юридических лиц; из платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов; из сумм, полученных по искам, штрафов, за счет средств от реализации конфискованных орудий охоты и рыболовства. Эти средства зачисляются на специальные счета и распределяются на реализацию природоохранных мероприятий (рис. 11.8).

Расходование средств экологических фондов на цели, не связанные с природоохранной деятельностью, запрещается.

Рис. 11.8. Источники образования, распределение и направления расходования экологических фондов

Рис. 11.8. Источники образования, распределение и направления расходования экологических фондов

Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды в России осуществляется следующим образом:

- установлением налоговых и иных льгот предприятиям при внедрении безотходных технологий, использовании вторичных ресурсов и осуществлении другой деятельности, обеспечивающей природоохранный эффект;

- освобождением экологических фондов от налогообложения;

- передачей части экологических фондов в кредит предприятиям, гарантирующим снижение выбросов загрязняющих веществ;

- установлением повышенных норм амортизации основных производственных, природоохранных фондов;

- применением поощрительных цен на экологически чистую продукцию;

- введением специального налога на экологически вредную продукцию;

- применением льготного кредитования предприятий, эффективно осуществляющих природоохранную деятельность.

Республиканскими законодательствами могут устанавливаться и другие виды экономического стимулирования охраны окружающей природной среды.

Определение объемов затрат на природоохранную деятельность требует совершенствования методов их экономического обоснования, что напрямую связано с проблемой количественной оценки экономических ущербов от экологических издержек производства.

Оценка экономических ущербов. Экономический ущерб от негативных воздействий на окружающую среду представляет собой, прежде всего, издержки, связанные с влиянием загрязнения и других вредных воздействий на здоровье людей (недопроизводство дохода, затраты на лечение и др.). Кроме того, такие воздействия приводят к потерям продукции в промышленности и сельском хозяйстве, разрушению основных фондов и т.д.

Под экономическим ущербом, наносимым окружающей среде, понимают фактические и возможные убытки, причиняемые в результате ухудшения ее качества, и дополнительные затраты на компенсацию этих убытков и восстановление природной среды.

Необходимо различать затраты: на предотвращение ущербов и на компенсацию убытков. Затраты по предотвращению вредных воздействий (строительство очистных сооружений, изменение технологии, предварительное удаление серы и других вредных соединений из топлива, нейтрализация стоков и др.) ведут к снижению экономического ущерба и не относятся к категории самого ущерба.

Социальный, моральный, эстетический ущербы сегодня практически не оцениваются. Поэтому расчетный экономический ущерб всегда занижен по отношению к реально существующему.

Факторы, формирующие экономический ущерб, делятся на три группы: факторы влияния, восприятия и состояния.

Факторы влияния - это уровень и характер антропогенных воздействий. Например, в случае загрязнения атмосферного воздуха - это концентрация и степень опасности вредных веществ; технические особенности источника выбросов (скорость и температура газов на выходе, высота трубы и др.); климатические и топологические особенности и т.д. При шумовом загрязнении - это уровень и частота звуков, при термальном - изменение температуры воды водоема и т.п.

Факторы восприятия - это основные объекты, попадающие в зону влияния и воспринимающие негативные воздействия: население, коммунальные хозяйства, городские застройки, сельскохозяйственные и лесные угодья, основные фонды промышленности, транспорта, связи, природные экосистемы и др.

Факторы состояния - это экономические показатели, используемые для перевода изменений в обществе и природе в стоимостные оценки. Основные из них: стоимость единицы продукции, производимой одним работником за день; выплаты по больничным листам; стоимость жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на 1000 человек; стоимость единицы утилизированного сырья; потери прибыли от рекреации при разрушении экосистем и др.

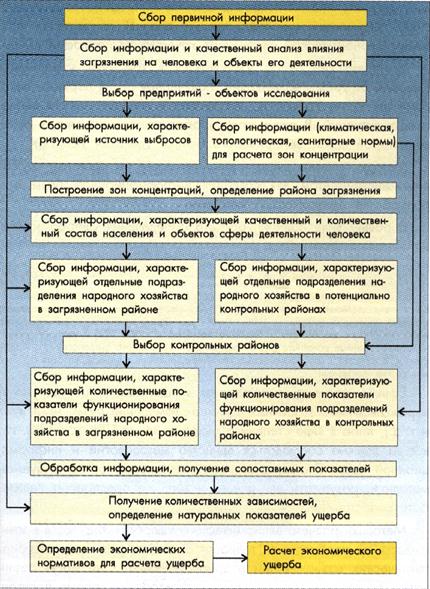

Методы количественной оценки экономического ущерба подразделяются на методы прямого счета, аналитический и эмпирический. Первые два метода требуют сбора и обработки огромного объема информации (рис. 11.9).

Рис. 11.9. Схема сбора информации (по О.Ф. Балацкому и др., 1984)

Рис. 11.9. Схема сбора информации (по О.Ф. Балацкому и др., 1984)

Метод прямого счета основан на сравнении показателей загрязненного и условно чистого районов.

Аналитический метод базируется на получении математических зависимостей (многофакторный анализ) показателей состояния экономической системы от качества окружающей среды.

Эмпирический метод заключается в том, что зависимость ущербов от уровня воздействий, полученная двумя первыми методами для частных объектов, обобщается и используется для аналогичных ситуаций. В результате вырабатывается методика, в основе которой лежат эмпирические оценки удельных ущербов.

Методы прямого счета и аналитический на практике служат лишь инструментом для создания информационной базы при разработке эмпирической методики.

|

В общем виде принцип расчета определения ущерба у можно выразить формулой

где i - вид хозяйственной деятельности; Кi - количество единиц основного расчетного элемента факторов восприятия (1000 чел. - для здравоохранения и коммунального хозяйства, 1 га - для лесного и сельского хозяйства и т.д.); уi(х) - удельный ущерб, наносимый единице основного расчетного элемента от частного антропогенного воздействия х. В качестве х могут приниматься концентрации вредных веществ, валовые выбросы или другие показатели.

Если в расчетах используются концентрации С, они могут выражаться либо в обычных единицах измерений (г/м3, мг/л, г/кг и т.д.), либо в виде степени отклонения их от ПДК (С/ПДК). Но всегда должно соблюдаться единство методологии и информационной базы. Это означает, что, независимо от используемой методики, результаты для одного и того же предприятия должны быть сопоставимы.

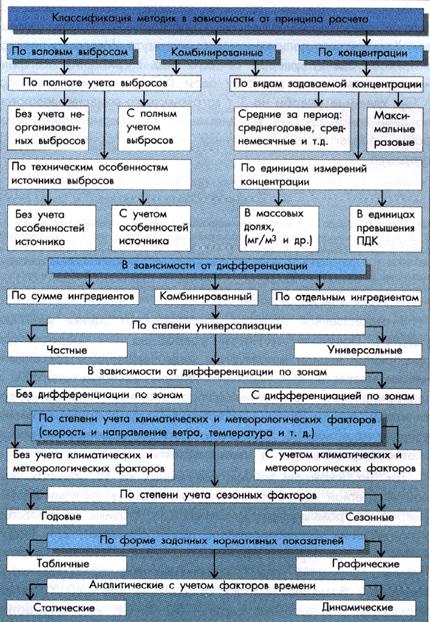

Методики расчета экономического ущерба выбираются в зависимости от необходимой точности расчетов, размеров региона, технических возможностей и других условий. Они могут различаться по степени учета отдельных факторов и форме построения (рис. 11.10).

Рис. 11.10. Классификация методик оценки экономического ущерба (по О.Ф. Балацкому и др., 1984)

|

В качестве примера приведем методику оценки ущерба по валовым атмосферным выбросам, разработанную Сумским филиалом Харьковского политехнического института. Методика предусматривает оценку ущерба от источника загрязнения по трем ингредиентам: пыли, диоксиду серы (SО2) и оксиду углерода (СО). Удельные ущербы на 1 т загрязняющего вещества задаются по семи зонам средних концентраций, на которые разбивается район, прилегающий к источнику выброса. Расчет ведется по формуле

где y - ущерб по валовым атмосферным выбросам; z - вин загрязняющих веществ (z = 1, 2, 3...k); Мz - суммарное количество z-то загрязняющего вещество, тыс. т; j - зона средних концентраций загрязняющего вещества z (j = 1, 2, 3...n); уizj - удельный ущерб в j-й зоне на 1000 т загрязняющего вещества z в гjд, наносимый расчетной единице факторов восприятии (локальные ущербы здоровью населения, коммунальному, сельскому и лесному хозяйствам, промышленности и др.); Rizj- количество расчетных единиц факторов восприятия, попадающих в j-ю зону загрязнения z.

В отечественной практике накоплен опыт оценки удельных ущербов. Получены показатели ущерба на 1 т выбросов для предприятий черной металлургии, медеплавильных и коксохимических производств. Существуют оценки удельных ущербов в теплоэнергетике и алюминиевых производствах. Разрабатываются методы оценки удельных ущербов для других предприятий на единицу материальных и энергетических ресурсов при выбросах в атмосферный воздух и водные объекты.

Так, на основании данных, полученных на 38 объектах черной и цветной металлургии, сделана оценка экономического ущерба от промышленных загрязнений по стадиям производства и потребления металлопродукции: геологоразведка - 2% (нарушение массива пород, загрязнение ландшафта и т.п.); добыча руд - 20% (изъятие угодий, загрязнение территорий, водного и воздушного бассейнов и т.д.); обогащение руд - 20% (те же нарушения); переработка сырья - 50% (то же); обработка металлов и получение продукции - 5%; использование металлопродукции - 1%.

|

Прогнозирование экономических ущербов основывается на зависимостях показателей удельных локальных ущербов от факторов влияния и состояния в базовом году и тенденций их изменения. Прогностический расчет выполняется по формуле

где уpi - локальный ущерб на прогнозируемый период (h); y6i (xpi) - i-й удельный ущерб при уровне факторов влияния прогнозируемого периода (xpi), определенный по зависимостям базового года (б); jhi - индекс изменения факторов состояния i-го локального ущерба в прогнозируемом году (h) по отношению к базовому (б); кhi - значение факторов восприятия, соответствующих i-му локальному ущербу в прогнозируемом году.

Формулу можно использовать для ретроспективных (лат. retrospicera -глядеть назад) и межрегиональных расчетов.

Однако объем знаний, которым мы располагаем сегодня, не позволяет учесть зависимости факторов в будущем, что предопределяет необходимость использования в прогнозах зависимостей базового периода. Поэтому возможный горизонт прогнозирования составляет около 20 лет. Однако во всех случаях все издержки, связанные с решением проблемы загрязнения и деградации окружающей среды, необходимо включать в рыночную стоимость товаров и услуг.

Экономическая эффективность природоохранных мероприятий определяется на основании анализа деятельности в базовом году одного предприятия или целой отрасли. Частично эффект природоохранных мероприятий находит отражение в улучшении показателей предприятия: утилизируется ценное сырье, улучшаются условия труда, снижаются заболеваемость и текучесть кадров, повышается производительность труда и т.д. Но основная часть экономического эффекта мероприятий выходит за отраслевые рамки.

Экономическая эффективность технических природоохранных мероприятий (очистные сооружения, безотходные технологии и др.) оценивается, прежде всего, по повышению эффективности производства.

|

Показателем экономической эффективности средозащитных затрат является отношение среднего годового объема полного экономического эффекта к сумме всех эксплуатационных расходов и капитальных вложений, приведенных к одинаковой размерности:

где Э3 - экономическая эффективность средозащитных затрат; Эij - экономический эффект от предотвращения локального ущерба ко вида (i=1, 2, 3... n) на j-м объекте (j = 1, 2, 3... m); Сн - годовые эксплуатационные расходы на основные фонды, обеспечившие полный экономический эффект; Кн - капитальные вложения в строительство средозащитных сооружений; Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений средозащитного назначения; Н - подстрочный индекс (Сн, Кн, Ен), означает соответствие нормативам.

|

Методикой предусматривается и оценка экономической эффективности капитальных вложений в природоохранные мероприятия (ЭК):

Полный экономический эффект обычно оценивается приростом национального дохода, который является конечной целью при реализации средств на защиту окружающей среды.

Он может быть выражен как разность между полными затратами на функционирование хозяйственного комплекса с учетом природоохранных мероприятий (З') и существующими затратами (З"). Полные затраты (для сравниваемых вариантов) можно выразить суммой затрат на природоохранные мероприятия (ЗМ) и производственных затрат в подразделениях, на которые распространяется эффект от внедрения мероприятия (ЗП):

З' = З'М + З'П,

З" = З"М + З"П. (11.17)

Разность последних слагаемых каждого варианта представляет собой снижение экономического ущерба (Dу), наносимого хозяйственной деятельности и населению:

Dy = З'П - З"П. (11.18)

Таким образом, прирост национального дохода (DД) составит

DД = З'м- З''м + Dy, (11.19)

или

DД = Dy - DЗМ, (11.20)

где DЗМ - дополнительные траты на природоохранные мероприятия, приведшие к Dy.

В конечном счете полный экономический эффект от затрат на охрану природы (Эij) можно выразить через снижение экономического ущерба:

Эij = Dуij. (11.21)

Показателем экономической эффективности сравниваемых вариантов является минимум совокупных годовых эксплуатационных расходов и капитальных вложений:

Сн + ЕнКн ® min. (11.22)

Значение Ен для капитальных вложений при отсутствии отраслевых инструкций принимается равным 0,15.

При проведении мероприятий с долгосрочным эффектом (восстановлении лесных насаждений, рекультивации земель, воспроизводстве рыбных запасов и др.) и изменением во времени эксплуатационных расходов и капитальных вложений полные затраты (приведенные к началу расчетного периода) определяются по формуле

|

где Кн - первоначальные капиталовложения в мероприятие; КDt - дополнительные капиталовложения для обеспечения работы средозащитных сооружений в i-й год эксплуатации (t = 1, 2, 3... f); Снf - эксплуатационные расходы на основные фонды в i-й год; Енп -нормативный коэффициент приведения разновременных затрат (0,08 - для обычных затрат; 0,10 - для затрат на новую технику; 0,03 - затраты на восстановление лесных насаждений и др.), принимаемый в соответствии с отраслевыми инструкциями.

При разработке природоохранных мероприятий на вновь создаваемых объектах за базу сравнения рекомендуется принимать показатели лучших из имеющихся решений; при модернизации и реконструкции - показатели данного состояния объекта; при внедрении новой техники - характеристики лучшего отечественного или зарубежного технологического оборудования.

Инженерная защита окружающей среды

Природоохранные мероприятия можно классифицировать по двум основным направлениям: 1) мероприятия, проводимые с целью предотвращения негативных воздействий на окружающую среду; 2) мероприятия, направленные на ликвидацию последствий вредных воздействий.

Инженерные природоохранные мероприятия делят на две группы.

Мероприятия, снижающие выброс загрязняющих веществ и уровень вредных воздействий:

- совершенствование технологических процессов и внедрение малоотходных технологий;

- изменение состава и улучшение качества используемых ресурсов (удаление серы из топлива, переход с угля на нефть или газ, с бензинового топлива - на водородное и др.);

- установка очистных сооружений с последующей утилизацией улавливаемых отходов;

- комплексное использование сырья и снижение потребления ресурсов, производство которых связано с загрязнением среды;

- научно-исследовательские и научно-технические разработки, результаты которых делают возможным и стимулируют внедрение перечисленных выше мер;

- разработка стандартов на качество окружающей природной среды, оценка экологической аккумулирующей емкости экосистем, проектирование новых технологий, создание системы эколого-экономических показателей и нормативов хозяйственной деятельности и др.

Мероприятия, позволяющие снижать степень распространения сбрасываемых загрязняющих веществ и других вредных воздействий:

- строительство высоких и сверхвысоких труб для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выпусков сточных вод различных конструкций для оптимизации условий их разбавления и др.;

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 448; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!