КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загрязнение воды 9 страница

|

|

|

|

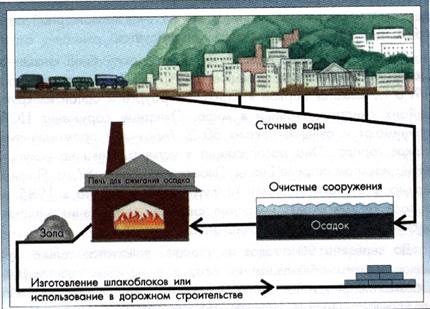

После досконального изучения отечественного и мирового опыта (Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Швеция, Швейцария, Финляндия и др.) в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пришли к выводу, что оптимальным вариантом в условиях Санкт-Петербурга будет внедрение технологии сжигания осадка. При этом значительно сокращается количество осадка, резко уменьшаются площади для его складирования. Образующаяся зола используется в производстве строительных материалов и других отраслях, тепло, получаемое за счет теплотворной способности самого осадка, также утилизируется.

В этом грандиозном проекте главная роль была отведена Центральной станции аэрации (ЦСА). ЦСА, построенная в 1978 г., является первой в Санкт-Петербурге и одной из крупнейших очистных станций в мире. Очистные сооружения ЦСА принимают и очищают около 60% бытовых и промышленных стоков города. Она расположена в устье р. Невы на искусственно намытом острове Белом. Площадь застройки 57 га. Полная мощность станции (1,5 млн м3/сут) была достигнута в 1985 г. В состав ЦСА входят насосные станции, сооружения механической и биологической очистки.

До середины 90-х годов на станции действовал только цех механического обезвоживания осадка с помощью центрифуг. Обезвоженный до 80%, но не обеззараженный осадок (кек) вывозился специально закупленным автомобильным транспортом в открытые хранилища, построенные в отчуждаемых из хозяйственного оборота пригородных землях. Это ухудшало экологическое состояние природной среды и условия проживания и отдыха населения в пригородной зоне.

В ноябре 1997 г. была введена в эксплуатацию первая очередь завода (рис. 11.19).

Последовательность операций по обработке осадка следующая:

- предварительная обработка на решетках;

- перемешивание осадка из первичных отстойников с активным илом и процеживание смеси на тонких решетках;

- обработка реагентом-флокулянтом и обезвоживание на центрпрессах;

- транспортировка обезвоженных осадков к печам сжигания;

- сжигание в печах «Пирофлюид» с псевдосжиженным слоем песка (внутренний диаметр печей - 6,7 м, высота - 15,8 м, температура - 850 °С, производительность - 62,5 т/сут).

Рис. 11.19. Схема завода по сжиганию осадков сточных вод

Очистка газов от пыли осуществляется на электрофильтрах, а от вредных примесей - путем кислой и щелочной промывки. Эффект очистки газов - более 99%, что удовлетворяет требованиям российских и европейских нормативов (табл. 11.7).

Таблица 11.7

Эффективность обработки дымовых газов

| Загрязняющее вещество | Гарантийные обязательства, мг/Нм3 | Фактические замеры, мг/Нм3 |

| Пыль | 3,5-4,0 | |

| SO2 | 0,06 | |

| HCl | 0,15-0,77 | |

| HF | 0,1-0,15 |

При внедрении установок по сжиганию осадков сточных вод решаются следующие эколого-экономические задачи:

- прекращается вывоз необеззараженного осадка, что позволяет прекратить вырубку лесов для новых площадей складирования осадка;

- в печах в качестве топлива используются осадки сточных вод (природный газ необходим лишь для розжига печей);

- тепловая энергия, образующаяся при сжигании осадков, рекуперируется (лат. recuperation - возвращение) в котлах-утилизаторах и используется для производственных нужд;

- образующаяся зола используется в качестве добавок при изготовлении кирпича, легких бетонов, облицовочных материалов, дорожного покрытия и др.;

- годовые эксплуатационные расходы на сжигание осадка в 1,9 раза меньше, чем на обработку 1000 м3 осадка на полигонах;

-для изготовления оборудования задействованы крупнейшие промышленные предприятия Санкт-Петербурга.

Выполненные расчеты показали, что затраты на модернизацию всей системы обработки осадков на ЦСА Санкт-Петербурга в нынешних условиях экологически эффективны и экономически выгодны.

Таким образом, в Санкт-Петербурге создан первый отечественный практически экологически безопасный, почти безотходный и экономически рентабельный высокоавтоматизированный технологический комплекс по обработке и утилизации осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Учитывая, что проблема утилизации осадков сточных вод очень остро стоит во всех регионах, опыт Санкт-Петербурга, очевидно, будет востребован во многих крупных городах России.

В будущем большая доля потребности в сырье для промышленности должна удовлетворяться продуктами переработки промышленных и бытовых отходов.

Принятие решений и управление

Принятие решений в области охраны окружающей природной среды проблема чрезвычайно сложная, так как результаты принятых решений оцениваются различными заинтересованными сторонами по-разному. Например, для какого-то города вывоз и захоронение отходов на полигонах в санитарном, экологическом и экономическом отношениях наиболее эффективны. Однако для тех, кто живет вблизи мест захоронения, такое решение будет не лучшим, так как это связано с движением грузовых машин и другими экологическими опасностями. Другой пример: закрытие целлюлозно-бумажного завода, администрация которого не может обеспечить природоохранные мероприятия, является лучшей мерой с точки зрения охраны природы. Но если в данной местности завод - единственное предприятие, то для работающих на нем это неприемлемо.

Необходимо помнить, что окружающая среда - сложная система, состоящая из множества тесно связанных элементов, и воздействие на один из них неизбежно сказывается на других. Поэтому, чтобы сохранить или улучшить качество охраняемой системы в целом, часто приходится жертвовать отдельными ее составляющими и идти на компромиссы.

В Комплексный анализ различных сред, т.е. одновременная оценка степени воздействия на почву, воздух и воду, позволяет находить правильные решения. Очистка потоков воды, содержащей нерастворенные взвеси, является характерным примером того, как возникает поток отходов в виде осадков, в результате чего проблема загрязнения воды переходит в проблему загрязнения почвы, требуя принятия соответствующих решений. Очистка воздуха от диоксида серы SО2 с помощью извести порождает проблему загрязнения почвы и воды. При сжигании отходов решается проблема загрязнения почвы, но может возникнуть проблема загрязнения воздуха. Частичное или даже полное решение одной проблемы нередко приводит к появлению или обострению каких-либо других проблем.

Приведем один из возможных подходов к комплексному анализу загрязнения различных сред.

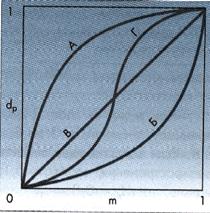

Масса m каждого загрязняющего вещества оценивается степенью ущерба dp, принимающей значения от 0 до 1. Максимальному выбросу соответствует максимальный ущерб (dp =1). При отсутствии загрязняющего вещества нет и ущерба (dp =0). Изменение степени ущерба между этими двумя предельными значениями может описываться различными кривыми (рис. 11.20).

Рис. 11.20. Зависимость степени ущерба от массы загрязняющего вещества (по П. Бертоск, Д. Радд, 1990)

Для эколога, считающего, что даже небольшие количества загрязняющих веществ наносят большой вред, степень ущерба выражается кривой А. Директор предприятия может считать более реальной кривую Б. Линии В и Г отражают другие возможные точки зрения. Для некоторых видов загрязнений характер подобных зависимостей изучен, но для большинства веществ формы кривой неизвестны. В этих случаях прибегают к мнению экспертов.

Некоторые загрязнения сильно рассредоточены - их влияние распространяется на большие расстояния, они могут нанести больший вред, чем вещества, распространение которых поддается строгому контролю. Кроме того, некоторые виды загрязнений очень стойкие, и их действие со временем возрастает. Чтобы учесть всю совокупность этих воздействий, для каждого вида загрязнения (р) вводится модифицированная функция МР: Мр = 0,1 с, где с = х + t + е; х - масштаб распространения действия; t - стойкость загрязнения; е - возможность переноса (табл. 11.8).

Таблица 11.8

Показатели, с помощью которых вводится функция МP

| Показатель | Характеристика и численность значения показателя | ||

| Масштаб распространения | Локальный х=1 | Региональный х=2 | Глобальный х=3 |

| Стойкость загрязнения | Несколько дней T=1 | Несколько недель t=2 | Месяцы или годы t=3 |

| Возможность переноса | Не переносится e=1 | Переносится е=2 | - |

Как видно из табл. 11.8, суммарный показатель с может принимать значения от 3 до 8, а МP, соответственно - от 0,3 до 0,8. Если загрязняющее вещество нестойко и не имеет области распространения, то МP = 0,1; если значения х, t и е максимальны, то МP = 0,8.

|

Обычно на практике рассматривают несколько видов загрязнений, относительная значимость которых учитывается с помощью весового множителя WP. Сумма значений WР принимается равной 1000. Если в системе два загрязняющих вещества А и Б, но А вдвое опаснее Б, то WA = 667, а WБ = 333. Суммарный ущерб от всех видов загрязнений, наносимый среде (воздуху, почве или воде), оценивается показателем ухудшения качества среды К:

где р - номер загрязняющего вещества; dPS - степень ущерба для выбранного варианта решения s; WP - весовой множитель; МР - модифицированной функция.

Чем выше значение К, тем больше вероятность ухудшения состояния среды. Разумеется, показатель К условный, однако, вычисление его значения чрезвычайно полезно для сравнения вариантов решения при выборе природоохранных мероприятий.

|

Разность между значением К для исходного состояния системы (К0) и состояния, соответствующего выбранному решению (КS), определяется как показатель эффективности варианта решения (ЭS):

Положительные значения показателя ЭS соответствуют улучшению состояния окружающей природной среды по сравнению с исходным, а отрицательные - свидетельствуют об ухудшении ее состояния. Показатель эффективности является удобным инструментом для сравнения и оценки вариантов решений и выбора оптимального способа охраны среды.

Управление качеством окружающей среды и принятие решений возможны при наличии ясного представления об экономической эффективности затрат на средозащитные мероприятия и о размерах предотвращаемого ущерба. Только тогда можно прогнозировать, экономически стимулировать и оценивать направления научно-технического прогресса. В условиях развитого индустриального общества неизмеримо возрастает роль природных факторов в общественном производстве.

Необходимо стремиться к минимизации затрат общественного труда, рациональному распределению и использованию природных ресурсов, чтобы сохранить качество природной среды на уровне, обеспечивающем нормальные условия жизни людей в настоящее время и в обозримом будущем. Важно также уметь правильно оценивать социально-экономические последствия принятых решений.

В конечном счете эффективность охраны природы и рационального природопользования должна выразиться в приросте национального дохода, повышении социального и Экологического потенциалов.

Чтобы избежать негативных последствий, общество разработало систему регулирования природоохранной деятельности. Основными функциями управления являются: контроль за использованием ресурсов, защита воздуха, воды, почвы от загрязнения, сохранение экологического равновесия в природных экосистемах и прогнозирование их состояния. Желаемых целей можно достичь двумя путями: реорганизацией экономической и хозяйственной деятельности и защитой непосредственно природных объектов. Это означает, что в эколого-экономической системе должен присутствовать особый блок, который воспринимает информацию от природных экосистем о происходящих изменениях, оценивает возможные отрицательные последствия и передает команду управляющему блоку. В качестве блока управления могут выступать органы власти или специально уполномоченные службы. Они получают информацию о состоянии природных объектов на основе мониторинга и предписывают предприятию сокращение выбросов или сбросов, используют экономические рычаги управления (корректируют плату за загрязнение и т.п.). Конкретные способы выполнения предписаний выбирает само предприятие. Это могут быть строительство новых очистных сооружений, изменение технологий, замена топлива или сырья, приостановка устаревших производств. Основными принципами при принятии решений должны быть:

- анализ результатов предполагаемых действий;

- учет взаимосвязей экономической и социальной деятельности с состоянием окружающей природной среды.

Для совершенствования системы управления окружающей средой в первую очередь необходимы введение новых оценочных показателей, нормативов, отработка механизмов взаимодействия между природоохранными подразделениями. Основными направлениями совершенствования системы управления являются:

- улучшение системы информационного обеспечения;

- поиск эколого-экономического оптимума при установке нормативов выбросов и уровня допустимого загрязнения;

- совершенствование структур и подразделений, участвующих в управлении качеством природной среды и природопользованием, координация их деятельности, подчинение решению глобальных задач;

- совершенствование экономического механизма управления;

- создание механизмов выполнения целевых программ по охране природы и рациональному природопользованию в региональном, национальном и глобальном масштабах.

Международное сотрудничество

Природа Земли едина, ее законы всеобщи. Она не знает ни государственных, ни административных границ.

Поэтому национальные усилия в природоохранной деятельности приносят результаты только тогда, когда согласуются с межнациональными мерами в этой области. Осознание объективной необходимости объединить усилия мирового сообщества для решения глобальных экологических задач приходило постепенно, по мере нарастания угрозы экологического кризиса в масштабах планеты. И Международно-правовые принципы. Одно из важнейших направлений международного сотрудничества - международно-правовая охрана окружающей среды, которая должна опираться на общепризнанные нормы международного права. Основные правовые принципы были выработаны совместными усилиями членов международного сообщества (государств, международных организаций и конференций). Они изложены во многих документах, основными из которых являются: решения генеральной Ассамблеи ООН (1962, 1968, 1980), решения Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972), Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975), Всемирная Хартия природы (1986), решения Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992, 1996), Пан-Европейская Конвенция о Стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия (София, 1995), Конвенция по доступу к экологической информации (Орхус, 1998) и др. Правда, последний документ Россия не подписала. В обобщенном и кратком виде эти принципы можно сформулировать следующим образом:

- приоритетность экологических прав человека;

- суверенитет государств на природные ресурсы своей территории;

- недопустимость экологического благополучия одной страны за счет нанесения экологического вреда другой;

- экологический контроль на всех уровнях;

- свободный международный обмен экологической информацией;

- взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах;

- разрешение эколого-правовых споров мирными средствами.

Названные выше принципы международного сотрудничества в области охраны природы распространяются и на отношения России со странами СНГ. В феврале 1992 г. представители этих стран в Москве подписали Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей среды. Для координации экологической деятельности стран СНГ создан Межгосударственный экологический совет (МЭС), секретариат которого является постоянно действующим органом. Основан также международный экологический фонд стран СНГ в Минске.

В России законодательно закреплен примат международного права над внутренним правом в области охраны природной среды и использования ресурсов (ст. 93 Закона ООПС).

Принципы ясны, но в их реализации остаются проблемы. Еще не было случая, чтобы международное правило действовало автоматически с момента его принятия и утверждения. Практика показала, что для введения в действие международных договоров в России всегда предварительно принимались соответствующие постановления правительства. Поэтому международные договоры пока только некое разрешение на вход международно-правовых норм в национальные отношения.

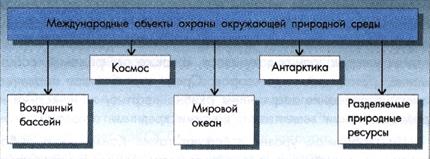

Объекты международного сотрудничества - это такие объекты, по поводу которых разные страны вступают в экологические отношения (рис. 11.21).

Среди них выделяют две категории объектов: не входящие и входящие в юрисдикцию государств. Первые - это воздушный бассейн, космос, Мировой океан, Антарктика, мигрирующие виды животных. Эти объекты охраняются и используются в соответствии с нормами международного экологического права. Вторые - это объекты, входящие в юрисдикцию государств: международные реки, моря, озера; объекты мирового природного наследия, занесенные в Международную Красную книгу исчезающих и редких животных и растений.

Рис. 11.21. Основные объекты международного сотрудничества (по В.В. Петрову, 1996)

Воздушный бассейн нуждается в глобальной охране. Первостепенное значение имеют договоры о запрещении испытаний и применения оружия массового уничтожения - ядерного, биологического, химического и др. Большую опасность представляют трансграничные загрязнения атмосферы (СО2, кислотные дожди, озоноразрушающие вещества и др.). На Венской встрече министров иностранных дел в 1986 г. было принято решение о сокращении выбросов СО2 и SО2 на 30-50% до 1995 г. в надежде остановить потепление климата и сократить число кислотных дождей. Однако это решение полностью не выполняется.

Космос принадлежит всему мировому сообществу, которое выразило свое отношение к нему в двух документах: Декларации правовых принципов деятельности по использованию космического пространства (1963) и Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967). В них сформулировано следующее положение: космос - достояние всего человечества; недопустимы национальное присвоение его частей, загрязнение космического пространства и использование его в военных целях. Однако в настоящее время в околоземном пространстве уже находится около 3,5 млн т космического мусора. Если не принять меры, то через 20-30 лет космические полеты могут стать невозможными.

Мировой океан сосредоточивает 96% воды земного шара; оказывает решающее влияние на климат планеты; это источник биологических, минеральных, энергетических ресурсов. Поэтому охране мирового океана посвящены около 25 правовых и нормативных международных документов, а также ряд решений, соглашений, резолюций и договоров. Среди них большое значение имеют запрещение загрязнения океана нефтью, химическими и радиоактивными веществами, другими вредными отходами.

На глобальном уровне действуют также Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов моря (1958) и Конвенция ООН по морскому праву (1982). Они провозглашают право государств на промысел животных с учетом международных норм.

На национальном уровне рыболовство регулируется вне пределов территориальных вод лишь в зонах юрисдикции прибрежных государств, которые установлены Женевской конвенцией 1958 г.

Антарктика - подлинный международный объект охраны природы. Принципы охраны и использования южного материка регулируются отдельным Договором об Антарктике (1959). Его основные положения - свобода научных исследований, запрет военных мероприятий, охрана живых ресурсов.

Разделяемые международные природные ресурсы - ресурсы находящиеся в пользовании двух или более суверенных государств: например, Балтийское море, река Дунай, Великие озера (США и Канада) и др. Основой регулирования охраны и использования таких объектов являются договоры, заключаемые заинтересованными странами. Для управления международным объектом создаются на паритетных началах постоянно действующие органы - комиссии, комитеты. Так, органом управления по Дунаю является Дунайская комиссия, по Балтийскому морю - Балтийский совет, Хельсинкская комиссия (Хелком) и др.

В ноябре 1972 г. конференцией ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия: заповедников, национальных парков, резерватов, памятников культуры, независимо от их государственной принадлежности. Эти объекты принимаются на международный учет. Международные организации оказывают материальную помощь в их содержании.

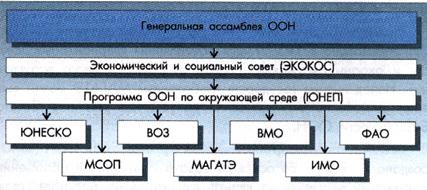

Международные организации и конференции. Охраной окружающей природной среды занимаются многие международные организации. Ведущая роль принадлежит Организации Объединенных Наций (ООН) и ее специализированным органам. Одним из главных органов ООН является Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), в рамках которого действуют национальные и региональные комиссии и комитеты.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) создана в декабре 1972 г. ЮНЕП имеет Совет управляющих, Совет по координации и Фонд окружающей среды. К первоочередным направлениям деятельности ЮНЕП относятся: 1) здоровье человека; 2) охрана земель и пресных вод; 3) защита мирового океана; 4) охрана животных и генетических ресурсов; 5) энергетические ресурсы; 6) образование; 7) торговля, экономика, технология. В рамках ЮНЕП работают и другие международные организации (рис. 11.22).

Рис. 11.22 Основные международные организации по охране окружающей природной среды (по В.В. Петорову, 1996)

Организация объединенных наций по культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО) создана в 1948 г.; штаб-квартира находится в Париже. Основные направления ее деятельности:

- руководство экологическими программами, в которых занято свыше 100 государств. Например, «Человек и биосфера», Международная программа по образованию и др.;

- учет и организация охраны объектов, отнесенных к всемирному наследию;

- оказание помощи развивающимся странам в подготовке специалистов-экологов.

Международный союз охраны природы и привозных ресурсов (МСОП) также учрежден в 1948 г. Эта неправительственная организация представляет около 100 стран. По инициативе МСОП ведется Красная книга. Основные задачи МСОП:

- сохранение естественных экосистем, растительного и животного мира;

- сохранение редких и исчезающих видов;

- организация заповедников, резерватов, национальных парков.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) образована в 1946 г., занимается вопросами охраны здоровья человека в аспекте его взаимодействия с окружающей средой, консолидируется с ЮНЕП, МАГАТЭ и др.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) образовано в 1957 г. для обеспечения ядерной безопасности и охраны окружающей среды от радиоактивного загрязнения. Неподчинение государств требованиям МАГАТЭ может вызвать применение экономических санкций по решению Совета Безопасности ООН.

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) создана в 1947 г. Ее основная задача - изучение и обобщение воздействий человека на климат планеты. Она работает, главным образом, в рамках глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС).

Международная морская организация (ИМО) создана в 1948 г., действует в области морского судоходства и охраны моря от загрязнения. При ее участии разработаны конвенции по борьбе с загрязнением моря нефтью и другими вредными веществами.

Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН (ФАО) организована в 1945 г. Сфера ее деятельности - сельское хозяйство и мировые продовольственные ресурсы. ФАО подготовила почвенную карту мира, участвует во многих экологических программах, активно сотрудничает с ЮНЕП, ЮНЕСКО, МСОП.

Помимо названных ведущих международных организаций, в мировом сообществе функционирует множество структур природоохранного профиля: например, Международный регистр потенциально токсичных химических веществ (МРПТХВ), Бюро ООН по оказанию помощи при стихийных бедствиях (ЮНДРО), Европейская экономическая комиссия - ЕЭК (занимается внедрением мало- и безотходных технологий), Хельсинкский комитет по охране Балтийского моря (Хелком) и многие другие.

Из международных конференций следует отметить четыре.

Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде (5-16 июня 1972 г.) приняла два основных документа: Декларацию принципов и План мероприятий. Первый включает 26 принципов, из которых основные:

- право человека на благоприятные условия жизни и качеств среды, позволяющие вести достойную жизнь;

- сохранение природных ресурсов на благо нынешних и будущих поколений;

- экономическое и социальное развитие, в котором решающее значение имеет улучшение окружающей среды;

- суверенное право государств на использование своих природных ресурсов и ответственность за ущерб, наносимый окружающей среде;

- избавление людей и природы от последствий применения ядерного и иных видов оружия массового уничтожения.

В Плане мероприятий обозначены пути решения организационных, экономических, политических задач во взаимоотношениях государств при международном сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе проходило в Хельсинки в августе 1975 г. с участием всех европейских стран, США и Канады. Совещание приняло Заключительный акт, в котором отражены вопросы политической и экологической безопасности. Для реализации хельсинкских соглашений позже были приняты несколько документов: Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха (1979), Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) и др.

Венская встреча представителей государств - участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) прошла в ноябре 1986 г. В итоговом документе содержатся следующие рекомендации:

- сокращение выбросов серы на 30% до 1 995 г., снижение выбросов углеводородов и других загрязняющих атмосферу веществ;

- разработка способов захоронения опасных отходов, альтернативных захоронению в море;

- развитие совместной программы наблюдений за распространением загрязнений на большие расстояния в Европе (ЕМЕП);

- сокращение производства озоноразрушающих веществ;

- исследование роли СО2 в глобальном потеплении климата.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию проходила в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. Конференция была организована для подведения итогов 20-летней деятельности по охране природы после Стокгольмской конференции. В ней участвовало 15 тысяч делегатов из 178 стран мира. Основным итоговым документам посвящен специальный раздел учебника (12.3).

Межгосударственное сотрудничество РФ. В последние годы деятельность по международному природоохранному сотрудничеству в России значительно активизировалась. Одним из важнейших направлений стало участие в общеевропейском процессе под названием «Окружающая среда для Европы». В октябре 1995 г. в Софии прошла первая Общеевропейская конференция министров окружающей среды. В ходе ее подготовки РФ активно взаимодействовала с Комитетом по экологической политике ООН. Основными итоговыми документами были «Декларация министров» и «Экологическая программа для Европы». Затем эти конференции, неизменным участником которых была Россия, проходили ежегодно.

На состоявшейся в 1995 г. XVIII сессии Совета управляющих ЮНЕП принят ряд решений об оказании содействия странам с переходной экономикой. Развиваются контакты с Экономической и социальной комиссией стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). С 1995 г. Россия - полноправный член ЭСКАТО.

Делегация России приняла участие в работе 3-й сессии Комитета ООН по устойчивому развитию [Нью-Йорк, апрель 1995). Разработана и представлена Международному оргкомитету Европейского года окружающей среды программа его проведения в России.

В рамках сотрудничества с МСОП представители РФ добились выделения специальной программы по странам СНГ с особым блоком России. По линии Всемирного фонда дикой природы (ВВФ| подписан Меморандум о взаимопонимании между республикой Саха (Якутия) и отделением ВВФ в Швеции. По линии МАГАТЭ проведены два совещания экспертов (Россия, США, Норвегия) по проблеме использования отработанного топлива атомных лодок и радиоактивных отходов.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 460; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!