КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загрязнение воды 5 страница

|

|

|

|

Интегральный критерий, предлагаемый авторами, основан на фундаментальной характеристике любых экосистем: соотношении скоростей автотрофных и гетеротрофных процессов, т.е. продукции и деструкции органических веществ.

Соотношение скоростей продукции и деструкции органических веществ отражает состояние биотического баланса в экосистемах и может служить интегральным функциональным показателем их экологического состояния.

В водоемах баланс продукционно-деструкционных процессов может быть отрицательным (дистрофные и ультраолиготрофные водоемы), нулевым (олиготрофные водоемы) и положительным (мезотрофные и эвтрофные водоемы). Когда скорости гетеротрофных процессов сильно опережают скорости автотрофных, концентрация СО2 в окружающей среде возрастает, а концентрация О2 падает. Это приводит, например, к «парниковому эффекту» в атмосфере. Поэтому соотношение концентраций углекислого газа и кислорода может характеризовать соотношение скоростей продукции и деструкции. В водоемах это соотношение может быть выражено количественной зависимостью рН и концентрации растворенного О2, что вытекает из схемы уравнения фотосинтеза:

Vпрод

CO2 + H2O D (CH2O) + O2,

Vдест

где Vпрод и Vдест - скорости продукции (фотосинтеза) и деструкции соответственно.

Согласно закону действующих масс Гульдберга и Вааге

Vпрод = К1[СО2][Н2О], Vдест = К2[CH2O][O2],

следовательно, Vпрод / Vдест = К1[СО2][Н2О] / К2[CH2O][O2],

где К1 и К2 - константы скорости продукции и деструкции соответственно.

Но согласно тому же закону концентрация веществ, находящихся в виде индивидуальных фаз (Н2О и СН2О), является постоянной величиной и принимается равной единице:

[Н2О] = [СН2О] = 1.

Отсюда следует, что Vпрод / Vдест = Кпрод[СО2] / Кдест[O2].

Но в водоемах [СО2] связана строгой количественной зависимостью с концентрацией ионов водорода ([Н+]), т.е. рН воды которая называется углекислотным равновесием:

СО2 + Н2О D Н2СО3 D Н+ + НСО3- D Н+ + СО32-.

При увеличении содержания СО2 концентрация ионов водорода увеличивается, а рН снижается, и наоборот. Следовательно, в водоемах соотношение скоростей продукции и деструкции можно выразить зависимостью

Vпрод / Vдест = f (рН, [О2]).

Использование зависимости рН и [О2] для этой цели очень удобно, так как и рН, и содержание кислорода измеряются при любых исследованиях водоемов уже более 100 лет. Измерение их доступно, достаточно точно, легко автоматизируется. Существуют десятки приборов для их измерения.

Авторы разработали интегральный показатель, характеризующий сбалансированность продукционно-деструкционных процессов в водоемах, основанный на измерениях рН и [О2], и установили его численные значения для различных экологических состояний пресноводных водоемов[2]. Таким показателем является величина рН, приведенная к нормальному 100%-ному насыщению воды кислородом – рН100%. Показатель рассчитывается по формуле

n n

РН100% = S рНi / n - a(100 - S [O2]i /n), (10.5)

i=1 i=1

где рНi - измеренные значения рН за время ti [О2]i - концентрации О2 (в %), измеренные синхронно с рН за то же время ti; a - эмпирический коэффициент зависимости рН от [О2]; n - число измерений за время ti.

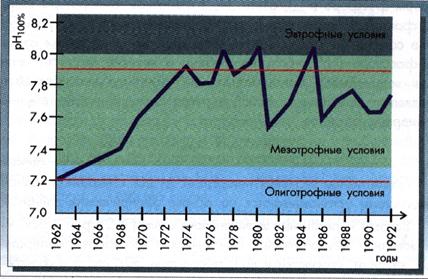

С помощью этого показателя можно оценивать не только основные, но и промежуточные состояния биотического баланса и прослеживать тенденции его изменения за многолетний период (рис. 10.9).

Для каждого водоема можно выбрать свой допустимый диапазон колебаний интегрального показателя в пределах его гомеостатического плато. В приведенном на рис. 10.9 примере колебания рН100% не должны выходить за пределы 7,2-7,9, обозначенные красными линиями. При значении показателя рН100% меньше нижнего предела (возможно при загрязнении токсикантами) и больше верхнего (при загрязнении биогенами) нарушение биотического баланса может стать необратимым, и система деградирует.

Рис. 10.9. Изменение экологического состояния эстуария р. Невы с 1962 по 1992 г. (по Л.И. Цветковой, 1995)

Значения показателя для различных состояний биотического баланса в пресноводных водоемах приведены в табл. 10.7.

Таблица 10.7

Значения рН100% в пресноводных водоемах с различным экологическим состоянием

| Баланс продукционно-диструкционных процессов (Vпрод/Vдест) | Экологическое состояние | рН100% |

| Отрицательный Vпрод/Vдест < 1 | Дистрофное Ультраолиготрофное | < 5,7 ± 0,3 6,3 ± 0,3 |

| Нулевой Vпрод/Vдест @1 | Олиготрофное | 7,0 ± 0,3 |

| Положительный Vпрод/Vдест > 1 | Мезотрофное Эвтрофнов | 7,7 ± 0,3 > 8,3 ± 0,3 |

На основе интегрального показателя выбираются факторы, регулирующие экологическое состояние водоема. Для приведенного примера путем многофакторного статистического анализа было установлено, что основными экологическими факторами, стимулирующими эвтрофирование, тенденция к которому в водоеме очевидна, являются: увеличение концентраций минеральных форм фосфора (Рмин), азота (Nмин) и высокая температура воды. К факторам, тормозящим эвтрофирование, относятся: увеличение соотношения между атомно-массовыми концентрациями азота и фосфора (N/Р), большие глубины и высокие скорости течения воды. Выбор приоритетных или лимитирующих факторов позволяет использовать простую регрессионную модель для инженерных расчетов:

у = а0 + а1х1, + а2х2 +... + аnхn,

где у- интегральный показатель рН100%; х1, х2, хn - приоритетные экологические факторы.

Нормативные значения показателя (у) для конкретной водной экосистемы устанавливаются на основе эмпирических данных.

Задавая нормативные значения показателя (7,2<рН100%£7,9) и величины неуправляемых абиотических факторов (температуры, глубины, скоростей и др.), рассчитали ЭДК азота и фосфора для некоторых заливов Балтийского моря (табл. 10.8).

Таблица 10.8

ЭДК биогенных веществ (по Е.В. Неверовой, 1988)

| Водоем | ЭДК, мг/л | |

| Nмин | Рмин | |

| Невская губа (Россия); | ||

| северная часть | 1,5 | 0,025 |

| транзитная часть | 4,0 | 0,075 |

| южная часть | 1,3 | 0,020 |

| Копорская губа (Россия) | 0,15 | 0,010 |

| Нарвский залив (Эстония) | 0,12 | 0,010 |

| Залив Залер (Германия) | 0,09 | 0,013 |

Для Невской губы, кроме биогенов, рассчитаны ЭДК и других загрязняющих веществ (табл. 10.9).

Таблица 10.9

ЭДК некоторых загрязняющих веществ в воде Невской губы

| Загрязняющее вещество | ЭДК, мг/л | ПДК, мг/л | |

| гигиенические | рыбохозяйственные | ||

| Ионы аммония (NН4+) | 1 0 | 1,0 | 0,5 |

| Нитриты | 0,1 | 0,1 | 0,02 |

| Нитраты | 0,4 | 10,3 | 9,1 |

| Фосфаты | 0,05 | 1,1 | 0,2 |

| БПКполн | 4,0 | 3,0 | 3,0 |

| Ртуть (валовое содержание) | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 |

Приведенные в табл. 10.8 и 10.9 данные показывают, что, во-первых, ЭДК в отдельных районах Балтийского моря различаются в зависимости от природных и антропогенных региональных условий. Во-вторых, ЭДК отличаются от гигиенических и рыбохозяйственных ПДК: они могут быть более жесткими (по нитратам, фосфатам), менее жесткими (по БПК^, ионам аммония, нитритам) или совпадать с ПДК (по ртути).

Конечно, возможно, использование других интегральных показателей состояния водоемов и других подходов к оценке ЭДК и емкости экосистем. Но в любом случае интегральные критерии облегчают решение многих прикладных задач:

- упрощается построение математических моделей экосистем, так как резко снижается число переменных;

- появляется перспектива создания инструментальных экспресс методов контроля за экологическим состоянием природных систем;

-на основе компьютерных банков данных облегчаются выбор приоритетных (лимитирующих) факторов, управляющих конкретной экосистемой, и получение статистических зависимостей, пригодных для расчетов ЭДК, ЭДС, ЭДН загрязняющих веществ; других инженерных расчетов (например, степени очистки стоков и выбросов); прогнозов экологических нарушений.

Экологическое нормирование должно стать частью общегосударственной программы обеспечения экологической безопасности природных ресурсов России. Без создания экологических норм, правил и регламентов формирование гармоничных эколого-социально-экономических систем невозможно и Закон об охране природы останется только на бумаге.

Однако для практической реализации предлагаемых подходов и разработки новых интегральных критериев и методов оценки емкости экосистем необходимы дальнейшие исследования и государственная поддержка, особенно в части внедрения уже существующих разработок.

Регламентация выбросов загрязнений в окружающую среду

Объемы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС) вредных веществ и микроорганизмов, загрязняющих воздух, воды, почвы, и других предельно допустимых нагрузок (ПДН) рассчитывают с учетом производственных мощностей объекта и данных о вредных последствиях по каждому источнику загрязнения. Цель расчетов - обеспечение наиболее благоприятных условий жизни населения, предотвращение разрушения и необратимых изменений естественных экологических систем (ст. 33 Закона ООПС). Ясно, что без создания экологических нормативов эта статья останется лишь декларацией. Согласно действующим правилам основной принцип, заложенный в расчеты ПДВ, ПДС и ПДН, - это обеспечение таких объемов поступления загрязнений в окружающую среду, при которых не нарушаются требования природопользователей (ПДК). Следовательно, в основе всех расчетов лежат действующие ПДК. Рассмотрим это на примерах.

Расчет ПДВ в атмосферу. Конечная цель расчетов ПДВ - обеспечение в атмосферном воздухе концентраций вредных веществ, не превышающих ПДКа.в, т.е. соблюдение условия С£ПДК.

|

Для точечных источников с круглым устьем расчет ведется следующим образом. Вначале определяют фактическую концентрацию вещества в воздухе на расстоянии Xм от источника загрязнения:

|

где См - максимальная приземная концентрация примеси; А - коэффициент, определяющий условия перемешивания (в центре России, например, 140, а в Средней Азии – 250); М - мощность выброса, г/с или т/год; F - коэффициент скорости оседания веществ из атмосферы (для газов и мелкодисперсных аэрозолей F = 1); чем меньше изымается при очистке этих веществ, тем выше значение F. при 90%-ной очистке F = 2,0, при 75%-ной - 2,5 и т.д.; m и n - коэффициенты, учитывающие условия выхода смеси из источника (определяются по номограммам); h - коэффициент шероховатости, зависит от рельефа местности; Н - высота трубы, м; DТ - разность температур газовоздушной смеси и воздуха наиболее жаркого месяца; V1 - объем газовоздушной смеси, м3/с:

где D - диаметр устья источника, м; w0 - скорость выхода смеси из устья источника, м/с.

Расстояние Xм от источника до места, где создается максимальная приземная концентрация примеси См, находят по формуле

Хм = (5-F) dH / 4, (10.8)

где d - коэффициент, определяется дополнительно для нагретых и холодных газопылевых смесей

|

Фактический объем выброса М для каждого вредного вещества и каждого источника можно рассчитать по формуле

|

Чтобы количество вещества, выбрасываемого в единицу времени (М), не превышало ПДВ, в формулу (10.9) вместо См нужно ввести ПДКа.в соответствующего вещества. Необходимо также учитывать фоновые концентрации тех же веществ (Сф). Тогда ПДВ (г/с или т/год) можно рассчитать по формуле

При сбросе нескольких веществ необходимо соблюдать правило суммирования (см. формулу 10.1).

В реальных условиях предприятия часто по техническим причинам не могут выдержать установленные для них ПДВ. В этих случаях разрешается поэтапное снижение выбросов и устанавливаются временно согласованные выбросы (ВСВ) до достижения ПДВ.

Задачи обеспечения ПДВ, т.е. условия М £ ПДВ, решаются путем внедрения ресурсосберегающих технологий, соблюдения техники безопасности, очистки и обеззараживания выбрасываемых в воздух смесей, замены топлива и т.д. При невозможности обеспечения ПДВ предприятия должны быть перепрофилированы или закрыты.

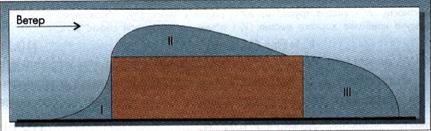

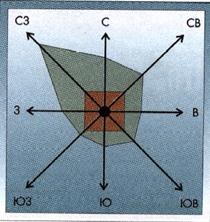

Промышленные здания влияют на рассеивание загрязняющих веществ. У стен и в других местах образуются зоны с замедленными скоростями ветра - «ветровые тени» (рис. 10.10).

Рис. 10.10. Застойные ветровые зоны воздуха около промышленных зданий (по Г.В. Стадницкому и А.И. Родионову, 1996): I, II, III - «ветровые тени»

Загрязняющие вещества скапливаются в «ветровых тенях», если трубы невысоки по отношению к зданиям. Поэтому влияние промышленных зданий учитывается лишь тогда, когда: 1) здание расположено близко к источнику загрязнения; 2) высота источника меньше высоты «ветровой тени»; 3) высота здания больше 0,7 высоты источника, при расстоянии между зданием и источником более 0,5 Xм. При этом за ширину здания принимается сторона, перпендикулярная к направлению ветра (рис. 10.11).

Рис. 10.11. Расположение промышленных зданий относительно направления ветра (по Г. В. Стадницкому и др., 1996): Lш - ширина здания, Lд - длина здания

Санитарные нормы требуют также отделять предприятия от жилой застройки санитарнозащитными зонами (СЗЗ). Расчет площади СЗЗ регламентируется соответствующим ГОСТом (рис. 10.12). Все предприятия сгруппированы по отраслям с учетом характера выбросов: химические, металлургические, горнодобывающие и др. Внутри каждой группы выделяют пять классов опасности. Так, в химической промышленности к 1-му классу опасности относятся производство аммиака, азотной кислоты и азотных удобрений, а к 5-му - производство красок, пластмасс, смол и др. Класс опасности определяет протяженность СЗЗ: для 1-го класса опасности - 1000 м, для 2-го - 500, для 3-го - 300, для 4-го - 100, для 5-го - 50 м. Учитывается также и роза ветров. Протяженность СЗЗ (l) рассчитывают по формуле

l = l0 Р / Р0, (10.11)

где l0 – нормативная ширина СЗЗ для данного класса опасности; Р - повторяемость ветров в данном направлении, %; Р0 - средневзвешенная повторяемость ветра, равная при 8-румбовой розе ветров 12,5%.

Рис. 10.12. Санитарно-защитная зона предприятия (по Г.В. Стадницкому, А.И. Розионову, 1996)

Размеры СЗЗ могут быть уменьшены за счет очистки и обезвреживания выбросов и снижения влияния иных вредных факторов.

Расчеты ПДС в водоемы. Согласно действующим Правилам санитарно-гигиенические требования к качеству воды относятся только к местам или створам водопользования, а не ко всей акватории водного объекта. В водотоках контрольный створ, в котором состав и свойства воды должны соответствовать нормативным, расположен на расстоянии 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования (рис. 10.13).

Рис. 10.13. Расположение контрольного створа в водотоках

Для водоемов рыбохозяйственного назначения контрольный створ устанавливается на расстоянии 0,5 км от выпуска сточных вод. В непроточных водоемах контрольная зона должна соответствовать нормативам в радиусе 1 км от пункта водопользования (рис. 10.14).

Рис. 10.14. Расположение контрольной зоны непроточных водоемах

Требования к составу и свойствам воды в контрольных створах и зонах зависят от вида водопользования. Основной принцип определения условий сброса сточных вод в водоемы заключается в том, что на первом этапе проектирования, т.е. при выборе площадки для нового объекта или реконструкции существующего, должны быть представлены материалы, характеризующие:

1) объект, его производительность; количество, состав, свойства и степень изученности сточных вод; место предполагаемого выпуска; наличие; методов очистки, обезвреживания, утилизации, возможности оборотного и повторного использования сточных вод; наличие ПДК загрязняющих веществ;

2) санитарное состояние водного объекта; его гидрологический режим; наличие выпусков других объектов; перспективу использования водного объекта, возможность изменения гидрологического режима, появление на нем новых водопользователей и др.

ПДС устанавливаются для каждого вещества с учетом фоновой концентрации, категории водопользования, норм качества воды и ассимилирующей способности водного объект».

Все представленные на согласование материалы должны быть достоверными.

Определение условий отведения сточных вод основывается на расчетах, которые позволяют решить следующие основные задачи:

1) в какой мере будет достаточна степень разбавления в контрольном створе, обеспеченная местными природными условиями;

2) до какой степени следует очищать сточные воды, чтобы в расчетном контрольном створе не нарушалось условие С £ ПДК.

|

Основное расчетное уравнение имеет вид

где Q и q - соответственно расходы воды а водном объекте и сточных вод; Cст, Сф, и Ск.ст -соответственно концентрации веществ одинакового вида а сточных водах, водном объекте до сброса сточных вод (фоновая) и в контрольном створе; g - коэффициент смешения.

Рассмотрим примеры расчетов.

|

Прогноз санитарного состояния водного объекта при проектировании выпуска сточных вод. Прогноз санитарного состояния водоема может быть выполнен при решении уравнения относительно Ск.ст:

Если Ск.ст £ ПДК, то прогноз благоприятный. В противном случае необходимы специальные меры, в основном по очистке сточных вод (или снижению их объема). Степень очистки и характер технологических и санитарно-технических мероприятий определяются степенью несоответствия Ск.ст и ПДК.

|

Расчет допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах (ДКст) и ПДС. Концентрация вещества в сточной воде может быть рассчитана по формуле

|

Допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточной воде (ДКП) должна отвечать условию, при котором Ск.ст £ ПДК:

При ДКст £ ПДК нормативные требования должны быть отнесены не к контрольному створу водного объекта, а к самим сточным водам. Необходимость столь глубокой очистки и обезвреживания сточных вод ставит под сомнение целесообразность строительства (по экономическим соображениям).

|

Таким образом, величина ДКст принимается за основу при проектировании мероприятий по снижению загрязнения. Необходимую степень очистки сточных вод (D, %) рассчитывают по формуле

Если Сф ³ ПДК, то спуск сточных вод недопустим.

ПДС определяют по формуле

ПДС = ДКстq. (10.17)

Этот расчет пригоден для наиболее простого случая, когда сток организован одним выпуском и загрязняет водный объект в основном одним веществом.

Расчет сброса нескольких загрязняющих веществ. Возможны два случая.

|

Первый случай - загрязняющие вещества относятся к 1-му и 2-му классам опасности и к одной группе по ЛПВ. Вначале рассчитывают концентрацию первого вещества в контрольном створе (С1к.ст):

|

Таким же образом рассчитывают С2к.ст и т.д. до Сnк.ст. После этого проверяют, соблюдается ли условие

Если сумма отношений концентраций всех веществ одного лимитирующего признака вредности к соответствующим ПДК оказалась больше единицы, следует рассмотреть возможные способы снижения концентрации каждого вещества. При этом в процессе проектирования можно выбрать такую схему очистки, при которой уменьшаются концентрации лишь наиболее легко удаляемых веществ.

Затем, как и в предыдущих случаях, выполняют повторный проверочный расчет с учетом эффективности осуществленных мероприятий, чтобы удостовериться, что сумма отношений концентраций к ПДК в створе водопользования не больше единицы.

Второй случай - в промышленном стоке содержатся вещества разных групп по ЛПВ. Тогда сначала вещества (только 1-го и 2-го классов опасности) группируют по лимитирующим признакам вредности. Затем задачу решают, определяя предельные концентрации в стоке каждого вещества - раздельно от первого до последнего - по формуле (10.15).

Расчет кратности разбавления сточных вод в водных объектах. На предварительном этапе, когда обсуждается вопрос о выборе места выпуска сточных вод в один из ближайших водных объектов, одним из ориентиров является степень разбавления сточных вод у ближайшего пункта водопользования. При определении кратности разбавления (n) в расчетных контрольных створах водотоков  пользуются формулой

пользуются формулой

|

|

Для непроточных водоемов n может быть рассчитано по формуле

|

С учетом кратности разбавления ДКст можно рассчитать по формуле

Чем меньше рассчитанная степень необходимого разбавления соответствует местным условиям, тем более жесткими должны быть мероприятия по очистке сточных вод. Технические и экономические трудности на пути осуществления этих мероприятий могут указать на необходимость переноса проектируемого строительства в район с более благоприятными гидрологическими условиями.

Чем меньше рассчитанная степень необходимого разбавления соответствует местным условиям, тем более жесткими должны быть мероприятия по очистке сточных вод. Технические и экономические трудности на пути осуществления этих мероприятий могут указать на необходимость переноса проектируемого строительства в район с более благоприятными гидрологическими условиями.

Сточные воды запрещается сбрасывать в водные объекты также в следующих случаях: 1) при возможности повторного использования; 2) при содержании ценных отходов, которые могут быть утилизированы; 3) при содержании вредных веществ, для которых не установлены ПДК; 4) при возможности их использования для орошения.

При большом количестве выпусков и сбрасываемых загрязняющих веществ расчеты условий их сброса могут приводить к абсурдным результатам, когда допустимые концентрации сбрасываемых веществ становятся неизмеримо малы. Так, допустимые концентрации некоторых веществ в промышленных сточных водах Санкт-Петербурга значительно меньше, чем допустимое содержание их в питьевой воде, т.е. сброс даже городской водопроводной воды должен быть запрещен, не говоря уже о сточных водах. Это свидетельствует о том, что методология, заложенная в действующих нормативных документах, пригодна только для простых случаев сброса сточных вод через небольшое число выпусков и требует пересмотра (табл. 10.10).

Как видим, при расчетах ПДС и ПДВ учитываются в основном интересы людей. Между тем, при воздействии вредных веществ на природные экосистемы «вторичные» эффекты, не имеющие первостепенного значения для человека, приобретают решающее значение. Определяющей может оказаться не первоначальная концентрация вещества, а его накопление в различных звеньях экосистемы. Экологическая безопасность может быть обеспечена, если в приведенных выше расчетах условий отведения сточных вод использовать не ПДК, а экологически допустимые концентрации (ЭДК) для определения экологически допустимых сбросов (ЭДС).

Таблица 10.10

Сравнение допустимых концентраций некоторых загрязнений в промышленных сточных водах Санкт-Петербурга (1991 г.) с требованиями ГОСТа на питьевую воду (1996 г.) и ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого назначения

| Загрязняющие вещества | ДК в промышленных сточных водах, мг/л | ГОСТ на питьевую воду, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования, мг/л |

| Сульфаты | 280,0 | 500,0 | 500,0 |

| Железо | 0,3 | 0,3 - 1,0 | 0,3 |

| Никель | 0,04 | 0,1 | 0,1 |

| Медь | 0,001 | 1,0 | 1,0 |

| Хром Сr3+ | 0,008 | 0,05 | 0,5 |

| Хром Сr6+ | 0,03 | - | 0,05 |

| Цинк | 0,07 | 5,0 | 1,0 |

| Кадмий | Отсутствие | 0,001 | 0,001 |

| Фтор | 0,2 | 0,7 - 1,5 | 0,7- 1,5 |

| Алюминий | 0,02 | 0,5 | 0,5 |

| Азот аммонийных солей | 0,2 | - | 1,0 |

ЭДС биогенных веществ не должны превышать экологическую емкость водоема. В качестве примера приведем расчеты ЭДС биогенных веществ для основных очистных станций аэрации (СА) Санкт-Петербурга. Городские сточные воды Санкт-Петербурга сбрасываются в разные районы Невской губы, различающиеся гидрометеорологическими условиями (интенсивностью солнечной радиации, проточностью, глубиной, скоростями течения и др.). Северная и Красносельская СА сбрасывают стоки в прибрежные мелководные, хорошо прогреваемые зоны замедленного течения, а Центральная СА - в транзитную глубоководную зону с высокими скоростями течения. Это и определяет различия в экологической емкости локальных зон водоема, а следовательно, и ЭДС. Для Северной и Красносельской СА необходима глубокая доочистка от фосфора, в то время как Центральная СА в этом не нуждается (табл. 10.11).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 550; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!