КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система направленности личности

|

|

|

|

I

лом, а личность в таком случае становится социально значимой, II соответствующей интересам развития и совершенствования со-

1 циума.

Важную роль в обеспечении нормальной, успешной жизни и

деятельности человека играют потребности в познании и само-I познании.

I Потребность в познании жизни, объективного мира реализу-

II ется по следующим основным направлениям, путям:

через науку. Здесь целью познания является истина. Ведущая 1 черта, особенность такого познания — объективность знаний. Чем

| более близким к истине, научным является знание людей, тем

более оно становится объективным, не зависящим от субъективных устремлений позиций, предпочтений человека.

Вполне очевидно, что такие знания расширяют возможности человека, делают его более защищенным, позволяют принимать более адекватные, правильные решения, успешнее прогнозировать свои действия и поступки;

' через искусство, в котором проявляется стремление к непо-

I средственному, образному, субъективному восприятию, позна-

' нию и пониманию жизни. Цель такого познания состоит в позна-

| нии правды жизни, в достоверности знаний. Особенность такого

знания состоит в его субъективности. В искусстве, во всех его видах и жанрах представлено субъективное видение социальной жизни, ее отдельных граней. Центральной проблемой искусства (литературы, поэзии, музыки, живописи и других видов) являются человек, его интересы, переживания, мысли, поступки, действия, в этой сфере деятельности участвует немало талантливых и творческих людей. Поэтому искусство выступает одним из источников познания психики людей;

через религию, так как значительная (если не большая) часть населения планеты (и наша страна в этом отношении не является исключением) живет с религиозным мироощущением и миропониманием. И потому современный специалист должен владеть научной и религиозной картинами мира;

через собственный социальный, этнический, профессиональный и другой опыт. Это в полной мере относится и к познанию психики как других людей, так и своей собственной.

К числу сугубо социальных потребностей человека относятся идеологические потребности. Это потребности человека в идее, в объяснении жизненных обстоятельств, проблем, в понимании причин происходящих событий, явлений, факторов, потребность в концептуальном, системном видении картины мира. Реализация этих потребностей осуществляется:

через использование данных естественных, социальных, гуманитарных, технических и других наук. В результате у человека складывается научная картина мира;

через усвоение человеком религиозных знании, под влиянием которых у него формируется религиозная картина мира.

Характерно, что у многих людей под влиянием идеологических потребностей и в процессе их реализации нередко складывается многополюсная, мозаичная картина мира с преобладанием, как правило, научной картины мира у людей со светским воспитанием и религиозной у людей с религиозным воспитанием.

Одной из актуализированных и функционирующих в нашем социуме потребностей является потребность в справедливости, которая выражается в соотношении прав и обязанностей в сознании человека, в его взаимоотношениях с общественным окружением, во взаимодействии с социальной средой.

В этом плане человек может быть ориентирован:

а) на отстаивание и расширение прежде всего своих прав;

б) на преимущественное исполнение своих обязанностей по отношению к другим людям, социальной сфере в целости;

в) на гармоничное сочетание своих прав и обязанностей при решении человеком социальных и профессиональных задач.

В соответствии со своими преобладающими ориентациями, сообразно своему пониманию того, что является справедливым, а что несправедливым, человек и оценивает поведение, действия других людей.

Важную роль в жизнедеятельности человека играют эстетические потребности: в понимании канонов красоты, гармонии, в восприятии и осуществлении поведения, деятельности, жизни в целом по законам красоты, в соответствующем отношении к безобразному, низменному, уродливому, нарушающему естественную и социальную гармонию.

К числу социальных потребностей человека, занимающих в иерархии потребностей личности высшую ступень, относятся потребности в развитии и саморазвитии, совершенствовании и самосовершенствовании. Каждому человеку в той или иной степени свойственно стремление быть более здоровым, умным, добрым, красивым, сильным и т. п.

На реализацию таких устремлений личности оказывают влияние не только внешние обстоятельства, условия жизни и деятельности человека, но и внутренние, личностные предпосылки (мотивы, способности, волевая подготовленность личности). При этом важную роль играет самооценочная деятельность личности, позволяющая ей выявлять и отслеживать уровень и динамику своего развития.

Таковы основные, ведущие потребности человека, оказывающие существенное влияние на его жизнь, деятельность и поведение. Эти потребности находятся в определенном иерархическом Расположении в их связях и отношениях между собой, и их акту-

ализация обусловлена как жизненными обстоятельствами, так и взаиморасположением в системе иерархических взаимосвязей. Так, например, в начале названные потребности требуют первостепенного удовлетворения по сравнению с последующими потребностями, которые начинают более активно и сильно действовать на человека после удовлетворения предыдущих потребностей. Способы удовлетворения потребностей более высокого уровня, более разнообразны, нежели способы удовлетворения потребностей низшего уровня. При этом человек всегда испытывает действие каких-либо потребностей: место реализованной потребности занимает другая актуализированная потребность, обычно также проявляющаяся в системе многих других (А. Маслоу).

Потребности человека занимают центральное место и играют ведущую роль в системе направленности личности как в сложном психическом свойстве личности, включающем в себя систему побуждений, которая и определяет активность личности и избирательность ее отношений к действительности. Направленность личности — это обусловленная системой побуждений личная целеустремленность человека.

Система направленности личности включает следующие основные элементы (компоненты):

систему ценностно-смысловых образований личности. Здесь речь идет, по существу, о двух взаимосвязанных системах образований личности (личностных конструктах): смысловых и ценностных;

притязания личности, как основанные на оценке ею своих возможностей и ситуации, обстановки ожидания личностью определенных результатов своих действий, поведения, отношения к ней окружающих и т.п. Это претензии на определенное место в системе профессиональных и других социальных и межличностных отношений, на определенный успех в действиях, поступках, на то или иное место в жизни и т.п. Содержание притязаний определяется системой ценностных образований личности, а их уровень и характер — самооценкой личности. Самооценка выступает одним из базовых личностных образований. В ней выражаются два личностных параметра (и потому выделяют две разновидности самооценок личности):

1) уровень личностных и других возможностей, потенциал индивида. Эти возможности, соотнесенные с конкретными условиями жизни и деятельности, решаемыми человеком проблемами, могут быть высокими, средними или низкими. В связи с этим и самооценка по уровню может быть у конкретного человека высокой, средней или низкой;

2) восприятие человеком самого себя, своих возможностей, сил: он либо завышает, либо занижает их, либо оценивает адекватно. Соответственно самооценка личности может оказаться завышенной, адекватной либо заниженной.

Таким образом, возможны девять сочетаний названных двух видов самооценок личности, каждое из которых создает своеобразие самооценки личности. Это и приводит к соответствующему уровню и характеру ее притязаний в конкретных обстоятельствах жизни и деятельности, при совершении тех или иных действий, поступков. Притязания личности — своеобразная интегральная форма выражения ценностей, уровня и характера самооценки личности;

потребностные состояния личности, своеобразие которых зависит не только от объективных обстоятельств, объектов и предметов потребностей человека, но и от его систем смысловых и ценностных образований, притязаний и других личностных особенностей. Возникновение у личности тех или иных потребност-ных состояний обусловливает постановку соответствующих целей и возникновение мотивов их реализации.

Потребности человека имеют две основные функции: целепо-лагания и побуждения. Первая обусловливается системой смысловых образований, а вторая — системой ценностных образований личности;

мотивы личности — это потребность (или система потребностей) личности в функции побуждения. Мотивы — это внутренние психические побуждения к деятельности, поведению, обусловленные актуализацией тех или иных потребностей личности. Это конкретные формы проявления потребностей человека.

Люди могут по-разному осознавать свои потребности. В зависимости от этого различают следующие мотивы:

• эмоциональные — желания, хотения, влечения и т.п.;

• рациональные — стремления, интересы, идеалы, убеждения. В психологии различают две группы взаимосвязанных между

собой мотивов жизни, поведения и деятельности личности:

• мотивы целей, генерализованные мотивы, содержание которых выражает предмет потребностей и потому направленность устремлений личности. Сила этого мотива обусловлена степенью значимости для человека предмета его потребностей;

• мотивы выбора путей, средств, способов достижения, реализации цели: инструментальные мотивы. Данные мотивы обусловлены не только потребностным состоянием личности, но и степенью ее подготовленности, наличием других возможностей действовать успешно по реализации поставленных целей в данных условиях.

Первая и вторая группы мотивов в совокупности составляют мотивацию поведения и деятельности личности в тех или иных обстоятельствах и могут не только влиять, но и изменять друг друга.

Есть и другие подходы к классификации мотивов.

Так, например, по степени общественной значимости выделяют мотивы широкого социального плана (идеологические, этни-

ческие, профессиональные, религиозные и др.). группового плана и индивидуально-личностного характера.

Различают также мотивы достижения цели, избегания неудач, мотивы одобрения, аффилиационные.

Мотивы не только побуждают человека к действию, но и придают его поступкам и действиям личностный, субъективный смысл (А. Н.Леонтьев). На практике важно учитывать, что, совершая одинаковые по форме и предметным результатам поступки, люди нередко руководствуются разными и порой прямо противоположными мотивами, придают разное личностное значение своему поведению, действиям, соответственно и оценка этих поступков должна быть различной: и нравственной, и правовой;

цели личности как образ ожидаемого, предполагаемого результата действий, поведения человека.

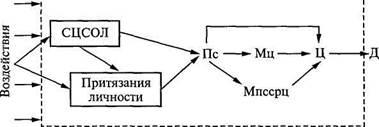

В целостном виде система направленности личности может быть представлена в виде схемы (см. схему 8).

Схема 8

Обозначения: СЦСОЛ — система ценностно-смысловых образований личности; Пс — субъективная потребность личности, ее по-требностное состояние; Мц — мотив цели; Мпссрц — мотивы путей, средств, способов реализации цели; Ц — цель; Д — деятельность.

В зависимости от сферы проявления различают следующие виды направленности личности: профессиональная, нравственная, политическая, бытовая и др., например, в сфере творчества, спортивной деятельности и т. п.

Направленность личности характеризуется:

уровнем зрелости (степенью общественной значимости основных устремлений личности, ее нравственным обликом, идеологической позицией и т.п.);

широтой (диапазоном сфер проявления устремлений личности), которая может быть узкой или широкой;

интенсивностью (силой устремлений личности по реализации поставленных целей);

иерархией видов направленности конкретной личности. В системе видов направленности личности выделяются ведущие, главные, доминантные и др.

Формирование у личности профессиональной и других жизненно важных видов направленности в значительной мере сводится к формированию у нее соответствующих систем смысловых и ценностных образований, притязаний личности.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

1. Дайте общую характеристику направленности личности.

2. Какие психические феномены составляют систему направленности личности.

3. Раскройте понимание потребностей в психологии.

4. Дайте общую классификацию потребностей человека.

5. Что такое объект и предмет потребностей?

6. Дайте содержательную характеристику потребностей личности.

7. Проанализируйте основные функции потребностей человека.

8. Что необходимо учитывать при оценке потребностей человека?

9. Охарактеризуйте такие психические феномены, как притязания и самооценка личности.

10. Обоснуйте истоки потребностных состояний личности.

11. Раскройте понимание мотивов личности.

12. Проанализируйте основные подходы к классификации мотивов личности.

13. Раскройте понимание и содержание потребностно-мотивацион-ной сферы личности.

14. Дайте характеристику целей личности как психического феномена и обоснуйте их истоки.

ГЛАВА 7. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 790; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!