КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЧЕЛОВЕКА 2 страница

|

|

|

|

Восприятия отличаются константностью — независимостью отражения объективных качеств предметов (величины, формы, цвета, содержания и др.) от воспринимаемых условий. Одни и те же предметы могут восприниматься нами в разных условиях (время суток, расстояние, степень освещенности, на разном фоне и т.п.), которые не могут не оказывать влияния на качество восприятия, однако объективные параметры предметов воспринимаются в неизменном виде (что это: количество, объем и т. п.).

Одной из особенностей восприятия человека является его избирательная направленность. В восприятии обычно из множества окружающих нас предметов, объектов выделяются лишь несколько или один, а все остальные составляют фон восприятия. Выделение объектов может проходить либо непроизвольно, без волевых усилий, либо произвольно, на основе воли.

Выделение тех или иных объектов зависит от того, на что направлена деятельность человека, от его потребностей, интересов, установок, от состояния его психики, физического здоровья. На особенности восприятия человеком объективной реальности оказывают влияние поставленные перед ним задачи, его цели, мотивы поведения и деятельности. Избирательность в восприятии предметов и явлений действительности, других людей может иметь полоролевые, возрастные, этнические, профессиональные, религиозные и другие особенности.

Восприятие зависит не только от раздражителя, но и от содержания психики человека, от его опыта. Эта зависимость называется апперцепцией и может быть как устойчивой, так и неустойчивой, временной. Устойчивость апперцепции обусловлена жизненным опытом человека, его установками, стилем поведения, деятельности, мышления, уровнем и характером самооцен-

ки, системой смыслов и ценностей. Временная апперцепция возникает под влиянием психического состояния и характера деятельности человека, проявляющихся чувств, настроений.

Особенно отрицательно влияют на восприятия страх, состояния психической напряженности, тревожности, неуверенности, беспокойства, чрезмерной усталости, аффективные, фрустраци-онные и эйфорические состояния человека.

Как видим, восприятие является активным психическим познавательным процессом, которым можно управлять.

В процессе восприятия могут возникнуть ошибки. Неправильное, искаженное, поверхностное восприятие называют иллюзией. Наиболее распространены иллюзии зрительного восприятия (рис. 5—13). Известен факт, называемый фантомом конечности. Он проявляется в том, что человек длительное время после ампутации руки или ноги продолжает «чувствовать» отсутствующую часть конечности и даже пытается двигать ею и пользоваться для захвата или перемещения предметов, ощущает в ней боль. Фантом конечности обычно наблюдается после ампутации у взрослых людей и в отношении тех частей тела, которыми они активно пользовались.

Причины иллюзий самые разные. Иллюзию может вызвать временная апперцепция. Иллюзии возникают, когда нет достаточной контрастности между воспринимаемыми предметами и окружающим фоном по форме, объему, цвету, освещенности. Одной из причин иллюзий является эффект иррадиации, когда светлые предметы кажутся большими, чем такие же по размеру, но темные. Общеизвестны иллюзии стрелы, железнодорожных путей, концентрических окружностей, контраста, иллюзия веера и др.

В зависимости от участия воли, целенаправленности восприятия подразделяют на непреднамеренные и преднамеренные.

Непреднамеренное восприятие не связано с волевым напряжением и заранее поставленной целью. Оно происходит в результате непосредственного взаимодействия органов чувств и действительности запечатления ее образов в памяти человека помимо его желания, непреднамеренно, непроизвольно. Вполне очевидно, что при таком восприятии образы реальной действительности не только не осознаются человеком (отражение происходит на подсознательном уровне), но и обладают недостаточной четкостью, определенностью. Вместе с тем такие восприятия играют исключительно большую роль в жизнедеятельности человека: они создают мощный информационный фон в его психике и при определенных обстоятельствах могут оказывать влияние как на восприятие им действительности, так и на ориентации и поведение в ней.

Преднамеренное восприятие характеризуется тем, что в его основе находится задача, решение которой связано с известным усилием воли. Такое восприятие осуществляется как система целенаправленных перцептивных действий и требует специального

j научения, опыта человека. В процессе преднамеренного восприя-; тия происходит обнаружение, различение, идентификация и опознание искомых предметов, явлений, из связей.

Одной из форм преднамеренного восприятия является наблюдение — преднамеренное, целенаправленное, систематическое, планомерное и длительное восприятие предметов и явлений действительности, людей и самого себя. Наблюдение более эффективно, если наблюдатель обладает развитым мышлением, памя-

Рис. 5. Восприятие обусловлено тем, какие признаки объекта избираются в качестве исходных при его опознании. На этом рисунке можно увидеть и образ молодой женщины, и образ старухи

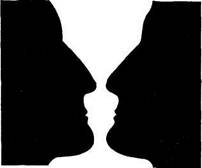

Рис. 6. Избирательность восприятия. На этом рисунке попеременно воспринимается то ваза на черном фоне, то два профиля на белом фоне. Но если тот или иной объект становится предметом деятельности, то он доминирует в поле восприятия (например, при выявлении соотношения элементов вазы)

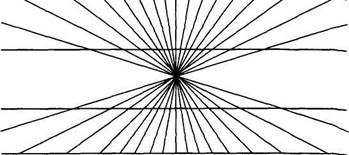

Рис. 7. Параллельные линии воспринимаются как изогнутые

Рис. 8. Какой отрезок является продолжением линии?

Рис. 9. Иллюзия переоценки вертикальных линий и верхней части предмета

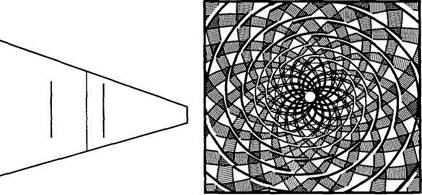

Рис. 10. Иллюзия переноса свойств целого на его части. Одинаковые линии в больших фигурах кажутся большими

Рис. 12. Иллюзия контраста. Внутренний кружок слева кажется больше внутреннего кружка справа, хотя в действительности они равны

Рис. 11. Одинаковые по величине

предметы кажутся больше на

меньшем поле восприятия

Рис. 13. Концентрические круги воспринимаются спиралью

тью, вниманием, достаточными знаниями и опытом в наблюдаемой области.

Наблюдение более успешно у людей с развитой наблюдательностью, состоящей в способности и умении подмечать те или иные грани, свойства действительности, понимать их природу, взаимосвязи, зависимости. Наблюдательность несет в себе и профессиональные аспекты, особенности жизненного опыта. В этом смысле наблюдательность у людей содержательно различна в зависимости от характера профессиональной деятельности, специальности и социального (нравственного, политического, семейного и др.) опыта. И поэтому подготовка специалиста предполагает формирование у него прежде всего профессиональной наблюдательности как качества личности.

Память играет важную роль в жизни человека и его профессиональной деятельности. Она лежит в основе любого психического явления и обеспечивает единство и целостность личности. Память называют цементом личности. При нарушении памяти нарушается психическое здоровье человека и личность как целостная система распадается, разрушается.

Память — это одна из форм психического отражения, состоящая в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении в психике, сознании человека прошлого опыта, его отдельных элементов.

В настоящее время существует несколько подходов, концепций в объяснении механизмов памяти как психического познавательного процесса: психологическая, физиологическая, биохимическая теории памяти. Эта проблема достаточно полно излагается в книге «Общая психология» (под ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977. — С. 284—290) и других источниках. Рекомендуется самостоятельно ознакомиться с основными теориями памяти.

Память характеризуется тремя основными процессами: запоминание (ввод информации в память), сохранение (удержание) и воспроизведение. Организация запоминания влияет на сохранение. Качество сохранения определяет воспроизведение.

Запоминание — первичный процесс. От него во многом зависят сохранение сведений в памяти и их использование. В процессе запоминания участвуют многие нервные центры и связи. Чем больше их затронуто, участвует в этом процессе, тем запоминание надежнее. Это достигается включением в действие большого числа органов чувств, раскрытием причинно-следственных связей и отношений между явлениями.

Различают преднамеренное (произвольное) и непреднамеренное (непроизвольное) запоминание. Первое характеризуется сознательно поставленной целью запомнить что-либо полно, точно, быстро. Второе совершается как бы само собой. Произвольное запоми-

нание наиболее продуктивно. На него в основном и опираются при обучении и воспитании.

По особенностям образующихся в процессе запоминания связей принято различать механическое и смысловое запоминание. При механическом запоминании образуются преимущественно ассоциации по смежности, т.е. то или иное событие запоминается потому, что идет тут же за другим или находится рядом с ним. Внутренние, существенные связи явлений, событий при этом не вскрываются. Поэтому для прочного запоминания требуются многократные повторения.

Процесс механического запоминания скучен. Кроме того, применение старых знаний, полученных таким путем, в новой обстановке всегда сопровождается теми или иными трудностями и ошибками.

, Смысловое, или логическое, запоминание опирается на глу-

|fi бокое проникновение в смысл явлений или предметов. В процессе

I его предмет, явление делятся на составные части, раскрываются |] их внутренние связи и зависимости, выделяется существенное,

II новые знания соединяются с уже имеющимся. Иными словами, происходят своеобразная систематизация и классификация сведений, выявление причин и следствий, что и обеспечивает проч-

' ное запоминание.

Образованные связи, следы в коре мозга с течением времени ослабляются или даже разрушаются, если их не подкреплять новыми воздействиями. Попросту говоря, полученные сведения забываются. Особенно быстро забывается плохо осмысленное (бедное связями), слишком большое по объему, не закрепившееся на практике, а также то, что запоминалось без интереса, без понимания того, зачем оно нужно.

Сохранение — непассивный процесс удержания информации.

В психологии раскрыта зависимость сохранения от установок личности (профессиональная направленность памяти, злопамятство эмоциональной памяти и т.д.), условий и организации заучивания, влияния последующей информации, мыслительной переработки материала, перехода от сохранения в сознании к вытеснению в бессознательное. Особую роль в сохранении информации, алгоритмов действий играет практическое их применение, практика. Исследования показали, что все, что, влияя на органы чувств человека, поступает в его мозг, запечатлевается там. Возможность вызвать в состоянии гипноза воспоминания и тип поведения, присущие детскому возрасту, дает основание говорить о том, что в памяти человека оставляет след все, что оказывает воздействие на него, хотя порой это недоступно для сознательной дешифровки.

Воспроизведение — процесс извлечения из памяти сохраненного материала.

Говорят о непроизвольном воспроизведении, когда мысль или образ всплывает в памяти без намерения личности. Произвольное воспроизведение может протекать на уровне узнавания, когда устанавливается идентичность воспринимаемого и сохраненного в памяти. Воспроизведение может происходить и без опоры на достаточно четкий образ воспринимавшихся ранее явлений и предметов, событий: материал припоминается целенаправленно, и нужный образ воссоздается нередко с применением больших усилий. Лучшим вспомогательным средством припоминания является опора на узнавание. Сопоставляя несколько сходных идей или образов, человек может легче вспомнить, а иногда и просто узнать среди них нужные.

Память развивается в борьбе с забыванием. Забывание — процесс, обратный запоминанию. Подобно запоминанию забывание — избирательный процесс. Забывание оказывается тем более глубоким, чем реже включается определенный материал в деятельность, чем менее значимым становится он для достижения актуальных жизненных целей. То, что, включаясь в деятельность человека, является значимым и интересным для него, не забывается. И поэтому включение в деятельность — надежное средство связи материала с потребностями личности и, следовательно, борьбы с забыванием.

Качества памяти определяются через скорость запоминания (количество повторений, необходимых для удержания материала в памяти) и скорость забывания (время, в течение которого запомнившееся хранится в памяти). Оба параметра (время и количество повторений) изменяются по шкале «быстро—медленно» и получают четыре сочетания, описывающих особенности памяти по быстроте запоминания и длительности сохранения.

Различают следующие типы памяти: словесно-логический и образный. Образную память подразделяют на зрительную, слуховую, двигательную. Уровень их развития у индивидов неодинаков, что позволяет говорить о словесно-логическом или образном типе памяти и о зрительном, слуховом, двигательном видах памяти, преобладающих у того или иного человека. Знание сильных и слабых сторон своей памяти помогает человеку правильно организовать процесс усвоения знаний.

Большинство людей имеют комбинированный тип памяти — зрительно-слуховой.

По материалу, сохраняемому памятью, ее можно разделить на Когнитивную и эмоциональную. Когнитивная память — это про-Цесс сохранения знаний. Эмоциональная память — это сохранение в сознании переживаний и чувств. Эмоциональная память на пережитое — непременное условие развития способности к сочувствию и состраданию. Отсутствие эмоциональной памяти ведет к эмоциональной тупости.

В зависимости от установки на длительность сохранения (помнить в течение нескольких минут или удерживать в сознании длительное время) выделяют краткосрочную и долговременную память. Различие этих видов памяти подтверждается различными следами, хранящими информацию. Краткосрочную память связывают с биоэлектрическими контурами колебаний в нервной системе, долгосрочную — с изменением структуры белка рибонуклеиновых кислот.

От краткосрочной памяти отличают оперативную. Оперативная память непосредственно включена в регулирование деятельности для удержания ее промежуточных результатов. Она предполагает восприятие объектов в момент свершения действий, краткосрочное удержание в памяти образа и всей ситуации, а также их изменений.

При изучении данной проблемы важно попытаться оценить возможности своей памяти и приложить усилия для ее совершенствования в целом, а на этой основе — и для развития профессиональной памяти.

Большое значение для развития профессиональной памяти имеют воспитание добросовестности, ответственности, интереса к своей специальности, ознакомление с приемами эффективного запоминания, сохранения в памяти и воспроизведения информации, соответствующие тренировки памяти.

Мышление в психологии определяется как психический познавательный процесс, состоящий в опосредованном и обобщенном отражении человеком действительности в ее существенных и сложных связях и отношениях. Оно представляет собой познание действительности, основанное на использовании ранее приобретенных знаний, опыта.

Если на чувственной ступени познания внешнее воздействие непосредственно, прямо приводит к возникновению соответствующих образов в нашем сознании, то процесс мышления совершается сложнее. Отражение окружающего мира в процессе мышления осуществляется с помощью мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации.

Мышление — опосредованное отражение действительности и всегда осуществляется с помощью слова, речи, оно невозможно без языка. Благодаря мышлению человек познает не только то, что может быть непосредственно воспринято с помощью наших органов чувств, но и то, что скрыто от прямого восприятия и может быть познано лишь в результате анализа, сравнения, обобщения и т.д. Анализируя и сравнивая отдельные наблюдения, опираясь на результаты прошлого опыта, человек в процессе мышления находит общее в отдельных объектах. Абстрагирование общего позволяет объединить эти объекты в различные системы знания.

и тем самым для человека оказывается доступным обобщенное отражение окружающей действительности.

Опосредованный и обобщенный характер мышления позволяет человеку познавать не только явления, но и их сущность. Для человека оказывается доступным установление различных связей и отношений, что позволяет находить и раскрывать объективные закономерности.

Основными формами мышления являются: понятия, суждения и умозаключения.

Понятие есть мысль, в которой отражаются общие, существенные и отличительные (специфические) признаки предметов и явлений действительности. Содержание понятий раскрывается в суждениях, которые всегда выражаются в словесной форме — устной или письменной, вслух или про себя.

Суждение — это отражение связей между предметами и явлениями действительности или между их свойствами и признаками.

В зависимости от того, как суждения отражают объективную действительность, они являются истинными или ложными. Истинное суждение выражает такую связь между предметами и их свойствами, которая существует в действительности. Ложное суждение, наоборот, выражает связь между объективными явлениями, в действительности не существующую.

Суждения бывают общими, частными и единичными. В общих суждениях что-либо утверждается (или отрицается) относительно всех предметов данной группы, данного класса (например, «Все деревья — растения»). В частных суждениях утверждение или отрицание относится уже не ко всем, а лишь к некоторым предметам (например: «Некоторые студенты — отличники»); в единичных суждениях — только к одному (например, «Этот студент плохо учится»).

Умозаключение — вывод о тех или иных предметах, явлениях, процессах.

Различают два основных вида умозаключения: 1) индуктивные (индукция) и 2) дедуктивные (дедукция).

Индукция есть умозаключение от частных случаев, примеров и т.д. (т.е. от частных суждений) к общему положению (общему суждению).

Дедукция — это умозаключение, идущее от общего положения (суждения) к частному случаю.

В психологии различают следующие виды мыслительных опера-Чий: анализ, синтез, сравнение, абстракцию, обобщение, конкретизацию, классификацию и систематизацию.

Суть операции анализа состоит в разложении целого на составные части. Ведь каждый предмет, явление можно мысленно расценить на элементы.

А Сла(_тенин 97

Синтез прямо противоположен анализу. Это восстановление расчлененного в целое на основе вскрытых анализом существенных связей. Так, например, многочисленные данные аэрофотосъемок постепенно объединяются и дают общую картину изучаемых объектов, больших территорий.

Операция сравнения заключается в сопоставлении вещей, явлений, их свойств и выявлении общности или различий между ними.

Операция абстракции состоит в том, что человек мысленно отвлекается от несущественных признаков изучаемого предмета, выделяя в нем основное, главное. Мышление, восходя от анализа конкретных предметов, явлений, событий к абстрактному, обобщенному их анализу, не отходит, если оно правильное, от истины, а подходит к ней: абстракции отражают природу явлений, событий глубже, вернее, полнее.

Обобщение сводится к объединению многих предметов явлений по какому-то общему признаку.

Конкретизация — это движение мысли от общего к частному, нередко это выделение каких-то определенных сторон предмета или явления.

Классификация предполагает отнесение отдельного предмета, явления к группе предметов или явлений. Это подведение частного под общее, осуществляемое обычно по наиболее существенным признакам.

Систематизация — это мысленное расположение множества объектов в определенном порядке. В отличие от классификации она может осуществляться по многим признакам, как существенным, так и несущественным.

В зависимости от характера познавательной деятельности человека в психологии различают мышление наглядно-действенное, образное и отвлеченное.

Наглядно-действенное мышление проявляется непосредственно в процессе деятельности человека.

Образное мышление протекает на основе образов, представлений, которые человек воспринимал и усвоил раньше.

Отвлеченное, абстрактное мышление осуществляется на основе понятий, категорий, которые имеют словесное оформление и образно не представляются. Отвлеченное мышление развивается на основе глубокого знания теории, умения оперировать сложными понятиями, а также благодаря большому запасу представлений, которые по мере их обобщения перерастают в понятия.

Мышление связано не только с познавательными психическими процессам, но и с волей, чувствами, другими психическими феноменами. Воля влияет на процесс мышления, стимулирует его активность, движение. Ведь каждому известно, что для решения сложной задачи приходится прилагать большие усилия воли.

Интеллектуальные чувства, такие как удивление, сомнение, уверенность, любознательность, также стимулируют мысль. Однако чувства могут влиять на мышление и отрицательно (например, неуверенность). Поэтому, развивая мышление, надо заботиться о том, чтобы мысль не подчинилась влиянию отрицательных чувств.

Мышление каждого человека характеризуется определенными качествами, которые нередко именуются качествами ума или интеллектуальными качествами человека. Это глубина, гибкость, широта, быстрота, целеустремленность, самостоятельность и некоторые другие.

Глубокий ум за внешней стороной явлений позволяет увидеть связи, отношения и, стало быть, проникнуть в сущность.

Гибкий ум способен вскрывать противоречия в том или ином явлении, процессе. Гибкость ума проявляется прежде всего в умении творчески использовать свои знания, положения тех или иных инструкций и даже распоряжений.

Широкий ум может заметить и постоянно держать под своим контролем большое количество связей между предметами и явлениями.

Быстрота мысли — это способность человека в короткий срок принимать правильные и обоснованные решения. Это качество сложное. Подлинная быстрота мысли обязательно предполагает и глубину, и гибкость, и широту ума, способность подробно анализировать и умело обобщать множество данных.

Целеустремленность мышления означает способность концентрировать мысль на определенной цели, не отвлекаясь и не прекращая поиска решения. Она выше у человека убежденного, имеющего развитое чувство долга, ответственности за порученное дело. Целеустремленность мышления зависит также от воли, которая обеспечивает сосредоточение мысли, от интеллектуальных чувств, помогающих направлять мысль к одной цели.

Самостоятельность мышления — это способность принимать решение и действовать в соответствии с собственными взглядами и убеждениями, не поддаваясь посторонним влияниям. Она проявляется в творческом подходе к решению различного рода задач, в критической оценке возможных вариантов решения. Как правило, самостоятельность мышления наблюдается у людей, которые хорошо знают свое дело, имеют твердую и ясную цель.

Специфической особенностью творческих процессов решения задач является присутствие в них интуиции. С помощью интуиции Истина открывается человеку путем прямого усмотрения без использования логических определений и доказательств как промежуточных звеньев познания. Эффективность принятия интуитивных решений на практике зависит от профессионального опыта специалиста, его знаний, умений, навыков. Большую роль играет также его психическое состояние — бодрости, подъема сказыва-

ется положительно на генерировании интуитивных решений, ц наоборот, страх, подавленность, растерянность низводят интуицию до уровня беспредметного гадания. Интуиция, кроме того, связана с индивидуально-психологическими особенностями человека: одни люди склонны действовать во многих случаях из логики фактов (логический тип), другие очень часто полагаются на интуицию (интуитивный тип личности). Однако во всех случаях основой интуиции является опыт: ее сила или слабость коренится в жизненном и профессиональном опыте специалиста.

Решение мыслительной задачи обычно проходит ряд этапов: возникновение проблемы, формирование гипотез возможного ее решения и их проверка.

Деятельность мышления, как и всякая другая деятельность, всегда вызвана какими-то потребностями.

Мыслит, думает не само по себе мышление, а человек, конкретный индивид, личность, имеющая цели, интересы, обладающая определенными способностями. Всякое мышление — это всегда мышление личности во всем богатстве ее взаимоотношений с природой, обществом, с другими людьми. И поэтому развитие мышления тесно связано с развитием потребностно-моти- вационной и интеллектуальной сфер личности, ее воли, включе- нием человека в решение все нарастающей трудности задач.

Речь — это психический процесс использования языка с целью обмена информацией, общения и решения других задач. Речь человека развивается и проявляется в единстве с мышлением. Содержание и форма речи человека зависят от его профессии, опыта, темперамента, характера, способностей, интересов, состояний и т. д. С помощью речи люди общаются между собой, передают знания, оказывают влияние друг на друга, воздействуют на себя.

Речь в профессиональной деятельности является носителем информации и средством взаимовоздействия. В речевой деятельности специалиста можно выделить речь устную и письменную, внутреннюю и внешнюю, диалогическую и монологическую, обыденную и профессиональную, подготовленную и неподготовленную.

Устная речь делится, в свою очередь, на диалогическую и монологическую.

Диалогическая речь имеет место в беседе. Наличие контакта с собеседником помогает опустить отдельные моменты в речи. Выражение лица, глаз, интонация, жесты, паузы, ударения — все это позволяет понимать друг друга с полуслова. Но в некоторых случаях нужно полное и точное оформление диалогической речи, например, когда ведется научный спор.

Монологическая речь — выступление одного человека (лекция, доклад). Здесь непосредственный контакт слабее. Монологическая речь требует больших знаний, общей культуры, правиль-

ного произношения, владения собой, активной и планомерной передачи информации, точных описаний, определений, умелого оперирования сравнением и т.д.

Проявление и использование устной речи (главным образом диалогической) в повседневном общении получило название речи общения.

Профессиональная речь требует определенного образования. Этот вид речи характерен для общения специалистов. Большую роль в этом деле играют различные аспекты профессиональной речи: лексикон, произношение терминов и специальных фраз, логика высказывания и т.д.

В деятельности практика, специалиста речь необходимо готовить заранее. Предварительная работа над содержанием и формой предстоящей речевой коммуникации важна и необходима. Вместе с тем постоянная приверженность к заранее разработанному речевому взаимодействию сковывает творческое мышление работника, делает его догматичным. Поэтому специалисту с тщательной подготовкой высказываний нужно предусматривать и импровизацию.

Воображение — это психический процесс создания новых образов, представлений и мыслей на основе имеющегося опыта, путем перестройки представлений человека. Воображение тесно связано со всеми другими познавательными процессами и занимает особое место в познавательной деятельности человека. Благодаря этому процессу человек может предвосхищать ход событий, предвидеть результаты и последствия своих действий и поступков. Оно позволяет создавать программы поведения в ситуациях, характеризующихся неопределенностью.

Своеобразным «строительным материалом» для воображения являются знания, мысли, образы предметов, явлений, ситуации, Удерживаемые памятью человека.

С физиологической точки зрения воображение — это процесс образования новых систем временных связей в результате сложной аналитико-синтетической деятельности мозга.

В процессе воображения системы временных нервных связей как бы распадаются и объединяются в новые комплексы, группы нервных клеток связываются по-новому. Физиологические механизмы воображения располагаются в коре и в более глубоко залегающих отделах мозга.

Воображение бывает активным и пассивным. В первом случае °но выступает условием деятельности личности. В психологии различают два вида активного воображения: воссоздающее и творческое.

Воссоздающее воображение складывается на основе природы, городского пейзажа, словесного портрета человека, схемы, чер-ТеЖа и т.д. В этом смысле человек как бы наполняет исходный

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 601; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!