КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Часть 1 2 страница. Примером второго может служить странная метафора из 1 гимна о семи сынах Самоны, которую нам предстоит разобрать в следующем разделе статьи:

|

|

|

|

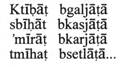

Примером второго может служить странная метафора из 1 гимна о семи сынах Самоны, которую нам предстоит разобрать в следующем разделе статьи:

Метафора эта основана на каламбурном созвучии:

’ebra – «перо», bra— «сын».

Оба приема находят множество параллелей в зоне «пророческой» поэтики, и притом как в ветхозаветных текстах[49], так и в арамейской праформе евангельских текстов, насколько эту последнюю возможно реконструировать методом обратного перевода с греческого[50]. Техника сближения слов по созвучиям (использующая возможности семитических корней примерно так, как Гераклит использовал возможности корней греческого языка) — совершенно одна и та же у Ефрема и в Нагорной проповеди, где, например, задается такой вопрос: «Кто из нас, заботясь (по-арамейски - jaseph), может прибавить (‘оseph) себе росту?» (Евангелие от Матфея, 6, 27). Греческим христианским гимнографам, как, вообще говоря, греческой риторической традиции, это не чуждо; один из разительных примеров — сближение в одной паре хайретизмов Акафиста Богородице[51] образов столь разнородных, как «звезда» и «чрево». Но здесь нужно оговориться: такой густоты аллитераций, ассонансов, рифмоидов и каламбуров, какую мы только что видели у Ефрема (см. выше текст, данный в транскрипции), античньий вкус не допускал. Автор, который позволил бы себе что-нибудь подобное, был бы оценен как несерьезный и экстравагантный (ср. отзывы о трагике Агафоне, «азианских» риторах и т. п.); но в поэзии Ефрема есть суровая, прямо-таки жгучая серьезность и нет решительно никакой экстравагантности. У грекоязычных гимннографов перенасыщенность текста игрой слов и созвучий — всегда симптом их отхода от античной нормы; она велика в том же Акафисте Богородице и заметна у Романа Сладкопевца[52], но знаменательным образом отсутствует в таком сугубо классицистическом памятнике византийской церковной поэзии, как ямбические каноны Иоанна Дамаскина. Резюмируем: греческий риторический вкус весьма любит звуковую игру, но — в известных границах (эллинский принцип «меры»); поэтика Ефрема не кладет ей никаких границ, кроме тех, которые сами собой определяются крайней сосредоточенностью на смысле, — но это уже границы не эстетические, не «вкусовые».

При всем тщании, которого звуковая и каламбурная игра требует от поэта, она не противоречит импровизационному принципу. Напротив, она мощно стимулирует действие этого принципа, поскольку время от времени служит отправной точкой для внезапного медитативного «озарения», уводящего ум в непредвиденную сторону (нам еще предстоит убедиться, что упомянутое выше каламбурное сближение понятий «перья» и «сыновья» дает именно такой эффект). Поэтому от нее не может быть помехи той поэтике, которую мы условно назвали «пророческой». Что последней противопоказано, так это характерное для античной традиции и хотя бы отчасти возрождаемое в грекоязычной христианской поэзии стремление автора как бы встать над произведением, окинуть его сверху одним взглядом как целое и наложить на него сверху же — именно как на целое — меру своего художнического замысла, приведя его в порядок, расставив все по своим местам в соответствии с правилами риторики (самое существование которых имплицирует суверенную позицию автора-упорядочивателя). Без этого едва возможна даже такая невинная формальная особенность, описанная выше сложная строфика греческих церковных

нов. Если произведение лежит под взглядом и руками своего «демиурга»[53], то его предмет, его тема находится перед предлежит его умственному взгляду как парадигма[54] его

двойное — снять с предмета схему, вычленяющую и систематизирующую логические моменты Предмета, и затем наложить эту схему на Словесную материю Произведения сообщая Последней «диспозицию» (риторический термин). Итак, автор перед предметом и над произведением: но тот и другой предлог выражают различные Модусы одного и того же — отстраненности, дистанцированности во всяком Случае, внеположности. Оно и понятно: чтобы видеть целое как целое и особенно распоряжаться им как целым, нужна позиция вне этого целого, даже на некотором расстоянии от него. дистанция обеспечивает ясность взгляда и творцу, и его партнеру-ценителю. Императив «пророческой» поэтики в корне иной: ни говорящий (автор), ни слушающий (читатель) не смеют оставаться вне таинства встречи с предметом, встречи, которая мыслится — по крайней мере, в задании — не эстетической но реальной и конкретной; сакральное пространство текста принимает их обоих внутрь себя, а потому говорящий имеет власть над каждым конкретным местом текста, которое он может украшать каким угодно звуковым узорочьем, но целое ему в некотором смысле не принадлежит — скорее он принадлежит целому. Его рассудок — не полновластный хозяин, распоряжающийся движением темы; в медитативном акте тема движется сама, и приходится идти за ней. Вместо дистанции близость, вместо ясности - взгляда вовлеченность.

Может быть, пример из иной сферы пояснит дело. Современный искусствовед пеняет Беато Анджелико за то, что его Фрески во флорентийском Монастыре Сан Марко не увязаны с архитектурным контекстом но Беато Анджелико писал в расчете на монаха, который во время занятия «богомыслием», положительно обязан не видеть стен вокруг себя и всецело сосредоточиться на священно изображении как бы вовлекающем его внутрь себя и изымающем из физического пространства. При такой сверхзадаче разрыв связи между фреской и стеной, эстетическое отрицание этой связи — момент содержательный более того, необходимый. Очень важно, что Анджелико расписывал не церковь, где собираются все, а крохотнькие кельи и монастырский коридор, где в тесноте, по-домашнему идет замкнутая жизнь своих это снова то самое, что мы назвали эзотерикой безыскусственности. (Капеллу папы Николая V в Ватикане — для *мира* — он расписал по-иному.) Параллель с Ефремом, таким образом, оправдана социологически; собратья по ордену для флорентийского доминиканца — то же, что «дочери Завета для эдесского диакона.

И параллель эта проливает дополнительный свет на сопоставление Ефрема с его грекоязычными коллегами, помогая уяснить то, что остается неясным в слишком суммарной характеристике двух поэтик. В самом деле, когда мы говорим о конкретных персонажах истории литературы, реальность которой, как всякая реальность, не балует нас такими чистыми, до конца выявленными, ничем не осложненными контрастами, как те, которые обретаются в области общих понятий, — не обойтись без вопросов. Неужели христианский гимнограф греческого языка, как тот же Роман Сладкопевец, непосредственно обслуживавший культовые потребности, не ставил себе той же задачи вовлечения слушателя в *богомыслие*? Конечно, ставил. Почему же его поэтика, устремленная к библейскому образцу, во многих отношениях близкая поэтике Ефрема, удерживает, однако, два важнейших конститутивных момента, противоположных самой сути «пророческой» линии: во-первых, риторико-логическое развертывание темы; во-вторых, риторическую тягу к «наглядности» (έυάργεια), то есть к тому, чтобы все возможно живописнее представить перед глазами[55]? На вопрос этот, по-видимому, есть два ответа, которые дополняют друг друга. Первый ответ гласит: в силу специфических возможностей и тенденций, специфических «энергий», присутствующих в составе греческого языка, — все равно, по его лингвистической природе илипод воздействием тысячелетней риторической обработки, — но отсутствующих в составе языка сирийского[56]. В этой плоскости различие между Ефремом и Романом — историко-культурное различие между Ближним Востоком и Средиземноморьем: Ефрем «восточнее» Романа. Но для второго ответа мы вернемся к нашей параллели и скажем: Роман работал не так, как Ефрем, примерно потому же, почему Беато Анджелико работал в ватиканской капелле не так, как во флорентийском монастыре, вводя живописные эквиваленты Риторики монументальность архитектурных фонов, рационализм перспективных разработок, последовательность декоративного замысла, — которые были ему только помехой, пока он обращался к собрату. (Если наше сравнение и хромает, то лишь постольку, поскольку атмосфера сирийского христианства в IV веке, еще относительно близкого духу первохристианских общин, и константинопольского, то есть столичного имперского христианства в VI веке, в эпоху Юстиниана, разнятся существен нежели атмосфера Сан Марко и Ватикана в одном и том же ХV столетии; но признаки, но которым они разнятся, более или менее те же.) В этой плоскости различие между Ефремом и Романом — социологическое различие между микросоциумом и макросоциумом, между провинциальным и столичным, домашним и парадным: Ефрем «интимнее» Романа.

III

А теперь время рассмотреть тот принцип поэтики Ефрема, который мы назвали в конкретных проявлениях. Один из гимнов Ефрема посвящен матери семи мучеников ветхозаветной веры, о подвиге которых говорится во Второй книге Маккавейской[57]. И греческий, и латинский христианский поэт поздней античности или средневековья, приступая к такой теме, счел бы себя обязанным дать одну из двух форм, описанных в учебниках по риторике, — либо диэгесис, «повествование» о мученичестве, то есть восполнение канонического рассказа распространяющими подробностями[58], либо энкомий, «похвальное слово» мученикам, то есть оживление перечня их добродетелей метафорами, сравнениями и т. п. [59]; еще вероятнее, что он дал бы синтез обеих этих форм[60]. Завершенность гимна в себе была бы маркирована вехами начала и конца — вступлением и заключением, функция которых состоит также в суммировании темы. Вступление и заключение структурно вычленены и противопоставлены основному тексту; вступление в греческих гимнах-кондаках выделяется ритмически, образуя так называемый кукулий[61], заключение выделяется интонационно как обращение — либо увещательное обращение к слушателям либо молитвенное обращение к Богу или святому, но именно обращение, препорация, отличная и от повествования и от похвального словаю

Первое, что мы обязаны отметить в разбираемом гимне Ефрема отсутствие вступления, равно как и заключения. Ни у начальной, ни у конечной строфы нет никаких формальных признаков которые выделяли бы их и препятствовали дать им любое иное место в композиции гимна. Подчеркиваем — формальных признаков: ибо нам предстоит увидеть, как в последнем стихе последнего пятистишия перекрещиваю смысловые линии, проходящие через гимн; но совершенно отсутствует словесный «жест», который указывал бы на эту точку пересечении. Интонация начальной и конечной строф — такая же, как в рядовыхстрофах.

К сказанному нужна небольшая оговорка: в начальной строфе Ефрем говорит что-то от себя, хотя без всякого повышения голоса, без осанки ораторского «приступа» — просто употребляет глагол первого лица, чего потом не происходит на всем протяжении этого гимна:

Родительницу достославных семи

уподоблю чреде о семи днях,

и светильнику о семи ветвях,

и дому Премудрости о семи столпах,

и Полноте Духа о семи дарах

Такой Ich-Stil в начале гимна (хотя не всегда именно в первой строфе) довольно характерен для Ефрема; вот как начинается, например, VIII мадраша о Рае:

Се, подъемлется к ушам моим

глагол, изумляющий меня;

пусть в Писании прочтут его,

В слове о разбойнике на кресте,

что весьма часто утешало меня

среди множества падений моих:

ибо Тот, Кто разбойнику милость явил,

уповаю, возведет и меня

к Вертограду, чье имя одно

исполняет веселием меня... —

и в следующих двух строфах поэт продолжает говорить о своих чувствах, своих недоумениях:

Вижу уготованный чертог

и Скинию осиянную зрю,

[...]

уж верую, что разбойник в месте том,

но тотчас смущает меня мысль...

[...]

В месте радования сем

приступает ко мне печаль...[62]

Возвращаемся к гимну о матери семи братьев-мучеников. Как мы видели, он начинается с четырех уподоблений. Нанизывание уподоблений — прием, чрезвычайно характерный библейской афористики; но ветхозаветная притча (машал), правило, придерживается симметричной структуры, при которой одному предмету соответствует одно уподобление, двум предметам — два уподобления. Вот примеры из Книги притчей Соломоновых: «Слушай, сын мой (а), наставление отца твоего и не отвергай (б) завета матери твоей: потому что это — (а) прекрасный венок для головы твоей и (б) украшение для шеи твоей (1, 8—9); «(а) Бойся Господа и (б) удаляйся от зла; это будет (а) здравием для тела твоего и (б) питанием для костей твоих» (3, 7—8). В Новом завете появляется иная, концентрическая структура, при которой различные уподобления располагаются вокруг одного, центрального предмета. Пример — тринадцатая главаЕвангелия от Матфея, дающая цикл притч о Царстве Небесном: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; [...]подобно зерну горчичному, которое

человек взял и посеял на поле своем, [...]подобно закваске, которую женщина взяла и положила в три меры муки, доколе не вскисло все. [...]Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, [...] купцу, ищущему хороших жемчужин, [...]неводу, закинутому в море…» (24, 31; 33; 44; 45; 47). Как известно, христианская доктрина систематически настаивает на

еднистве смысла для огромного ряда символов (когда, например, все ветхозаветные образы невинной жертвы или царственного величия «прообразуют» единого и единственного Христа, а образы природной плодовитости и культового «присутствия» Бога в освященном веществе указывают на чудесное материнство Девы Марии); содержательная структура самой доктрины стимулировала формальную структуру «концентрического» уподобления и дала ей возможность необычайно пышного развития. Пример — Акафист Богородице, где одному и тому же предмету, то есть героине гимна, придано в общей сложности 144 уподобления. И позднее в литературах, преемственно связанных с христианской традицией, парадигма концентрической структуры сохраняет свою продуктивность: примером могут служить не только культовые тексты (в православном обиходе — все новые‚ «акафисты», возникающие от позднего средневековья до наших днейпо образцу Акафиста Богородице[63], в католическом обиходе — некоторые секвенции, а начиная с эпохи Контрреформации и тоже до наших дней — литании[64]), но и мирские разработки, секуляризующие сакральную модель («Строфы на смерть моего отца» испанского поэта ХV века Хорхе Манрике, в которых герой уподоблен подряд чуть ли не всем героям римской истории, очень распространенная схема барочного сонета[65] и многое другое[66]).

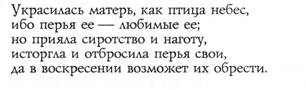

Конечно, Ефрем далек от роскоши Акафиста Богородице и ближе к пропорциям только что процитированного евангельского цикла притч. В первой строфе, как мы видели, четыре уподобления, к которым в следующей строфе присоединяется пятое: мать уподобляется птице, ее сыновья — перьям. Строфа уже была процитирована, а фонетическая, каламбурная мотивировка для уподобления — разобрана (в предыдущем разделе статьи).

Сейчас нас интересует дальнейшее движение образа птицы в третьей строфе:

В воскресении матерь воспартит,

и возлетят за нею любимые ее:

кого во утробе носила она,

кого во огне отдала она,

да в Царствие Небесное возможет ввести.

Ефрему явно очень нужен образ смерти «во огне». Библия говорит о различных способах мучений, примененных к братьям: бичевание (7, 1), урезание языка (7, 4 и 10), сдирание кожи и отсечение членов тела (7, 4), сдирание с головы скальпа (7, 7),наконец, поджаривание на сковороде, заведомо испытанное одним из мучеников (7, 5), но, возможно, и другими (ср. 7, 8),хотя это остается неясным. Картина огненной смерти более или менее совместима с библейским рассказом, но непосредственно из него не вытекает. У Ефрема она возникает в связи с образом взлетающей птицы как метафорой воскресения. Слово «феникс» (вошедшее в сирийский язык из греческого) так и остается непроизнесенным; но не подумать о фениксе просто невозможно. Представление о фениксе, который был для той эпохи популярным символом воскресения[67], само собой вызвано тройственным сцеплением ассоциативной связи: «огненная смерть» — «воскресение» — «полет птицы». Попутно возникает ассоциативная связь: симметрия «во утробе» и «во огне». Для нее в других текстах Ефрема есть параллели, например в «Прении Супружества с девством», гимне, сохранившемся только в армянском переводе. Супружество говорит Девству:

За то, что носило я тебя во чреве,

целым сохранено буду от огня.

Заметим, что символическое соотнесение мук родов и мук предания детей на огненную смерть (то есть как бы второго их рождения в будущую жизнь), лежащее в основе третьей строфы, до конца этой строфы не разъясняется и не выговаривается словами, но остается имплицитным, чтобы получить экспликацию в следующей, четвертой строфе:

Муки, понесенные в смерти их,

лютее были родовых мук;

в сих, как в оных, твердость явила она, _

ибо крепки узы Господней любви,

крепче мук родов и смертных мук.

Разумеется, конец строфы имеет в виду библейские слова: «Крепка, как смерть, любовь! люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень весьма сильный» (Песнь песней, 8, 6). Так для знающего ветхозаветный текст уже дано дальнейшее развитие «огненной» образности: «огню» мук родов и огню истязаний противопоставлен «огонь» любви (мистический) и ревности (духовной). В горизонт предполагаемого медитативного акта входит, надо думать, «огневидность» ангелов[68], а также библейское изречение, уподобляющее огню самый исток любви и ревности: «Ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель» (Второзаконие, 4, 24). Но все это предложено слушателю или читателю только в намеке. Ефрем еще раз поступает так, как в третьей строфе с образом феникса и там же — с уподоблением родовых мук огненным; он воздерживается от того, чтобы прямо назвать духовную любовь и ревность «огнем», только внушая, подсказывая воображению этот образ при помощи достаточно ясно читаемой аллюзии на ветхозаветный текст, однако оставляя уподобление невыявленным — как нам предстоит увидеть, для того, чтобы через одну строфу уже без всяких разъяснений ввести метафору духовного

»огня» как нечто само собой разумеющееся.

Но перед этим впадает пятая строфа, на время прерывающая движение темы огня:

Не потерпела матерь, чтоб юнейший из всех

остался, как посох ее седин,

но преломила посох ее седин;

победившая в сыне своем шестом

не была и в седьмом побеждена.

Здесь, кажется, нечего отмечать особо, кроме образцово четкой антитетической структуры, организующей текст во всем объеме строфы. Сама по себе антитетическая структура характерна и для ближневосточной, в том числе библейской, традиции (так называемый parallelismus membrorum), и для техники античной риторики; но ее конкретный облик в этих историко-литературных ареалах различен. И вот если вторую антитезу строфs («победившая в сыне своем шестом не была и в седьмом побеждена» ) можно, пожалуй, без существенных изменений мысленно перенести в зону грекоязычной литературы, ориентирующейся нариторическую выучку, то с первой антитезой («...остался, как посох ее седин, но преломила посох ее седин») такой эксперимент не удается.. Две непосредственно следующие друг за другом ритмические единицы, в тесноте которых (непередаваемой впереводе) все слова, кроме единственного варьирующегося глагола, остаются инвариантными, то есть дважды повторены в том же ( порядке, — такой прием для греческого вкуса показался бы утрировкой; у Ефрема он весьма обычен, и в ветхозаветной поэзии у него тоже есть многочисленные соответствия[69].

Особый интерес представляет образность шестой строфы:

Оторвала сынов от объятий своих

и сама отдала их во огнь;

умножала огнь и вдувала дух,

да претворится плотское их естество

в естество ангелов — во огонь и дух.

Наконец-то выявляется уподобление вещественного огня, жегшегомучеников, и невещественного «огня», горевшего в мучениках. Впрочем, и здесь никак не указано на аллегорический характер образа огня в применении к ревности о вере; напротив, огоньи «огонь» попросту приравнены друг другу и о них говорится какоб одной и той же вещи. Какой из них «умножала» матьмучеников? Конечно, невещественный; но в принципе можно понять и так, что она, повторяя подвиг Авраама, разжегшего костер для принесения в жертву Исаака, в порыве рвения помогала мучителям разжечь вещественный огонь, тем более что следующие за этим слова «вдувала дух» подсказывают образ дующего рта. «Дух» — наряду с «огнем второе ключевое слово строфы; но необходимо знать, что по-сирийски оно минимально.спиритуалистично. Разумеется, и в других языках семантика «духа» обычно связана с семантикой «дыхания», а также «ветра»[70] однако греческое слово к πνεϋμα христианским временам уже имевшее за собой многовековую историю функционирования в философском языке стоиков, было в большой мере резервировано для более или менее специального теологического употребления, и даже латинское spiritus отчасти ослабляет связь со своим бытовым, материальным значением. «Ветер» — по-греческиανεμος, по-латыни ventus; «дыхание» — по-гречески άναπνοή, по-латыни spirarem или spiratus (также flatus— «дуновение», anhelitus — «тяжелое дыхание» и т. п.); благодаря таким однокорневым или инокорневым лексическим «дублерам» слова πνεϋμα и spiritus высвобождаются для «духовного» значения — eсли далеко не исключительно, то все же преимущественно. Совсем иначе обстоит дело с сирийским rūhā — и соответствующим ему древнееврейским rūah. Это самые обычные, употребитeльные, центральные слова для понятия «ветер» (откуда, мeжду прочим, развивается значение «страна света», поскольку для древнего сознания страны света вообще предстают как четыре ветра — ср. Апокалипсис, 7, 1). Семантика ветра не обнаруживает ни в сирийском, ни в древнееврейском[71] слове ни малейшей тенденции к отмиранию или хотя бы к отступанию назадний план под натиском «духовного» значения. Столь же обычны эти слова для понятий «дыхание», «дуновение». Но «дух» и специально «Святой дух» (для древнееврейского языка — в иудаистическом смысле, для сирийского языка — в христианском смысле, то есть как третья ипостась Троицы) обозначаются этими же словами (евр. rūah ha-qōdeš сир. rūhā dqūdsā) причем в структуре лексики нет даже намека на дистанцию между бытовым и теологическим обиходом. За этими языковыми особенностями стоит то свойство библейского мировоззрения, которое лишь сугубо неточно и условно можно было бы назвать мистическим «материализмом» и которое на деле сводится к снятию) границы между телесным и бестелесным в «таинстве». В евангельском описании встречи воскресшего Христа с апостолами такой сакраментальный момент: «Сказав это, дунул, и говорит им: примите духа Святого» (Евангелие от Иоанна, 20, 22). Совершенно так, как вода крещения и хлеб евхаристии, по христианской доктрине, будучи материальными, тождественны сверхчувственной реальности — не просто означают ее, но именно тождественны ей, — физическое дуновение (rūhā) Христа тождоственно сообщаемой духовной харизме (rūhā). Заметим на будущее, что в определенном отношении понятие «таинства» сопоставимо с понятием аллегории (поскольку и то и другое представляет собой некоторый модус сопряжения «невидимого» смысла и видимой вещественности). Сирийское слово rā،zānājā, означающее «сакраментальный, относящийся к таинству, специалисты нередко переводят по контексту аллегорически, другой вопрос, оправдан ли такой перевод в конечном счете. Ибо понятия «таинства» и «аллегории» сопоставимы ровно настолько, чтобы по сути своей быть противоположными. «Таинство» — потому и «таинство», что это не «аллегория», то есть не

ино-сказание: не дистанция и зазор между вещью и смыслом, но их непостижимое тождество.

Поэтика «таинства» требует образов, прямо-таки шокирующих своей конкретностью, густой вещественностью (хотя при этом неслишком «пластичных», то есть наглядных, — можно

быть внутри таинства, но нельзя разглядывать его со стороны, на расстоянии). Мы только что видели мать мучеников «вдувающей дух» в своих сыновей, словно бы дующей на них из своего рта. В другом гимне мы видим самого Ефрема с раскрытым ртом — отверзание уст для принятия евхаристии оказывается одновременно отверзанием ума для принятия инспирации:

Господи, написано в Книге Твоей:

«открой уста твои, Я наполню их»[72]

Вот, Господи, уста раба Твоего

и ум его — открыты к Тебе!

Господи, наполни их

полнотою дара Твоего,

чтобы я воспел Тебе хвалу

в согласии с волей Твоей.

Слово дар (по-сирийски mawhabtā ) здесь совершенно наравне означает вещественные евхаристические субстанции — и невещественный дар «разумения»: наполняются уста, и так же конкретно, как бы телесно, наполняется ум.

В конце этого же гимна, после долгих размышлений над иерархией смыслов в мировом и надмирном бытии, то есть над предметами достаточно отвлеченными и «умственными», мы снова возвращены к той же образности:

Вот, Господи, руки мои

наполнены крохами со стола Твоего,

и более за пазухой моей

не осталось места ни для чего!

Преклоняю колена пред Тобой:

удержи дар Твой при Тебе,

сохрани его в закромах Твоих,

чтобы сызнова нас одарятъ!

Однако нам пора окончить это затянувшееся отступление и продолжить анализ шестой строфы гимна о матери братьев-мучеников. За этой строфой, как и за четвертой, стоит ветхозаветная реминисценция — на сей раз намек (снова невыговоренный) напсалом 103/104, З—4: «Ты творишь вестниками твоими (= ангелами Твоими) ветры (= духов), служителями Твоими —

пламень огненный». Уподобление природы ангелов естеству огня и ветра — самым тонким, легким и подвижным стихиям, — мотив, общий для Ветхого и Нового заветов, для христианской литературы на самых различных языках[73]. Но вот отсутствие в самом составе лексического запаса дистанции между духом, а значит, и «ангелом», и «ветром» — языковая предпосылка, общая для древнееврейской и сирийской образности. Здесь Ефрем ещераз стоит очень близко к библейскому истоку.

Следующая, седьмая строфа — поворотная; с нее начинаютсянаставления девственницам, не вытекающие, казалось бы, из общей темы гимна, но властно требуемые ситуацией Ефрема как наставника «дочерей Завета». Поэту важно сказать слово непосредственно своим девицам, и он решительно сворачивает на желатеьный для него путь, совершенно не заботясь о риторической стройности композиции, которая беспокоила бы его греческого собрата.

Для начала ему необходимо призвать их к смирению и пристыженной оглядке на самих себя. По особенностям духа сирийского христианства реальной была опасность, что «сыны Завета» и «дочери Завета» будут смотреть на себя как на единственноистинных христиан. Вспомним, что манихейство, дававшее статус полноправного члена общины только аскету, возникло из материала сирийского христианского или околохристианского сектантства[74]. Мать семи сыновей-мучеников пригодна для посрамления возможной гордыни «дочерей Завета» именно потому, что сама она взошла на такую высоту жертвенной самоотдачи будучи не девственницей, но многочадной матроной. Ефрем противопоставляет им неразумных дев евангельской притчи (Евангелие от Матфея, 25, 1—12) — прототип Девственниц, недолжным поведением губящих плод собственной аскезы и отлучающих себя от спасения:

Будет девственниц наших судить

матерь, лишившая себя сынов:

неразумные девы в неразумье своем

оставляют заботу о суетах своих,

но приемлют сынов суеты.

Мотив неразумных дев и продолжен и в восьмой строфе:

Потому в смущении Судного Дня

всуе труждавшиеся в ризах своих

неразумные будут нагими стоять;

не станет елея в сосудах у них,

и светочами их овладеет мрак.

Эти две строфы выглядят как простое отступление, отход от темы мученичества. Но как мученичество, так и девство — добровольное предание себя в жертву «всесожжения», то есть сполна и без оговорки. Чтобы выразить это, весьма полезен архаический мотив закланной девицы, который представлен в Ветхом завете странной историей дочери Иеффая (Книга Судей, 11, 30—40): в дикие, полуязыческие времена «шофетов» предводитель племени Израиля дает перед битвой обет принести в жертву то существо, которое при возвращении встретит его у ворот дома, но существом этим оказывается его единственная дочь. Отцов церкви часто волновал вопрос о неразумии обета Иеффая и недопустимости выполнения такого обета. Но Ефрему важно другое — мужество и послушание, звучащее в словах обреченной девушки: «Отец мой! ты отверз уста твои пред Господом — и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил чрез тебя отмщение врагам твоим Аммонитянам (там же, 11, 36). Здесь дочерь Иеффая — прототип христианской мученицы и одновременно христианской монахини:

В жертву предала себя Иеффаева дщерь,

возлюбила юница острие меча,

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 370; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!