КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Часть 1 3 страница

|

|

|

|

и в крови ее жертву сотворил отец;

простецам же дано в крови своей

святое приношение сотворить.

Она настолько приближена к своим христианским сестрам, что Ефрем намекает на доктрину о «крещении кровью», согласно которой тот, кто умирает за веру, будучи некрещеным, получает сакраментальное омовение от скверны греха в своей смерти. Это омовение противопоставлено ритуальному предбрачному омовению невесты, которого лишилась дочерь Иеффая, как лишается всякая девица, уходящая от брака в мученичество или монашество:

О бане брачной она небрегла,

но омылась излитием крови своей,

и чистым сотворила тело свое;

через стирание омывающих струй

истребляется сокрытая нечистота.

В следующих пяти строфах, начиная с одиннадцатой, движение медитативных ассоциаций определяется, по-видимому, двумя моментами сразу. Во-первых, промежуточное звено между положением матери семейства, какой была героиня гимна, и положением девственниц, каковы исполнительницы и слушательницы гимна, — положение благочестивой вдовицы, которая была матерью семейства, но на остаток жизни избрала аскезу девства. В условиях первохристианских общин, отчасти еще и в условиях сирийского христианства эпохи Ефрема, «вдовица» («истинная вдовица», см. 1 послание к Тимофею, 5, 5—1б) — этонастоящий сан. Вдовиц избирали, проверяя их нравы в прошлом (там же, 9—1О); речь идет не о чем ином, как о строгом протомонашестве. Но евангельский идеал «истинной вдовицы» — это Анна Пророчица, удостоившаяся вместе с Симеоном встретить в Иерусалимском храме младенца Христа, «вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Евангелие от Луки, 2, 37). Во-вторых, общий признак, по которому можно сравнивать призвание мученика и призвание девственницы, — неразделенная цельность жертвенной воли к самоотдаче. Именно Анну Пророчицу Ефрем избирает как образец такой цельности воли. Приводим (с опущением рефрена) две посвященные ей строфы:

Анна Пророчица во храме святом

без уныния шестьдесят годов провела,

Богу себя по смерти мужней предав;

оставшись вдовою, душу свою

обручила нетленному Жениху.

[...]

Господа возлюбила вместо мужа своего,

Господу послужила в доме Господа своего;

отрешась от уз, Господу предала себя,

и Он свободной сделал ее.

Уже под конец двенадцатой строфы, как мы видим, возникает тема свободы человека, как бы его «суверенности», его, говоря специальным богословским языком древней Руси, «самовластия» (греч.αύτεξουσία сир. šūltānā также šalītūtā, и mšaltūtā— тот же семитский корень, что и в арабском титуле «султан»), то есть царственной призванности к акту воли, к выбору. Свобода эта двояка: во-первых, свобода выбора, дающая человеку шанс покориться Богу не как верховной силе, но добровольно и доброхотно, из любви; во-вторых, свобода после выбора (правильного), свобода от греха, «свобода славы детей Божьих» (Послание к римлянам, 8, 21). Все это само по себе — общепатристическая ортодоксальная доктрина. Однако если на латинском Западе полемика с Пелагием побудит Августина акцентировать момент благодати и детерминирующего предопределения, а греческое богословие, неизменно признавая свободу воли, все же преимущественно занято другими проблемами, то сирийские теологи говорят о «самовластии» человека с особым ударением[75]. ЕФрем посвящает вопросу о свободе воли тринадцатую и четырнадцатую строфы:

Свободною волей как Владыку своего

приняла Бога, не понуждавшего ее;

всякую свободу вверил нам Бог,

да свободу нашу Ему поручим

и соделаемся наследниками Царства Его.

[...]

Доколе свободная воля людей

лишь себе внимает, пребудет рабой;

когда же Богу вверит себя,

поистине станет свободной вполне;

господство бо Господа благо есть.

Заключительные слова четырнадцатой строфы еще раз намечают ключевое понятие, которому предстоит составлять собою центр длинного, обстоятельного размышления; в целом десятке строф — с семнадцатой по двадцать шестую, речь будет идти о правильном выборе воли, распознающей «благо» и отличающей его от «зла». Но движение медитации снова прерывается. Прощаясь с образом Анны Пророчицы, Ефрем хочет с возможной энергией запечатлеть в воображении своих девиц этот пример сосредоточенности и любви к Богу, поверяя такой мерой их совесть и укоряя нерадивых и несобранных; этому посвящены пятнадцатая и шестнадцатая строфы:

Возлюбила Анна Бога своего,

и послужила Ему в доме Его,

и созерцала неотступно красоту Его,

во все годы не отвращая от Него очей,

не насыщаясь видением лика Его.

[…]

Христовы же девственницы, увы,

блуждают вне дома своего,

и в обители своей развлечены умом;

телом в затворе, но душою не там,

леностно изживают свое житие

Переходя со строфы семнадцатой к теме выбора истинного «блага», Ефрем возвращается наконец к сюжету о мученичестве семи братьев, оставленному, как мы помним, еще после шестой строфы — десятью строфами ранее. Перед выбором стояли, собственно, все семеро, и библейский рассказ приводит слова первых шести братьев, суммирующие выбор каждого из них (Вторая книга Маккавейская, 7, 2; 8—9; 11; 14; 16; 18—19). Почему Ефрем спешит сразу же перейти к выбору последнего, младшего брата? Во-первых, контраст между юным возрастом мученика и твердостью его ума и воли не только особенно трогателен, но и особенно назидателен, открывая возможность для укоризны нет оправдания слабости в зрелые лета, если отрок победил слабость в нежные лета! Во-вторых, одного лишь младшего брата, согласно библейскому повествованию, не только запугивали, как других, но и улещивали соблазнами: «Антиох же [...] убеждал самого младшего, который еще оставался, не только словами, но и клятвенными уверениями, что и обогатит, и осчастливит его, если он отступит от отеческих законов, что будет иметь его другом и вверит ему почетные должности» (там же, 24). Это приближает ситуацию мученика к ситуации аскета и девственницы, нормально искушаемых не угрозами, а именно соблазнами. Но мученик имеет перед собой еще и жестокую угрозу, что особенно обостряет его выбор:

О, дивный божий атлет,

досточтимый Самонин сын!

Испытуя крепкого, тиран

меж пыток и приманок поставил его,

между блаженств и горчайших зол.

Злой царь сулит «блаженство» (tūbā), « благо» (tūbtā), но посулы его — ложь, ибо зло не может быть источником блага. И ЭТО умозаключение справедливо также в обращенном виде: скорби, подаваемые Богом, подаются во благо, потому что благость и может быть источником зла. Критерием для различения, рас. познания добра и зла должна быть мысль об источнике того и другого:

Вновь и вновь сулит ему блага тиран;

но как благое возможет дать,

кто всецело блага лишен?

В самом своем благе был он злым,

и горе навлекали блаженства его.

[...]

Усмотрев, что страдальцы ограждены

противу причиняемого им зла,

лукавый намерение свое изменил:

ограждая, чтоб вредить, он блага сулил,

да через блага свои причинит зло.

[...]

Коль скоро человекоубийца Отец Лжи

и тогда, когда добрым представляет себя,

должно уразуметь нам, что Бог

и тогда есть благ, когда подаст зло,

да скорбями ко блаженству нас приведет.

В конце девятнадцатой и двадцатой глав намечается другой критерий — мысль о цели. Всякое благо должно быть оценено в зависимости от того, ведет ли оно человека к его цели, то есть «высшему» благу (и тогда оно остается благом даже при видимости зла), или уводит от высшего блага» (и тогда обращается во зло). Правильный выбор правилен постольку, поскольку в,i»м выбрано «высшее благо». Это тема двадцать первой строфы:

Лукавый личиною прикрыл себя,

да возможет благим представить себя

и высшего блага страдальцев лишить;

они же избрали терпеть зло,

да высшего блага не лишат себя.

Любопытно, что в ней речь идет о «страдальцах», то есть о всех семи братьях; но уже в следующей строфе единственным героем снова будет только младший брат. Мы должны увидеть, какой возможности отказывается Ефрем. Библейский текст (возникший в эпоху эллинизма, на греческом языке и не без влияния греческих риторических моделей) дает наглядное, драматизированное развертывание сюжета через последовательность выбора и мученичества каждого из братьев, обретающее кульминацию в выборе и мученичестве младшего брата. Можно представить себе, что сделал бы с этой композиционной *‘мой Роман Сладкопевец, как бережно сохранял бы ее в ее стройности, обогащая деталями, то есть наращивая наглядность. Ефрема не интересуют ни наглядность детали, ни стройность композиции.

Его *размышление* продолжает свой путь. Мученик, совершив правильный выбор, точно отделив благо от зла и сущность от видимости, заслуживает похвалы прежде всего за ум. Зрелый ум свойственен старцу, но его являет юноша; изумление перед этим — общее место, равно характерное и для сирийской, и для греческой литературы святоотеческих времен[76]. «Я вижу, что ты, хотя и молод годами, по разуму уже старец»[77] — эти слова варьировались в агиографии и гимнографии несчетное множество раз. Легко усмотреть, почему акцентировка свободы воли логически приводит к своеобразному «интеллектуализму» (никак не связанному с тем, что обычно называется рационализмом): если выбор человека свободен, всякий порок и грех, всякая распущенность и леность, всякое ослушание и богоотступничество есть ошибка в выборе, просчет, неправильно взятый угол к ориентирам бытия, то есть глупость. « Глупцом» (nābāl), а не «злодеем» или еще как-либо в этом роде называет библейский текст того, кто «сказал в сердце своем: нет Бога» (псалом 13/14, 1; в синодальном переводе — *безумец*). В семантике однокорневого древнееврейского слова ne bālāh значения «глупости» и «греха» без остатка совпадают: грех как глупость и глупость как грех. Новый завет, вступая в конфликт со специфическим «интеллектуализмом» книжников и фарисеев, отвергая «плотскую» и «мирскую» мудрость как ложную (1 Послание к коринфянам, 1, 18—29), славя тайну Божию, утаенную от «мудрых и разумных» и открытую младенцам (Евангелие от Луки, 10, 21), удерживает в принципе взгляд на грех как на глупость, а на пра- пильный выбор — как на акт ума, «благоразумия». Мудрость мира и плоти тем и худая, что глупая, «обуявшая». Образ душ, приходящих ко спасению, — «мудрые» девы, образ душ погибающих — «неразумные» девы (Евангелие от Матфея, 25, 1—12).

Верующим необходимо быть умными, «мудрыми, как змии» (там же 10, 16). И когда Ефрем хвалит мученика, поступившего с житейской точки зрения весьма безрассудно, именно за рассудительность, он всецело стоит в библейской традиции.

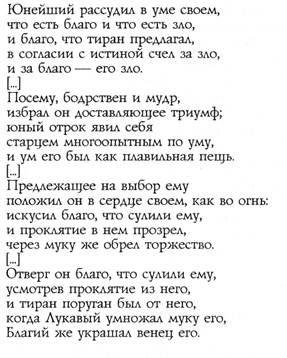

Этой теме посвящены строфы с двадцать второй по двадцать пятую:

Завершение двадцать пятой строфы любопытно тем, что в нем — первый раз на всем протяжении гимна — есть прямая словесная связь с рефреном гимна, гласящим: Благословен Венчающий верных Своих! Второй раз такая связь появится, как нам предстоит увидеть, под конец последней строфы гимна.

Дистанция между основным текстом и рефреном, обособленность рефрена от основного текста велика. Игра с вовлечением рефрена в «действо», в систему диалогических реплик основного текста, столь характерная для грекоязычной гимнографии эпохи Романа Сладкопевца (когда, например, слова рефрена о царе Ироде: 4 власть его вскоре уничтожится, — возвращаясь в очередной раз, влагаются с отрицанием в уста верных Иродовых воинов), чужда Ефрему. Фокусы риторской изобретательности, направленные на построение неожиданных связей между неизменным текстом рефрена и попеременно подставляемыми говорящими лицами, ему незнакомы. Противопоставление строфьи и рефрена остается очень простым, как в народной песне; и даже такое легкое подчеркивание связи между ними при помощи слова «венец» — не норма, а особый случай.

Строфы с двадцать шестой по двадцать восьмую связаны ключевым словом «насильство».В нем сходятся три смысловые линии. Во-первых, это контраст между житейским сознанием, усматривающим в «насильстве» бесчестие для жертвы этого «насильства», и победой мученика над ложными понятиями о бесчестии и чести. Во-вторых, это контраст между обыденной ситуацией, когда юношу «насильством» отвращают от удовольствий, и ситуацией мученичества, когда юноша был «насильством» принуждаем к удовольствиям, но отверг их. В- третьих, это контраст между поведением грешника, который сам осуществляет «насильство» по отношению к нравственно-религиозному закону, нарушая его ради тех запретных удовольствий, и поведением мученика, терпящего «насильство», чтобы не коснуться запретного.

Не убоялся он бесчестий, чинимых ему

от тирана, сулившего ему честь;

нам от насильства — и страх, и срам,

но юноша возмог равно презреть

насильство от тирана и честь от него.

[…]

Тиран насильством его понуждал,

да неискушенный вкусит утех;

помыслите ж юность даже уздой

от вкушения утех не удержать

а юноша нудимый воздержал себя!

[…]

Что же, коль малоумные мы

от Господа нашего запретное нам

приемлем, насилуя святой завет!

Что юноша, победив насильство, отверг —

прилагая насильство, ищем мы!

Очевидно, что Ефрем продолжает держать в уме своих «дочерей Завета». Мученик в его изображении предстает прежде всего героем отказа, воздержанности, самостеснения, то есть примером для аскетов и девственниц. Но есть другие примеры, еще более непосредственно относящиеся к делу. И вот Ефрем после двадцать восьмой строфы еще раз и уже окончательно оставляет сюжет из Второй книги Маккавейской, вспоминая мучников целомудрия — сначала библейских, потом раннехристианских.

Двадцать девятая строфа вспоминает об искушении Иосифа Прекрасного женой Потифара, оклеветавшей целомудренного юношу и отправившей его в темницу за отказ сойтись с ней

(Книга Бытия, 39, 7—20). Ключевое слово здесь — «нагота» (’artelājūtā); как известно, Иосиф бежал от соблазнительницы, оставив в ее руках свою одежду, и потому то самое состояние «наготы», которое обычно связано с соблазном, послужило победе над соблазном:

Некогда юноша Иосиф обрел

опасный ков, великое зло,

впал в уготованную юным сеть;

в наготе искали его погубить,

он же в наготе разрушил сеть.

Тридцатая строфа противопоставляет ситуации Иосифа, когда в роли соблазнителя и гонителя выступает женщина, а в ролимученика целомудрия мужчина, — обратную ситуацию женственной мученицы целомудрия Сусанны, оклеветанной и ввергнутой в опасность казни похотливыми старцами (девтероканоническая новелла, Книга Даниила, 13). В отличие от Иосифа, Сусанна остается не названной по имени. Над строфой господствует «звериная» метафорика: старцы — волки, Сусанна - агница, Иосиф — львенок, жена Потифара — телица. Интересно, что раннехристианское искусство дает точную параллель этой метафорике на фреске Катакомб Претекстата в Риме изображена агница, окруженная двумя волками, а надписи над ее головой и головой одного из волков гласят соответственно «Сусанна» и «старцы».

Два волка, старостию отягчены,

распалялись на агницу в саду;

напротив, львенок, телицу узрев

в опочивальне, бежал от нее,

стеснил естество, сдержал глад.

“В опочивальне» — эти слова становятся звеном, связующим эту строфу со следующей, тридцать первой. Опочивальня — тайное место, и то, что в ней совершается, совершается «втайне», но подвиг мученика целомудрия, совершенный втайне, не перестает от этого быть, как всякое мученичество, €исповеданием Божьей правды, свидетельством о ней. Но ключевое слово, организующее самое новую строфу, — «огонь»: так подхватывается нить «огненной» образности, игравшая столь важную роль в третьей и шестой строфах. На сей раз «огонь» — это жгучее вожделение, которым испытуется стойкость девственника, как огнем пытки испытуется стойкость мученика. Быть «в опочивальне», значит для Иосифа быть «в огне»; его мученичество — «не разжечься» в этом пламени.

В опочивальне Иосиф исповедником был

и свидетельство о Боге втайне принес;

исповедник свидетельство приносит свое

тем, что терпит муку огня,

Иосиф же — тем, что не разжегся в огне.

Мы приближаемся к концу гимна. На формальном уровне ничто не предвещает конца; никаких интонационных сигналов, никакого «но полно!» — как в одах Пиндара[78]. Но две темы, словно прерывчатыми стежками проходившие через весь гимн, — тема мученичества, заданная сюжетом гимна, и тема девственничества, заданная его назначением, — почти встретились. Почти, ибо в эпизодах Иосифа и Сусанны обе темы выступаютнеравном себе виде. Целомудренные ветхозаветные персонажи — только прообразы христианского мученичества и христианского девственничества. Они не были мучениками, поскольку их страдания имели благополучный конец на земле. Они не давали обета безбрачия: Сусанна — вообще матрона, мужняя жена, а Иосифу предстоит сочетаться браком с Асенеф. Теперь Ефрему нужны примеры иного рода: примеры подлинногомученичества в полном смысле слова, сопоставимые с образамиматери и семи братьев, и примеры обетной девственности, которыеможно было бы предложить для непосредственного подражания «дочерям Завета». Такие образы, побуждающие укорить современных поэту христиан за расслабленность духа, Ефрем находит в мученицах раннехристианской эпохи, которым и посвящены две последние строфы — тридцать вторая и тридцать третья:

Во дни гонений девы нежных лет

вступали в битву, и стяжали венец;

было время силы, и дух был тверд.

В оных правда утвердила себя,

В нас же победу правит ложь.

[…]

Впавши в руки врагов чистоты,

чистоту свою они соблюли,

сугубой улучив награду свою —

венец страданий и девства венец:

и каждый вдвойне крепок другим.

Читатель может убедиться в том, о чем был предупрежден еще при самом начале разбора гимна: никакого риторического заключения, то есть никакого словесного «жеста» перорации, обязательного для грекоязычных кондаков, в конце гимна нет — как в начале гимна не было никакого риторического вступления, «приступа». Интонационно выделенное обращение к небесам или к слушателям, финальное «повышение голоса, дающее форме закругленность, отсутствует. (Ефрем в последний раз корит слушателей, или, что то же, самого себя, не в заключительной строфе, а в предыдущей, и эта покаянная и укоризненная реплика — «в нас же победу правит ложь» — решительно ничем не отличается ни формально, ни содержательно от аналогичных мест, встречающихся на всем протяжении гимна, и не может функционировать как фактор замкнутости формы.)

Но акт медитации, акт «богомыслия» доведен до конца, выполнен, завершен. Завершенность эта даже по-своему маркирована на словесном уровне — только специфическим образом, соответствующим поэтике Ефрема: при помощи ключевых слов. Здесь необходимо отметить два момента.

Во-первых, еще раз, и много выразительнее, чем в прошлый раз (в двадцать пятой строфе), слово «венец», тридцать три раза подсказываемое и внушаемое рефреном, становится в центр самих строф — обеих заключительных. Движущийся вперед основной текст и циклически возвращающийся рефрен, окликавшие друг друга с известного расстояния — просьба вспомнить сказанное выше о дистанции, которую сирийская гимнография в отличие от грекоязычной сохраняет между строфой и рефреном, — сошлись на образе венца. Иначе говоря, этот образ, заданный в рефрене с самого начала, выявлен в тематике основного текста и уже от основного текста возвращен рефрену. Его словесная фиксация — знак решенной задачи.

Во-вторых, понятия «мученичества» и «девства», попеременно составлявшие тему «богомыслия», приближавшиеся, придвигавшиеся друг к другу в медитативной работе, как бы обменивавшиеся характеристиками (мученичество как подвиг воздержности, целомудрие как подвиг стойкости), даже предварительно сопрягавшиеся при посредничестве своих подобий (Иосиф и Сусанна как «прообразы» мучеников и девственников, хотя не мученики и не девственники), — понятия эти под конец названы своими именами, выговорены. Притом они предстают как соединенные атрибуты одних и тех же лиц — девственных мучениц раннего христианства; они полностью сопряжены друг с другом — и с образом «венца». Слова «мученичество» — «девство» — «венец» господствуют над всем словесным составом гимна; и вот теперь они все вместе, все рядом. В поэтике Ефрема это настолько серьезное событие, что искусственное закругление формы и осанка перорации, пожалуй, показались бы рядом с ним поверхностными, чуть ли не назойливыми.

Если мы, по примеру Ефрема, позволим себе каламбур,

строка венец страданий и девства венец — это поистине «венец» всего гимна.

РОСКОШЬ УЗОРА И ГЛУБИНЫ СЕРДЦА:

ПОЭЗИЯ ГРИГОРА НАРЕКАЦИ٭

Не страшись моих золотых риз, не пугайся

блистания моих свечей.

Ибо они — лишь покров над моей любовью,

лишь щадящие руки над моей тайной.

Я выросла у древа позора, я упоена крепким вином слез,

Я — жизнь из муки, я — сила из муки, я — слава из муки,

Приди к моей душе и знай, что ты пришел к себе

Гертруд фон Ле Форт.

Из «Гимнов к Церкви»

Место «Книги скорбных песнопений» Григора из Нарека не только в традиционной армянской культуре, но и во всей традиционной армянской жизни не с чем сравнить. Сборник, законченный в самые первые годы ХI века, из столетия в столетие переписывали наравне с Библией, стремились иметь чуть ли не в каждом доме. Целый народ принял поэзию Нарекаци к сердцу. Ее благое действие представало в умах простых людей распространившимся из области духовного на область материального; если от текстов ожидали врачевания человеческой души, то в вещественности рукописи сборника искали исцеления для недужного человеческого тела — ее можно было подложить под голову 5юльному. Так у крестьян Японии было заведено тереть хворые места тела об изваяния будд работы гениального мастера Энку, отчего деревянные статуэтки непоправимо стирались, но зато вера в чудотворную силу жалости и милости, вдохновлявшая художника, со всей конкретностью наглядного жеста подхватывалась людьми, для которых художник работал. Наивность есть наивность, но о недоразумении в таких СЛУЧАЯХ говорить не ПРИХОДИТСЯ — вещь употреблена по назначению, художника поняли, в общем, верно. Вот и рукописям со стихами Нарекаци никак не меньше, чем фигуркам Энку, идет эта судьба — предстать воображению народа как источник действенной помощи.

В этой связи трудно не вспомнить простосердечную легенду о чуде, явленном от могилы Григора в Нареке много времени спустя после смерти поэта[79]. Владевший тогда Нареком курд поручил заботам армянской крестьянки свою курицу с цыплятами, но бедная женщина недоглядела — курица со всем выводком забралась от ливня под жернов, жернов, как на грех, упал, и птицы были насмерть раздавлены. Отчаянно перепуганная крестьянка отнесла курицу и цыплят на могилу Нарекаци и положила их там, а сама занялась своими трудами — деревенская работа не ждет! — про себя взывая к его помощи. «И когда прошло около часа, — повествует минейный текст, — увидела она, как идет переваливаясь курица с ожившими цыплятами». Чудеса на могиле святого — общее место житийной литературы, но у этого рассказа — особый колорит, очень домашний; не забыта даже такая подробность, как переваливающаяся походка курицы. Положение, из которого чудесный избавитель вызволяет деревенскую женщину, — вправду серьезное, потому что взбешенный курд не стал бы ее щадить; однако материя сюжета лишена обычной в таких случаях патетики и не выходит за пределы обыденности — тут перед нами не разбушевавшееся море, не тяжкий недуг, не плен в далекой стране, а только курица и жернов, и даже расправа грозит не от какого-нибудь злого царя, а от тирана сугубо локального значения.

Способным понять, пожалеть и помочь в житейской беде, совсем «своим» — таким представлялся из века в век Нарекаци армянскому народу. Гений редко бывает также и святым (самый несомненный пример Августин); но гений и святой в одном лице, про заступничество которого рассказывали бы такие мягкие по тембру легенды, какие связывает армянская агиография с именем Григора, — это, кажется, единственный в своем роде случай.

А в фольклоре складывается рассказ о том, как Нарекаци — в действительности ученый Монах, вардапет, книжник и сын книжника семь лет нес смиренную службу пастуха, ни разу не осердившись на скотину, не хлестнув ее и не обидев злым словом. «Блажен муж, иже и скоты милует. Выдержав испытание, он воткнул прут, которым ни разу не была бита ни одна живая тварь, в землю посреди деревни, и прут превратился в куст, напоминающий людям о красоте милости и о славе Нарекаци. Народные итальянские легенды о Франциске Ассизском называются «фьоретти» — «цветочками». Вокруг имени вардапета Григора из Нарека тоже выросли свои фьоретги.

Образ поэта мы видим, прежде всего, в зеркале легенды. А что знает о нем история?

Время Жизни Григора Нарекаци приходится на вторую половину Х — первые годы ХI века. Это эпоха Багратидов — эпилог «золотого века» Армении. После смерти в 928 году Ашота II Железного, отстоявшего в войнах с арабами независимость Армении, наступила мирная пора, много давшая культурному развитию. Любитель армянского искусства вспомнит, что при жизни Нарекаци явилась на свет царственная роскошь миниатюр Эчмиадзинского евангелия 989 года. Зодчий Трдат, построивший в Городе Ани, столице Багратидов, кафедральный собор и церковь Гагикашен, — тоже современник поэта. Как это обычно для средневековья, углубление духовной культуры, самосознание личности, возросшая чуткость души к самой себе направляются в аскетическое русло. Людей перестает удовлетворять внешняя сторона религии. Одни порывают с церковью и уходят в ересь: фон эпохи — сильное антицерковное движение тондракитов. Другие ищут более внутренние и духовные стороны христианского идеала, стремятся построить за стенами монастырей иную, праведную жизнь: на армянской земле во множестве вырастают обители, это тоже черта времени, И Санаин, и Ахпат, а в числе менее известных — Нарек, где провел свою жизнь поэт, возникли именно в Х веке. Воздух эпохи насыщен богословскими спорами: монофизиты, ревнители местной армянской традиции, ведут резкую полемику против диофизитов, разделяющих доктрину византийского православия, те и другие анафематствуют народное еретичество тондракитов, и вероучительные разногласия, как всегда, переплетаются с политическими и общественными конфликтами.

Биография поэта сложилась таким образом, что ему пришлось знать об этих спорах куда больше, чем ему хотелось бы. Его отцом был ученый богослов Хосров Андзеваци, занимавшийся интерпретацией литургической символики; впоследствии, овдовев или разлучившись со своей женой, Хосров стал епископом, однако на старости лет был обвинен в ереси и отлучен от церкви. К тому же кругу принадлежал и связанный с Хосровом узами кумовства учитель Григора и настоятель Нарекского монастыря Анания Нарекаци, прославленный вардапет, автор аскетических поучений, самые темы которых — слезный дар, отрешение мыслей от всего земного — характерны для новой духовности эпохи. Возможно, его тоже подозревали в неправоверии; есть глухое сообщение, что он не хотел проклясть тондракитов (против которых, однако же, написал полемический трактат), но сделал это перед смертью, повинуясь прямому повелению католикоса. Наконец, подозрения не пощадили и самого Нарекаци. Житийная традиция повествует, что его уже звали на церковный суд, и его оградило только чудо: он позвал посланных за ним к столу и вопреки всем своим аскетическим обыкновениям подал жареных голубей, а когда гости напомнили, что день постный, на глазах у них воскресил голубей и отослал обратно в стаю (надо думать, именно этот эпизод, с особенным удовольствием излагаемый в агиографических источниках, надоумил нашу знакомую испрашивать у Нарекаци воскрешения курицы с цыплятами).

Что стоит за таким рассказом? Неоднократно высказывавшееся мнение, согласно которому поэт был тайным тондракитом, едва ли достаточно обоснованно. Источники дают не меньше, а, пожалуй, больше оснований считать виднейшего византийского богослова ХIV века Григория Паламу тайным богомилом, однако ни один византинист этого делать не будет. Во-первых, приводимые традицией бранные слова, которые говорились обвинителями по адресу Нарекаци, предполагают подозрение не в тондракитстве, а в диофизитстве или, по крайней мере, в терпимости к диофизитам.. Например, его бранили «ромеем и вероотступником», то есть единоверцем византийской церкви. Другое бранное слово, по-видимому, образовано от этнонима «тцат», то есть наименования армянских цыган, которые первоначально были единоверцами армян, а затем перешли в диофизитство. Автор жития подчеркивает примирительную позицию Григора в конфессиональной распре. «...Между епископами и вардапетами шла распря по различным вопросам в делах халкидонитов (то есть диофизитов). А блаженный Григор, верно поняв, что это есть бесполезная и пагубная церковная смута, в которой при разномыслии повреждалась здравость учения, увещевал всех быть кроткими душою и миролюбцами, пребывать в любви и единодушии»[80]. Во-вторых, известно, что Нарекаци по примеру своего учителя Анании написал полемическое сочинение против тондракитов. Представить себе, что оба они сделали это, стремясь отвести от себя опасное обвинение, значит заподозрить их в двоедушии, в отказе от своих истинных взглядов, то есть в таком образе действия, который жестокие обстоятельства могут сделать понятным, но ничто не может сделать похвальным. По всему, что мы знаем о Нарекаци, это не представляется на него похожим. В основе его поэзии не может лежать душевная раздвоенность отступника, спасающего свою жизнь. Тондракитскую гипотезу лучше отложить до тех пор, пока не найдутся очень сильные доводы в ее пользу.

И все же сведения о наветах против церковной репутации вардапета Григора очень важны.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!